企业履行社会责任对企业家社会资本的扩大机理分析

林 军,张丽芸

(甘肃政法学院 经济管理学院,甘肃 兰州 730070)

企业履行社会责任对企业家社会资本的扩大机理分析

林 军,张丽芸

(甘肃政法学院 经济管理学院,甘肃 兰州 730070)

企业家社会资本成为企业发展的重要资源,而企业社会责任的履行从关系维度,结构维度和认知维度等三个维度对企业家社会资本的扩大起着非常重要的影响。因此,企业应该积极履行社会责任,进而扩大企业家社会资本,推动企业进一步发展。

社会责任;企业家社会资本;利益相关者

近几年来由于政府制度、法律制度的规范不断完善下和在社会舆论的监督下,企业对社会责任的履行越来越重视。企业在对社会承担责任的行为已经渐渐上升到更高的层次——企业从被动承担责任到自愿承担社会责任,出现这一现象的原因是企业家们通过履行社会责任这一行为会对企业家社会资本的扩大有促进作用。我们从企业家社会资本的三个维度就企业社会责任对企业家社会资本的扩大机理进行研究,以推进企业积极履行社会责任。

一、相关理论概述

(一)企业社会责任及其分类

目前,关于企业社会责任的定义,见仁见智。程鹏璠和张勇(2009)从利益相关者视角定义企业社会责任,他们认为企业在获取最大利润使股东财富最大化的同时,也应当主动承担和维护其他利益相关者的权益,比如:员工、消费者、社区、环境和政府等[1]。周祖城认为企业社会责任所要承担责任的对象也是企业的利益相关者,主要承担的责任有:经济责任、法律责任和道德责任[2]。郭烜忠(2015)对企业社会责任的定义和程鹏璠等人的定义大体上相同,他认为企业社会责任是企业除了履行经济职能以外,还要承担对利益相关者的责任[3]。黎友焕对企业社会责任的定义内容基本上综合了其他学者们所有的概述,相对来说比较完整,他认为在如今社会正在快速发展时期,企业对其相关者应该承担的经济、法律、伦理、慈善责任以及其他相关的责任[4]。综上学者们对企业社会责任内涵的概括,我们认为企业社会责任是指企业在追求基本利益之上,不仅要承担与其利益相关者的负责,还应该对其他没有直接利益的相关者负责,比如政府、环境和社区等。

关于企业社会责任的内涵,学术界普遍认可的是“卡罗尔结构”,卡罗尔认为企业社会责任包括经济责任、法律责任、伦理责任和自愿责任。也有学者提出了不同的意见。塞西通过递进的关系对企业社会责任的履行分为三个层次:社会义务(企业在市场和法律的约束下履行自己的义务);社会责任(企业所做的要符合社会的规范和期望);社会回应(在社会发展时期企业要做好长期性负责任的准备)。而施泰纳认为企业社会责任分成内部和外部两个部分,内部企业社会责任主要是针对员工,从招聘、录用、培训、晋升和解雇等过程必须遵循公正、公平的原则,以至于提高员工的工作热情;外部的企业社会责任主要是鼓励那些创业团队以及雇佣和培养残疾人员以致减少社会的就业压力。腓特烈则认为企业社会责任是由强制性和自发性组成,强制性责任是由于法律的规定和政府的限制,企业不得已才承担的责任,属于被动的;自发性是指企业资源承担的责任,比如做出有利社会的捐献、慈善等等。卡罗尔将企业社会责任划分以下几个方面:经济责任(企业自身利用最少的成本取得最大的效益);法律责任(遵守法律法规,如:消费者权益保障法、劳动者权益保障法和环境法等);伦理责任(企业除了法律的强制性规定以外,还要遵循公平、公正和守信原则);慈善责任(视企业自身情况主动为社会做贡献)[5]。参考以上学者们的分类,我们将其划分为:第一,圈内责任,是指企业内部的员工、股东、债权人、合作企业等也就是利益直接相关者;第二,中圈责任,指与企业没有直接经济关系,但是从一定程度上也有关联的政府、社区和环境等;第三,外圈责任:主要是指企业所有的慈善事业。

(二)企业家社会资本及其分类

由于社会资本的研究引入我国比较迟,因此我国学者对企业家社会资本的研究并不多。早期,我国学者李路路(1995)认为企业家社会资本是企业家能够拥有怎么样的社会关系[6]。陈传明和周小虎(2001)认为企业家属于企业的核心要素,企业家的工作效果是企业经营结果的关键因素他们将其认为是一种能力,这种能力是由信誉和规范下引导的一种企业家社会关系网络[7]。在我国的企业中,如果仅仅依靠企业家个人使得企业发展且取得良好的效益是不可能完成的,原因是企业家需要将企业内外部的各种资源及能力协调在一起才能更好地经营企业。企业家作为企业与内外部环境的关键点,其中社会资本起到了重要的作用,而且大多数学者都认为企业家社会资本是属于社会资本的微观层次或个体层次。近几年来,一些学者各自从自己的学科和研究问题方面对企业家社会资本出发,从不同的角度对其进行定义。惠朝旭(2004)认为企业家社会资本是个人层面上所拥有的一种社会资本,旨在以企业家个体为主要特征和中心点,与其周围相关的网络关系、信任和社会名誉的总和[8]。彭正龙、姜卫韬(2008)认为企业家社会资本主要是利用企业家社会关系网的资源从而为企业家取得机会的能力[9]。石秀印认为企业家是企业与社会环境的关键关联点,故企业家必须要通过自己的关系与能力为企业获取资源[10]。王革和张玉利认为企业家社会资本就是企业家与企业组织内外部以及社会组织等人员之间的关系网络,根据此网络能够给企业带来直接或间接利益[11]。

虽然不同的学者对企业家社会资本有不同的看法,但是都包含了以下几点内容:第一,企业家社会资本是企业家对组织内部和外部的关系网络,是企业家与供应商、股东等利益相关者,与政府等国家机构、与下属等组内部人员的关系网络。第二,企业家社会资本的最终目的就是要通过上述关系网来获取组织所需资源。第三,企业家社会资本是一种无形资源,不同于人力、物质等有形资源。第四,企业家社会资本必须满足的条件就是企业家与组织内外部必须有关系且这种关系能为企业家所用,只有两者都满足了,才能称之为企业家社会资本。

对企业家社会资本的维度划分,不同的学者有不同的划法。主要有以下几种划法。边燕杰、丘海雄将企业家社会资本分为纵向联系(企业家不论是过去还是现在是否在上级部门或政府部门任职)、横向联系(企业家是否在与其平行的企业或行业任过职)、社会联系(企业家社会关系的数量、质量等)[12]。陈劲、李宇飞(2003)依据边燕杰等人的观点,将其分为纵向、横向和界外实体三个维度[13]。林南、俞弘强(2003)在研究社会资源时候将企业家社会资本分为网络资源(企业家自身网络中的资源,可摄取)和关系资源(与企业家有联系且能够帮助企业家的关系网所拥有的资源)[14]。张玉利、杨俊和任兵(2008)将企业家社会资本认为是一种社会网络,包含了:网络规模(企业家关系网中的所有成员),网络密度(对企业家提供所需资源的成员占总成员的比例),网络资源(企业家关系网成员所能够提供的资源)[15]。耿新(2008)在对新创企业绩效研究时,认为企业家社会资本由结构维度和关系资源维度组成[16]。魏虹和陈传明(2013)从企业家内外部两个角度将其社会资本分为三个维度:结构维度、关系维度和认知维度[17]。乔华鹏和鞠晓峰(2016)认为,企业家社会资本包含了政治关联、商业协会关系和技术协会关系三个维度[18]。

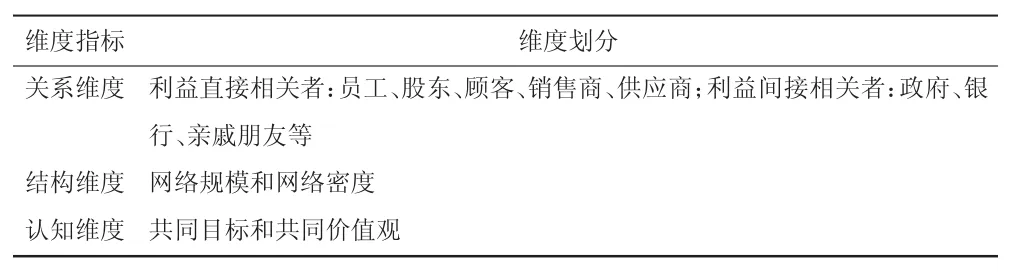

综上学者们的研究,参考陈传明等人的结论,我们将其分为三个维度:关系维度、结构维度和认知维度(见表1)。关系维度是指企业家与其利益相关者(直接相关者和间接相关者)之间的信任、尊重、规范和认同。结构维度是指企业家关系网络的规模、联系的频率、资源总和以及要花费的成本(时间成本和费用成本)等。认知维度是指企业家与其关系网络之间存在的相同价值观和相同目标。

表1 企业家社会资本维度指标

1.关系维度。林枫在研究关系维度的时候认为关系维度是社会关系的人格自身的一些特征,主要表现在:信任、规范、认同和义务[19]。周小虎(2002)认为关系维度包括:第一方面是关系网络的数量和质量,主要包括市场网络(与顾客、供应商和销售商等);内部网络(股东、员工、合作伙伴);环境网络(政府和银行等);个人网络(血缘、学缘和地缘网络)。第二方面是决定网络数量以及维持利用和发展关系网络的能力,主要是企业家自身的特征:教育程度的高低、信任度的高低以及价值取向等等[20]。秦海霞(2005)将关系维度又划分为三个方面:纵向联系(企业家与上级领导以及下属的关系);横向关系(企业家与其他企业及行业的关系);社会关系(社会交往与联系的广泛性)[21]。李路路认为关系维度包括企业家的亲戚朋友以及该亲戚朋友在政府部门的职务地位[22]。杨鹏鹏(2005)认为关系维度包括:政府、技术、金融和市场[23]。宇红(2005)将关系维度分为:企业家家庭所形成的、人力资本积累过程中形成的和作为组织所成员所形成的关系网[24]。

结合上面学者所给的定义,我们将关系维度定义为企业家所拥有社会关系网络的总和以及维持这些关系,比如信任、规范和义务。主要包括:与企业家利益直接相关的关系(员工、股东、顾客、销售商、供应商等);与企业家利益间接相关的关系(政府、银行和社会等)。

2.结构维度。林枫将其结构维度定义为企业家关系的一个整体模式,主要是社会关系是否存在以及存在的关系之间的强弱程度[25]。白璇、李永强和赵冬阳(2012)将结构维度分为交流频率和亲密程度[26]。顾颖和房路生(2012)将结构维度定义为:是由网络规模,网络密度和网差组成的整体[27]。刘林(2015)认为,结构嵌入决定了企业家所能接触的资源程度和范围[28]。耿新对结构维度的定义与白璇等人的定义大体相同,他是从企业家社会网络的角度出发将结构维度的测量分为网络规模、网络密度和网络异质性三个方面[29]。

综上学者的研究,我们将结构维度定义为企业家与社会网络之间存在关系以及这种关系的强弱程度。参照耿新的测量依据,将结构维度分为:网络规模(企业家社会关系之间联系的数量总和);网络密度(企业家网络关系之间的强弱程度)。

3.认知维度。林枫认为认知维度是企业家与社会关系之间所具有的共同表述、解释和运用资源,主要包括共同语言、编码和文化习惯[30]。白璇、李永强和赵冬阳(2012)将认知维度划分为:圈内朋友有共同的目标,拥有共同的兴趣,圈内的朋友能公开接受批评,默认处事原则和拥有共同的价值观[31]。顾颖和房路生(2012)将认知维度分为有共同语言和共同归属感。刘林将认知维度认为是一种心理态度的变量[32]。王娟认为认知维度是规范、价值、态度和信仰四个方面组成[33]。

通过对上述学者们对认知维度的定义,笔者将认知维度定义为是企业家与其社会关系之间共有的目标、规范、价值观和信仰等。我们主要分为共同目标和共同的价值观等。

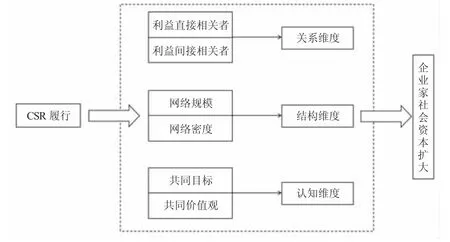

二、企业社会责任履行对企业家社会资本扩大机理

根据上述相关分析,我们构建了企业社会责任履行对企业家社会资本的扩大机理模型(见图1),并将分别进行分析。

图1 企业社会责任履行对企业家社会资本扩大机理

(一)CSR——关系维度——企业家社会资本扩大机理关系维度主要是通过信任、规范和义务等维持企业家所拥有的社会关系并将这种关系分为企业家利益直接相关者和企业家利益间接相关者两个方面来进行分析。赵泽霖(2012)在研究企业价值时,也将利益相关者分为企业利益直接相关(某种程度上享受企业的经营成果或承担损失,包括股东、债权人、员工、消费者、供应商和销售商等)和间接相关(与企业不存在直接利益相关的比如政府部门、社会环境和社区等)的利益相关者[34]。陈汉辉(2013)的观点和赵泽霖的观点相似,就是企业社会责任的履行通过对利益相关者负责从而可以维持利益相关者与企业之间的关系网,原因是企业在承担责任的过程中就是加深彼此之间的信任和了解,这原本就是关系维持和稳定的过程,有同样观点的还有学者蒋明霞[35]。靳小翠、张兆国、李庚秦在通过战略管理研究社会责任与财务绩效时,运用了企业家社会资本,也就是企业要与利益相关者建立关系,就必须履行社会责任[36]。下面内容将通过企业利益直接和间接相关者两个方面来分析企业履行社会责任对企业家社会资本的扩大。

1.利益直接相关者。企业通过对利益直接相关者并对其履行社会责任时对企业家社会资本的扩大主要有以下几个方面:(1)企业对顾客承担责任,能够改善客户资源,比如生产销售保证质量和多元化的产品,差异化的服务、及时的售后服务和保护消费者的权益等等。如果企业能够做到这些,有助于增加顾客与企业之间的信任关系,而且顾客与其他顾客之间会再建立关系网,使得企业家社会关系的增大。(2)企业在对供应商履行社会责任时主要表现在遵守对方企业的规定比如要做到公平公正、保持信誉等。与供应商之间保持信用从而建立良好的关系是双赢的局面。(3)企业履行对债权人(银行)的责任,促进彼此之间的信用度,建立良好的关系网,在以后的融资过程中会有积极促进的作用。(4)企业能够对员工有足够的公平、尊重和培养会提升员工的使命感、工作积极性和忠诚度等。因为只有员工真正的对企业满意度提高才能使得企业与员工之间的关系更加稳定。(5)企业对股东履行社会责任会建立长期的信任关系,如果企业不能积极地去实现盈利,股东得就会不到自己应有的利益,那么企业有可能面临股东的撤资从而失去这一关系。当然如果企业履行自己的责任,给股东提供满意的报酬就会增加股东对企业的信任从而获得继续投资并且有可能也会吸引更多的投资者[37]。

2.利益间接相关者。利益间接相关者主要包括企业与政府和环境等之间的关系。通过一些学者(张双、冯德雄、王利晓、田旭锋、银细问、吴定玉等)的研究可见,企业通过对政府和环境履行社会责任会对企业家社会资本的扩大有促进作用。下面是对以上学者研究的综合:(1)企业在生产经营过程中如果能够做到遵守国家的法律制度并且积极为社会做贡献(比如投资国家的修路项目等)以致推动社会的发展,那么这些企业就可以建立以及维持与政府之间的关系。企业能够取得政府的支持,企业与政府的关系会使得企业在市场的地位更加稳定而且也会为企业提供更多的资源和机会。(2)如果企业对环境负责,首先从企业自身做起,改善周边环境以及保护生态环境,做到节约资源、合理运用资源。其次就是带动其他企业或者社会成员对环境负责。企业做到这些,不仅能提高企业自身的形象和知名度,还能获得大众的支持以维护关系[38]。

(二)CSR——结构维度——企业家社会资本扩大机理

结构维度是企业家建立社会网络以及所拥有的网络关系的强度程度,根据结构维度的定义将结构维度分为网络规模与网络密度。企业家社会资本的三个维度并不是独立存在而是相辅相成的,在企业家建立了关系网络之后还需要企业继续履行社会责任以扩展企业家社会资本的网络规模和增强企业家社会资本的关系密度。下面就从网络规模和网络密度两个方面分析企业履行社会责任对企业家社会资本的扩大影响。

1.网络规模。要实现企业家社会资本网络规模的扩大有很多种途径,而企业履行社会责任就是其中一种。企业履行社会责任不论是对利益相关者角度负责的研究还是对经济责任、法律责任和道德责任角度负责的研究,都可以扩大企业家社会关系网的规模。在企业履行社会责任时,会提升自己的知名度,让更多的组织和其他相关者了解企业,这样就会扩大网络规模。还有可以企业通过对利益相关者的责任履行,以其利益相关者为中心,会衍生出更多的关系网(张兆国、靳小翠,李庚秦)[39]。因为企业家的每一条关系都不一定是以企业家为中心建立以来的,而是通过关系的关系发展。姜卫韬(2008)在研究结构洞时,将其定义为社会关系网络中某个个体或者企业与网络中的个体有关系,但是与其他的某些个体没有关系,必须要通过其他关系建立桥梁才能产生社会关系网。能够起到桥梁作用的个体或组织就是结构洞中的中心位置[40]。其实企业履行社会责任对企业家社会关系网络规模的扩大也就是结构洞理论的一种,这种说法在靳小翠研究社会责任与社会资本关系时候也提到了[41]。

2.网络密度。网络密度是企业家与其社会网络关系之间的强弱程度,如果企业能够对企业内外部利益相关者负责任,就会增强企业与利益相关者之间的关系从而可以使这些关系更好的为企业家作用。社会责任的履行会加强利益相关者对企业家的信任,会让他们觉得长期的合作是值得的,所以企业家的社会关系网会更加坚固,在企业遇到风险或者竞争时,这些加强的关系网帮助企业渡过难关。企业能够以负责任的态度来对待自己的利益相关者可以加强企业与利益相关者之间的社会资本。张双和冯德雄在研究供应链企业社会责任时,也提到企业履行社会责任会增强整个社会关系网络的密度和强度,从而使网络结构更加稳定[42]。

(三)CSR——认知维度——企业家社会资本扩大机理

郭斌等(1998)的研究显示,不同职能部门之间、不同个体之间和不同组织之间在目标上和价值观上的差异会导致界面冲突[43]。而认知维度就是在企业家已经建立关系维度和增强结构维度的基础上,上升到企业家与社会关系网络的共同语言和共同价值观。企业履行社会责任也是能够促进企业家与社会关系网络之间的共同语言和共同价值观的有效途径。靳小翠也认为企业家社会网络关系之间要发展到认知维度,而企业就必须为社会关系网络中的个体或组织承担相应的责任[44]。

1.共同目标。徐尚昆和杨汝岱认为企业在履行社会责任的同时,还应该制定有利于社会的目标[45]。企业家社会资本中的共同目标就是企业家与其社会关系网络有相同的目标,比如和员工的共同目标是为了企业的发展,与政府的共同目标是为了社会发展等等。从上文中对两者的定义也可以看出,企业履行社会责任对企业家与其社会关系的共同目标有正向积极的作用。如果企业不履行社会责任,那么时间久了,企业家与其社会关系的个体或组织之间以前的共同目标也会不复存在,比如,在企业管理中,企业家应该领导员工的目标与组织目标一致而努力,如果企业对员工不履行责任,久而久之员工就会丧失对企业家的信心丢失他们的共同目标。

2.相似的价值观。企业家与其社会关系网络具有相同的价值观时,对未来的合作和企业的发展都会有很大的促进作用。企业履行社会责任能够在企业内部营造良好的合作氛围,增强相关合作组织的信心,促使相关企业与核心企业树立共同的愿景,共同推动企业的发展和强大。金国荣、冯臻和于保平从管理者价值观视角研究企业社会责任时也认为,企业在承担社会责任时,会吸引更多社会责任和环保意识强的个体和组织[46]。这样就会更加增强企业家与其社会关系网络的共同价值观。

三、总结

我们根据上述所有内容,做出以下结论:第一,将企业家社会资本的三个维度(关系维度、结构维度和认知维度)中的相关内容作为桥梁,企业社会责任通过此桥梁与企业家社会资本建立关系以达到分析此文章的作用。第二,通过文章关系的梳理可以看出企业社会责任对企业家社会资本的扩大具有正向积极作用。第三,文章只是理论上的关联论述,并没有实证上的证明。

[1]程鹏璠,张勇,2009.关于企业社会责任的研究综述[J].西南科技大学学报(1).

[2]周祖城,2014.论企业伦理责任在企业社会责任中的核心地位[J].管理学报(11).

[3]郭烜忠,2015.企业社会责任研究述评[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版)(4).

[4]黎友焕,龚成威,2009.国内企业社会责任理论研究新进展[J].西安电子科技大学学报(社会科学版)(1).

[5]段文,晁罡,刘善仕,2007.国外企业社会责任研究述评[J].华南理工大学学报(社会科学版)(3).

[6][22]李路路,1995.社会资本与私营企业家——中国社会结构转型的特殊动力[J].社会学研究(6):48-52.

[7]陈传明,周小虎,2001.关于企业家社会资本的若干思考[J].南京社会科学(11):1-6.

[8]惠朝旭,2004.企业家社会资本:基于经济社会学基础上的解释范式[J].理论与改革(3).

[9]彭正龙,姜卫韬,2008.企业家社会资本:概念、影响机制及其研究新方向[J].经济管理(10).

[10]石秀印,1998.中国企业家成功的社会网络基础[J].管理世界(6).

[11]王革,张玉利,吴练达,2004.企业社会资本静态与动态分析[J].天津师范大学学报(社会科学版)(1):16-20.

[12]边燕杰,丘海雄,2000.企业的社会资本及其功效[J].中国社会科学(2):87-99.

[13]陈劲,李飞宇,2001.社会资本:对技术创新的社会学诠释[J].科学学研究(3):102-107.

[14]林南,俞弘强,2003.社会网络与地位获得[J].马克思主义与现实(2):46-59.

[15]张玉利,杨俊,任兵,2008.社会资本、先前经验与创业机会——一个交互效应模型及其启示[J].管理世界(7):91-102.

[16][29]耿新.企业家社会资本对新创企业绩效影响研究[D].山东大学,2008.

[17]魏虹,陈传明,2013.企业家社会资本对利益相关者战略共识的影响分析[J].南京社会科学(10):21-28.

[18]乔朋华,鞠晓峰.企业家社会资本、技术创新能力对中小企业绩效的影响研究[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2016.

[19][25][30]林枫.基于企业家社会资本视角的企业创业导向及其作用机制研究[D].浙江大学,2011.

[20]周小虎,2002.企业家社会资本及其对企业绩效的作用[J].安徽师范大学学报(人文社会科学版)(1).

[21]秦海霞.关系网络的建构:私营企业主的行动逻辑[D].上海大学,2005.

[23]杨鹏鹏,万迪昉,王廷丽,2005.企业家社会资本及其与企业绩效的关系——研究综述与理论分析框架[J].当代经济科学(4):85-91.

[24]宇红.企业社会资本理论研究[D].东北财经大学,2005.

[26][31]白璇,李永强,赵冬阳,2012.企业家社会资本的两面性:一项整合研究[J].科研管理(3):27-35.

[27][32]顾颖,房路生,2012.企业家社会资本的维度、功能及构造性关系[J].企业研究(6):4-6.

[28]刘林,2015.企业家社会资本的研究评论[J].重庆大学学报(1):82-83.

[33]王娟.企业家社会资本、决策思维模式与新产品开发绩效的研究[D].南京大学,2013.

[34]赵泽霖.利益相关者视角下的企业社会责任与企业价值的实证研究[D].西南财经大学,2012.

[35]陈汉辉,2013.企业社会责任实践、企业社会资本与利益相关者网络[J].阜阳师范学院学报(社会科学版)(1):100.

[36][39]张兆国,靳小翠,李庚秦,2013.企业社会责任与财务绩效之间交互跨期影响实证研究[J].会计研究(8):32-39.

[37]易开刚,2007.企业社会责任管理新理念:从社会责任到社会资本[J].经济理论与经济管理(11):71-75.

[38]银西文.企业社会责任对企业社会资本影响的研究[D].湖南师范大学,2014.

[40]姜卫韬,2008.基于结构洞理论的企业家社会资本影响机制研究[J].南京农业大学学报(社会科学版)(2):25.

[41][44]靳小翠.制度背景、企业社会责任与社会资本研究[D].华中科技大学,2014.

[42]张双.供应链企业社会责任与社会资本相关性研究[D].武汉理工大学,2013.

[43]郭斌,陈劲,许庆瑞,1998.界面管理:企业创新管理的新趋向[J].科学学研究(6):65.

[45]徐尚昆,杨汝岱,2009.中国企业社会责任及其对企业社会资本影响的实证研究[J].中国软科学(11):119-128.

[46]金国荣,冯臻,于保平,2014.企业社会责任动机、机制与模式研究——基于管理者价值观视角[J].上海管理科学(2):12.

(责任编辑:C 校对:R)

F270

A

1004-2768(2017)02-0136-05

2016-12-14

国家社科基金项目“基于政府社会性规制的企业社会责任推进机制研究”(14BGL057)

林军(1964-),男,甘肃临洮人,甘肃政法学院经济管理学院教授,研究方向:企业战略管理;张丽芸(1993-),女,甘肃兰州人,甘肃政法学院经济管理学院硕士研究生,研究方向:企业战略管理。