基于政策学视角的社区学校发展研究

——以上海市社区学校为例

吴遵民,李彦辰

基于政策学视角的社区学校发展研究

——以上海市社区学校为例

吴遵民,李彦辰

近年来,由于国家和地方政府的重视及教育行政部门的大力推进,尤其是一系列社区教育政策的制定与实施,使得我国社区教育的发展取得了显著的成效。本研究聚焦于社区教育的设施——社区学校的发展,从政策制定的角度,通过实证研究的手段,对多年来涉及社区学校的政策及其制定与实施的状况进行仔细梳理与深入分析,其结论有助于提升对社区教育政策制定及其实施重要性的认识与理解,并进一步验证已出台政策的科学性与有效性,从而对我国其他地区社区教育及社区学校的发展产生积极的推动作用。

社区教育;社区学校;政策;保障;执行

社区教育,是指开发与利用各种社区教育资源,以社区全体居民为对象,所开展的一种旨在提高本社区成员的精神素质和文化教养,以及提升社区居民生活质量并促进社区成员和社区可持续发展的教育活动。[1]

很长一段时期以来,我国学校外的教育主要是通过“宣传”“运动”的方式或手段来推动的。然而,宣传的一时性与短暂性使其无法像教育一样达到“润物细无声”的境界,而失去教育延伸的地区,公民道德素养也就难以得到有效的支撑。[2]因此随着改革开放的不断深入,尤其是国家经济实力的迅猛增长,社区教育作为构建终身教育体系的一个重要部分,越来越受到政府及各界的关注与重视。在此形势下,中央与地方政府出台了一系列的具体政策以扶持与推动社区教育的发展。那么迄今为止,政府所制定的政策究竟对社区教育是否具有促进作用?已经出台的社区教育政策,其作用与意义主要体现在哪些方面?具体执行的力度与效果又如何?本文选取了社区教育发展的重要载体社区学校的相关政策作为研究对象,同时以上海市作为典型案例开展研究,以试图厘清和解决上述各项疑问。

需要特别指出的是,本文拟从人力、物力、财力等三个层面出发,首先分析已有政策是如何保障社区学校发展的,随后通过调查访谈的方法分析政策执行的效果及执行中遇到的困难与问题,并在上述分析的基础上提出一些具有实践导向的建议。

一、社区学校发展的政策导向

由于社区学校姓“社”,所以其理应归属于社区教育的范畴,而其开展的又是教育类活动,所以公益性、教育性的特征十分显著;换言之,社区学校的发展应归属于政府的行政事业,亦是政府应该承担的行政行为,由此通过政策的制定来予以推动与保障则也是政府应尽的责任与义务。具体来说,就是政府在社区学校人、财、物方面应负起保障的责任。

首先,人力资源保障层面。1988年《中共中央关于改革和加强中小学德育工作的通知》曾提出:“城市的区、街道可以通过试点,逐步建立社区教育委员会一类的社会组织,以组织协调社会各界的支持,关心学校工作,优化社会教育环境。”[3]这是党中央首次以通知的形式明确要求城市成立社区教育机构,并以组织的形式推进社区教育的政策文件。随后上海市教委在1998年发布了《关于推进本市社区学院建设的意见》,意见要求:“社区学院应该建立由区政府、有关职能部门、有关高校、企业和街道(乡镇)等负责人组成的董事会,实行董事会领导下的院长负责制,从组织体制上保证社区学院进行办学体制、机制、投资配套改革,创建一种新型的高等教育模式。”[4]上述政策文件明确新型社区教育机构——社区学院将以董事会形式予以运作,由此揭示了社区教育可以顺应市场经济发展的趋势,采取政府与民间资源结合的发展模式。[5]与此同时,上海市教育委员会还在其后发布的《上海市社区学院设置暂行办法》中指出:“设置社区学院须配备政治素质较高、业务能力与专业设置相适应的稳定的骨干教师队伍。专兼职比例恰当。具有副教授职务以上的专任教师人数,应当不低于本校专任教师总数的15%。”[6]而在《2008年上海市终身教育工作要点》中,又进一步提出要制定《上海市街道社区学校和乡镇成人学校建设标准》,其中第一次明确了社区学校人员配置及师资职级的标准。对于从事社区教育工作的师资职级评聘事宜,上海市教委又在尔后出台的《社区教育教师专业技术职务和职业岗位标准》中给予了明确的规定。简言之,无论是领导班子及管理模式的确定,还是专职人员的配备标准,乃至师资职级的评定,国家和地方政府都通过政策的制定给予了明确的规定,由此亦在“人力资源”的层面保证了社区学校的健康发展。

其次,物力资源保障层面。上海率先出台政策给予明确规定,如1998年《上海市社区学院设置暂行办法》中具体规定:“设置社区学院须有与学校的规模相适应的土地和校舍,保证教学、生活、体育锻炼及学校长远发展的需要。参照国家教育部规定的普通高等学校校舍规划面积的定额核算,结合社区学院实际,社区学院的教室、图书馆、实验室(含实习场所及附属用房)、行政用房及其他用房五项合计建筑面积不低于每生10平方米。社区学院的校舍可分期建设,但其可供使用的校舍面积应当保证各年度招生的需要。”“设置社区学院应在充分利用社区内公共文化教育设施的基础上,配备必要的教学设备和适用图书,并向社区开放,达到区域内教育资源共享。”[6]在2014年《上海市社区学校标准化建设评估指标体系》中,又进一步将校舍场地、教育网络以及电教设备、档案资料与校舍环境等方面的具体指标纳入了社区学校标准化建设的评估指标。上述政策举措对上海市社区学校的物资建设提供了基本的保障,并提出了具体的要求。

最后,财力保障层面。上海市政府同样予以了政策的积极推进。《上海市社区学院设置暂行办法》中提到:凡“设置社区学院所需的基本建设投资和教育事业费,须有稳定的来源和切实的保证。建校与办学费用主要由区(县)政府列入区(县)财政预算。”[6]国家层面也有相应规定。2004年《教育部关于推进社区教育工作的若干意见》明确指出:“要充分发挥政府扶持和市场机制的双重作用,采取‘政府拨一点,社会筹一点,单位出一点,个人拿一点’的办法,建立以政府投入为主,多渠道投入的社区教育经费保障机制。各地要保障必要的社区教育经费,并列入经常性财政开支。国家和省级社区教育实验区应努力按照社区常住人口人均不少于1元的标准,落实社区教育经费。经济发达地区,要在此基础上进一步增加社区教育的经费投入。社区内各类企业要认真落实关于职工工资总额1.5%—2.5%用于职工培训的规定,积极开展在职人员培训。对学习者个人回报率较高的培训可以按照国家的有关规定收费。”[7]

二、上海社区学校政策实施的效果与问题

诚然,社区教育的政策即使再完善,也不能只体现在政策文本上,扎扎实实地落实到实施过程中,才是政策制定的应有之义。因此,具体涉及社区学校的发展、政策实施的效果,以及政策是否有利于推进社区教育的发展,政策扶持是否存在漏洞,社区教育的发展还遭遇到哪些瓶颈问题,政府对此又应如何从政策层面予以解决等,都需要我们通过实证调查予以了解和深入分析。为此,笔者开展了问卷调查,并和社区教育工作人员进行了访谈,来实际了解社区学校相关政策的执行情况。以下是本次调查的结果。

1.问卷设计

考虑到参与社区学校学习的学员对社区教育的政策可能了解不多,而对于政策的执行情况则可能知之更少,并且社区教育的政策执行指向的是一个宏观概念,其内涵亦较模糊,学员一般很难清楚辨析并准确判断社区教育政策的执行情况,为此若通过直观的问卷调查来了解社区教育或社区学校政策的执行情况会比较困难。故笔者通过对参加社区学校学习活动的学员进行满意度调查,来发现社区学校存在的焦点与瓶颈问题,进一步对社区学校政策的执行情况做出基本判断。

一般来说,社区学校的公众关注度不如普通学校,而且无论国内还是国外的研究者对于社区教育或社区学校满意度的调查亦都不太充分,然而对于基础教育的满意度调查,国内外的研究已经有了一定的经验条件,并形成了相对独立的模式。因此,本文考虑借鉴基础教育满意度的调查模式来探讨社区教育的满意度问题。

在国外基础教育满意度的研究方法中,Friedman等人的研究表明:“公众对基础教育的满意度是受学校的多方面质量和因素所影响的。包括学校的环境、安全、设施、师资、教学、管理以及对教师的开放程度等等;同时,公众的背景如受教育程度、性别、民族种群等等也影响他们对教育的评价。”[8-9]近年来国内发布的《教育蓝皮书:中国教育发展报告》也就全国主要城市的民众对基础教育的满意度进行了调查,如由21世纪教育科学发展研究院组织设计的基础教育满意度主要分为7个类别,即教育公平、教育收费、教育过程、教育决策与参与制度、教育质量、教育选拔制度、教育的个人效益和效能感等。[10]结合国内外两种区分类别的方法,并考虑到社区教育学员的构成要素(老年人居多,参加的目的不全为了知识技能的获得,且几乎不涉及教育选拔与教育公平问题),本研究决定选取教育环境、师资力量和课程设置三个维度,从微观上对上海市社区学校学员的学习满意度问题进行调查,而调查的结果分析又可以从宏观层面对政策的制定及执行情况进行反馈。调查的对象背景,则选择民族、户籍状况、街道等因素。问卷中部分选题是关于社区教育的满意度调查,另外一些选题是对于社区学校的满意度或意见的反馈。

本研究选取了上海两所社区学校,一所是位于市区的X社区学校,另一所是位于郊区的M社区学校,两所学校共发放200份问卷,最后成功回收194份。

问卷中涉及满意度的题目有4、7、8、9、10、12、13、14、16、18、23等11项,总计127份问卷有效,其Alpha的信度系数为0.813,介于0.8—0.9之间,说明量表信度良好,问卷合格。其次,对问卷中涉及满意度的题目进行效度分析。通过SPSS19进行因子分析,并采用主成分分析法,即利用最大方差法旋转,测得适当性Kaiser-Meyer-Olkin的值为0.771,其刚好大于0.7,由此说明问卷的结构效度亦良好。

2.问卷调查结果分析

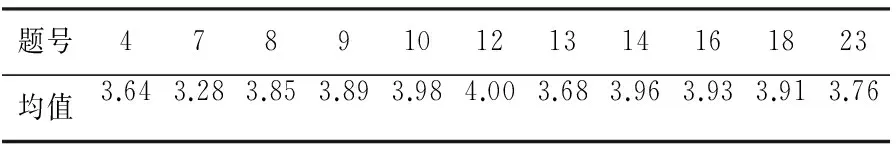

将11道题目的选项,即十分不满意、不满意、一般、满意、十分满意,分别记为1、2、3、4、5,每一道题目的满意度平均得分可见表1。每一个维度及总的平均值和每一题平均值的最大值、最小值如表2。

表1 平均得分

表2 各维度得分

从以上数据结果可见,学员对于社区学校的总体满意度尚可,基本接近“满意”。依照满意度的顺序由高到低排列,分别是师资力量、课程设置和学校环境。诚然,考虑到社区学校学员的特殊背景,参与者的目的并非主要是学习知识技能,因此对于师资力量和课程设置的要求其实并不苛刻,自然呈现的满意度是比较理想的,又因为和执教者的长时间接触亦产生了一定的情感联结,所以对师资力量的选项容易给出好评。而学校环境的好坏则会直接影响学习者的感受,这种感觉非常直观,加之这种评价并没有直接指向,因此对学校环境给出差评也十分自然。具体到每一道题目,我们可以看到学员对教师素质的满意度是最高的,而对学校设施以及媒体化的程度是最不满意的,甚至很多人在第11题的意见中直接提到要配备或增加投影、大电视机、音响等多媒体设备。

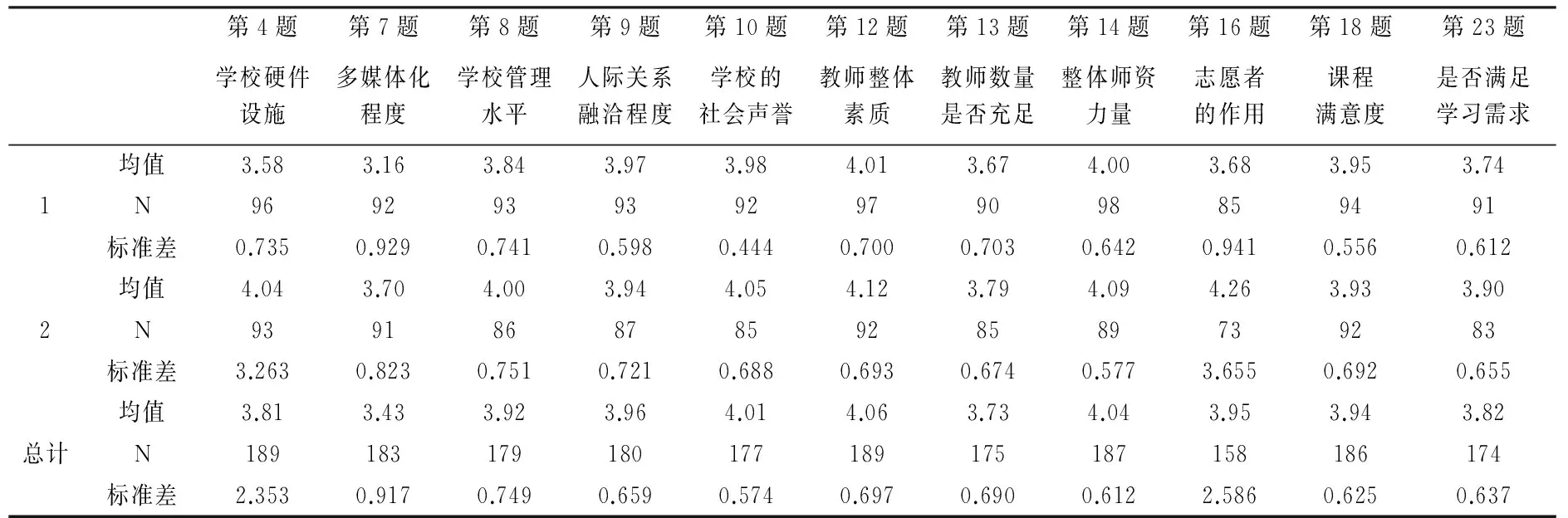

下面我们来看学员所在学校的街道对于满意度的影响,我们把市区的X社区学校记为1,郊区的M社区学校记为2,结果如表3。

表3数据显示,除第9题郊区M社区学校学员的满意度略低于市区X社区学校的学员之外,几乎所有问题中郊区M社区学校的学员对于学校的满意度都比较高。尤其第4题、第7题和第16题,市区X社区学校学员的满意度甚至远低于郊区M社区学校学员的满意度,这三道题对应的内容分别是学校的硬件设施、多媒体化程度和志愿者的作用。当然我们并不能武断地判断在这些方面郊区M社区学校做得比市区X社区学校要好,因为两个地区的人员构成不同,学历情况也不尽相同,需求也就会出现不相同的状况。

接着我们来看户籍状况对于学员满意度的影响,常住人口记为1,暂住人员记为2,结果如表4。

表3 不同街道的学员的满意度结果

表4 不同户籍的学员的满意度结果

表4数据显示,暂住人口总体上的满意度并不低于常住人口的满意度,甚至几乎所有题目的满意度都高于常住人口。这说明两个学校并没有对暂住人口有任何怠慢,甚至可能还给以了特殊的照顾。不过由于暂住人口的人数确实不是很多,对此可能有多方面的原因:一是暂住人口可能还不知道或不了解社区学校,二是暂住人口忙于融入上海的生活而无暇参加社区教育。总而言之,政府仍应继续加大力度,宣传并切实保障所有人群随时随地可以获得终身教育提供的学习机会。

对于问卷中的主观印象题,针对硬件设施的建议有:活动场地过小,没有投影、电视、音响等多媒体设施,或多媒体设施没有定时升级,没有活动室,没有独立校舍,学校缺乏绿化、电梯太慢或没有向学员开放等。

针对师资力量的建议较少,主要有希望提高教师的素质和技能,聘用更多教师,增加教师与学员的交流机会,希望教师讲课增加趣味性,提高教师年轻化程度,增加教师培训机会等。

对于课程设置的建议,很多人都提到了课程的课时不够,希望增加。学校虽开设了很多的兴趣班,但老百姓的兴趣却还没有被开发出来,比如插花、点心、通俗歌曲欣赏等。希望管理人员固定上课时间,减少因特殊情况更改上课的时间和次数等。

3.访谈的结果分析

如果说问卷是面上的调查,那访谈就是点上的深入。为了解社区学校政策的实施状况,本研究对社区学校的管理者进行了访谈。

首先,就社区教育发展的现状以及政策的推动情况来看,接受访谈的郊区M社区学校L校长指出,国家制订并出台了多项法律、文件,并且不断强调社区教育的重要性,这对社区教育的推动确实具有极大作用。社区教育的概念从无到有,并逐渐走进百姓生活,现在已经有越来越多的人知道并了解社区教育。L校长认为,社区教育的宣传工作起到了明显的作用,当下已经有越来越多的人参与到社区教育中来。社区学校的招生情况十分稳定,社区教育的管理也日趋规范。而且随着现代化管理方法的引进,社区学校的运作还可以更加科学化、细分化,如实行管教分离,明确教师职责,并建立合适的评教系统等。

“当然,政策的推动在人、财、物等方面都对社区教育提供了保障。而且上海市政府对于社区教育经费的投入亦比以往有了更大的力度,比如去年就做了一个老年教育能力提升的项目,政府一次性投入100万,用于学校建专用教室,提升设施设备等”。L校长对政府在人、财、物方面的政策举措及有效保障的感受最为真切。她指出,这些年社区学校面积越来越大,设施设备越来越好,拥有各种才艺的教师人数亦越来越多,而上述成果都是在政府推行重视社区教育的政策导向下所取得的明显变化。

其次,就社区学校的运作而言,L校长指出,通过这些年的摸索,社区学校的办学过程已经相当成熟。比如评定优秀学员、推行班长沙龙制度、学员选课自主管理;首创了课前故事会、学员志愿者服务、社区教师教研活动等。师资队伍方面,社区学校亦通过社区小报公开招募教师,同时利用就近原则选择兼职教师,或通过政务网的邮箱发给所有的学习点,或联系兄弟学校和其他学校以及职校寻找适合的兼课老师。学校还会进行问卷调查,了解学习者的需求,如想学习什么课程,希望怎样的老师等。为了保障兼职教师的合法权益,社区学校会为社区教师购买保险,并在法律工作者的指导下与兼职老师签署合约,提前半年和教师沟通,商定开课时间及权责,随后才开始招生,额满开课。对于有特殊情况的学员也有特殊考虑,如对年事已高或身体状况容易出现突发问题的学员会请家属过来签订权责合约。

同时,社区学校的发展也存在着一些问题。对此市区X社区学校的X主任指出,尽管各级领导十分重视,但社区学校的发展还是遭遇了瓶颈,而若按照现在的发展模式则很难再挖掘新的潜力。他指出,社区学校的发展主要反映在两个方面:一是招收学员的量,现在社区学校吸纳学员普遍受到设施规模的限制;二是教学内容和水平,呈现出课程单一、教学水平一般化的特征。换言之,办学没有起色、质量没有提升,是社区学校普遍面临的问题。而这两方面的问题都与政策关注程度不高有关,实践中严重影响了社区学校的进一步发展。

其三,对于政策的执行情况,访谈中也反映出很多问题。如L校长指出,现在教育行政部门就社区学校发展制定了很多政策,对社区学校的推动取得了明显成效。但政策在执行过程中存在的一些问题不容忽视,政策没有完全兑现的状况也需要高度关注。

(1)社区学校的法律地位问题。现在社会上还存在着社区教育无证办学的情况,如有些区已将成人学校改建为社区学校,但有些地方却还是沿用成人学校的名称。成人教育在郊县还有需求,但市区则已萎缩,反之社区教育的需求却很大。为此,市区社区学校的办学资格较早得到了认证,郊区则还没有解决。其次,社区教育工作者对社区教育与成人教育究竟是什么关系、能否合并以及合并后的具体职能是什么也存在疑惑。因为现在社区学校很多部门在管,但究竟归属哪个部门却不明确。上海市教委有专门部门管理社区教育,但各区县教育行政部门的设置则各不相同,由此造成上通下不达的状况。以上问题的提出,主要还是反映了政府对成人教育及社区教育的具体定位不明确、职能不清晰。

(2)关于经费的问题。上海市的政策承诺社区教育经费按常住人口每人3元的比例划拨,但实际上经费的落实很难保证。一般普通学校的教育经费都是由区县政府划拨教育局,教育局再下拨普通学校。但社区教育经费的划拨路径却不透明,因此很难保证经费的顺利到位。X主任指出:“每一项政策都提到社区教育的经费逐年都要有所增长,可是究竟增长了多少,增长的经费又应该由谁来负责管理和发放,却都没有明文规定。于是社区教育的经费就经常只出现在政府的政策文本中,而无法使经费落实到基层,所谓政府财政保障也就成了一句空话。”上述问题凸显了政府制定政策的疏漏,即仅考虑对社区教育进行财政支持,却没有制定相应落实经费的保障机制,致使政府的经费政策落不到实处。

(3)对于师资的募集问题。L校长指出,社区教育的政策关注点很大部分都聚焦学员,而对教师的关注却做得很不到位。如学校教师数量严重不足,而且还没有编制。没有编制就意味着教师的地位得不到保证,收入也不稳定,这对于社区学校师资队伍的建设是非常不利的。又如,原本政策允许在社会中招聘具有教师资格证的人员担任社区学校的讲师,但现在的政策则要求社区学校教师必须来自中小学,这无疑又为社区教育的师资队伍建设设置了障碍。师资建设的另一个重要问题是关于职称评定,其体系也十分不合理。如社区学校教师的职称评定参照的是中学标准,并要求必须具有中学教师资格证,但现状却是多数教师来自小学乃至幼儿园,他们根本没有中学教师资格证。即使教师具备了资格,在进入评职称系统之后,在填写任教科目一栏时又会陷入困境。社区教育的科目内容大都与百姓学习需求相关,与正规学校相去甚远,因此任教科目一栏亦往往无法填写。教学课时数也同样,社区学校的对象大都上了年纪,因此课时设置大多短平快,很难达到评职称所需要的课时要求。所以,社区学校教师如果想要评职称,就只能去做数字游戏(设法填满数字空缺)。以上L校长揭示的社区教师评职称问题,也是近年来社区学校发展过程中很突出的问题。一方面是政策对于教师的规定越来越多,要求也越来越严,但政策规定却往往不是加强对教师权益的保障,而只是抬高社区教育教师的门槛。最后一个是编制问题。教育局有关部门说教师编制要找编制办,编制办则说要听上面的指示。各个部门之间互相扯皮,协调交流渠道不畅,使得社区学校教师队伍建设遭遇困境。于是,社区学校只能设法寻找志愿者,而志愿者教师的临时性、质量的不稳定性等则造成了社区学校教学水准的下降。

(4)关于社会资源的统筹与管理问题。X主任指出,社区学校类似于以前的空中老年大学,有些学校没有独立校舍,因此就需要联系地区初高中,利用初高中休息的时间借用教室来进行办学活动,而这也大大限制了社区教育规模的扩大。一般而言,社会教育资源应该由政府统筹管理并向社会开放,但因社会资源归属各不相同,而开展社区教育又需要多个部门的共同参与,如果缺乏整体协调和统筹规划,资源的调配就变成了部门的垄断。而资源一旦被独占以后,再要向社会开放就成了一件难事。在涉及社区学校发展的政策中,对于资源整合与统筹管理是重要的内容,然而重视的另一面呈现的却是粗糙的细节。即虽然具有重视资源整合的意图,却没有执行政策的具体方案,由此社会资源要想突破被割裂的状态亦异常艰难。综上所述,社区学校教育资源的日趋紧缺,已经成为掣肘社区学校发展的瓶颈。

(5)关于社区学校评估指标体系的制定问题。政府在推进社区教育内涵建设的过程中,对社区学校的评估提出了一套量表式的指标体系。对于这套评估指标体系L校长指出,社区教育的内容太过丰富,“自选动作”也多,因此用数字化量表进行评估不仅困难,而且难以保证其科学性和合理性。除此以外,地区与地区之间发展水平和差别也很大,社区教育政策亦各有区别,如果只使用一套量表,则容易忽视各地社区教育发展的特殊性。更何况公共性、服务型的社区教育强调多元化以及居民的自主参与甚至自主设计,而涉及态度、情感一类的人文因素是很难用定量的数字来评估的。如果政府在评估社区学校的教育状况时不考虑各个地区的发展差异及居民受教育程度的现实状况,而仅凭指标体系进行优秀学校的评选,就往往会出现难以令人信服的结果。而奖惩机制如果不合理,就容易使基层社区学校的积极性受到打击,由此亦会对社区教育的发展带来负面影响。

4.结论

通过以上问卷与访谈的方法调查社区教育政策制定与执行的状况,我们大致可以得出以下结论,从总体上看,政策制定的内容比较有针对性,执行的状况也比较理想。通过一系列有关社区教育政策的颁布,使得社区教育理念深入人心,这也在一定程度上扩大了社区学校的影响。由于政策的导向作用,社区学校在人、财、物等方面的资源配置亦得到了很大的改善。现在社区学校中优秀教师越来越多,经费也有所增加,硬件设施也越来越好,信息化的程度也有大幅度提升。随着政策的深入与细化,社区教育的体制机制亦日趋完善,这些都有利于社区学校更好地得到健全发展,使社区教育更好地在终身教育体系构建中发挥重要作用。

然而,涉及社区学校的政策在实际运作过程中还是存在一些问题,其主要反映在以下方面:

(1)政策对于社区教育的法定地位还没有给予明确规定,由此社区教育在终身教育体系中所处的地位、社区学校的具体职能、承担的任务以及与成人教育的关系等,亦都处在不清晰的状态。

(2)在制定政策的过程中,关乎人、财、物保障的内容没有明确责任单位,导致保障的内容难以落实甚至形同虚设,基层反映的情况无法上传下达。

(3)政策对统筹社会教育资源有明确要求,但却没有具体贯彻措施,从而导致社会教育资源的开放和利用不够理想。

(4)政策制定过程中关注了学员的发展,但却忽略了教师的权益保障。如教师编制、职称及晋升渠道受堵等情况,都会对社区学校发展带来负面影响,并因此阻碍教学质量的提升,导致办学水平的下降。

(5)政策制定过程中由于缺乏对整体与局部的区别考量,如城市社区与农村社区、沿海发达地区与内陆贫困地区的差别,以及社区教育个性化的特征,由此导致制定的评估指标体系(量表)缺乏实际效应,有流于形式的倾向。

三、社区学校制度化建设的建议

通过对以上海市为例的社区教育及社区学校政策执行情况的实证调查,我们看到了政策执行过程中的成效与问题。由于政策的推动,对社区教育的发展确实起到了很大的促进作用,但从现状来看,这种推动还较多地停留在文本宣传与硬件改善的层面。固然,宣传的作用非常重要,它可以有利于扩大社区教育的影响,但宣传不能代替执行,基层社区学校面临的许多问题都需要通过政策实施去解决,尤其是深入基层听取社区居民意见是一个非常重要的手段与途径,因为坚持自由与自主的原则是社区教育能否取得成功的关键。同时,我们也看到了政策层面存在的一些推进误区。如政策比较关注文本内容,而缺乏具体实施细则和执行保障。又如对社区教育主体理解的偏离,较多强调政府公权力的作用,而对社区教育的真正主体——参与者的作用则关注较少。由于对社区教育、社区学校主体关系的不清晰,导致社区教育参与者作用的弱化,其结果是使社区教育、社区学校的发展缺乏生命的活力。而如果社区教育、社区学校的主体性质不明,那么哪些工作是政府应该做的,哪些工作是应该放权给基层去主导的,还有哪些甚至可以通过合作及购买服务的方式去进行市场化操作的,也就不可能有进一步的谋划。总之,只有厘清了以上问题的解决思路,政府在制定政策时才不会陷入盲目与茫然。

针对以上政策制定及实施中出现的问题,本文对社区学校制度化建设提出以下对策建议:

(1)加快厘清终身教育体系中各部分教育之间的关系,以明确社区教育在终身教育体系中的准确定位与功能。

(2)明晰社区学校的推进主体,以确立政策层面的推进责任,同时建立推进机制,提高管理效率。

(3)整体制定统筹社区教育资源的规划,以保证社会资源面向基层社区开放。

(4)在师资队伍建设的相关政策中,对社区学校教师应该少一点限制,多一些人文关怀与政策保障,而壮大社区学校教师队伍,提高教学质量,则是社区教育成功与否的关键。

(5)建立“互联网+”社区教育资源共享机制,即利用网络把优秀教师资源及课程和教案送到千家万户,由此实现“人人皆学、处处能学、时时可学”的理想。

(6)社区教育评估体系十分重要,但考虑到社区教育的地域性和草根性的特点,指标体系必须体现多元化与个性化结合的特征,特别要避免一刀切、强制性与僵硬化的做法。

总之,政策是生命,是保障。对于社区学校的发展也同样如此,政策提供了人力、物力及财力方面的种种保障,但政策也会因为理论基础的缺陷,或贯彻执行的不给力,而使所有保障成为一纸空文。因此,研究政策,尤其是研究政策制定的理论基础与执行,对社区学校的发展无疑会起到事半功倍的成效。

[1] 厉以贤.社区教育的理念[J].教育研究,1999(2):20-24.

[2] 吴遵民.我国当代社区教育的历史回顾与展望[J].远程教育杂志,2011(3):9-13.

[3] 中共中央关于改革和加强中小学德育工作的通知(1988年12月25日)[Z].人民教育,1989(2):2-4.

[4] 上海市教委.关于推进本市社区学院建设的意见[Z].沪教委成〔1998〕20号.

[5] 赵艳立,徐玲.改革开放以来我国社区教育政策的演进[J].中国成人教育,2011(19):31-33.

[6] 上海市教委.上海市社区学院设置暂行办法[Z].沪教委成〔1998〕20号.

[7] 教育部.关于推进社区教育工作的若干意见(2004年12月1日)[Z].教职成〔2004〕16号.

[8] 程黎,冯超,韦小满,等.北京市公众基础教育满意度问卷编制[J].教育学报,2011(3):85-91.

[9] Friedman B A.Bobrowski P E.Markow D.Predictors of parents' satisfaction with their children's school[J].Journal of Educational Administration,2007,45(3):278-288.

[10] 杨东平.教育蓝皮书:中国教育发展报告(2011)[M].北京:社会科学文献出版社,2012.

责任编辑 虞晓骏

A Policy-based Study on Community School Development: A Case Study on Community Schools in Shanghai

WUZun-min,LIYan-chen/

EastChinaNormalUniversity

In recent years, due to the great attentions from the national and local governments and the vigorous promotion of the administrative department for education, especially the formulation and implementation of a series of community education policies, the development of community education in our country has obtained remarkable achievement. Focusing on the community education facilities-the development of community schools, from the perspective of policy-making, this empirical study is to carefully sort out and thoroughly analyze the policies, the formulation and implementation of those policies concerning community schools in the past years. The finding of the study will help promote the awareness and understanding the importance of community education policy formulation and its implementation, and further verify the scientific nature and effectiveness of the established policies, so as to drive forward the community education in other areas in China and the development of community schools.

community education; community schools; policies; safeguard; implementation

2016-10-20

10.13425/j.cnki.jjou.2017.02.008

吴遵民,华东师范大学教育学部教授、博士生导师,主要从事教育基本理论、教育政策学、终身教育与社区教育研究;李彦辰,华东师范大学教育学部硕士研究生,主要从事教育政策、终身教育、社区教育研究

上海市精神文明建设委员会办公室、上海东方社区学校服务指导中心委托课题“上海社区学校发展的政策研究”