基于Moodle平台的远程开放教育交互实证分析

缪 玲

基于Moodle平台的远程开放教育

交互实证分析

缪 玲

Moodle作为目前世界上最流行的课程管理系统 (CMS)之一,因其卓越的交互、共享、个性支持等功能,在远程教学中得到广泛应用。众所周知,网络教学交互的有效性在很大程度上影响着远程教学的质量。本研究选取了基于Moodle平台的某高校网络教学平台课程作为个案,通过Excel统计,分析课程论坛中学生交互的时间,借助探究社区模型及编码体系,运用内容分析法分析课程论坛中社会性存在、认知性存在和教学性存在三方面网上师生、生生的交互水平,运用Ucinet软件分析该课程论坛参与者组成关系网的网络密度。

Moodle;交互性;网络教学平台;实证分析

Moodle 作为目前世界上最流行的课程管理系统 (CMS)之一,在远程教学中具有强大的交互功能,能够更好地实现资源共享,提供个性化的界面等优势,得到国际广泛的认可和应用。

随着网络教学的不断深入,网络教学交互的有效性在很大程度上影响着远程教学的质量。张跃玲认为,在网络教学环境中,师生和生生之间只有通过有效的交互形式,才能减小教师、学生和计算机网络之间在时间和空间上的距离,从而达到有效教学。[1]马红亮等认为,从协助学习者思考内容以及同伴间意见交换的角度看,学习者彼此的互动显得格外重要。[2]

交互成为网络教学中教与学两者之间的桥梁和纽带,交互的有效性成为研究者共同关注的话题。为深入研究基于Moodle平台的交互情况,笔者选取某高校网络教学平台课程作为个案,探究基于Moodle平台的交互现状。某高校网络教学平台基于Moodle搭建,应用于教与学的实践近两年。

一、数据来源与研究方法

笔者选取某高校网络教学平台中2015年秋季开设的两门课。其中,课程1参与学习的人数共171人,课程2参与学习的人数为共46人。

本文通过后台及人工收集两门课程中的数据,采用定量研究与定性研究相结合的方法,借助探究式社区模型及编码体系,运用内容分析法分析两门课程的课程论坛中社会性存在、认知性存在和教学性存在三方面网上师生、生生的交互水平;运用Ucinet软件分析该课程论坛参与者组成关系网的网络密度;通过Excel统计,分析课程论坛中学生交互的时间以及课程学习资源访问情况。

二、数据统计与分析

1.课程论坛交互时间分析

课程1和课程2两门课程的教学周为2015年10月10日—2016年2月2日。

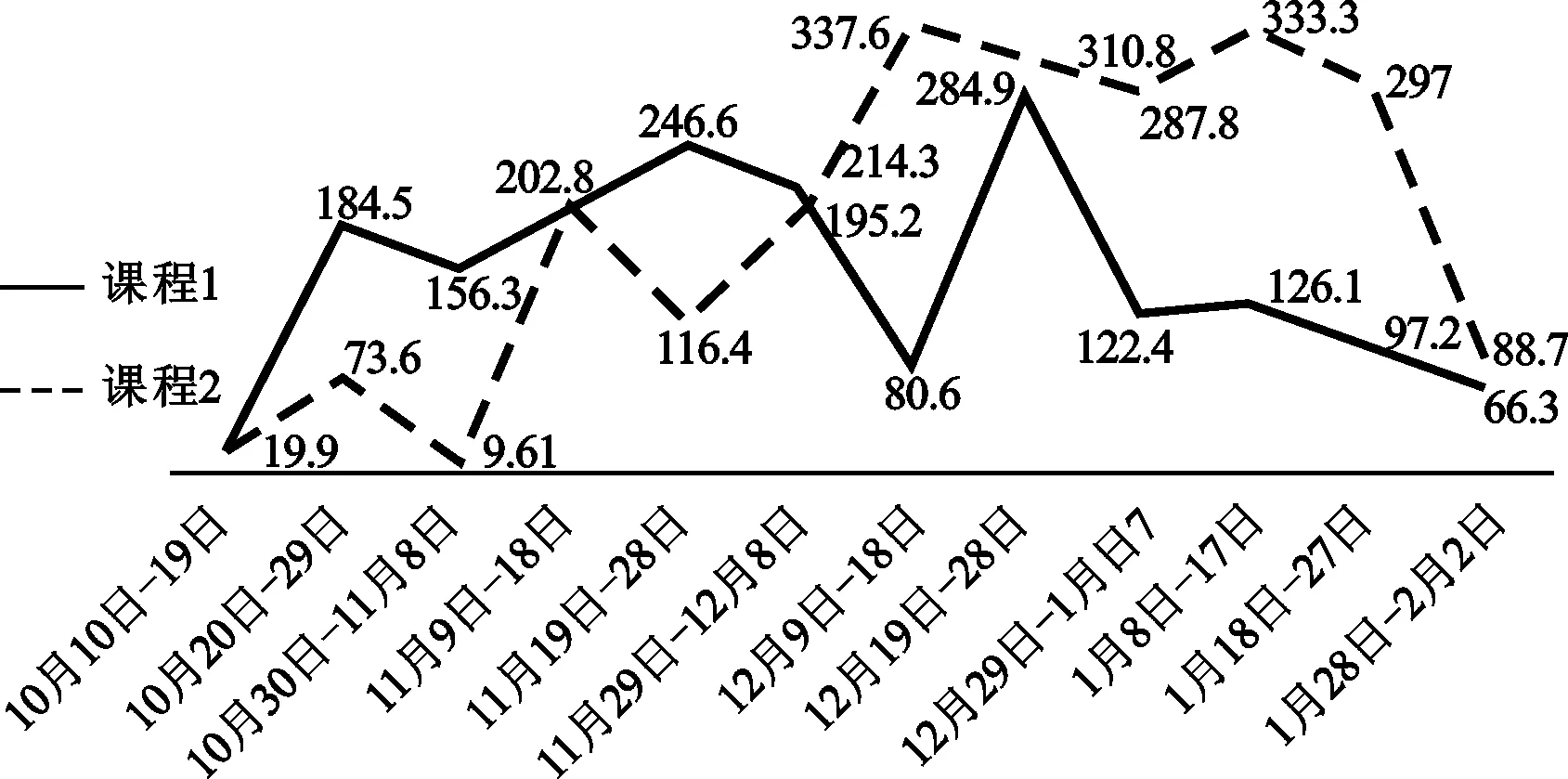

笔者以10天为1个阶段,对教学周内学生日平均浏览次数进行统计,结果如图1所示。

图1 用户浏览资源日平均频次

图1数据显示,从浏览频次上来说,两门课程用户浏览资源的趋势并不一致。课程1中,10月和11月用户表现出较高活跃度,日浏览频次均超过150;而12月和1月仅有12月9—18日时间段日平均浏览频次超过150,其余时间段均低于150。课程2中,10月和11月用户浏览频次均保持在250次以下,用户活跃度较低;而12月和1月用户浏览次数均超过250,用户表现活跃。从时间段上来说,各个阶段均有较多用户浏览资源,网络学习平台用户访问量较大。

同时,笔者还对课程论坛中学生发帖的具体时间进行统计,每两小时为一个阶段,统计结果如图2所示。

从图2中可以看出,课程1和课程2的共同点表现为00:00—8:00时间段中,课程论坛的发帖量非常少,符合大部分人的正常作息规律。但是,课程1中在10:00—12:00、14:00—16:00及20:00—22:00这3个时间段表现极大值,且发帖量超过60,其他时间段均低于60帖发帖量,表明上午、下午、晚上均有学习者积极参与课程论坛的讨论。课程2在14:00—22:00时间段内发帖量较大,均超过60,而其他时间段发帖量均少于40,表明学习者偏爱选择下午或者晚上参与课程讨论。

图2 用户发帖时间统计

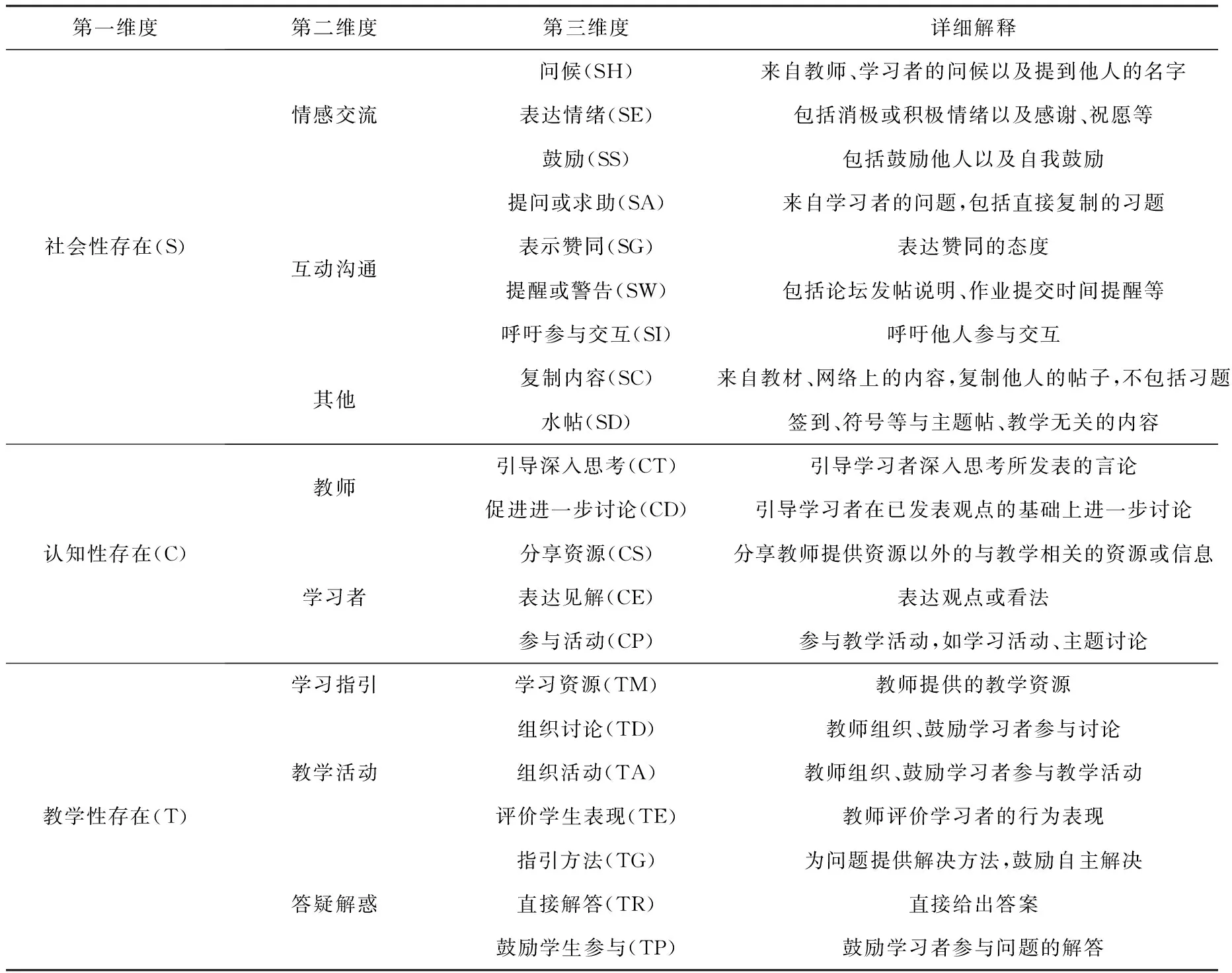

2.课程论坛内容分析

加里森(D·R·Garrison)和安德森(Terry Anderson)共同创建了网络学习社区概念模型,该模型将网络学习社区的要素凝练为社会性存在、认知性存在、教学性存在。[3]武丽志等以广州大学城9所高校全日制学生共同参与课程BBS讨论的帖子为研究对象,借助探究式社区模型及编码体系,运用内容分析法分析了社会性存在、认知性存在和教学性存在三方面网上师生、生生的交互水平。[4]莫冬敏等从某大学网络教育学院抽取3门课程作为研究对象,借助探究式社区模型及编码体系,从社会性存在、认知性存在和教学性存在三方面来考量其网上教学交互过程。[5]黄茜依据三种存在理论,设计课程论坛内容分析编码框架,对网络课程论坛的交互内容进行内容分析,总结交互现状。[6]探究式社区的概念模型已经成为指导网络教学实践和评估网络教学效果的重要工具。

表1 课程论坛内容分析编码框架

根据探究式社区的理论构架,社会性存在是参与者在学习社区中通过利用通信媒体在社交方面和情感方面表现“真实”自己的能力。认知性存在是学习社区中,主要通过基于文本通讯支持的持续性对话和反思来促进意义和理解的分析、构建与确认。教学性存在是指“为了实现富有个人意义和教育价值的学习成果而对认知过程和社交过程进行设计、促进和指导”,是评价在线教师角色行为的重要因素。在网络学习中,可以通过教学性存在有目的地将社会性存在和教学性存在有机整合,规划、促进和指导网络教育,提升学习效果。

基于探究式社区模型要素,笔者结合自身作为网络教学平台管理服务人员和远程教育辅导教师的经历,选取黄茜提出的“课程论坛内容分析编码框架”作为本研究内容分析的编码框架,如表1所示。

依据表1的课程论坛内容分析编码框架,对2015年10月10日—2016年2月2日“政治理论与公民修养概论”和“现代服务学概论”两门课程的课程论坛所产生的交互内容进行编码分析,结果如下:

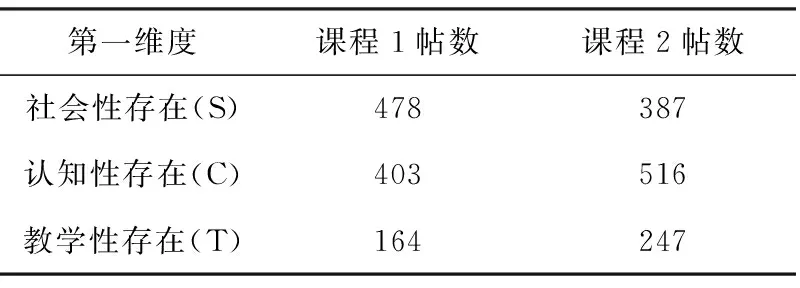

(1)总体情况

在课程1中的课程论坛里,2015年秋季学期师生共发帖727条,课程2中的课程论坛里2015年秋季学期师生共发帖832条。按照内容分析编码框架,笔者将帖子进行归类。当一个帖子体现2种或3种交互类型时,做重复计数处理,统计结果如表2、表3所示。

通过表中数据可见:课程1的社会性存在交互帖数有478,占总交互单元的45.7%;认知性存在交互帖数有403,占总交互单元的38.6%;教学性存在交互帖数有164,占总交互单元的15.7%。课程2的社会性存在交互帖数有387,占总交互单元的33.6%;认知性存在交互帖数有516,占总交互单元的44.9%;教学性存在交互帖数有247,占总交互单元的21.5%。两门课程中,社会性存在和认知性存在交互单元所占比例较大,而教学性存在单元所占比例较小。

表2 课程论坛用户交互内容编码数据表(第一维度)

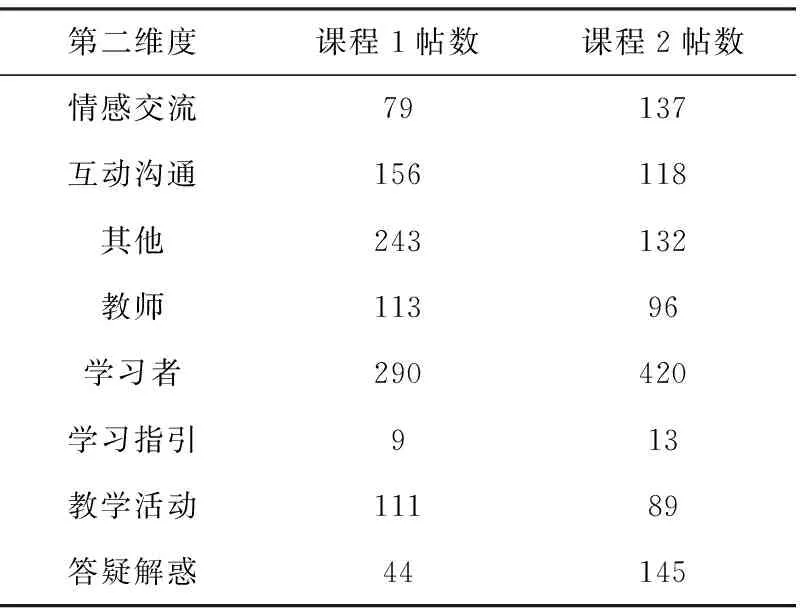

表3 课程论坛用户交互内容编码数据表(第二维度)

同时,通过统计,课程论坛内容分析编码框架中第三维度的数据如表4—表6所示。

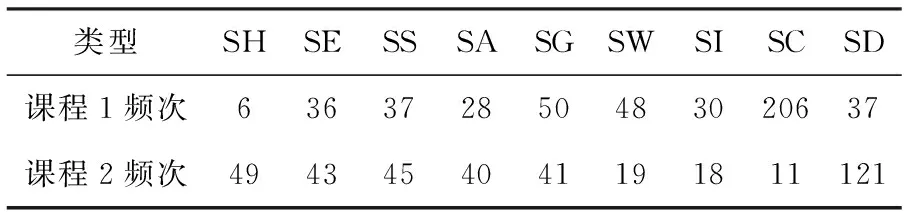

表4 课程论坛用户交互内容编码数据表(社会性存在)

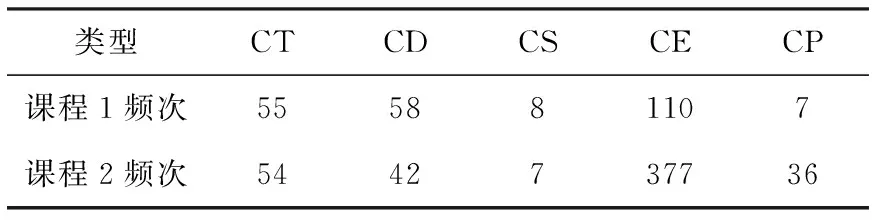

表5 课程论坛用户交互内容编码数据表(认知性存在)

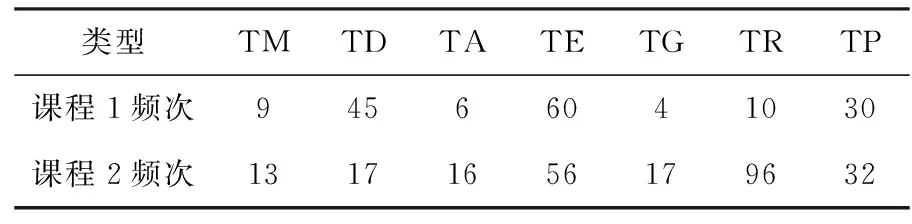

表6 课程论坛用户交互内容编码数据表(教学性存在)

(2)社会性存在分析

根据 “课程论坛用户交互内容编码数据表”中的数据可知,社会性存在的各维度中表现出差异性。

第一,二级维度中情感交流、互动沟通、其他3项指标在课程1和课程2的总帖数分别为216、274、375,占25.0%、31.7%、43.3%。由此可见:一方面课程中“其他”维度所占比例最大,用户主要通过复制来自教材、网络上的内容或者签到、发表与主题帖、教学无关的内容来参与课程的讨论,缺乏对讨论问题的深入思考和社会交往的意义;另一方面,“情感交流”维度所占比例最小,表明用户在网络教学中缺乏情感的交流,教师和学生、学生和学生之间存在陌生感。

第二,课程1和课程2在社会性存在的各维度中存在差异性。“情感交流”的三级维度下,课程1中问候、表达情绪、鼓励的交互帖数分别为6、36、37,而课程2三个维度的交互帖数分别为49、43、45。在课程1中的教师和学生、学生和学生之间的交流最为突出的是极少提及他人的名字,用户之间较为生疏;而课程2中交互单元相对均衡,可见用户从多维度进行了情感交流。

“互动沟通”的三级维度中,课程1提问或求助、表示赞同、提醒或警告、呼吁参与交互的交互帖数分别为28、50、48、30,课程2中这4个维度的交互帖数分别为40、41、19、18。可见,课程1中用户较少求助提问及呼吁其他用户参与交互,而更多的通过赞同、提醒、警告来进行互动沟通;但课程2中用户互动沟通的方式集中在提问求助和表示赞同方面,而较少对用户进行提醒或警告,更少鼓励其他用户参与交互。“其他”的三级维度下,课程1中用户喜欢复制来自教材、网络上的内容或者他人的帖子,而课程2用户偏向于发表与主题帖或教学内容无关的内容或者水帖。

(3)认知性存在分析

认知性存在从教师和学习者两个维度进行分析。首先,从课程1和课程2的总帖数进行对比,教师帖为209(其中,课程1和课程2的帖数分别为113、96),学习者帖为710(其中,课程1和课程2的帖数分别为290、420)。可见,学习者帖数远多于教师帖数。在案例课程中,师生比小,课程辅导教师需要同时引导、帮助多位学生参与课程讨论,学生所发帖数多于教师应当属于正常现象。在远程教学过程中,教师应该尽可能引导鼓励学生参与讨论,在相互讨论过程中达到知识的建构。

其次,立足于“教师”的三级维度,我们发现“引导深入思考”和“促进进一步讨论”的帖数在课程1和课程2中相差不大,相对均衡。课程1中“引导深入思考”和“促进进一步讨论”的帖数分别为55和58,课程2中二者的帖数分别为54、42。可见,尽管课程属性和课程辅导教师不同,但在远程教学过程中,教师们采用了相似的方法帮助学习者构建知识,即注重引导学习者深入思考的同时,也鼓励其他学习者在已发表的观点上进一步讨论,并没有显著的“厚此薄彼现象”。

再者,立足于“学习者”三级维度,我们发现两大共同点:一是“分享资源”“表达见解”“参与活动”的帖数在课程1和课程2所占的比例都存在较大差异。课程1中“分享资源”“表达见解”“参与活动”交互帖数分别为8、110、7,占总帖数的比例分别为6.4%、88%、5.6%;课程2中三者交互帖数分别为7、377、36,所占总帖数的比例分别为1.7%、89.7%、8.6%。数据表明,学习者在进行认知时,并不是均衡地使用各种方法,而是有所偏爱。二是“表达见解”的帖数在课程1和课程2所占的比例都是最大的,而“分享资源”和“参与活动”的比例都是较小的,可见学习者偏爱根据教师提出的问题或讨论专题,直接给出自己的答案,发表自己的观点,而不太会通过资源分享等其他方式表明自己对知识的认知。

(4)教学性存在分析

教学性存在主要是分析评价教师角色发帖的内容。二级维度中,“学习指引”“教学活动”“答疑解惑”在课程1中的发帖数分别为9、111、44,课程2中的发帖数分别为13、89、145。两者相同之处表现在教师较少在课程论坛中提供教学资源。这可能与教师已通过网页等形式上传教学资源于网络教学平台中有关。两者不同之处表现为课程1教师更多地组织教学活动,而课程2教师更多地在进行答疑解惑。

在“教学活动”的三级维度中,“组织讨论”“组织活动”“评价学生的表现”的交互帖数在课程1和课程2都表现出明显的差异性。一方面,三者在课程1的交互帖数分别为45、6、60,在课程2中的交互帖数分别为17、16、56。可见,三者在两门案例课程中的交互帖数都不均衡,相差较大,表明教师在进行网上教学时,并不是均衡使用此三种方法。另一方面,课程1中“组织讨论”“评价学生的表现”的帖数较多,而“组织活动”帖数明显较低,可见其教师主要通过鼓励学习者参与讨论和评价学生行为表现这两种方法来进行教学活动;而课程2中“评价学生行为”的帖数最多,而“组织讨论”“组织活动”的帖数较少,表明其教师着力在评价学生的行为,其他关注较少。可见教师在组织教学活动中表现出不同的教学风格。

在“答疑解惑”的三级维度中,“指引方法”“直接解答”“鼓励学生”的交互帖数在课程1和课程2同样都表现出明显的差异性。课程1中三者的交互帖数分别为4、10、30,在课程2中三者的交互帖数分别为17、96、32。一是说明在进行答疑解惑时,课程1和课程2的教师都不是均衡地使用“指引方法”“直接解答”“鼓励学生”三种方法。二是课程1中教师注重鼓励学习者参与问题的解答,这与“教学活动”的三级维度下,课程1教师偏爱使用“鼓励学习者参与讨论”和“评价学生行为”这一方法具备相似的教学方法;而课程2中的教师则更多地直接给出问题的答案或者表达自己的看法。

总的来说,不同课程的教师在进行远程教学时,不管是组织活动还是答疑解惑,都有自己的教学风格,各有特色。

3.课程论坛社会网络分析

“社会网络”是指社会行动者及他们之间关系的集合,这一个概念强调每个行动者都与其他行动者有着或多或少的关系这一事实。[7]社会网络分析方法是由社会学家根据数学方法、图论等发展起来的定量分析方法。我们可以通过描述行动者间的关系模型,分析这些模型所蕴含的结构以及它们对行动者和整个群体的影响。为研究网络教学平台中用户之间的关系,本研究对两门课程的课程论坛中用户发帖之间的呼应关系进行数据统计。本研究在统计数据时,只统计具有明确指向性的帖子,类似主题帖没有明确的指向性(呼应对象)、师生部分跟帖面向论坛中所有成员,都不作统计。

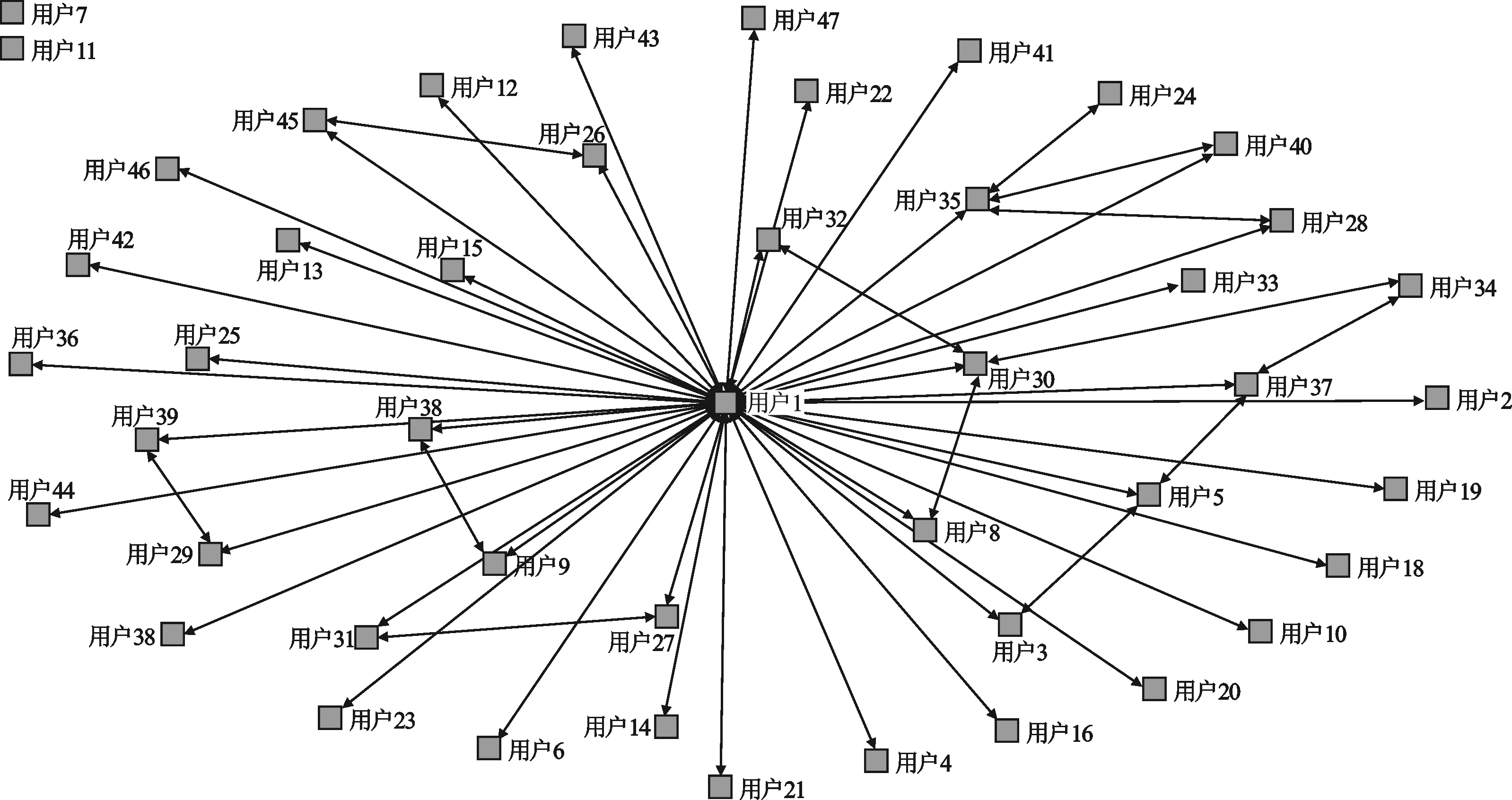

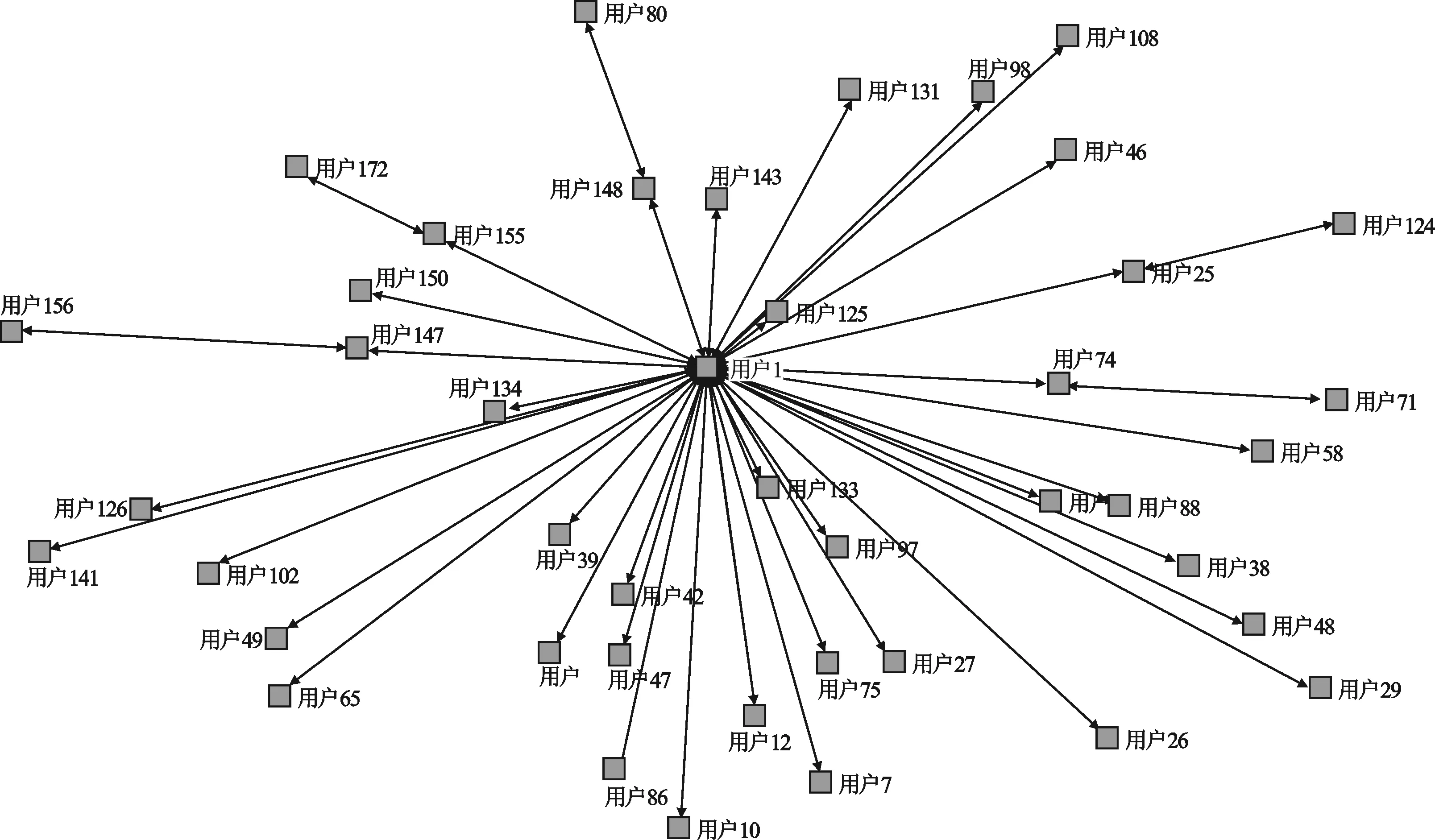

笔者对Moodle网络教学平台上两门课程的师生交互的关系数据进行统计,列出关系矩阵。根据得到的两个交互关系邻接矩阵,笔者使用Ucinet中的可视化工具NetDraw软件绘制出Moodle平台学生交互关系的社群图,如图3、4所示。

课程1课程论坛共有172个用户,也就是共有172个节点,但是仅建立了111个连接,其中用户2、用户3等62位用户是孤立者,即在平台上没有参与问题的讨论,这说明论坛交互性有待提高。其中,用户1(教师)是课程论坛的核心人物,他与大多数成员发生交互,这意味着教师在讨论平台上的位置和角色非常重要,发挥了很好的主导作用。但是,学生与学生之间没有任何交互。

课程2课程论坛共有47个用户,共建立了92个连接,仅有用户7、用户11是孤立者,没有参与问题的讨论。其中同课程1,用户1(教师)是课程论坛的核心人物;与此同时,还有其他用户之间也发生了少量交互,可以说课程2的社会网络优于课程1的社会网络。

图3 课程1课程论坛社群图

图4 课程2课程论坛社群图

网络的密度是社会网络分析方法中经常用到的一个重要指标,反映的是互动网络中所有成员之间联系的紧密程度。[8]密度值越大则表明这个网络成员之间的关系越密切。Mayhew & Levinger (1976) 利用随机选择模型分析指出,在实际的网络图中能发现的最大密度值是0.5。[9]对于本研究,笔者在Ucinet 6.0中,计算论坛中网络密度,课程1的密度为0.003 8,课程2的密度为0.042 6。相对于社会网络中能发现的最大密度值0.5而言,两个课程的社会网络密度值极小,说明该论坛成员之间的联系极其松散,但这一指标也表明,课程2社会网络优于课程1社会网络。

三、结论

本研究基于Moodle网络教学平台,对其交互性进行相应的实证研究,通过统计分析用户交互的时间、交互的内容及社会网络关系,得出以下结论:一是,不同的课程,学习者浏览课程资源的时间不同。二是,从交互内容方面来说,学习者通过大量的水帖和复制内容来进行社会性交互,通过表述自身对课程主题的观点和看法来进行认知性交互。三是,教师根据课程性质和自身情况,综合运用多种方式方法进行教学,表现出各自特色。本研究认为有必要从以下几方面提升Moodle网络教学平台的有效交互,从而提高教学质量。

1.关注学习者特点,适时开展网上教学活动

实证研究表明,学习者选择不同的时间参与不同课程的课程论坛讨论,以致不同的课程论坛发帖量在相同的时间段上表现出差异性。课程责任教师应该及时关注学习者特点,找出课程活动中学习者参与的高峰时间段,并选择相应的时间段开展网上教学活动,一方面方便更多学习者参与,另一方面教师能够及时解决学习者问题,整体上活跃网上交互氛围,提高交互的质量。

2.减少无意义发帖,增强课程情感交流

实证研究表明,学习者主要通过发布无意义的主题帖进行社会性交互,“情感交流”“互动沟通”明显不足。教师有必要针对这一普遍现象,采取合理的策略,引导学习者彼此之间的认识、沟通。比如,设计活动让学习者自我介绍,上传照片,组成学习小组,以地域为单位介绍地域特色等,让地理位置相对分离的学习者熟络起来,有班级认同感,让整个课程论坛具有情感和人情味。

3.增强学习者分享意愿,构建自身知识体系

实证研究表明,学习者主要通过直接回答问题、表达自身对问题的见解和观点来进行认知性交互,而较少分享与内容相关的资源。教师应该从自身出发,鼓励学习者分享与课程相关的社会热点、研究动态等,比如优质课程资源的网站分享、自身制作的优质课件等的分享,一方面让学习者在分享的同时内化自身的知识,另一方面让学习者从他人提供的资源中丰富知识,同时也让整个课程更立体,从而帮助学习者构建自身知识体系。

4.综合运用教学方法,突显课程特色

教师在进行网上教学时,应该根据课程特色,从学习者角度出发,运用“指引方法”“直接解答”“鼓励学生”等方法帮助学习者学习。特别是针对成人学习者,非常有必要“指引方法”,为学习者的问题提供较为明晰的解决方法,“授之以鱼不如授之以渔”,鼓励他们自主解决学习中遇到的问题。

[1] 张跃玲.网络教学交互模式研究[D].西安:西北大学,2011.

[2] 傅钢善,马红亮.网络远程教育[M].北京:科学出版社,2007:192-220.

[3] D.R.Garrison,Terry Anderson.虚拟学习社区中提高教学性存在的实践指导原则[J].现代远程教育研究,2008(5):38-42.

[4] 武丽志,缪玲.多校学生共同参与课程BBS讨论的交互分析[J].中国远程教育,2013(9):56-61.

[5] 莫冬敏,杨素娟.网络教育课程论坛教学现状的个案研究[J].广州广播电视大学学报,2011(4):36-42,109.

[6] 黄茜.促进课程论坛交互策略的研究——基于三种存在理论[J].远程教育杂志,2015(5):97-106.

[7] 刘军.整体网络分析讲义:UCINET软件实用指南[M].上海:上海格致出版社,2000:1-2.

[8] 雷静.基于社会网络的虚拟社区知识共享研究[D].上海:东华大学,2012.

[9] 冯锐,谢英香.博联社摄影社群的社会网络分析[J].中国电化教育,2009(9):200-203.

责任编辑 冯丽樱

An Empirical Analysis of the Interaction with Open and Distance Education Based on Moodle

MiaoLing/

TheOpenUniversityofGuangdong

As one of the most popular course management system (CMS) in the world,Moodle is widely used in the distance education owing to its functions of brilliant interaction,resource sharing and personalized support.It is well-known that the effectiveness of online teaching interaction plays an important role in the quality of distance education.Taking a Moodle-based online teaching platform of a university as an example,this study analyzes the time of students' interaction in course forum through excel statistics,and the interactive level of teacher-student and student-student in the social presence,cognitive presence and teaching presence by exploring the community model and the encoding system.It also examines the density of participants' network by using Ucinet.

Moodle;interaction;web-based teaching platform;empirical analysis

2016-08-03

10.13425/j.cnki.jjou.2017.02.006

缪玲,广东开放大学教师,理学硕士,主要从事现代远程教育、开放教育、教育技术研究(linglingipod07@126.com)