永明声律新论

——声律与诗性内容表现的关系

徐 艳

(复旦大学古籍研究所,上海200433)

永明声律新论

——声律与诗性内容表现的关系

徐 艳

(复旦大学古籍研究所,上海200433)

声律并非只有形式意义,它在内容表现上也有重要作用。永明诗歌的历史事实表明,永明声律有效地影响了诗歌各层面的结构关系,突出了结构的对照性、跳跃性。新的诗歌结构配合了诗歌内容的重大变革,即由以叙事、说理为中心的散文化抒情方式,发展为内在心绪为中心的更加诗性的抒情方式。这一内容革新在中国诗歌史上具有划时代意义,它标志着诗歌本体的进一步成熟,并由此而与散文有了更清晰的文体划分。可以说,永明声律是永明诗歌内容革新的重要支持;同理,近体诗格律是近体诗之诗性内容表现的重要支持。声律的这种作用不仅体现在诗歌,也不同程度地渗透到辞赋和骈文。

永明声律;结构;诗性内容

声律是中国文学研究中的一个重要论题,相关研究已有很多优秀成果。但长期以来,人们忽视了声律对于内容表现的积极意义,过多强调了声律对于内容表现的消极作用。这显然是声律认识中的一大缺陷。

这一认识缺陷根源于长期的研究传统。一方面,人们多将声律意义局限于形式层面。朱光潜认为,声律兴起的原因是让不歌而诵的诗歌“含有若干形式化的音乐的节奏音调”;[1]200郭绍虞更明确指出:“可以肯定声律说在当时是形式主义的理论。这就因为他们只在形式上讨论,没有顾到内容。”[2]另一方面,在善论声情的明代人眼里①对声情的关注很早就有,春秋时季札观乐就是典型例子,但声情研究在明代才较系统、细致。,声律又因其规则化特征,成为声情表现之阻碍。明人对声情的讨论多以唐诗为典范,关注唐诗以声律为基础又归于自然、个性的音响特征。如胡应麟《诗薮》内编云:“律诗全在音节,格调风神尽具音节中。”(卷五《近体中·七言》)这里的“音节”,当然不是指规则声律,而是以声律为基础形成的个性、自然的音响,所以能传达出“格调风神”。在唐诗“音节”之“格调风神”的映衬下,作为其先声的齐梁声律受到轻视。许学夷就认为,“至玄晖、休文,则风气始衰,其习渐卑,故其声渐入律,语渐绮靡,而古声渐亡矣。”(《诗源辩体》卷八)“至梁简文及庾肩吾之属,则风气益衰,其习愈卑,故其声尽入律(句虽入律,而体犹未成),语尽绮靡,而古声尽亡矣。”(卷九)许学夷之所以轻视齐梁声律,就因其规矩渐成而未臻自然。齐梁“亡”的不仅是“古声”,还有“古声”的重要特征“本乎情兴”(卷三)。可见只有自然、个性的音节才有助声情,而规则声律则有损声情。

这两方面的研究各有侧重,但都否定了声律对内容表现的积极意义。由于对声律意义的这种理解,人们时常有坚守或放弃声律的犹豫,而在诗歌创作发生迅猛变化的现代时期,人们更是对声律及相关格式充满质疑。戴望舒《论诗零札》说:“韵和整齐的字句会妨碍诗情,或使诗情变为畸形的。”1935年,戴望舒还劝林庚不写格律诗,然而具有讽刺意味的是,就在一年之后,戴望舒自己写出了有韵而整齐的《小曲》。[3]诗人唾弃格律之后,又重拾格律,新诗中甚而出现了新格律的创作潮流。这恰恰说明,格律具有顽强的生命力,诗歌是离不开格律的,而声律当然是格律中最重要的成分。

声律之齐整固然有其束缚性,但诗人为何终究离不开声律?这成了长期困扰诗界的一个大问题。笔者以为,要回答这个问题,就必须抛开研究传统带给后人的束缚,重新认识声律的意义。

如上所言,使不歌而诵的诗更富乐感,这确实是声律兴起的主要原因。但不歌而诵之诗为何一定需要乐感?朱光潜认为,其原因在于“音乐是诗的生命”,“如果没有新方法来使诗的文字本身上见出若干音乐,那就不免失其为诗了”。[1]203这样的回答不免有些含混。诗歌与音乐有不同的本体特征。诗歌虽然需要建立乐感,但它所建立的乐感必然是属于诗歌的乐感,而不再只是单纯的音乐的乐感。这就决定了这种乐感需要为诗歌内容表现服务,而不仅仅以形成类似音乐的声音旋律为最终目的,这样才能在诗歌本体范畴内获得真正的价值。如果声律的价值只是为建立声音层面的节奏服务,以维持其来源于音乐的传统,那么,在诗歌本体充分发展以后,这种依附于音乐的声律就确实应该抛弃。

但事实上,中国文学中的声律从来都与内容表现紧密相关。个性、自然的音响固然可以助成创造性的内容表现;与之相比,规则声律则在更加基础的层面、更加广泛的范围内影响着诗歌的内容特征。如果说前者凝聚着个体诗人的创造,那么,后者则凝聚着一个时代诗人的共同进步,体现着诗史变化的跳跃,对于文学史而言,其意义更加重大,重新认识规则声律兴起的源头——永明声律形成的历史过程就显得尤为必要。

笔者以为,永明声律的兴起并非单纯声音层面的创新,也是以声律为导引的作品内容层面的创新。就诗歌而言,永明声律有效地影响了诗歌各层面的结构关系,它建基于句式之骈偶,是骈偶成熟后的产物,但与骈偶之句间呼应不同,它突出了多层面语法成分关系的跳跃性、对照性。这种新的诗歌结构有效地配合了永明时期诗歌内容的重大变革,即远离以叙事、说理为中心的散文化抒情,进入以内在心绪为中心的丰富、抽象之诗性内容表现。这一内容革新在中国诗歌发展史上具有划时代的意义。它意味着诗歌本体的成熟,诗歌由此而与散文有了更清晰的划分,诗歌被定位为跳跃、抽象的个体情感表现,而不再以相对客观的事件或哲理为主要抒情内容。可以说,永明声律是永明诗歌内容革新的重要支持;同理,其后的近体诗格律,同样是近体诗之诗性内容表现的重要支持。正因声律已经与诗性内容表现密切相关,而不仅仅是外在声音层面的装饰,所以,声律所形成的“音乐”才成了“诗的生命”,以至于后世人们虽厌弃声律之拘谨,却终究无法离开声律。声律的这种作用不仅体现在当时的诗歌,也不同程度地渗透到辞赋、骈文。

一、魏晋四人诗句之声律对内容的影响

沈约倡导声律,一向将内容表现置于重要位置,但因人们更多关注于声律规则究竟是什么,较大程度地忽略了这一点。在《宋书·谢灵运传论》中,沈约不仅提出了声律论的主要主张:“欲使宫羽相变,低昂互节,若前有浮声,则后须切响。一简之内,音韵尽殊;两句之中,轻重悉异”,而且指出魏晋四人诗句是这一主张形成的历史基础:

至于先士茂制,讽高历赏。子建“函京”之作,仲宣“灞岸”之篇,子荆“零雨”之章,正长“朔风”之句,并直举胸情,非傍诗史。正以音律调韵,取高前式。

在这里,沈约标举曹植、王粲、孙楚、王赞四人诗句,说明它们与自己声律主张的一致之处在于:“并直举胸情,非傍诗史。正以音律调韵,取高前式。”是高于前人作品的音律特征,使得此四人诗句表达了高于前代诗史的生动真切的情感;以此类诗句为历史基础的沈约声律论,当然同样是为达到生动真切的情感表现目的。这正明确表达了沈约声律论以情感表现为核心旨意的事实。在《宋书·谢灵运传论》对文学发展的整体认识中,情感处于重要位置,如言先民“志动于中,则歌咏外发”,屈贾以后“情志愈广”,张衡“文以情变,绝唱高踪”,建安则“以情纬文,以文被质”。沈约提出声律主张而以“直举胸情”为中心,也是以这样的文学史识为基础的。沈约对声律与情感关系的认识,还可举其《答甄公论》,其中以春夏秋冬四季拟平上去入四声之象,就是对四声情感倾向的揭示:“春为阳中,德泽不偏,即平声之象;夏草木茂盛,炎炽如火,即上声之象;秋霜凝木落,去根离本,即去声之象;冬天地闭藏,万物尽收,即入声之象。”《文镜秘府论·文笔十病得失》:“然声之不等,义各随焉。平声者哀而安,上声者厉而举,去声者清而远,入声者直而促。”这里四声与情感关系的描述,即本于沈约。①王利器《文镜秘府论校注》:“此为诠释四声最早之文……寻《元和新声韵谱》云:‘平声者哀而安,上声者厉而举,去声者清而远,入声者直而促。’亦当本此。然其序云:‘本于沈约。’则此之诠释四声者,实又肇端于沈约也。”(《文镜秘府论校注》,中国社会科学出版社1983年版,第470页)后代学者对诗歌声情的揭示多本于此类看法,但遗憾的是,其开创者沈约及其声律论对声情的重视常被忽视。

为充分理解沈约所说“直举胸情,非傍诗史”是如何在声律助益下达到的,我们需要对他列举的魏晋四人诗句作一具体分析。与之相关,有两个颇有争议的问题:一是沈约声律论具体指什么?二是魏晋四人诗句在怎样的程度上与沈约声律论接近?现参考前贤研究,明确笔者意见如下。

曾有学者对沈约是否提出“八病”表示怀疑①如纪昀《沈氏四声考》:“齐梁诸史,休文但言四声五音,不言八病,言八病自唐人始。”刘跃进《四声八病二题》中有“八病四问”,认为“八病之说,恐非沈约创始”。(刘跃进《门阀士族与永明文学》,生活·读书·新知三联书店1996年版,第362页),但若相信《文镜秘府论》援引材料的可靠性,那么,《西卷·文二十八种病》所引刘善经《四声指归》中列举了“沈氏”言论,就是沈约所言病犯,其中至少提出了六种病犯,这应该是沈约声律论的具体内容。“第一平头”:“沈氏云:第一、第二字不宜与第六、第七字同声。”这里沈约将五言诗句的前两字看作一组,只是在第一字与第六字、第二字与第七字皆同声的情况下,才是犯了沈约所说的平头病;只要有一处没有同声,当不算犯病②沈约并未如初唐时分别强调第一字与第六字同声(水浑病),第二字与第七字同声(火灭病)。我赞同中泽希男《〈文镜秘府论〉札记续记》的说法:“沈约平头说的原意,在《文笔式》说时已不太清楚,到元兢说诗,沈约的原意就完全失去了,其内容也有显著不同。……据此,沈约说中不成为病的,……自然都要成为病。”后代平头要求更严。(见卢盛江《文镜秘府论汇校汇考》引,中华书局2006年版,第2册,第922页)。“第二上尾”:“沈氏亦云:上尾者,文章之尤疾。自开辟迄今,多慎不免,悲夫。”结合引文前后文可知,沈约对上尾的理解和后人基本一致,是指五言诗上下句之第五字、第十字不得同声。“第三蜂腰”:“沈氏云:五言之中,分为两句,上二下三。凡至句末,并须要煞。”即五言诗句中第二字和第五字的声调很重要。联系刘善经的解释,可知是指第二字和第五字不得同声。“第四鹤膝”:“沈氏云:人或谓鹤膝为蜂腰,蜂腰为鹤膝。疑未辩。”可知沈约对当时的不同说法持存疑态度,这种不同主要针对引文前文所说的“王斌五字制鹤膝,十五字制蜂腰”,而沈约的意见当为“十五字制鹤膝,五字制蜂腰”,其中蜂腰所指如上文,鹤膝则指五言诗第五字不得与第十五字同声。“第七傍纽”:沈约以隔字双声为小纽:“凡安双声唯不得隔字,……两字一处,于理即通,不在病限。沈氏谓此为小纽。”即八病中的傍纽。沈约又说到大纽:“刘滔以双声亦为正纽。其傍纽者,……沈氏亦云以此条谓之大纽。”刘滔的傍纽就是沈约的大纽,结合上下文,沈约大纽当指“不但不得用一纽四声各字,而且不得用同韵的他纽四声各字”③见罗根泽《中国文学批评史》。关于沈约大纽所指,诸家意见不同。我以为此说最合理。刘滔的傍纽就是沈约的大纽,刘滔的傍纽指:“若五字中已有‘任’字,其四字不得复用‘锦’、‘禁’、‘急’、‘饮’、‘荫’、‘邑’等字,以其一纽之中,有‘金’、‘音’等字,与‘任’同韵故也。如王彪之《登冶城楼》诗云:‘俯观陋室,宇宙六合,譬如四壁。’即‘譬’与‘壁’是也。”罗书云:“沈氏之意,盖以‘任’属‘侵’韵,‘锦’、‘禁’、‘急’之平声为‘金’,亦属‘侵’韵,‘侵’、‘饮’、‘邑’之平声为‘音’,亦属‘侵’韵,所以不能用,真是严酷极了。”(罗著《中国文学批评史》,人文书店1934年版,第193页)罗先生未解释后面的诗例,即“譬”与“壁”的声韵关系,笔者补充如下:“譬”为内转第四开,一纽之中,另有平“”(《玉篇》音“披”,支韵)上“諀”(纸韵)。“壁”为外转第三十五开,一纽之中,另有上“鞞”(支韵)去“跰”(先韵),因为“”与“鞞”同韵,所以,用了“譬”就不能再用“壁”了。这与前举“任”等字不能同用是一个道理。中泽希男《文镜秘府论札记续记》认为“‘即譬与壁是也’是误记”,他的《文镜秘府论校勘记》又推断“此诗可能是‘室’(质韵)与‘壁’(锡韵)押韵”(见《文镜秘府论汇校汇考》,第1038页);卢盛江《文镜秘府论研究》认为“‘譬’与‘壁’之所以犯病,只是因为二字的韵母都是‘i’,而且二字既不同声纽,也不同声调”(人民文学出版社2013年版,第431-432页),都是不妥当的。。这就不同于一般的正纽所指,即一句中不得用一纽四声各字,而是更为严格。

联系沈约等永明诗人的五言诗创作,可以将这六种病犯分为三类:一类是在创作中被有意执行,其严格程度明显超过前代人,主要是上尾、蜂腰。对永明前后诗歌声律情况的统计现已有丰富成果,颇为精到。兹举卢盛江《文镜秘府论研究》和宋晨清、张洪明《永明诗律研究》为例。两书统计结果一致显示,永明诗人与前代诗人不同,在创作中有意规避蜂腰、上尾①卢书以沈约、王融、谢朓的四句、六句、八句、十句、十二句五言诗为调查对象,与永明前曹植、陆机、谢灵运、鲍照的全部五言诗比较。上尾率永明前22.3%,永明1.5%,变化极大。蜂腰率永明前25.8%,永明17.3%,也有显著变化。数据见《文镜秘府论研究》附表。宋书的统计对象为永明时沈约、王融、谢朓的所有五言诗。永明前的统计对象为《古诗十九首》、曹植所有五言诗、谢灵运所有五言诗。该书以语音软件的量化分析为基础,通过卡方检验,证明永明诗人五言诗句中第二、五字声调不同(当第五字为上、去、入时),第五、十字声调不同,较之永明前诗人五言诗句,其比例都显著为高。见第四章表37,宋晨清、张洪明《永明诗律研究》,南开大学出版社2015年版,第125页。。一类是在永明诗人创作中有意执行程度不显著,且有程度差异,但在以后的梁代、初唐被更多执行,主要是平头、鹤膝。宋书统计仅涉病犯中之上尾、蜂腰,卢书的统计证明了这一点②据卢书统计,永明诗人平头率与以往诗作相当,都在10%上下。这样的比率接近随机安排,永明前后诗人作品中的平声字大多接近1/2,上、去、入约各占1/6(参见宋晨清、张洪明《永明诗律研究》,第79页。照这样的比例计算四字两两同声的随机比率,当为1/9)。若据卢书对各时代代表诗人的合计平头率,还是可以看到从梁代开始有明显减少的倾向:魏晋宋4人10.8%,永明3人12.7%,梁4人7.3%,陈2人1.0%,北朝6人3.2%,初唐10人1.1%。至于鹤膝率,据卢书,沈约(22.1%)、王融(35.2%)低于永明前,但谢朓(49.5%)则高于永明前。按时代看,也是可以看到从梁代开始有明显减少的倾向:魏晋宋4人43.3%,永明3人34.9%,梁4人17.6%,陈2人14%,北朝6人16.4%,初唐10人14%。。前两类病犯都关乎声调,另一类病犯关乎韵纽,即沈约说的小纽、大纽。这一类病犯在实践中没有什么意义。大纽过于严格,在以后的八病中并没有这样的病犯。小纽也就是八病中的傍纽,犯病率一直较高,很难说存在有意避忌③卢书计数了傍纽所涉字数与总句数的比例,魏晋宋四人63.7%,永明3人47.9%,梁4人43.4%,陈2人60.2%,北朝6人59%,初唐10人54.4%。。

总体而言,《文镜秘府论》所载沈约六种病犯论,若与创作结合来看,前四类声调病犯论更有实践性。该四病在创作中的实现又有循序渐进的历程。上尾、蜂腰二论在永明诗作中就有显著实现,尤以上尾论执行最为严格。平头、鹤膝二论整体上在永明时期没有显著实现,其中鹤膝在永明个别诗人如沈约诗作中有显著实现,并在梁代、初唐有整体上的显著实现。声律的实现范围由句间向联间拓展,这样的循序渐进也是很自然的。平头率在永明诗作整体中接近随机比率,只是随机比率也不高(1/9),很难说永明诗人不在意平头论,只是梁代以后它得到更充分的实现。

可以说,上引沈约《宋书·谢灵运传论》说到的“一简之内”、“两句之中”的低昂、轻重变化,也应该主要指四声变化,在创作上就是回避这四种声调病犯。可与之印证的是,萧子显《南齐书·陆厥传》这样描述“永明体”:“(沈)约等文皆用宫商,以平、上、去、入为四声,以此制韵,不可增减,世呼为‘永明体’。”突出了四种声调在“永明体”文章中的作用。李延寿《南史·陆厥传》又这样描述“永明体”:“约等文皆用宫商,将平、上、去、入四声,以此制韵。有平头、上尾、蜂腰、鹤膝。五字之中音韵悉异,两句之内角徵不同。不可增减,世呼为‘永明体’。”《南史》以《南齐书》中有关论述为基础,在突出四种声调在“永明体”中重要作用的同时,进一步指出四种声调病犯在“永明体”中的重要意义。这与姚思廉《梁书·庾肩吾传》中的记载也一致:“齐永明中,文士王融、谢朓、沈约文章始用四声,以为新变。”揭示了四声组织为永明新变之核心。

把握了沈约声律论的主要内容及其在创作中的实施情况,可以再看《谢灵运传论》引用的魏晋四人诗句在怎样的程度上与之接近。沈约对魏晋四人诗的援引方式,主要举其诗句而非全篇,末句“正长‘朔风’之句”最为明确,他句与之互文,都以关键词简称对应诗句。所以,沈约说的“音律调韵,取高前式”主要是指文中提到的4联诗句。在一联诗句中可以涉及的声调病犯只有三种:蜂腰、平头、上尾。我们看到,这4联诗句全无平头、上尾之病,只有一处犯了蜂腰,与上文说到的沈约等创作中体现的声调规则基本吻合,也符合沈约对魏晋四人诗句的评价:“高言妙句,音韵天成,皆暗与理合,匪由思至”。①宋书统计发现,在曹植和谢灵运所有五言诗中,第二、五字声调不同的比例超出偶然产生的范围(《永明诗律研究》,第86页)。在《古诗十九首》和曹植、谢灵运全部五言诗中,当下句末字为平声时,上句末字与之不同声调的比例也超出偶然产生的范围(同上,第93页)。此为蜂腰论、上尾论的历史基础,也印证了这四联诗句的声调特征并非偶然,沈约之例举颇具洞察力。需要指出的是,学者常以八病衡量这些诗句,甚至其全篇,结果发现其中很多地方不合八病论述。②与这些学者不同,杜晓勤《沈约所评魏晋五言诗的声律分析》指出此四联诗句几乎无平头、蜂腰、上尾三种病犯(见《文史知识》2012年第2期)。这样的做法并不合理。

沈约例举魏晋四人诗句,不仅因为它们所具有的声调特征相类,还因为这样的声调特征有助于“直举胸情,非傍诗史”的内容表现。那么,这些声调特征是怎样帮助了诗歌的内容表现呢?

沈约描述的四种声调病犯都强调了五言诗句主要节奏点或节奏单位的声调必须有变化:蜂腰针对一句内的二、五两个节奏点;上尾针对上下句句末节奏点;鹤膝针对一、三句句末节奏点;只有平头有点例外,它将上下句首二字组成的节奏单位都考虑在内,而不仅是单字的节奏点。关键在于,这些节奏点或节奏单位并不只标志声音层面的节奏,同时也标志意义层面的节奏。如今,它们的声调规则地发生低昂、浮切、轻重的对比变化,在强化声音层面之节奏功能的同时,还强化了它们在意义层面所发挥的节奏功能。即低昂、浮切、轻重的声调变化,向意义变化渗透,使节奏单位之间的意义变化也获得了这样的起伏,从而显著增强了意义变化程度,节奏单位之间的意义关系因此变得更加跳跃而富有诗意。

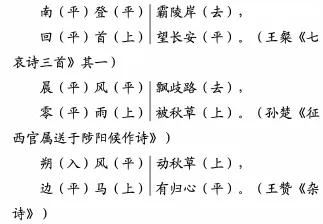

魏晋四人诗句的声调特征正是通过这样的方式助益于它们的情感表现,下文对此作具体分析。先据《广韵》标出其每联关乎病犯位置的声调如下:

上引四联诗,每单句都可分为前二后三两个节奏单位(如引文标志)。暂不考虑声调因素,从意义层面来看,与魏晋以前或同时诗歌相比,这四联诗句都有一个显著特点,就是不仅上下句对照较工整,且前二后三两个意义单位划分清晰,彼此对照关系也较明确。这是魏晋时期偶句得到发展的产物。应该说,正是偶句的发展,使得规整而多层面的对照性结构成为诗人的追求,诗人才有意无意地凸显了规则的声调变化,以进一步加强此类多层面的对照关系。需要强调的是,规则声调变化的添加对于情感表现并非可有可无。诗歌的声音节奏在吟唱时代是极具干涉力的,它有效点醒了相对潜在的意义对照,使意义对照更加直观、强烈。

比如第一联,就语法关系来看,“从军”是“度函谷”的状语,“驱马”是“过西京”的状语,就逻辑顺序来看,是先“从军度函谷”,随后“驱马过西京”。但另一方面,该联不仅上下句间对照工整,奔赴函谷战场与路经繁荣西京间产生对照;且句内前二后三节奏单位间也有齐整的语意对照,即前二之个体行为(“从军”、“驱马”)与后三之空间变化(“度函谷”、“过西京”)的对照。规则声调变化加强了该联所含的对照关系:“军”拖长的平声与“谷”短促的入声之间形成对比,增强了“从军”与“度函谷”两个节奏单位间的对照关系;“马”曲折的上声与“京”拖长的平声之间形成对比,也增强了“驱马”与“过西京”两个节奏单位间的对照关系(同蜂腰论)。“从军”与“驱马”末字平上声调对比(同平头论),增加了从军之路漫长与马上生活起伏不平的对照意义;“从军度函谷”与“驱马过西京”末字入平声调对照(同上尾论),又助成了奔赴函谷战场与路经繁荣西京间的意义陡转①《文选》李善注:“魏志曰:建安二十年,公西征张鲁。《汉书》:“弘农县,故秦函谷关。”。随着吟诵之长短起伏,规则声调变化淡化了节奏单位间的语法关系,而凸显了节奏单位间的对照关系,并带来了这样的内容侧重点转化:侧重从军出行地点的具体交代,转化为侧重个体行为与空间变换的抽象对照。这种意义侧重点的变化正体现为一种诗意的升华,即从日常的具体行为记述,提升为更具普遍意义的个体与环境关系的诗意遐想。

同理,因为有效的声情合作,在王粲诗句中,单句被突出了个体观望与视线所及的对照,两句间被突出了盛世追忆与凄乱现状的对照;在孙楚诗句中,单句被突出了风雨与其飘洒环境间的对立关系,两句间被突出了风与雨及飘洒所及的叠加和交织;在王赞诗句中,单句间被突出了朔风与秋草、归心与边马间的影响关系,两句间被突出了朔风与秋草、边马与归心在同一时刻的遇合。

总之,魏晋四人诗句之被沈约褒奖,是缘于声调与内容的成功合作。这些诗句原本具有的内容节律被规则声调点醒、加强、提升,具体体现为:规则声调的加入使得原有节奏单位之间连续的语法关系被意味深长地打断,提醒读者深入体会片刻,再接续其后的文字,从而将节奏单位之间连续的语法关系,转换为更为诗性的多重对照关系,也将语法关系对应的现实事件交代,转换为对照关系对应的更为抽象、超越的诗性遐想。与一般的语法顺承关系相比,对照关系更具诗性意味。雅柯布森对诗歌语言特征的著名判断就证明了这一点:“选择的标准是名词间的相当、相似,同义和反义;组合(即次序的构造)则是根据‘邻接性’原则进行的。诗的功能则进一步把‘相当性’选择从那种以选择为轴心的构造活动,投射(或扩大)到以组合为轴心的构造活动中。这就是说,相当原则又进一步在这儿被用来指导诗的组合技巧。”①雅柯布森《语言学与诗学》,见《符号学文学论文集》,百花文艺出版社2004年版,第182页。雅可布森指出了是相当原则(又常被翻译为对等原则,似更恰当),而不是邻接原则,是诗结构的主要技巧。本文所说的对照关系就近乎对等原则,而一般语法关系就近乎邻接原则。规则声调所引导的比照关系对原有语法关系的潜在转换,正类似雅各布森所说的对等关系对邻接关系的投射,其结果就是加强了诗的功能的实现。

通过声音以加强诗意的方式在诗歌中早就产生了,押韵对于诗意的影响就是重要体现。押韵的作用,除为加强诗歌的声音节律外,也引导了韵脚所在句子之间的意义对照,从而增强了诗意。如“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏。”(《诗·小雅·采薇》)“依”和“霏”押微部韵。吟唱到“霏”时,该字与“依”的声音呼应,引导了该句与前句的意义比照,从而在今昔景物的强烈比照中产生诗意。押韵应该是通过规则声音而加强诗意的最初方式,不过,押韵起初只是为了配合音乐。密韵是《诗经》用韵的最大特点,[4]其主要目的就是配合音乐,至于加强诗意之功能实现,实非出于诗人的有意识经营。押韵主要是通过声音之相似而呼应,以产生句间意义比照;其后产生的规则声调是通过声音之变化而对抗,以产生更广范围(句内、句间、联间等)、更多层次的意义对照,从而在更细密的层面上控制声音形态及其影响下的结构模式。二者配合,编织了中国古典诗歌的基本声音范式。

二、永明声律对作品内容特征的影响

永明声律正是以上述这些“音韵天成”的诗句为基础,又更有规律地在全篇范围内组织声律,也在全篇范围内达到了多重对照之诗性内容特征的实现。这正对应着内容层面的汉魏晋宋到萧齐的诗歌发展,即由一种以叙事、说理为中心的散文化抒情方式,渐变为以内在心绪为中心的更加诗性的抒情方式,这在中国诗歌发展史上具有划时代的意义。永明声律是这一发展的产物,也很大程度地助益了这样的发展。兹以沈约《别范安成》为例,对此加以说明。

作为沈约代表作,该诗在声律组织及内容组织两方面都极具典型性:声调四病全无;句内、句间、联间之各组织层面的内容对照特征也极为显著。若与《谢灵运传论》所引魏晋四人诗句相比,该诗不仅节奏点的声调变化更具规则性,贯彻全篇;与之对应,该诗节奏单位之间的意义跳跃幅度也更大,甚至已经超越了语法关系的容受程度,带来了一些语法关系的断裂;而贯彻全篇的规则节奏也更有强度地助益于这样的跳跃,进一步淡化了节奏单位间的语法连接性,凸显了它们之间的意义对立性。

若以一般语法要求衡量,该诗大多数节奏单位间的语法关系都出现了一定程度的断裂。如首联“生平少年日,分手易前期”,从语法角度来看,“生平少年日”、“分手”都是状语,“易前期”是动宾结构。该句省略主语,以多个时间状语修饰后面的动宾结构,并在时间状语中间作了停顿。这不是以语法规范为中心的组织方式,还实际造成了语法关系的不够顺畅,却组织了有意味的对照关系。先看句内。上句“生平(平)少年日(入)”,“生平”是漫长的,是迟暮者的回首;而“少年日”是短暂的,是回首中的明亮记忆。前二后三节奏单位间包含着悲怆对照。第二字“平”(平声)与第五字“日”(入声)声调长短明显变化(避蜂腰),正引导并加强了这样的对照。下句“分手(上)易前期(平)”,分手本当失落,却“易前期”,前二后三间的转折对照也很明显,二、五字的声调变化同样加强了这样的对照(避蜂腰)。再看上下句间。上下句间并非工整偶对,但包含多重对照关系:在老者回首的漫长“生平”中,“少年日”是短暂的;而在少年眼里,即使“分手”,未来之“前期”也是无限而可期待的。两句句末“日”(入声)与“期”(平声)间的声调长短对照(避上尾),结合两句句首“生平”与“分手”间避平头的声调对照,凸显了两句间的语意对照关系。三看两联之间。第一联上句“生平少年日”对照着第二联上句“及尔同衰暮”,正是时间的突兀变化;第一联下句“分手易前期”对应着第二联下句“非复别离时”,又是相反的分别感受。两联上句句末不同声调(避鹤膝)又进一步加强了两联间意义对照。此外,细密声调变化在加强多重语意对照的同时,也加强了其中语词所获得的不同语境赋予的多重语意。如第一联下句首两字“分手”,在与上句的对照中,这是“少年日”被看轻的分手;在与第二联下句的对照中,又包含了老来不堪分手者的回望。因为内在经纬的细密交错,语境赋予语词多重内涵,语词间对照而生的张力也更丰富,诗意也因此更加浓酽。

该诗其他诗句也是这样。正如笔者在引文中以划线所标志的,该诗节奏单位间的语法连贯性被有规律地阻滞在前二后三的节奏点处,单线顺序之语法的阻滞促成了多重跳跃之对照的生成。伴随吟哦之起伏,在节奏单位间有规律地停顿,品味流连于节奏单位间跳跃性对照而唤起的诗性联想,该诗呈现的这种声情一体的独特韵味正是后代近体诗的滥觞。

从《别范安成》中还可以看到,规则声律对诗歌结构的影响,从节奏单位间的意义关系一直推进到整体结构。《别范安成》与以往别诗结构不同,后者常为对离别原因、分手过程及所悟思理的叙述,多有叙事的顺序性与说理的逻辑性,以散文化线性结构为主,客观性内容分量较大,诗性想象空间相对局促。《别范安成》离开了这样的结构模式,与规则化的多重对照型声调相呼应,组织了规则化的多重对照型结构,摆脱了客观性内容的束缚,为内在心绪的丰富表现开拓了空间。

而在永明以前,几乎找不到这样声调规则贯彻全篇的声情合作的诗歌。《谢灵运传论》例举魏晋四人诗,只举诗句而非全篇,是因为全篇声调病犯率较高①此四诗共35联,平头1处,上尾9处,蜂腰23处,鹤膝13处。暂不考虑鹤膝(为与沈约挑选之4联相比),另三种声调病犯33处,远高于沈约挑选4联之病犯率。向长清《谈〈文心雕龙·声律篇〉与齐梁时代的声律论》罗列了这四首诗的犯病字,但他的平头标准较为严格,只要上下句前两字中有一字同声,即计入平头(《文心雕龙学刊》第一辑,齐鲁书社1983年版,第305页)。而笔者以为,沈约平头是指上下句前两字两两同声。故本文平头数与之不同,其他声调三病数亦小异。;且它们全篇结构具有较强的散文化抒情特征,与那4联诗句体现的多重对照之抒情特征相比,也有较大差异。如王粲《七哀诗三首》其一,全诗犯病率较高(平头无、蜂腰25%、上尾40%、鹤膝50%),采用别诗常见的离别原因、离别所见、感悟的三段模式,是典型的线性顺序抒情方式。该诗犯鹤膝的十句彼此相连(又含两处上尾,一处蜂腰),恰巧是诗歌中间的叙事部分(以下只标出犯病字声调):“路有饥妇人(平),抱子弃草间(平)。顾闻(平)号泣声(平),挥涕独不还(平)。‘未知身死处(去),何能(平)两相完(平)?’驱马弃之去(去),不忍听此言。南登霸陵岸(去),回首望长安。”这里的声调效果与永明声律论强调的低昂、浮切、轻重对比恰好相反,各联首句末的连续平声或连续去声直观提醒着叙事之连续性。

类似王粲该诗的写作模式被永明以前诗人普遍使用,《文选》卷二十“祖饯”类共录魏晋南北朝七位诗人作品,其中曹植、孙楚、潘岳、谢瞻、谢灵运诗就主要采用了类似王粲该诗的模式。如谢灵运《邻里相送至方山》,采用了与王诗相同的三段结构模式。该诗犯病率也较高(平头无、上尾14.3%、蜂腰35.7%、鹤膝42.9%),沈约在《谢灵运传论》中称许魏晋四人诗歌“以音律调韵,取高前式”之后,指出“潘、陆、颜、谢,去之弥远”,谢灵运就在其列,该诗即可为证。其中连续出现的4句蜂腰正是谢诗常见的说理文字:“含情(平)易为盈(平),遇物(入)难可歇(入)。积疴(去)谢生虑(去),寡欲(入)罕所阙(入)。”与上引王诗叙事部分和连续鹤膝的碰巧重合一样,这里说理部分与连续蜂腰的碰巧重合也很有意味。二五同声调亦可达到对逻辑承接性的某种强调,而与沈诗中“生平(平)少年日(入)”前二后三的强烈声调对立与意义对立,有明显区别。①但若与上引王粲诗相比,谢诗包含的对照关系还是要丰富得多。该诗中“析析(入)就衰林(平),皎皎(上)明秋月(入)”一联,最合永明声情特征。难怪也有人会感觉到“诗至于宋,古之终而律之始也。体制一变,便觉声色俱开”(明陆时雍《诗镜总论》)。

《文选》“祖饯”类又录永明沈约《别范安成》、谢朓《新亭渚别范零陵》,显示了与前五位诗人作品的显著区别,即沈、谢诗作不为那些相对具体的别诗内容要素所限,而以相对抽象的纵横心绪为主。且谢诗之合声律,亦与沈诗接近。②谢诗平头、上尾、鹤膝皆无,虽有三句蜂腰,但这三句都第二、四字不同平仄,是近体诗律追求在当时的体现。关于永明时期也存在近体诗律追求,参见卢盛江《文镜秘府论研究》附表二“魏晋至初唐蜂腰病及二四同声统计”。沈、谢本属同调,沈约《伤谢朓》诗有“调与金石谐,思逐风云上”的评价,即指谢诗兼具金石声韵与高远情志。与“祖饯”类另五位前代诗人作品相比,可更清楚地看到沈、谢诗共有的声情合作带来的创新性。应该说,沈、谢诗反映的永明诗歌与前代诗歌的差异是普遍存在的,这种差异是永明诗歌的声情合作所促成的。若忽略声律而只谈结构,是无法对永明诗歌的这一发展做出全面阐释的。

还需提及的是,学界多注意到永明时期诗歌篇幅缩短。虽然声律讲求有可能会影响篇幅的长短,声律影响下的对照性结构也可以使诗意浓缩在更短的篇幅内,但从永明时期诗歌创作的实际情况来看,声律遵从与篇幅长短之间并没有必然关联。永明声律对诗歌结构的影响就并不限于《别范安成》这样的短诗,也体现在不少篇幅较长的诗歌中。如沈约《侍宴乐游苑饯吕僧珍应诏诗》,全诗20句,无平头、上尾、鹤膝,只有一处蜂腰(犯病率5%)。该诗节奏单位间的有规律对照、跳跃,与沈约短诗相仿,而有异于前代诗歌。如“戎车出细柳,饯席遵上林”,这里的“戎车”、“饯席”都指向当时,而“出细柳”(汉将军周亚夫屯营)、“遵上林”(汉家上林苑)都指向汉代,因典实使用而产生的时间跳跃,增强了前二后三间的断裂及对照意味。再如“函轘方解带,峣武稍披襟”,“函轘”、“峣武”都为险要之地,“方解带”、“稍披襟”则为拟人,这些地方皆为国家之襟带,于今披解而出,即都归附了。因使用比拟而产生的修辞跳跃,也增强了前二后三间的断裂及对照意味。全诗有规律地以四句为一单位,整体结构特征非叙事的顺序性,亦非说理的逻辑性,而是跳跃的对照性;并未描述侍宴乐游苑的事件过程,也没有描述帝王功业的具体事迹,而是颇具概括力地在广泛时空背景下对帝王功德做了深入歌颂。该诗曾被王闿运《八代诗选》第十卷梁第一收录,未被收入其卷十二至十四的“齐已后新体诗”中,这是因为王闿运主要根据篇幅长短来划分“新体”;但若根据上引《南齐书·陆厥传》等对“永明体”的描述,永明新体的最重要标准是声律讲求,并非篇幅长短,该诗虽篇幅较长,但从声律特征来看,仍属永明新体。

永明时期的声律追求其实并不局限于诗,还渗透入较长篇幅的辞赋等其他文类,由此也可以理解篇幅长短本不是决定是否遵循声律的主要原因。《梁书·王筠传》云:“约制《郊居赋》,构思积时,犹未都毕,乃要筠示其草。筠读至‘雌蜺(五激反)连蜷’,约抚掌欣抃曰:‘仆尝恐人呼为霓(五鸡反)。’”蜺有两个声调,平声与入声,“呼为霓”即读为平声。沈约恐怕别人将其读为平声,就因该句“蜷”为平声,这样就犯蜂腰病。此外,虽无材料可印证沈约声病说也针对不押韵之笔,但沈约序文中有对声病的严格避忌,如《齐故安陆昭王碑序》,全文394句,上尾只有4处(2%)。

《梁书·庾肩吾传》:“齐永明中,文士王融、谢朓、沈约文章始用四声,以为新变。”这里的“文章”不限于诗,还包括文等文类,内涵是广义的。①这段文字后面又录萧纲《与湘东王书》,其中有这样的描述:“至如近世谢朓、沈约之诗,任昉、陆倕之笔,斯实文章之冠冕,述作之楷模。”正可印证“文章”本包含“诗”与“笔”。声律影响结构并助成新的内容特征,其实体现在永明各种文类中。梁代文学承其变而愈甚,“至是转拘声韵,弥尚丽靡,复逾于往时。”“声韵”与“丽靡”是相关的,是永明声律助成的新的结构关系,使更加灵活、创意的内容表现成为可能。在这一点上,永明文学较刘宋文学“丽靡”,梁代文学因“转拘声韵”而使内容更加“丽靡”。

三、沈约《咏怀诗注》与永明声律之相通

正如上文所述,永明声律的兴起并非只是单纯声音层面的创新,也是以声律为导引的作品内容层面的创新。虽然永明前也有个别诗句与永明声律偶合,但很少与永明声律全篇偶合的作品。与之相关的还有一个重要事实,永明前也较少全篇结构都与永明诗歌之多层面对照性结构一致的诗篇。后者是研究者较少指出的,但这是永明声律的重要贡献,体现了永明声律对诗歌结构发展的有效推动。虽然,这种结构的形成也有源自非声律的因素,但可以肯定的是,永明声律以规则声音对照助成了这样的结构对照,从而有力促进了这一发展进程。

永明以前,虽然较少全篇结构都与永明诗歌上述结构一致的诗篇,但也偶尔存在一些异于主流诗歌之线性顺序的抒情方式,而在整体结构上具有对照性特征的诗歌。而且,一些诗歌较少现实事件的顺序性描述,而较多相对抽象的内在心绪表现。阮籍《咏怀诗》就是典型代表。因为《咏怀诗》的这些特征类似于永明声律影响下的永明诗歌结构与内容特征,所以,沈约对《咏怀诗》特别关注。他的《咏怀诗注》体现了与声律论的相通之处,需要在这里特别加以论述。

《文选》卷二三录阮籍《咏怀诗》十七首,[5]李善录颜延之与沈约两家注。颜注多注释词语,沈注则串讲诗意。沈注对诗意的串讲有一重要特征,即常颠倒原诗顺序加以串讲,这是以对《咏怀诗》对照性结构特征的深入理解为基础的。因颜、沈《咏怀诗注》是现存最早的别集诗注,[6]颜注风格又与沈注风格相差甚远,所以,我们只能以稍后时期的诗注来与沈注做个比较,以见出沈注之独特性。唐代《五臣文选注》亦多串讲诗意,其中张铣注上文所引王粲《七哀诗三首》其一“未知身死处,何能两相完。驱马弃之去,不忍听此言”:“此说妇人为言:时遭乱,夫从征役,世既無主,皆相攻劫,故奔走饥荒,未知身死之处。弃子草中,不能相全。粲驱马而去,不忍听也。”即每句按序串讲。张铣又注上文所引谢灵运《邻里相送至方山》“解缆及流潮,怀旧不能发”:“解缆及潮,将去,怀其故人,不能即发。”亦按序串讲。所以如此,是因这些诗句顺序与现实事件的时间、逻辑顺序几乎一致,若注解这样的诗歌而颠倒顺序,就无法帮助读者了解所述事件的来龙去脉。而《咏怀诗》与之不同,其中不少篇章在整体结构上具有对照性特征,如《昔年十四五》:

1.昔年十四五,志尚好书诗。被褐怀珠玉,颜闵相与期。

2.开轩临四野,登高望所思。丘墓蔽山冈,万代同一时。

3.千秋万岁后,荣名安所之?乃悟羡门子,噭噭今自蚩。

该诗分三层:少年时好诗文道德;现在看到的却是满山丘墓;预想将来荣耀将逝,一生负累诚为可笑。三层间并非叙事的顺承关系,也非说理的逻辑关系,而是以抒情为中心的对照关系①或许出于某种巧合,该诗全无鹤膝,正契合于其整体的对照性结构。但该诗蜂腰33.3%、平头33.3%、上尾16.7%,与当时其他诗歌声律水平相当,而与永明体诗歌有显著区别。。沈注正抓住这样的对照特征,在串讲时颠倒原诗顺序:

2自我以前,徂谢者非一,虽或税驾参差,同为今日之一丘,夫岂异哉!故云“万代同一时”也。1/2若夫被褐怀玉,托好诗书,开轩四野,升高永望,志事不同,徂没理一。3追悟羡门之轻举,方自笑耳。

沈注先解第二层,再合并注解第一、第二两层,最后引出第三层的感悟(如引文序号标注)。注解顺序的颠倒缘于对原诗对照性结构特征的体会,所以孰先孰后并不重要,彼此对照而生的意义才是关键。《文选》录《咏怀诗》十七首,录有沈注的有十首,这十首中有七首,沈注都依照原诗包含的对照性结构,颠倒原文顺序而加以解释,包括《天马出西北》《登高临四野》《昔闻东陵瓜》《步出上东门》《昔年十四五》《徘徊蓬池上》《灼灼西隤日》,体现了沈注对《咏怀诗》对照性结构特征的特别关注。

与整体结构的对照性相关,《咏怀诗》略去了现实事件的线性叙述,只是表现相对抽象的内在心绪。这种写法与汉魏晋宋诗歌的主流结构如此不同,所以一直被视为奇葩,被评为“阮旨遥深”(《文心雕龙·明诗》),“厥旨渊放,归趣难求”(《诗品上·晋步兵阮籍》),以至于后代阐释者常常试图加以解释。需要指出的是,《咏怀诗》之“遥深”并不只是出于避祸的实际考虑,更体现了对抽象内容的有意追求。这种追求来源于当时玄学思想的影响。王弼对言意关系的论述在当时最具代表性,他在《周易略例·明象》中设置了“意”、“象”、“言”三个意义层面。“意”最抽象,“象”次之,“言”又次之。“象”可表“意”,“言”可表“象”,但“忘象者,乃得意者也;忘言者,乃得象者也。得意在忘象,得象在忘言”。作者最为尊奉的显然是“意”,即抽象、概括也因此而内涵丰富的意义。阮籍的文学思想即深受这样的玄学思想影响,如其《清思赋》体现的摆脱具体之“形”、“音”,而追求超乎其上的“微妙无形,寂寞无听”、“清虚寥廓”、“飘飖恍忽”的倾向,即显见玄风所被,其中“余以为形之可见,非色之美;音之可闻,非声之善”是作者独特审美标准的阐释,这与王弼崇奉言外之象、象外之意极为一致。阮籍《咏怀诗》略去现实事件的叙述,描述了抽象、概括并因此而遥深、远大的情感,亦属该逻辑的合理延伸。①有关问题的详尽论述,参见徐艳《中国中世文学思想史——以文学语言观念的发展为中心》,上海古籍出版社2012年版,第167-179页。

魏晋以来玄学、佛学对文学思想产生了很大影响。随着佛教影响的深入,佛教思想与玄学思想的交融,追求抽象、超越的思潮愈发强烈。沈约就有对这种思想的明确表述。沈约现存关涉佛教的文章数量很多,他在当时关于神不灭的争论中表现突出,是众多辩驳者中最具思辨力量的一位,著有《形神论》《神不灭论》《难范缜〈神灭论〉》三篇文章。沈约在文中对神的推崇尤值得注意,其《神不灭论》云:“神妙形粗,较然有辨。养形可至不朽,养神安得有穷?养神不穷,不生不灭。始末相较,岂无其人。自凡及圣,含灵义等。但事有精粗,故人有凡圣。圣既长存,在凡独灭。”与形之具体、实际相比,神是存在于时间、空间之外的,因而神之等级远远高出于形。守形之人为凡人,守神之人为圣人,凡人与形一样可灭,而圣人与神一样长存。《形神论》又指出圣人与凡人的区别在于:“凡人之暂无其无,其无甚促;圣人长无其无,其无甚远”。而“无”就是“空”,圣人可以“七尺本自若空”,凡人在暂空时,也可以“目废于视,足废于践”,忘却自己的形体。但凡人只能暂“空”,圣人却能长“空”。只有在忘却自身形体之时,才能入神,“总无不尽之万念”。从这些文字中,可以看到沈约对超出具体、现实之抽象、超越,怀有无限敬仰,这与“得意在忘象,得象在忘言”的玄学追求正一脉相承。沈约之所以特别关注《咏怀诗》,且能用切合阮诗旨意的方式注释被时人视为难解的阮诗,就是建基于阮、沈二人对抽象、超越境界的这种共同追求。

从阮籍到沈约,深受玄佛影响的对抽象、超越之追求,是推动中国古代诗学离开现实、功利的逻辑束缚,而追求审美之自由、深入体验的重要动力。正如永明声律的兴起并不单纯涉及声音层面的创新,而且关涉内容层面的创新,我们追寻永明声律之历史基础,亦不能局限于以往几个暗合声律的零散诗句,还应关注到更为宽广的诗歌历史,包括与文化背景息息相通的诗歌内容、精神层面的追求。在这样的历史背景中,我们可以更深入地看到永明声律所具有的重要历史意义。

但以儒家思想为正统的中国文化对玄虚之学本有排斥,即如宗炳所慨叹的“何其笃于为始形,而略于为终神”(《明佛论》)。儒家思想对中国文化影响极为深远。永明声律论兴起之后,虽然其声律结构奠定了中国近体诗的主要结构,且在最核心位置控制着近体诗内容表现的主要模式,但在后人眼里,声律只是技能,声律导引的抽象、超越的诗性内容受到忽视;与之相关,诗歌内容则常被从现实事件层面加以理解。既然声律只是外在技能,其存在价值就常被质疑,再加声律本身也不时存在一些繁琐规定,需要不断加以调整,故而对声律影响情志表达的批判,从永明声律诞生之初一直延续到现当代。人们一方面不得不使用声律,一方面又对之心存拒斥。虽然有此类矛盾,但声律终究未废,正缘于它组织了一种超越现实描述的诗情氛围;这种超越的近乎“神性”的内容追求,随着诗歌发展而越来越多地确立了其本体地位,故而在创作者找到其他更合适且稳定的臻至这一“神性”境界之途径以前,声律始终无法隐退。

[1]朱光潜.诗论[M].合肥:安徽教育出版社,1997.

[2]郭绍虞.照隅室古典文学论集:下[M].上海:上海古籍出版社,1983:275.

[3]林庚.新诗格律与语言的诗化[M].北京:经济日报出版社,2000.

[4]王力.诗经韵读楚辞韵读[M].北京:中国人民大学出版社,2012:68.

[5]萧统.文选[M].北京:中华书局,1977.

[6]钱志熙.论《文选》《咏怀》十七首注与阮诗解释的历史演变[J].文学遗产,2009(1):14-20.

Revisiting Yongm ing Rhythm and Rhym ing:Its Relation w ith the Expression of Poetic Content

XU Yan

(Chinese Classics Research Institute,Fudan University,Shanghai200433,China)

Rhythm and rhyming is of critical importance in content besides its formal significance.The historical facts of Yongming Poetry indicated that Yongming Rhythm and Rhyming effectively influenced the structural relations at all levels of poetry,projecting the structural antithesis and leaps.The new poetic structure coordinated with the significant reform of the poetic content during the Yongming Period which developed from prosaic lyric styles centered on narration and argumentation to more poetic lyric styles centered on inner feelings.The reform of content is of epoch-making significance for itmarked the furthermaturity of genre of poetry on its own and further distinguished itself from the genre of prose.It is safe to say that Yongming Rhythm and Rhyming was an important support to the content reform of Yongming poetry.Accordingly,the rhyming of the latermodern-style poetry was an important support to the expression of modern-style poetic content.The function of rhythm and rhyming like thiswas not only evident in poetry,but also pervasive to different degrees in Cifu(a literary form,often rhymed)and Pianwen(a rhythmical prose).

Yongming Rhythm and Rhyming;structure;poetic content

I206.2

A

1007-6522(2017)01-0089-14

10.3969/j.issn 1007-6522.2017.01.008

(责任编辑:梁临川)

2016-03-12

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“汉唐诗歌文体学研究”(14JJD750006);上海市哲学社科“十二五”规划课题“中古诗歌文体研究”

徐艳(1969-),女,江苏南通人。复旦大学古籍研究所研究员、中国古代文学研究中心兼职研究员,文学博士,主要从事汉魏六朝文学研究。