脱域的政治态度:中国新市民政治效能感的特征分析

——基于比较的视角

李 蓉 蓉

(山西大学政治与公共管理学院,太原030006)

脱域的政治态度:中国新市民政治效能感的特征分析

——基于比较的视角

李 蓉 蓉

(山西大学政治与公共管理学院,太原030006)

新市民是中国现代化进程中产生的新兴群体,他们的政治效能感直接反映了其与政治系统的关系以及他们的政治能力,间接说明了人的现代化的阶段性特点。运用量化研究的方法,将中国新市民政治效能感在水平、结构和层级关系等三个方面与农民、市民进行相应的比较分析。研究发现:中国新市民的政治效能感总体表现出极低水平性,并在此基础上呈现出“内低外高”的非均衡性和“近低远高”的非一致性,本质上是一种“脱域”的政治态度,凸显着“边缘人”的现代性特点。

中国新市民;政治效能感;脱域;边缘人;政治态度

在中国传统农业社会向现代工业社会的转型中,农民转化为市民要通过两个过程:一个是拉动的过程,即由于经济的发展,城市需要大批农民流入,出现了“离土又离乡”的以外来人口居多的“农民工”群体;另一个是卷入的过程,即由于城市快速扩张,将城中村、城乡结合部的村庄以及城市边沿的村庄卷入城市中,出现了所谓“农不农、市不市”的一类群体。这两个过程导致了一个被称作“新市民(new citizen)”的独特群体的产生。这类群体包括第一、二代农民工、“城中村”改造后的农民以及处于城市边缘地段卷入到城市中的“城郊村”农民。新市民的共同特点是身份介于农民与市民之间,他们不再是以耕地作为主要生产方式的农民,而是以租赁、打工等为主要的生活依赖;他们摆脱了农村熟人社会的网络,进入到城市陌生人的圈子;他们居住在城市,却在心理上很难融入城市之中;他们的身份认同模糊,角色定位不确定;更未获得与市民同等的社会保障和政治权利。然而,新市民却是参与中国城市建设的一支重要力量,也是中国社会发展与变革不可或缺的重要依赖,更是决定未来中国现代化发展质量的一个关键群体。因此,关注并研究这一新兴群体具有重要意义。

综览学界关于新市民的研究,多是从社会学视角关切农民市民化、[1]城市融入、[2]角色再造[3]和新市民身份认同[4]等问题,这些问题固然重要,但也仅是问题之一隅。在中国的现代化过程中,要让新市民转化为真正的市民,进而成为享有同等社会权利和政治权利的公民,首要的是其在政治态度上的转变和成熟,这就需要对这一群体的政治态度进行深入的调查和分析。政治效能感(political efficacy)是一种重要的政治态度,它不仅是个人主观政治能力的体现,也是个体与现实政治世界关联性的一种表达,它还是个体进入政治系统、参与政治活动的基本动力。[5]94对于新市民而言,政治效能感高低直接反映了他们的政治能力,也体现出他们与现实政治场域的真实关系,由此可以了解新市民政治生活的真实状态,进而强化培育与提升。更为重要的是,如果将中国新市民政治效能感放在人的现代化进程中去看,不仅可以揭示新型城镇化的现实效果,还可以审视人的现代化的相关理论,具有理论与现实的双重价值。

一、“脱域”的政治态度:中国新市民政治效能感特征的理论预设

中国新市民是中国现代化,尤其是城镇化的产物。这一群体本身就可以看作是现代化典型的“代表者”,而描述与阐释附着在他们身上的政治效能感,一方面能够说明中国新市民政治态度的真实图景,另一方面也能窥视人的现代化在我国的具体表现。

(一)新市民:介于农民与市民之间动态谱系中的一系列主体

金耀基在《从传统到现代》一书中曾借用勒纳(Daniel Lerner)的“过渡人”(people in transition)概念说明社会转型期人的性格特点,描述了中国“过渡人”处于中西、传统与现代之间的“价值的困窘”。[6]78-79尽管这一概念说明的是处于整个社会转型期的个体形象,但也足以形象地说明中国新市民的身份特性。因此,本文借用这一概念来概括新市民的状态。具体来说,这种“过渡人”具有双重内涵:一重是“兼具身份”,[7]117即新市民既是农民,又是市民;另一重则是他们既不是农民,也不是市民,在某些方面很可能表现为“边缘人”(marginalized groups)的特点。

据2015年国家计生委发布的《中国人口流动发展报告(2015)》统计,中国农业转移人口已达2.2亿。[8]这一庞大的群体是中国城镇化的产物,同时也被赋予了诸多不同的称谓:农业转移人口、城市新移民、失地农民和农民工等。基于这些群体的共同特征,本文将新市民界定为:介于农民与市民之间的无稳定职业,生活方式与价值观念尚未完全摆脱农民特征的群体,是在城镇化的逐步推进中,处于依附土地发展形态的传统农民与城市稳定居业发展形态的市民这一动态谱系上的一系列主体。它包括农民工、城市外来人口、城郊村农民、“村改居”农民和“城中村”居民等群体。

(二)“脱域”的政治态度:中国新市民政治效能感特征的理论预设

既然中国新市民是现代化的产物,他们身上所具有的态度与价值观理应是人的现代化的具体写照,只不过由于体现的内容与属性不同,所要标注的符号就不一样。按照已有人的现代化理论来看,对这一问题存在两种基本观点:一种观点是以美国学者英格尔斯为代表的学者,他们强调现代人积极的心理特征和性格特点,认为人的现代化是现代化最为核心和关键的方面,如果没有人的现代化,其他的现代化等于空中楼阁,同时说明现代人应具备12个主要心理和行为特征。[9]22-34另一种观点是以弗洛姆为代表的学者,他们则对现代化对人的心理和性格的冲击表示担忧,认为现代化造成了人的焦虑、不安和无归属感,[10]同时让人处于身份模糊与价值困窘的地步,使人产生了强烈的心理失序,导致了所谓的“过渡人”属性。[6]77由此可见,现代人与“过渡人”是人的现代化中的两种不同状态,或者是人的现代化不同阶段的产物。那么,对于现代人而言,由于他们拥有“强烈的个人效能感”和“准备接受社会的改革和变化”等诸多积极品质,[9]22-34表现在政治生活中,必然与政治系统积极接触,主动参与,可以形成较为主动的政治态度,这是一种在场的、嵌入的政治态度。而对于“过渡人”而言,由于他们的“二元身份”,或许会导致其既无法回归到原有的政治生活场域中,也无法融入现有的政治生活中,从而可能形成“脱域(disembedding)”[11]的政治态度。所谓脱域,是指在现代化过程中,由于快速的社会流动,个体处于与原有政治场域脱离,而又无法进入现有政治场域的一种状态。这必然导致个体政治态度赖以形成和发展的政治环境和政治刺激缺失,无法形成主动、积极的政治态度。

由于政治效能感是一国民众在与其政治系统相互作用的基础上形成的关于自身政治影响力和政治系统回应力的内在的、比较稳定的评价系统,是一种特殊的政治态度。[12]它直接关切到民众政治选择、政治判断,还表现着个体与政府的主观关系。[5]92更为重要的是,它是个体其他政治态度生成的“起搏器”和“动力源”,只有个体具有了一定的政治效能感,才可能与政治系统发生进一步的“关系”。因此,以政治效能感作为衡量中国新市民政治态度的“试金石”具有相当的代表性和说服力。

进一步讲,透过政治效能感描述新市民的政治态度,能使人的现代化更具现实感。具体说来,人的现代化必然是从传统人向现代人转变的过程,是一个发展的过程。但是,在这一转变发展的每一个静态的结点上,却不一定必然是英格尔斯描述的乐观的现代属性,也许呈现出与现代人背道而驰的状态,形成“过渡人”的性格。“过渡人”是站在“传统-现代的连续体”上的人,是新、旧社会形态的混合物,其价值观也分明体现着新与旧两个世界的影子。[6]77-78从这一角度看,中国新市民处于乡村与城市之间、职业不断变更、身份角色游离于农民与市民之间的状态恰好体现了“过渡人”的特征。除此之外,他们的政治权利往往被忽视,出现了“身份政治被遗忘”[13]的现象,导致他们在心理和空间上的双重流浪,政治权利无法获得。这种现象的根本原因在于,早先通过农村政治生活刚刚习得的政治态度,随着时空的游离逐渐淡化丢失,原来的政治生活渐行渐远;而在新的城市空间和新的制度结构中,也无法拥有与农民、市民相当的政治生活。所以,新市民的政治效能感极有可能是一种“脱域”的政治态度,而这种态度恰是“过渡人”政治性格的一个具体体现,也可以说是人的现代化过渡中的一个形象缩影。

二、研究方法与研究设计

本文运用自编的政治效能感问卷,对随机分段抽样获取的被试者进行问卷调查,并进行相应的统计分析。

(一)问卷设计

中国新市民的政治效能感问卷是依据政治效能感的抽象定义操作化后形成,经过多次测试,形成了以社区内在、外在政治效能感和政府内在、外在政治效能感两个层级、两个维度的题目。由于政治系统的复杂性,题目涉及的对象既有与新市民紧密接触的基层自治组织:社区(村庄)一级的居委会(村委会)、居委会(村委会)干部以及社区公共政策和事务,也包含有政府级别的组织、官员和公共政策。问卷采用李克特量表形式设计,原有题目共21题,后经信、效度检验,删除了2个题目,最后形成了包含19个题目的问卷。问卷的答案均是四维设计,即非常不同意(1分)、比较不同意(2分)、比较同意(3分)和非常同意(4分),分数越高,政治效能感水平越高。经检测,该问卷的总体Cronbach’sα值为0.864,其中社区(村庄)政治效能感的11个题目的Cronbach’sα值为0.872,内部一致性程度较高,且解释率为65.8%;政府政治效能感的八个题目的Cronbach’sα值为0.810,表明问卷的内部一致性程度较高,且解释率为71.09%;每一道题目的解释率均在62%以上。说明该问卷较好地反映了中国民众政治效能感的本质内容。

由于本文是基于比较的视角揭示新市民政治效能感的特征,因此也针对农民和市民进行了相应的问卷设计,为了保证较为科学、客观的比较,农民和市民的政治效能感问卷在结构和内容上与新市民基本一致。经检测,农民的政治效能感问卷的Cronbach’sα值为0.839,其中村庄政治效能感题目的Cronbach’sα值为0.813,解释率为62%;政府政治效能感题目的Cronbach’sα值为0.68,解释率为63.27%;市民的政治效能感问卷的Cronbach’sα值为0.864,其中社区政治效能感的题目的Cronbach’sα值是0.83,解释率为71.05%,政府政治效能感题目的Cronbach’sα值是0.767,解释率为57.79%。上述信、效度检测值均达到问卷的科学性要求,可以用来进行研究分析。为了便于比较,在本文的统计分析中,将上述问卷原有的四个答案进行了整合,将非常同意与比较同意转化为同意,将非常不同意和比较不同意转化为不同意。

(二)抽样

依照前文对新市民的界定,本文所抽取的主要对象是城市扩容后被卷入城市的这部分农民和进入城市相应社区的流动人口。为了全面地反映我国这一群体的政治效能感的静态特征,我们分别在北京、上海、太原和银川这四个颇具代表性的城市进行了多阶段分层抽样,共抽取1 000个样本进行问卷调查,经整理,获得有效样本882个。同时,也对农民和市民的政治效能感进行了问卷调查,样本量分别是803名和427名。回收的问卷均用spss20.0进行统计分析和处理。

三、新市民政治效能感的特征

政治效能感是一个复杂的态度系统,这一复杂态度系统可以体现在三个方面:第一个方面,表现在政治效能感的总体水平上,主要考量的是民众主观政治影响力和政治系统回应能力的高与低,参与政治活动的动机强度以及与政治系统的关联性程度;政治效能感的总体水平应适度,不宜过高也不宜过低。第二个方面则体现在不同权力层级中内在政治效能感和外在政治效能感的结构关系,一般而言,内在、外在结构如果是均衡的,则是较为理性的政治态度(rational political attitude),这种理性的政治态度是个体政治态度自主性和信任感相对平衡的表现;如果是“内高外低”的非均衡状态,说明个体主观政治影响力较高,同时对政治系统的依赖和信任又较低,可能引发较强烈的政治行为,因此可以命名为冲动性的政治态度;而表现为“内低外高”的非均衡状态,意味着个体主观政治影响力不足,参与动力不足,但却比较依赖和信任政治系统,表现出依赖性的政治态度。第三个方面,由于中国民众与政治系统的关系主要集中在两个层级,即基层自治组织①基层自治组织主要是指农村村委会组织和城市社区居委会组织,尽管在法律上它们是自治性质的组织,严格地讲,不应称为正式的权力组织。但是,在现实中,它们却担负着“准行政组织”的功能,具有相当的权力色彩,也是与普通民众接触最多的基层权力组织。和政府组织②政府组织是包括乡镇(街道)、县、市、省和中央等多级政府的统称。,因此,可以通过对两个层级的主观感知进行测度,一般来讲,由于态度的内在一致性特点,个体对于不同层级政治对象应该具有相应的一致性态度;但是,由于群体特点不同,加之政治系统的复杂性和多样性,也极有可能形成不一致的政治态度,表现为“近低远高”或者“近高远低”的政治效能感。总之,这一主观态度在测度的结果上,可以表现为政治效能感的总体水平、内在与外在结构的均衡性以及不同政治层级的一致性等属性。

(一)极低水平性:新市民政治效能感的总体特征

从理论上看,一国民众的政治效能感最为理想的状态是适度水平。这是因为,第一,只有是适度的政治效能感,才在政治活动中表现出既有能力却又不冲动,积极却又有节制,即使拥有较高的政治效能感,也能处于“隐而不发”的状态;第二,过高的政治效能感可能导致政治态度冲动和“参与爆炸”,引发社会不稳定;第三,过低的政治效能感不仅说明民众政治影响力低下,参与动机不足,而且表明民众与政治系统的冷漠和疏离,导致政治系统输入的不足。

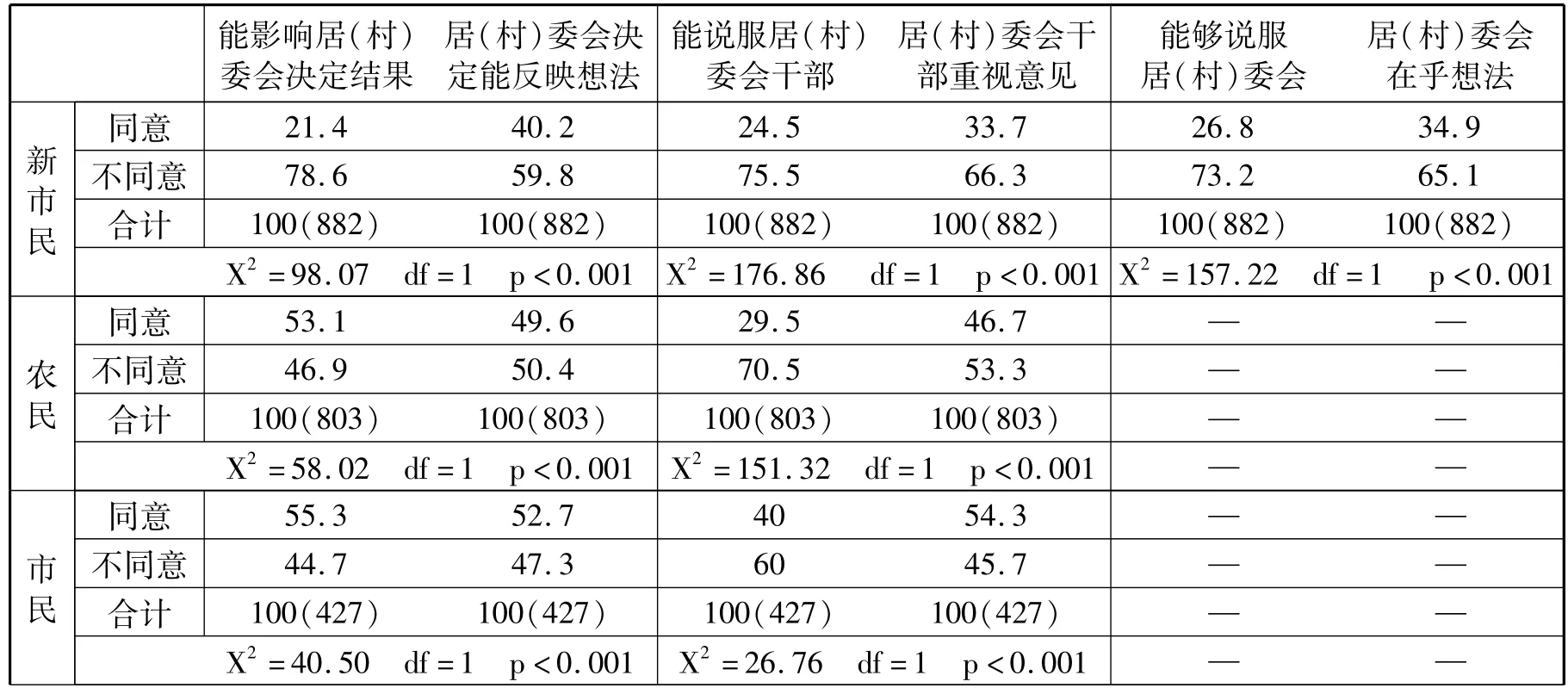

依此观点,本文将新市民的政治效能感与农民和市民的政治效能感进行比较,通过频次分析,可见新市民政治效能感的总体特征。具体可见表1。

由表1可见,新市民的政治效能感总体表现为极低水平性。具体表现在:第一,新市民的政治效能感在绝大多数题目上选择同意的人数的百分比均低于农民和市民,最低的仅为9.2%;而在大多数题目上选择不同意的人数的百分比则高于农民和市民,最高可达90.8%。而只有在极个别题目上高出农民与市民。第二,新市民了解政治的主观感知极为低下。在社区层面,问及“是否清楚社区(村庄)事情”时,有高达87%的新市民选择不清楚;问及“是否了解居(村)委会办事程序”时,有83.8%的新市民选择不了解。在政府层面,当问及“是否了解国家大事”时,有68%的新市民选择不了解;问及是否“清楚政府办事程序”时,有77.6%的新市民认为自己不清楚。而且与农民与市民相比,差距也颇为明显。由此可见,不管是在社区政治效能感层面,还是在政府政治效能感层面,新市民了解政治的主观感知极为低下,匮乏的政治知识足以反映新市民对于政治的不关心与冷漠。第三,新市民的政治效能感是对所列政治系统表现出来的低水平,是全方位的无力感,不管是对其所在社区还是对政府的政治效能感,与农民、市民的政治效能感相比,均呈现出主观上的低了解、低影响力、低重视感和低回应力,既没有出现与农民相似的“单一型”政治效能感,[14]115即在某一维度表现出极高的主观感觉,也没有表现出与市民接近的相对适度的政治效能感。[14]149新市民的政治效能感的极低水平可以深切折射出这一群体与政治系统的深度疏离、强烈无力和普遍无能的状态,从一个侧面证明了这一特殊群体“身份政治”缺失。[7]119主体性政治价值观虚弱的事实,表明新市民这一政治态度的“脱域”现实。

表1 新市民与农民、市民的政治效能感的频数分布表

上述新市民政治效能感的总体表现,并没有出现从传统到现代的“过渡人”的特点,即在“农民—新市民—市民”的序列上,呈现出优于农民、弱于市民的政治态度特征,而是表现出不仅弱于市民,也弱于农民的政治态度,可以说是政治“边缘人”的特点。

(二)“内低外高”的非均衡性:新市民政治效能感的结构特征

政治效能感结构的均衡性是指内在政治效能感与外在政治效能感结构上的相对平衡。正如阿尔蒙德所认为的那样:“政治能力和行政能力是不同的,但又不完全是相互独立的,而是具有一定量的政治能力会转化为行政能力,行政能力也可以转化为政治能力。”[15]将此观点推演,即内在政治效能感与外在政治效能感是个体主观政治能力的一体两面。内在政治效能感高的个体所具有的政治影响力除了可以影响官员、相应的自治和政府组织与政策外,还可以通过这样的影响过程达到自主性基础上对政治系统的信任与依赖,所以,内在政治效能感是适度性上的自主性体现。同样,外在政治效能感也应体现为通过对政治系统的信任转化为自身的政治影响力。过高的外在政治效能感则可能将信任转化为依附和完全的依赖,丧失政治影响力;而过低的外在政治效能感则会产生对政治系统的完全不信任,使得政治系统丧失执政基础。因此,政治效能感的内、外在结构关系则会表现为两种基本状况,一种是均衡性状态,另外一种则是不均衡状态。而不均衡又可表现为“内低外高”型不均衡,这种情况说明个体的内在影响力和自主性不足,而对政治系统表现出较强的依赖和信任;另外一种情形则是“内高外低”的不均衡,这表明民众较强的影响力与对政治系统的低度信任。

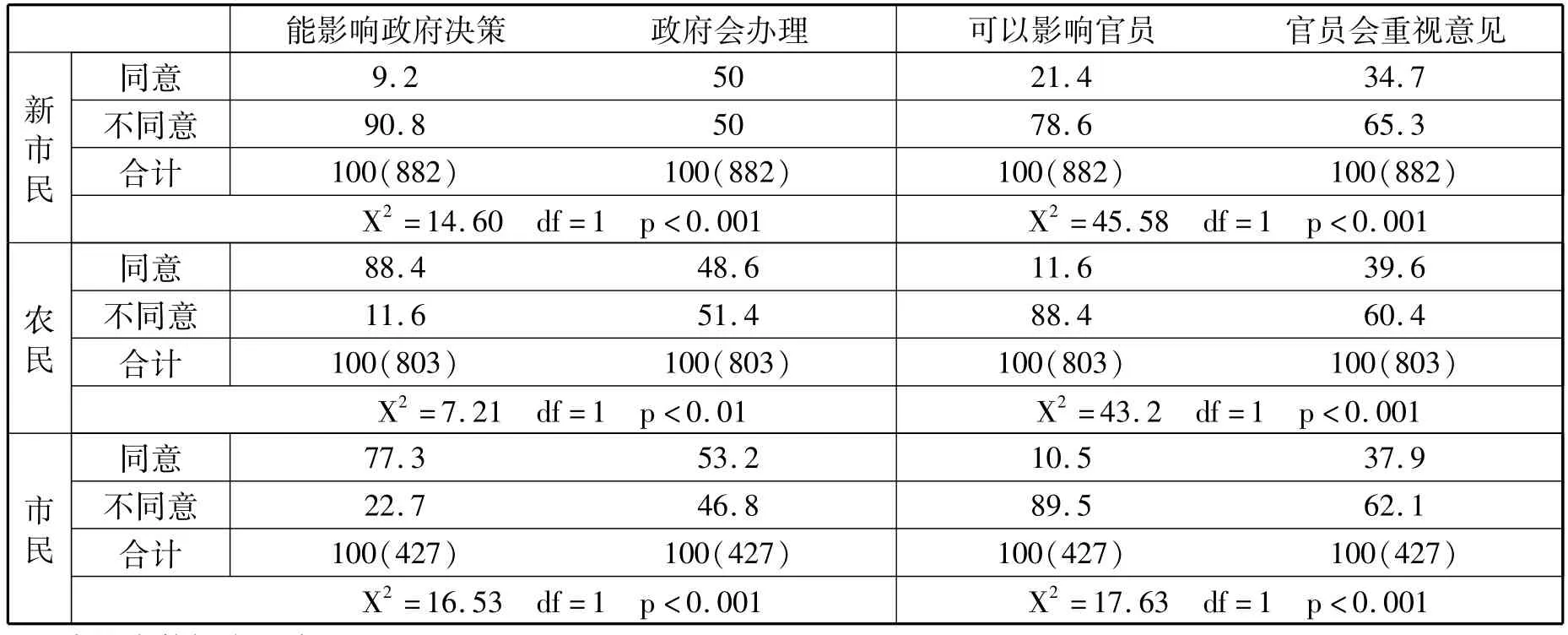

依据上述观点,中国新市民的政治效能感在内与外结构方面有怎样的特征?它与农民、市民的政治效能感在结构上有什么相同与不同之处?通过具体题目的列联表比较,则可发现如下特征。详细数据可见表2、表3。

表2 新市民与农民、市民社区(村庄)内、______________________________外在政治效能感结构关系的列联表

由表2可知,新市民在社区(村庄)政治效能感的内、外结构上全部呈现出“内低外高”的特点,即在“能影响居(村)委会决定结果”和“居(村)委会的决定能反映想法”这一对题目上,新市民选择同意的比例分别是21.4%和40.2%,且呈现显著差异;在“能说服居(村)委会干部”与“居(村)委会干部重视意见”这一对题目上,新市民选择同意的比例分别是24.5%和33.7%,且显著差异;在“能够说服居(村)委会”与“居(村)委会在乎想法”这一对题目上,新市民选择同意的比例分别是26.8%和34.9%,且呈现显著差异。通过与农民和市民进行比较发现,农民的村庄政治效能感的内、外结构上呈现的特点只有一对关系是“内低外高”,有显著差异,但在另一个题目上,则呈现出“内高外低”的显著差异。同样市民也表现出与农民相似的特点。因此,可以说明,新市民的社区(村庄)内在、外在政治效能感的结构处于“内低外高”的非均衡状态,并且是处于内、外在低水平性下的普遍的非均衡,显示出对基层自治组织低信任、低依赖下的“内低外高”状态。

表3 新市民与农民、市民政府内、外在政治效能感结构关系的列联表

表3显示,新市民政府内在与外在政治效能感的结构状态,在两个题目上依然是“内低外高”的特点,即在“能影响政府决策”和“政府会办理”这一对题目上,新市民选择同意的比例分别是9.2%和50%,并呈现显著差异;在“可以影响官员”与“官员会重视意见”这一对题目上,新市民选择同意的比例分别是21.4%和34.7%,且表现出显著差异。农民和市民在这两方面表现出与新市民较大的不同:农民与市民均在“能否影响政府决策”与“政府会办理”这一对关系中呈现出“内高外低”的显著差异特征。在“可以影响官员”与“官员会重视意见”一对关系中,农民、市民与新市民的表现基本一致。与社区政治效能感的结构关系不同的是,新市民政府外在政治效能感明显提升,基本上与农民和市民持平,但总体而言,相较于农民与市民依然是普遍的不均衡状态。

综上可见,新市民在内在、外在政治效能感的结构关系上体现出普遍的“内低外高”的非均衡状态。说明他们不管在社区还是政府方面,都呈现出以“依赖性”为主的政治态度,然而这并不能认为新市民已在政治系统之中,原因是他们外在政治效能感只是相对于更为低弱的内在政治效能感而言趋高,并不是绝对水平上的趋高特征。所以,更为准确地说,新市民的政治效能感是自主性匮乏下的弱依赖和弱信任,从另一个层面证明了他们与政治系统疏离的关系。

(三)“近低远高”的非一致性:新市民政治效能感的层级特征

从政治效能感的层级角度看,一个在政治上积极的公民应既能感觉自己能影响基层自治组织与干部,也能影响政府及其官员;同时,也在一定程度上认为基层组织与干部乃至政府组织和官员是值得信赖的。这是个体内外在政治效能感在层级上的正向一致性,这当然也是个体在政治效能感层级关系上的最佳体现。与此相反,则是一个个体既不能影响基层自治组织,也不能影响政府,尽管也保持了层级上的一致性,却是负向一致性,这是个体政治效能感层级关系上的最差表现。然而,在现实政治生活中,更为常见的是,由于人们接触最为频繁的是基层自治组织,理应与这级组织与人员更为熟悉,在影响程度和信赖程度上应高于远离自己的上级政府,往往形成“近高远低”的顺向非一致的政治效能感;与此相对应的则是,与基层自治组织和干部产生疏离,与远离自己的上级政府形成较强的影响力和信赖感,形成“近低远高”的逆向非一致的政治效能感。

表4 新市民与农民、市民内在政治效能感层级关系的列联表

依此观点,运用列联表和卡方检验审视新市民政治效能感的层级关系,并将其与农民、市民的政治效能感层级关系进行比较。具体可见表4、表5。

由表4可见,新市民的政治效能感在内在层级关系上表现为:第一,在“清楚社区(村庄)事情”和“了解国家大事”这一对关系上,选择同意的百分比分别是13%和32%,且差异显著;在“了解居(村)委会办事程序”和“清楚政府办事程序”这一对关系上,新市民选择同意的百分比分别16.2%和22.4%,并且表现出显著差异性,体现着“近低远高”的逆向非一致性特点。在这两对题目上,农民和市民也表现出“近低远高”的逆向非一致特点。但是,在两对关系的差异度上,市民的差异度最低,说明市民在主观了解政治内容方面优于农民和新市民。同时,可以看到,尽管新市民和农民在这两对关系上表现状态基本一致,但也能发现,新市民不管是社区内在政治效能感还是政府内在政治效能感上,选择同意的人数极少,最多的不到四成,农民却有超过一半或者接近一半的比例选择同意。第二,在“能说服居(村)委会干部”和“能影响官员”这一对关系上,新市民选择同意的比例分别是24.5%和21.4%,且呈现显著差异,表现出“近高远低”正向的非一致性特点。这一特点与农民和市民比较一致,农民在这一对层级关系上,选择同意的百分比分别是29.5%和11.6%,且差异非常显著;市民选择同意的百分比分别是55.3%和10.5%,有显著差异。但是在“能影响居(村)委会决定结果”和“能影响政府决策”这一对题目上,新市民选择同意的百分比分别是21.4%和9.2%,且差异显著,显示出“近高远低”的正向的非一致特点;农民选择同意的百分比分别为53.1%和88.4%,且差异显著;市民选择同意的百分比分别是40%和77.3%,且差异显著,农民和市民均表现为“近低远高”的逆向非一致的特点。由此可见,新市民内在政治效能感的层级特点体现出非一致的特点,且呈现出“近低远高”和“近高远低”的混合型状态。

表5 新市民与农民、市民外在政治效能感层级关系的列联表

由表5可见,在外在政治效能感的层级关系上,新市民在四对关系上从同意的百分比看有较大提高,有的比例超过了五成,而且均体现出显著差异,其中,“居(村)委会在乎想法”与“政府会重视建议”这一对关系上,新市民选择同意的百分比分别是34.9%和40.6%;在“居(村)委会干部会重视建议”和“官员会重视意见”这一对关系上,新市民选择同意的百分比分别是33.7%和34.7%;在“居(村)委会决定能反映想法”和“政府会办理”这一对关系上,新市民选择同意的百分比分别是40.4%和49.8%。这三对关系呈现出“近低远高”的逆向非一致性特点。只有在“居(村)委会干部会处理”和“官员会办理”这一对关系上,表现出“近高远低”的顺向非一致性的特点。由此可见,新市民在外在政治效能感的层级关系上以“近低远高”为主要特征。相比较而言,农民在上述同样四对关系中,有三对关系表现出“近高远低”的顺向非一致性特点,且差异显著,只有一对层级关系表现出“近高远低”的逆向非一致性特点;同理,市民在政治效能感的三对上下层级的关系上表现出“近高远低”的顺向非一致性特点,且差异显著,有一对关系表现出“近低远高””的逆向非一致性特征。由此可见,新市民在外在政治效能感的层级关系上依然体现出较为明显的逆向非一致性。

综上,新市民的内在政治效能感和外在政治效能感的层级关系上,大多体现出“近低远高”逆向的非一致性特点,并伴有少数的“近高远低”顺向的非一致性现象。同样,新市民所表现出来的“远高”也不是绝对的高,只是相对于低弱的社区政治效能感而言有较高的情形。在这样的前提下,审视新市民政治效能感的“近低远高”的层级关系,则会发现,在社区层面的低政治效能感,充分表明新市民与所在社区的疏离关系与“脱域”的状态;而对于国家政治系统的相对亲近,则带有明显应然的成分,并不一定是实际状况的真实映射。

四、结论与讨论

概括地讲,中国新市民的政治效能感在水平、结构和层次关系上分别表现出极低水平性、“内低外高”的非均衡性和“近低远高”逆向的非一致性等特点,带有明显的时空烙印和身份印记。他们在空间上游离于城-乡或者城-城之间,或者被城市包围着的农村,在时间上处于传统与现代的过渡期,在身份上并不是“既是农民,又是市民”的角色,而是“农不农,市不市”的尴尬角色。从政治生活而言,他们脱离了原有乡村的政治生活,也没有进入城市社区的政治场域,相对成为游离于现实政治世界之外的群体,最终形成了“脱域”的政治态度,即在无或者极弱的政治刺激下所形成的态度,表现出个体主观政治影响力和政治回应力的极度虚弱以及与政治系统的脆弱关系。

导致中国新市民“脱域”的政治效能感的主要原因来自两个方面:一方面是新市民所在社区存在社区区别性治理(discriminatory governance)[16]的现象,较多的社区在治理过程中对新市民不理不问,处于放置与歧视状态;还有的社区表现为新市民与本社区居民的双重管理和服务办法,在调研中,也多次听到新市民对社区居委会抱怨“居委会很少与我们打交道”,①这一说法是2015年在某社区调研中不少新市民的表达。对于整村改制的新市民则出现了治理弱化的问题,也难以与城市社区相一致。如何将新市民真正纳入社区治理的范畴,让他们能够与城市社区真正接触,参与社区公共生活,获得相应的政治权利,不仅需要相应的制度供给,更需要在治理过程中体现更多的人道关怀和积极服务。另一方面,新市民群体由于缺少组织关爱,自身会产生强烈的被遗弃感,久而久之,也缺少了关注政治问题、关心政治事务的动机,无心要求基本的政治权利,最终导致新市民不仅对基层自治组织的疏离,也导致了对整个政治系统的冷漠。

从人的现代化角度看,新市民政治效能感的特点表现出的“过渡人”属性,并不是处于“传统人-现代人”之间所兼具的特征,而是成为被政治系统抛弃的“边缘人”。如此看来,对于新市民而言,人的现代化道路还十分漫长。从新市民政治效能感的培育来看,城市社区的尽快介入,通过接触、沟通和服务等方式将新市民的管理纳入到与市民同样的范畴之中,并借助社区正常的政治活动刺激并强化新市民的政治效能感,使其摆脱“边缘人”的态度属性,尽快成为具有理性、成熟政治态度的现代公民。

[1]文军,黄锐.超越结构与行动:论农民市民化的困境及其出路——以上海郊区的调查为例[J].吉林大学社会科学学报,2011(3):18-24.

[2]赵光勇,陈邓海.农民工社会资本与城市融入问题研究[J].当代世界与社会主义,2014(2):187-193.

[3]文军.农民的终结与新市民群体的角色再造——以上海郊区农民市民化为例[J].社会科学研究,2009(2):118-125.

[4]崔岩.流动人口心理层面的社会融入和身份认同问题研究[J].社会学研究,2012(5):141-166.

[5]李蓉蓉.政治效能感研究的学理基础与现实意义[J].山西大学学报,2012(4):90-94.

[6]金耀基.从传统到现代[M].北京:中国人民大学出版社,1999.

[7]郑永兰.行进中的现代性:新生代农民工的“身份政治”[J].学海,2014(4):117-121.

[8]中保网.中国人口流动发展报告(2015)[EB/OL].(2015-11-11)[2016-03-18].http://xw.sinoins.com/2015-11/11/content_174535.htm.

[9][美]阿列克斯·英格尔斯.人的现代化[M].殷陆君,编译.成都:四川人民出版社,1985.

[10][德]埃里希·弗鲁姆.逃避自由[M].陈学明,译.周洪林,校.北京:工人出版社,1987:81.

[11][英]安东尼·吉登斯.现代性的后果[M].田禾,译.黄平,校.南京:译林出版社,2000:18.

[12]李蓉蓉.论政治效能感[J].国外理论动态,2015(5):109-112.

[13]文军.“被市民化”及其问题——对城郊农民市民化的再反思[J].华东师范大学学报,2012(4):9-11.

[14]李蓉蓉.效能与参与视域下的基层民主政治——以山西城乡居民的调查为例[M].北京:中央编译出版社,2014.

[15][美]加布里埃尔·A·阿尔蒙德.公民文化——五个国家的政治态度和民主制[M].徐湘林,译.北京:东方出版社,2008:202.

[16]李蓉蓉,王南南.社区区别性治理:特征、成因与对策[J].中国行政管理,2016(5):55-58.

Disembedding Political Attitude:A Com parative Analysis on the Characteristics of Political Efficacy among China’s New Citizens

LIRong-rong

(School of political Science and Public Administration,Shanxi University,Taiyuan 030006,China)

As an emerging social group in China’smodernization drive,China’s“new citizens”have exhibited distinct political efficacy,which directlymirrors their relationship with the political system and their political capabilities and indirectly demonstrates the developmental characteristics ofmankind at the phase ofmodernization.By employing a quantitative survey method,the article compares the political efficacy among“new citizens”with that among China’s rural and urban residents from horizontal,structural and hierarchical dimensions.As it turns out,political efficacy among China’s“new citizens”is extremely low in horizontal dimension,imbalanced as“lower at the inner circle,higher at outlier space”and inconsistent as“the nearer,the lower and vice versa”.The article concludes that political efficacy among China’s“new citizens”is a kind of disembedding political attitude in nature,typical among“marginalized groups”in themodern era.

China’s new citizens;political efficacy;disembeddedness;marginalized groups;political attitude

D663.2

A

1007-6522(2017)01-0118-12

10.3969/j.issn 1007-6522.2017.01.010

(责任编辑:李孝弟)

2016-07-30

教育部人文社科资助项目(14YJA810005)

李蓉蓉(1967- ),女,山西太原人。山西大学政治与公共管理学院教授,政治学博士,主要研究方向为政治文化与政治心理。