尚情尚智之分形与鬼神幻化之俗趣

——论东大双红堂与《俗文学丛刊》存录清末川剧《荷花配》

郭君娅

(四川大学 文学与新闻学院,成都 610065)

《荷花配》是清末川剧传统剧目,属聊斋戏。1949年后,文化政策使然,四川省川剧鉴定委员会将其进行了颠覆性改编,以油印本刊行。之后改编本又被收入《川剧传统剧目选集》第15集[1]中出版。而与之剧情颇似的滇剧《荷花配》也有相同际遇。改编版本滇剧参加1956年云南省第一次戏曲观摩会演,包揽多项大奖,同年进京演出并获得热烈反响。改编版本的广泛流传使传统剧目逐渐淡出人们的视线。日本东京大学双红堂文库a双红堂文库为日本东京大学东洋文化研究所汉籍善本全文影像资料库所收藏之孤本和稀见戏曲小说,原为日本法政大学长泽规矩也先生旧藏之中国明清戏曲小说,后归东京大学东洋文化研究所。与中国台湾《俗文学丛刊》b《俗文学丛刊》所收录剧本,系台湾傅斯年图书馆所藏。[2]存录《荷花配》剧本共两种(后文简称红本、俗本),乃流存于域外和台湾的传统剧目藏本,具有较高的文献与文学价值。

一、版刻样貌与故事源流

第一种,双红堂本《荷花配》,现为日本东京大学东洋文化研究所汉籍善本全文资料影像库所藏的六十四册四川唱本之一,书名:“[唱本六十四册]荷花配”;内容分类:“集—词曲—南北曲—清季”;索书号:“双红堂—戏曲—188”。为《荷花配》残本。板框四周单边,单页七行行十四字,白口,版心无鱼尾,版心上题“荷花配”,下方标页码。首页右上方有篆书方章“东洋文化研究所图书”;右侧有竖栏,题三大字“荷花配”。正文中亦有此分栏,第四页题“罗汉点化”,第六页题“书房收狐”,第九页题“妖狐现计”,第十三页题“池边遇美”,第十六页题“巧配团圆”,乃各折戏之名目。板框16.6 cm×10.6cm。正文为繁体竖排,科介提示字体较正文稍小。刊刻机构、刊刻时间等信息因失封面而缺失。根据《双红堂藏清末四川唱本〈铍罗当游江南〉整理研究》对此批唱本属性的归纳,“光绪年份较为接近这批四川唱本遗留信息刊播的时段”[3],大致推断此本是清代近光绪年间的四川坊间刊本。

第二种为台湾傅斯年图书馆藏本,由台湾“中央研究院”历史语言研究所影印出版《俗文学丛刊》,题名:“白象山荷花配”。此木刻本为《荷花配》全本。页码标于版心下方。封面有花纹框,正上方题“白象山”,左竖题“批发处古卧龙硚湶记本”。中间题“荷花配”,右下角有“下”字。正文第一页,右侧上部题“改良真本”,其下方题“荷花配”,并有藏书印章,已漫漶难辨。半页八行行十九字,正文为繁体竖排。科介提示字体较正文稍小。板框尺寸未详。由民国年间,古卧龙硚湶记刊刻。“湶记书庄:一作湶记、泉记。湶记书社。民国年间魏思江创办,地址在成都古卧龙桥街,主要经营四川坊刻曲本的批发业务。湶记创办的具体时间不可考,根据现存标有年代的剧本推算,当在民国二十一年(1932)以前。”[4]13-14

两存本中有许多重字重句符号、异体字、日用简体字、别字、俗字或俗刻。如红本中以“匕”为重字符号,以“又”或“重”为重句符号;异体字如“醒悮(悟)、淂(得)、呌(叫)”等;简体字如“云(雲)、书(書)童、言话(話)、书斋(書齋)、还(還)”等;别字如“代(带)路、代(待)等、赫(嚇)、劳劳(牢牢)谨记、遲悮(誤)、师父(傅)、過肚(度),月(越)發”等;俗字或俗刻:“(與)、(回)、(纔)、(來)、(呀)、(發)、(钱)、艮(银)”等,其中有一些俗字俗刻未能辨认如“”。俗本中未使用重字标记,句子重复则直接以比正文字号稍小的“重句”二字标示;异体字如“呌(叫)、甦(蘇)醒”等;简体如“点(點)、绣(繡)屋”等;错别字如“渺忙(茫)、玉腋(液)瓊漿、代(帶)人馬、代(帶)路、代(待)我轉去、聪明人反被那聪明来悮(误)”等;俗字或俗刻如“(面)”,其中有不可辨认者,如“”。

以上用字现象,有的是明显的讹误,如“劳劳谨记”之“劳劳”,盖由于剧本誊写者或刻工的素质低下;有的是为了刊刻便捷,如将“發”简刻为“”;有的是为了配合民间读者的文化水平与阅读习惯而使用日用简体或民间通用俗字。存本中遗留下来的种种印记可以见出当时的四川坊间书商以射利为目的刊刻流行剧本,适应大众、不重推敲书面用语用字、随便就俗、版刻粗疏等特点。

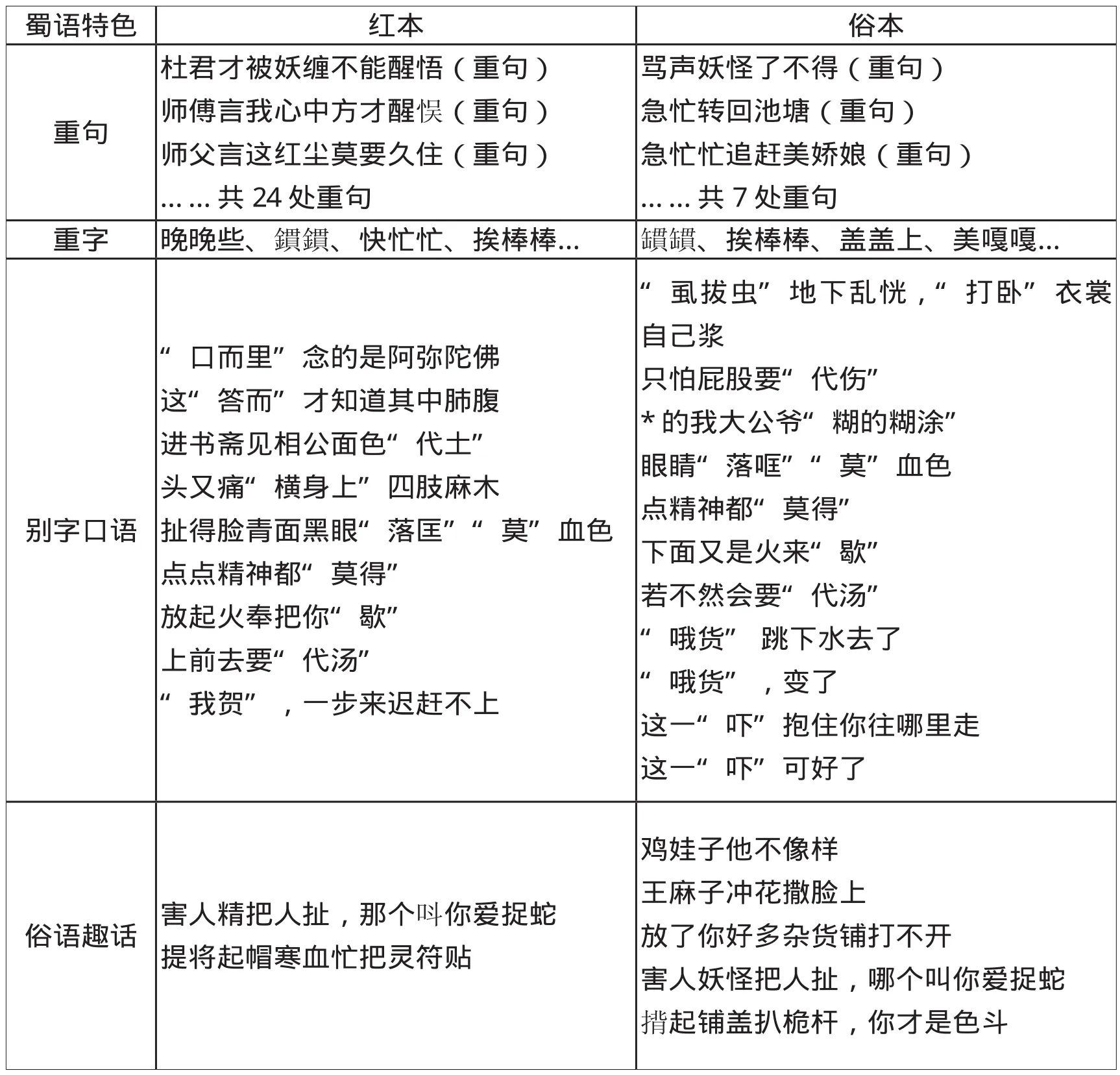

两种存本的唱词念白夹杂着许多四川方言和俗语趣话,将其中具有代表性的整理统计如下:?

表1 红本、俗本中的四川方言

好用重句重字是四川方言之明显特色,红本和俗本中都存在着大量例证。从清末的红本到民国的红本,重句的使用从24处骤减到7处,与《荷花配》戏本逐渐成熟、唱词念白语言向精致化发展有着密不可分的关系。许多方言中独特的语音所配合的文字在历史发展中遗落(或根本没有文字与之配合),存本为了记录这些极具特色的方言口语,使用了许多别字,如使用“莫得”之语音代表方言中的“没有”,使用“我贺”“哦货”之语音代替表惊叹的语气词。川味十足的方言使原本设定于江南的角色形象蒙上了四川人的性情与特点,产生了江南风情与巴蜀韵致融汇措置的艺术效果。丑角的唱词念白含有大量四川方言中的俗语趣话,插科打诨,调笑戏谑,显示了川剧幽默谐谑的本色。其中一些词语和俗语如今或已不再使用,剧本便成为了保存这些语言的活化石,为语言学的研究提供了宝贵资料。

俗本为《荷花配》完整本;红本为残本,内容从“罗汉点化”开始,故事情节与俗本几乎相同。现以两本相结合,聊述完整剧情:故事发生于明代,兵部尚书之子杜君才游玩会云山a俗本称“会云山”,红本称“白象山”。,遇美艳妖狐与其成配,酒色过度而伤身。西方永受罗汉以灵符、磁坛授杜助其收妖。但杜心软又放了狐妖,狐妖感念,治愈了杜的疾病,并提示杜西湖寻美。杜依言摘回红莲,用火熏之,果有荷花仙子现身,杜死缠烂打,得以与荷花仙子成为夫妻。本事为蒲松龄的《聊斋志异·荷花三娘子》。

《四川坊刻曲本考略》中载《荷花配》有光绪二十九年新刊的“公堂本子”b,所谓“公堂本子”,又叫“玩友真本”,指川剧爱好者使用的本子,“玩友”指川剧爱好者,“公堂”是玩友演唱的处所。这是目前已知最早的刊本(尚未可见),是川剧爱好者演出所使用的本子。国内四川省川剧艺术研究院、重庆市艺术研究院、中国艺术研究院藏有刻本和抄本,皆未能寓目。《川剧剧目摭编》[5]、《川剧词典》[6]中“荷花配”条目下所载剧情相同,且较为简略:“杜君才得狐仙指点,摘回荷花一枝,以火熏之,化为美女,自称荷花三娘子,与杜君才结为夫妇。” 《川剧剧目辞典》 所载“荷花仙子”条目下的剧情描述十分详细,细节处皆与红本、俗本剧情相合。可知国内诸藏本与域外两种存本剧情基本相同。c这些辞书的编撰者均系国内藏本收藏单位,所以其条目内容概依据其藏本编撰。

清末地方戏蓬勃发展,同一题材常常在各剧种中广泛流播,《荷花配》即是在这种背景下呈现出广泛的剧种衍出,基本上可分为两条脉络。其一,地理位置相近的川、滇、湘、黔的川剧、滇剧、辰河戏、阳戏均有《荷花配》传统剧目,且剧情颇似。概因其地缘位置相近,故而相互间影响颇深。至于《荷花配》最早起源于何剧种,今已难考。其二是京剧一路,《京剧剧目初探》[7]所载剧情较为简略,《中国剧目辞典》[8]、《京剧发展史略》[9]的记载相同且较为完整、详细:“演荷花三娘子与丹桂、芙蓉三仙,于三月三日王母蟠桃会之期,同往庆贺。有草黑二狐,酒后不守清规,在瑶池之外调情,为荷花三娘子所叱。二狐恼羞成怒,旋被王母逐下瑶池,在田间野合。适书生宗湘严至野外游玩,发现此事,乃与雌狐约定于书房相会。宗为妖狐所媚致病,经书童识破,往告其父。宗父求得镇妖灵符,适狐手持金橘前来探视,被摄入坛内。宗生念系旧好,私将灵符揭去。狐得逃命,乃赐丹治愈宗疾病,并告以至南湖采莲可得佳妇。适荷花三娘子偕丹桂、芙蓉二仙在南湖采莲游戏,宗生前往,将莲摘回,得成夫妇。荷花三娘子以犯清规,被压于莲花山下,产一子。宗生寻至此处,将子抱回,以延嗣续。”京剧敷演了狐妖荐荷花仙子的因由以及荷花被罚、产子的情节。剧情展开与川剧有较大差异。

二、角色分形——尚情与尚智

红本与俗本剧情虽大体一致,但在藏本内部系统存有相当的差异,尤其表现在角色形象所代表的艺术趣味方面。红本中的人物理智而顾忌较多,俗本中的人物尚情而天真可爱。下文就剧中的主要角色形象进行比对和分析。

生角杜君才在两藏本中际遇几乎一致,但从细节上反映出诸多差别。红本中杜君才心机深,做派强硬。而俗本中杜君才则心机浅,愚痴于美色不能自拔。下文就两本中杜君才不同的表现进行梳理。经禅师点化,杜君才得知自己为狐妖缠害。红本杜急切决绝地决定收妖:“叫书童回书斋休得迟误,看禁镡将妖孽性命来诛。”俗本杜则未下定决心收妖,而先装病试探:“回书斋假装病将身坐住,待他来使法术定把他捉。”狐妻询问病情,红本杜谎称是先生看病,对遇禅师之事绝口不提:“先生看他说是酒色过度,怕的是不久后一命呜呼。”俗本杜直言禅师点拨之事,试探狐妻反应:“忽然间痰病口干舌苦,老禅师他说我遇了妖狐。”狐妖去深山摘橘柑后,书童提醒收妖,红本杜即刻命令书童依照禅师所言准备,而俗本杜沉溺在狐妻的温柔关爱之中,已经动摇,谎言“忘坏了”收妖之法,若不是书童主动收妖,这次行动恐怕就要失败。放狐后,红本杜撒谎推卸责任:“……妖孽若来将他收,谁想娘子也收入镡内。”露出阴险狡诈的嘴脸。而俗本杜坦言事实,“乃是和尚所言,说你是狐妖”,憨态尽现。放狐后两本杜都请求再与妖狐做夫妻,但是时机不同,红本杜是在吃了狐妖的药丸,确认身体痊愈时;而俗本杜是在未得药丸之前。可见,红本杜更珍视自己的生命,而俗本杜更加钟情于美色。在西湖中追荷花不及,俗本杜不惜以生角串演丑角行当,将银子放在船头,慌忙跳下了船,这一细节更显出他对美色的热切渴望。荷花仙子现身书斋,拒绝与杜做夫妻,红本杜直接上前扭抱仙子,做派强硬;而俗本杜在书童的提醒下,才企图抱住仙子。当荷花仙子化作顽石后,红本杜言“就是石块,相公也要抱你几夜,温燰之心”,俗本中杜言“慢说是人,就是顽石,这样美貌也要抱你三年”。二者执着、痴愚程度的差异一目了然。

旦角玉面狐狸在深山中修道千百年,聪明、机灵、敏感,慧眼观见文曲星脱化杜君才,便化作美艳女子勾引。红本是《荷花配》下本,情节从“罗汉点化”开始,故涉及狐妖剧情较少。但从仅有的片段来看:红本中,狐妖曾两度表明“师傅言这红尘莫要久住,……功成满要见那西方活”,“若是久恋红尘,前功枉费”,并未完全沉浸在爱情中,而是心心念念着“修道成仙”的初衷,比之俗本中多了几分理智与功利之心。俗本中,狐妖回至书斋,杜装病道“老禅师他说我遇了妖狐”,狐妖奇怪道“杜郎君昨日都还是好人,怎么今日得了病患”。以狐妖的机敏,面对夫君的试探,应该判断出杜已知晓自己的妖异身份,并感知到由禅师带来的潜在危险。但仍然怀抱着侥幸心理,去山中为夫君寻找橘柑。可见她用情至深,与其初上场的唱词——“观红尘闹闹嚷嚷,隐动了雪月风光”相呼应。俗本狐妖尚情,出于倾慕接近杜君才,忘我地投入爱情,面对隐藏的危险仍冒险维持关系。红本中的狐妖则偏向理智,始终不忘修道成仙的功利目的。

旦角荷花仙子,在天宫修炼百千年,偷生下凡,流连人间。表面上不愿放弃成仙的夙愿,拒绝与杜成夫妻。但实际上外冷内热,热衷人间情爱。两本相较,俗本对其欲就还推、故作矜持的特点表现得更加细腻生动。荷花仙子化作顽石,杜将之放在牙床上并准备抱着入睡。红本中未提示顽石何时复化美色,荷花亦没有再作抵抗和周旋:“[旦唱]无奈了上前来好言告哀,尊相公快撒手两下和喈(谐)。”情节平直,人物形象扁平。而俗本中,杜郎宣言即使是顽石也要抱上三年,荷花仙子受到感动,又化作美色,这便已经表明接受了杜的求欢。但仍然推托忸怩:“[旦唱]杜君才莫抱奴快把手改,为什么要与奴两下和谐。奴与你成姻亲必把奴害,万不能成正觉去赴瑶台。”在杜郎继续纠缠一番后才反复强调自己出于无奈顺应杜郎:“[旦唱]杜君才抱着奴无其可奈,无奈了奴与你两下和偕(谐)。”当夜荷花仙子便被摘走仙根,打为凡妇。次日,荷花娘子虽为之苦闷,但经过夫君劝说便释怀,从而彻底地投入了俗世生活。俗本中荷花仙子百般推拖矜持,显示出仙子与凡夫成配的焦虑,而在焦虑中放弃仙程,更显难能可贵,反映出仙子对红尘情爱眷恋至深。

在蒲松龄所著的《荷花三娘子》中,狐妖“顿悟大道”,离开宗生;荷花仙子为宗生诞子嗣后,夙业偿满而离开:显示出“聚必有散”的宿命和悲剧色彩。此题材改为川剧后,结局变为荷花仙子为尘世幸福被摘去仙根,永享夫妻和谐生活。文人创作的案头故事转化为盛行民间的戏曲文学,崇尚冲淡的审美和佛教夙业等思想便因不符合民间大众的审美情趣而不再被推崇,剧本转而强调热烈的尘世幸福。然而此种转变亦非一蹴而就,而是随时间演进不断强化和定型。

红本刊于清末近光绪年间,俗本刊于民国,从清末至民国,角色形象的理智色彩逐渐褪去,向着尚情、痴情的方向发展。士子不再孜孜追求官途,修行千百年的狐媚花仙不再执着于成仙,以男女情爱为代表的尘世幸福被无限放大。这或许是因为蜀地地处西南,远离京城,追求功名利禄的氛围较为淡薄。而《荷花配》等聊斋戏又是流播于民间的“下里巴人”之作,所以对稳实的日常生活表现出巨大的热情。而由地方性和民间性带来的这股尚情的驱动力在剧本的成熟过程中不断发挥作用,造成了两种刊本角色之分形。相比于同题材的京剧《荷花配》强调人妖殊途的主题意涵,可以见出清末川剧的本位特色在改造聊斋戏时所注入的异质新鲜活力。

三、鬼神幻化之俗趣

“ (川剧聊斋戏)剧目的众多必然带来舞台艺术的繁荣,频繁的演出活动更推动了表演技艺的日新月异,精益求精。在清末民初以至建国之前,一般的川剧班社通常都能演出20多个聊斋戏剧目,大量鬼狐戏的上演,为川剧表演手段的创造和积累提供了有利条件。许多至今仍然保留于川剧舞台并被国内外观众赞叹不已的特技绝招即出自聊斋戏,而且一些杂技、民间游艺也在聊斋戏中得以发挥并日趋精致,具有了艺术欣赏的品位。”[10]157此论认为川剧聊斋戏丰富的剧目和频繁的演出活动促进了其舞台艺术的发展。聊斋故事大比重的狐魅花仙题材故事成就了川剧聊斋戏中众多精彩绝伦的鬼狐戏场面。那么《荷花配》是否蕴含了些许撼人耳目的表演呢?

传统剧目《荷花配》的具体搬演史料今未见到,演出已不见于现今舞台,亦无传承技艺的老艺术家,导致其搬演情况很难直接探知。好在存本中科介等舞台提示从侧面提供了重要线索。据舞台提示显示,《荷花配》在呈现鬼神幻化场面时,至少借助了特殊装扮、程式化动作、灯光、帮腔、配乐等形式。

红本中杜君才心软而将狐妖从磁坛中放出,狐妖狼狈现形:“[生]念在夫妻思情将符揭去。[见恶像]”,“见恶像”舞台呈现有双重变现,一是将“见”理解为“见到”,生角以一套具有观赏性的程式化动作表现受到惊吓的心理活动,如川剧生角用以表现内心活动的“褶子功”。二是将“见”理解为“现出”,由演员身着特制的服装上台表演。从表演场景的对接与转换看,可以是旦角演员本身更换装束上台;可能性更大的是别一位演员作奇异装束上台,如此可节约换装时间,实现舞台调度。如川剧《白蛇传》中使用“变角”来展示同一人物不同的形态与情态,《收青》的开场戏中,青儿通常由花脸或武生扮演,是一个秉性刚直、行为粗野的男性人物。被白蛇收为徒后,变成白蛇的贴身奴婢随同下山,剧情至此,舞台上的青儿变换为奴旦演员扮演,活泼聪颖、伶俐乖巧。至《吊打》《金山寺》等戏中青儿又由花脸或武生演员扮演,以利于表现其顽强果敢的战斗精神。[11]37特殊装扮可以说是鬼戏最直接的呈现方式,民间戏班可以打破常规,根据自己的创意来制作相应的服装道具,丰富出彩的行头装扮也是戏班立足江湖的重要资本。

俗本中,狐妖在山中化作美女之形以勾引杜君才:“[介]代奴摇身变化。[呀呀呸][过场][唱]日每深山把道讲……”舞台提示为“呀呀呸、过场”。旦角在表演摇身幻化美女时,口中以“呀呀呸”应声,可以想见与之配合的当为一套程式化的动作。妙曼的身姿展现出鬼狐旦的妖娆韵致,撩人的神情暗示出生角杜君才被迷得神魂颠倒的因由。书童收妖时“[小旦介]为什么那傍毫光闪闪。[丑介]在那里。[旦介]在这里。[丑介]阿弥陀佛。[过场]呀呀呸。[苦竹二八]”。丑角口呼“呀呀呸”并在过场时,表演相应的程式化动作。丑角常常身怀绝技,所以此时很可能表演翻跟斗等高难度动作,博得阵阵喝彩。中国传统戏曲的舞台背景简单,又缺乏先进的声响灯光技术,所以常使用程式化的动作进行写意性表演。符合角色行当特点的、表现某种情境或者传递情绪的程式化动作,本身便携带了大量的信息并且具有观赏性。

红本中杜君才用火炼荷,仙子现身:“[灯蛾现上][旦唱]骂声狂徒心迷坏……”舞台提示“灯蛾现上”,概是在舞台上布置机关,令旦角荷花仙子在灯烛投射的光影所营造的神秘氛围中登场。俗本中收妖时旦角的唱词:“[小旦介]为什么那傍毫光闪闪。”暗示舞台上可能有灯光闪闪之效果。虽然我们不能坐实当时的舞台上到底是如何布置机关、操控灯光的,但可根据其他川剧鬼戏的技艺加以推想。新中国成立前川剧最常演的鬼戏《飞云剑》中便使用了大量的机关布景。为了呈现侠士燕赤侠使出飞云剑斩去陈仓老魔的手爪的情节,他们设置了这样的机关:“在天幕后面由人操纵剑和鞘在空中飞行,只需制作一些简单的道具,然后用两个手电筒照光,以电光投射的不同角度来显示剑与鞘的分离,再以电光投射的变化来制造剑在空中飞行的景观,由此出现了飞云剑与陈仓老魔在空中搏斗,最后斩断老魔手爪的场面。”[11]160-161民间戏班各尽其能,在舞台上布置出巧妙的机关,投射出诡异幻化的光影,为狐妖花仙的戏份增彩。

俗本:“[小生介]在那里?[过场][和介]指破妖狐绝形影,复到西湖遇佳人。[生介]莫有甚么和尚,待我转去哦。师傅霎时不见,待我望空而拜。[吹打]”,和尚谎称又来了一位风僧,生角过场,即在舞台上漫走一小圈,转移观众的注意力,扮演和尚的演员在暗场中默默退下。待生转回原位,和尚已下台,生望空而拜,同时传来吹打之声,便烘托出和尚幻化、霎时离去的神秘色彩。俗本中丑角书童收妖时舞台提示“苦竹二八”,“苦竹”为“苦竹云”的简写,是【驻云飞】诸多变例之一。【苦驻云】,是一种锣鼓牌子,坊间刊本版刻粗疏,以简字错字代替了正字。“二八”是锣鼓敲打的音乐节奏与鼓点记号。杜君才揭去灵符,放走狐妖:“[生介]奴才晓得什么。[唱]忙把灵符扯,放走那妖孽:【苦竹云】[旦现恶像]。”根据舞台提示,旦呈现恶像的同时有苦竹配乐。狐妖与杜诀别,“[旦介]奴别相公,回山去了。[吹打下]【苦竹云】”旦角的离场亦有配乐相伴。锣鼓管弦等配乐可谓是戏曲的灵魂所在,不仅可以帮助演员传情达意,还能烘托出色彩各异的舞台氛围,而川剧“帮打唱”的表演程式,在接入打击乐的音响效果同时,强化舞台演出的不同情境与氛围表达。这里的【苦竹云】即【驻云飞】在高腔中的变例,这个曲牌在川剧高腔中与【驻云飞】相似,“有‘甜’‘苦’之分,有‘飞’与‘不飞’之分”,“不论悲欢离合等剧情,皆可使用。帮‘钻句’要分甜苦,苦用‘哝’腔……苦词甚哀,则为悲调”。[12]130-135如此看来,此第一处“苦竹云”,应该是以很重的锣鼓点子配合“旦现恶像”的变形表演,强化狐妖变像带来的惊诧与恐惧效果。而后一处“苦竹云”,结合上文“吹打下”,是唢呐锣鼓套打,形成“吹”和“打”不同音质与乐音的对位与弥合。和尚离场,锣鼓顿拍能够调动观众的神经去强化对和尚神通广大的认知;书童收妖,锣鼓点子与身段亮相相契合,以紧张的节奏加强了舞台整体表演的张力,令观众目瞪发竖,激动不已;狐妖与杜郎诀别,唢呐与锣鼓套打配乐以凄婉之音催生观众对狐妖的怜悯之情,各极其俗谐之妙。

红本中狐妖与杜君才分别,“[旦介]敢妻更强,就此一别。[口传下]”,舞台提示“口传下”,或为旦角口中念着某些咒语下台;或为其他演员或乐师帮腔,发出某种凄幽的背景声,渲染鬼戏氛围。俗本狐妖与杜君才诀别时:“[旦介][空中言]杜郎然何误听残言。”“空中言”乃帮腔代替旦角狐妖念白,旦角演员人在舞台之上,其声音却从空中飘来,她妖异身份不言自明。前文分析到的装扮、程式化动作、布景机关等从视觉上表现鬼狐幻化,而配乐与帮腔则从听觉上渲染出诡异神秘的氛围。

民间戏班演出具有很大的灵活性,存本的舞台提示不甚详尽。但根据这些提示可知搬演《荷花配》的舞台上,曾经热闹非凡。演员们或扮演鬼怪之相上台,或口呼咒语配合某些程式化动作,甚至是高难度的杂技绝活。舞台上布置有灯光、机关,舞台后有帮腔的演员和渲染氛围的各种乐器相互配合。这些对民间观众而言,俨然是一场视听盛宴。与文人士大夫的审美情趣不同,民间观众不喜欢掉书袋、卖弄学问的戏;书生小姐的姻缘艳遇亦离他们的生活太远,令他们提不起兴趣;普通民众的审美情趣尚俗,他们喜欢看动作戏、鬼戏、武戏、功夫戏。以《荷花配》为代表的川剧聊斋戏好演狐妖仙媚的特点就十分“对味”。

结 语

东大双红堂和《俗文学丛刊》存录的《荷花配》是清末川剧传统剧目的域外及台湾存本。对其进行整理,有助于保存重要文献,还原传统剧目的本来面貌。民间刊本虽无严明的版本系统,但从红本到俗本的演进亦能大致分析传统剧目的发展趋势。唱词、念白由拙朴向精致发展,但都保有大量蜀地的方言俗话,呈现出一派江南风情与巴蜀趣味融汇措置的艺术风味;角色形象由尚智向尚情发展,抛弃文人士大夫的审美情趣,热衷尘世生活的主题意脉不断被强化固定;科介提示由简括向详尽发展,揭示出舞台的表演技艺也在趋于成熟和精湛。尤其是鬼狐幻化的舞台提示从侧面展示了《荷花配》绚丽的搬演场面,为研究传统剧目的舞台艺术提供了线索和资源。

[1]罗敏.川剧传统剧目选集:第15集[G].贵阳:贵州人民出版社,2009.

[2]台湾“中央研究院”历史语言研究所.俗文学丛刊:第2辑第107冊[M].台北:新文丰出版股份有限公司,2002.

[3]丁淑梅.双红堂藏清末四川唱本《铍罗当游江南》整理研究[J].民族艺术研究,2014(6).

[4]刘效民.四川坊刻曲本考略[M].北京:中国戏剧出版社,2005.

[5]重庆市艺术研究所.川剧剧目摭编[M].重庆:西南师范大学出版社,1997.

[6]胡度,等.川剧词典[M].北京:中国戏剧出版社,1987.

[7]陶君起.京剧剧目初探[M].北京:中华书局,2008.

[8]王森然.中国剧目辞典[M].石家庄:河北教育出版社,1997.

[9]苏移.京剧发展史略[M].北京:北京燕山出版社,2013.

[10]杜建华.《聊斋志异》与川剧聊斋戏[M].成都:四川文艺出版社,2004.

[11]杜建华.川剧表现手法通览[M].成都:四川文艺出版社,2002.

[12]川剧高腔曲牌:第 1集[M].四川省川剧研究室音乐组,整理.成都:四川人民出版社,1956.