神话躯壳与作者内核

——论陈凯歌电影的两重矛盾

李美萍

(西藏民族大学 文学院,陕西咸阳 712082)

一、“成长”和“寓言”谱写的“英雄之旅”

作为第五代导演的领军人物,陈凯歌取得了两极分化的评价。在豆瓣网上,他分别取得了第五代导演的最高分(《霸王别姬》/ 9. 4分)和最低分(《无极》/ 4. 5分)。陈凯歌向来取法于上,电影

陈凯歌电影亦有共通之处:他热衷于给电影添加寓言色彩,故事线索一般为主人公的成长之路,除了《风月》《温柔地杀我》《搜索》之外,他的作品几乎都将“寓言”和“成长”作为创作主题。不管是有意为之还是自然流露,在这种主题意识的主导下,陈凯歌的故事总是呈现出“英雄之旅”这一模式的雏形。

美国神话学家约瑟夫·坎贝尔总结了神话故事里英雄历险的一般规律,编剧理论大师克里斯托弗·沃格勒将这种故事模式引入剧作法,在原有结构的基础上做了调整,称为“英雄之旅”模式,使之适用于电影剧作。“英雄之旅”的故事结构为启程、隔离、回归三幕,经过以下十二个阶段:(1)普通的世界;(2)冒险的召唤;(3)对冒险的拒绝,或者说是抵触 ;(4)与智者的相遇;(5)穿越第一个极限; (6)测试、盟友、敌人;(7)接近深层的洞穴;(8)严峻的考验;(9)得到嘉奖;(10)回去的路;(11)复活;(12)满载而归。[1]1“英雄之旅”的故事意味着主人公克服重重困难,完成转变,达到某种更高境界,过程中的基本行为是扫除障碍。

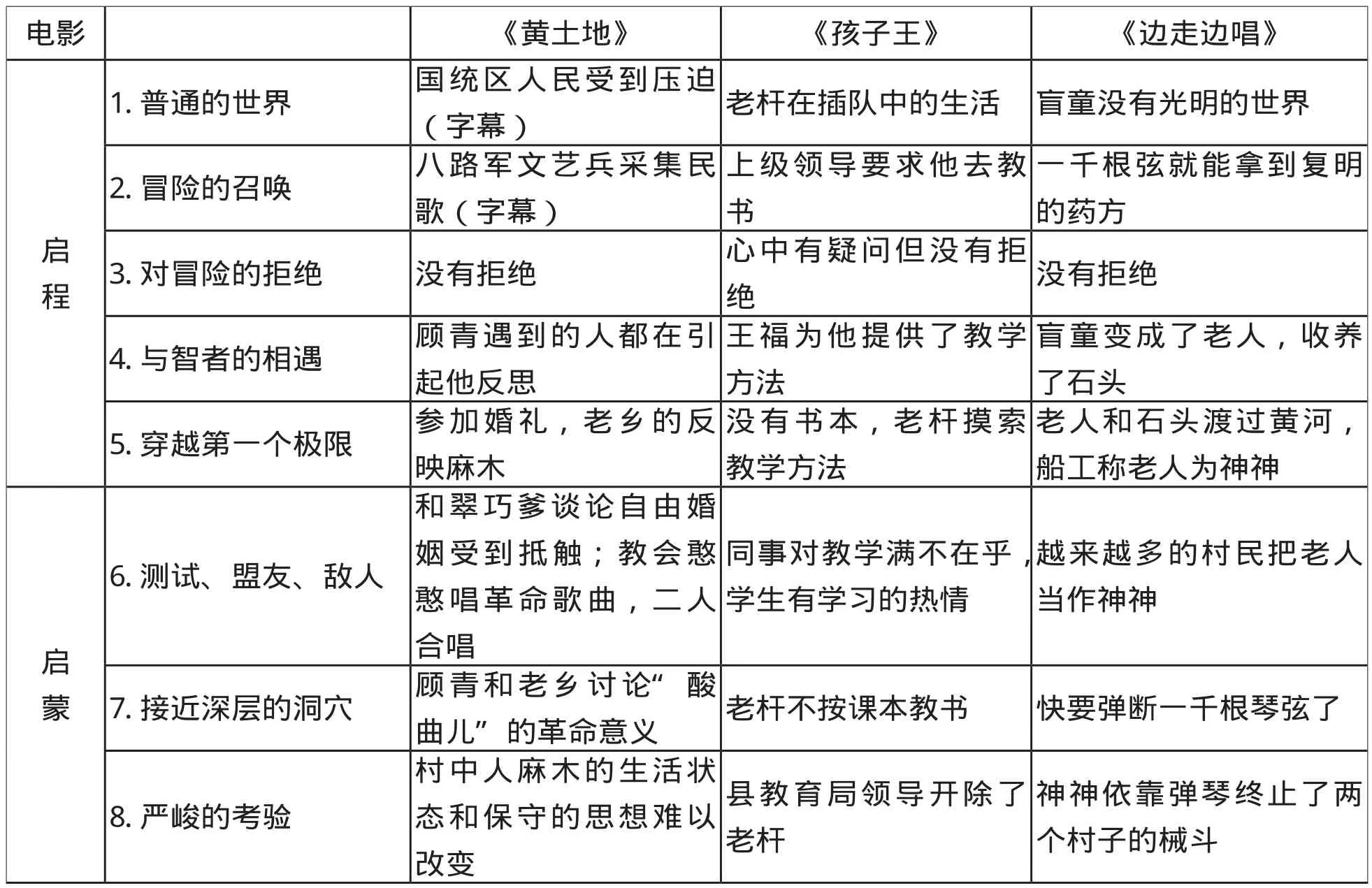

“英雄之旅”是好莱坞重要的剧作模式,《星球大战》《黑客帝国》《阿凡达》等享有盛名的电影都是这种结构。它本质上是一种叙事常规,即使编剧主观上没有按照模式写作,作品若是以主人公的成长为叙事线索,都有可能符合这种模式。坎贝尔认为,英雄历险的标准路径是成长仪式(成长仪式指启蒙、启程、回归三个阶段)的放大。[2]换言之,“英雄之旅”是一个关于成长的寓言。对于观众而言,“英雄之旅”拥有强大的移情效果,因为它源自神话故事,而神话是人类集体无意识的重要组成部分,他们一直是人类身体与心智活动进化和发展的灵感来源。[3]1神话模式的车轮在人类心理上碾出车辙,形成有迹可循的审美前见。陈凯歌早期电影里就有“英雄”的行迹,我们以《黄土地》《孩子王》《边走边唱》三部电影为例,可以得出更为明确的结论。

电影 《黄土地》 《孩子王》 《边走边唱》1.普通的世界 国统区人民受到压迫(字幕) 老杆在插队中的生活 盲童没有光明的世界2.冒险的召唤 八路军文艺兵采集民歌(字幕)一千根弦就能拿到复明的药方3.对冒险的拒绝 没有拒绝 心中有疑问但没有拒绝上级领导要求他去教书启程没有拒绝4.与智者的相遇 顾青遇到的人都在引起他反思盲童变成了老人,收养了石头5.穿越第一个极限 参加婚礼,老乡的反映麻木王福为他提供了教学方法没有书本,老杆摸索教学方法老人和石头渡过黄河,船工称老人为神神6.测试、盟友、敌人同事对教学满不在乎,学生有学习的热情和翠巧爹谈论自由婚姻受到抵触;教会憨憨唱革命歌曲,二人合唱越来越多的村民把老人当作神神启蒙7.接近深层的洞穴 顾青和老乡讨论“酸曲儿”的革命意义 老杆不按课本教书 快要弹断一千根琴弦了8.严峻的考验村中人麻木的生活状态和保守的思想难以改变县教育局领导开除了老杆神神依靠弹琴终止了两个村子的械斗

(续表)

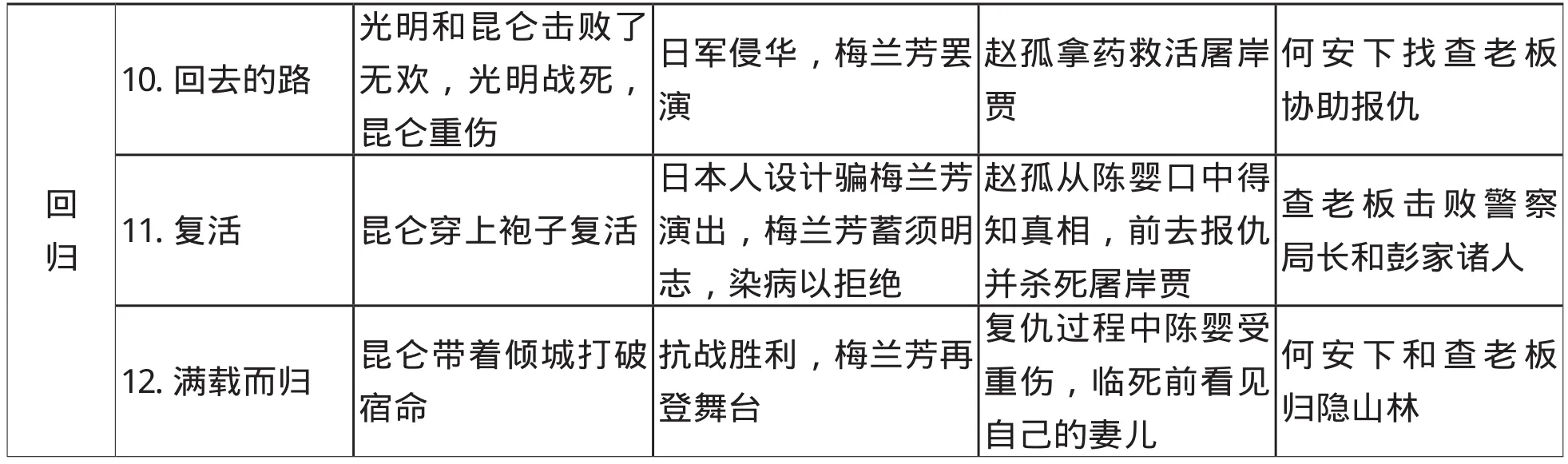

通过表格中的三部电影可以发现,陈凯歌的电影即使没有完全遵照上述十二个阶段,总体上也满足“英雄之旅”中“启程、启蒙、回归”的三幕式发展。陈凯歌的电影迄今为止大致可分为作者电影时期(主要在20世纪80年代,至20世纪90年代初的《边走边唱》)、半商业化时期(主要在20世纪90年代,至2001年的《温柔的杀我》)和商业化时期(《和你在一起》至今)三个不同时期。[4]其早期创作中原本关乎一首民歌一本字典的小事,在后期创作中逐渐变得实际起来,个人的成就变得微不足道,陈凯歌转而表现世界性的、历史性的成就,童话变成了神话。《无极》是观众意识到这种转变的节点,它既是陈凯歌神话素质的大爆发,也是他的电影备受普通观众争议与关注的顶点。陈凯歌《无极》之后创作了四部电影,除了《搜索》,其余三部均呈现着清晰的神话外壳,下表罗列《无极》《梅兰芳》《赵氏孤儿》《道士下山》四部电影为证。

电影 《无极》 《梅兰芳》 《赵氏孤儿》 《道士下山》1.普通的世界红新人 陈婴四十得子 何安下在道观里生活2.冒险的召唤 皇城叛乱,奴隶随昆仑作为奴隶,是光明大将军的重要战力梅兰芳是梨园行的当老道要求比武决定谁离开道观3.对冒险的拒绝将军平叛 邱如白号召戏曲改革庄姬临死前托孤陈婴启程何安下不想离开,打赢了擂台4.与智者的相遇没有拒绝 开始没有拒绝,但在打擂过程中提出终止韩厥闯入争夺孩子,形势所迫陈婴带走赵孤老道说赢的人离开5.穿越第一个极限满神出现做出了关于昆仑的预言邱如白对他的表演提出了具体改进的意见公孙杵臼前来带走陈妻和陈婴的儿子鬼狼刺杀光明被昆仑阻止,光明指派昆仑去勤王梅兰芳和燕十三打擂,胜出了屠岸贾错杀陈婴的孩子,误以为赵家已无人生还何安下下山,在市区里躲避汽车,抢荷叶鸡6.测试、盟友、敌人何安下先后拜师崔道宁、周西宇、查老板,与彭家父子结仇7.接近深层的洞穴昆仑为了救倾城,误杀了王,遭到了无欢的追杀梅兰芳与孟小冬一见如故,在艺术表演上有共鸣,逐渐相恋陈婴带着赵孤拜入屠岸贾门下,屠岸贾收赵孤为义子启蒙光明和昆仑进入皇宫救出倾城,鬼狼告诉昆仑身世邱如白和福芝芳阻挠孟梅恋情陈婴与韩厥密谋复仇,赵孤一直看在眼里何安下拜师周西宇处学习猿击术8.严峻的考验 光明被审判,倾城和昆仑去承担罪名邱如白设计拆散孟梅之恋,梅兰芳下决心赴美演出赵孤脱离了陈婴的看管,但保住了秘密彭家父子追杀到道观但被击败,彭七子枪杀周西宇9.得到嘉奖倾城得知救自己的人正是昆仑并爱上了他梅兰芳在美赢得赞誉屠岸贾出征,韩厥趁机用毒箭击中屠岸贾何安下帮助周西宇求得解脱

(续表)

前文列举了符合“英雄之旅”的好莱坞电影,它们带给观众宣泄的快感;陈凯歌的电影也符合“英雄之旅”模式,却往往呈现出压抑的痛感。二者在结构上明明有相似性,传达出的效果却大相径庭。“英雄之旅”模式的每一个环节和其中的原型都有相应的戏剧功能与心理功能,但在强烈的“作者意识”干预下,陈凯歌电影的“英雄之旅”叙事呈现出两个重要矛盾:原型与功能错位,环节与隐喻错位。

二、原型与戏剧错位

原型对应的是人格的某个部分。沃格勒总结了坎贝尔书中的八种原型,分别是:英雄、导师、边界护卫、信使、变形者、阴影、伙伴、骗徒,以及他们的心理功能和戏剧功能。在陈凯歌的电影中,一些原型没有承担应有的戏剧功能和心理功能,可称之为原型与功能的错位。这种错位集中表现为:“英雄不成长”“导师不传授”。

1.英雄不成长

英雄这一原型象征着弗洛伊德所称的“自我”——与母体区分开的那部分人格,也就是相异于其他人的整体性追求。[1]27英雄(也就是“自我”)所面对的敌人、伙伴、爱人、导师等都是人格的其他部分,但他误以为自己是独立的。陈凯歌说:“杀死了天真和勇气,剩下的就是一群暴民。”[5]43在他看来,天真和勇气作为标志使得自我可以和其他人格区分开来。纯粹的天真和勇气往往出现在人的孩童时代,所以他电影里的主角在拥有两种特质的同时还带着一股孩子气。少年时代初生的理性偏执而单纯,因为没有青春期情欲的困扰,“求理”是这时期的特点。陈凯歌电影在这一点上表现得尤为突出,影片中毫无结果的爱情便是明显例证:《孩子王》里老杆和女知青讨论创作歌曲;《道士下山》中何安下的性行为是出于帮忙;历史上梅兰芳和孟小冬同居多年,电影《梅兰芳》中着重表现为“玩纸飞机”“看电影”之类的少年之爱——如同青春期前无疾而终的暗恋。《无极》中虽有情欲场面但整体纯洁,男女在一起大多也是在讲道理。

英雄历险实际上也是重塑自我的过程,需要回答“我是谁”“我要去哪里”这两个问题,故事的结局处这两个问题应当有答案。结局不是结尾,不意味着故事结束,而是开端、发展、高潮提出的问题得到了解决。英雄的成长是其转变过程,他通过历险而自省,使问题得到解决。而在陈凯歌的电影里,英雄普遍是不成长的。顾青在陕北农村收集民歌兼顾传递革命思想,他给农民讲的道理都对,但是农民信传统胜过信道理,道理是没用的。他走时终于明白这点,说“我在这儿长见识了”,但翠巧提出跟他去解放区,他仍然空谈道理以拒绝。神神弹断一千根琴弦之前就是神神了,琴艺早已不因为弹断琴弦而提高。陈婴原本打算在屠岸贾门下卧薪尝胆,实际上只是虚度年华忍辱偷生。何安下两位师父先后死亡,他的反应是悲伤和复仇,武功心智并未增长。梅兰芳稍有例外,影片中由于受限于史实表现了他的成长,但这种成长终止于他的青年时期(“启程”部分)。而历史上梅兰芳的技法与理念日益精进,成就与突破最大是在中年时期,导演有所取舍。英雄成长是意识的升华引起能力的飞跃,陈凯歌的英雄即使有意识升华也无能力飞跃,成长得不到体现。

英雄的历险是认识并容纳人格其他部分的过程,如果按照“英雄之旅”的标准模式,英雄成长意味着容纳不纯的部分,得到与世界周旋的智慧意味着天真和勇气将被岁月消磨。这与陈凯歌的审美是抵触的,陈凯歌通过“英雄不成长”“导师不传授”(阻止自我重塑)使自己的审美理想得以保持。

英雄寄托着陈凯歌的审美理想,这种审美理想来源于他少年时代的好友的品质。在《少年凯歌》里,陈凯歌描述的三位好友(F、张晓翔、G)都有明显的性格缺点,但因为表现出了“天真”和“勇敢”的特质得到了陈凯歌的赞扬。反观陈凯歌笔下的自己,他缺乏这两种品质,几乎是懦弱而早熟的,在历史大潮里随波逐流,对他的朋友身不能至心向往之。设置“天真而勇敢”的英雄形象,是陈凯歌对自己的现实匮乏给予的想象性满足。

2.导师不传授

导师代表“自性”,即我们体内的神,也就是连接着所有事物的那部分人格。[3]38导师的戏剧功能是传授,对英雄的成长具有指导意义。陈凯歌的导师是欲语还休的,抛下一句话让英雄自己去体悟:神神的师父在临终前留下“弹断一千根弦”的谎言,老道士用“一门之隔,就是两个世界”将何安下逐出道观。有时陈凯歌不设置明确的导师角色,而将导师原型内化于英雄的自我行为标准,英雄只能依靠自悟提升能力,《黄土地》中的顾青、《孩子王》中的老杆都具有这种能力。再或者把导师倒置为特殊的边界护卫,使他成为英雄成长的阻碍,如《无极》中的鬼狼与昆仑。导师传授的被动性使英雄需要在主动的行动中获得正确观念。而陈凯歌的英雄普遍又是不成长的,最终构成“消极的导师和木讷的英雄”这样的局面。

导师原型是“超我”部分中最崇高、最近神的部分,也是最违背人的生物本能的,所以可以指导英雄(自我)。所以电影里的导师不影射陈凯歌少年时代的老师,而是他少年时代最崇敬的人。那些生活在战后初期的年轻主人公,往往是以暴力或死亡的方式表达他们对上一个时代的了悟,看上去如陌路英雄;只有自动中断了生命的程序,才是人生中最真实的选择。[5]64在陈凯歌看来,选择自杀是对抗无果后最高尚的选择,所以他电影里的导师有着强烈的自毁倾向:鬼狼脱下袍子自杀,周西宇可以躲开子弹也不躲,他们都是主动求死的。当英雄与来自“超我”的导师合一后,走向的也是自我灭亡之路,如神神。在陈凯歌而言,导师的传授功能是不重要的。导师的重要性在于他的生死观:死亦徒然,庶无惭于后世。

除此以外,陈凯歌惯于将导师原型与阴影原型(阴影原型是英雄最终的敌人)并置在一个人物身上,这可能是他削弱导师传授能力更重要的原因。国统区的村民是顾青收集民歌的对象,也是他传播革命思想的唯一阻力。“县里的领导”是指派老杆去教书的人,也是将老杆调离学校的人。神神的师父使神神获得了非凡的琴技,同时也留下了置他于死地的谎言;神神得知真相后,也转化为阴影和导师的混合体,编造了更甚于他师父的谎言。光明将军首先作为昆仑的导师指挥他,最后为救昆仑而死;但同时他作为奴役者,压制着昆仑的人格,并且占据昆仑心爱的女人。邱如白是电影中梅兰芳的智囊,但同时也正是影片中反复隐喻、难以挣脱的“纸枷锁”。邱如白的历史原型是齐如山,他相当于梅兰芳的编剧、导演和宣传顾问。齐如山于品格上清高,于艺术上骄傲,在个人操守上严谨持重,并不曾操控梅兰芳,如此塑造邱如白是导演刻意为之。屠岸贾既是陈婴(主要英雄)的门主,也是赵孤(次要英雄)的义父,同时也是陈婴和赵孤的灭门仇人。他没有传授陈婴任何技能,传授了赵孤剑术并且引导赵孤向自己复仇。《道士下山》稍有例外,彭乾吾并不对何安下起指导作用,但赵心川(徒弟)、彭七子(儿子)添加了他的导师属性。

阴影象征着精神病,或者说是无意识里导致精神病的、不见天日的力量。它和边界护卫具有相似的负面属性,却更甚于后者。它可能成为毁灭性的力量——特别是当你不去认识、面对、照亮它的时候。[1]62当英雄最终击败阴影的时候,意味着他成功地将“本我”和“超我”整合,达到完人的境界。但陈凯歌将阴影与导师合一,使原本就有自毁倾向的导师又拥有了精神病的潜质,所以他的电影里导师(阴影)呈现着偏执和脆弱的特点,往往是一击即溃的。光明大将军失去权力后立刻自暴自弃,邱如白离开梅兰芳后潦倒而颓唐。溃败如果出现在高潮时,效果就是观众期待的压轴戏——与阴影的对决,莫名其妙地结束了:屠岸贾刺中陈婴后中门大开,立刻被赵孤索命;彭乾吾战败后要求儿子向查老板拜师,然后猝然自杀。

三、环节与隐喻错位

“英雄之旅”里的每个环节都有对应的心理隐喻,而在陈凯歌的电影里,由于原型与功能的错位,部分环节总是以相似的方式背离其所对应的心理状态。这里需要说明的是,沃勒格对原有的“英雄之旅”做了简化整理,坎贝尔原有的划分方式更为细致,下文讨论的环节部分来自坎贝尔的划分方式。

1.启程与一次重生的错位

这种错位主要是由“英雄不成长”引起的。上文已经论述过,“英雄之旅”是成长的隐喻,而成长的本质是不断的“重生”。

第一幕“启蒙”要求英雄克服婴幼儿期的无能,这种无能出于对母体世界里的“自我”的情感关系的依恋(恋母情结),与母体分离的感觉应当是痛苦的,所以宣告历险的人都是令人厌恶、恐惧的形象。在婴幼儿时期,父亲是第一个使婴儿与母亲分离的人,对分离的抗拒成为了“弑父”情结的基础。在“第一道门槛”后的未知领域充满了危险的幻象,象征着乱伦的生存本能和“弑父”的破坏欲。宣告者越丑陋,分离越痛苦,“弑父”情结越强烈。上文总结了“英雄不成长”意味着初期的英雄能力已经完备,所以不惧怕告别母体。

昆仑和陈婴的“冒险宣告者”是满神和庄姬,不是丑恶形象而是美女,说明二人与“普通世界”(母体)分离完全没痛苦。陈凯歌婴幼儿时期总是整夜哭啼,影响他罹患心脏病的母亲休息,他把母亲的早逝归罪于自己。婴幼儿的无能令陈凯歌厌烦,早熟的英雄算是他的自我否定和反省。梅兰芳和何安下的“宣告者”是导师原型,正对应着“父”的形象,所以英雄对召唤有所抗拒;邱如白和老道士一个文质彬彬、一个语重心长,并不令人厌恶、恐惧,可见英雄痛苦的程度不深,在客套的推辞后就接受了,没有“弑父”情结的痕迹。陈凯歌在“文革”时批斗自己的父亲,这使他耿耿于怀。将“弑父”情结淡化,可能是他出于本能地压抑自己的“弑父”情结。

门槛后是通往未知领域的通道,坎贝尔称之为“鲸鱼之肚”,它是世界性子宫的象征,是自我(英雄)消灭形式的场所。这个场所奠定了“英雄之旅”象征意味的基调——重生。阿诺德·约瑟夫·汤因比在《历史研究》中指出,复古主义和未来主义对于社会躯体的分裂都是无计可施的。只有诞生能够征服死亡——不是老旧事物的重现,而是新事物的长成。[3]11上文已论述过陈凯歌的英雄几乎没有“成长”性质,也就是说他们在“鲸鱼之肚”里没有经历重生。“鲸鱼之肚”在陈凯歌的电影里有着清晰的意象——漫长的路——顾青爬过的茫茫黄土高原,老杆翻越的重重群山,神神和石头渡过的黄河,光明和昆仑穿过的芭蕉林,何安下经过的水道。路途上充满力比多和死亡本能(destrudo)的幻象,因为陈凯歌压抑了“弑父”情结,这些幻象都是无害的。它们以置景的方式出现:形状怪异的枯树、孤独的树、汹涌的河水、芭蕉树等等。没有“重生”的“鲸鱼之肚”展现的图像语言无法标记出生命的重心和更新生命的行为,因此陈凯歌的电影常被指责“不知所云”。前文指出《梅兰芳》处有例外,梅兰芳的“鲸鱼之肚”是戏院的后台,导师、伙伴齐聚于此,为他的重生而助力。但在陈凯歌的绝大多数电影里,英雄在“启程”阶段放弃了第一次重生。

2.启蒙与二次重生的错位

这种错位发生在“向父亲赎罪”(属于第二幕“启蒙”)这一环节,由“英雄不成长”“导师与阴影并置”合力引发。“导师与阴影并置”的情况类似于坎贝尔描述的“食人魔父亲”。食人魔父亲兼具慈悲的恩典和正义的愤怒,如同湿婆在其皈依者面前跳起宇宙毁灭之舞时,他的手势所表示的意思就是“不要害怕!”——不要害怕,因为一切事物皆在上帝手中各安其位。所谓“赎罪”并不是字面意义上的和解,而是合一。通过与食人魔父亲的合一,英雄扬弃了对自我的执着,上帝(超我)的龙怪和罪恶(本我)的龙怪以和谐的状态共存。可作区分的是,食人魔一般不是阴影,它以高等级边界护卫的原型出现。在陈凯歌的电影里,食人魔父亲是兼具导师原型和阴影原型的人物,阴影是最终敌人,所以向他“赎罪”设置在第三幕“回归”。光明在最后决战中为救昆仑而死,邱如白在梅兰芳昏迷时吐露心声,陈婴带着赵孤向屠岸贾复仇,何安下与查老板向彭乾吾复仇,表面上都完成了与食人魔父亲的合一(又一次的重生)。

“回归”是“英雄”合一后的结果,他取得了准备献给“普通世界”的礼物与世界重新结合。陈凯歌电影中每一次“回归”都否定了“合一”的意义:昆仑背着倾城穿越时光回到过去,抗战胜利后梅兰芳重返舞台,陈婴在死之前看到妻儿的幻象,何安下和查老板返回山林隐居——不是新事物的成长,而是旧事物的重现。不成长的英雄借由运气、暴力、智慧径直冲向了目标,他没有通过重生获得平衡的力量,如果硬要将礼物返还给世界,他将如同普罗米修斯一般,被钉在自己潜意识的山崖上。陈凯歌最终让他的英雄按照原路返回,观众看到的是旧事物的重现;这种做法虽然避免了悲剧的发生,但与此同时,经历重重险阻的英雄又回到了起点,终究是白忙活了一场。

结 语

面临近年来电影商业化的压力,陈凯歌电影开始着眼于历史性、世界性的大场面。在强烈的商业企图下,陈凯歌仍然坚守着文化批判的立场,所以他的神话和他的民俗一样令观众沮丧,这也正是他的作者意识之所在。“英雄之旅”本是自我的重生之旅,陈凯歌的英雄却拒绝重生,因为文化批判的潜台词是“告诉你们什么是正确的”。神话的尴尬之处在于神话没有特定的读者,观众没有看童话的期待视野,天真和勇敢在成年人的世界里是幼稚和鲁莽。寓言本身可能是很好的教化形式,但成长仪式并不适合作为批判的载体。坎贝尔认为神话(成长仪式)是超越道德的,它视悲剧为歇斯底里,视纯道德的判断为短视。寓言形式承载着导演的作者意识,成长仪式构架着故事的神话躯壳,一旦导演的神话素质爆发,二者隐约的对立就变得尖锐起来,这可能是陈凯歌部分作品受到诟病的原因。

值得思考的是,美好的品质并未发生变化,变化的是对待品质的态度,这究竟是因为成年人的世界太龌龊,还是少年的情怀太天真?

[1]克里斯托弗·沃格勒.作家之旅:源自神话的写作要义(第3版)[M].王翀,译.北京:电子工业出版社,2011.

[2]约瑟夫·坎贝尔.千面英雄[M].朱侃如,译.北京:金城出版社,2011:12.

[3]约瑟夫·坎贝尔.千面英雄[M].朱侃如,译.北京:金城出版社,2012.

[4]陈墨.少年的诗章——对陈凯歌电影的一种读解[J].当代电影,2006(01):53-61.

[5]陈凯歌.少年凯歌[M].北京:人民文学出版社,2001.