中国政府与非政府组织(NGO)关系的演变与特征思考

——基于国家与社会关系视角

□王杨

(北京科技大学马克思主义学院,北京 100083)

中国政府与非政府组织(NGO)关系的演变与特征思考

——基于国家与社会关系视角

□王杨

(北京科技大学马克思主义学院,北京 100083)

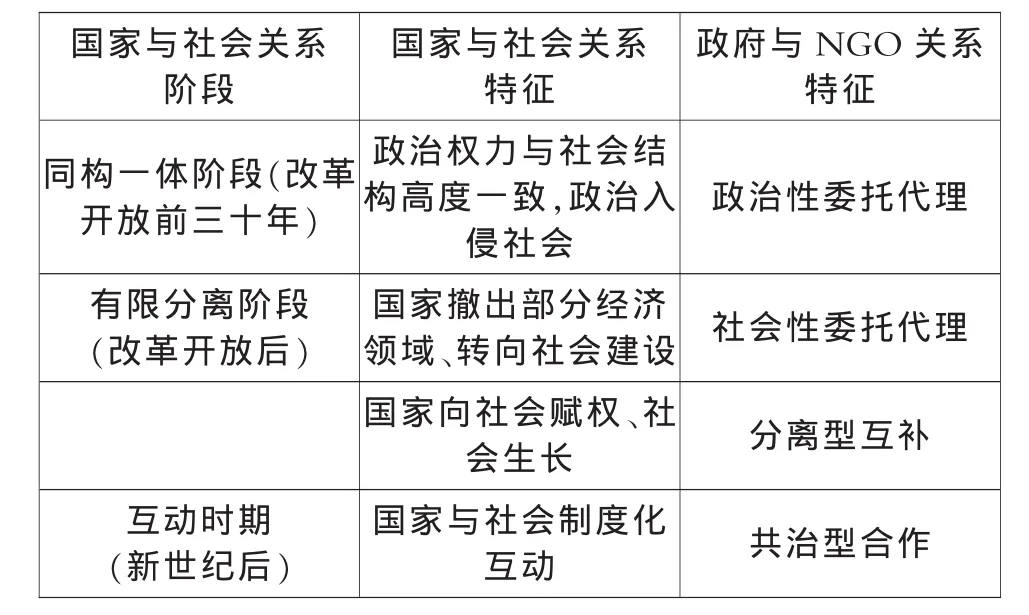

随着半个多世纪中国国家社会关系的变化,中国政府与NGO的关系也逐渐演变。本文从国家社会关系的视角出发,分析中国政府与NGO的关系从政治性委托代理到社会性委托代理,再从分离型补充至共治型合作的演变过程。随后,本文尝试从历史演变归纳出总体性特征结论,指出中国政府与NGO的关系呈现出一种不同于市民社会或法团主义的后赋性社会力量特征,NGO随着政府赋权逐步发展,表现为一种与政府互动而非对抗的社会力量,影响着政府与NGO关系的演变。

国家社会关系;政府与NGO的关系;多中心治理;公共服务供给

1 中国国家与社会关系的现实变迁

半个多世纪以来中国国家与社会关系不断变迁,中国政府与NGO①(NGO)Non-Governmental Organizations的简称,意译为非政府组织,具有民间性、公益性、自治性、志愿性、非营利性、组织性等特征,又被称作“第三部门”、“非营利部门”。的关系是在这一背景下逐渐演变的。新中国成立之后,国家对社会资源实行了全面垄断和控制,在单位制、户籍、身份制度等制度安排下,公民个人对国家高度依附。改革开放前,中国国家和社会高度一体化,也即社会被国家高度同构,国家和社会之间联系紧密,没有界限和空隙,社会被国家全面包含,形成一种密实的同构一体状态[1]。改革开放以后,中国的国家与社会关系经历了较大的调整,国家的社会控制幅度逐渐缩小、国家的社会控制手段逐渐多样化,同时通过政府的机构改革和职能转变,国家自身权力结构也在逐步调整[2]。然而,改革开放初期,国家与社会之间是一种有限的分离,社会的资源仍然来自国家权力控制的垄断领域,国家与社会关系仍然显示出强国家、弱社会的特征。随着市场经济体制改革的全面展开,国家通过颁布各种制度规则和政策措施使社会作为行为体开始同国家发生互动,社会的自主性加强,自由活动空间逐渐增大,国家主动或被动从一些社会领域中撤离,国家从实质意义上向社会释放权力,国家与社会之间逐渐出现了界限。政府不再是社会公共事务的唯一主宰,社会资源开始流动,单位制度逐渐瓦解,以基层政权选举为代表的政治民主化稳步推进,社会开始自我培育和成长。在这一过程中,自上而下的改革探索和自下而上的参与冲动,推动着中国NGO越来越多地参与到各种社会事务中,并发挥了越来越大的作用[3]。随着政府与社会关系的重构,政府与NGO关系也逐步发生了转变。

2 已有国家——社会框架下中国政府与NGO关系的研究述评

现有不少研究在国家——社会框架下解释中国政府与NGO关系的形态和特征,这一框架下的研究主要从市民社会、法团主义、合作治理、分类控制等视角展开。

市民社会是中国政府与NGO关系研究中最早流行的分析视角,怀特在对中国浙江萧山地区民间社团的研究中发现,这些社会组织已不再完全处于国家控制下,日益显示出与国家体制的界限,体现了“市民社会”的萌芽[4]。中国学者何包钢也认为改革开放后,在中国,政府依靠NGO实现社会控制,NGO依靠政府权力实现自身的发展,国家与社会的边界清晰可见,虽还不是真正意义上的市民社会,但也是“半市民社会(semi-civil society)”[5]或“初级的市民社会(nascent civil society)”[6]。市民社会视角将国家与社会视为相互对抗的双方,强调独立于国家的社会领域,是一个彻底的西方概念,很难适用于对当代中国大陆社会的研究。

由于市民社会视角受到了诸多现实挑战,因此研究者又逐渐将视角转向了法团主义。安戈尔(Unger)和陈佩华(1995)提出“法团主义”是一个有助于理解90年代中国的概念,他们通过对中国工会、商会两类社团的研究,提出政府和社团之间的关系属于国家法团主义[7],随着国家对社会控制的减弱,需要补充控制不足,于是政府控制或创造社团来充当代理人,以保证公民社会的运作不能独立于国家之外。裴敏欣也认为改革开放后大量NGO的出现,不意味着出现了自主的市民社会,而是明显的“国家法团组织”。康晓光以青基会为案例,指出中国正在形成类似于国家法团主义或准国家法团主义的结构[8]。范明林、程金等人对上海某NGO进行个案研究后发现,我国政府以授权等方式承认该组织的合法性,并获得对该组织的控制权[9]。相比市民社会视角,法团主义的解释框架似乎更合乎中国改革开放后的社会实际。然而,法团主义虽强调国家对社团的授权与领导,但其关注的实际上是已有的社会中的组织化利益通过什么机制进入国家的决策结构,也即社会结构的分化和利益集团化是法团主义的前提,而在我国社会中国家外并不存在集团化的利益共同体。因此,法团主义视角解释中国政府与NGO的关系同样有待商榷。

随着新公共管理理论的兴起和政府购买服务的实践,NGO被视为“多中心治理”与公共服务供给的重要主体之一,合作治理视角下的政府与NGO关系研究逐渐增多。汪锦军梳理了政府与NGO已有的合作模式,提出协同增效、服务替代和拾遗补缺三种合作模式区分[10]。贾西津提出在“公共性”的框架中,从公共服务合作、公共政策倡导与公民权力三个层面看待政府与NGO的关系发展模式[11]。杨镪龙、许利平、帅学明在汪锦军的研究基础上,研究了政府与NGO协同增效关系中的制度化协同和相互嵌入式协同,他们认为从制度化协同走向联动嵌入模式是政府与NGO合作关系的新模式[12]。合作治理视角主要研究政府与NGO的合作机制,属于对政府与NGO关系中观层次的研究,与公民社会及法团主义视角相比,对政府与NGO关系的总体形态和特征的解释力不足。

与上述理论视角不同,有些研究者也尝试基于中国实际和根据本土经验观察提出本土化的分析视角,如康晓光、韩恒认识到中国政府和NGO的关系整体上具有多样化的特点,提出了“分类控制”理论,这一理论指出:政府在管理自身与NGO关系时,会根据NGO发起政治挑战的能力以及提供公共物品的种类,选择不同的控制策略,呈现分类控制的特点[13]。分类控制视角是针对中国实际的本土分析视角,具有较强的针对性,但难以全面概括中国政府与NGO的关系全貌。

从已有的研究看来,对中国政府与NGO关系的研究比较多地着重于静态和结构性的研究,如政府控制社团、社会组织与政府之间出现界限、具体合作机制等等;这样的研究忽视了政府与NGO关系的动态发展过程,导致研究难以得出总体关系特征的概括。本文拟从历史发展入手,通过展现中国政府与NGO关系的演变过程,分析国家社会关系下政府与NGO关系的动态博弈并尝试归纳其特征理论。

3 中国政府与NGO关系的演变过程与特征

3.1 政治性委托代理——建国后到1978年的政府与NGO关系

改革开放前30年中国的国家社会关系呈现的是同构一体的特征。在经济方面,通过公有制改造建立了高度集中的计划经济体制;在政权方面,通过政权建设实现了中国共产党对社会的全面领导,建立了高度集中的政治体制;在社会方面,通过建立单位制和户籍制度,实现了国家控制下统一的社会管理体制。国家主导社会与社会合为一体,社会依附于国家,没有独立空间,国家政治权力与社会结构高度一致。

在国家与社会同构一体时期,政治权力可以入侵社会各个领域,1978年之前政府与NGO的关系也因此表现为政治性委托代理关系。政府与NGO在政治制度基础上的全面整合,政府对NGO全面控制,NGO成为政府政治职能的延伸,按照NGO的属性要求,这一时期,中国并不存在真正意义的NGO。这一阶段政府与NGO的关系始终围绕着政府政治职能而确立的,政府通过强制性手段和确立纲领、法规等方式实现对NGO的全面控制和政治性委托。一方面,建国初期,国家通过公有制改造和计划经济,民间组织被全面整顿,一大批旧有的NGO、宗教组织均被清理,政治性的“反动组织”被镇压、取缔。在文化大革命时期,大多数NGO也被强制取缔或强迫取消活动,政府对NGO全面控制,NGO几乎没有任何自主发展的空间。另一方面,1950年,国务院颁布《社会团体登记暂行办法》,1951年制定实施细则,依法登记人民群众团体、学术研究团体、社会公益团体、文艺工作团体、宗教团体及其他符合法律但不在上述五类之中的团体。其中,人民团体定位于党和政府联系人民群众的桥梁与纽带,凸显政治功能。这一阶段,政府与NGO的关系特征是以统一战线方针为代表的,人民团体与政治性民主党派在一起归为政治协商制度的重要组成部分,组织资源由财政供给,领导任免权属于上级政府部门。总体来说,NGO是被政治权力高度整合的,在制度上NGO是政治制度的重要组成部分,部分行使国家的政治职能,完全没有自主权,NGO只是作为一种形式上的存在逐步发展。由于政治性委托代理的关系,这一阶段只有共青团、妇联、科协等人民群团体、各级军政机关文工团等文艺工作团体、部分省市的教育学会等学术研究团体被合法保留和成立,特别是带有新政权性质的人民团体在全国各个省、市、县、乡自上而下发展迅速[14]。

3.2 社会性委托代理:1978-1994年的政府与NGO关系

改革开放开始后,国家与社会关系逐渐呈现出有限分离的特征。在经济方面,通过农村的家庭联产承包责任制和发展私营经济,逐步建立了社会主义市场经济体制,国家通过经济放权,逐渐撤出了部分经济领域。同时,国家逐渐将活动中心转向社会服务与社会发展,改变了全面管理社会的方式,拓展人民团体、群众团体的社会功能,发展基层自治组织,国家与社会逐渐出现界限。

从改革开放到1994年,政府与NGO的关系发展到社会性委托代理关系,政府直接或授权建立GONGO①直译为政府的非政府组织,特指政府主导下的NGO组织。承担部分政府的社会职能,政府通过向NGO授权委托使其行使社会职能,与NGO结成父子依附关系。在这种政府与NGO的关系之下,各类非政治性的GONGO在全国各地发展起来,成为这一阶段中国NGO的主体,自下而上的NGO没有生长空间。为解决改革后社会问题的需要,政府直接成立非政治性的GONGO。改革开放以后,计划经济向市场经济转变,社会开始出现自由流动的资源和自我支配的时间,与此同时也出现了不少社会问题。不过,当时公众对NGO还非常陌生,还习惯于依赖国家、依赖政府、依赖单位。然而政府财政困难,没有足够财力解决改革后的各类社会问题,因此,政府自上而下成立了大量GONGO,希望依托GONGO来动员社会资源,解决社会问题,承担政府的部分社会职能。例如,1981年成立的儿童少年发展基金会,承担动员社会资源、落实政府儿童教育政策、服务儿童、服务社会、服务国家教育事业大局、维护社会和谐稳定的职能;1984年国务院批准设立中国残疾人福利基金会,以弘扬人道主义,动员社会力量,辅助国家发展残疾人事业为宗旨和任务。虽然这些GONGO名义上不是政府部门,但是实质上承担部分政府的社会职能,政府与之是父与子的委托代理关系。首先,GONGO领导和主要人事任免由政府部门决定,许多著名的国家领导人在这些GONGO中任职或担任理事,如邓小平同志曾任纪念宋庆龄国家名誉主席基金会名誉主席,刘华清同志曾担任中国残疾人福利基金会名誉理事长。其次,这些GONGO主要从体制内调动资源,核心资源由政府控制,重大活动需要得到政府部门的批准,重大事项实质决策权由业务主管单位行使,部分存在与主办单位合署办公或两套牌子一班人马的情况,甚至财务也由政府部门控制,缺乏自主性,对政府高度依附。鉴于市场经济的发展要求,80年代中后期,政府开始推动社团的改革,提出了“政会分开”,1985年以后新建的各类GONGO实行“经费自筹、人员自聘、活动自定”的方针。1994年,国务院颁布《关于部门领导同志不兼任社会团体领导职务问题的通知》,要求国务院各部委、各办事机构、各直属机构的领导同志今后不再兼任社会团体领导职务,已兼任社会团体领导职务的,要依照该社会团体章程规定程序,辞去所兼职务。然而,由于缺乏社会竞争性环境和自主改革动力、改革方向不明确等原因,GONGO的官办色彩、效率、能力没有明显变化,政府与NGO的关系并没有发生质的变化[15]。

3.3 分离型补充:1995-2003年的政府与NGO关系

随着改革开放后,国家在推动社会发展的过程中进一步改变对社会的管理方式,加大力度推动基层民主政治建设和社区发展,逐渐向社会赋权,鼓励公众参与,促进社会自我发展、自我监督。国家与社会进一步分离,社会获得一定的自我生长空间,社会力量开始产生和发展,并自下而上影响着国家与社会的关系。

1995年到2003年,这一阶段的政府与NGO的关系发展为分离型补充,由于NGO的多样化发展,政府与NGO的一元父子依附关系被打破,政府控制及与民间自我发展的张力明显,在社会服务领域NGO在一定独立性的基础上成为政府的补充。这种关系主要是在NGO的多样发展和政府的法令法规控制的作用下形成的。首先,草根NGO的出现和发展改变了以往NGO与政府依附的一元关系结构。1995年第四届世界妇女大会在北京召开,与此同时举办了NGO论坛。中国社会第一次与境外NGO接触,通过媒体的报道,公众对NGO开始有所了解。自此,中国NGO自下而上地NGO开始不断成长。如“自然之友”、“红枫妇女热线”、“农家女”、“地球村”等妇女、环保、扶贫、助残等领域的组织出现并发展到多省市及更广的服务领域。从组织的人事与资金,决策与活动来看,这些NGO对政府的依附性较小,具有一定的独立自主性。同时,GONGO受到境外NGO的影响,部分自主意识较强的GONGO也在寻求更多的自主发展空间和更多元的资源支持,自主性有所增长,对政府的依附关系开始松动。其次,政府的控制性法规和政策的出台使政府与NGO的关系复杂化,形成了分离型的补充关系。1998年政府颁布了《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位登记管理暂行条例》,实行双重管理体制,即社会团体和民办非企业单位必须取得业务主管部门的同意才能正式登记注册,同时规定禁止在同一行政区域内设立业务范围相同或者相似的NGO。2000年,政府颁布了《取缔非法民间组织暂行办法》,将未经批准筹备社团、未经登记或撤销登记的以社会团体或民办非企业单位名义进行活动的组织归为非法民间组织加以取缔。双重管理体制,导致自下而上的NGO难以获得合法身份,但是,这些草根NGO选择了以企业注册等转登记方式,避免了政府的控制和干预,它们选择在非政治性及不与政府的法律法规发生冲突的领域开展活动,在妇女、环保、艾滋病防治、助残等社会服务领域发挥了积极的作用。政府实际对这类自下而上的NGO采取了“三不政策”,即“不承认、不禁止、不干预”的政策,既没有赋予其合法身份,也没有大规模取缔这些草根NGO,任由其发挥积极作用,补充政府公共服务的不足[16],实际上这些草根NGO与政府形成了在自身独立性基础上的分离型的补充关系。

3.4 共治型合作:2004年以来政府与NGO的关系

进入新世纪后,随着政治、经济、社会的全面发展,社会利益的分化与公民参与的深化呼唤国家向社会进一步放权,国家开始通过颁布各种制度规则和政策措施使社会进一步自我发展,并与国家发生制度化互动,以解决社会问题、促进社会和谐,国家与社会的关系走向了新的发展阶段。

2004年以来,中国政府与NGO的关系逐渐显现了共治型合作的发展趋势,随着管理条例的修订和各类扶持政策的出台,政府与NGO的关系开始重构,二者的互动逐渐增加,朝向合作伙伴关系发展。这种关系的变化主要源自政府的法规变化、政策扶持和地方政府与NGO的合作实践及NGO的快速发展。首先,政府减少对NGO的法律限制。2004年,《基金会管理条例》修订,首次允许个人、企业成立基金会,政府开始逐步降低登记注册的门槛,将NGO纳入依法管理的范围,壹基金、南都公益基金会、友成企业家基金会等个人、企业基金会进入慈善公益领域并逐渐引起了社会的广泛关注。其次,政府加大政策扶持力度。2013年以来,国务院办公厅下发《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》,要求在教育、就业、社保、医疗卫生、住房保障、文化体育和残疾人服务等领域,逐步加大政府向社会组织和企业、机构等社会力量购买服务的力度,更多更好地发挥社会力量的作用。依法在民政部门登记成立或经国务院批准免于登记的社会组织成为购买服务重要承接主体,为政府与NGO更深层次的合作奠定了基础。党的十八届三中全会提出,要改进社会治理方式,激发社会组织活力,适合由社会组织提供的公共服务和解决的事项,交由社会组织承担。还明确了,行业协会商会类、科技类、公益慈善类、城乡社区服务类等四大类社会组织可以直接登记。2016年9月1日,《中华人民共和国慈善法》正式实施,从事公益慈善事业的社会组织的地位得到法律的认可,各项配套法律和制度在加快完善中。这一系列政策的出台开启了中国政府与NGO的关系发展的新阶段,政府开始承认NGO的价值和自主性,鼓励其发展并寻求与NGO的互动与合作。再次,各地方积极开展政府与NGO合作及GONGO自主化改革的实践,NGO的数量、能力及资助性大幅提高。一方面,一些地方开始积极培育和扶持NGO的发展,建立NGO孵化器和出台地方NGO扶持政策。政府作为公益孵化器的主要资金来源和主导推动力量,依托公益孵化器为NGO提供场地、资金及能力建设支持,促进NGO数量的快速增长和能力的显著提升。同时,自2006年,各地方政府根据自有条件推出不同的培育与发展NGO的地方政策。比如,广东省率先取消了行业协会的双重管理体制,上海市推出了一系列扶持和培育NGO的财税政策等,多地大力推进政府购买社会组织服务,投入大量资金用于购买社会组织提供的各类社会服务,地方政府积极与社会组织合作开展合作治理。另一方面,各地政府也主动加快了对GONGO进行去行政化改革,提高GONGO的自主性。2004年初,深圳专门设立了市政府直属的“行业协会服务署”,统筹推进行业协会的民间化改革,深圳市行业协会与政府原主管单位在人员、办公场所和财务等方面实现了全面脱钩,还原了行业协会独立社团法人的地位。在上述多重因素的作用下,政府与NGO的关系在这一过程发生了较大的改变,政府与NGO的关系开始重构,政府对NGO的扶持增多、控制减少,NGO与政府在社会服务和社会事务上的合作逐渐增多,二者的互动不断增加,双方关系向合作伙伴关系发展。

图1:国家社会关系变化中政府与NGO关系演变过程

4 结论与思考

通过对中国政府与NGO关系演变过程的分析,本文认为,当代中国政府与NGO的关系较其他国家都更为复杂,其有着不同于市民社会或法团主义的独特特征,可以总结为一种后赋性社会力量关系,NGO随着政府赋权逐步发展,表现为一种与政府互动而非对抗的社会力量,影响着政府与NGO关系的演变。

4.1 与市民社会和法团主义的前提不同,中国NGO的发展有显著的后赋性特征

虽然市民社会与法团主义有着明显的理论分歧,但二者的分歧之处在于社会与国家之间是二元对立还是国家领导,二者还有着一个共同的前提就是存在一个政府外的市民社会或利益团体。即使是强调国家的决定性力量的法团主义,仍然指出国家“授权”及“吸纳”的是各种已长期存在的团体,使其接受国家的统一管理,这些团体在长期实践中已取得社会分工位置和社会认同[17]。然而,中国社会不仅不存在着一个独立于政府并与之“对抗”的市民社会,亦没有社会结构分化基础上的集团化利益,新中国的NGO完全是后赋性的,中国NGO的产生和发展都是在政府赋权的基础上产生的,即使部分在产生之初未得到认可的草根NGO组织也是在政府向社会释放空间、适度赋权基础之上才得以出现,而非独立于政府赋权框架外的自我生长,在此基础之上,政府的进一步赋权使之逐渐合法化。

4.2 中国的NGO目前主要是作为一种社会力量而存在的,并非与政府对抗的市民社会或代表组织化利益的“法团”

这一特征是受到后赋性的影响,也是由于中国制度及文化的路径依赖。国家与社会关系发生调整之后,政府向社会赋权,NGO开始出现和发展。GONGO虽被赋予政治功能,但政府与之是父子关系,其政治职能只不过是代理政府的职能;双重管理与分类控制使中国真正意义上的NGO在成立之初即面向社会问题的解决而并未赋予政治职能。同时,中国一直没有自主性社会的制度传统,传统社会虽然存在某些民间社团,但是这些社团始终处于国家、家族、宗族的政治统治框架下,没有独立于国家、对抗政府的地位。新中国成立后高度同构一体的国家社会关系的形成延续了这种一元社会结构并使之不断强化。单位制的社会管理体制使社会的组织化完全在国家权力的控制之下,社会不存在自我组织的空间和动力,公民没有组成团体和集体行动的认知,社会缺乏自我代表、自主发展的文化。因此,即使社会开始出现自由流动的空间,由于社会参与的匮乏、集团行动的困境,NGO也不具备社会利益组织化的能力。因此无论是GONGO还是草根NGO,更多地是作为一种社会力量的存在,逐渐参与到社会并得到政府和社会认可,通过与政府互动合作参与到社会治理中。像西方国家那种与政府对抗或作为集团的利益代表只是一种对将来可能的预判而不能作为对中国政府与NGO当前关系的解释。

4.3 中国政府与NGO关系的演变是国家授权与公民社会双向互动的结果

中国政府与NGO的关系的变化也并非仅由政府赋权决定,在政府赋权后,NGO的生长和发展也会反作用于政府,影响政府与NGO的关系。政府与NGO之间紧密互动,并且在政府充分赋权后,这种互动会越来越明显。虽然中国NGO发展的后赋性明显,国家赋权是NGO发展的前提和空间,但是NGO也并非完全被动地被政府干预和控制,也会利用政府赋权实现自身的发展,影响政府与NGO关系的变化。社会主义国家以促进社会和谐为目标,政府对NGO的控制必然随着NGO自身的发展、社会功能的发挥、社会合法性的获得而逐渐减弱,政府会寻求与NGO的合作以实现更好的治理社会。例如,1995年后草根NGO的发展和作用发挥影响了政府对NGO管理体制的反思和调整,进而影响了政府与NGO的关系向合作伙伴关系转变。政府与NGO关系的互动将随着国家社会关系的进一步调整日益明显。

[1]张钟汝,范明林,王拓涵.国家法团主义视域下政府与非政府组织的互动关系研究[J].社会,2009(4):167-193.

[2]唐士其.“市民社会”、现代国家以及中国的国家与社会的关系[J].北京大学学报哲学社会科学版,1996(7):65-72.

[3]王名,贾西津.中国非营利组织:定义、发展与政策建议[G]//范丽珠编.全球化下的社会变迁与非政府组织(NGO).上海:上海人民出版社,2003:262-286.

[4]White Gorson.Prospects for Civil Society in China: A Case Study of Xiaoshan City.The Australian Journal of Chinese Affairs 1993(29):63-89.

[5]He,B.G.The Limits of Semi-Civil Society.In He,B.G.(eds.)The Democratic Implications of Civil Society in China.London:Macmillan Press Ltd. 1997:147-165.

[6]He,B.G.The Making of a Nascent Civil Society in China.In David C.Schak and Wayne Hudson(eds.),Civil Society in Asia.Aldershot,England; Burlington,VT:Ashgate,2003:114-139

[7]Unger,J.,&A.Chan.China,Corporatism,andthe EastAsianModel.TheAustraliaJournalof Chinese Affairs.1995(1):29—53.

[8]康晓光.权力的转移—转型时期中国权力格局的变迁[M].杭州:浙江人民出版社,1999:219-233.

[9]范明林,程金.城市社区建设中政府与非政府组织互动关系的建立和演变:对华爱社和尚思社区中心的个案研究[J].社会,2005(5):118-141.

[10]汪锦军.公共服务中的政府与非营利组织合作:三种模式分析[J].中国行政管理,2009(10):77-80.

[11][14]贾西津.民间组织与政府的关系[G]//王名主编.中国民间组织30年.北京:社会科学出版社,2008:198-217,190-192.

[12]杨镪龙,许利平,帅学明.政府与非营利组织合作的新模式—从制度化协同走向联动嵌入模式[J].国家行政学院学报,2010(3):1-8.

[13]康晓光,韩恒.分类控制:当前中国大陆国家与社会关系研究[J].社会学研究,2005(6):73—89.

[15]邓国胜.政府与NGO的关系:改革的方向与路径[J].中国行政管理,2010(4):32-35.

[16]GuoshengDeng.TheHiddenRulesGoverning China’s Unregistered NGOs:Management and Consequences.The China Review,2010(1):183–206.

[17]刘安.“市民社会?法团主义?海外中国学关于改革后中国国家与社会关系研究述评[J].文史哲,2009(5):162-168.

责任编辑 梅瑞祥

10.14180/j.cnki.1004-0544.2017.01.024

C912.2

A

1004-0544(2017)01-0151-06

王杨(1981-),女,辽宁丹东人,北京科技大学马克思主义学院讲师,清华大学公共管理学院博士后流动站研究人员。