伟大的南线—董欣宾与卞雪松的知心之会

◇ 夏可君

卞雪松(1949—2005),扬州人,当代新文人画的代表,书法家、诗人。1965年学习书法,1967年拜林散之先生学习太极、诗词、书画。曾为中国书法家协会会员、沧浪书社社员、扬州市书协副主席。出版有《卞雪松诗词集》等。

西方现代性艺术的根本突破在于两方面:一是印象派回到自然景色捕捉到互补色而面对自然的深度,一是从康定斯基以抽象的方式抽取出“点线面”而彻底摆脱传统的再现。那么,如果有着中国文化的现代性转化,同样也是要对风景的发现与普遍性的抽象化,但是又要避开西方要么过于抽象要么过于观念导致艺术终结的后果,还需要余留自然性,因此困难在于:一方面是转向“风景”,这不再仅仅是传统的自然山水,因为风景乃是现代性的孤独个体面对已经不再有文化符号象征的山水画与程式化的图景,有待于在风景中发现新的自然性;另一方面则是以中国方式提取出中国式的抽象要素,这也是点与线,但以毛笔与纸墨接触书写出来的墨线。中国文化富有内在力感的生命线,将截然不同于西方单质的线条。只是20世纪的现代性转换中,大多数艺术家还是没有在这两方面有根本认识:要么以西方写实的素描线条来塑造墨线,丧失了墨线内在的笔感动力弹性;要么回到风景写生时,仅仅是写实的再现与习作的练习;要么是彻底学习西方的抽象制作方式,放弃了线条本身的书写性,也丧失了自然性。

面对风景的墨线书写,有着抽象的抽取但并非抽象画,如何可能有一个内在性的创造性转化?这一直是一个问题,只是在黄宾虹的晚期变法中,兼具印象派的塞尚(与傅雷的交流)与抽象画的康定斯基式转化(墨线的重复涂写),开启了一条出路。尽管黄宾虹还残留着传统山水画的程式,但在宿墨线条的书法性用笔以及面对具体景观的自由书写中,借助于赭色与青绿色的渗染,达到了一种笔墨与秀色的华滋浑然。如果西方现代性艺术,经过塞尚抽取出圆柱体与立方体,走向立体派毕加索式的提取,再走向康定斯基的纯粹抽象,最后走向美国绘画的抽象表现主义,那么中国艺术也应该有自己的一条转化之路,接续黄宾虹开启的道路,经过林散之的书法线条的过渡,在这之后,如何在余留自然性的同时,还是具有个体与抽象双重意味的风景?这个转变如何可能?

一、当我看到董欣宾一系列自觉的努力,当我看到董欣宾与卞雪松的知音之会,我隐约感觉到了一种可能性。尽管斯人远矣,但他们20世纪80年代相遇所产生的回音,那广陵之散所回荡的余音,还萦绕在他们的作品上,那些题句上,从中可以明确发现一条“伟大南线”的突破之迹。也许他们一直在等待,等待一个时刻,让更多的知音来回应他们。自古知音皆寂寥,但一旦我们倾听到他们寂寞而透彻的心音,我们都会会心一笑的,绘画乃是等待的艺术,等待那些痴爱绘画者的会心一笑。

卞雪松 雅集图 33cm×100cm 纸本设色

随着今年水墨绘画的凯旋,有必要让我们重返80年代,水墨的突破有着几个方向或几条道路。第一条道路是接续传统的新文人画,加入一些现代性的个体情绪与表达方式。董欣宾自己是这个方向的推动者之一,且与北方贾又福为代表的“皴法”转换对应。如同贾又福接续李可染风景中黑白对比的皴法,有学者针对此皴法涂写之路,提出了“南线”,南方主要以“线条”来突破传统,所谓“北皴南线”之说就来源于此,尽管此说法其实并不准确,因为中国山水画从宋代确立,就是以艺术家个人的“皴法”或“皴线”为根本面目,以北方斧劈皴与南方披麻皴为差异,都是皴法也都是墨线。尽管南方披麻皴更为追求墨线的丰富性与差异性、松软性与生发性,并逐渐成为文人画的正宗,如同董其昌南北宗的判决,但后来“南线”却并没有得到充分肯定,本次展览将重新激活此“伟大南线”的潜能。第二条道路是“八五新潮”开始对西方现代艺术的模仿学习,后来走向实验水墨,基本上放弃了笔墨线条的笔感弹性,而追求抽象绘画与观念艺术的制作性,这是外在转换的进路。还有第三条路,如同董欣宾认为自己并不属于江苏萌发的那种新文人画,而是尖锐指出:“新文人画大多数是受我绘画的感染性表现,或者是流派性反应,与我有一定联系,然而又有本质的差别。他们的最大不足是缺少传统文化在交流层面上的主动性高度,只是一种交流文化浪潮中的被动产物,有一些竟是文化消极面的浮泛,缺少时代的真正的前卫质量,我的画显然不属此范畴。”这是董欣宾的《自我定位》,因此,董欣宾接续黄宾虹,在内在心史与文脉上,他所“欣欣然”与“宾所属”的乃是那有着中国传统艺术的深度修养,还有着对独创性的敏感度,保持中国画内外蜕变的深切能力的新绘画,并且在某个原点上主动寻求突破。

卞雪松 夏山图 133cm×67cm 纸本设色

面对上述现代性转化的根本问题,再次开启现代性的转换之路,即保持笔墨线条的内在动力,保留墨感与笔感,尤其是“笔感”(这是董欣宾创造的一个词!我们至今都还没有好好倾听这个词,思考董欣宾所做出的理论贡献),主要集中在对“墨线”的分析与表现上,如同他自己所言:“即通过对线的理性分析而取得自由,独立地制控高度,我的线的语言抽象价值具有我文化性格的托命意义。”并写出了大量文本,比如《中国画点与线的内结构解析》及《中国绘画对偶范畴论》等著作来阐发自己的“笔力学”。而所谓笔力,按照另一位知音郑奇先生的解释,这是手腕运笔触纸,产生压力,纸对笔毫同时产生一种反作用力,而在纸上留下痕迹,这种痕迹的内在结构就是笔力。笔力学的理论与笔感的实践,将重新激活水墨线条真正的当代转换之法。

伟大的南线,这是如何可能的?董欣宾自己是如何实践与转换的?为何他对卞雪松的绘画情有独钟?他们的知音之会(当然还有郑奇先生,一个三位一体的知音共同体),是否有助于我们重新理解笔墨的重要性?尤其是在现代性的转化中,笔感与墨感的笔力学如何得以创造性地转化?

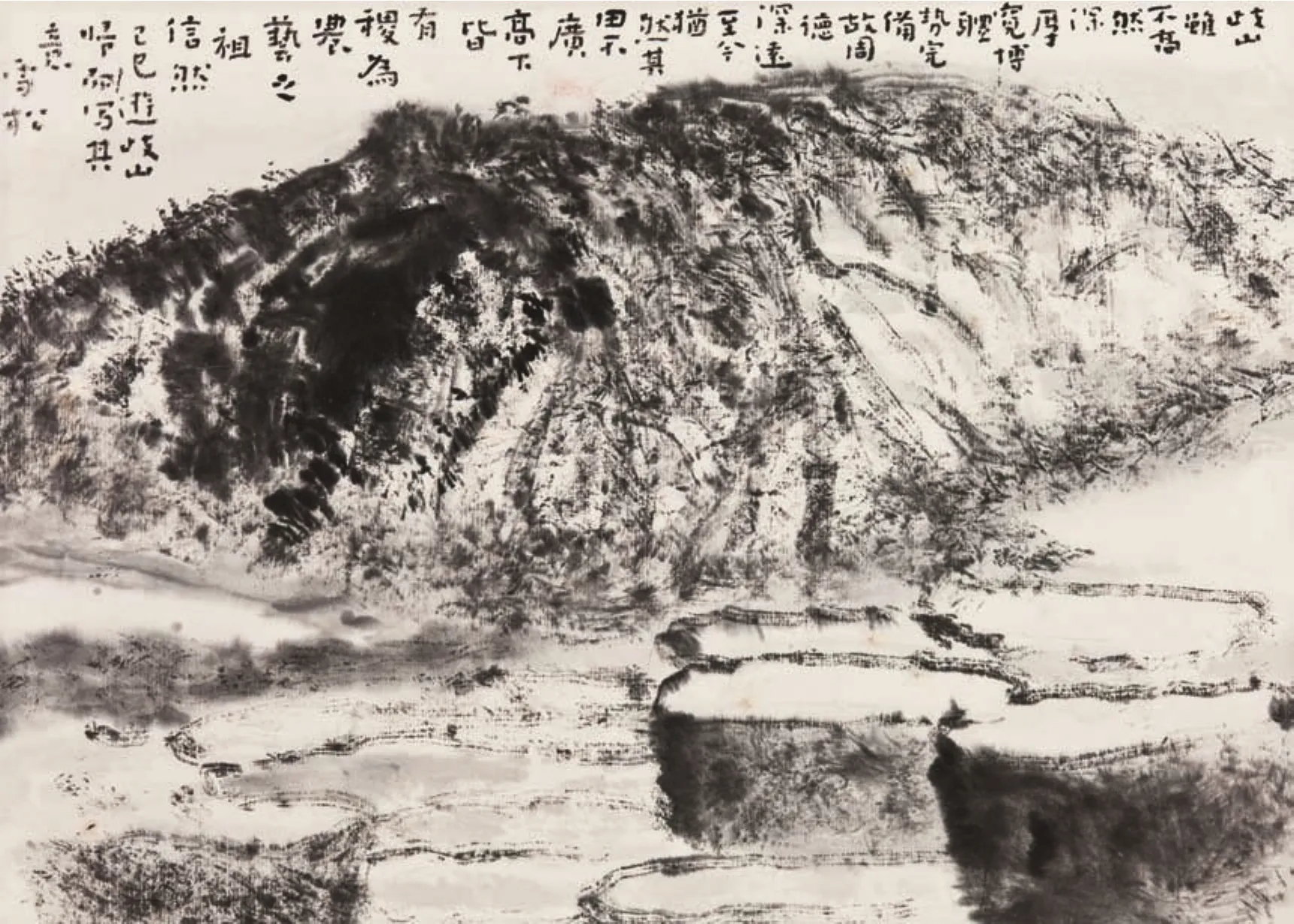

卞雪松 歧山深厚图 25cm×34cm 纸本墨笔 1989年

卞雪松 寻道空蒙图 67cm×67cm 纸本墨笔

二、就董欣宾的绘画而言,他在杂树与松树接续传统形象的绘画上,在牛与船为主导形象的现代江南水乡风光上,都有着自己独特的面貌。与董欣宾亲炙弟子江海沧兄的多次交谈,让我知道了董欣宾先生更多独密的绘画手语。董欣宾的作品有着一些基本特点:首先他的毛笔是自己做的,一般只有四五根墨毛而已,没有笔锋,对笔锋的反向使用,消解传统笔墨的各种程式化运作,但又有着轻盈同时还有着力度,这就需要寻找新的笔法,激发新的笔感;传统一般是五指齐力的用笔方式,因为五指力量足够大,甚至不可能被抽走,但董欣宾,还有卞雪松,从晚岁的林散之那里发现,还有以三个手指或两个手指拿笔的方式,可以更为自如地上下左右运动,指法更为灵活,全然以手指的神经敏感来感受笔墨变化与控制;这才有董欣宾作品上墨线的轻盈与灵动,让线获得生命的生长性;除了线条,还有墨感,董欣宾的作画方式不是画画,乃是养画,这是因为他作画时一把把宣纸铺在他所住“天地居”的水泥地面上,以水喷纸后,置于地面上一到两个晚上之久,这是以水来养,如同水泥是越用水喷越能够凝固,宣纸也是水越养越灵透,因此画面上的墨线有着一种淋漓氤氲的化生感。

而最为重要的还是他对墨线笔力与笔感的重新发现,董欣宾明确指出了两种线:“一个是实心点加速度,延伸成中实外虚的线,名曰圆柱线,也叫绵里针;一个是空心点加速度,延伸成中空外实的线,名曰剑脊。对这两种线,吕凤子与黄宾虹等先辈均有论述。”(《中国绘画对偶范畴论》)而在《欣宾画语录》第48条中更为明确地指出:“剑脊线便近飞白,线中间见以白脊,圆柱则相反,透光可见一墨影。”并且在修改的笔记上特意强调这是很重要的笔论,因此,不讲笔感与笔力,就不会明白点线的内结构;不懂如何用笔的内部微量控制,就不懂得中国画的用笔,就不会有真正的转换,都仅仅是外在形式上的抽取与借用。如果有新的中国墨线,就必须在点线的内部结构上继续扩展这种有着巨大可塑性与弹性力感的线条。而对此线条的学习与颖悟,不仅仅是笔墨训练,而且是整个生命心性的修炼,还有对自然的观照,即这是形式的展示价值—笔墨心性的修炼价值—自然妙化的默化价值,是三重价值的内在统一!这个内在性乃是气韵之生动与空白之活化。对于董欣宾而言,他能够重新发现这两种笔力,与他自己的博学以及对中医与武术的修习密切相关,而不仅仅是一个画家那么简单。所谓“剑脊圆柱古人留,留与后辈写欢愁”。剑脊为笔中所暗存的飞白呼吸感、圆柱中绵里裹针的精微颤动感,这是董欣宾重新发现的阴阳笔墨之道,形成了自己“古穆刚劲”的墨线,而且还有着他自己所追求的“冷抽象与热表现”,如同他自己的作品《霜天寥廓一青松》及本次展览的作品《生命之古松》等都有着淋漓尽致的体现。

正如他所言的:在一根线里有着春夏秋冬!这是生命的生长,是个体生命,自然化生,笔墨力感,天地人三才一道的生生不息,这是中国笔墨的正道!这是董欣宾带来的启示录,如同栗宪庭先生所指出的。

这也是他看由此发现中西绘画的关键差别:西方绘画由量的控制进入质的追求,中国画则必由质的追求进入量的控制;由此东方绘画发展中有着重质轻量的流弊,从而提出了“高质高量”的追求目标,这依然是我们的追求目标!

三、这也是为何当董欣宾第一次见到卞雪松时,尽管他知道雪松先生是林散之的学生,知道雪松也会太极时,在推手中发现雪松对太极之道有着惊人的悟性,开始接纳雪松。这个推手的亲密接触,来自对太极之道的共感,依然还是力感的经验。一段动人的知音之会自此开始了,从80年代到90年代初的接触中,董欣宾无疑是那个侃侃而谈的一方,而含蓄静淡的卞雪松无疑是默然倾听的一方,这是一个神奇的配对:自古以来的知音都是如此,一个倾心而说,一个委身而听,他们不彼此反驳,只是默会,说者有心,听着有意,但都凝结在他们的作品上,在欣宾给雪松的大量画作的题句上,在那些册页作品上,以及在雪松回应欣宾思考的画作上,留下了动人的心痕,尤其是在墨线与笔力的墨痕与笔痕上。我们现在要寻找的是这些墨线与笔线的对话。

卞雪松 杂花图之一 33cm×33cm 纸本墨笔

卞雪松 杂花图之二 33cm×33cm 纸本墨笔

一根线里有春夏秋冬,一根线里有生死疲劳,一根线里有喜怒哀乐,一根线里也有知音们的默然心语,都在等待我们的寻觅与倾听!

这两个人的相遇,乃是相互的签名。我一直好奇向来孤高的欣宾为何会喜欢冷傲之雪松?在他们的作品中,我突然感悟到,欣宾最喜画“松”,而雪松的名字里就有“松”,这是大自然的松柏在他们笔线里的相互签名与映照。当孤傲的两个人相遇,也许他们见证的是彼此的孤立、孤独与孤绝,只有如此孤独的生命才需要彼此的温暖、彼此的关照,并把墨线艺术带往一个高度,那是墨线与生命的高逸之境。

卞雪松的绘画,看似山水画,有着陈子庄似的简洁率性,但更为自由散逸,在枯涩中追求畅快;在书法上接续林散之,线条涩逸。无数的疯狂临帖造就了他笔墨的力感与韧性,如同他自己从林老学习太极所悟出的普遍道理:“消息盈虚,阴阳转换,太极拳之奥妙尽在图中。散老由拳力及笔力,悟透其中玄微;就一笔而言,始艮终乾,就一字而言,当笔笔断笔笔连,就一篇而言,其运力如抽丝,缠绵而不绝,裹罩于一气之中。”拳法如是,书法如斯,绘画何尝不也如此!我们就看到了雪松的用笔也是笔笔断又笔笔连,让线条自由地随心游走,不求外形相似,而追求意到笔不到。传统所谓“笔断意不断”,而雪松的墨线更为充满禅趣,有时候还带有天真率性的幽默感。正是这种质朴率真,有着禅意的荒率,隐约的苦涩感,让天真与荒率如此完好地结合了。尤其在墨线上,以其内在的元气,接续林散之先生,把太极妙化为山水画的笔线,以气驭线,形成了自己独有的截铁线,重新激活锥画沙的线痕遗韵,让笔之运行,犹如太极之推手,如沾如粘,不顶不丢。雪松深得林老的书法与太极“欲学庖丁力解牛”之法,从而书写出高古、荒古与枯寂之感,对应于内心的寂寞与寂寥,在生命体质的冷感中追求笔墨与色彩的激烈与欢畅,让线条充分传达出内在的弹性与生命情感。而在游走于山水之间时的即兴书写,或者写生或者回来后的随意想象,都让线的游走与游历有着生命行走的踪迹,通过简化山石的形体,有着抽取的简洁与天真。这是一个把孩童的天真还原到自然的无限生机中的书写,这是一个孤独的个体在山水天地之间的优游,我们时常可以看到一个孤独的个体在山谷中冥想、独行,面对着初升的太阳,这是把个体铭记在山水风景之间,把个体孤独的形象融入在伟大自然山川之间,达到与天地同体的化境。大量的册页作品都见证了卞雪松的这个追求。

卞雪松 系月响应图 136cm×68cm 纸本墨笔

卞雪松的这些作品,恰好对应着董欣宾所认为的中国画的希望在于心理性,即主体性和本体性的良好积淀。在构图上也是追求平面力的数不等于零的九宫数对理论,这“零的美学”隐含着理性的直觉心理感受力。这个直觉力在卞雪松那里淋漓尽致地表现出来。如果传统的线重点表现的是空间,那么他们的线则表现出时间和速度。这才有在画树的认识上,尽管古人讲树分四面,但他们则认为树分生伤残死四种生命形态,一枝树干的书写就包含了春夏秋冬,画面上每一根墨线书写的瞬间应该蕴含无限的时间和空间内涵,以此见证生命与自然的同构对位,他们两人的作品都见证了此生命意识。此“零的美学”与“时间的生死线”,是笔感美学的心法,又有多少人在延续这个心脉?

如同江海沧兄所敏感指出的:“雪松的心法乃是书法,以其中锋用笔求锥画沙的苦力与焦残,这正好对应着他个性的执着与单纯。卞雪松的构图散落但线条紧密,而欣宾的构图紧凑而线条散逸,二人恰好相反,却正好彼此呼应,这也是欣宾喜欢雪松之处。而在性格上,就其本根的心性,董氏人格内心洒脱却外在惊悚,卞氏外在洒脱而内心惊悚,画如其人也与此兀立!因此两人的相遇与对话,展现出人性的二律背叛,但彼此活脱抛出,实乃值得后来者反复琢磨的绘画史事。”

四、让我们倾听一下他们两人的彼此评语吧。还有什么比他们相互之间的推心置腹的评语更为准确的?我们这些后来者所要做的,仅仅是倾听而已。

孤高的董欣宾一般不给人写评语,但独独给卞雪松写出了专文:这是1991年发表于《江苏画刊》上的文章《卞雪松之人之画》。在直接表明自己不大喜欢卞雪松的书法,接着在说到两人推手彼此触及悟性之后,他就开始慎重地评论卞雪松的绘画了:“事实是他的画悟性比太极还高,易移山川形貌,赋写天地氤氲之气,实为淮扬一流高手。”这个定位乃是指向艺术家天性之不可修为的起点。以及:“卞雪松笔性近汪之瑞,写气近梅清,立象颇得吕潜简赅,实在是我多年所求而不可得之者。作画实在根于天性,可遇不可求得的事。我之爱汪之瑞而敢疵议八大,实是太能理解汪在骨法上的上乘功力了。而且本性,本璞。本相涉世,当然是不求口舌之浅赞的人。”这是把卞雪松还原到艺术史的脉络中。

我相信,读者们读到上面这些评语,我们真的不必多说什么了。还有什么比董欣宾更为理解那个时候的卞雪松的?无论优点与缺点,无论历史命脉与艺术寄托,无论性情与期许,都在这里流露出来,言辞切切。

后来,在欣宾为雪松所写的大量册页的题词中,就认为卞雪松深得太极妙法,即绘画达到了“静得松”,这是从静处得到的松,是根本上的放松,不是表面上的松懈,这也是悟得的妙法!还有:“元亨利贞一气耶,然为广陵士便宜之得。”而且抵达了艺术的超艺术境地:“艺也,非艺也,谊矣,此言只顺于通人。”(所赠画册跋语)最为重要的还有:“作画易得其形,至不易者无形。天下应物之法,象行一义而已,象形者非形,而实象心之谓。心为何物,形乎?境乎?均是,均不是,一气而已。故作画之至高境界,是写气,写气之韵。故韵为气之机,研机于笔端,为绘画艺术始生之处。”(跋天台写生画册)这个写气之说,纯然从书写中表现韵致,摆脱形之所束缚,正是雪松后来面对欣宾所言的“质—量”之间的关系,依靠笔墨的书写吸取了山灵之神气!

卞雪松 秋山访友图 90cm×67cm 纸本设色

这也充分证明了雪松后来的创作真切回应了欣宾这个知音所指出的问题:如何做到雄秀,做到雄浑博大?显然,我们在后来卞雪松的大幅作品,以及小幅的册页上,看到了这种雄浑之气的书写,在小幅册页上都可以看到一个比宇宙更大的苦心,让自己的生命融入浩瀚自然之中的渴望。

在这里,我们感受到的是两个寂寥之人的心心相印:孤心明月相映照!

那么,卞雪松又是如何论述董欣宾的呢?那也是有趣而会心的点滴,在《纪念董欣宾君》的文章中写道:“一来二往,相识日深。其实欣宾君并不像他的外表和传说中那么严厉。相反,却是古道热肠,乐于助人。只是批评直指痛处,毫无遮掩,实非常人所能忍受。做人之难,亦复如斯。相处渐久,我的拘束感渐消。”只有相知才能相识,并且更为形象地指出:“他画的是e,我画的是o,四目相顾,会意一笑,两种符号,两种世界观、绘画观,差异甚大,却又是殊途同归,个中意味,实非文字能达。”这个差异,表明了一个丰富富有张力,一个空灵意在言外,这个区分确实准确!

卞先生所云也被弟子们所记,这是陈吉安所记:“董欣宾的画法多,像个大兵器库,有十八般正器,还有奇门之器,别人进入了,怕是转不出来了,要出来也容易,只要清心正性。”以及:“董欣宾画繁,繁至极,繁得自成风格了。”一个至繁,一个极简,由此才有着两人的互补与共鸣。还有:“董欣宾看我的画,才两张,就说我‘成精’了,哈哈。”当然也包括如此评语:“董好说实话,得罪人,其实他人很好。”在这些只言片语里,有着他们的相契与解悟:董欣宾复杂乃至于庞杂,但有着心法,而且清心性正,其画风当然繁密,如同画上的线条,缠绕中有着丰饶与挣扎,有着挺立与委屈,有着坚韧与尖锐,而卞雪松自己的作品呢?则是“成精”了,这个成精乃是作为扬州第九怪的卞雪松因为酷爱绘画,痴迷绘画,进入了绘画的最高境界:凭着心性的清净,凭着对自然的感悟,无论画什么都那么率真天然,这远非学习所得,乃取天地之精华而随手所得!绘画不是在于画得聪明,发挥自己的能力,也非画出智慧,而是应该如同安息于常熟的黄公望一般,是大痴者,痴迷于画艺与书道,痴迷于山水自然,最终也安息于常熟!

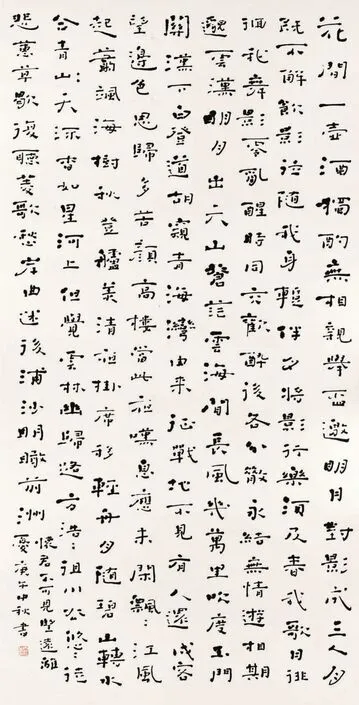

卞雪松 隶书李白诗 91cm×77cm 纸本

五、最后,也许我们可以给“伟大的南线”粗略地总结出如下几个基本特点。1. 重新明确中国艺术的转化之道在于墨线的力感,即墨线本身的运动力感。2. 这个力感具体体现为中实外虚的“圆柱线”与中空外实的“剑脊线”,这是生命线的形式体现。3. 墨线的内在生命意义在于它也是“时间的生死线”:一根线里有着春夏秋冬的自然性,以及一根线里有生死疲劳的书写性。4. 此生命线乃是太极一阴一阳来回往复环抱原理的体现,在笔法上是笔笔断笔笔连,运力如抽丝,缠绵而不绝。5. 它也是对自然万物形态的原初拟似与想象,让力线在书写中保持生长的姿态。

还要感谢常熟当代著名诗人张维,与雪松生前相遇相知,先生辞世后又以巨资收藏其大量佳作,且感怀于董欣宾与卞雪松知音之识,希冀再次倾听这文化命脉与寄托的余音,虞山乃黄公望至王翚与吴历绵绵不绝文脉的心腹之地,而卞雪松先生又仙逝于此福地,《虞山当代美术馆》以二老之知音展来奠基,并以此开启未来艺术之转机,其慧心可鉴,亦让寂寥的心灵不再有余恨,借此秋高气爽之良辰,召唤更多知音的到来。

卞雪松 翼化图 17.5cm×26cm 纸本设色

卞雪松 嵩山雪图 28cm×34cm 纸本设色 1990年

卞雪松 听月图 17.5cm×26cm 纸本墨笔

卞雪松 遁迹远 25cm×33cm 纸本设色

卞雪松 钓秋图 33cm×34cm 纸本设色

卞雪松 独照图 68.5cm×69cm 纸本设色