怎样才能不做作

浙江大学文化遗产研究院教授

听人讲话,嗫嚅、喋喋不休,或是语无伦次,多少让人觉得不快,但装腔作势,夸夸其谈,则更令人生厌。虽然大部分人做不到亹亹而谈,口吐珠玉,但讲话平实而有分寸,也是令人愉悦的。书法也是同样的道理。清水出芙蓉,天然去雕饰,无疑是最高境界,无论如何镂金错彩,终落一层。技巧运用得当,无疑能增强感染力,反之则叠床架屋,有做作之嫌。我这么说,绝非轻视书法的技巧,恰恰相反,高度的技巧是书法成为艺术的重要指标,后人常常感叹王羲之书法一画不可移,就是针对高超的技巧而言。但这技巧若是运用得太过直白或是炫耀,便南辕北辙了。

比如,有人要显示用笔的提按顿挫,起收转折都要写得历历分明,甚至连孙过庭的节笔,都模仿得惟妙惟肖,非惟圭角满纸,寐于含蓄之旨—对于每一用笔环节的炫耀,如何让人有言有尽而意无穷的想象?—甚至置一般的常识于不顾,则这技巧不过是外状其形的低级把戏。书法的技巧总须合乎生理,合乎造字原则,合乎毛锥的物理特性,二王的妙处只在指掌翻覆捻转,不假思索,而钩锁连环,有若天成。东汉赵壹批评西州地区学草书者,“草本易而速,今反难而迟”,是说花费太多时间学习草书不值得,而今天的书家,则往往真的将草书写得复杂如斯,絮絮叨叨而不得要领,这就违背了临时从宜的原则。这种做作,从事者或许还自以为高妙。

又有人要显示结构与章法的变动不居,变形、腾挪,不达极致则不餍足。变形的最终结果是歪倒,腾挪则为表现聚散,但如果歪倒和聚散完全是视觉的设计,而不是笔势不得不然,于是作者的机心便和盘托出,点画之间皆有意就成了遥不可及的目标。虽然貌似晦涩,但所谓的视觉冲击,其意图却直白而无趣。费了好大的力气,残破也好、天真也好、原始也好,不过是做出来给人看的,不是自己内心的自然流露,远不如早期的造像题记“很傻很天真”来得真实可人。这类字,未必没有新意,但终究浅陋无文。

古典书法的妙处,在于简捷而不简单。简捷是实用的要求,古人写字不可能自找麻烦;不简单则指点画衔接、行间连缀的巧妙。右手的技巧发挥到极致,便是二王。二王看上去很平常,没有什么惊人之处,但越仔细看,就越觉得不简单,其技巧非惟有过类似的训练绝不能一望可知,其韵味更非目击神遇不能体察。今天有那么多面对真迹(或下真迹一等的字帖)的机会,许多人也只学得一手依葫芦画瓢,还误以为那就是二王家法。可见,没有独闻之听、独见之明,即便入宝山也只能空手而归。

将古典书法视觉化,是晚明以来的大趋势。这一趋势与尺幅展大、悬挂装饰有关,缺少了把玩的时间,人们越来越寻求一眼望见的震撼,于是空间变得越来越重要,这才有了变形,有了腾挪,有了墨趣。就像我们看惯了不断切换画面的武打片,大概是没有耐心去读意味悠长的诗的。君不见,从王羲之到赵孟頫,有什么歪倒,有什么残破,有什么墨法,有什么章法?他们不过是最自然的书写,但其中巧妙迭出,余味曲包。其震撼不是来自空间感,而是随着时间推进而展现的韵律,而书家的高度技巧又保证了发而中节,这便是古典书法的魅力。而晚明以来的高堂大轴渐渐转换了观看的方式,也渐渐将韵味转换为姿态,到了清代的碑学,则连基本的语言—如八面出锋都改变了,其末流就成了康有为所说的“形学”。从心者为上,从眼者为下,不能心手双畅,无论如何折腾,终不免笨嘴拙舌。

但撇开有意的创造—那些大轴或是联扁大书,明清人的信札却是另外一个世界。他们在总体上延续了过去的传统,大量的日常书写使他们仍然保持了优良的手感,其巧妙之处也俯拾即是。或许在他们看来,这未必是书法,那些有意创造的“作品”才是,而两者之间的鸿沟使我们不得不追问:何者才是书家的本色,何者才是他的性情与教养,何者才是真的艺术?

北宋时期编辑《淳化阁帖》的时候,人们并没有遇到这样的困难,因为内府收藏的多为晋唐书家的实用书写—大多是一些信札,毫无疑问,它们同时也是“作品”。即使有“意在笔先、字居心后”的观念,但人们下笔之初必不会将整个篇章或者书写的全过程预演一遍,倘若真的“作诗必此诗”,则已为苏轼、米芾所不齿。在实用书写之外,书家们更不会有其他的独门秘籍,专门用来展示给他人。对于“作品”的意识,相信产生于明中叶蓬起的书画消费中,无论是书家、受赠人、收藏家,还是著录家,他们对于一件作品开始有了定名,而不再像早期的法帖那样,取信札中的两字为名。他们会称,某某轴、某某卷、某某册。草稿与信札往往被称为杂书、杂稿,其地位已经大不如前,文徵明赠送或是出售的绝不能是自己的信札或是诗稿,而必然是某轴、某卷或是某册。书家的职业性质,也使他们开始酝酿自己的商标—风格。如果说文徵明的手稿与“作品”在风格上差异尚不大的话,晚明大轴的表演色彩则强化了这种差异。到了清代的碑学,这种差异被空前扩大,如果不是签名,我们几乎无法认为李瑞清的手札与对联为同一人所书。然而无论是当时拥有他们作品的人,还是今天的研究者,都毫无例外将对联作为李瑞清的风格,却对他的信札视若无睹,尽管信札更可能是他的“心画”。

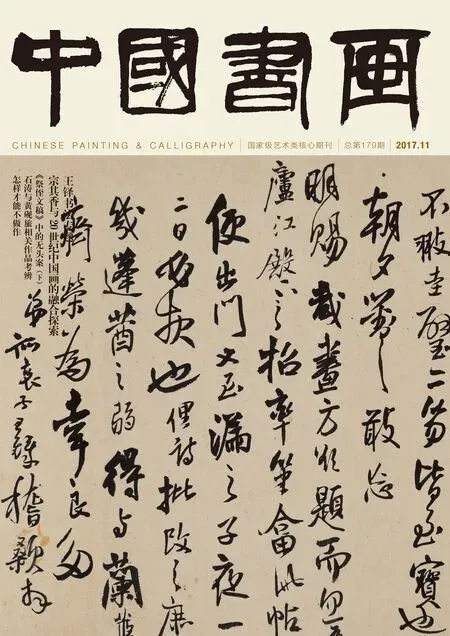

[清]王铎 草书临帖轴 绢本 故宫博物院藏

一旦“作品”与“创作”的概念深入人心,古典书学的轨道便偏离了原先的方向。即便是晚期的信札,因为可能会被收藏或是出版,书者一下笔便难免千秋之想,从某种意义上说,它也成了“创作”。至如今人所号召的“日常书写”,有许多正是为了展览而创作,那些故意添加的涂抹勾乙,真是等诸自郐。

回到我们的话题,我们如何才能不那么做作?

我们不必写那么多给别人看的东西,尤其是不要办那么多展览。办展览是最做作而令人生厌的方式。你总是想着多少大幅,多少小幅,多少这个书体,多少那个书体,多少这个颜色,多少那个纸张,多少自己的强项,多少凑数以增加不同的面目。我相信20件以上的展览,几乎很难成功。我们应该了解,书法最先满足的是自己,不是别人。我们应该尝试着从书写中获得右手的快感,而不是摆出多少种样式,那些样式都是别人的,不是你的,你最自在的韵律只会有一种。当我们自以为很卖力的时候,观众却说:原来这么糟糕!书法不是卖力的艺术,它是智慧的游戏。我们那么做作还掩耳盗铃,是因为我们低估了观众的欣赏能力。我们尊重自己就是尊重观众,相反,你迎合他们,必无法展现真正的自己。所以笔会上鼓掌通过的作品,往往是最垃圾的,如果你享受这种掌声,就永远失去了反躬自省的能力。

同样重要的是对书法性质的清晰认识。书法不是纯粹的造型艺术,也不是纯粹的视觉艺术,它最依赖的,不是眼睛,而是长期正确训练所养成的手感。正确的训练,除了范本的经典性,也指向最合理的执笔与用笔方法,而不是故意扭曲。张芝被认为下笔必为楷则,唐人讲书法翰不虚动。宋人论写字只是一个敬字,明人提到书法不能漫作,都是同样的道理。既然书法讲究用笔(执笔也是用笔的技巧之一),则必有其方法,我们需要从前人墨迹与论书中仔细观看、思考,并反复印证,让自己走在正确的道路上。我们常说“书画同源”,但画可以写,字却不能画,一涉画字,则是孙过庭所嘲笑的“巧涉丹青、功亏翰墨”了。可以说,画字是粗鄙的用笔与无节制的变形、腾挪的根本原因,它以类似于做鬼脸一类的小趣味替换了巧妙的书写之法。

成天面对一个挤眉弄眼吸引你注意的家伙,果真不会是什么愉快的事。

——弘一法师、丰子恺大师书画、信札手稿展