农业文化遗产保护的缘起及其动因探析

刘启振,王思明,胡以涛

(南京农业大学 中华农业文明研究院,江苏 南京 210095)

农业文化遗产保护的缘起及其动因探析

刘启振,王思明,胡以涛

(南京农业大学 中华农业文明研究院,江苏 南京 210095)

农业文化遗产保护是近年来农史学科一个新兴的研究方向。在梳理农业文化遗产保护的缘起和演进过程前提下,对农业文化遗产的相关概念进行了阐释。以此为基础,对确立农业文化遗产保护研究方向的动因从内在发展逻辑和外在影响因素2个维度展开了讨论。其中,内在发展逻辑主要包括2个方面:一是农业文化遗产保护是对农业遗产研究的传承、发展和创新,二是人类学理论和方法在科学技术史(农业史)研究中的引入及运用;外在影响因素则是指农业文化遗产保护工作形势严峻、不容乐观,加之各级各类文化遗产保护项目、管理法规的提出和启动实施。内在发展逻辑为决定性因素,外在影响则充当诱致性角色。

农业文化遗产;农业史;科学技术史;人类学

DOI号:10.13320/j.cnki.jauhe.2016.0176

农史学是一门介于自然科学与社会科学之间的交叉学科。它主要借助农业科学与历史科学相互结合、相互渗透的研究方法,运用政治、经济、社会、文化和生态等有机整合的手段,探寻历史时期生产技术、农业思想、农业经济以及农村社会等的产生、发展和变革的规律、动因、动力及其影响等诸多方面的要素[1]。农业文化遗产保护为农业史研究的一个子方向 ,它的兴起是近年来农史研究工作的重要关注点和颇具活力的学术生长节点。2002年,联合国粮农组织(FAO)联合相关国际组织机构和国家(地区)发起了“全球重要农业文化遗产保护和适应性管理(Conservation and Adaptive Management of Globally Important Agricultural Heritage Systems)”项目,并于2004年4月正式启动。随着相关工作的持续推进,农业文化遗产的发掘、保护、研究和传承也逐渐成为学界的热点之一,这为整个农史学科的发展和优化提供了新的机遇与动力。在既有研究的基础上,笔者尝试探讨农业文化遗产研究与保护的缘起过程及其主要动因。

一、农业文化遗产研究与保护的演进过程

清季民初,一大批有识之士大力推介和引进西方农业科学技术,试图构筑中国自己的近代农学体系。然而,中国毕竟有着悠久的传统农业文明,如何正确处理其与新传入西方农学之间的关系,引起了诸多学者的广泛兴趣和深入思考,并积极寻求解决方案。一些人开始自觉地整理、研究中国历代先民尤其是古代农学家们长期积累下来的珍贵农业生产经验,其中比较重要的代表人物有罗振玉、高润生、栾调甫和胡立初等。但此时的农业遗产研究工作多属于个人行为,尚处在初始萌芽状态。

1920年代,金陵大学图书馆与美国农业部组织合作部协同汇编中国古代农书索引,之后又扩为研究部,由万国鼎负责,开始从事中国农学遗产的搜集与整理工作。万国鼎率领同仁历经十余载的辛勤工作,汇集整理出3 700余万字的农史文献资料。这批材料后来又被分类编辑为《中国农史资料》,共有456册之多。筚路蓝缕,创业维艰,万国鼎被学界公认为中国农业遗产研究事业的奠基人。1954年4月,新中国农业部组织的“整理祖国农业遗产座谈会”在北京召开。万国鼎发言主张及早成立专门研究中国农业文化遗产的组织机构。同年7月,中国首家农业遗产研究机构——中国农业遗产研究室在原金陵大学农业历史组的基础上正式创立,万国鼎担当主任。1956年,西北农学院也正式成立了古农学研究室。1978年,华南农学院农业历史遗产研究室、北京农学院农史研究室相继成立。在农业遗产研究领域正式形成了“东万、西石、南梁、北王”的格局。 这一时期,各农业遗产研究单位着重关注古代农业典籍的整理校注工作,硕果累累,陆续出版了大量学术专著,为其后深入展开农业文化遗产研究奠定了深厚而坚实的基础。进入1980年代,大多数“文革”以前成立的农业遗产研究机构得以恢复运转,新成立的相关科研组织也顺利开展整理研究工作,众多专门学术刊物相继正式公开出版发行,很快得到学界广泛关注[2]。

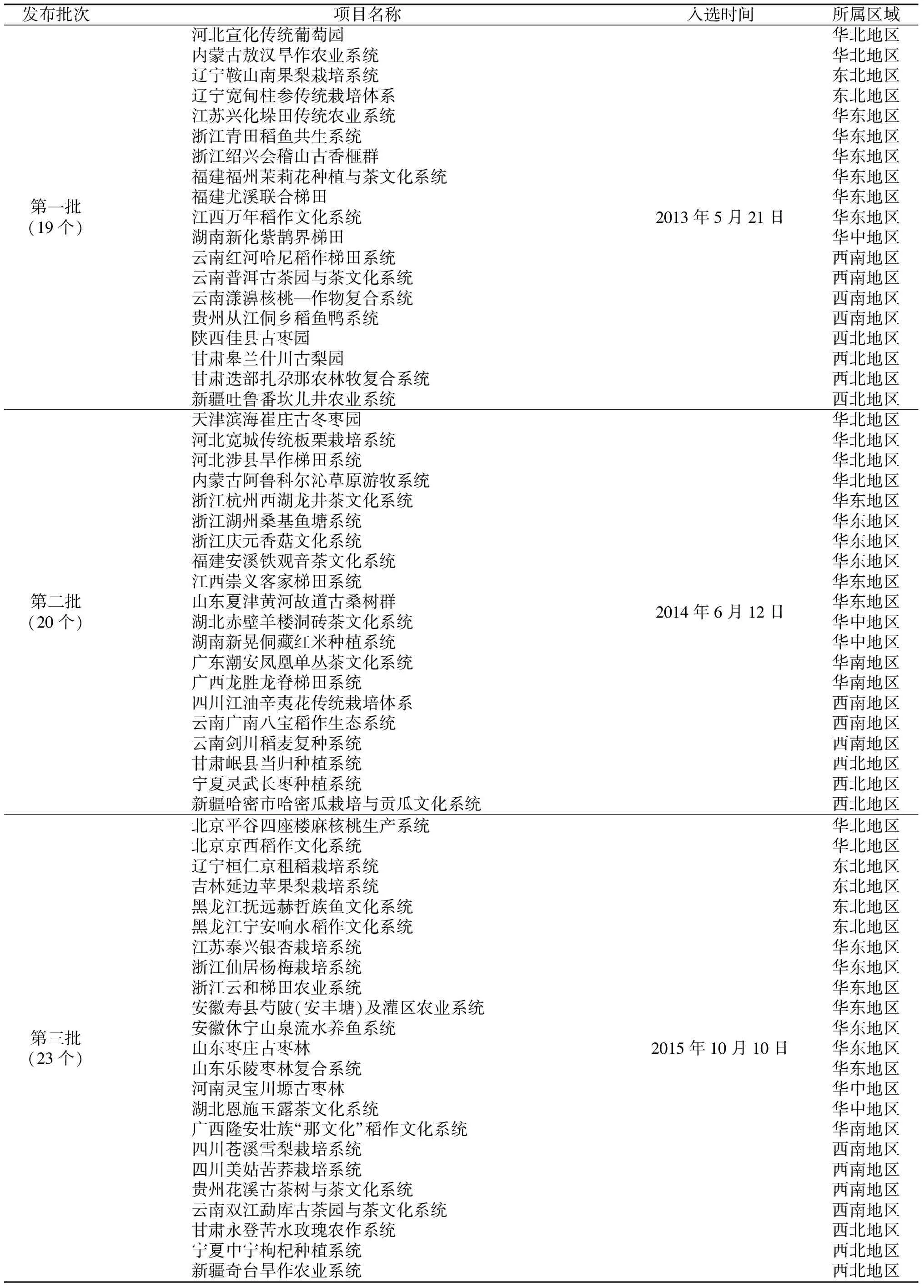

近年来,农业文化遗产研究、保护和开发利用业已引起国际社会愈发广泛的关注,更加强调活态性、多样性和可持续性。其中,一个非常重要的标志性事件是2002年8月由FAO等机构共同发起“全球重要农业文化遗产”大型项目。自2004年4月开始,FAO在世界各地选取保护和研究试点,候选的传统农业遗产系统必须兼具典型性和代表性。中国幅员辽阔,拥有非常丰富的传统农业遗产系统,也是GIAHS评选认定工作的积极而重要的参与国之一。目前,全世界已经被正式认定的GIAHS项目共有32个。从2005年6月至今,中国总共有11个项目成功入选GIAHS,位居各国首位,约占总数的34.38%。此外,由中国农业部领导组织的“中国重要农业文化遗产(China-NIAHS)”评选工作也于2012年3月正式展开。迄今为止,经政府认定的China-NIAHS已产生了3批,共计62项, 几乎遍及全国各地,第4批也已经着手部署发掘认定工作。China-NIAHS项目几乎遍及全国各地,具体情况如表1所示。

可见,农业文化遗产具有狭义和广义两种概念之分。其狭义概念即指GIAHS项目或China-NIAHS项目,而广义的农业文化遗产内涵就要丰富得多,是自然与人文的有机结合体,一般是指同人类进行农业生产、生活活动紧密相关的重要物质与非物质历史遗存的综合体系[3],具体包括农业遗址、物种、工程、景观、聚落、生产技术、劳动工具、文献、特产以及民俗文化等10个方面的内容。故而,其外延也就相应地划分为10种主要类型,其下又可细分为若干基本类型[4]。

FAO定义的全球重要农业文化遗产概念主要是指农村地区独特的、具有丰富生物多样性的土地利用系统和农业景观,是一种活态的存在,能够满足遗产所在地的社会、经济与文化发展的需要,还可以促进区域可持续发展[5]。中国重要农业文化遗产的概念也由农业部进行了界定,指出它是一种独特的农业生产系统,也是具有丰富的农业生物多样性、传统知识与技术体系以及独特的生态与文化景观等,有利于农业文化传承、农业可持续发展等,与GIAHS项目大同小异。显然,GIAHS与China-NIAHS都完全可以囊括到广义农业文化遗产范畴中去,前二者可以视为后者这个大集合内的两个真子集。

表1 农业部认定“中国重要农业文化遗产”名录

二、确立农业文化遗产保护研究方向的动因

农史学界将农业文化遗产保护明确规定为一个研究方向,源于它具有非常重要的价值。笔者曾提出,农业文化遗产的价值指标具体可分为8个大类,即历史、社会、经济、文化、科技、审美、精神以及生态等方面的价值,下分30个小类, 于此不再赘述。然而详细追溯其确立的动因,又可从以下两个方面考虑,即学科内在发展逻辑(内因)和外部影响因素(外因)。下面将以这两个维度对农业文化遗产保护兴起的原因展开讨论。

(一)内在发展逻辑

就学科内部发展逻辑来看,“农业文化遗产”的概念滥觞于对“农业遗产”的研究,前者在对后者继承的基础上进行了发展和创新。再者,近年来人类学理论和方法在科学技术史(农史)研究中的持续引入及运用,农业文化遗产研究与保护逐渐进入农史研究人员的视野。

1.农业文化遗产保护继承、发展和创新了农业遗产研究,进入更高层次。从前述农业文化遗产保护的演进过程中可以看出,该研究方向的明确又与整个农史学科尤其是农业遗产研究发展变革的内在逻辑有莫大关系,两者之间有如瓜熟蒂落,抑或是水到渠成。

农业遗产概念在国际和国内出现的时间并不同步。1993年,欧洲学者Prentice对遗产地分类的研究时,对农业遗产的内涵和外延进行了界定,这应是农业遗产在国外的最早阐述。其内涵具体是指历史时期形成并传承至今的传统农业景观和耕作方式,外延则主要是指农作场所和农事活动[6]。中国国内明确提出农业遗产较国外早很多,至少可以追溯至1950年初期“整理祖国农业遗产”口号的提出[7]。1956年8月,万国鼎在《人民日报》撰文《祖国的丰富的农学遗产》,其中阐释的农学(农业)遗产主要包括古代农业文献以及世代流传的农民的实践经验和成就[8]。此时,农学遗产与农业遗传可以替换使用,并未作严格区分。1958年,石声汉进一步阐释了农业遗产的概念,认为从祖先继承下来的农业科学技术知识遗产主要包括具体实物和技术方法两个部分[9]。1993年11月,吕平提出“农业考现学”观点,主张要重视总结农民的劳动生产经验,利用民族学、民俗学等学科的资料充实农业遗产的研究。除了古代农业文献、出土或存世文物之外,还要给予活态的农业遗产以充分关注[7]。这一思路符合农业生产发展和农业知识传承的客观规律,为农业遗产的研究提供了一条新的探索路径。

固然,农业文化遗产研究需要非常关注活态遗产,却也不能顾此失彼,甚至一叶障目,不见泰山,而应该统筹兼顾,系统全面地认识问题。比如,有的民俗学者基于本学科的视角,认为农业遗产只能是以活态形式传承至今的各种农业生产技能和经验知识,不应该将遗址类和图书文献类农业文化遗产包括在内[10]。显然,如此认识农业文化遗产稍嫌片面单薄,未能照顾到其历史延续性的本质特征。

从农业遗产到农业文化遗产,虽然只增加二字,但是却深刻反映了人们对这项事业认识的持续深入。从固到活、从静至动、由古及今、由窄变宽,这些发展变迁无不体现了农业文化遗产保护螺旋上升、循序渐进的内在发展规律,源源不断的内部动力将会促使农业文化遗产保护和发展更加丰富、提升和完善。农业文化遗产是一个具有鲜明时代特征的概念或术语,反映了人们在特定时代背景下的一种行动诉求,是中国本土既有的农业遗产概念同舶来的GIAHS项目碰撞融合之后衍生出的新兴产物[3]。

2.人类学理论和方法在科学技术史(农史)研究中的引入及运用。人类学进路的引入和科学技术史本身的发展以及整个学术界的发展变化有着密切的关系,它于20世纪70年代末80年代初进入科学技术史研究领域,也是科学技术史发展到近期的自然趋势[11]。人类学最主要的贡献在于其文化的概念和田野工作的方法[11],至少有文化相对主义、功能主义和地方性知识等3种人类学的基本理论和观念在农史研究中得到了应用。

(1)文化相对主义(cultural relativism)观念。文化相对主义观念是人类学的一个骨干组成部分,且常常被视为传统人类学的思想精粹。现代文化人类学亦以其为重要基础。文化相对主义通过对异文化的研究以及对文化多样性的展示,来重新反省西方的文化模式,从而摧毁人们习以为常的认识,促使大家重新反思和检讨以前一些想当然的观念和行为[12]。

就科学观来说,文化相对主义的独特性具体表现在两个方面:一是旗帜鲜明地承认科学文化的多样性,二是积极倡导科学技术评价标准的相对性。美国科学技术史家白馥兰(Francesca Bray)认为人类学家为科技史研究提供了最富有成果的解释方案,应当在科技史研究工作中提倡人类学的理论、方法和视角[13]。长久以来,人们已经适应了“西方中心主义”藩篱的束缚和羁绊,轻视、忽视甚至歧视非西方型态的科技和文明。实际上,文化样式不同,其所拥有的科学技术就会有相应的差别。遍及全球的现代科学技术只不过是如今现代文化的产物,都是各地自身文化的衍生品[14]。世界上存在着各式各样的农业系统,在这些相异的农业体系里面,都蕴涵着自己独特的世界观、自然观和价值观,甚至对于农业生产活动本身,各地居民也都秉持各自不同的观念、态度和习惯。这就要求农史研究者应该摒弃以某一种农业系统为中心的狭隘视角,勇于拓展研究范围和视野,承认并且平等对待所有的农业体系,全面考察、深入挖掘这些农业系统所表征的文化因素。农业文化遗产具有文化多元性的显著特征,类型异常丰富,文化相对主义观念和立场的引入,使得对于这种特性的展现和刻画更加入木三分。也正因如此,农业文化遗产的概念、内涵和外延才能日臻完善,对它的研究、保护和利用也才会愈加卓有成效。

(2)功能主义(functionalism)理论。功能主义理论的引入,大大拓展了包含农史在内的科学技术史的研究领域,也使我们注意到科学技术具有多种多样的功能。功能主义的重要思想就是文化整体论,其核心观点就是将文化视为一个整体,任何现象的发生、发展都是普遍联系的,而非孤立存在,应将其置于文化的整体背景中加以考察。古代农业科学技术是传统农史研究者重点关注的对象,把它放入一个整体的文化语境中进行考量也是自然而然的一种思路。科学与技术也属于文化系统范畴,美国技术人类学研究者Bryan Pfaffenberger认为,任何技术都不应该被单纯地视为工具而已,它还是相关的社会行为和技艺,共同以一个系统的形式存在着;人类学的整体论观点把所有的社会形态都看成是由若干相互联系、相互作用的元素整合而成的一个系统;研究人员应该把技术的行为与意义等置于其所处的社会、历史和文化的背景中进行分析及讨论[15]。倘若我们希冀更加清楚地探究社会与农业科技文化互动的关系,十分有必要对人类学整体论进行深刻理解并熟练运用。这种方法论上的擢升成为催生农业文化遗产作为一个系统被认识、理解和研究的必然性,目前被认定的各种GIAHS和China-NIAHS项目正是文化整体论的典型代表。

功能主义人类学强调对居民实际日常生活的考察,认为其中蕴含着文化的功能和相互联系。农民日常生活起居中的技术也是农业技术的一个重要组成部分,研究者不能将视线仅仅局限于生产性农业技术。这一理路将研究人员从书斋楼阁中请将出来,带至广阔的田野里,尤其对于那些没有文字或者缺乏文献资料的地区和民族,该方法就显得特别重要,并应该成为开展相关研究的主要手段。例如,中国的哈尼族在1957年前没有自己本民族文字,加之人口较少,地处偏远,历代的汉文文献对哈尼的记载不多,严火其即以哈尼族史诗为基础对哈尼族的农业历史进行了考察,并得出重要结论[16]。

(3)地方性知识(local knowledge)理论。地方性知识理论认为,任何科学技术事件的发生,均是在特定的时间、空间之中。地方性观念的成功引入,促使科技史研究人员尽量以整体观的方式来考察地方性的科学实践,从而还科学技术史以真实的图景。科学史家关注发生在特定时间内,作为过程的科学或以一系列现象呈现的科学,由于它们具有年代上以及地理上的地方性的特别特征,我们将之称为“历史的”,历史之所以具有这种特征,正是基于这样的事实。科技史研究的现象普遍存在于空间、时间和事件中,同时还与在这个文化场境中活动的个人密切相关,这些个人在特定的时间和空间里创造了事件[17]。对于农史研究来说,每个地区的农业系统都是一个有机的整体,种植何种作物,采取什么耕作技术,如何灌溉,何时收获,怎样贮藏……都需要与该地的自然生态环境和生产生活习俗相适应。人们对具有鲜明地域特色的、活态的重要农业文化遗产研究倾注了巨大的热情。

人类学基于地方性知识提出的民族(ethno-)的概念对于科学技术史中引入地方性知识的研究具有重要意义。在科学人类学中,通常使用民族科学(ethnoscience)来指称非西方文化(indigenous)的知识系统,而以技术科学(technoscience)来特指现代西方科学。将民族的概念置于科学或技术之前,已经将文化相对主义和文化多元性的概念应用其中,并且将现代西方科学当作是地方性知识的一种。对农业文化遗产的研究和保护有如为人类的农业生产保存下基因,因为西方现代农业科技并非放之四海而皆准的,其带来的负面影响是有目共睹的。长时间内,中国农业不仅实现了持续高产,而且没有出现其他地方普遍发生的土壤肥力严重衰退现象。中国传统农学积淀了异常丰富的生产理论和技术,对于实现农业乃至整个社会经济的可持续发展都有重要借鉴意义,应该充分重视对传统农学的研究、保护、传承和发展。

(二)外在影响因素

农业文化遗产保护以明晰的身影亮相在农史研究的舞台上,除了农史学科发展的固有内在逻辑之外,外部社会环境对其的影响亦是很重要的诱致性因素,不可或缺。它主要包括如下所述的两个方面。

1.农业文化遗产保护工作形势严峻,不容乐观。总体而言,世界农业文化遗产保护现状并不被看好。近年,几乎每个月都有一个家畜、家禽品种从地球上消失。与之类似,中国的农业文化遗产保护形势也是凶多吉少。伴随着经济全球化、农业现代化、农村城镇化、农民市民化等进程的提速,中国社会尤其是广大农村地区正在经历着翻天覆地、前所未有的变革与挑战。现代工业文明不断碰撞、冲击着千百年积淀下来的传统农耕文明,二者的矛盾和对立也深深影响了农业文化遗产,很多已经消失或濒于灭绝,岌岌可危。

农业的快速工业化导致很多传统农业物质遗产遭到严重威胁。自1978年以来,农业生产连年稳产增产,大大提高了人民群众的生活质量。然而,少数几种高产粮食品种得到大面积推广种植,众多地方品种淡出人们的视野,生物多样性遭受极大破坏。单纯追求高产,放弃有机肥,过度施用化肥,导致土壤养分失调、酸化加剧和重金属富集等问题,难以实现土地的可持续耕种。大量喷洒农药,造成害虫抗药性提高,转而继续使用毒性更强的农药,形成恶性循环。农药残留不仅污染环境、危及人类自身健康,还会大量杀死害虫的天敌,引发链式反应,破坏生态平衡。

随着城市规模不断扩大,农村城镇化进程也在持续增速。现代工商业迅速发展造成的巨大产业工人缺口,以及人们对光怪陆离的城市生活的向往和憧憬等因素,造成无数农村青壮年劳力离开农村的土地,长期生活在城市中的他们如候鸟般在城市与乡村间迁徙。传统的农业生产技术、生活方式和手工技艺只在暮年的农民那里坚守着,多数年轻人已经不屑或者不愿做这些传统文化的继承者。农村许多淳朴的民风民俗、乡规民约、礼仪规矩缓缓消散,利益至上、拜金享乐主义正在成为流行时尚;诸多传统农业的优良技艺,如灾害的生物防治、生态农业系统逐渐走向衰落甚或凋亡;很多有利于生物多样性保护和构建了农民与土地之间密切关系的农业生态系统,因为没有足够的人手和知识,加之农业比较效益的降低,而改用现代生产技术,有机农业难以驻守乡村[18]。

2.各级各类文化遗产保护项目、管理法规的提出和启动实施。中国拥有上万年之久的农业文明,光辉璀璨。进入21世纪,中国的文化遗产保护和研究事业迎来新的发展契机。各级政府职能部门相继提出和启动了多种多样的文化遗产保护研究项目。以国家级层面的项目为例,2004年4月,文化部、财政部在全国实施“中国民族民间文化保护工程”;2005年,国家文物局联合相关部门组织实施“指南针计划——中国古代发明创造的价值挖掘与展示”项目;2007年,国务院办公厅提出大力实施“中华古籍保护计划”;等等。这些项目的实施都间接地促进了学界对于农业文化遗产保护的关注。2002年,联合国粮农组织GIAHS项目的启动则直接唤起人们对农业文化遗产保护的重新认识;2012年3月,中国农业部正式开展“中国重要农业文化遗产发掘工作”,并决定此后每两年发掘和认定一批中国重要农业文化遗产;同年12月,房城乡建设部、文化部等部门正式公布第一批648个中国传统村落推荐名单;等等。上述举措都在制度层面有效保证了农业文化遗产保护的有序实施和顺利开展。

历史悠久的传统农耕文化是中国农业永续发展的宝贵财富,更是中华文化不可或缺的重要组成部分。习近平主席指示应该不断发扬光大中国传统农耕文化,并构筑起优秀传统文化的传承体系。越来越多的专家学者充分发扬学术自觉精神,积极响应中央号召,踊跃投入到农业文化遗产的研究与保护事业中去。各级相关政府部门和社会大众也愈发关注农业文化遗产的传承和发展工作。从2012年开始,许多相应的法律法规和管理制度陆续得以制定出台,农业部还专门成立了中国重要农业文化遗产专家委员会,组成专家涵盖农业、生态环境、历史、经济、文化、社会等多个领域。这些措施和努力都为农业文化遗产的发掘、保护、传承和发展等工作提供了强有力的技术指导和智力支持。

三、结语

综上所述,农业文化遗产保护以其不可阻挡之势出现在科学技术史(农业史)学科领域中,并快速成为学界研究的热点方向之一[19,20]。除了农业文化遗产本身所具有的重要价值之外,这种局面还是在学科内在发展逻辑和社会外部影响因素两类合力作用下形成。根据对两者的讨论,加之唯物主义辩证法的基本理论可知,内在发展逻辑为决定性因素,而外部影响则充当了诱致性角色。当然,本文的有关探讨仅为一己之见,不足之处在所难免,抛砖以期引玉。伴随着农史学科的迅速发展以及对农业文化遗产研究、保护和利用事业的深入拓展,定然会有新的见解层见叠出,值得期待。

[ 1 ] 王思明.农史研究:回顾与展望[J].中国农史,2002,21(4):3-11.

[ 2 ] 王思明,卢勇.中国的农业遗产研究:进展与变化[J].中国农史,2010(1):3-11.

[ 3 ] 李明,王思明.农业文化遗产:保护什么与怎样保护[J].中国农史,2012(2):119-129.

[ 4 ] 李明,王思明.江苏农业文化遗产保护调查与实践探索[J].中国农史,2011(1):128-136.

[ 5 ] 闵庆文.关于“全球重要农业文化遗产”的中文名称及其他[J].古今农业,2007(3):116-120.

[ 6 ] Prentice, R.C. Tourism and Heritage Attractions[M].London: Routledge,1993.

[ 7 ] 李根蟠.农史学科发展与“农业遗产”概念的演进[J].中国农史,2011(3):121-128.

[ 8 ] 万国鼎.祖国的丰富的农学遗产[N].人民日报,1956-08-04.

[ 9 ] 石声汉.中国农学遗产要略[M].北京:农业出版社,1981.

[10] 苑利,顾军,徐晓.农业遗产学学科建设所面临的三个基本理论问题[J].南京农业大学学报(社会科学版),2012,12(1):126-133.

[11] 卢卫红.科学史研究中人类学进路的编史学考察[M].上海:同济大学出版社,2014.

[12] (美)马尔库斯,费彻尔.作为文化批评的人类学——一个人文学科的实验时代[M].王铭铭,蓝达居,译.北京:生活·读书·新知三联出版社,1998.

[13] (美)白馥兰.技术与性别:晚期帝制中国的权力经纬[M].江湄,邓京力,译.南京:江苏人民出版社,2006.

[14] Hess D J.Science and Technology in a Multiculture World: The Cultural Politics of Facts and Artifacts[M].New York: Columbia University Press,1995.

[15] Pfaffenberger B. Fetishised Object and Humanised Nature: Towards an Anthropology of Technology[J].Man,1988,23(2):241-245.

[16] 严火其.哈尼族农业历史考察——以哈尼族史诗为基础的研究[J].中国农史,2010(3):42-54.

[17] Sabra A I. Situation Arabic Science-Locality versus Essence[J].Isis,1996,87:654.

[18] 徐旺生,闵庆文.农业文化遗产与“三农”[M].北京:中国环境科学出版社,2008.

[19] 夏志学.从河北农业大学早期刊物溯直隶高等农业教育[J].河北农业大学学报(农林教育版),2014,16(6):107-110.

[20] 夏志学,郝元溥.农业教育思想的形成与实践[J].河北农业大学学报(农林教育版),2015,17(3):37-39.

(编辑:刘伟霄)

2016-10-12

2014年度教育部人文社会科学研究青年基金项目:“农业文化遗产数字化保护研究”(编号:14YJCZH056)。

刘启振(1981-),男,山东济宁人,南京农业大学中华农业文明研究院博士研究生,河北农业大学中国新农村文化建设协同创新中心特聘研究人员,主要研究方向为农业史、农业文化遗产保护。

G112

A

1008-6927(2016)06-0116-07

——围棋