应用心理学中的个体指向方法:理论、技术与挑战

杨之旭+辛自强

摘 要 作为整体互动观的派生方法,个体指向方法不同于变量指向方法,它主张以个体为中心,目的是识别具有同质性的个体亚组。整体互动观中的整体主义强调系统具有不可还原性、不可分解性和自组织性,互动主义主张系统内与系统间的成分交互影响。个体指向分析技术包括聚类分析、配置频次分析、ISOA、LICUR、潜在类别分析和混合增长模型等。该方法最初多被应用于发展心理学领域,近年来被越来越多地用于组织行为学和社区心理学等应用心理学领域。未来的个体指向研究应该规范术语使用,在描述现象的同时增加对现象的预测,并且尝试同时使用个体指向方法与变量指向方法。

关键词 个体指向方法;整体互动观;配置频次分析;ISOA;LICUR;ROPstat

分类号 B84-06

DOI: 10.16842/j.cnki.issn2095-5588.2016.12.006

1 引言

在过去几十年里,许多有影响力的心理学理论强调了从整体的和互动的视角研究个体发展的重要性(如 Cairns, 1979; Magnusson, 1985)。这种视角主张个体是一个整体,个体的先前行为、基因构成和环境因素作为一个统一整体而运作,因此不能孤立地看待它们对个体心理、行为与发展过程的影响。然而,作为当前科学心理学最普遍使用的方法,变量指向方法(常用技术是相关分析,方差分析和回归分析等)没有将个体看作整体,而是假设个体是可互换的单元,除了随机误差之外,他们在行为发展上不存在质或量的差异(Block, 1971),即总体具有同质性。事实上,在心理学中,总体中的个体常常是异质的,因此应该重视以个体为中心的完整分析(辛自强, 2013)。个体指向方法(person-oriented approach)是一种以个体为中心的分析方法,它的重要任务是确定心理或行为发展的个体差异或异质性(Bergman & Magnusson, 1997)。本文将从理论、技术和挑战等方面系统回顾个体指向方法,另外特别阐明该方法在应用心理学领域的应用现状与前景。

本文之所以确定介绍上述几部分,是因为考虑到国内个体指向研究存在的三方面问题。

第一,在理论与技术方面,尽管个体指向理论是个体指向方法的一部分,但是国内较少有文章系统介绍个体指向方法的理论基础,这不利于研究者在理论的指导下使用个体指向方法。关于数据处理技术,国内的个体指向研究大多使用基于模型的聚类方法(如,陈亮, 张文新, 纪林芹, 陈光辉, 魏星, 常淑敏, 2011),较少使用传统的聚类方法、ISOA、LICUR和配置频次分析。然而,这几种技术也常被用于个体指向研究(如,Garcia, MacDonald, & Archer, 2015),并且这些技术可以通过新近开发出来的用户友好型软件ROPstat执行(Vargha, Torma, & Bergman, 2015)。因此,本文一方面将系统地介绍整体互动观,另一方面除了介绍基于模型的聚类方法,还将介绍其他几种技术的原理、步骤及其在ROPstat软件中的实现方法,以期为个体指向研究者提供模板。

第二,在应用研究领域,当前国内研究者主要将个体指向方法应用于发展心理学(如陈亮, 文新, 纪林芹, 陈光辉, 魏星, 常淑敏, 2011; 赵景欣, 刘霞, 申继亮, 2008),较少将其用于应用心理学研究,但是个体指向方法近年来已经被越来越多地应用于组织行为学(如,Crocetti, Avanzi, Hawk, Fraccaroli, & Meeus, 2014; Mkikangas & Kinnunen, 2016; Meyer, Stanley, & Vandenberg, 2013)与社区心理学(如,Bogat, Leahy, von Eye, Maxwell, Levendosky, & Davidson II, 2005; Bogat, 2009; von Eye, Bogat, & Rhodes, 2006)等应用心理学分支学科。因此,本文将主要介绍该方法在组织行为学与社区心理学中的应用现状及前景。

第三,在方法新进展方面,尽管国内已有文章介绍个体指向方法(纪林芹, 张文新, 2011; 刘坚, 2009),但是近五年该方法又有新发展。除了上文提到的进展,进展还体现在个体指向方法领域的专业期刊Journal for Person-oriented Approach于2014年创刊,在此平台之上理论和方法均有所革新。此外,个体指向方法面临新的挑战(Bergman, 2015; Bergman & Lundh, 2015; Laursen, 2015)。因此,本文将梳理上述进展、挑战与解决方案。

综上所述,本文的第二部分回顾整体互动观,第三部分梳理六种个体指向数据分析技术,第四部分评述个体指向方法在应用心理学领域,特别是组织行为学与社区心理学中的应用现状与前景,第五部分小结该方法的现存问题及解决方案。

2 理论内容

2.1 整体互动观

个体指向方法是个体发展的整体互动系统观(a holistic interactionistic system view)的派生方法。整体互动系统观由Magnusson(1988)提出,将个体视为有机的不可分割的整体,其中互动的成分共同运作,在此过程中形成一个功能性的系统。因此,应该关注作为整体的个体而非部分的变量。

该理论的提出受到三个来源的影响(Bergman & Magnusson, 1997):

(1) 生命科学的发展揭示了生物过程与行为、心理、社会因素相互作用的过程,这使得整合行为的多重解释(如,心理的、生物的与环境的视角)成为可能。

(2) 来源于自然科学(混沌理论、突变理论与一般系统论)的非线性发展系统方法和模型被引入心理学中。

(3) 纵向研究的复兴提供了综合的追踪数据,使得整体互动范式的实行成为可能。

整体主义(holism)和互动主义(interactionism)居于整体互动观的核心。需要指出的是,尽管“整体主义”和“互动主义”这两个术语在不同学科(如,物理学、生物学、哲学和心理学等)已经有较长的历史,整体互动观中的一些观点并非Magnusson首创,但是Magnusson似乎是较早的将整体主义和互动主义整合进一个统一理论框架的心理学家(Lundh, 2015)。

Magnusson的整体主义主要涉及理论问题,即整体和部分的关系。它包括三个假设:不可还原性、不可分解性和自组织性(Lundh, 2015)。其中,不可还原性聚焦于整体,指“整体有超越属于它的部分的性质(Magnusson, 1990, p.197)”,即整体性质不能还原为部分性质之和。不可分解性聚焦于部分,指 “个体的不同方面的功能,因它们在完整个体的综合功能中发挥的作用而获得意义(Magnusson, 2001, p.155)”,即各个部分的功能不能脱离其在整体功能中发挥的作用而独立存在。自组织性是“开放式系统的一个特征”,指“新的结构与模式从现有结构与模式中涌现的过程(Bergman & Magnusson, 1997, p.293)”。上述三种性质也是一个整体性系统的性质。

Magnusson的互动主义主要涉及实证问题,即不同因素之间如何互动,以导致在一个系统中有变化产生。Magnusson认为“互动是开放式系统在各个水平上的中心原则(Magnusson, 1990, p.196)”,强调互动是复杂的、双向的。这意味着“区分自变量与因变量未必有意义,因为一个成分在另一个成分关联的过程中,可能既是原因也是结果(Magnusson, 1990, p.197)”。互动可能是同一系统之内的不同成分之间的交互影响,也可能是不同系统之间的交互影响。

2.2 理论原则

基于整体互动观,Bergman和Magnusson(1997)提出了个体指向方法的5个原则,后来被Sterba和Bauer(2010)概括为6个关键词。据此,本文将个体指向方法的5个理论原则总结如下:

(1) 个体独特性。在一定程度上,发展过程对个体是独特的,这暗示着不同个体的发展可能是异质的。

(2) 复杂互动性。发展过程是复杂的,它包含许多不同水平上的因素,这些因素以一种复杂的方式相互关联着。因为多种因素复杂地相互作用,不太可能找到足以解释某一心理或行为的单一因素。

(3) 个体内变化的个体间差异性。不同个体的心理/行为发展可能形成几种不同的轨迹,同一轨迹之内的个体遵循的发展路径差异较小,不同轨迹之间的个体的发展路径差异较大。

(4) 模式概括性与整体主义。模式概括性是指,发展过程总是包含多个因素,多个因素的联合可以被描述为模式(patterns)或剖面(profiles);模式或剖面通常被用来描述个体,不同的个体可能属于相同或不同的剖面组(profile groups)。整体主义是指,某一因素在心理与行为发展中的作用取决于它和其他因素的互动,离开了其他因素和互动,无从理解这一因素的意义(纪林芹, 张文新, 2011)。因此我们只能通过研究多种因素的联合,即模式或剖面,来理解这些因素的意义。

(5) 模式有限性。描述个体的模式或剖面的数量是有限的。一些模式比其他模式或预期的更经常出现,被称为典型(type);一些模式比其他模式或预期的更不经常出现,被称为特例(antitype; Bergman, Magnusson, & El-Khouri, 2003)。“典型”与“特例”这两个术语常常与一种具体的个体指向分析技术——配置频次分析——关联在一起。类似于“特例”,Bergman和Magnusson(1997)将更不经常发生的模式称为“白点”(white spots)。寻找特例或白点常常是个体指向研究者感兴趣的内容。

关于最后一个原则中提到的特例,尽管是个体指向方法的兴趣点之一,但是并不是变量指向方法的关注点,变量指向方法一般会筛除异常值,计算不同个体的得分均值,最终得出最典型的结果。接下来,本文将对比这两种方法。

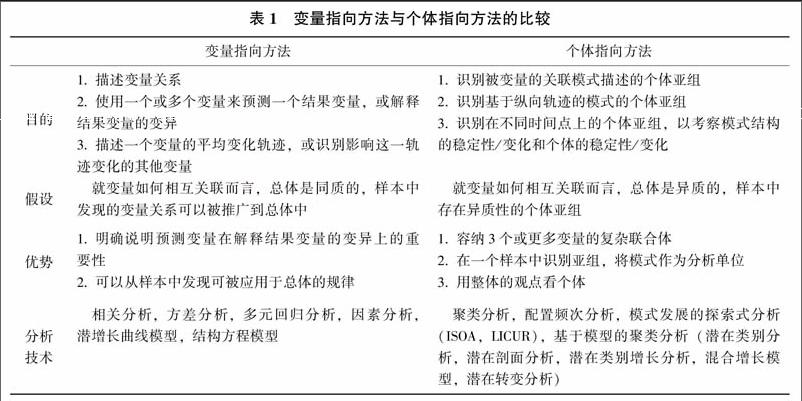

2.3 变量指向方法与个体指向方法的比较

变量指向方法与个体指向方法的差异如表1,至少包括目的、假设、优势与分析技术4个方面。

由表1可见,个体指向方法与变量指向方法互为补充,各有侧重地回答不同的研究问题。换言之,个体指向方法并不能替代变量指向方法。为了全面探讨某一问题,许多研究同时包含这两类方法(如,von Eye, Bogat, Rhodes, 2006; Zhang, Xin, Ding, & Lin, 2013; 赵景欣, 刘霞, 申继亮, 2008)。例如,Zhang,Xin,Ding和Lin(2013)为探讨2至5年级小学生类推理能力的发展,一方面,使用变量指向方法,证明类推理能力随年级增长的规律;另一方面,使用个体指向方法,识别出儿童在三种类推理任务中表现的典型与特例,发现了儿童刚刚开始掌握不同推理能力的时间点。为了进一步说明两种方法的关系,本文将在第四部分结合应用心理学的特定主题举例;在此之前将介绍个体指向方法的主要数据分析技术(如表1)。

3 数据分析技术

3.1 聚类分析

聚类分析(clustering analysis)根据个体在一组变量上反应的相似性,将个体分类到相同或不同的亚组,保证亚组内同质性较高,同时亚组间异质性较高(Rand, 1971)。在个体指向背景中,聚类分析的主要目的是识别涌现出的典型模式,这些典型模式可以被看作一个过程的结果,即吸引子状态(Bergman, Magnusson, & El-Khouri, 2003)。

3.1.1 残差分析

在进行聚类分析之前,往往需要识别并删除多变量异常值,即残差个案。如上所述,典型模式是经常被观测到的模式,它们产生于待研究的过程的核心性质。此外,还有一些罕见的观察模式,它们产生于过程的边缘性质、不常见的个体生活事件,或者测量误差。这种模式下个案是残差个案,它们一旦纳入聚类分析,就可能扭曲属于典型模式的个案的分类结构(Bergman, 1988),因此应该删除这些残差个案。具体而言,需要对比成对被试的模式,如果一个个案没有表现出与预先决定数量的其他个案的相似性,即它与最临近个案之间的距离超过距离阈值,那么这个被试被确定为一个残差。其中,距离阈值越小越严格。残差数量一般不超过样本量的3%(Bergman, Magnusson, & El-Khouri, 2003)。

3.1.2 执行程序

在个体指向背景中,常用的聚类分析包括两种类型:

(1) 层次聚类分析,尤其是Ward层次聚类分析。Ward层次聚类分析的思想来源于方差分析,目的是使得各个类别中的离差平方和较小,而不同类别之间的离差平方和较大。其执行步骤是,首先确定距离的基本定义,以及类别之间的距离的计算方式,然后按照距离的远近,把距离较近的数据依次合并,直到所有数据归为一个类别。由于聚类结果可能存在层次关系,因此被称为层次聚类法。该方法倾向于使得各个类别的样本量相近,同时允许变量是连续变量或分类变量。

(2) 非层次聚类分析,尤其是K-means重新定位分析。其执行步骤是:

首先,指定聚类的类别数量(K的含义);接着,根据分析者指定的聚类中心或数据本身结构的中心初步确定原始中心点;

然后,逐一计算各案例到类别中心点的距离,按照最近原则将各个案例归入各个类别,并计算各类别的新中心点(用均值表示,means的含义);

再次,按照新的中心位置,重新计算各案例离中心类别中心点的距离,并重新归类,更新类别中心点;

最后,重复上个步骤,直到达到一定的收敛标准。非层次聚类法要求变量是连续变量,并且对变量的多元正态性和方差齐性要求较高。

在个体指向分析中,常常以Ward层次聚类分析为起点,进一步进行K-means重新定位分析,其中目标被重新定位,以便使被解释的误差平方和百分比(percent explained error sum of squares, EESS%)最大化,类别间异质性最小化(Bergman, Magnusson, & El-Khouri, 2003)。

3.1.3 聚类方案的质量评估与选择

不同于一般的聚类分析,在个体指向方法框架下,当检验聚类方案的内部效度时,类别内同质性往往比类别间异质性更重要。这是因为,基于个体指向理论的预期,典型模式的数值仅仅在变量的一个子集中有差别,这暗示着类别与类别可能离得不远。据此,Vargha, Bergman和Takcs(2016)总结了常用的3类聚类质量系数,这些指标可以用于选择最佳聚类数量。

(1) 最常用的聚类质量系数是EESS%和HCmean。这两个指标本质上是会聚度(类别内的同质性)指标,仅取决于类别内的距离。会聚度越高,结构越好。EESS%衡量聚类方案的类别内同质性,即相比总的样本中心,个案离它们各自的聚类中心更近的程度。HCmean是平均聚类同质性,它通过计算个案的配对的类别内距离均值得到,最好小于1,越接近0越好。

(2) 其次是点二列相关系数。这本质上是总体分离度(类别间的异质性)指标,分离度取决于类别内与类别间的配对距离。在好的聚类方案中,属于相同类别的配对客体之间的距离比属于不同类别的配对客体之间的距离更近。点二列相关系数的值越大越好。

(3) 只有在特殊情况下使用最小分离指标,如silhouette系数。silhouette系数同时考虑内聚度与分离度,值越大,表示相比最近的其他类别中心,个案离自己所属类别的中心更近。Silhouette系数大于0.5表示合理的分类,小于0.2表示数据没有显示出聚类结构(Kaufman & Rousseeuw, 1990)。

此外,当使用多种方法进行聚类,需要对比不同聚类结果时,还可以使用下面的三种方法:

(1) 使用Rand指数衡量两种聚类方法的总的相似性。其计算原理是考虑所有配对的样本,并且计算被分配到相同或不同的类别中的配对数量(Rand, 1971)。Rand指数越接近1,表明两种结果越相似,越接近0,表明两种结果越不同。

(2) 使用精确超几何检验进一步对比不同聚类结果的差异。首先将两种聚类的不同分类进行交叉组合,每个组合有一定数量的个案,个案数量即是观察频次。其次基础模型会产生出一个参照(即,一个估计的期望单元格频次),将其与观察单元格频次比较。如果某个单元格包含的观察频次比模型预期的频次显著更多,那么这个交叉类别构成一个典型;如果观察频次的频次显著更少,那么这个交叉类别构成一个特例。

(3) 使用单样本t检验对比原始数据的质量系数与模拟的随机数据的质量系数。首先通过数据模拟,生成随机数据。随机数据可以由输入变量的独立随机组合的数值组成,或由独立随机均匀分布变量组成,或由独立随机正态分布变量组成。然后使用单样本t检验原始数据的质量系数是否都显著好于随机数据的质量系数均值。这种t检验的独立迭代次数最好超过100(Vargha,Bergman,& Takcs, 2016)。

3.1.4 软件与实例

个体指向聚类分析比常规聚类分析包含更多方法与步骤,ROPstat是较少的可满足需要的软件。具体而言,在该软件中:

(1) Residue模块用于识别与删除残差;

(2) Hierarchal模块和K-means模块用于分别进行层次/非层次聚类;

(3) K-means模块用于计算聚类方案质量系数及其显著性;

(4) Exacon模块计算Rand指数,并进行超几何精确检验对比聚类方案(Vargha, Torma, & Bergman, 2015; Vargha,Bergman, & Takcs, 2016)。个体指向方法框架下的聚类分析应用实例见Garcia,MacDonald和Archer(2015)或Vargha,Bergman和Takcs(2016)。

由于聚类分析是一种启发式的聚类技术,有一定局限性,其替代方法是基于模型的聚类方法(model-based clustering methods),例如潜在类别分析(本文3.5部分)和混合增长模型(本文3.6部分),这类技术通过比较统计模型确定最优聚类方案。尽管如此,聚类分析的优点是对数据模型不要求约束性假设,而且符合个体指向方法的理论原则。当变量是数值变量,且研究具有探索性质时,聚类分析仍是常用的个体指向数据分析技术。

3.2 配置频次分析

配置频次分析(configural frequency analysis, CFA)适用于多变量交叉分类的分析,变量是分类变量(von Eye, Mair, & Mun, 2010)。“配置”指单元格所代表的模式。CFA的目标是通过显著性检验,将单元格内的观察频次与期望频次比较,识别典型与特例——前者指观察频次比期望频次显著更高的配置,后者指观察频次比期望频次显著更低的配置。

3.2.1 执行程序

一般CFA的执行程序包括五步(von Eye, Mair, & Mun, 2010):

第一步,选择基础模型,估计期望频次。CFA的基础模型是一个随机模型,该模型估计一个配置预期发生的概率。大多数CFA的基础模型是对数线性模型,该模型假设分类变量之间具有独立性(变量独立性假设)。与之相反,CFA的前提假设是变量之间相互关联,旨在发现典型和特例。只有当对数线性模型的变量独立性假设被拒绝时,才能进行CFA。

第二步,确定偏离于模型的变量独立性假设的标准。当前大多数CFA采用的是依赖于边际频次的方法。其中一种依赖于边际的度量指标是Pearson χ2检验中的Φ系数。Φ系数衡量两个二分变量之间的关系强度,即衡量偏离于两变量独立的基础模型的程度。

第三步,选择显著性检验的类型。在任意抽样方案之下,可使用的显著性检验包括Pearson χ2检验,z检验和精确二项式检验。在乘积-多项抽样方案之下,可使用的显著性检验包括Lemacher精确检验和近似超几何检验。

第四步,在控制α之后进行显著性检验,识别典型与特例。无论将CFA用于探索研究还是验证研究,都需要进行多个显著性检验,对每个配置分别进行观察频次与期望频次的比较。当对所有配置进行大量的显著性检验时,存在利用偶然机会的高风险。为了防止α膨胀,CFA总是会使用控制显著性阈值α的程序。传统方法是Bonferroni法,调整后的α=α / t。其中t是所有变量的交叉分类的单元格数量。假如有288个单元格,将α设定为0.05,那么α*等于0.0001736。由于这种方法比较保守,当前使用较多的方法是Holm法。

第五步,典型与特例的识别与解释。进行显著性检验之后会涌现出一定数量的典型和特例,需要解释这些典型和特例的含义。

CFA适用于对横截面数据进行分析,确定典型或特例。此外,CFA也适用于分析纵向数据,对预测变量和结果变量的关系,以及不同变量发展变化间的联系进行分析。例如CFA的变式之一,预测配置频次分析(von Eye & Bogat, 2005)。该模型也是一种识别典型和特例的分类数据分析技术,但是它被用于识别预测变量(一般按时间顺序重复测量)的一个特定配置与结果变量的关系。预测配置频次分析的基础模型中包括预测变量与结果变量,解释了重复测量之间的一阶和二阶自相关。与CFA的一般程序类似,当发现基础模型的独立性假设被拒绝时,可以认为结果不能被预测变量的主效应及预测变量之间的相关所解释,因此预期典型或特例存在,进而识别这些典型与特例。

3.2.2 软件与实例

ROPstat软件中的CFA模块可以执行CFA,其基础模型是对数线性模型;关于偏离模型的变量独立假设的标准,采用的是依赖于边际频次的方法;显著性检验的类型是精确二项式检验;校正α的方法是Holm法。如果想设定其他条件或使用其他的CFA检验方法,可考虑使用von Eye开发的CFA程序(http://www.dgps.de/fachgruppen/methoden/mpr-online/issue4/art1)。

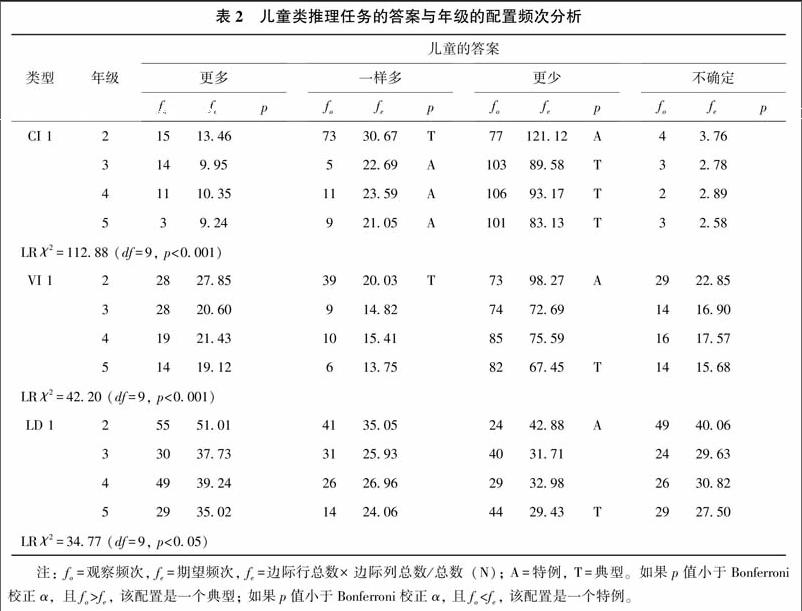

PCFA的应用实例参见Martinez-Torteya, Bogat, von Eye和Levendosky(2009)。另外,von Eye,Mair和Mun(2010)包括CFA的各种变式及其应用实例。CFA的应用实例如Zhang,Xin,Ding和Lin(2013)。他们使用CFA探讨儿童类推理能力的发展。来自小学4个年级(2~5年级)的儿童完成了三种类推理任务,分别是类包含、替代包含与二元律任务,每种任务有4个题目,每个题目有4个选项。对于每个题目,两个变量(年级与答案)组成16个可能的配置(年级变量共4个水平,为2、3、4、5;答案变量共4个水平,更多、一样多、更少、不确定)。

为了方便比较,本文分别选取3类类推理任务中的第1个题目,将CFA的结果重新整理,见表2。其中CI 1是类包含任务,题目为“世界上的苹果比水果更多,苹果和水果一样多,还是苹果比水果更少?还是你不确定?”;VI 1是替代包含任务,题目为“世界上的梨子比非香蕉更多,梨子和非香蕉一样多,还是梨子比非香蕉更少?还是你不确定?”;LD1 是二元律任务,题目为“世界上的非水果比非梨子更多,非水果和非梨子一样多,非水果比非梨子更少?还是你不确定?”。3个题目的正确答案均是“更少”。

由表2结果可知,对于所有题目,一阶CFA模型的χ2检验结果都是显著的,CFA的基础模型被拒绝。这表明,对于所有项目,儿童的答案与年级均存在交互作用。因此进一步检验个体单元格。其中Bonferroni校正α等于0.003125(α

瘙 毐 =0.05 / t, t=16)。结果表明,在类包含任务上,2年级儿童在3类题目的正确答案上均出现特例,即更不可能回答正确,并且在错误答案(“一样多”)上出现典型,即更可能回答错误;3~5年级儿童在正确答案上出现典型,而在错误答案(“一样多”)上出现特例,即他们更可能回答正确,更不可能出错。在替代包含与二元律任务上,仅有5年级儿童的正确答案上出现典型,即他们比其他年级的儿童更可能给出正确答案。综上所述,2年级儿童还没有掌握3种类推理能力,儿童到了5年级才掌握二元律的类推理能力。

3.3 ISOA技术

ISOA(I-States-as-Objects-Analysis; Bergman & El-Khouri, 1999; Bergman, Nurmi, & von Eye, 2012)适用于探究模式的短期发展问题,它假设随着时间推移,从属于每个类别的样本比例可能发生变化,即个体可能改变他们从属的类别,但是分类结构不随时间变化,即相同的分类结构在所有的时间点上保持一致。ISOA处理的数据一般包括一个由不同个体组成的样本,这些个体在一系列相同的变量上被重复研究几次。关键的概念是i状态(i-state),即一个个体在一个特定时间上的变量数值模式。ISOA技术旨在进行模式发展分析,即描述样本中的个体在不同时间点的不同典型模式的频率(结构的稳定性与变化)和一般发展模式(个体的稳定性与变化)。

3.3.1 执行程序

ISOA的执行步骤是(Bergman & El-Khouri, 1999):

第一步,重新整理数据集,将同一个个体根据时间点的不同拆分成不同的子个体(subindividuals),即列出所有的i状态。如果有k个测量时间点,样本量为N,那么每个个体被拆分成k个子个体,因此数据中有N×k个i状态。

第二步,进行残差分析,识别并删除残差集。残差集类似于一系列多变量异常值,指通过欧式距离平方的均值测得的与所有其他客体都不相似的i状态。

第三步,对所有剩余的所有i状态进行聚类分析,识别出一定数量的类型,其中每个i状态属于分类中的一个类型,这个类型被称为典型i状态(typical i-state)。

第四步,将数据从以每个i状态为一个个案调整为以一个被试为一个个案。

第五步,基于聚类分析的类别进行模式发展分析。这是ISOA技术的重点,其焦点有2个:

(1) 频次(结构)稳定性/变化。如果频次稳定性高,那么在不同时间点上的,从属于不同典型i状态的样本比例应该类似。另外,也可以对比不同的时间点涌现的典型/特例,如果相似度高,那么模式的频次稳定性高(Laursen, Furman, & Mooney, 2006)。

(2) 个体稳定性/变化。指在不同的时间点,被试属于相同的/不同的类别。方法是检验所有的两个临近时间点的典型i状态的交叉表(Bergman, Nurmi, & Von Eye, 2012)。如果有k个时间点,u个典型i状态,那么有k-1个u×u交叉表。为了识别典型i状态的发展轨迹的典型/特例,需要对交叉表中的每个单元格进行精确超几何检验,观察不同时间点的哪些典型i状态组合比预期更可能发生(典型)或更不可能发生(特例)。

个体稳定性/变化的结果经常被描述为流程图,其中左侧为时间点1的典型i状态,右侧依次排列时间点2,3…k的状态,中间用线条连接,线条上标注典型i状态在不同时间点保持不变与发生转变的可能性,实线(虚线)表示比随机模型预期的更可能(不可能)发生。这种模式发展流程图的实例可参考Laursen和Hoff(2006)进行的一项持续两年的追踪研究,他们考察了美国丹佛都会区青少年在10和12年级时的感知到的社会支持模式的稳定性与变化。

3.3.2 前提检验

ISOA假定分类系统具有时间不变性,即同一套典型模式可描述不同时间点的所有数据。为了检验这个前提是否成立,可以使用三类指标(Bergman,Nurmi,& Von Eye, 2012):

(1) 结构不变性。指ISOA涌现的典型i状态与在特定的时间点涌现类别的相似度。这里的“相似”是指一个典型ISOA的i状态的质心(centroid,即均值向量的中心)与在特定时间点涌现的一个类别的质心相似。相似度即两个质心的距离,通过计算两个质心之间的欧式距离平方的均值(averaged squared Euclidian distance, ASED)得来。结构不变性需要在每个时间点单独研究,首先观察每个时间点的每个典型i状态与对应的特定时间点的类别之间的ASED的中位数和数值范围,然后检验所有ASED是否足够小。对z标准化的数据,ASED低于0.25是一个可接受的相似度。

(2) 类别成员资格不变性。指ISOA的聚类方案和特定时间点的聚类方案之间的类别成员资格的相似度。这种相似度可以通过两类指标衡量:第一类使用个案的配对为分析的基本单位,例如Rand系数和点二列相关系数(Rand, 1971);第二类指标基于两种聚类方案的交叉表,以被试个案为分析基本单位,如Cramér-s V(1999)。

(3) 相对类别同质性。指从ISOA涌现出的典型i状态可以像特定时间点的聚类方案产生的同质性类别一样好的程度。衡量方式是对比在时间点i的ISOA聚类方案和时间点i的聚类方案产生的EESS%。如果二者的EESS%相似,那么可以认为相对类别同质性较好。

如果上述前提得到支持,可以使用ISOA。如果得不到支持,可使用一种替代性技术——LICUR。

3.3.3 软件与实例

在ISOA技术中,与聚类分析有关的软件实现方法在上文已做介绍。ROPstat还可以实现:

(1) Time separation模块用于执行上述ISOA程序的第一步;

(2) Time fusion模块用于执行第四步;

(3) Exacon模块和CFA模块用于执行第五步;

(4) Centroid模块用于检验结构不变性假设;

(5) K-means模块检验成员资格不变性与相对同质性类别假设。应用实例见Bergman,Nurmi和von Eye(2012)或Hiatt, Laursen, Mooney和Rubin(2015)。

3.4 LICUR技术

在使用LICUR(Linking of cluster after removal of residue; Bergman,Magnusson,& El-Khouri, 2003)时,需要分别对每个时间点的变量进行聚类分析,之后通过对比一个时间点的聚类方案与其他时间点的聚类方案,评估模式发展的结构稳定性/变化与个体稳定性/变化。这两种稳定性/变化的概念与ISOA中类似。与ISOA类似,LICUR中的稳定性/变化也可以通过流程图表示。

3.4.1 执行程序

LICUR的执行步骤是(Bergman, Magnusson, & El-Khouri, 2003):

第一步,对每个时间点的数据分别进行残差分析,识别并删除聚类变量的数值模式与样本中其他个体都不匹配的个体。

第二步,对每个时间点的数据使用Ward层次聚类分析。聚类方案的有效性可以通过上文提到检验方法评估。聚类数量的决定方法还可以参考Bergman,Magnusson和El-Khouri(2003)提出的四个标准:

(1) 聚类方案在理论上有意义,而且明显不同且在理论上可区分的两个类别,没有在最后的聚类方案中被合并为一个类别。

(2) 类别数量最好不超过15个,通常不少于5个。

(3) 在聚类方案中,EESS%的突然降低可能代表这种方案包括的类别不够多,这种方案不是最理想的。

(4) EESS%最好超过67%。参照上述标准,得到一种最佳聚类方案。如果想要尽可能地获得同质性类别,Ward聚类方案可以被当作起点,进一步进行K-means重新定位聚类分析。

第三步,将两个临近时间点的聚类方案连接成为交叉表,检验结构与个体稳定性/变化:

(1) 结构稳定性/变化指在不同时间点发现的模式的相似性/变化。如果这种相似性高,那么在两个的时间点的聚类的质心距离(如欧式距离平方的均值,ASED)较小。

(2) 个体稳定性/变化反映了个体的模式发展路径,即从一个时间点的某个类别转变到后一个时间点的相同或不同类别。需要对交叉表中每个单元格进行精确超几何检验,这种检验中的比率是观察频次与期望频次的比值,表示从一个类别转换到相同/不同类别的可能性。通过这种检验可以发现模式发展路径中的典型与特例。

3.4.2 软件与实例

在LICUR技术中,与聚类分析有关的软件实现方法在上文已做介绍。ROPstat还可以实现:

(1) Centroid模块用于检验结构稳定性/变化;

(2) Exacon模块用于检验个体稳定性变化。LICUR技术的应用实例如Trost和EI-Khouri(2008)。这项研究使用纵向数据,探讨同一批瑞典女性在10岁、13岁和43岁三个时间点的学业表现和心理问题的模式发展路径。

3.5 潜在类别聚类分析

潜在类别分析(latent class analysis, LCA)与潜在剖面分析(latent profile analysis, LPA)可以合称为潜在类别聚类分析(latent class cluster analysis, LCCA; Vermunt & Magidson, 2002)。与聚类分析相比,LCCA有更多的拟合指数对不同的分类结果进行评价和比较,从中选出最合适的聚类方案,并计算相应的后验概率将被试分配到各潜在类别中(张洁婷, 焦璨, 张敏强, 2010)。LCA与LPA的相同之处是潜变量都是分类变量,不同之处是LCA的外显变量是分类变量,LPA的外显变量是连续变量;LCA的模型是概率分布,LPA的模型是密度分布。因为两种方法的原理和实行步骤相似,本文将主要介绍LCA的模型原理与实行程序。

3.5.1 模型原理

LCA的基本思想是用较少的、互斥的潜在类别变量来解释各外显变量的各种反应的概率分布,潜在类别变量中每种类别对外显变量的反应都有特定倾向(邱皓政, 2008)。换言之,LCA试图用一个潜分类变量X来解释K个外显类别变量的关系,使得外显变量的关系在经过X的估计后能够维持其局部独立性。

3.5.2 执行程序

LCA的执行步骤如下(邱皓政, 2008):

第一步,估计初始模型(只有一个类别的模型)。类别为1的模型即零模型,此时没有在外显变量背后设定潜变量。此时使用卡方显著性检验(Pearson χ2检验, G2检验)进行模型适配度检验,显著的卡方值(如p<.001)代表外显变量之间的相互关联未能被解释,因此需要潜变量来解释。

第二步,逐步增加类别数目,进行不同模型的参数估计,计算模型适配性。关于参数估计,LCA中模型求解的方法主要是极大似然法,其迭代过程一般采用EM、NR等不同算法。同时,需要计算不同类别数目的聚类方案对应的模型拟合的指标,包括:

(1) 卡方检验的卡方值及其显著性。当潜变量类别数目由1继续增加,卡方统计量一般会逐步减少,当达到一定数目后,模型达到良好适配(p>0.05)。

(2) 信息评价标准,如AIC、BIC。AIC适用于模型优劣的比较,其计算由极大似然算法来推倒,值越小表明适配越好;BIC弥补了AIC没有考虑样本量的问题,BIC比AIC更适用于样本数达到数千人以上,或模型中参数数量较少时(Lin & Dayton, 1997)。

(3) Entropy。Entropy指数是衡量分类精确程度的指标,取值介于0到1,越接近1代表分类的精确度越高。Lubke和Muthén(2007)发现,entropy低于0.6一般表示错误地对大约20%或更多的被试进行了分类,entropy等于0.80及以上表明对至少90%的被试进行了正确分类。

(4) BLRT(bootstrap likelihood ratio test)和LMR检验。这两个指标用来比较潜在类别模型的拟合差异。BLRT检验bootstrap抽样获得k个类别与k-1个类别的模型的对数似然比差异,LMR方法检验k个类别与k-1个类别的模型的对数似然比差异,如果差异p值达到显著水平,那么可以认为k个类别比起k-1个类别的方案有了明显改善。有研究(Nylund, Asparouhov, & Muthén, 2007)发现LMR检验倾向于高估类别的数目,BLRT在正确识别类别的正确数目方面有更高的精确性。

第三步,进行模型适配性检验与差异检验,决定最优模型。通过综合比较第二步得出的卡方检验不显著的那些模型中的信息评价标准(越小越好)、Entropy(越大越好)、BLRT和LMR检验(显著则代表k个类别优于k-1个类别),同时兼顾理论、模型简约性和结果可解释性(Jung & Wickrama, 2008),决定最佳的类别数目。

第四步,进行类别的命名与参数估计结果整理。在决定最优模型之后,需要报告参数估计的结果,即报告潜在类别概率与条件概率,应用条件概率对潜在类别进行命名。

第五步,进行分类并决定各观察值的归属类别。经过上述步骤,可以得到潜在类别与外显变量的对应关系,进一步将观察值分到不同的类别中。此后,可以进行变量指向的分析,即检验不同类别的个体在其他变量上的差异。

3.5.3 软件与实例

邱皓政(2008)使用LCA对SARS期间心理与行为问题进行探索式分析,其中包含执行LCA各步骤的Mplus程序语句(pp.69-86)。

3.6 增长混合模型

增长混合模型(growth mixture modeling, GMM)用于处理群体异质增长问题(Muthén & Muthén, 2000),它可以弥补潜增长曲线分析(latent growth curve analysis, LGCA)和潜在类别增长分析(latent class growth analysis, LCGA)的缺点。这是因为LGCA是一种变量指向方法,它无法描述遵循不同发展轨迹的个体亚组;LCGA是一种个体指向方法,它尽管可以描述发展轨迹不同的个体亚组,但是不允许参数增长存在亚组内变异;相比而言,GMM既可以描述不同的变化类,又能够自由估计类别内的变异。

具体而言,LGCA使用的模型是潜增长曲线模型(latent growth curve modeling, LGCM),它假定群体中所有个体来自于同一个总体,因此可以用同一个平均增长轨迹(轨迹的截距和斜率相等)描述所有个体的心理或行为增长轨迹。然而,在更大的总体中,个体间的差异较大,其增长轨迹不能用同一个平均增长轨迹描述。这时,可以替代LGCA的方法是LCGA。LCGA使用的模型是潜在类别增长模型(latent class growth modeling, LCGM),LCGA通过将潜在类别变量引入潜增长曲线模型,描述不同潜在类别的增长轨迹,即不同的潜变化类。此时,LCGM将每个类别内的增长因子的方差和协方差估计值固定为0,也就是假定同类别内的个体享有相同的平均增长轨迹。然而,同类别的增长轨迹仍然可能有个体间变异。这时候需要用GMM替代LCGA,因为GMM既估计同一个类别内的平均增长轨迹,又估计增长因子的变异。上述分析表明,LGCA往往是GMM分析的起点,LGCM和LCGM均是GMM的特例。

3.6.1 模型原理

GMM通过两类潜变量描述个体之间增长趋势的差异(刘红云,2007; 王孟成, 毕向阳, 叶浩生, 2014):

(1) 分类潜变量,将群体分成互斥的潜在类别亚组,以便描述群体的变化类;

(2) 连续潜变量,描述初始差异(随机截距)和发展趋势(随机斜率)。包含这两种潜变量的模型是最基本的GMM。GMM也可以加入协变量和结局变量,协变量影响分类潜变量、增长截距/斜率和结局变量,分类变量影响结局变量。这里的协变量也可以称为自变量,其数据可以是任何类型(分类、连续或计数)。GMM的观测变量一般是连续变量,此时默认的参数估计方法是稳健较大似然估计。

3.6.2 执行程序

GMM的执行程序如下(Jung & Wickrama, 2008):

第一步,估计初始模型。GMM的初始模型一般只有一个类别,其中不包括协变量,相当于LGCM。此时常用的模型拟合指数有(Kline, 2015):

(1) CFI和TLI,建议参考值是大于0.90,越大越好;

(2) RMSEA,建议参考值是0.05,越小越好;

(3) AIC和BIC,越小越好。如果LGCM中截距或斜率因子的方差估计值显著,说明个体在初始水平或增长速度上存在个体间差异(王孟成,毕向阳,叶浩生, 2014),有必要进行GMM。

第二步,在初始模型的基础上增加类别数目,提取出不同类别的LCGM,对于类别数目不同的模型进行参数估计,计算模型拟合度和模型拟合检验。在确定一个GMM模型之前,LCGM是一个有用的初始模型;二者主要的差别在于,LCGM假定在增长因子上没有类别内变异,GMM可以自由估计类别内变异。LCGM将类别内变异固定为0有助于识别出更清楚的类别,并且计算负担更少。GMM可以将各亚组内的方差设定为跨类别组等同或自由估计。该步骤中的LCGM和GMM是不包括协变量的无条件模型。

第三步,综合模型适配性指标和实际意义,决定类别数量。一般需要报告不同模型的卡方统计量、BIC、AIC、Entropy、BLRT和LMR检验结果。具体评估方法和LCA相似。

第四步,纳入协变量,估计有条件模型,即包含协变量的LCGM和GMM模型,重复上述第二步和第三步。这是因为,如果协变量对增长因子(截距和斜率)和潜在分类变量有直接的影响,那么观测变量与潜在分类变量的关联可能出错,上述步骤中使用的无条件模型可能导致歪曲的结果。因此,需要在上述的无条件模型后估计有条件模型。

第五步,进行类别的命名和参数估计结果整理。在决定最优模型之后,需要报告:

(1) 类别概率,即每个轨迹亚组的人数比例;

(2) 增长因子的估计值,即不同轨迹亚组的截距和斜率均值及其检验结果,根据这些信息对类别进行命名;

(3) 后验概率,即每个个体被正确分类的概率大小,越接近1说明正确分类的可能性越大;

(4) 协变量对轨迹增长的影响的系数估计值与显著性检验,这可以说明自变量对某一心理或行为特质的初始值(截距)和增长速度(斜率)的影响。

第六步,进行分类并决定各观察值的归属类别,以便进一步进行其他类型的分析。

3.6.3 软件与实例

Jung和Wickrama(2008)全面梳理了执行GMM各步骤的Mplus程序语句(pp.307-315)。GMM的特例——LCGA的实例见魏子晗,詹雪梅和孙晓敏(2015)。该研究描述实验室情境中腐败行为的3种变化轨迹,并考察风险概率和可控性对不同变化轨迹的影响。GMM的实例见王孟成,毕向阳和叶浩生(2014)。

4 在应用心理学中的应用现状与前景

4.1 组织行为学

近年来,个体指向方法被越来越多地应用于组织行为学,或更宽泛意义上的组织科学的研究,其中涉及的主题至少包括工作认同(Crocetti, Ava-nzi, Hawk, Fraccaroli, & Meeus, 2014),工作倦怠(Mkikangas & Kinnunen, 2016),与组织承诺(Meyer, Stanley, & Vandenberg, 2013)。本文将以后两个主题为例,说明个体指向方法将如何丰富与扩展组织行为学的传统主题。

4.1.1 工作倦怠研究

关于工作倦怠的研究始于上个世纪70年代中期,40多年来大多数相关研究使用变量指向方法(Leiter, Bakker, & Maslach, 2014)。最近10年,越来越多的倦怠研究开始使用个体指向方法(如,Innanen, Tolvanen, & Salmela-Aro, 2014)。近期,Mkikangas与Kinnunen(2016)系统回顾了近10年发表的,使用个体指向方法研究工作倦怠的24篇论文。这些论文的主题包括:

(1) 倦怠症状的个体内模式,即倦怠类型;

(2) 倦怠症状的个体内发展轨迹,即倦怠轨迹;

(3) 个体内的幸福指标的模式,即倦怠与幸福指标组合形成的类型。

个体指向研究与以往的变量指向研究相比,既有相似结果也有新发现。相似结果表现在倦怠轨迹上,两种方法都表明工作倦怠有跨时间的绝对的稳定性(员工的倦怠始终保持在一定的水平)与自比的稳定性(一名员工在不同时间属于相同的倦怠类型)。新发现体现在,以往的变量指向分析表明倦怠的两个成分(衰竭与工作怠慢)彼此高度正相关,但是个体指向分析可以发现倦怠的成分之间的关联模式,经常出现的典型是:

(1) 在三个成分(衰竭、工作怠慢与工作效能感)上得分都很低的亚组;

(2) 在三个成分上得分都很高的亚组;

(3) 与在衰竭与工作怠慢上得分很高,但在工作效能感上得分很低的亚组。

综合来看,个体指向研究通过揭示个体倦怠的典型与特例,将为变量指向研究提供重要的补充,同时将为工作倦怠研究提供新洞见。值得一提的是,Mkikangas和Kinnunen(2016)综述到的研究大多是由北欧研究者进行的(占比58%),这与个体指向方法发源于瑞典有关,暗示着工作倦怠的个体指向研究仍处于初期阶段。

4.1.2 组织承诺研究

Meyer与Allen(1991)提出组织承诺三成分模型,将组织承诺划分为情感承诺(个体对组织的情感认同,以下简称AC)、规范承诺(与留在组织有关的责任的感知,以下简称NC)与持续承诺(个体感知到的离开组织的成本对个体行为的约束,以下简称CC)。此后的二十多年里,大部分相关研究使用变量指向方法,探讨承诺的三成分(承诺成分)如何预测个体的行为,以及关于不同对象的承诺(承诺焦点)之间的关系。然而,变量指向方法不能解决以下问题:

(1) 承诺成分以及承诺焦点的复杂交互作用;

(2) 待研究的样本是异质的,存在未被发现的亚组;

(3) 关于承诺的三成分彼此联合,形成不同剖面的理论命题。为了研究这些问题,越来越多的组织承诺研究者开始使用个体指向方法(Meyer, Stanley, & Vandenberg, 2013)。

与变量指向方法相比,个体指向方法扩展了组织承诺研究的以下主题:

(1) 承诺的多项成分组合形成的亚组。例如,Wasti(2005)使用K-means聚类分析,发现土耳其员工表现出不同的组织承诺剖面组,包括完全承诺(三项分值较高)、不承诺(三项分值较低)、AC占优(AC分值较高)、CC占优(CC分值较高),与AC/CC占优(AC与CC分值较高)等亚组。Somers(2010)后续的研究发现完全承诺组与AC/CC占优组表现出最低的离职率。

(2) 承诺的多个焦点组合形成的亚组。例如,Morin, Vandenberghe, Boudrias, Madore, Morizot和Tremblay(2011)使用潜在剖面分析,分析员工对7个焦点(组织/工作小组/上司/顾客/职业/工作/职业生涯)的AC评分,识别出5个剖面亚组,包括对所有焦点高承诺、对所有焦点低承诺、对上司高承诺并对其他焦点中承诺、对职业生涯高承诺而对其他焦点低承诺,以及对最近的工作环境(组织/工作小组/顾客)高承诺。这些剖面组在绩效与组织公民行为方面有所不同。

(3) 承诺的不同成分的个体发展轨迹。例如Kam, Morin, Meyer和Topolnytsky(2016)使用潜在转变分析(王碧瑶, 张敏强, 张洁婷, 胡俊, 2015)检验员工在承诺亚组中的成员资格如何随着组织变革而变化,调查的时间点1是组织宣布变革之前的1个月,时间点2与时间点1之间间隔8个月。结果识别出5个剖面组,分别是AC/NC占优、AC占优、所有成分中等但AC占优、所有成分中等但CC占优,以及CC占优,并发现员工在不同承诺剖面组中的成员资格具有跨期稳定性。

在上述三个方向中,最后一个方向是当前组织承诺的研究热点。这是因为当代工作世界中关于承诺的最有趣的问题是员工承诺的个体发展过程(Meyer & Morin, 2016),而且组织行为学中有超越横截面设计,转而使用纵向设计的方法学风向转变(张志学, 鞠冬, 马力, 2014)。这些条件的共同作用将促使组织承诺研究者越来越多地使用个体指向方法。

4.2 社区心理学

密歇根州立大学的Bogat教授是较早将个体指向方法引入社区心理学的学者。Bogat,Leahy,von Eye,Maxwell,Levendosky和Davidson II(2005)使用配置频次分析探讨社区暴力、亲密伴侣暴力与妇女心理健康的关系,这是在社区心理学专业期刊发表的较早的个体指向研究。不久之后,在2008年第116届APA年会社区心理学分会上,作为美国社区研究与行动协会的主席,Bogat(2009)发表主席致辞,专门论证将个体指向方法引入社区心理学的必要性。其中,个体指向方法与社区心理学的接口可归纳为两个方面。

4.2.1 社区干预项目评估

社区心理学家经常需要评估社区干预项目的成效。他们通常采用变量指向的方法,将被试随机分配到干预组与控制组,通过检验两组的差异来评估干预是否达到了预期效果。然而,这种方法的结果可能存在误导性。

例如,von Eye,Bogat和Rhodes(2006)通过分析一个社区干预项目中的控制组的数据,来探讨父母对孩子饮酒的态度如何影响社区青少年的饮酒天数。变量指向分析(方差分析)的结果表明,调查时间与性别对饮酒天数有显著的交互作用,男孩的饮酒天数在两次调查之间有所下降,女孩的饮酒天数有所增加。然而,这个交互作用的效果量相当小(偏η2=0.009),这可能是大样本(N=3558)导致的统计检验力异常造成的,同时暗示着样本中可能存在异质的亚组。事实的确如此,个体指向分析(配置频次分析)识别出一个典型,包含1500名女孩(占样本量的64%),她们预期父母对她们饮酒非常沮丧,在前后两次调查中均报告从未饮酒——她们是不符合总体趋势的被试亚组。上述分析是基于控制组的数据,但是道理也适用于社区干预项目评估。由此可见,变量指向方法可以发现干预效果的一般趋势,而个体指向方法可以识别出符合与不符合一般趋势的亚组,兼用两种方法将有助于全面评估社区干预项目的效果。

4.2.2 生态视角下的社区心理学研究

个体指向方法与社区心理学中的生态模型有相似之处。社区心理学家Kelly是生态模型的早期倡导者,他认为互依性是生态视角的特点,提倡社区心理学家应该研究人际关系,人与环境的关系,一个社会系统与另一个社会系统的关系(Kelly, Ryan, Altman, & Stelzner, 2000)。整体互动观也认为,系统中一个成分的某种改变必将影响另一个。根据这种联系,Bogat(2009)提倡使用个体指向方法研究个体与环境的交互作用。

上文提到的Bogat,Leahy,von Eye,Maxwell,Levendosky和Davidson II(2005)关于社区暴力、亲密伴侣暴力与妇女心理健康问题之间的关系的研究即是这种尝试的案例。Bogat等(2005)使用配置频次分析,发现社区暴力不能负向预测心理健康水平,这不同于以往变量指向研究的结果。这项研究的意义是,它提醒那些关注社区暴力及其后果的社区心理学家,也提醒支持生态视角的社区心理学家:

第一,变量指向研究的结论可能是对的,但也许不能推广到其他个体亚组,例如上述研究中的妇女。

第二,变量指向研究整合了很多个体的数据,其结论或许能反映一般趋势,但也许不能反映总体中的特定个体的变量关系。个体指向方法作为变量指向方法的重要补充,将丰富社区心理学关于个体与环境互依性的研究。

5 问题与挑战

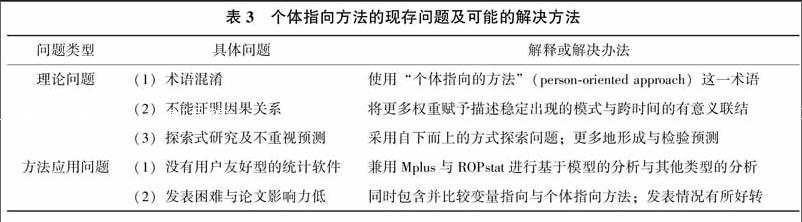

个体指向方法尽管具备上文提到的诸多优势,并且应用的领域也越来越广泛,但是仍然存在一些问题与挑战。其现存问题可分为理论基础问题与方法应用问题(见表3)。

5.1 理论基础问题

个体指向方法的理论基础问题至少包括3个方面:术语混淆、不能证明因果关系,以及方法的探索式性质与不重视预测。

(1) 术语混淆

术语“个体指向的”(person-oriented)有时候被称为“个体中心的”(person-centered),但是后者指代的并非总是前者。一些论文中提及的个体中心方法等同于个体指向方法(如 Hiatt, Laursen, Mooney, & Rubin, 2015; Laursen, Furman, & Mooney, 2006; Laursen, Pulkkinen, & Adams, 2002; 赵景欣,申继亮,刘霞, 2008),因为这些论文不仅使用个体指向的数据统计方法,还遵循个体指向的理论观点。但是一些论文提及的“个体中心的视角”(person-centric perspective)(如,Rupp, Skarlicki, & Shao, 2013)并非指代个体指向方法,而是指组织行为学中的一种以员工为中心的研究视角。不幸的是,个体指向方法由于经常被称为“个体中心方法”,常被误认为是个体中心疗法(Laursen, 2015),这可能造成“个体指向方法是非实证研究方法”的错误判断。为消除歧义,本文推荐研究者使用“个体指向方法”(person-oriented approach)这一术语来代替“个体中心方法”这一术语。

(2) 不能证明因果关系

因果陈述是许多心理学研究的目标,达成这个目标需要进行实验,即通过操纵自变量,控制无关变量,排除竞争性解释,最终找到自变量和因变量之间的因果关系(辛自强,2013)。在心理学的诸多分支学科中,发展心理学或许不是一门实验科学,因为发展心理学的历史独立于实验心理学,而且发展心理学关心的个体发展问题无法通过实验回答(辛自强,2009)。具体而言,个体发展的研究常常使用纵向数据,并且使用统计模型来控制混淆变量,这不足以达成因果陈述的目的。与之类似,个体指向方法经常被用于探究个体发展问题,在因果关系方面易受到质疑。

然而,根据整体互动观,个体发展是一个复杂的过程,很难设想操纵整体中的一个成分,同时却不影响其他的成分。例如,一名研究者相信小学生极差的学业成绩是后来犯罪的原因,那么他如何通过干预学业成绩,而不同时改变师生关系或亲子关系呢(Bergman & Lundh, 2015)?根据这一逻辑,因果关系中的“操纵”或许是有问题的。因此,研究者或许应该将更少的权重赋予因果关系证明,将更多的权重赋予描述稳定出现的模式与跨时间的有意义的联结。

(3) 探索式研究及不重视预测

个体指向方法是一种探索式研究方法,并且相比预测更加重视描述,这两个问题导致研究者对该方法有所抵触(如,Laursen, 2015; Mkikangas & Kinnunen, 2016)。一个通常的科学程序需要构建一个或多个模型,然后予以检验或比较。这种程序常常不能推广到个体指向研究中,因为相关领域内的大多数研究都是变量指向的,即许多发现来自于个体间变异的标准研究,根据这些研究不能对个体水平的研究做出理论假设(Molenaar, 2004)。同时,个体指向理论或许暗示着我们对于复杂系统的理解还不够全面,也就是说,待研究的对象可能具有很高的复杂性,此时不大可能构建出一个野心勃勃的模型。综合上述两个原因,个体指向研究常常不遵循理论构建与假设检验的逻辑,而是采用一个替代性的解决方案,即采用自下而上路径来探索待研究的问题。

另外,个体指向方法确实重描述而轻预测。事实上,预测很重要,但并非科学的首要目标。例如,在气象学中,天气系统的原理已经被很好地理解,但是对天气的长期预测力却相当有限(Bergman & Lundh, 2015)。又如,天文学方面的自然历史学家为了回答“土星由什么组成”等问题,通常需要不断提高观测装置,寻找与思考解决问题的线索,从而做出可靠的结论(辛自强,2009)。上述案例说明描述在科研中同样重要。尽管如此,已有实证研究使用个体指向方法进行预测。Asendorpf(2003)比较了儿童4~5岁的大五人格类型(由个体指向方法确定)与维度(由变量指向方法确定)对他们17岁的认知能力和成绩的预测作用,发现个体指向的评估对长期预测更有优势。这启示未来的个体指向研究者应该更多地形成与检验预测。

5.2 方法应用问题

个体指向方法的方法应用问题表现在统计软件的稀缺与论文发表的障碍两个方面。

(1) 没有用户友好型的统计软件

标准化的统计分析软件难以进行个体指向分析,因此有必要使用其他的非标准化的统计软件。然而,因为学者对非标准化统计软件需求较低,而且缺少个体指向分析软件的开发者,因此一直以来都缺少进行个体指向分析的用户友好型统计软件包。最初出现的统计软件包是SLEIPNER(Bergman, Magnusson & El-Khouri, 2003),但是这个软件并不易于使用。基于模型的个体指向分析可以在一些一般性的统计软件包中进行,例如Mplus可以实行潜在类别分析、潜在剖面分析和增长混合模型等,但是不能实行聚类分析、配置频次分析、ISOA和LICUR。

近期,Vargha,Torma和Bergman(2015)开发出ROPstat,这在很大程度上解决了个体指向方法没有用户友好型软件的难题。这个软件是一个一般性的统计软件包,它既可以进行方差分析与线性回归分析等变量指向分析,也可以进行聚类分析与配置频次分析等个体指向分析。值得一提的是,在个体指向框架内,许多科学问题需要用到许多彼此关联的分析程序,ROPstat是唯一使得这成为可能的软件包(Bergman, 2015)。ROPstat的便捷性体现在,数据可以很容易地从SPSS或Excel中导入或导出。研究者可以在网站上(www.ropstat.com)免费下载这个软件试用版,试用版最多处理5个变量与500个个案。想要处理变量更多与样本量更大的数据集,可以向作者发送电子邮件来免费获取注册码。对比而言,由于ROPstat不能进行基于模型的个体指向分析,本文建议读者使用Mplus进行基于模型的分析,使用ROPstat进行其他类型的个体指向分析。

(2) 发表困难与论文影响力低

想要将一篇个体指向的实证论文发表在一家好杂志上,有时候可能遇到困难(Bergman, 2015)。其一,一篇实证论文需要在问题提出部分回顾领域内的已有知识,并在讨论部分结合已有知识总结意义。但是相关领域内的大量发现建基于变量指向方法,个体指向方法的发现有时很难与之发生关联。其二,迫于有限的论文版面,编辑不允许作者过多解释个体指向方法。因此,大多数不熟悉这种方法的读者无法从论文中获取关于该方法的完整知识,也很难用已有知识框架理解这些研究发现。对此,一种可行的解决方案是同时包含变量指向与个体指向方法,陈述个体指向方法提供的重要且不同的知识(Bogat, Leahy, von Eye, Maxwell, Levendosky, & Davidson Ⅱ, 2005; von Eye, Bogat, & Rhodes, 2006)。同时,也需要尽力说服杂志审稿人与编辑接受篇幅较长的个体指向论文。

另一方面,一篇个体指向的实证论文发表后的影响力可能不高。Laursen(2015)以自己的经历为例说明这个问题:他曾经发表过3篇个体指向的实证论文(Hiatt, Laursen, Mooney, & Rubin, 2015; Laursen, Pulkkinen, & Adams, 2002; Laursen & Hoff, 2006),但发现它们很少被阅读,这让他沮丧。事实上,截至2016年8月24日,他提及的2002年与2006年发表的两篇论文已分别被引用81次和93次,他的另一篇对比变量指向与个体指向方法的论文(Laursen & Hoff, 2006)已被引用225次——这些证据表明上述论文已经具备一定的影响力。此外,个体指向论文的发表情况近年来已有所好转(Bergman, 2015)。这可能是因为变量指向方法不能解决一些问题,例如个体发展有时只能通过聚焦于个体来理解。

参考文献

陈亮, 张文新, 纪林芹, 陈光辉, 魏星, 常淑敏 (2011). 童年中晚期攻击的发展轨迹和性别差异: 基于母亲报告的分析. 心理学报, 43(6), 629-638.

纪林芹, 张文新 (2011). 发展心理学研究中个体指向的理论与方法. 心理科学进展, 19(11), 1563-1571.

刘红云 (2007). 如何描述发展趋势的差异: 潜变量混合增长模型. 心理科学进展, 15(3), 539-544.

刘坚 (2009). 以个体为中心的分析技术在发展心理学中的应用. 硕士学位论文. 东北师范大学.

邱皓政 (2008). 潜在类别模型的原理和技术. 北京: 教育科学出版社.

王孟成, 毕向阳, 叶浩生(2014). 增长混合模型: 分析不同类别个体发展趋势. 社会学研究, 4, 220-241.

王碧瑶, 张敏强, 张洁婷, 胡俊 (2015). 基于转变矩阵描述的个体阶段性发展: 潜在转变模型. 心理研究, 8(4), 36-43.

魏子晗, 詹雪梅, 孙晓敏(2015). 腐败行为的发展轨迹: 一项潜变量混合增长模型研究. 心理科学, 38(6), 1459-1465.

辛自强 (2009). 发展心理学并非实验科学. 首都师范大学学报(社会科学版), 191(6), 73-79.

辛自强 (2013). 实证社会科学中的因果关系与理论解释: 我们需要理解的十对概念. 清华大学教育研究, 34(3), 7-15.

张洁婷, 焦璨, 张敏强 (2010). 潜在类别分析技术在心理学研究中的应用. 心理科学进展, 18(12), 1991-1998.

张志学, 鞠冬, 马力 (2014). 组织行为学研究的现状: 意义与建议. 心理学报, 46(2), 265-284.

赵景欣, 刘霞, 申继亮 (2008). 留守青少年的社会支持网络与其自尊, 交往主动性之间的关系——基于变量中心和个体中心的视角. 心理科学, 31(4), 827-831.

Asendorpf, J. B.(2003). Head-to-head comparison of the predictive validity of personality types and dimensions. European Journal of Personality, 17(5), 327-346.

Bergman, L. R.(2015). Challenges for person-oriented research: some considerations based on Laursen-s article I don-t quite get it…: personal experiences with the person-oriented approach. Journal for Person-oriented Research, 1(3), 163-169.

Bergman, L. R., & El-Khouri, B. M.(1999). Studying Individual Patterns of Development Using I-States as Objects Analysis (ISOA). Biometrical Journal, 41(6), 753-770.

Bergman, L. R., & Lundh, L. G.(2015). The person-oriented approach: Roots and roads to the future. Journal for Person-oriented Research, 1(1-2), 1-6.

Bergman, L. R., & Magnusson, D.(1997). A person-oriented approach in research on developmental psychopathology. Development and Psychopathology, 9(2), 291-319.

Bergman, L. R., Magnusson, D., & El-Khouri, B. M.(2003). Studying individual development in an interindividual context: A person-oriented approach. Psychology Press.

Bergman, L. R., Nurmi, J. E., & von Eye, A. A.(2012). I-states-as-objects-analysis (ISOA): Extensions of an approach to studying short-term developmental processes by analyzing typical patterns. International Journal of Behavioral Development, 36(3), 237-246.

Block, J.(1971). Lives through time. Berkeley, CA: Bancroft.

Bogat, G. A.(2009). Is it necessary to discuss person-oriented research in community psychology? American Journal of Community Psychology, 43(1-2), 22-34.

Bogat, G. A., Leahy, K., von Eye, A., Maxwell, C., Levendosky, A. A., & Davidson II, W. S.(2005). The influence of community violence on the functioning of women experiencing domestic violence. American Journal of Community Psychology, 36(1-2), 123-132.

Cairns, R. B.(1979). Social development: The origins and plasticity of interchanges. San Francisco, CA: Freeman.

Cramér, H.(1999). Mathematical Methods of Statistics. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Crocetti, E., Avanzi, L., Hawk, S. T., Fraccaroli, F., & Meeus, W.(2014). Personal and social facets of job identity: A person-centered approach. Journal of Business and Psychology, 29(2), 281-300.

Garcia, D., MacDonald, S., & Archer, T.(2015). Two different approaches to the affective profiles model: median splits (variable-oriented) and cluster analysis (person-oriented). PeerJ, 3, e1380.

Hiatt, C., Laursen, B., Mooney, K. S., & Rubin, K. H.(2015). Forms of friendship: A person-centered assessment of the quality, stability, and outcomes of different types of adolescent friends. Personality and Individual Differences, 77, 149-155.

Innanen, H., Tolvanen, A., & Salmela-Aro, K. (2014). Burnout, work engagement and workaholism among highly educated employees: Profiles, antecedents and outcomes. Burnout Research, 1(1), 38-49.

Jung, T., & Wickrama, K. A. S.(2008). An introduction to latent class growth analysis and growth mixture modeling. Social and Personality Psychology Compass, 2(1), 302-317.

Kam, C., Morin, A. J., Meyer, J. P., & Topolnytsky, L.(2016). Are commitment profiles stable and predictable? A latent transition analysis. Journal of Management, 42(6), 1462-1490

Kaufman, L., & Rousseeuw, P. J.(1990). Finding groups in data: an introduction to cluster analysis. New York, NY: John Wiley & Sons.

Kelly, J. G., Ryan, A. M., Altman, B. E., & Stelzner, S. P.(2000). Understanding and changing social systems: An ecological view. In J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), Handbook of community psychology (pp. 133-159). New York: Springer US.

Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford publications.

Laursen, B.(2015). I don-t quite get it… personal experiences with the person-oriented approach. Journal for Person-oriented Research, 1(1-2), 42-47.

Laursen, B., Furman, W., & Mooney, K. S.(2006). Predicting interpersonal competence and self-worth from adolescent relationships and relationship networks: Variable-centered and person-centered perspectives. Merrill-Palmer Quarterly, 52(3), 572-601.

Laursen, B., & Hoff, E.(2006). Person-centered and variable-centered approaches to longitudinal data. Merrill-Palmer Quarterly, 52(3), 377-389.

Laursen, B., Pulkkinen, L., & Adams, R. (2002). The antecedents and correlates of agreeableness in adulthood. Developmental Psychology, 38(4), 591-603.

Leiter, M. P., Bakker, A. B., & Maslach, C.(2014). The contemporary context of job burnout. In M. P. Leiter, A. B. Bakker, & C. Maslach (Eds.), Burnout at work: A psychological perspective (pp. 1-9). Hove, Sussex: Psychology Press.

Lin, T. H., & Dayton, C. M.(1997). Model selection information criteria for non-nested latent class models. Journal of Educational and Behavioral Statistics, 22(3), 249-264.

Lubke, G., & Muthén, B. O. (2007). Performance of factor mixture models as a function of model size, covariate effects, and class-specific parameters. Structural Equation Modeling, 14(1), 26-47.

Lundh, L. G. (2015), Combining holism and interactionism: Towards a conceptual clarification. Journal for Person-oriented Research, 1(3), 185-194.

Magnusson, D. (1985). Implications of an interactional paradigm for research on human development. International Journal of Behavioral Development, 8(2), 115-137.

Magnusson, D. (1988). Indiviolual development from an Interactional perspective: A longitudinal study. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Magnusson, D. (1990). Personality development from an interactional perspective. In L. Pervin (Ed. ), Handbook of personality (pp. 193-222). New York: Guilford.

Magnusson, D.(1999). Holistic interactionism: A perspective for research on personality development. In L. Pervin & O. John (Eds. ), Handbook of personality (pp. 219-247). New York: Guilford.

Magnusson, D. (2001). The holistic-interactionistic paradigm: Some directions for empirical developmental research. European Psychologist, 6(3), 153-162.

Mkikangas, A., & Kinnunen, U.(2016). The person-oriented approach to burnout: A systematic review. Burnout Research, 3(1), 11-23.

Martinez-Torteya, C., Bogat, G. A., Von Eye, A., & Levendosky, A. A. (2009). Resilience among children exposed to domestic violence: The role of risk and protective factors. Child Development, 80(2), 562-577.

Meyer, J. P., & Allen, N. J.(1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1(1), 61-89.

Meyer, J. P., & Morin, A. J. S. (2016). A person-centered approach to commitment research: Theory, research, and methodology. Journal of Organizational Behavior, 37(4), 584-612.

Meyer, J. P., Stanley, L. J., & Vandenberg, R. J.(2013). A person-centered approach to the study of commitment. Human Resource Management Review, 23(2), 190-202.

Molenaar, P. C.(2004). A manifesto on psychology as idiographic science: Bringing the person back into scientific psychology, this time forever. Measurement, 2(4), 201-218.

Morin, A. J., Vandenberghe, C., Boudrias, J. S., Madore, I., Morizot, J., & Tremblay, M.(2011). Affective commitment and citizenship behaviors across multiple foci. Journal of Managerial Psychology, 26(8), 716-738.

Muthén, B., & Muthén, L. K.(2000). Integrating person-centered and variable-centered analyses: Growth mixture modeling with latent trajectory classes. Alcoholism: Clinical and experimental research, 24(6), 882-891.

Nylund, K. L., Asparouhov, T., & Muthén, B. O. (2007). Deciding on the number of classes in latent class analysis and growth mixture modeling: A Monte Carlo simulation study. Structural Equation Modeling, 14(4), 535-569.

Rand, W. M.(1971). Objective criteria for the evaluation of clustering methods. Journal of the American Statistical Association, 66(336), 846-850.

Rousseeuw, P.(1987). Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. Journal of Computational and Applied Mathematics, 20(1), 53-65.

Rupp, D. E., Skarlicki, D., & Shao, R.(2013). The psychology of corporate social responsibility and humanitarian work: A person-centric perspective. Industrial and Organizational Psychology, 6(4), 361-368.

Somers, M. J.(2010). Patterns of attachment to organizations: Commitment profiles and work outcomes. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83(2), 443-453.

Sterba, S. K., & Bauer, D. J.(2010). Matching method with theory in person-oriented developmental psychopathology research. Development and Psychopathology, 22(2), 239-254.

Trost, K., & El-Khouri, B. M.(2008). Mapping Swedish females- educational pathways in terms of academic competence and adjustment problems. Journal of Social Issues, 64(1), 157-174.

Vargha, A., Bergman, L. R., & Takács, S.(2016). Performing cluster analysis within a person-oriented context: Some methods for evaluating the quality of cluster solutions. Journal of Person-oriented Research, 2(1-2), 78-86.

Vargha, A., Torma, B., & Bergman, L. R.(2015). ROPstat: a general statistical package useful for conducting person-oriented analyses. Journal of Person-oriented Research, 1(1-2), 87-97.

Vermunt, J. K.(2004). Latent profile model. In M. S. Lewis-Beck, A. Bryman, & T. F. Liao (Eds. ), The sage encyclopedia of social sciences research methods (pp. 554-555). Thousand Oakes, CA: Sage Publications.

Vermunt, J. K., & Magidson, J. (2002). Latent class cluster analysis. In J. Hagenaars, & A. McCutcheon (Eds. ), Applied latent class analysis.(pp.89-106). Cambridge: Cambridge University Press.

von Eye, A., & Bogat, G. A. (2005). Logistic regression and Prediction Configural Frequency Analysis-a comparison. Psychology Science, 47(3/4), 326-341.

von Eye, A., Bogat, G. A., & Rhodes, J. E. (2006). Variable-oriented and person-oriented perspectives of analysis: The example of alcohol consumption in adolescence. Journal of Adolescence, 29(6), 981-1004.

von Eye, A., Mair, P., & Mun, E. Y.(2010). Advances in configural frequency analysis. Guilford Press.

Wasti, S. A.(2005). Commitment profiles: Combinations of organizational commitment forms and job outcomes. Journal of Vocational Behavior, 67(2), 290-308.

Zhang, L., Xin, Z., Ding, C., & Lin, C. (2013). An application of configural frequency analysis: The development of children-s class reasoning. Swiss Journal of Psychology, 72(2), 61-70.