小学儿童妒忌情绪的发展及对任务坚持性的影响

丁芳+杨艳美

摘 要 为了探讨不同情境下小学儿童妒忌情绪的发展及其对任务坚持性的影响,研究1采用自编的小学儿童妒忌情绪情境故事,对343名3、4、5年级小学儿童的妒忌情绪发展特点进行测查;研究2采用回忆妒忌经历的方法诱发妒忌情绪,考察了83名小学儿童的妒忌情绪对其任务坚持性的影响。结果表明:小学儿童的妒忌情绪在家庭情境中最高;学校情境中,小学4、5年级男生的妒忌情绪比女生高,同时5年级男生的妒忌情绪要比4年级男生高,而3年级女生的妒忌情绪最高;家庭情境中,男生的妒忌情绪随年级升高没有显著变化,而4年级女生的妒忌情绪最低,同时4年级男生的妒忌情绪比女生高;其他情境中,男生的妒忌情绪比女生高,而4年级儿童的妒忌情绪比3年级儿童低;总体来说,小学儿童的妒忌情绪对其任务坚持性有积极影响。

关键词 小学儿童;妒忌情绪;公平;发展;任务坚持性

分类号 B844.1

DOI: 10.16842/j.cnki.issn2095-5588.2016.12.001

1 引言

妒忌(envy)作为一种自我意识情绪,是个体在社会比较中,意识到别人拥有自己想要但缺少的东西(如能力、成就、物品等)时,所产生的一种不愉快体验,具体表现为自卑、敌意和怨恨的混合情绪(Parrott & Smith, 1993)。妒忌和嫉妒(jealousy)的含义略有不同。嫉妒发生在人际关系情境中,并涉及到第三者,特征是担心丧失、不信任、焦虑以及愤怒;而妒忌是发生在一个人缺乏另一个人所拥有的更高的能力、成就、物品等时的情绪体验,妒忌者羡慕别人的同时也希望别人和自己一样缺乏那些东西。有研究表明,妒忌在婴幼儿时期已经开始出现,并在儿童时期得到发展。比如,Frankel和Sherick (1977)通过对1~5岁幼儿的观察,发现幼儿在2~3岁时就开始出现妒忌。Ridgeway,Waters和Kuczaj(1985)统计了18个月到6岁儿童对情绪词汇的理解和使用的百分比,发现6岁儿童能够理解“妒忌”,并且使用的百分比达到60%。Hger,Oud和Schunk(2012)运用改进的分糖法(避免“公平”在分配中的影响)对7~10岁的马来西亚本南族儿童和德国儿童进行研究,发现马来西亚本南族儿童选择“妒忌分配”的比例在7~9岁有上升趋势,10岁基本保持平稳,并且男孩女孩之间的差异不显著;而8岁德国儿童的妒忌达到顶峰,之后显著减弱,并且男孩选择“妒忌分配”的比例显著比女孩高。王小婷,李舟和刘旭阳(2013)用问卷法比较初中生、高中生、大学生以及研究生的妒忌强度,发现不同阶段妒忌强度不同,并且初中、高中男生妒忌显著高于女生。从以上研究结果可以看出,不同国家儿童的妒忌发展特点存在差异,Hger,Oud和Schunk(2012)认为这是儿童生长的文化或者环境差异所导致的。我国文化和西方文化差异较大,那么我国小学儿童妒忌情绪的发展特点是怎样的呢?妒忌的社会比较理论(Festinger, 1954)认为,个体通过向上和向下比较了解自我,而妒忌产生于向上的社会比较,即个体将自己的特征与相似他人比较,他人的相似特征威胁到个体的自尊从而产生妒忌。妒忌者所看重的情境容易引发妒忌(Salovey & Rothman, 1991)。小学儿童的生活圈很窄,妒忌情境主要发生在学校和家庭,而且他们对成人的评价特别敏感,尤其在意家长和老师的评价。他们的人际关系也很简单,只有师长、亲人和朋友。但目前尚未见到有关于小学儿童这一群体的研究。

妒忌常被人们看作是一种消极情绪,其消极作用受到很多关注(Moran & Schweitzer, 2008),而其积极作用却常常被忽视。尤其在中国文化中,妒忌几乎是“美德”的反义词,妒忌者羞于向外人表达自己的心情。van de Ven,Zeelenberg和Pieters(2009)提出有两种妒忌:一是良性妒忌(benign envy),旨在提升自己的状态;二是恶性妒忌(malicious envy),旨在破坏被妒忌者的状况。van de Ven, Zeelenberg和Pieters(2012)进一步研究发现,付出与回报不相符的情况多产生恶性妒忌,而良性妒忌多产生于人们有潜力控制与他人差距的情况。Hill,DelPriore和Vaughan(2011)研究表明,良性妒忌和恶性妒忌呈显著负相关。良性妒忌能使人注意力更集中,记忆效果更好,并且在完成相同任务的过程中表现得更努力,复习的次数显著高于控制组。van de Ven,Zeelenberg和Pieters(2011)也发现良性妒忌能够增强被试努力学习的信念,提高他们在远距离联想测验中的成绩。那么妒忌是否可以使个体的坚持性提高呢?坚持性是自我控制的重要指标,是指个体接受有挑战性的任务后,指向任务行为的持续性(MacTurk, Morgan, & Jennings, 1995),多以和任务有关的行为持续时间和行为数量为指标(Gaiter, Morgan, Jennings, Harmon, & Yarrow, 1982)。Grund和Sliwka(2005)研究发现,产生妒忌的小组比只为了报酬而比赛的小组更加努力,参与训练的时间更长,由此可以看出妒忌可能使其坚持性提高了。那么在中国文化背景下,小学儿童的妒忌情绪是否也存在这样的积极作用呢?

鉴于此,本研究拟探讨小学3、4、5年级儿童妒忌情绪的发展特点及其对任务坚持性的影响,以进一步从妒忌情绪具有一定积极作用以及中国本土化的视角来发展和完善妒忌情绪的理论体系;并通过揭示不同年级和性别儿童在不同情境下所产生的妒忌情绪是否存在差异,来为教师和家长对小学儿童采用更有针对性的教育策略和引导方式进行思想品德教育提供理论参考。

2 研究1 小学儿童妒忌情绪的发展特点

2.1 研究方法

2.1.1 被试

抽取山东省泰安市某小学3~5年级儿童343人,其中3年级被试136人,男生66人,女生70人;4年级被试109人,男生48人,女生61人;5年级被试98人,男生50人,女生48人。

2.1.2 研究设计

采用3(年级:3,4,5)×2(性别:男,女)×3(故事情境:家庭,学校,其他)的混合实验设计,年级和性别是组间自变量,故事情境是组内自变量,因变量是妒忌情绪。

2.1.3 研究工具和研究程序

采用自编的小学儿童妒忌情绪情境故事问卷进行测量。该问卷通过收集情境故事、选择情境故事、专家评定、编制妒忌情绪情境故事预测问卷、验证情境故事等5个步骤的实施最终成形。妒忌情绪情境故事问卷包括8个故事,其中学校情境故事包括学业妒忌和认可妒忌3个故事;家庭情境故事包括关系妒忌和富裕妒忌2个故事;其他情境故事包括外貌妒忌、品行妒忌和游戏妒忌3个故事。比如,学校情境下的认可妒忌故事是有关同学们投票选举学习委员,“我”获得14票,而小可获得30多票,最终她当选。这时“我”体验到的妒忌情绪强度是多少?需要从“0=一点都不妒忌”到“10=非常妒忌”进行11级自我评定。

该问卷的学校情境、家庭情境和其他情境的内容效度是通过计算三种情境下的情绪得分与总得分之间的相关得出的,分别为0.90、0.84、0.84,内部一致性信度系数为0.87,具有良好的信度和效度。

各情境故事随机排序,采用课堂团体施测方式,所有问卷当场收回。

2.1.4 记分标准

在妒忌情绪情境故事问卷中,每个故事后都要求被试对故事主人公所体验到的妒忌情绪强度进行11级评定,从“0=一点都不妒忌”到“10=非常妒忌”。被试学校情境、家庭情境和其他情境下妒忌情绪得分为每种情境下几个故事的妒忌情绪得分的平均分,得分范围为0~10分。

2.2 结果

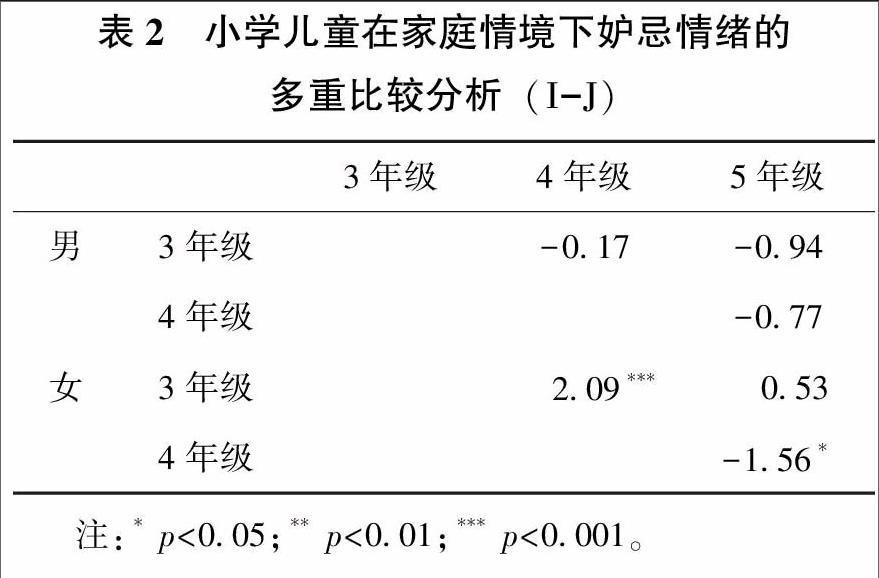

为了考察不同性别、年级、妒忌情境对小学儿童妒忌情绪的影响,以妒忌情绪得分为因变量,以性别、年级为组间自变量,妒忌情境为组内自变量进行重复测量方差分析。结果表明,性别的主效应显著(F(1, 337)=9.01, p<0.01, η2p=0.03),男生的妒忌情绪显著高于女生;年级的主效应显著(F(2, 337)=8.93, p<0.01, η2p=0.05);妒忌情境的主效应显著(F(2, 674)=20.11, p<0.01, η2p=0.06);妒忌情境与年级的交互作用显著(F(4, 674)=3.10, p<0.05, η2p=0.02);性别与年级的交互作用显著(F(2, 337)=5.20, p<0.01, η2p=0.03);其他交互作用不显著。

对妒忌情境与年级的交互作用进行简单效应分析,结果表明,3个年级小学儿童在不同情境下的妒忌情绪均存在显著差异(F(2, 270)=3.36, p<0.05, η2p=0.02; F(2, 214)=7.96, p<0.001, η2p=0.07; F(2, 194)=11.66, p<0.001, η2p=0.11),3个年级小学儿童在家庭情境下的妒忌情绪比其他情境高(p<0.05),4、5年级小学儿童在家庭情境下的妒忌情绪比学校情境高(p<0.05)。可以看出,3个年级小学儿童在家庭情境下的妒忌情绪最高(M=3.99, SD=0.15),其次是学校情境下的妒忌情绪(M=3.43, SD=0.14),其他情境下的妒忌情绪最低(M=3.25, SD=0.15)。

对性别与年级的交互作用进行简单效应分析,结果表明,在学校情境下,男生和女生的妒忌情绪均存在显著的年级差异(F(2, 161)=3.27, p<0.05, η2p=0.04; F(2, 176)=16.52, p<0.001, η2p=0.16)。进一步多重比较(LSD)发现,4年级男生的妒忌情绪比5年级男生低(t(205)=-1.40, p<0.05),其他年级男生之间则无显著差异(p>0.05);3年级女生的妒忌情绪比4、5年级女生高(t(243)=2.23, p<0.001; t(232)=1.56, p<0.001),4、5年级女生之间则无显著差异(p>0.05)。3年级小学儿童的妒忌情绪不存在性别差异(t(134)=-0.72, p>0.05);4、5年级小学儿童的妒忌情绪存在性别差异(t(107)=2.20, p<0.05; t(96)=2.97, p<0.01),表现为男生妒忌情绪比女生高。

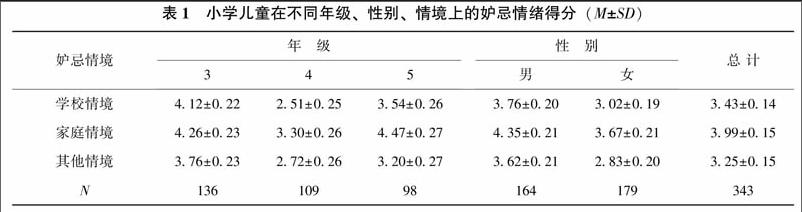

在家庭情境下,男生的妒忌情绪没有显著的年级差异(p>0.05);3年级女生的妒忌情绪比4年级女生高(t(243)=2.09, p<0.001),4年级女生的妒忌情绪比5年级女生低(t(205)=-1.56, p<0.05),而3年级和5年级女生之间的差异不显著(p>0.05),说明4年级女生的妒忌情绪最低。4年级男生的妒忌情绪比女生高(t(107)=1.70, p<0.001),而其他年级男女生之间妒忌情绪差异不显著(t(134)=-0.56, p>0.05; t(96)=0.91, p>0.05)。

在其他情境下,男生的妒忌情绪比女生高(t(341)=2.58, p<0.05),3年级小学儿童的妒忌情绪比4年级高(t(243)=1.04, p<0.01),而其他年级之间没有显著差异(p>0.05)。

2.3 讨论

2.3.1 家庭是小学儿童产生妒忌情绪最高的情境

本研究发现,家庭是小学儿童产生妒忌情绪最高的情境。根据领域相关理论(Salovey & Rodin, 1986),个体会根据和自我有重要关系的领域来评价自我,因此这些领域的发展变化和自我息息相关。比如,个体与比自己成就高的人比较,而这种比较又是自己看重的领域,个体体验妒忌情绪的概率就会更高。如果情境本身和自己没有关联就不会在意结果如何,社会比较也不会引起任何情绪。子女生活的每一部分都属于家长的权责范围(侯莉敏, 2006),家长的评价和关心对学生来讲都很重要,而教师与儿童的关系不论是在范围、功能或内涵上都是特定而有限度的,只限于一些特殊界定、非私人性质的领域。另外,相似性是产生妒忌的基本条件(Parrott, 1991; Schaubroeck & Lam, 2004),即人们妒忌的他人往往与自己具有相似性,比如学生更容易妒忌自己的同学。因此,小学儿童在听到家长夸奖“别人家的孩子”而数落自己时就会产生很强的妒忌情绪。

2.3.2 不同妒忌情境下小学儿童妒忌情绪的发展特点

结合妒忌情境对小学儿童妒忌情绪的年龄差异和性别差异进行分析,可以更深入地了解小学儿童妒忌情绪的发展特点。本研究发现,在学校情境中,4年级和5年级男生的妒忌情绪高于女生,这与Hger,Oud和Schunk(2012)的研究结果一致。这可能是因为在小学4、5年级学生群体中,男生的学习成绩不如女生好,并且男生班干部显著少于女生(孙云晓, 李文道, 赵霞, 2010),因此在学校情境中诱发男生产生妒忌情绪的因素比较多。3年级男女生的妒忌情绪差异不显著,这也许是由于小学3年级儿童的性别认同还没有发展完善所导致。小学4年级是性别认同发展的关键期(缪周芬, 2007),3年级儿童的性别优势认识和性别特征认识显著低于4年级儿童。5年级男生的妒忌情绪高于4年级,可能是因为本研究是在5年制小学中进行的,5年级学生面临小升初问题,压力比较大。有研究(王小婷, 李舟, 刘旭阳, 2013)表明生活压力与妒忌情绪强度呈正相关。而小学阶段女生的学习成绩普遍较好,面对升学并没有体验到太大的压力,因此4年级女生的妒忌情绪和5年级女生之间并没有显著差异。3年级女生的妒忌情绪最高,这可能和女生从3年级到5年级与异性同伴的关系逐渐上升而与同性同伴的关系逐渐下降(董莉, 沃建中, 2005)有关。学业成绩好、认可度高的人大都是女生,而3年级女生最容易产生向上的比较,而导致妒忌情绪。

在家庭情境中,女生的妒忌情绪在4年级最低,3年级和5年级之间差异不显著,可以看出4年级是女生妒忌情绪的一个转折点。这可能是因为小学儿童在1~3年级是辩证思维的萌发期,而4年级是转折期(杨建军, 1991)。也就是说,在家庭情境中,女生会因为向上比较而不开心,但是理性思维的发展又会减弱这种情绪。另外,4年级男生的妒忌情绪比女生高,可能源自父母对男孩女孩的期望存在差异(董莉, 沃建中, 2005),即父母鼓励男孩竞争、进取和独立,而要求女孩依赖、顺从和合作,因此父母对男孩的期待和干预更多,矛盾也就更多,并且相对于女孩来说,男孩与父母的沟通比较少,产生妒忌情绪后也不能及时疏解。在其他情境中,男生的妒忌情绪比女生高,这可能是因为在现实生活中,女生比男生的行为更得体、人际关系更好、学业成绩更出色、自我感觉更幸福与满足(吴怀能, 柯雪琴, 季玉珍, 2010)。4年级儿童的妒忌情绪较3年级儿童有显著减弱,可能也与4年级是小学儿童辩证思维发展的转折期有关。

3 研究2 小学儿童的妒忌情绪对其任务坚持性的影响

3.1 研究方法

3.1.1 被试

采用滚雪球式方便取样方法,在山东省泰安市三所普通小学选取5年级学生83人参与正式实验,其中妒忌情绪组52人,男生23人,女生29人;非妒忌情绪组(控制组)31人,男生17人,女生14人。

3.1.2 研究设计

采用2(情绪状态:妒忌,非妒忌)×2(性别:男,女)两因素组间实验设计,因变量是任务坚持性,以抄写卡片上句子的数量来衡量。

3.1.3 研究工具

(1)自编的情绪体验量表。共3个题目,分别询问被试当前的高兴、伤心及妒忌情绪,其中高兴、伤心情绪为控制题,只对妒忌情绪得分进行统计,采用里克特5点计分,从“1=一点都不妒忌”到“5=非常妒忌”,得分范围为1~5分。

(2)写有句子的卡片。“一切的现在都孕育着未来,未来的一切都生长于他的昨天。”卡片用于被试抄写句子,抄写一遍得1分,抄写不完整不得分。抄写句子得分代表被试的任务坚持性水平。

3.1.4 研究程序

(1)预实验。目的是检验回忆妒忌经历的方法能否引发小学儿童的妒忌情绪。主试先用情绪体验量表测查10名预实验被试实验前情绪状态;然后让被试回忆自己有关妒忌的经历,并尽量详细地把妒忌过程写下来,同时回忆当时自己是什么感受;最后再用情绪体验量表测查被试当前的情绪状态。

(2)正式实验。首先将所有被试分为妒忌情绪组和非妒忌情绪组。先用情绪体验量表测查所有被试实验前情绪状态;之后对于妒忌情绪组被试使用回忆妒忌经历的方法进行妒忌情绪的引发;而对非妒忌情绪组被试,则是让他们描写一下今天的日程;然后再次用情绪体验量表测查所有被试当前的情绪状态;最后给所有被试每人发放一张写有句子的卡片并进行抄写。妒忌情绪组被试收到的信息是,假如他或她所妒忌的那个人刚抄写了卡片上的句子3遍,他或她会抄写几遍?并在空白纸上完成抄写。非妒忌情绪组被试收到的信息是,假如刚刚有人抄写了卡片上的句子3遍,他或她会抄写几遍?并在空白纸上完成抄写。

3.2 结果

3.2.1 通过回忆妒忌经历引发妒忌情绪的有效性检验

对预实验数据进行配对样本t检验,结果显示,被试回忆妒忌经历前后的妒忌情绪得分有显著差异(t(9)=4.49, p<0.01, d=1.45),说明回忆妒忌经历的方法能诱发被试的妒忌情绪。另外,对正式实验中妒忌情绪组回忆妒忌经历和非妒忌情绪组被试回忆日程前后的妒忌情绪得分分别进行配对样本t检验,结果显示,妒忌情绪组被试回忆妒忌经历前后的妒忌情绪得分存在显著差异(t(51)=-7.89, p<0.01, d=1.10),而非妒忌情绪组被试回忆日程前后的妒忌情绪得分没有显著差异(t(30)=1.44, p>0.05)。这说明通过回忆妒忌经历可以有效地引发小学儿童的妒忌情绪,可用于正式实验。

3.2.2 不同性别小学儿童的妒忌情绪对其任务坚持性的影响

以任务坚持性为因变量,以被试的情绪状态和性别为自变量进行两因素方差分析,结果发现,情绪状态的主效应显著(F(1, 79)=10.70, p<0.01, η2p=0.12),妒忌情绪组的任务坚持性得分显著高于非妒忌情绪组;性别的主效应不显著(F(1, 79)=1.21, p>0.05);情绪状态和性别在任务坚持性上的交互作用不显著(F(1, 79)=1.20, p>0.05)。这说明妒忌情绪对小学儿童的任务坚持性有积极影响。

3.3 讨论

3.3.1 小学儿童在任务坚持性上的性别差异

本研究发现,男生与女生的任务坚持性不存在显著差异,说明男生和女生表现出同等水平的坚持性。坚持性是一种自控力的表现。在以往对儿童自控力的研究中,大多会使用教师评定问卷进行评定,因此教师在评定过程中因受个人主观因素和社会文化因素的影响(李鹤, 张艳, 张金荣, 2012),而往往认为女生的自控力高于男生。但在本研究中男女生在抄写数量即坚持性上并无差异,这可能是由于本研究测量坚持性的指标是抄写句子的数量,任务相对比较简单,不需要复杂的认知过程和意志力,所以可能还不足以体现出此年龄阶段男生和女生在坚持性上的差异,这有待以后的进一步研究。

3.3.2 小学儿童妒忌情绪对其任务坚持性的影响

本研究发现,小学儿童的妒忌情绪对其任务坚持性有积极影响,即妒忌情绪使儿童的坚持性提高了,这与Hill,DelPriore和Vaughan(2011)的研究结果一致。这可能是因为被试产生妒忌情绪后,增强了努力学习的信念(van de Ven, Zeelenberg, & Pieters, 2011)。根据自我评价维持模型(Tesser & Campbell, 1982),人们总希望自己始终处于积极的状态,并努力维持这种状态。当个体面对向上的社会比较时,自我评价降低,自尊受到伤害,就会产生维持自我或提高自尊的动力。这表现为个体在同一种任务上的坚持性更强,付出的努力更多。

因为妒忌情绪是自卑、敌意和怨恨的混合体验(Parrott & Smith, 1993),给人的感受比较痛苦,同时人们心中关于妒忌情绪消极作用的观念根深蒂固,而由妒忌引发的案件增强了人们对妒忌情绪的恐惧,因此妒忌情绪的积极作用受到忽视。本研究发现妒忌情绪会使儿童产生超越他人的动力,从而提高了任务的坚持性,这表明妒忌情绪具有一定的积极作用。

4 结论

(1)小学儿童的妒忌情绪在家庭情境中最高。(2)学校情境中,小学4、5年级男生的妒忌情绪比女生高,同时5年级男生的妒忌情绪比4年级高,而3年级女生的妒忌情绪最高;家庭情境中,男生的妒忌情绪随年级升高没有显著变化,而4年级女生的妒忌情绪最低,同时4年级男生的妒忌情绪比女生高;其他情境中,男生的妒忌情绪比女生高,而4年级小学儿童较3年级妒忌低。(3)小学儿童的妒忌情绪对其任务坚持性有积极影响。

参考文献

董莉, 沃建中 (2005). 3~6年级小学生人际交往发展特点的研究. 中国临床心理学杂志, 13(1), 45-47.

侯莉敏 (2006). 儿童生活与儿童教育. 博士学位论文. 南京: 南京师范大学.

李鹤, 张艳, 张金荣 (2012). 小学生坚持性发展特点的实验研究. 中小学心理健康教育, (15), 18-20.

缪周芬 (2007). 小学儿童性别认同的调查研究. 常州工学院学报(社会科学版), 25(2), 36-42.

孙云晓, 李文道, 赵霞 (2010). 拯救男孩. 北京: 作家出版社, 2-10.

王小婷, 李舟, 刘旭阳 (2013). 不同学业阶段学生妒忌情绪研究. 校园心理, 11(6), 370-371.

吴怀能, 柯雪琴, 季玉珍 (2010). 学龄期儿童自我意识现状调查. 浙江预防医学, 22(4), 13-15.

杨建军 (1991). 1-6年级小学生辩证思维能力的实验研究. 心理发展与教育, (4), 24-31.

Festinger, L.(1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7(2), 117-140.

Frankel, S., & Sherick, I.(1977). Observations on the development of normal envy. Psychoanalytic Study of the Child, 32, 257-281.

Gaiter, J. L., Morgan, G. A., Jennings, K. D., Harmon, R. J., & Yarrow, L. J.(1982). Variety of cognitivelyoriented caregiver activities: Relationships to cognitive and motivational functioning at one and 3 1/2 years of age. Journal of Genetic Psychology, 141(1), 49-56.

Grund, C., & Sliwka, D.(2005). Envy and compassion in tournaments. Journal of Economics and Management Strategy, 14(1), 187-207.

Hger, K., Oud, B., & Schunk, D.(2012). Egalitarian envy: Cross-cultural variation in the development of envy in children. Jena Economic Research Papers, 6(1), 1-56.

Hill, S. E., DelPriore, D. J., & Vaughan, P. W.(2011). The cognitive consequences of envy: Attention, memory, and self-regulatory depletion. Journal of Personality and Social Psychology, 101(4), 653-666.

MacTurk, R. H., Morgan, G. A., & Jennings, K. D.(1995). The assessment of mastery motivation in infants and young children. In R. H. MacTurk, & G. A. Morgan (Eds.), Mastery motivation: Origins, conceptualizations, and applications (pp. 19-56). Norwood, New Jersey: Ablex.

Moran, S., & Schweitzer, M. E. (2008). When better is worse: Envy and the use of deception. Negotiation and Conflict Management Research, 1(1), 3-29.

Parrott, W. G. (1991). The emotional experiences of envy and jealousy. In P. Salovey (Ed.), The psychology of jealousy and envy (pp. 3-30). NewYork: Guilford Press.

Parrott, W. G., & Smith, R. H.(1993). Distinguishing the experiences of envy and jealousy. Journal of Personality and Social Psychology, 64(6), 906-920.

Ridgeway, D., Waters, E., & Kuczaj, S. A. (1985). Acquisition of emotion-descriptive language: Receptive and productive vocabulary norms for ages 18 months to 6 years. Developmental Psychology, 21(5), 901-908.

Salovey, P., & Rodin, J.(1986). The differentiation of social-comparison jealousy and romantic jealousy. Journal of Personality and Social Psychology, 50(6), 1100-1112.

Salovey, P., & Rothman, A.(1991). Envy and jealousy: Self and society. In P. Salovey (Ed.), The psychology of jealousy and envy (pp. 271-286). New York: Guilford Press.

Schaubroeck, J., & Lam, S. S. K.(2004). Comparing lots before and after: Promotion rejectees invidious reactions to promotees. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 94(1), 33-47.

Tesser, A., & Campbell, J.(1982). A self-evaluation maintenance approach to school behavior. Educational Psychologist, 17(1), 1-12.

van de Ven, N., Zeelenberg, M., & Pieters, R. (2009). Leveling up and down: The experiences of benign and malicious envy. Emotion, 9(3), 419-429.

van de Ven, N., Zeelenberg, M., & Pieters, R. (2011). Why envy outperforms admiration. Personality and Social Psychology Bulletin, 37(6), 784-795.

van de Ven, N., Zeelenberg, M., & Pieters, R. (2012). Appraisal patterns of envy and related emotions. Motivation and Emotion, 36(2), 195-204.