莫高窟第296窟须阇提本生故事画新考

顾淑彦

(敦煌研究院 科研处,甘肃 敦煌 736200)

莫高窟第296窟须阇提本生故事画新考

顾淑彦

(敦煌研究院 科研处,甘肃 敦煌 736200)

通过画面的释读与佛经的对比研究,莫高窟第296窟北壁的须阇提本生故事画主要依据的是《大方便佛报恩经》绘制而成,而不是《贤愚经》。莫高窟第296窟开凿于北周末至隋初出现的兴佛、兴国时期,而非北周灭法之前。

莫高窟第296窟;故事画;须阇提;《报恩经》

Northern Zhou dynasty to the early Sui dynasty,a flourishing period of Buddhism and the whole country. Keywords:Mogao Cave No.296;Buddhist story paintings;Sujata;Great Corvenierce FavorRemrning Sutra;Sntra of the Wise and the Forlish

敦煌莫高窟第296窟为北周洞窟,位于洞窟崖面南区中段第二层,规模中等,型制为前后室,前室大部分坍塌,主室为覆斗型,西壁开龛。洞窟北壁千佛下以横卷式构图方式绘须阇提本生故事,画面长4.32、宽0.4米,除东端略有残损外,其余保存较好。孙修身先生对此画有专门的研究,认为是依据《贤愚经》绘制的①孙修身:《敦煌莫高窟第296窟〈须阇提故事〉研究》,《敦煌研究》1992年第1期,第1-10页。。梁尉英先生在《三教会通——北周第二九六窟的内容和艺术特色》、樊锦诗先生在《敦煌学大辞典》、马世长先生在《敦煌莫高窟北朝本生因缘故事画》、李永宁先生在《敦煌石窟全集3·本生因缘故事画卷》、简佩琪女士在《敦煌绘画〈须阇提故事〉之研究——以文本和图像为中心》中都认为此故事画出自《贤愚经》②梁尉英:《三教会通——北周第二九六窟的内容和艺术特色》,《敦煌石窟艺术·莫高窟第二九六窟》,南京:江苏美术出版社,1998年,第10-25页;季羡林主编《敦煌学大辞典》,上海:上海辞书出版社,1998年,第85页;马世长《敦煌莫高窟北朝本生因缘故事画》,氏著《中国佛教石窟考古文集》,新竹:觉风佛艺基金会,2001年,第274-275页;李永宁《敦煌石窟全集3·本生因缘故事画卷》,上海:上海人民出版社,2001年,第130页;简佩琦《敦煌绘画〈须阇提故事〉之研究——以文本和图像为中心》,《敦煌学》第二十九辑,台北:乐学书局,2008年,第221-241页。。在魏同贤、孟列夫主编的《俄藏敦煌艺术品Ⅳ》③魏同贤、孟列夫主编:《俄藏敦煌艺术品Ⅳ》,上海:上海古籍出版社,2000年,第128页。中,我们发现了俄国人奥登堡拍摄的第296窟北壁须阇提本生故事画的完整照片,对重新考察此幅故事画有很大的帮助。

一、第296窟须阇提本生故事画新考

记载须阇提故事的佛教经典有《杂宝藏经》卷1《王子以肉济父母缘》,《贤愚经》卷1《须阇提品》,《大方便佛报恩经》(以下简称《报恩经》)卷第1《孝养品》,《菩萨本生鬘论》中的《如来分卫缘起》。首先,可以排除第296窟须阇提本生故事画依据《菩萨本生鬘论》的可能,因为该经为“宋朝散大夫试鸿胪少卿同译经梵才大师绍德慧询等奉诏译”,而第296窟的下限也在北周末隋初。

莫高窟第296窟主室北壁须阇提本生故事画现存11个画面,11个榜题条,题记已不存。东侧壁画故事的结尾部分被王圆箓所凿的过道而破坏。现从西至东,对此壁画内容释读如下。

画面1:北壁西起第一个画面。在一片树林中绘出了两人,左侧一人跪地,头发竖起,衣带飘扬,抬手与对面之人对话,禀告事情状;对面站立之人,着圆领紧袖常服,一手抬起,另一手置于胸前,似表现出惊恐之色,二人中间上方存榜题一方(见图1)。

图1 第296窟须阇提故事画1

内容:报信。

《贤愚经》:有一夜叉,从地而出,长跪白言,罗睺大臣,反杀父王,遣诸兵众,杀汝诸兄,今复遣人,欲来杀汝,王可思计避其祸难①《大正藏》第4册,第356页。。

《报恩经》:尔时,守宫殿神语大王言:“大王知不?罗睺大臣近生恶逆,……尔时,大王闻是语已,心惊毛竖,身体掉动,不能自持;……微声报虚空中言:“卿是何人?但闻其声,不见其形。向者所宣,审实尔不?”②《大正藏》第3册,第128页。

《杂宝藏经》:先有鬼神,来语之言:“汝父大王及诸五兄,悉为大臣罗睺求之所杀害,次欲到汝。”③《大正藏》第4册,第447页。。

画面描述了夜叉(或守宫殿神)报信的场面。从佛经看,三经中皆有有人报信的意思,但是壁画中的场面更符合《贤愚经》和《杂宝藏经》的情节,因为《贤愚经》直接指出“有一夜叉,从地而出,长跪白言”,《杂宝藏经》里也出现“先有鬼神,来语之言”的句子,而《报恩经》出现的守宫殿神“但闻其声,不见其行”。

画面2:画中有一座方形城池,内有房屋等建筑,东西两面都设有城门。画面上靠近西城门屋外画二人,一人拉住另一人手臂,似正在交谈;靠近东城门的房内出现同样的两人,一人举手指向前方,在给对面人说话的样子。榜题条在城墙左上角。

内容:商议。

《贤愚经》:其妇见王入出惶怖,即而问之,何以怱怱,如恐怖状,……我闻是语,心怀恐怖,但恐兵众,……其妇长跪,即白王言,愿得随侍④《大正藏》第4册,第356页。。

《报恩经》:尔时,夫人见其大王不安其所,似恐怖状,即前问言:“大王!今者似恐怖状……王告夫人:“汝不知耶?罗睺大臣近生恶逆,杀父王竟,伺捕二兄,亦断命根。今者兵马次来收我。今欲逃命。”⑤《大正藏》第3册,第128页。。

《杂宝藏经》:王子闻已,即还家中。妇见王子颜色忧悴,不与常同,而问夫言:“汝何以尔?”……夫答妇言:“适有鬼神,来语我言:”‘汝父大王及与五兄,悉为他杀,次来到汝。’以是忧惧,莫知所适。”⑥《大正藏》第4册,第448页。

画面描述的是小国国王和妻子说了事情原委和商量出逃的场面。从画面和经文对比可知,三经皆符合。

画面3:城墙上方一角,一人着深色衣服人弯腰爬在墙头,双手抓着一个孩子正在递往墙外,城外站有一人,举双手,正在接城墙上的人递下来的孩子。接着,画三人在深山中前行,前面一人背负小孩,后面一人肩扛着一棒状物,后部挂有一罐,腰间挂有宝剑。榜题条在画面中间的上部。

内容:出逃。

《贤愚经》:时王即便将妇抱儿,相将而去,欲至他国,时有二道,一道七日,一道十四日。初发惶懅,唯作七日粮调,规俟一人而已,既已出城,其心愦乱,乃涉十四日道①《大正藏》第4册,第356页。。

《报恩经》:即便抱须阇提太子,即出进路。尔时,夫人亦随后从去。时王荒错,心意迷乱,误入十四日道——其道险难,无有水草②《大正藏》第3册,第128页。。

《杂宝藏经》:夫妇作计,即共将儿,逃奔他国。持七日粮,计应达到;惶怖所致,错从曲道,行经十日,犹不达到③《大正藏》第4册,第448页。。

画面3:一共有两个场景,刻画了一家三口逾城出逃和误入十四日道的情形。从第一个场景可以看出,王子一家不是正常出城门离开的,而是从城墙翻出逃走,画面表现的正是夫妇二人齐心协力把须阇提安全送出城外的情节。三部佛经皆有听闻警报后去投奔他国的表述,但是《杂宝藏经》中的“夫妇作计,即共将儿,逃奔他国”交代了一家人商量好计策后作计出逃,和画面上逾墙出逃更贴切。第二个场景表现的是误入十四日道的情形,佛经和画面的对比可知,三经皆符合。

画面4:深山间一行三人,前面一人背负小孩赶路,肩上孩子回头举手与后面的人对话,后面一人肩上挑的东西已经没有了,两手紧握宝剑准备拔出。榜题条在画面左上角。

内容:误入歧途,杀妻解难。

《贤愚经》:已经数日,粮食乏尽,饥饿迷荒,无余方计,怜爱其子,欲杀其妇,而欲自济并用活儿。令妇在前担儿而行,于后拔刀欲杀其妇,时儿回顾,见父拔刀欲杀其母。儿便叉手,晓父王言④《大正藏》第4册,第356页。。

《报恩经》:尔时大王及与夫人,思是苦已,失声大哭。……作是念已,寻即拔刀,欲杀夫人。其子须阇提见王异相,右手拔刀,欲杀其母,前捉王手,语父王言:“欲作何等?”⑤《大正藏》第3册,第129页。。

《杂宝藏经》:粮食乏尽,困饿垂死。王子思惟:“三人并命,苦痛特剧,宁杀一人,存二人命。”即便拔剑,欲得杀妇⑥《大正藏》第4册,第448页。。

画面表现的是误入十四日道后粮食已经吃完,国王准备杀妻的场面。三部佛经虽都叙述了准备杀妻的情节,但相比较而言,《贤愚经》中详细描述了“令妇在前担儿而行,于后拔刀欲杀其妇,时儿回顾,见父拔刀欲杀其母。儿便叉手,晓父王言”,与此画面最为贴切。

画面5:深山间画两个大人,一个小孩。左侧一身穿黑衣之人弯腰躬身,一手持刀,中间小孩跪地,双手合十,作乞求状,与黑衣人对话,小孩身后有一女子,着交领大袖长裙,右手扶小孩。榜题条在画面左上角。

内容:太子割肉奉养父母。

《贤愚经》:儿便叉手,晓父王言,唯愿大王,宁杀我身,勿害我母,殷懃谏父,救其母命,而语父言,莫绝杀我,稍割食之,可经数日若断我命,肉便臭烂,不可经久⑦《大正藏》第4册,第356页。。

《报恩经》:尔时,父王悲泪满目,微声语子:“欲杀汝母,取其血肉,以活我身,并续汝命。若不杀者,亦当自死,我身今者,死活何在?今为子命,欲杀汝母。”

……

尔时,父王语太子言:“不逆汝意,欲愿何等,便速说之。”须阇提言:“父母今者,为愍子故,可日日持刀就子身上,割三斤肉,分作三分,二分奉上父母,一分还自食之,以续身命。”⑧《大正藏》第3册,第129页。

《杂宝藏经》:儿顾见父,合掌白言:“愿父今者莫杀我母,宁杀我身,以代母命。”父用儿语,欲杀其子。子复白言:“莫断我命,若断我命,肉则臭烂,不得久停,或恐其母不得前达;不断我命,须臾削割,日日稍食。”未到人村,余在身肉,唯有三脔,子白父母:“此肉二脔,父母食之,余有一脔,还用与我。”①《大正藏》第4册,第448页。

画面描述的是须阇提劝父亲不要杀害母亲,他愿意割肉奉亲的场面。从画面和经文对比来看,三经皆符合。

画面6:深山间大树下,三人继续前行,前面女子背负小孩继续前行,后面男子跟随。榜题条在左上角。

内容:继续前行。

《贤愚经》:于是父母,欲割儿肉。啼哭懊恼,而割食之,日日割食②《大正藏》第4册,第356页。。

《报恩经》:尔时,父母即随子言,割三斤肉,分作三分,二分父母,一分自食以支身命,得至前路③《大正藏》第3册,第129页。。

《杂宝藏经》:无此情节。

画面描述须阇提割肉供养父母后三人继续前行的场面。画面和经文的对比结果是《报恩经》、《贤愚经》皆符合,只有《杂宝藏经》中无此情节。

画面7:深山间一棵大树下,一小孩跪地,伸出双臂,与对面两人对话,对面两人垂头俯身,与小孩作别,表现出了依依不舍的样子。榜题条在左上角(见图2)。

图2 第296窟须阇提故事画2

内容:身肉尽,与父母惜别。

《贤愚经》:其肉稍尽,唯有骨在,未至他国,饥荒遂甚,父复捉刀,于其节解,次第剥之,而得少肉,于是父母,临当弃去④《大正藏》第4册,第356页。。

《报恩经》:尔时,须阇提微声谏言:“已噉子肉,进路至此,计前里程,余有一日。子身今者不能移动,舍命于此。父母今者莫如凡人并命一处。仰白一言,为怜愍故,莫见拒逆。可于身诸节间净刮余肉,用济父母,可达所在。”尔时,父母即随其言,于身肢节更取少肉,分作三分,一分与儿,二分自食⑤《大正藏》第3册,第129页。。

《杂宝藏经》:掷儿放地,父母前进⑥《大正藏》第4册,第448页。。

画面描述的是须阇提身上肉尽后与父母作别的场面。三经皆有父母放弃孩子离去的内容,但只有《报恩经》表现出小孩肉尽后和父母依依惜别的情节,和画面内容一致,其他两经皆为肉尽丢弃,没有一点依依不舍的描述。

画面8:深山后一个浑身白骨的小孩,斜躺在地上注视着父母远去的方向,傍边山上有一只像是狮子的猛兽蹲伏在小孩对面。榜题条在左上角。

内容:目送父母,帝释天试探。

《贤愚经》:时天帝释来欲试之,化作乞儿,来从其乞,持手中肉,复用施之,即复化作师子虎狼,来欲噉之⑦《大正藏》第4册,第356-357页。。

《报恩经》:父母去远不见,须阇提太子,恋慕父母,目不暂舍,良久躃地。尔时,须阇提见诸禽兽作大威势,微声语言:“汝欲噉我,随意取食,何为见恐怖耶?”尔时,天王释言:“我非师子虎狼也,是天帝释,故来试卿。”⑧《大正藏》第3册,第129页。

《杂宝藏经》:释提桓因,宫殿震动,便即观之,是何因缘?见此小儿作希有事,即化作饿狼,来从索肉。小儿思惟:“我食此肉,亦当命尽,不食亦死。”便舍此肉,而与饿狼⑨《大正藏》第4册,第448页。。

三部佛经皆有父母走后,帝释天试探的情节,但只有《报恩经》详细描述了父母离去后须阇提目不转睛望着双亲离去的方向,依依不舍的样子,与画面一致。而其他两经并没有表现此情节。

画面9:画面中一座大型城池,城池左侧一男一女两人,对面城门口站四人,躬身行礼迎接。榜题条在左侧二人头顶之上。

内容:小王夫妇至邻国。

《贤愚经》:时彼国王,见其太子所作奇特,倍加恭敬,欢喜无量,将其父母及其太子,入宫供养,极为恭敬①《大正藏》第3册,第129页。。

《报恩经》:尔时,王及夫人得到邻国。时,彼国王远出奉迎,供给所须,称意与之②《大正藏》第3册,第130页。。

《杂宝藏经》:释提桓因,即将其子并其父母,使得一处,见彼国王③《大正藏》第4册,第448页。。

画面描述的是小国国王夫妇二人到达邻国,邻国国王等人出来迎接的场景,和《报恩经》描述一致。《贤愚经》和《杂宝藏经》均叙述的是一家三口到达邻国,与画面不符。

画面10:城池的另一端城门口,画一男一女二人目送出征的将士,前方画骑兵四人,顶盔掼甲,手持旗帜,骑马前行。四人前画有一人骑在马上,穿圆领长袍,手持长柄伞盖,一手上举,应该是带兵的将领。骑兵中间有一方榜题。

内容:借兵平叛。

《贤愚经》:时彼国王,躬将军马,共善住王及须阇提太子,还至本国,诛灭罗睺,立作本王,父子相继,其国丰乐,遂致太平④《大正藏》第4册,第357页。。

《报恩经》:时,彼邻国王闻是语已,感须阇提太子难舍能舍,身体肉血供养父母,孝养如是。感其慈孝故,即合四兵,还与彼王伐罗睺罗⑤《大正藏》第3册,第130页。。

《杂宝藏经》:见彼国王,心大悲喜,愍其至孝,叹未曾有,即给军众,还复本国。释提桓因,即渐拥护,作阎浮提王⑥《大正藏》第4册,第448页。。

画面描述的是小国国王夫妇目送邻国将士出发去平定叛乱的场景,《贤愚经》与《杂宝藏经》均描述的是国王夫妇与须阇提太子相见后才共同讨伐叛军,只有《报恩经》中描绘的是在讨伐叛军后,国王夫妇才与须阇提相见,而画面中恰好绘出了国王夫妇目送邻国出兵的场景,与《报恩经》经文一致。

之后画面由于王圆箓开凿过道而被破坏,前人研究中对画面的释读也至此结束。笔者在俄国人奥登堡拍摄的照片中发现了第296窟北壁须阇提本生故事画的完整照片(见图3、4、5),画面11与下面画面12的内容均依照奥登堡探险队拍摄照片补充⑦魏同贤、孟列夫主编:《俄藏敦煌艺术品Ⅳ》,上海古籍出版社,2000年,第128页。。

图3 第296窟须阇提1

图4 第296窟须阇提2

画面11:三个士兵骑在马上,顶盔掼甲,手持刀剑、弓箭等武器上阵与对面叛军拼杀;对面画两人,前面一人蹲伏在地,手持长方形盾牌,后面一人站立,手持长矛,二人均作抵御前面军队进攻状。军队和叛军之间有一方榜题(见图5)。

图五 第296窟须阇提3

内容:作战。

《贤愚经》:时彼国王,躬将军马,共善住王及须阇提太子,还至本国,诛灭罗睺。立作本王。父子相继。其国丰乐。遂致太平①《大正藏》第4册,第357页。。

《报恩经》:即合四兵,还与彼王伐罗睺罗②《大正藏》第3册,第130页。。

《杂宝藏经》:释提桓因,即将其子并其父母,使得一处,见彼国王,心大悲喜,愍其至孝,叹未曾有,即给军众,还复本国,释提桓因,即渐拥护,作阎浮提王③《大正藏》第4册,第448页。。

画面11所描述的是邻国士兵和叛军作战的情形。《贤愚经》虽然有作战的描述,但是情节为善住王和须阇提一起回国讨伐,和画面不符,《杂宝藏经》中略去讨伐叛臣的情节,直接为复国,只有《报恩经》中讲到邻国国王发兵讨伐叛军,与画面内容一致。

画面12:上一个画面城池的右侧城墙外,画三匹马飞奔而行,三人骑在马上,两侧为一男一女两个大人,中间一人较小,为小孩。此画面表现须阇提一家三口骑马回国的情节。画面右侧马前的拐角处有一方榜题。

内容:接回太子,三人归国。

《贤愚经》:立作本王,父子相继,其国丰乐,遂致太平④《大正藏》第4册,第357页。。

《报恩经》:尔时,大王即将四兵,顺路还归。至与须阇提太子别处,即自念言:“吾子亦当死矣!今当收取身骨,还归本国。”举声悲哭,随路求觅。遥见其子身体平复,端正倍常,即前抱持,悲喜交集,语太子言:“汝犹活也!”尔时,须阇提具以上事向父母说,父母欢喜,共载大象,还归本国⑤《大正藏》第3册,第130页。。

《杂宝藏经》无此内容。

画面12中描述的是讨伐胜利后,小国国王夫妇和须阇提三人一起回国的场面。只有《报恩经》和画面是相符的。

从上面对第296窟北壁须阇提本生故事画的释读以及与所依据经文的对比可知,画面1至画面6所描述的内容,均与《贤愚经》、《杂宝藏经》及《报恩经》三部佛经中涉及的内容表现基本一致,只有画面1、画面3和画面4稍有出入。

画面1中直接绘出有一人报告国王,而《报恩经》中的守宫殿神应该是“但闻其声,不见其行”才对,可是《贤愚经》就直接指出“有一夜叉,从地而出,长跪白言”;《杂宝藏经》里也出现“先有鬼神,来语之言”的句子,所以画面1中借鉴了这两部经的描述,在莫高窟隋代以后出现的报恩经变的孝养品中也有很多画出了守宫殿神的样子,如第31、231、112、85、98、108、61窟等。

画面3中一家三口逾城出逃的场面借鉴了《杂宝藏经》,因为只有在《杂宝藏经》有“夫妇作计,即共将儿,逃奔他国”的描述与画面3中逾城出逃的画面是最吻合的,《贤愚经》中的则是“时王即便将妇抱儿,相将而去”,《报恩经》中为“即便抱须阇提太子,即出进路。尔时,夫人亦随后从去”。在莫高窟隋代以后出现的报恩经变的孝养品中也有很多画出了逾城出逃的场面,如第231、156、138、4窟等。

画面4中所绘场景和《贤愚经》经文内容吻合,而与其他两经不符,可见是依据《贤愚经》绘制而成,也正是因为此画面依据《贤愚经》而非《报恩经》,所以成为前辈孙修身先生认定此幅壁画是依据《贤愚经》而非《报恩经》的一个重要证据⑥孙修身《敦煌莫高窟第296窟〈须阇提故事〉研究》,《敦煌研究》1992年第1期,第3页。。

从画面7开始,所表现的内容和故事发展顺序就与《报恩经》完全一致,画面情节和经文情节如下:

画面7:身肉尽,与父母惜别;画面8:帝释天试探;画面9:小王夫妇至邻国;画面10:借兵;画面11:平叛;画面12:三人归国。

《贤愚经》的故事情节是:身肉尽→帝释试探→恢复其身→到达邻国后的父母和国中人到达须阇提处→邻国国王听闻此事后深受感动,接太子及父母入宫供养→善住及须阇提回国后诛灭罗睺→立须阇提为王。

《杂宝藏经》的故事情节是:食子肉后→掷儿放地,父母前进→帝释天试探须阇提→帝释天还子于善住夫妇→彼国王感动然后发兵→复国。

《报恩经》的故事情节是:身肉尽,与父母作别→帝释天试探→小王夫妇至邻国→向邻国借兵,平定叛乱→三人一起归国。

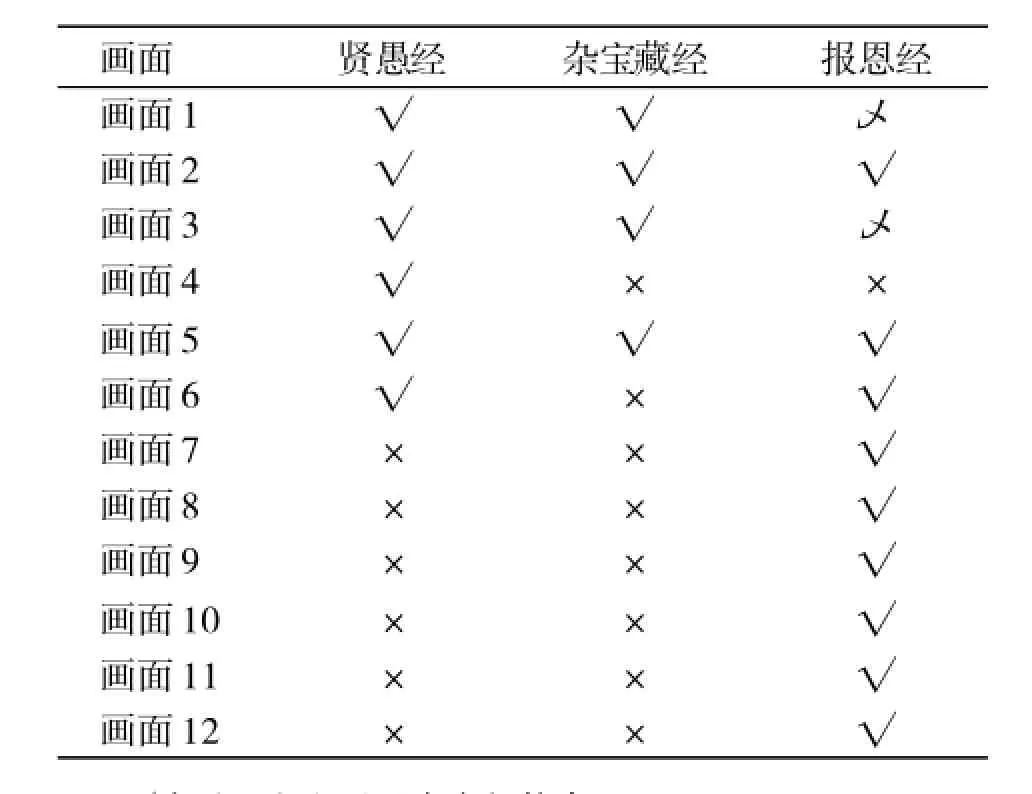

以上画面和经典对比考证的结果,简单列表如下:

√表示经文和画面内容相符合;×表示经文和画面内容不符合;乄表示经文和画面内容有一部分相符。

综上,可以看出莫高窟第296窟北壁须阇提本生故事画的整体情节和绝大部分画面依据的是《报恩经·孝养品》绘制而成,只有各别画面吸收借鉴了《贤愚经》和《杂宝藏经》,这些借鉴在以后的报恩经变中也时有体现。

二、第296窟《报恩经》孝养品故事画及相关问题探讨

《大方便佛报恩经》又名《大方便报恩经》,简称《报恩经》,有一卷和七卷两种版本,一卷本今已失佚,而历代经目对七卷本此经的译者、时代及真伪等问题存在很大的争议。有学者认为《报恩经》是由《涅槃经》《贤愚经》等经典相关故事画改写、辑录而成①龙晦:《敦煌变文〈双恩记〉本事考察》,《世界宗教研究》1984年第3期。。据考证,大约在南朝宋梁时期(公元445至516年)《报恩经》被编辑成经②李永宁:《报恩经和莫高窟壁画中的报恩经变相》,敦煌文物研究所编:《敦煌研究文集》,兰州:甘肃人民出版社,1982年,第189-219页。。报恩经变最早出现于何时,目前难以确定。但早在北周时期麦积山石窟中就已经出现了报恩经变③阎文儒主编:《麦积山石窟》,兰州:甘肃人民出版社,1984年,第134页。。而敦煌石窟中的报恩经变最早出现于盛唐末期的第148窟以及稍后的第31窟中。

第148窟报恩经变位于洞窟甬道顶部,顶部画面残,存序品部分;南披残存恶友品;中央及北披残存孝养品。甬道中央及北披的孝养品存有7个情节。画面甬道顶的守殿神报信开始;到北披的国王仗剑杀妻,须阇提太子劝阻;提议以身肉供养父母;割肉供养;身肉尽,以最后身肉供养父母;试探;帝释天现身(见图6)。

图6 第148窟报恩经变孝养品

第31窟报恩经变位于洞窟主室北壁,通壁绘制,中央画说法图,西侧为孝养品,东侧为恶友品。孝养品位于经变西侧,画面从上方开始,有守宫殿神报信,三人出逃,粮绝,杀妻,割肉奉养父母,肉尽,辞别父母,帝释天现身,身体复原,至邻国,复国(见图7)。

图7 第31窟报恩经变孝养品

从以上两窟来看,莫高窟盛唐时期的报恩经变已有中央说法图或序品,并绘出了孝养品和恶友品,形式上已经相当成熟,是完整意义上的报恩经变。这就存在一个问题,《报恩经》约成于南北朝中期,报恩经变在北周时期也已经出现在了麦积山石窟中了,那么为何莫高窟盛唐末期才在敦煌石窟中出现呢?

由笔者对第296窟北壁须阇提本生故事画的考证可知,此故事画依据《报恩经》而非《贤愚经》。这就证明了《报恩经》被编辑成功之后,不久也传到了敦煌,并选取其中的部分品如孝养品绘成了故事画。由于敦煌石窟中严格意义上的经变画出现在隋代,而且这幅壁画也只是绘制了《报恩经》中“孝养品”的故事,因此我们将莫高窟第296窟须阇提本生故事画认定为《报恩经》故事画。我们有理由认为,在盛唐报恩经变出现之前的北朝至唐前期的敦煌石窟中,是有依据《报恩经》绘制的壁画出现的,北周第296窟就是一个实例。那么,我们在探讨北朝特别是北周时期的故事画依据经典时,《报恩经》也应为必须考虑的一部经典。

莫高窟北周时期《报恩经》题材故事画的出现,为我们探讨第296窟的营建年代提供了一定依据。樊锦诗、马世长、关友惠三位先生在《敦煌莫高窟北朝洞窟的分期》一文中考证出第428、439、440、442、290、294、296、297、299、301窟等 15个洞窟为北朝第四期,开凿时间在公元545年至584年,主要时代当在北周时期①樊锦诗、马世长、关友惠:《敦煌莫高窟北朝洞窟的分期》,敦煌研究院编:《敦煌研究文集:敦煌石窟考古篇》,兰州:甘肃民族出版社,2000年,第16页。。

李永宁先生在敦煌石窟本生因缘故事画的研究中,推测第296窟是修建于即将禁佛,或已下令禁佛而尚无灭佛举措的时候,即天和四年(569年)前后②李永宁:《敦煌石窟全集3·本生因缘故事画卷》,敦煌研究院主编,上海人民出版社,2001年,第120-121页。。李崇峰先生将北朝晚期开凿的15座洞窟分为三期,推测第 439、440、441、430、442、428、290、294、296等9个洞窟为第二期,其时代约为北周明帝武成二年(560)至武帝建德三年(574),而第297、299、301窟的开凿时间在公元 578年至 584年③李崇峰:《敦煌莫高窟北朝晚期洞窟的分期与研究》,敦煌研究院编:《敦煌研究文集 敦煌石窟考古篇》,兰州:甘肃民族出版社,2000年,第29-111页。。李崇峰先生从洞窟形制、造像、壁画、塑绘技法和构图等方面对敦煌石窟北周洞窟的分期相对来说较为全面,也是比较可信的。李永宁先生的结论更多的是从壁画内容所涉及的相关问题进行的分析,也有一定的道理。然而,这些对壁画内容的分析是在将第296窟的须阇提以及善事太子入海故事画考证为依据《贤愚经》绘制而成的基础之上的。对第296窟营建年代的结论也是在这一基础之上建立的。

从崖面现状可以看出,第295窟为隋窟,以北是第 296、297、299、301、302、303、305等 窟 ,第302、305窟因为有开皇四年和开皇五年题记,被确定为典型的隋代洞窟,那么302窟以南的第296、297、299、301窟被认为是北周窟。

马德先生认为洞窟营造一般为集体行动,分工负责,流水作业,一个区域的洞窟由固定的开凿班子造作,按顺序开凿④马德:《敦煌莫高窟史研究》,兰州:甘肃教育出版社,1996年,63-65页。。第296窟不是一个大型洞窟,也不是一个后来安插进来的洞窟,又依据第296窟的排列布局、时代层次和崖面使用理论⑤初师宾:《石窟外貌与石窟研究之关系——以麦积山石窟为例略谈石窟寺艺术断代的一种辅助方法》,《西北师院学报》,1983年第3期,第84-98页。,可以推测出,第296和297、299、301窟应该属于同期洞窟,完成时间大约在578年至584年,而且按照崖面上的排列顺序,296窟很可能是灭佛政策完结后首批开凿的洞窟,稍早于第297、299、301等窟,也可能和马德先生推测的302窟一样⑥马德《敦煌莫高窟史研究》,兰州:甘肃教育出版社,1996年,71页。,很早就已经开凿,但完成时间在578年至584年。

从壁画内容来看,第296窟中的须阇提本生故事是莫高窟中首次出现的此类题材,也是莫高窟唯一一幅以此为主题的故事画,窟顶的善事太子本生故事、微妙比丘尼因缘和福田经变也都是第一次出现在莫高窟中。南壁的五百强盗成佛的故事虽然是第二次出现在莫高窟,但是据前辈学者考证,这个故事画也可能是依据《报恩经》而不是《涅槃经》绘制而成,而在第285窟的五百强盗成佛故事是依据《涅槃经》绘制的①《中国石窟·敦煌莫高窟》第1卷,文物出版社,1982年,图版说明131、132、195.樊锦诗:《五百群贼成佛故事图版说明》,《敦煌研究》1983年第2期,第33-35页。,所以,如果第296窟南壁的五百强盗成佛故事真的是依据《报恩经》绘制的,那么它虽然不是第一次出现在洞窟中,但却是第一次以《报恩经》故事画的身份出现在洞窟中的。

梁尉英先生认为第296窟的这些故事画共绘于一室,除了佛教本身的说因缘、重修行、种福田、积功德等佛学意义外,还从三纲五常、忠孝节义、三从四德等几个方面共同体现着我国封建社会以孔学为核心的伦理道德观念。这些题材,集中绘制于一窟壁面,是当时的佛教在印度文化与中国文化之前求同的一种努力,以此方式向当时世人公开宣示印度佛法与中国礼法是融合的②梁尉英:《三教会通——北周第二九六窟的内容和艺术特色》,《敦煌石窟艺术·莫高窟第二九六窟》,江苏美术出版社,1998年,第11-15页。。那么在第296窟忽然出现了如此多新的内容也就顺理成章了:经过周武帝灭佛的洗礼,佛教徒惊魂未定,当可以重新开窟造像后,在洞窟绘画题材上也抛弃了以前不被统治者喜欢的传统佛教故事而挑选能讨好统治者的具有尊亲孝养,忠君爱国的儒家思想的佛教故事画,即达到自己开窟造像的佛教目的,又可以讨好统治者的政治目的,可以告诉统治者佛教也是有很多积极意义,不能全盘否定。所以不但选择了说明佛教也可以为社会作很多的福利事业的《福田经变》,还绘制教人戒淫戒婪,才能求得正果的《微妙比丘尼因缘》和具有孝悌为本、济世救人的《善事太子本生故事》,而且在洞窟显著位置绘制依据《报恩经》的内容:注重孝养父母,提倡孝道,甚至愿意牺牲自己以孝养父母从而复国的《须阇提本生故事》,用来警戒不法之徒讨好统治者的《五百强盗成佛》的故事。《报恩经》是宣传上报佛恩、中报君亲恩、下报众生恩的经典③李永宁:《报恩经和莫高窟壁画中的报恩经变相》,敦煌文物研究所编:《敦煌研究文集》,甘肃人民出版社,1982年,第193页。,刚好符合当时的社会形势,所以被选择用来画在比较醒目的位置传达这些重要的信息。因此,第296窟的开凿时间应该为北周灭佛之后的公元578年至584年之间,与其以北的第299、301等窟为同时代同一批洞窟。

(责任编辑:赵旭国)

【法律专题:法律权利保障研究】

A New Survey on the Illustrations to the Jataka of Sujata in Mogao Cave No.296

GU Shu-yan

(Division of Scientific Research Management,Dunhuang Academy,Dunhuang,Gansu 736200,China)

According to the explanation of the images and comparison with the Buddhist texts,the paper presents the idea that the illustrations to the Jataka of Sujata in Mogao Cave No.296 was painted based on Great Convenience Favor-Retnrning Sutra,not on Sutra of the Wise and the Fodlish.Mogao Cave No.296 was not built before the persecution of Buddhism in the Northern Zhou dynasty,but from the end of

K879.21

A

1671-0304(2016)06-0040-09

2016-06-01

时间]2016-08-31 8:10

顾淑彦,女,陕西西安人,敦煌研究院馆员,主要从事敦煌石窟研究。