工业化、人口转型与长期农业增长的差异化路径

郭剑雄

工业化、人口转型与长期农业增长的差异化路径

郭剑雄

传统农业、工业化农业和现代农业分别存在马尔萨斯稳态、索洛稳态和现代持续增长稳态三种不同的产出增长结构。传统农业经由工业化农业向现代农业的发展,亦即马尔萨斯稳态经索洛稳态向现代持续增长稳态的渐进过渡。离开工业化的外部冲击,难以设想突破传统农业低技术均衡的前一种过渡;而人口生产转型则是工业化农业成长为现代农业的内生动力。当前中国农业发展政策调节的基本目标,仍是通过劳动力转移继续完成马尔萨斯稳态向索洛稳态的过渡,同时应前瞻性地为人力资本引入农业生产创设条件。

农业增长;人口转型;工业化;稳态过渡

一、引言

伴随30多年国民经济的高速增长,中国农业发生了极其深刻的变化。这种变化可以概括为:存在了数千年的具有超稳定结构的传统农业生产方式基本被淘汰,而发达的现代化农业尚属未来之愿景。由此所衍生的理论问题涉及:中国农业是如何实现对传统农业的超越的?如何界定既非传统又非现代的当前农业形态?如何实现由当前农业形态向现代农业的过渡?特别是,建成现代农业的条件是否与超越传统农业的条件一致?或者说,驱动农业逃离过去长期存在的马尔萨斯低收入陷阱的动力,是否仍将构成实现现代高收入农业的引擎?如果不同,二者各自是什么?这种不同发展阶段的差异化动力又是怎样形成的?厘清此类问题,不仅具有扩充既有农业发展文献的理论价值,更具提高新阶段中国农业发展政策选择现实针对性的实际意义。

经典发展理论未曾论及农业发展不同阶段的差异化动力,而且不同的经典作家给出的农业发展路径有所不同。刘易斯[1]、费景汉和拉尼斯[2]等人构建了一个工业化驱动农业发展的分析框架。传统农业的落后性被认为植根于由劳动过密化的资源禀赋结构而锁定的某种低技术均衡。工业化对农业过剩劳动力的吸收,首先舒缓了农业部门来自马尔萨斯人口机制而产生的就业压力;由劳动力转移引致的土地(及资本)—劳动比的上升,使得过密化配置劳动的传统技术失去比较优势,而资本密集型技术逐渐显现经济合理性。如果说,资本替代劳动的资源结构转变和技术变迁预示着农业现代性的成长,那么离开工业化,这种变化是无从解释的。在舒尔茨看来,把停滞、贫穷和落后的传统农业改造成为具有高增长率和高收益率特征的现代产业,唯有用体现先进技术的现代农业要素替代已耗尽有利性的传统要素。[3]在由高技术含量的物质投入品和成功使用这些投入品所需的技艺及能力组成的两类现代农业要素中,舒尔茨更强调后者对于农业发展的关键性作用。“有能力的人民是现代经济丰裕的关键”[4](92)。“离开大量的人力投资,要取得现代化农业的成果和达到现代工业的富足程度是完全不可能的”[5](P16)。速水佑次郎和弗农·拉坦则把技术进步视为决定农业发展的关键。[6]他们认为,一个国家或地区的农业增长受其资源条件的制约,但这种制约可以通过技术变迁来突破。初始资源稀缺程度和供给弹性的不同,在要素市场上表现为资源相对价格的差异。这种价格差异会诱导出节约稀缺且价格昂贵资源的技术变迁,以缓解瓶颈资源给农业发展带来的限制。

经典发展理论应用于当前中国农业发展实践尚待明确的问题包括:第一,刘易斯—费景汉—拉尼斯路径、舒尔茨路径和速水—拉坦路径之间存在何种关联,它们是各自独立的发展引擎,还是相互依赖的组合动力系统的不同侧面?第二,传统农业向现代农业过渡是一个漫长的历史过程,若该过程呈现阶段性差异,那么,刘易斯—费景汉—拉尼斯路径和舒尔茨路径的发展价值是否因发展阶段的不同而相异?第三,速水—拉坦节约禀赋性稀缺资源的诱致技术变迁,在刘易斯—费景汉—拉尼斯与舒尔茨不同发展路径中分别是如何体现的,它是否与刘易斯—费景汉—拉尼斯的物质资本深化技术和舒尔茨的人力资本深化技术分别兼容?本文在寻求这些问题答案的同时,试图对当前及今后中国农业发展政策内容做出选择性设定。

本文其余部分内容的安排如下:第二部分在将农业发展区分为传统农业、工业化农业和现代农业的基础上,分别讨论三个阶段农业产出(收入)增长的稳态结构特征。第三部分讨论传统农业马尔萨斯稳态向工业化农业索洛稳态过渡的动因和依存条件。第四、第五两个部分关注工业化农业向现代农业演进的过程和条件,其中决定这一演进过程的人口生产转型构成第四部分的内容。最后部分是结论和基于本文研究而衍生的对当前中国农业增长阶段的判断及与该阶段相适应的农业发展政策的讨论。

二、农业发展阶段及其收入增长的稳态结构类型

分别以工业化兴起和完成为界,农业发展过程可以分为特征明显的三个阶段,这三个阶段相继存在传统农业、工业化农业和现代农业三种农业成长形态。[7]

对照马尔萨斯模型、索洛模型和内生增长模型,将传统农业、工业化农业和现代农业产出(收入)增长的稳态类型分别概括为马尔萨斯稳态、索洛稳态和现代持续增长稳态并无不妥。据此,传统农业经由工业化农业向现代农业的发展过程,等价于马尔萨斯稳态经索洛稳态向现代持续增长稳态的过渡。

三、工业化与马尔萨斯稳态向索洛稳态的过渡

(一)工业革命与马尔萨斯稳态的突破

传统农业的马尔萨斯稳态是一种超稳定型结构,没有强有力的外部冲击,该种稳态难以被打破。发达国家的历史经验和发展中国家的发展实践表明,推动传统农业逃离马尔萨斯陷阱的外部力量是工业革命。

马尔萨斯稳态形成的基础是传统农业劳动过密化配置的特殊资源结构。现代工业的兴起,不仅为劳动力开辟了新的就业领域,而且为其创造了高工资率的升迁机会。因此,工业化过程成为劳动力在传统农业部门和现代工业部门之间的再配置过程,更确切地说,是传统农业劳动力向现代工业的跨部门转移过程。当不断扩张的现代工业部门对农业转移劳动力的吸收率大于人口(劳动)增长率时,劳动过密化的传统农业资源格局终将被逆转,建立在该种资源结构基础上的马尔萨斯贫困陷阱也将失去其存在的根基。

当工业化对转移劳动力的吸收率大于人口(劳动)增长率时,农业人均土地规模扩大,此时农业人均产出(收入)可以因人均土地的增加而增长;同时,当工业化对转移劳动力的吸收率大于人口(劳动)增长率时,边际生产力为零的农业过剩劳动力被消除,农业人均产出(收入)可以由劳动边际产出的提高而增长。随着工业化的持续推进,农业劳动力逐渐由过剩变为稀缺,劳动过密化配置的传统农业技术体系随之演进到资本替代劳动的工业化农业技术体系,农业人均产出(收入)又能够由于提高劳动生产率的技术进步而增长。基于工业化带来的农业资源结构改变和技术体系升级,人均产出(收入)获得了超越维持生存水平增长的契机,从而有条件实现对马尔萨斯低收入稳态的逃离。

(二)工业化与索洛稳态的形成

工业化不仅是劳动力转移引致的传统农业生产函数的淘汰过程,也是物质资本大规模进入农业生产的新型农业生产函数的建立过程。当工业化扩张对转移劳动力的吸收规模超过边际生产力等于零的农业过剩劳动力数量时,若无替代劳动的技术进步发生,劳动力的进一步转移*此时,农业劳动力的边际产量大于零。将导致农业总产出的减少。此时,无论是维持粮食安全的宏观目标还是增加农业收入的微观动机,都会产生对节约劳动的物质资本要素投入的需求;随着劳动力转移的持续和劳动稀缺性的提高,对物质资本的需求渐甚。天造地设之巧,工业化过程又恰恰是农业物质资本供给增长的过程。劳动力转移及其土地—劳动比的提高带来人均农业剩余的增长,增长的人均农业剩余是农业资本的来源之一;劳动力的非农就业产生非农收入,非农收入也可以成为农业资本积累的源泉;当工业化推进到一定阶段,转移部分工业剩余积累农业资本的反哺农业政策成为一种现实选择;在农业生产规模扩大和技术装备水平提升的基础上,农业投资的有利性增长、农业资本投入的金融支持机会亦将随之增加。当物质资本取代劳动成为农业生产的关键性投入时,农业发展便由传统农业发展至工业化农业阶段。

基于资源结构的改变,工业化农业的增长源泉不同于传统农业。*设土地规模不变。事实上在工业化过程中农业土地规模可能减少。此处设土地规模不变,是出于简化分析的需要。因为工业化进程中农业劳动投入趋于减少,工业化农业的产出增长无法由劳动投入做出解释;而物质资本投入与农业产出增长正相关,因此物质资本成为驱动工业化农业增长的主要动力。阿特金森和斯蒂格利茨[9]以及巴苏和韦尔[10]认为,技术为特定的要素投入组合所专有。工业化农业相对于传统农业资源结构的改变,意味着资本密集投入替代劳动集约化配置的农业生产技术体系的转换。与劳动过密化资源结构和劳动集约化技术相比,高资本—劳动比基础上的资本密集型技术的运用,无疑能够大幅度提高农业劳动生产率和人均农业收入。

在短期或技术既定条件下,工业化农业人均产出(收入)的增长路径决定于物质资本边际产出的一阶条件和二阶条件。一阶条件大于零时,人均产出(收入)随物质资本投入的增长而增长;二阶条件小于零时,人均产出(收入)在物质资本边际产出等于零时达于均衡(即形成索洛稳态)。二阶条件为负虽然刻画了短期人均农业产出(收入)增长的上界,但正的一阶条件还是为工业化农业人均产出(收入)增长提供了足够的空间。它表明,在索洛稳态形成之前,资本—劳动比提高或物质资本深化构成人均农业产出(收入)增长的源泉。阿罗*阿罗模型假定,技术进步或生产率提高是资本积累的副产品。参见K.J.Arrow.“The Economic Implications of Learning by Doing”.Review of Economic Studies,1962(6):155-173。、罗默*罗默认为,专业化生产知识的积累随着资本积累的增加而增加。参见P.M.Romer.“Increasing Return and Long-Run Growth”.Journal of Political Economy,1986(94):1002-1037。及阿吉翁和霍依特*阿吉翁和霍依特强调:“资本积累和创新不应当被认为是增长过程中的两个不同的驱动因素,而是同一过程的两个方面。因为新技术几乎总是要体现在新的物质资本和人力资本形式中,而如果要使用这些新技术,就必须积累这些资本。”参见菲利普·阿吉翁、彼得·霍依特:《内生增长理论》,78页,北京,北京大学出版社,2004。等人的研究成果显示,资本积累并非资本要素数量的单纯增长,它同时也是由资本投入所体现的技术进步过程。考虑到工业化农业中物质资本的持续增长和技术进步的不断发生,与马尔萨斯稳态相异,索洛稳态不具有不变人均收入的超稳定特征。长期来看或在技术外生变化的背景下,索洛稳态下的人均收入曲线呈现为沿着技术进步阶梯不断攀升的梯度形状。

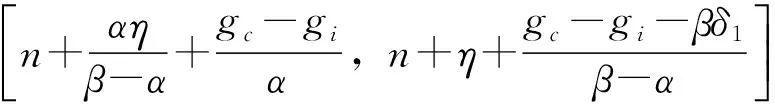

(三)马尔萨斯稳态转向索洛稳态的临界条件

(1)

(2)

基于人(劳)均产出最大化原则选择农业成长形态,即:

(3)

由于物质资本积累可导致传统农业向工业化农业的转变,这一物质资本的临界水平为:

(4)

此处所关注的是物质资本积累率与劳动力变化率对从传统农业向工业化农业转变的影响。对(4)式两边取对数,并求出关于时间的一阶导数可得(5)式。(5)式中,gc和gi分别为两种农业形态下的技术进步率,η为人(劳)均土地变化率,劳动力变化率l=n-π,其中n为农业劳动力增长率,π为劳动力转移率。

(5)

若存在物质资本的深化,需使物质资本积累率大于劳动力增长率l;限于技术和资源等条件,假定物质资本的积累率低于参数δ1。由此,临界物质资本积累率应满足:

(6)

设人口增长率n不变*此处人口增长率n设为既定,一是出于简化分析的考虑,二是相对于劳动力转移率而言,人口增长率的变化较小且较慢。,求解劳动力转移率π:

(7)

四、工业化进程中人口生产量质偏好的转型

工业化对农业发展影响的资源结构效应并不限于因劳动力转移和物质资本积累而引致的农业资本—劳动比提高,工业化也改变着农村居民家庭人口生产的数量—质量偏好结构。*家庭人口生产包括数量和质量两个方面。家庭人口生产的数量一般由生育率度量,其质量的度量尺度是人力资本。历史地看,传统社会家庭人口生产主要表现为一种数量偏好结构,而在现代社会则主要表现为质量偏好结构。经验事实和相关理论文献表明,家庭人口生产由数量偏好向质量偏好的转变发生于工业化进程之中。人口数量和质量都是资源,人口生产量质偏好结构的转型,自然构成工业化不可忽略的农业资源结构转变效应之一。*相对于工业化的农业物质资本深化效应,工业化的人口生产转型效应,或者说人力资本深化效应,未受到足够的重视。

人口生产由数量偏好向质量偏好的转变,首先可以为先行工业化国家的历史经验所证实。

1920—1930年和1960—1972年,美国妇女的生育率分别降低24和38个百分点[11](P177-180);1970年美国家庭户均人口3.33人,1980年减少为2.76人,2003年进一步降至2.57人[12](P102)。与生育率变化相反,以受教育程度衡量的人口质量显著改善。1920年,美国完成高中和4年及其以上大学教育的人数的百分比分别是16.4%和3.3%;到1960年,这两项数据变为41%和7.7%;2003年则分别高达84.6%、27.2%。[13](P301)工业化进程中生育率下降和人口质量提升的逆向变化,也可以在世界各国的截面数据中观察到。1980—1990年,低工业化的巴基斯坦、津巴布韦、肯尼亚和卢旺达,平均人口增长率达29‰~37‰,而其人均受教育年限在1985年仅介于0.8~3.1年之间。同时期,美国、英国、法国和日本这些已完成工业化的发达国家,平均人口增长率是2‰~9‰,人均受教育年限则为6.5~11.8年。工业化水平介于前述两类国家之间的韩国和中国台湾地区,同期的人口增长率和人均受教育年数也介于两类国家之间。[14](P176-179)发达国家的现状大体显示了发展中国家的未来,工业化过程中人口生产的量质转型可以视为一条普适性规律。

市场化改革以来,随着工业化和城市化的急速推进,中国农村居民家庭正在经历着发达国家曾经经历的人口生产转型过程。1950—1980年,中国农村妇女总和生育率维持在6.51~4.97的高位,即每个妇女终身平均生育约5到6个孩子[15](P172),20世纪80年代特别是90年代之后,该指标显著下降,1980—1985年降低至2.83[16](P172),2000—2010年,维持在1.73~1.43的水平[17]。与此同时,中国农村居民家庭子女的受教育程度随生育率的下降显著提升。根据“中国综合社会调查2008”(CGSS2008)*CGSS是中国人民大学社会学系等单位发起的一项全国范围的大型抽样调查项目。该调查在全国28个省市抽取家庭户,然后在每个被选中的家庭户中按一定规则随机选取1人作为被访者。调查数据记录了被访者的教育年限以及家庭特征等信息。数据,比较1949—1970年出生的农村居民,1971—1990年出生的农村男性和女性的平均受教育年数,分别由7.47年和5.52年提高到9.92年和8.54年*CGSS2008数据调查中最年轻的被访者是1990年出生的。1990年以后出生的农村子女,许多仍处于在学阶段,尚无法确定其最终受教育年数。不难预期,1990年以后出生的农村子女的受教育程度将更高。;后一代相对于前一代大致扩展了一个初中教育层次。

对于人口生产的量质转型,贝克尔的新家庭经济学提供了有益的分析框架。[18]在由父母和子女组成的家庭中,家庭效用不仅取决于父母的消费,而且包括子女的数量和子女的效用*基于家庭内的利他主义假设,后代消费的效用以贴现可加的形式进入当前决策者的效用。,子女的效用被认为与其成人时获得的收入进而与其人力资本(或质量)有关,因此,家庭效用又可以表示为父母的消费、子女数量和子女人力资本的函数。受家庭收入和父母时间禀赋的约束,家庭效用函数的最优解必然涉及子女数量和子女质量之间的权衡。权衡的结果是偏好于子女的数量还是子女的质量,决定于单位投入在二者之间收益率的对比;而二者间的收益率差异内生于不同经济发展阶段或不同资源结构基础上的技术体系的差别。

科默洛斯指出,“工业革命只是诞生在一个使用拥有更高生产力机器的社会里”。[19]换言之,相对于传统农业极低且不变的资本—劳动比的马尔萨斯技术类型而言,工业化经济体拥有的是物质资本处于不断深化之中的索洛型技术体系。与马尔萨斯技术不同,索洛技术是不断成长型技术。依据技术和使用技术的技能(人力资本)之间的关系,索洛技术的成长可以区分为非技能偏态技术进步和技能偏态技术进步两个阶段。非技能偏态技术是指,新技术的应用并未对劳动者的技能提出更高的要求,依靠劳动者的原有技能或简单学习能力便可操作该技术。索洛非技能偏态技术是工业化初期的典型化技术,它与资本装备率较低的低端产业相联系。如果新技术要求有比现有技术更高的能力,或者只有承担重新学习的成本才能掌握该项新技术,那么这种技术就属于技能偏态类型。索洛技能偏态技术产生的基础是高资本—劳动比体现的技术复杂性,此种技术存在于高级产业形态和较高工业化阶段。在马尔萨斯技术和索洛非技能偏态技术环境下,因为产出增长未对人的能力(人力资本)形成依赖,人力资本投资回报率低于人口数量投资的回报率,因而人口生产呈现为高生育率和低人力资本积累率的数量偏好结构。当索洛技能偏态技术成为经济体的主导甚至主体技术时,鉴于技能对产出增长的决定性作用,人力资本投资回报率显著增加,人均人力资本水平随之大幅度提高;在家庭时间禀赋既定以及由于人力资本回报率上升引致的时间成本增加的前提下,人力资本提高的同时对应着生育率的下降。因此,在索洛技能偏态技术环境中,家庭人口生产便过渡到低生育率和高人力资本积累率的质量偏好类型。

关于工业化的人口生产转型机制,现有文献提供了多视角的解释。贝克尔强调,人均收入的快速增长和由其决定的时间价值的增加,既使得生育率因受到成本约束而下降*“当资本装备率以及人均收入增加之时,子女赡养费用将会增加,因为工资水平和花在子女身上的父母时间的价值将随着资本装备率的提高而提高。如果收入增加对出生率的积极影响弱于子女赡养费用增加引起的消极影响,出生率就将下降。”参见加里·斯坦利·贝克尔:《家庭经济学和宏观行为》,载《现代国外哲学社会科学文摘》,1994(12)、1995(1)。,又导致对劳动质量的投资因人力资本收益率的提高而加速*“经济发展影响生育率和孩子的质量,这不仅是因为收入增加了,而且也是教育和其他人力资本投资收益率提高的结果。”参见加里·斯坦利·贝克尔:《家庭论》,184页,北京,商务印书馆,2005。。卢卡斯直接将工业化过程中人力资本收益率的提高视作人口转型的原因,“人口变迁必须包含人力资本积累的收益率提高以作为新要素”[20](P164),“要解释人口变迁中的生育行为,我们需要强调由积累的私人收益率激发的内生人力资本积累的作用”[21](P161)。在加洛和韦尔看来,人均收入的增加和人力资本收益率的提高,均是技术进步的结果,由此,他们将技术进步因素作为工业化进程中人口变迁的基本解释变量。*“在我们的模型中,父母关注点也从数量向质量转变,但这不是对收入水平变化的反应,而是对技术进步做出的反应。技术进步所带来的‘不平衡’引发的人力资本回报率,从而诱使质量替代数量。”参见Oded Galor,and David N.Weil.“Population,Technology,and Growth:From Malthusian Stagnation to the Demographic Transition and Beyond”.The American Economic Review,2000,90(4):806-828。[22]还应当注意到,现代工业建立在高度分工的基础之上,分工经济既依赖于个人的专业化能力,也对个人的专业化技能投资形成激励。新兴古典经济学的分工理论也是理解人口转型的可用分析工具。无论是收入增长、人力资本收益率提高、技术变迁还是分工扩展,都是工业化经济的不同侧面,因此,把人口生产转型和工业化相联系是现有文献的一种共识。本文所注意到的是,人口生产转型并非与全部工业化过程重叠,而仅与工业化的较高阶段相联系;人口转型并不与工业化经济的所有技术相关联,而仅与工业化较高阶段的技能偏态技术相关联。

如果说,人口生产转型是工业化推进到较高阶段才出现的典型化事实,那么,人口质量偏好带来的资源结构升级就意味着农业发展一个新的更高阶段的来临。

五、人口转型与索洛稳态向现代持续增长的演进

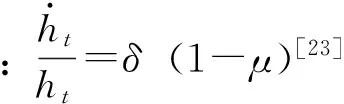

(一)人口转型与农业人力资本的动态深化

工业化背景下人口生产的转型,意味着农村劳动力人力资本的动态提升,其突出表现是农村劳动力*指农村户籍劳动力,包括农村户籍的农业劳动力和农村户籍的非农劳动力。质量的代际优化。但是,在劳动力市场开放的二元经济中,人口生产的质量偏好同时提高了农村劳动力的非农转移概率。考虑到劳动力转移及其择优性特征,人口转型并不必然导致农业从业劳动力的人力资本深化。理论上,当劳动力转移带来的平均人力资本流失率*劳动力转移引致的平均人力资本流失率=(转移前的劳均人力资本—转移后的劳均人力资本)/转移前的劳均人力资本。大于人口转型产生的平均人力资本增长率*人口转型的平均人力资本增长率=(转型后的劳均人力资本—转型前的劳均人力资本)/转型前的劳均人力资本。时,未转移劳动力的平均素质*本文中,劳动力质量、劳动力素质和人力资本是等价的概念。会降低;只有在前述关系逆转的条件下,农业从业者的人力资本深化才会成为事实。人均人力资本投资增长率大于人均人力资本流失率,只是农业劳动力素质优化的理论条件。现实中,仅当人力资本农业投资的收益率不低于甚至高于其非农就业机会的收益率时,人力资本的农业用途相对于其非农用途才具有竞争优势,农业人力资本的深化才可能由此渐行渐近。

正如人口转型是工业化演进到一定阶段的结果一样,人力资本农业投资收益率的提高也是工业化发展阶段提升的函数。当工业化推进到较高阶段,由于生育率下降和持续性劳动力转移,与工业部门类似,农业劳动力也成为稀缺性资源。与此同时,物质资本则随工业化的发展逐渐丰裕起来。这时,物资资本替代劳动的农业技术进步不仅具有现实可能性,而且由于劳动工资相对于资本价格的上升显现出经济合理性。如前所述,物资资本深化型技术的成长存在一个质变点。在劳均物质资本装备水平提高到一定程度时,物质资本承载的技术的复杂性,不但对使用该技术的劳动者技能提出要求,也将使技能成为影响农业技术效率的决定性因素。当该类技术在农业生产中被普遍运用时,由人口转型所形成的高素质劳动力将成为农业生产的基本主体。

(二)人力资本深化与现代农业的持续增长

在索洛技能偏态技术基础上引入人力资本,农业资源结构将向人力资本和物质资本双重深化的方向演进,农业技术体系亦将由单一物质资本深化的“索洛型技术”转向双重资本深化的“AK型技术”。“AK型技术”中的K和A都具有非负的边际产出,因此,“AK型技术”驱动下的长期人均农业产出(收入)增长曲线,不会是马尔萨斯稳态下的水平线,也不是索洛稳态下的梯度曲线,而是一条平滑的正斜率曲线,农业发展由此过渡到现代持续增长阶段。

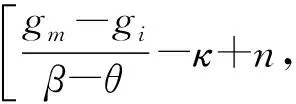

(三)索洛稳态过渡到现代持续增长的临界条件

(8)

在工业化农业向现代农业过渡期,对于农业成长形态的选择,同样基于人(劳)均产出最大化原则:

(9)

在人力资本较低的情况下,选择工业化农业形态;拥有较高人力资本水平时,则采用现代农业形态。人力资本的积累导致了工业化农业向现代农业转变。这一转变的人力资本临界水平为:

(10)

此处所关注的是人力资本积累率与劳动力变化率对农业成长形态选择的影响。对(10)式两边取对数,并求出关于时间的一阶导数,得:

(11)

(β-θ)(κ-l)]≤δ2

(12)

仍设人口增长率n不变*理由同(7)式。,求解劳动力转移概率π,得:

-κ+n

(13)

六、结论与当前中国农业发展政策选择

传统农业、工业化农业和现代农业分别存在马尔萨斯稳态、索洛稳态和现代持续增长稳态三种不同的产出(收入)增长结构。传统农业经由工业化农业向现代农业的发展,亦即马尔萨斯稳态经索洛稳态向现代持续增长稳态的渐进过渡。本文研究表明,两类过渡所涉及的资源结构、技术类型和收入增长方式均不相同。马尔萨斯稳态转向索洛稳态是劳动力转移基础上农业物质资本深化的结果,而人力资本深化或农民素质的普遍提升则是建成现代持续增长农业的主因。与前一种稳态过渡相联系,是索洛物质资本深化技术对马尔萨斯停滞技术的替代;后一种过渡则是索洛技术向“AK”技术的演进。由于动力系统产出“排量”和技术进步类型的差异,前一过渡阶段人均产出(收入)实现了逃离马尔萨斯陷阱的跳跃式增长;后一过渡阶段的完成,则可以在高水平上维持人均产出(收入)的持续增长。离开工业化的外部冲击,难以设想突破传统农业低技术均衡的前一种过渡;而人口生产转型则是工业化农业成长为现代农业的内生动力。

本文研究的主旨,是在准确判断中国农业成长阶段的基础上,对当前中国农业发展政策做出选择性设定。

在工业化和城市化的驱动下,中国农业劳动力投入不仅相对比重显著下降*第一产业就业比重由1978年的70.5%下降到2011年的34.8%。参见中华人民共和国国家统计局编:《中国统计年鉴2012》,北京,中国统计出版社,2012。,而且绝对数量开始减少*第一产业就业人数由1978年的2.83亿人增加到1991年3.91亿人后开始减少,到2011年减少至2.66亿人。参见中华人民共和国国家统计局编:《中国统计年鉴2012》,北京,中国统计出版社,2012。,以农用机械总动力等代表的农业物质资本投入却大幅度增加*农用机械总动力和农村用电量分别由1978年的11 759.9万千瓦、253.1亿千瓦时提高到2011年的97 734.7万千瓦和7 139.6亿千瓦时,分别增长8.3倍和28.2倍。参见中华人民共和国国家统计局编:《中国统计年鉴2012》,北京,中国统计出版社,2012。。与此同时,农林牧渔业总产值由1978年的1 397.0亿元增长到2011年的81 303.9亿元,农村居民家庭人均纯收入从1978年的133元增长到2011年的6 977元。以1978年价格为定基价格计算,二者分别增长6.7倍和9.3倍。[24]计量分析结果显示,1978—2010年,中国农业产出的年均增长率为6.20%,农业机械动力、化肥施用量、农作物播种面积和农业劳动力的年均增长率分别是6.69%、6.02%、0.22%和-0.11%*各变量的计算为年均增长率的算术平均数。,前述各要素的贡献率范围分别为30.76%~34.77%、20.69%~30.69%、0.75%~0.78%、0.08%~0.31%,人力资本的贡献率为5.18%~7.04%。[25]事实表明,以劳动和土地为主驱动力的传统农业形态已成为历史,物质资本贡献率显著的工业化农业是当前中国农业发展的典型形态,但人力资本和技能偏态技术广泛运用的现代农业特征尚未显现。换言之,中国农业发展的成就主要表现为工业化农业对传统农业的超越,农业增长仍处于马尔萨斯稳态向索洛稳态的过渡期,现代持续增长农业的建设尚属未来的任务。

在中国农业发展的现阶段,农业发展的首要任务是继续完成马尔萨斯稳态向索洛稳态的过渡。为此,需要在新型工业化和城镇化战略的带动下,实现农业劳动力的进一步转移;在农业部门资本—劳动比不断提高的同时,更大限度地获取物质资本对农业产出(收入)增长的红利;借助物质资本深化型技术进步,把农民收入增长纳入索洛稳态增长路径。此外,当前的农业发展政策还应当前瞻性地为人力资本引入农业生产进而实现向现代农业转变创设条件。一方面,增加面向农村居民的教育、培训和非农就业机会,助推农村人口生产进一步转型,通过代际优化最终实现城乡劳动力素质的趋同。另一方面,在农业劳动力转移的基础上,适时调整现行农村土地配置方式,扩大农业经营规模,并推进索洛非技能偏态技术转向技能偏态技术,创造人力资本农业投资的高收益率机会。

[1] 阿瑟·刘易斯:《二元经济论》,北京,北京经济学院出版社,1989。

[2] 费景汉、古斯塔夫·拉尼斯:《劳力剩余经济的发展》,北京,华夏出版社,1989;费景汉、古斯塔夫·拉尼斯:《增长与发展:演进的观点》,北京,商务印书馆,2004。

[3] 西奥多·W· 舒尔茨:《改造传统农业》,北京,商务印书馆,2006。

[4] 西奥多·W·舒尔茨:《经济增长与农业》,北京,北京经济学院出版社,1992。

[5] 西奥多·W· 舒尔茨:《论人力资本投资》,北京,北京经济学院出版社,1990。

[6] 速水佑次郎、弗农·拉坦:《农业发展的国际分析》,北京,中国社会科学出版社,2000。

[7] 郭剑雄:《从马尔萨斯陷阱到内生增长:工业化与农业发展关系再认识》,载《中国人民大学学报》,2014(6)。

[8]GaryS.Becker,KevinM.Muphy,andMarkM.Tamura.“HumanCapital,FertilityandEconomicGrowth”.Journal of Political Economy,1990,98(5):12-36;OdedGalor,andDavidN.Weil.“Population,Technology,andGrowth:FromMalthusianStagnationtotheDemographicTransitionandBeyond”.The American Economic Review,2000,90(4):806-828;小罗伯特·E·卢卡斯:《经济发展讲座》,南京,江苏人民出版社,2003。

[9]Atkinson,AnthonyB.,andJosephE.Stiglitz.“ANewViewofTechnologicalChange”.Economic Journal,1969,79(315):573-578.

[10]Basu,Susanto,andDavidN.Weil.“AppropriateTechnologyandGrowth”.Quarterly Journal of Economics,1998,113(4):1025-1054.

[11][18] 加里·斯坦利·贝克尔:《家庭论》,北京,商务印书馆,2005。

[12][13] 陈奕平:《人口变迁与当代美国社会》,北京,世界知识出版社,2006。

[14] 查尔斯·I·琼斯:《经济增长导论》,北京,北京大学出版社,2002。

[15][16]D.盖尔·约翰逊:《经济发展中的农业、农村、农民问题》,北京,商务印书馆,2004。

[17] 郝娟、邱长溶:《2000年以来中国城乡生育水平的比较分析》,载《南方人口》,2011(5)。

[19]JohuKomlos.“TheIndustrialRevolutionastheEscapefromtheMalthusianTrap”.WorkingPaper,UniversityMunich,2003.

[20][21] 小罗伯特·W·卢卡斯:《经济发展讲座》,南京,江苏人民出版社,2003。

[22]OdedGalor,andDavidN.Weil.“Population,Technology,andGrowth:FromMalthusianStagnationtotheDemographicTransitionandBeyond”.The American Economic Review,2000,90(4):806-828.

[23]R.E.Lucas.“OntheMechanicsofEconomicDevelopment”.Journal of Monetary Economics,1988(22):3-42.

[24] 中华人民共和国国家统计局编:《中国统计年鉴2012》,北京,中国统计出版社,2012。

[25] 郭剑雄、李志俊:《劳动力选择性转移下的农业发展》,北京,中国社会科学出版社,2012。

(责任编辑 武京闽)

Industrialization, Demographic Transition and the Differentiation of Long-term Agricultural Growth Path

GUO Jian-xiong

(Northwest Institution of Historical Environment and Economic Society Development,Shanxi Normal University, Xi’an, Shanxi 710062)

Malthus steady state, Solow steady state and modern sustainable growth steady state respectively exist in traditional agriculture, industrial agriculture and modern agriculture. The process traditional agriculture developing into modern agriculture by industrial agriculture is a gradual transition from Malthus steady state to modern sustainable growth steady state by Solow steady state. It is hard to imagine a breakthrough in low technology balance of traditional agricultural without the external shock of industrialization. While the demographic transition is the endogenous dynamic from industrial agriculture to modern agriculture, at present, the basic aim of China’s agricultural development policy is still to complete the transition from Malthus steady state to Solow steady state by labor transfer, and create conditions for introducing human capital into agricultural production.

agricultural growth; demographic transition; industrialization; steady state transition

国家社会科学基金项目“城镇化背景下现代农民的成长机制及政策环境研究”(14BJY031);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“人口生产偏好转变与内生农业发展”(10JJD790034)

郭剑雄:陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究院教授,博士生导师(陕西 西安 710062)