婚姻挤压背景下流动男性HIV/AIDS传播的社会风险——基于风险性行为的比较分析

杨 博,李树茁

(1.陕西师范大学 国际商学院,陕西 西安 710019;2.西安交通大学 人口与发展研究所,陕西 西安 710049)

婚姻挤压背景下流动男性HIV/AIDS传播的社会风险

——基于风险性行为的比较分析

杨 博1,李树茁2

(1.陕西师范大学 国际商学院,陕西 西安 710019;2.西安交通大学 人口与发展研究所,陕西 西安 710049)

通过统计方法明确商业性行为和男男同性性行为的概况及其影响因素;在此基础上对HIV/AIDS传播的社会风险指标进行赋值,通过风险计算方法评价了两类风险性行为HIV/AIDS传播的社会风险。研究发现,流动男性存在HIV/AIDS传播的个人风险,影响因素对两类风险性行为的影响存在显著差异;商业性行为是流动男性HIV/AIDS传播的社会风险,男男同性性行为尚未成为社会风险。

流动男性, 风险性行为,HIV/AIDS传播,社会风险

2014年全国HIV/AIDS(艾滋病)感染者比2013年多出14.8%,其中新增HIV/AIDS感染者达10.4万例[1],HIV/AIDS成为中国公共卫生领域重要的疾病传播风险。在传播过程中,风险性行为如商业性行为和男男同性性行为等是最主要感染途径[1]。因此,作为风险性行为的常见参与者,从农村进入城市务工的男性流动者(本文定义为流动男性)就有可能成为HIV/AIDS传播的重要群体。与此同时,由贫困和流动导致的婚姻挤压正在成为农村弱势男性的现实问题[2]。为了改变自身劣势,被迫失婚男性外出流动趋势增强,因而可能增多风险性行为及其相关的HIV/AIDS传播风险。因此,有必要基于婚姻挤压背景,围绕流动男性的风险性行为探讨HIV/AIDS传播议题。

从个人风险扩散来看,流动男性具备将个人HIV/AIDS风险扩散为社会风险后果的可能。首先是处于弱势阶层的流动男性在风险性行为中具有脆弱性,HIV/AIDS感染存在较高概率[3]。其次是弱势群体的个人风险容易由于个人生存劣势而累计为群体风险后果[4],因而流动男性的HIV/AIDS个人风险也可能发展为群体后果进而以社会后果的形式表现出来。因此有必要针对弱势群体特征下的流动男性,围绕风险性行为探讨HIV/AIDS传播的社会风险。

HIV/AIDS相关的风险性行为中,公开数据和报道都显示商业性行为和男男同性性行为是最主要的风险途径,两类行为中无安全套使用条件下的多性伴侣现象非常常见[1][3]。但是男男同性性行为的个人感染HIV/AIDS率极高,而商业性行为的个人感染HIV/AIDS率相对较低[5]。另一方面,男男同性性行为的参与人群主要是男男同性恋等特殊人群,他们的社会交往局限决定了个人风险很难迅速扩散到家庭社区[6];而商业性行为却是普通流动男性都可能参与的。目前的研究尚未明确哪种类型的风险性行为更能导致HIV/AIDS传播的社会后果而成为社会风险,因而有必要进行对比分析获得判断。在识别出HIV/AIDS传播的社会风险后,公共卫生部门就能科学有效的进行迅速和大面积的行为干预与风险防范。

本研究立足婚姻挤压背景,基于流动男性的风险性行为,判断HIV/AIDS传播的社会风险,将对以下问题进行探讨:(1)流动男性的商业性行为和男男同性性行为发生概况及其影响因素;(2)构建社会风险指标并进行评价,判断哪种风险性行为是流动男性HIV/AIDS传播的社会风险。在此基础上为HIV/AIDS传播的社会风险阻断提供了策略建议。

一、分析框架的提出

(一)流动男性的风险性行为与HIV/AIDS

性行为风险是指性行为具有较高的HIV/AIDS及其他性传播疾病的感染和传播风险。由于商业性行为和男男同性性行为中,不使用安全套前提下的多性伴侣现象较多,这两类行为是HIV/AIDS个人风险的最主要途径[3]。因而也是风险性行为及其HIV/AIDS风险最主要的分析对象。公开数据也显示,绝大多数HIV/AIDS感染者都是通过以上两种途径感染的[3]。但是两类风险性行为的HIV/AIDS感染风险程度存在显著差异,男男同性性行为的HIV/AIDS平均感染率高达10%,而商业性行为则只有0.1%[3]。但是商业性行为是流动男性多数人可能参与的风险性行为,因而也意味着商业性行为可能是流动男性普遍面临的HIV/AIDS风险。而男男同性性行为虽然是同性恋少数群体行为,但由于HIV/AIDS个人传播率高,参与者就可能短期内形成较为集中的HIV/AIDS小群落[7]。

流动男性的风险性行为具有典型影响因素。首先是个人社会经济地位以及流动经历。社会经济地位所体现出的收入差异、社会交往差异以及环境变迁等,均能够显著影响流动男性的商业性行为和男男同性性行为[3][6]。其次是群体层面的态度和主观规范,能够反映出群体内多数人的态度对两类风险性行为的认可程度,从而间接反映出环境对流动男性是否参与风险性行为而产生的影响[8]。第三是社会媒体因素,包括互联网接触以及色情信息的接触等,也是流动男性参与两类风险性行为的重要影响因素[9]。上述影响因素能够影响更多人参与风险性行为,因而也可能成为流动男性HIV/AIDS传播的影响因素。

(二)婚姻挤压背景与HIV/AIDS传播的社会风险

婚姻挤压是目前中国农村劣势男性面临的生存难题,这源于人口流动、贫困以及性别比偏高等导致的劣势男性无法在适婚阶段找到婚姻对象[2]。为了改善自身劣势,婚姻挤压男性将流动进入城市成为流动男性,因而中国流动男性不仅包含了农村流动人口特征,还具有婚姻挤压背景因素。流动男性已经被证明是风险性行为的主要参与者,而婚姻挤压男性加入流动男性群体,进一步强化了流动男性的风险性行为趋势[7]。

社会风险是指社会发展过程中风险事件的后果从相关人群和领域向社会扩散,是风险的社会后果[10]。社会风险的概念最早见于乌尔里希·贝克提出的风险社会理论[11],在中国情境下,风险事件更容易对弱势人群造成伤害进而累积成为社会风险,反映了个体风险的社会放大过程[12]。因此,参与风险性行为的流动男性在面临个人HIV/AIDS风险的同时,还会由于生存劣势,在忽视自身风险的同时将个人风险传递至家庭、社区和社会[12],个人的风险性行为就可能导致HIV/AIDS个人风险的社会扩散,成为HIV/AIDS传播的社会风险。

对于多数流动男性而言,无论是已婚还是未婚,应商业性行为而发生的HIV/AIDS个人风险存在家庭和社区传播后果。而男男同性性行为虽然有更高的HIV/AIDS感染率,但是由于其存在于同性恋少数人群中,他们跟主流人群存在社会网络隔阂[13],因而男男同性性行为导致的HIV/AIDS风险扩散速度和范围相对商业性行为而言可能要低一些。但是尚未有研究分析流动男性的两种风险性行为差异,尚不明确两类风险性行为是否已经成为HIV/AIDS传播的社会风险。

(三)社会风险的评价方法

由于社会问题的复杂性,社会风险很难对风险现象进行量化操作和数据分析,这也导致社会风险研究普遍缺乏精确的定量指标测量[9]。但是风险研究的测量指标体系和方法论可以用于对社会风险进行操作和测量。风险后果的计算是从风险发生概率与风险潜在伤害的分析中,得出最终的风险程度判断,具体过程为:R(风险后果)=P(风险概率)*H(潜在伤害)[14],即风险概率和潜在伤害的乘积。

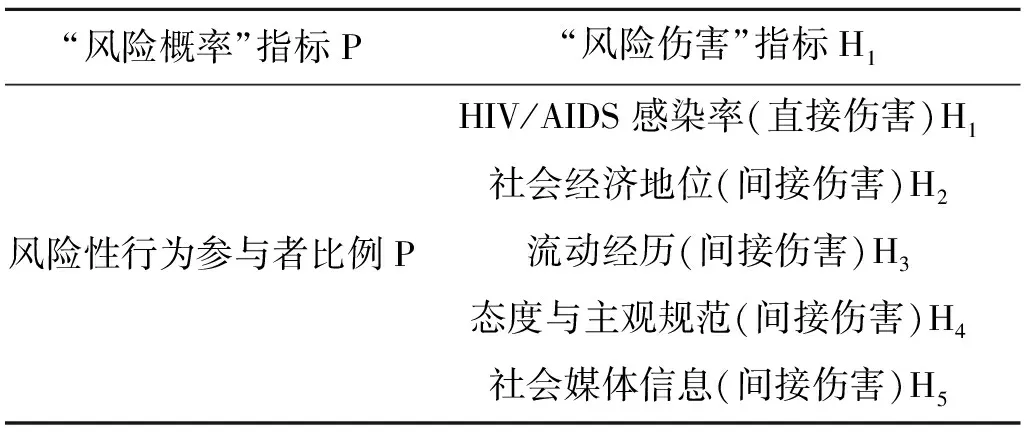

社会风险的分析可以借鉴风险后果的计算方法。其中,风险概率P是风险发生可能性的指标,当某类人群中的风险参与者比例较高,意味着群体面临更高的集体风险,体现出风险概率。潜在伤害H是测量个人风险后果向社会扩散的指标,只有在发生个人风险后果的同时又具有潜在的社会扩散即潜在伤害,个人风险行为才可能累计为社会风险。直接测量社会风险的潜在伤害较为困难,但是可以通过个人风险的扩散路径,得到潜在伤害的间接测量。例如,个体风险者自身的社会经济地位、流动经历可以确定其所处的社会交往范围[13];而态度与主观规范也意味着人群中某类风险行为扩散的可能性[15];一些其他因素如社会媒体信息也起到了个体风险向社会风险的扩散作用[13-14]。上述因素都能够体现出群体范围内某类风险的潜在伤害程度,因此,分析社会风险可以参照风险后果的计算公式,量化风险概率与潜在伤害程度,从而得出社会风险后果。

(四)分析框架

本研究关注流动男性通过何种方式更容易产生个人HIV/AIDS风险向社会的扩散,识别出具有HIV/AIDS社会传播后果的风险性行为,即HIV/AIDS传播的社会风险。因此,根据风险性行为研究以及风险评价方法,本研究提出了在婚姻挤压背景下,围绕流动男性的风险性行为,分析HIV/AIDS传播的社会风险。分析框架如下:

首先,基于调查数据,描述流动男性商业性行为和男男同性性行为概况;引入社会经济地位、流动经历、态度与主观规范以及社会媒体信息四类因素,提出流动男性商业性行为和男男同性性行为的影响因素模型,验证或探索商业性行为和男男同性性行为的影响因素;

其次,构建HIV/AIDS传播的社会风险指标。参考风险计算公式,分别构建风险概率指标P和潜在伤害指标H,其中风险概率指标赋值可以由本次调查数据得出;潜在伤害指标一方面可以由已有研究结论进行赋值;另一方面,风险性行为的影响因素反映了对大多数人风险性行为参与倾向的影响,体现出风险性行为在社会层面的潜在伤害,因而可以作为潜在伤害指标H的赋值参考;

第三,根据风险计算公式计算商业性行为和男男同性性行为有关HIV/AIDS传播的社会风险值,确定哪类行为是流动男性HIV/AIDS传播的社会风险。在此基础上,提出针对性强和快速应对的HIV/AIDS防治策略建议。

二、数据与方法

(一)数据来源与变量设置

1.数据来源。本研究的数据来源为“农村大龄流动男性生殖健康及家庭生活问卷调查”。调查地点位于西安市。西安市已经成为西北地区农村务工人口流入最多的城市[16],所属省份也存在贫困和人口流动下的婚姻挤压现象,28岁之后无法成婚的农村男性将会面临更加严峻的成婚困难[2]。本研究将样本界定为28岁以上具有农村户口的流动男性,有助于对因贫困、流动以及性别失衡导致的婚姻挤压人群进行预估判断。由于调查开展时西安市流动人口信息登记制度尚未完善,无法实现随机抽样,因而选择方便抽样,抽样框设定为流动男性集中的大行劳务市场和大规模的建筑工地。由于性行为问卷的高度敏感,调查方式采用计算机辅助调查即 Computer Assisted Personal Interview(CAPI),将电子问卷输入笔记本电脑中,让答题者自己进行答题操作。本次调查于2010年1月完成,共得到976样本,除去无效样本以及与本研究不相关变量,最终得到有效样本939个。

2.变量设置

主变量

(1)商业性行为,赋值为:0=没有;1=有过;2)男男同性性行为,赋值为:0=没有;1=有过;

人口变量

(1)婚姻地位,赋值为:0=大龄未婚;1=已婚;2=同居;3=离婚或丧偶;(2)样本年龄,以平均年龄39岁分为两组,赋值为:0=39岁及以下;1=39岁以上;

自变量

(1)社会经济地位。教育水平,赋值为:0=小学及以下;1=初中;2=高中及以上;个人月收入,变量赋值为:0=1 000元以下;1=1 000至1 500元;2=1 500元以上;主观经济感知,赋值为从“非常差”到“非常好”五级量表,本研究合并赋值为:0=差;1=一般;2=好;

(2)流动经历,包括初次流动年龄、流动方式以及流动历史。流动方式赋值为:0=与别人一起来;1=自己一个人来;流动历史指本次流动务工之前是否有过外出流动经历,赋值为:0=没有;1=有;

(3)态度与主观规范

对商业性行为和男男同性性行为的态度,赋值为:1=不光彩;2=未婚的话可以接受;3=完全可以接受;4=完全不接受;商业性行为与同性性行为的主观规范,界定为农村大龄流动男性“认识的人当中,有多少人找过小姐/有过同性性行为”,赋值为:0=没有或不知道;1=很少;2=很多;

(4)社会媒体信息

上网频率,赋值为:0=没上过,1=上过;色情网站经历,赋值为:0=没有,1=有过;色情录像的初始年龄,连续变量。

(二)分析方法

1.统计分析。为了掌握流动男性两类风险性行为的概况和影响因素,本研究第一阶段将采用统计分析方法。首先,通过描述统计分析明确两类风险性行为的参与人数比例;其次,对是否参与商业性行为和男男同性性行为分别进行Logit回归分析,引入婚姻、年龄等基础变量,还包括社会经济地位、流动经历、态度与主观规范以及社会媒体信息等四类影响因素变量。其中,风险性行为的参与比例和四类影响因素也将作为社会风险测量的具体指标进行第二阶段的社会风险分析。

2.社会风险指标构建与评价。本研究在第二阶段进行基于统计分析结果的社会风险计算。首先进行HIV/AIDS传播的社会风险指标设计。本研究参照已有的社会风险指标体系[13-14],根据社会风险计算公式“R(风险后果)=P(风险概率)*H(潜在伤害)”[13],结合流动男性风险性行为及其HIV/AIDS感染与传播特征,构建了HIV/AIDS传播的社会风险指标体系。指标体系包含“风险概率”和“潜在伤害”两类指标,“风险概率”指标是人群中参与商业性行为者的比例,直接反映该人群的风险发生概率;“潜在伤害”指标设定为风险性行为导致的HIV/AIDS个人风险后果以及个人风险向社会扩散的可能性。“潜在伤害”指标又分为“直接伤害”指标和“间接伤害”指标,前者体现为个人经由风险性行为感染HIV的概率[17];后者可以界定为风险性行为的影响因素,这些因素通过人群范围和社会交往对风险性行为参与产生影响,进而影响到个人HIV/AIDS感染风险及其向社会扩散的速度和程度[11],体现为HIV/AIDS传播的社会风险指标。

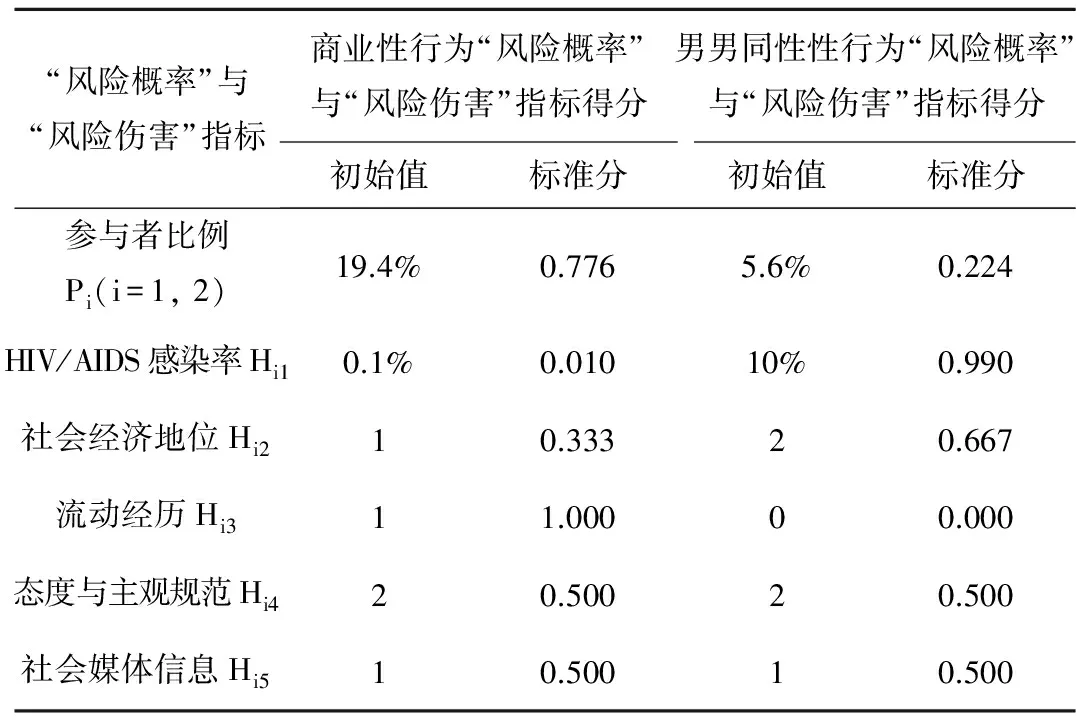

表1 HIV/AIDS传播的社会风险指标构建

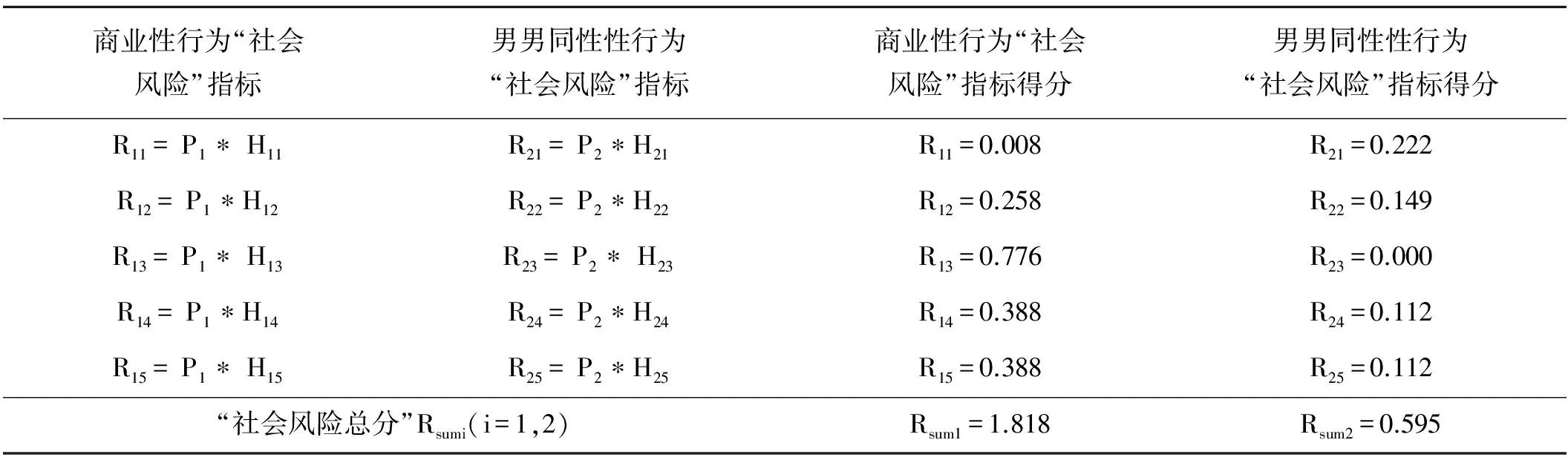

3.指标得分及标准化处理。表1中共有1个“风险概率”指标和5个“风险伤害”指标,按照风险计算公式“R(风险后果)=P(风险概率)×H(潜在伤害)”进行乘积计算,商业性行为将得到5个有关HIV/AIDS传播的“社会风险”指标得分,构成商业性行为的社会风险集Ri1={R11,R21,R31,R41,R51},对其进行加总,将得到商业性行为“社会风险总分”Rsum1;同理得到男男同性性行为的“社会风险”指标得分、社会风险集Ri2={R12,R22,R32,R42,R52}和“社会风险总分”Rsum2,比较Rsum1和Rsum2即可判断两种风险性行为的社会风险程度。具体计算中,风险概率指标P,赋值依据为本研究调查中两类风险性行为的实际发生比例;直接伤害指标Hi1(i=1,2),赋值值依据为公开数据中两类风险性行为的HIV/AIDS感染率;间接伤害指标Hi2-Hi5(i=1,2),赋值过程参考风险评估研究的取值策略[18],同时咨询了专家意见,根据四类影响因素中的具体因素是否显著进行打分,显著则得1分,该类型影响因素得分为内部具体因素得分之和。由于“风险概率”指标和“风险伤害”指标单位不统一,因此需要按照风险指标计算法则进行标准化处理[19],从而使所有指标得分能够进行无量纲比较。

三、分析结果

(一)HIV传播的社会风险指标概况

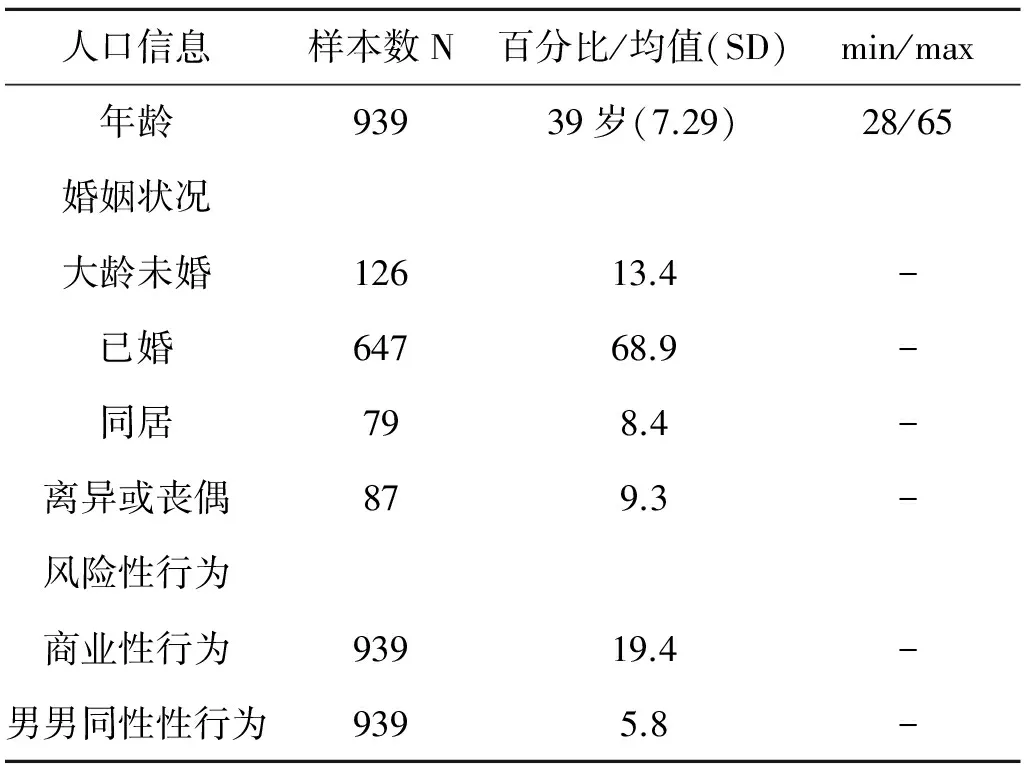

1.数量指标。调查样本个人信息及风险性行为的基本情况如表2所示。

表2 基本信息

由表2的基本信息可以看到,本次调查样本平均年龄为39岁,属于青壮年阶段的流动男性,该类人群中经常存在风险性行为参与[3,7]。两类风险性行为的参与比例显著不同,商业性行为较为多见,达到19.4%,而男男同性性行为参与比例仅为5.8%,尚未达到总人口中同性恋比例10%的理论假说[6]。具体如表2所示。

2.直接与间接伤害指标。本次调查并没有进行高度隐私的HIV/AIDS个人感染调查,但是公共卫生部门公开数据表明,男男同性性行为是目前HIV/AIDS传播途径中最高的途径, HIV/AIDS平均感染率高达10%,而商业性行为则相对低得多,只有0.1%[4]。因而本研究也将在直接伤害指标中以此为参考进行直接伤害指标得分赋值。

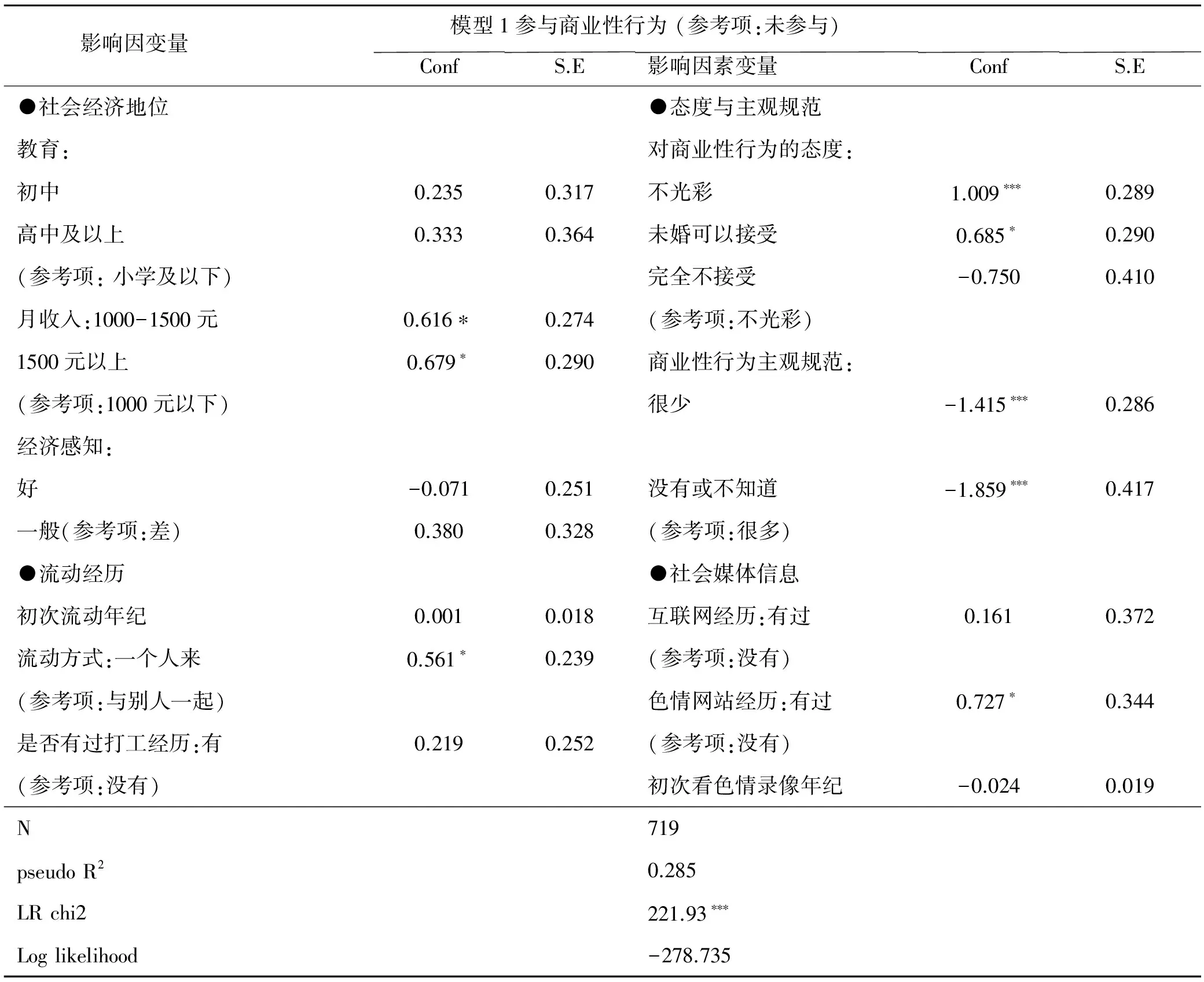

根据指标赋值要求,间接伤害指标将影响因素作为得分依据。为了挖掘风险性行为发生概率指标中的影响因素指标,本研究分别就两种风险性行为进行了logit回归分析,结果如表3和表4所示。表3显示,四类影响因素中均有具体因素对流动男性的商业性行为产生显著影响,包括月收入、流动方式、对商业性行为的态度与主观规范、色情网站经历等。其中,收入较高、一个人流动、态度上认可商业性行为、处于较强烈的商业性行为参与氛围以及有过色情网站浏览经历的流动男性更容易发生商业性行为。根据本研究的社会风险指标赋值依据,商业性行为的社会风险在四类影响因素得分情况为1分、1分、2分和1分。

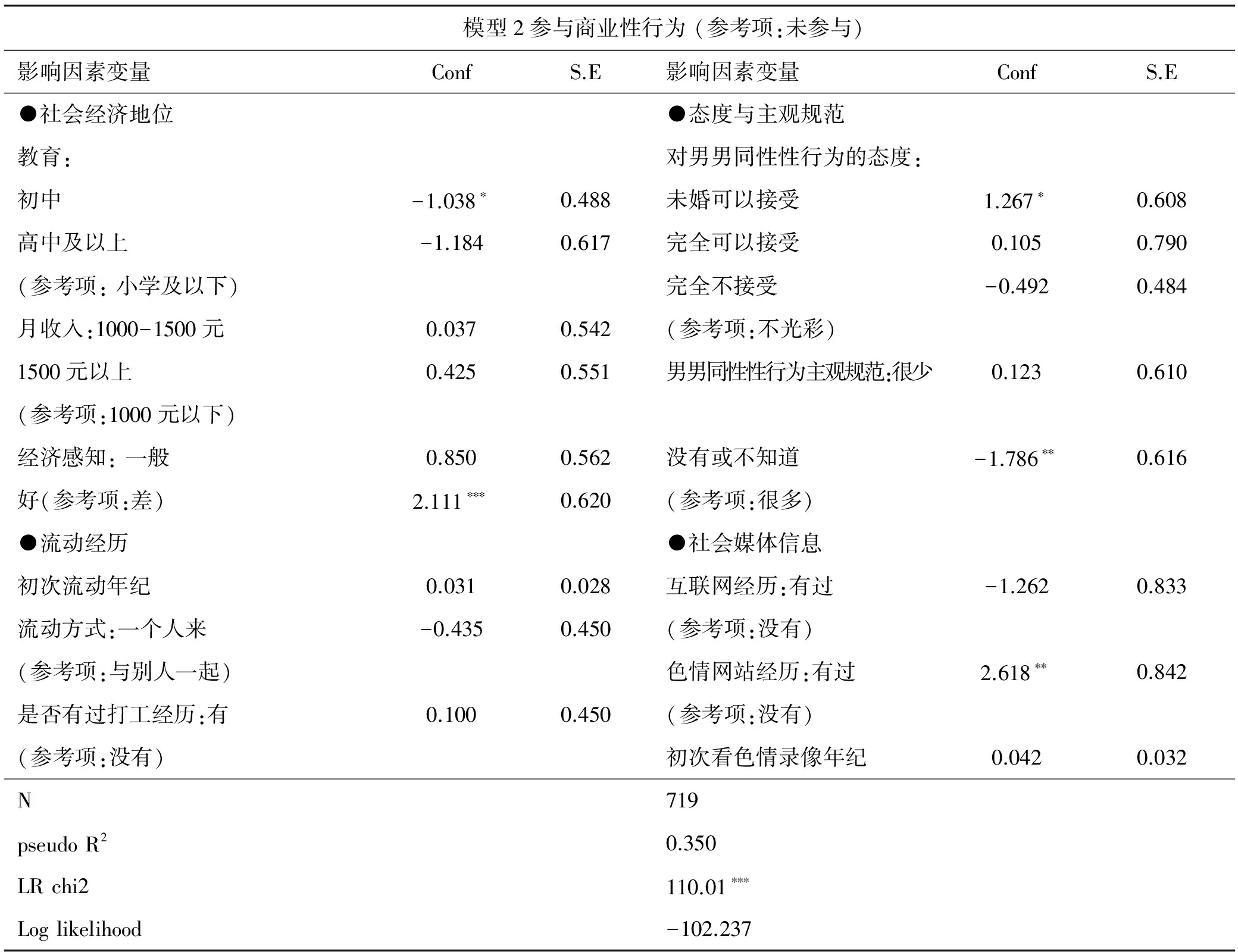

与商业性行为不同,表4中除了流动经历之外,其他三类影响因素中均有具体因素对流动男性的男男同性性行为产生显著影响。其中,教育程度略高、经济自我感知好、能够认可男男同性性行为以及有过浏览过色情网站的流动男性更倾向参与风险当中,而生活在男男同性性行为氛围较低弱的流动男性明显降低了风险参与倾向。根据本研究的社会风险指标得分依据,男男同性性行为的社会风险在四类影响因素得分情况为2分、0分、2分和1分。

(二)风险性行为的伤害后果

表5是根据公开数据和本研究回归模型得到的HIV/AIDS传播的社会风险指标得分。

表3 商业性行为影响因素的logit回归分析*注:模型1与模型2中,婚姻条件与年龄均不具备显著影响,鉴于篇幅原因略去,有兴趣读者可联系作者咨询。

注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001

表4 男男同性性行为的Logit回归分析

注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001

表5 HIV/AIDS传播的社会风险指标得分

注:i=1表示商业性行为指标; i=2表示男男同性性行为指标

表5中,商业性行为的个人HIV传播率仅有0.1%,而男男同性性行为的个人HIV传播率高达10%;本研究中的商业性行为发生率也大大高于男男同性性行为(19.4% > 5.6%);在影响因素得分中,商业性行为的“社会经济地位”因素得分低于男男同性行为,“流动经历”因素得分反而较高,其余两个因素得分与男男同性性行为相同。

表6是经过社会风险计算得到的两类风险性行为社会风险比较结果。商业性行为虽然个人风险低,但是参与人数多,通过影响因素效用的综合计算,最终发现商业性行为的社会风险得分高于男男同性性行为。因此,在当前社会情境下,虽然商业性行为具有较低的HIV/AIDS个人风险,但是由于其是多数流动男性更容易发生的风险性行为,因而商业性行为成为HIV/AIDS传播向社会扩散的社会风险;男男同性性行为虽然具有更高的HIV/AIDS个人风险,但是参与者不是主流人群并且与主流人群的日常生活、社区交往相对较少[12],因而还未形成个人HIV/AIDS风险的社会扩散趋势,不是HIV/AIDS传播的社会风险。

表6 HIV传播的社会风险比较结果

注:i=1表示商业性行为指标; i=2表示男男同性性行为指标

四、结论与启示

商业性行为和男男同性性行为是HIV/AIDS传播的重要途径。婚姻挤压背景下,无法成婚的农村弱势男性成为流动男性,增大了流动男性参与风险性行为进而发生HIV传播风险的概率;流动男性也可能将自身HIV风险传播扩散至社区和社会,发展为HIV/AIDS传播的社会后果。本研究基于婚姻挤压背景分析的商业性行为和男男同性性行为,构建社会风险指标体系并进行计算,确定了流动男性HIV/AIDS传播的社会风险。

首先,婚姻挤压背景下流动男性存在HIV/AIDS个人风险。流动男性存在风险性行为趋势,其中商业性行为比例多于男男同性性行为比例,流动男性面临HIV/AIDS个人风险。无论已婚还是未婚,流动男性经由风险性行为而存在的HIV个人风险是世界各国普遍存在的健康问题。但是在中国,流动男性是典型的弱势人群,个人HIV/AIDS预防和保护措施都很差,加大了其在HIV/AIDS风险中的脆弱性;而婚姻挤压趋势形成了一批被迫失婚的弱势男性,有可能进一步强化流动男性风险性行为的参与趋势,增加了HIV风险程度和范围。

其次,流动男性风险性行为的影响因素在两类风险性行为中存在差异,也导致两类风险性行为在HIV/AIDS传播中具有不同的社会扩散后果。商业性行为的参与者比例较高,四类影响因素均具有显著影响,因而成为流动男性中较为常见的风险性行为;男男同性性行为参与者比例很低,因而不是多数人的行为,加上参与者往往属于同性恋少数人群,对于社区和家庭的HIV/AIDS风险传递具有局限性。值得注意的是,男男同性性行为的影响因素并不包含流动经历,因而该风险可能与人口流动背景无直接关联。

第三,商业性行为是流动男性HIV/AIDS传播的社会风险,男男同性性行为尚未形成社会风险。商业性行为被确认具有较高的HIV/AIDS扩散风险,因而成为流动男性HIV/AIDS传播的社会风险,也意味着大多数流动男性所面临的HIV/AIDS风险来自于商业性行为。相反,男男同性性行为虽然具有很高的个人HIV/AIDS感染风险,但是参与者与社会直接关联程度相比商业性行为而言要弱,因而尚未形成社会后果的扩散趋势。

本研究识别出HIV/AIDS传播的社会风险,有助于对国家与地方疾控中心提供准确而迅速的HIV/AIDS风险预防与行为干预策略。首先,明确商业性行为是流动男性HIV/AIDS传播的社会风险,能够迅速运用干预和预防手段大范围开展HIV/AIDS防治工作,重点针对商业性行为进行公安、卫生以及健康等领域的监督、治理以及预防;针对HIV/AIDS感染群体,卫生部门可以重点监测商业性行为场所进行预防与排查,最大程度降低感染者对普通人群的传播几率;在社区和家庭层面可以通过文化干预与公共服务降低商业性行为倾向,培养健康的家庭文化与生活方式。

其次,明确男男同性性行为不是流动男性HIV/AIDS传播的社会风险,公共卫生部门可以在关注高风险人群并重点治理HIV/AIDS小范围内的集中爆发趋势,寻找风险预防的重点路径,优化公共卫生资源供给结构。男男同性性行为集中在同性恋少数群体中,对该人群要提供直接和迅速的疾病防控措施,减少该人群向同类人群的HIV/AIDS传播扩散。对于该小范围人群的健康服务和行为干预与一般人群不同,更多要体现出对其健康需求和身心发展的保障,避免使用主流人群观点对其进行强制性的健康和行为干预。

[1] 中国社会三十年来艾滋病传播的现状[EB/OL].[2014-12-02].http://news.163.com/14/1202/10/ACF05KAC00014AED.html[2] 靳小怡,谢娅婷,郭秋菊. “光棍”聚集与社区公共安全——全国百村调查的研究发现[J].西安交通大学学报(社会科学版),2012(6):36-44.

[3] B WANG, XM LI, STANTON B. Vaginal Douching, Condom Use, and Sexually Transmitted Infections Among Chinese Female Sex Workers[J]. Sexually Transmitted Diseases, 2005(11):696-702.

[4] 杨安华,童星,王冠群.跨边界传播:现代危机的本质特征[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2012 (6):5-15.[5] 孙燕鸣,李桂英,贺淑芳. 北京市男男性行为者入群原因及其相关特点分析[J].中国公共卫生,2015(12):1530-1535.

[6] 杨博,魏伟,李树茁.中国性别失衡与Sexuality:一个新的研究视角与框架[J].西安交通大学学报(社会科学版),2012(3):60-66.

[7] YANG XY, A ISABELLE, LI SZ ET AL. Same-sex Sexual Behaviors among Male Migrants in a Context of Male "Marriage-squeeze":Results from an Exploratory Survey in Urban Xi′an[J]. American Journal of Men′s Health. 2012,6(6):485-496.

[8] HOFFMAN L, NQUYEN HT, KERSHAW TS ET AL. Dangerous Subtlety:Relationship-Related Determinants of Consistency of Condom Use Among Female Sex Workers and Their Regular, Non-Commercial Partners in Hai Phong, Viet Nam [J]. AIDS and Behavior, 2010 (7):1372-1380

[9] NJUE C, VOETEN HA, REMES P. Porn video shows, local brew, and transactional sex:HIV risk among youth in Kisumu, Kenya[J]. BMC Public Health, 2011(11):635-641

[10] 童星.公共政策的社会稳定风险评估[J].学习与实践,2010(9):114-119

[11] 田启波.论当代中国社会风险的构成与应对[J].理论探讨,2007(4):70-72

[12] 刘慧君,李树茁.性别失衡背景下的社会风险放大及其治理——基于群体性事件的案例分析[J].中国软科学,2010 (5):152-160

[13] 魏伟,蔡思庆.探索新的关系和生活模式关于成都男同性恋伴侣关系和生活实践的研究[J].社会,2012 (6):57-85

[14] KRIMSKY S. the Role of Theory in Risk Studies", in Sheldon Krimsky and Dominic Goldings eds.Social Theories of Risk[M]. New York:Greenwood Press, 1992:P36,P38

[15] LUPTON D. Risk and Sociocultural Theory:New Directions and Perspectives[M]. Cambridge:Cambridge University Press, 1999:121.

[16] 西安已成为西北外来人口最多城市[EB/OL].[2015-02-11].http://sn.ifeng.com/zixun/detail_2015_02/11/3554083_0.shtml

[17] 陈远章.社会风险预警指标体系及其实证研究[J].系统工程,2008 (9):122-126.

[18] 廖淑霞. 基于模糊层次分析法的企业财务风险识别[J].企业经济,2013(10):76-79.

[19] 胡国清,饶克勤,孙振球.我国突发公共卫生事件风险识别、评价和缓解能力现状[J].中国医学科学院学报,2007(4):548-550.

(责任编辑:司国安)

Social Risk of HIV/AIDS Transmission among Migrant Males in Marriage Squeeze Society:Analysis on Risky Sexual Behaviors

YANG Bo1, LI Shuzhuo2

(1.International Business School, Shaanxi Normal University, Xi′an 710119, China;2.Institute for Population and Development Studies, Xi′an Jiaotong University, Xi′an 710049, China)

This paper clears commercial behavior and the MSM same-sex sexual behavior by statistical method in terms of their general situations and influencing factors and then evaluates the index of HIV/AIDS transmission social risk before the final scores of HIV/AIDS transmission social risk are calculated between commercial sex and homosexual behavior. The results show that there are personal HIV/AIDS transmission risks among migrant males and the causal factors between the two risky sexual behaviors are significantly different. Commercial sex is HIV/AIDS transmission social risk, whereas MSM same-sex sexual behavior is not one.

migrant males; risky sexual behaviors; HIV/AIDS transmission; social risk

10.15896/j.xjtuskxb.201602015

2015-04-13

法国国立人口研究中心项目(2010-CV-0044);国家社会科学基金项目(13CRK017)

杨博(1984- ),男,陕西师范大学国际商学院讲师;李树茁(1963- ),男,西安交通大学人口与发展研究所所长,教授,博士生导师。

C923

A

1008-245X(2016)02-0100-08