日本国立大学招生录取机制研究

——以大阪大学为例

任鑫,潘黎

(辽宁师范大学,辽宁 大连 116021)

日本国立大学招生录取机制研究

——以大阪大学为例

任鑫,潘黎

(辽宁师范大学,辽宁 大连 116021)

本文以日本帝国大学之一的大阪大学为例,以其招生录取机制为研究对象,从录取程序、录取标准和录取方式3个维度进行分析,并归纳了大阪大学招生录取机制的5个特点,即大学充分行使自主权、录取程序弹性化、考试科目内容设置广泛而细致、各学部和专业录取标准多样、录取方式多元化。从比较的视角,结合我国的国情和教情得出的启示是:给大学适当下放自主权利、调整招生录取程序和计划分配方式、改革考试科目和内容的设置、大学各学院各专业自主确定录取标准、探索和完善多元化的录取方式等。

大阪大学 招生录取机制 特点 启示

高校招生录取制度事关个人未来发展的切身利益,对于大学的声誉及竞争力的提升都有不容忽视的作用。日本高校的招生录取考试可分为4种制度:引进美国的学习能力测验(SAT)形式、全国统一高考形式、共同第一次考试和第二次考试形式、大学入学中心考试和大学自主招生考试结合的形式,日本的国立大学现在普遍实行最后一种招生录取制度。大阪大学在招生工作方面很具有代表性,下文试分析之。

一、大阪大学的招生录取机制

大阪大学是战前日本成立的第六所帝国大学,与其他由政府创办的帝国大学不同,它是由民间力量向政府申请创办而成。作为7所著名的帝国大学之一,因为直属于文部省领导,所以每年都得到政府大量的财政支持。由于它位于大阪这个工商业都市,所以造就了不尚空谈而“务实”的校风,该校毕业生为日本的经济做出不小的贡献,为此深受社会的欢迎[1]。本校形成了比较完善的招生录取机制,为选拔和培养人才奠定了基础。

(一)录取程序

大阪大学共有11个学部,每个学部必须采用统一的大学入学中心考试作为第一次考试,由文部省下属的“大学入学中心”组织进行,时间安排在每年的1月18日和19日两天。本次考试主要考查入学申请者在高中阶段学习的基础知识和基本技能掌握的程度,学校方面要与“大学入学中心”共同协力完成,并且设置了联络委员会对两方进行协调。

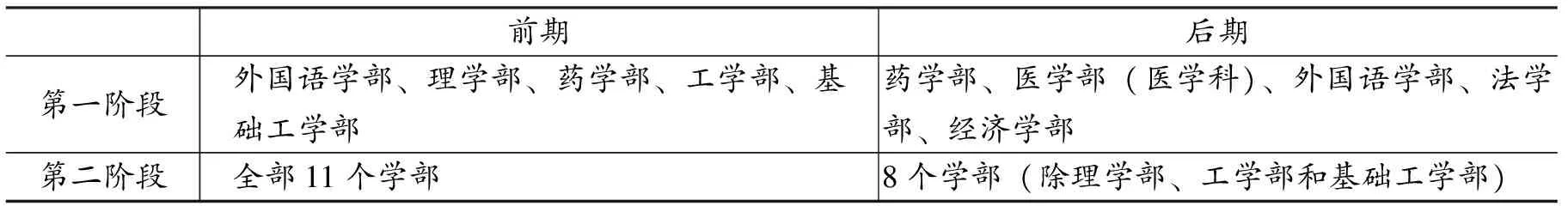

入学中心考试之后进行大学组织的个别学力测试,入学志愿者首先提交申请书,经过大学审核资格符合条件者可准备考试,申请书受理时间安排在中心考试一周之后,受理期限为10天。个别学力测试采用“分离分割”的形式,分为前期和后期两个日程事项,每个日程又分为第一、二两个阶段进行。但是并非所有学部都进行两个日程的录取程序,例如理学部、工学部和基础工学部3个学部不进行后期日程,而且不是所有学部都进行第一阶段的选拔。即使在前、后期日程中进行第一阶段的考试各部也有不同(如表1所示)。前、后期日程的第一阶段结果公布时间在申请书受理完成一周之后,合格者还有十多天的时间准备参加第二阶段的考试,前期日程的合格者结果在10天后公布,未合格者可参加后期日程,这是大阪大学总体的录取程序。学校规定参加本校的前、后期日程的同时不能参加其他国立、公立大学(学部)进行的考试,独自举行入学选拔考试的公立大学(学部)除外。

表1 大学个别学力测试的前、后期日程的录取程序

资料来源:(日)大阪大学平成26年度の大学入試案内要項.http://www.osaka-u.ac.jp/ja

(二)录取标准

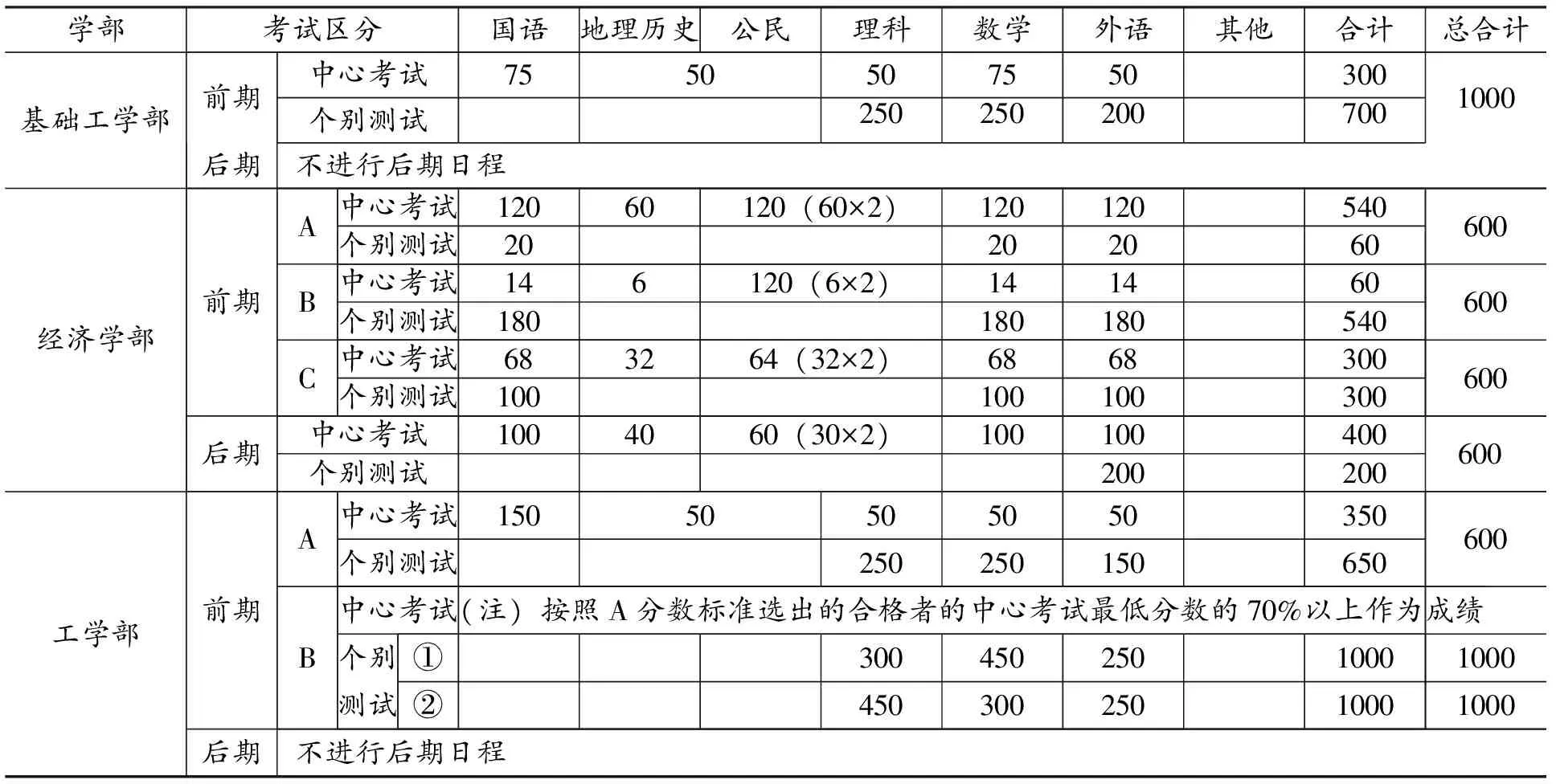

大学入学中心考试是由文部省规定的考试,各学部在此基础上根据各自的招生要求对考查的科目和内容作出相应的调整,因此各学部的大学入学中心考试的各教科成绩分数值是不同的。个别学力测试的前、后期日程中科目要求的分数也是不同的。例如,在前期日程中基础工学部只有一种分数标准:中心考试总分是300分、个别学力测试中只考理科、数学和外语三个科目,总分700分,不进行后期日程的录取。经济学部在前期日程中设定A、B、C三种分数标准:A标准的中心考试总分是540分、个别学力测试总分是60分;B标准的中心考试总分是60分、个别学力测试总分540分与A标准的正好相反;C标准的两个考试的总分都是300分。在A、B分数标准中排名都在65名以内的考生确定为第一批合格者,其他的未合格者按照C分数标准再进行排名,名次靠前的考生确定为第二批合格者。后期与前期不同,只有一种分数标准:中心考试总分是400分;个别学力测试只进行外语一个科目的考试,总分是200分。工学部在前期日程中有A、B两种分数标准:A标准的中心考试总分是350分,个别学力测试中只考理科、数学和外语三个科目总分是650分;B标准的中心考试是按照A标准中合格者中最低总分的70%以上作为分数标准,个别学力测试中又分为两种标准,总分都是1000分。前期的录取结果首先按照A分数标准进行成绩排名,选出70%的合格者,再根据B分数标准进行成绩排名,选出剩下30%的合格者,不进行后期日程的录取。以下是这三个学部的比较分析表(如表2所示)[2]。

表2 基础工学部、经济学部和工学部的前、后期日程录取标准的比较

资料来源:(日)大阪大学平成26年度の大学入試案内要項.http://www.osaka-u.ac.jp/ja

(三)录取方式

录取方式可分为一般入试和特别入试。一般入试就是参加大学入学中心考试,主要考查高中阶段学习的基础知识的掌握情况,以笔试的形式为主,可以说是一次资格的选拔考试;个别学力测试是由大学的各学部组织的“特色考试”,是按照申请者的兴趣、能力和专长进行系统的分流,让每个入学者都能接受到最适合的高等教育。分为前期和后期两个日程:前期日程形式是笔试和听力测试,后期日程中增加了面试和小论文的考查方式。特别入试主要有3种:

第一种是针对不同身份和学历考生而录取要求不同。例如,只有医学部保健学科看护学专业招收专门高校毕业生,除了参加一般入试之外还要重点考查调查书的内容进行综合评定录取;外国语学部、理学部、医学部(保健学科)、工学部和基础工学部等5个学部特别招收从国外归国子女,可以不参加统一的大学入学中心考试,直接接受各学部的个别学力测试,并且结合申请书内容进行综合评定与录取。

第二种是AO入试录取方式,过去一直是在私立大学中被实行,是由专门的职员负责在大学招生办公室进行的独立性质的考试。大阪大学实行的AO入试制度分为研究奖励AO入试和国际科学奥林匹克AO入试两种形式,只有理学部实行AO入试制度的两种形式、工学部与基础工学部只实行第一种形式,其他学部都没有实行这种特别入试的录取方式。这一方式不偏重知识的测试,而是重视学生在某一学科领域中的特殊专长、探究和思维能力[3]。

第三种是推荐入试录取方式。根据入试方针的要求,对未来科学技术领域中具有研究热情和意愿并且能力适合的学生而进行的特别录取。要求持有高中校长的推荐信,可免除个别学力测试,结合大学入学中心考试成绩、调查书内容及面试的情况进行综合评定。推荐信的内容要写明学生对于本学科的学问和研究领域有强烈的兴趣且品学兼优。调查书内容包括高中阶段的学业成绩、参加活动的表现等方面。面试以口头试问的形式,对受试者关于所申请学科的学习能力、适应性、热情及关心程度等多方面综合素质进行考查[4]。

二、大阪大学招生录取机制的特点

大阪大学在招生录取机制中所表现出来的特点,在很大程度上能够反映日本国立大学招生录取的总体特点。

(一)大学有招生录取自主权

日本文部省特别针对高校招生录取制度而颁布的《高等学校学习指导要领》中指出各大学在对大学入学中心考试适当利用的基础上,可进行本校的自主招生录取,各学部也可以在大学允许的情况下自由进行考试[5]。从教育法规中可以看出大学进行自主招生录取是被允许和支持的。在统一的大学入学中心考试中,各大学也有参与权,与“大学入学中心”共同合作完成。大学方面要派遣作为出题人的大学教员,还要承担部分考试项目的执行工作,对于中心考试的科目和内容各学部也可自行改变。个别学力测试是完全由大学自主进行的,在录取程序的制定、标准的规定和方式的实行3个方面都有各校的要求。因为未来培养人才的机构是大学而不是文部省,只有亲自进行招生录取才能翔实的了解学生的情况,并有针对性地进行教育,避免导致“错招盲录”的情况。

(二)录取程序弹性化,考试机会复数化

大阪大学的录取首先要参加文部省规定的统一的大学入学中心考试,这是具有资格认定性质的考试。主要考查学生是否具有进入大学接受高等教育的学习能力。资格认定合格的考生可以向报考大学的学部提出入部申请,申请受批准者可以准备参加学部的个别学力测试,即使在中心考试中表现不足也可以在这次考试中进行弥补。个别学力测试又分为前、后期两个日程,前期的不合格者可以参加本校或其他学校的后期日程,对于学生参加考试的次数没有限制。这种实行两次考试相结合、一次考试又进行“分离分割”形式的录取程序,在一定程度上增加了考试的次数,实现了考试机会复数化的同时也提高了入学率,让具有强烈学习愿望的学生不会因为一次考试的失利而错失了接受高等教育的机会。避免了只凭借分数而“一考定终身”的弊端,有效地发挥了招生录取制度应有的功能导向作用,表现出弹性化的特点。

(三)考试教科和内容设置广泛而细致

大学入学中心考试的6个教科包括:国语、地理历史、公民、理科、数学和外语,每一教科下又分为不同的科目,例如地理历史教科又分为3个科目:世界史、日本史和地理;公民教科又分为3个科目:伦理、政治和经济;理科教科又分为4个科目:物理Ⅰ、化学Ⅰ、生物Ⅰ、地学Ⅰ,可以任选1科;数学教科又分为:数学Ⅰ·数学A属于基础部分,考查难度适中,数学Ⅱ·数学B属于挑战部分,难度加大,可以在两部分的科目中任选;外国语教科又分为:英语、汉语、法语、韩语、德语,可以任选一种作答,选择范围广。个别学力测试的考试科目又与中心考试不同,并且考查侧重点也不同,以笔试的分数为主并,结合志愿申请书和面试、团队讨论、参加社团、资格考试的成绩等多方面。形式除了有选择式以外还有论述式和简答式的题型,以给与考生更多的选择机会和发挥空间[6]。

(四)教科选考和录取标准多样化

大学的各学部之间在大学入学中心考试和个别学力测试两次考试中要求的选考教科不是统一的,教科下又详细的划分为不同的科目,每个学部都有各自的教科规定和录取的分数标准。例如,基础工学部的中心考试要求的选考教科是6科,总分数标准是300分,个别学力测试要求的选考教科是3科,总分数标准是700分。药学部与工学部在两次考试中要求的选考教科相同,但是因为每一门教科的分数标准不同而有不同总分,中心考试总分是400分、个别学力测试总分是650分。以两个学部为例的比较中,可以发现日本大学对于考试教科的选择和录取标准没有制定硬性的规定,因为各学部都有自主权利并且招收学生的条件要求各异,所以不能使用统一的标准来进行录取[7]。考生只需要根据所报考学部要求的教科进行考试的准备,其他与所考知识联系少的教科可以不用分散精力,减轻了学习的负担。

(五)录取方式呈现多元化

经文部省的调查,本国近些年来的高等教育入学率逐年升高,整体的教育趋势都在向知识型社会发展,为了实现全民接受高等教育的目标,大学不应该只是局限于面向在校学生,对于社会各界的人才都应给与机会。因此,实行多元化的录取方式是吸引各类型人才的可行措施,能够通过多种方式增加受教育的人才类型,文部省为此也制订了相关的教育政策[8]。在大学方面的一般入试是针对大多数学生的,特别入试多是针对有特殊能力的各类人才。AO入试制度就是对招生对象没有限制,只要是在研究领域有所成就,参加了奥林匹克竞赛者都有资格被录取。还有针对在高中时期就一直成绩优秀学生的推荐入试制度,针对不同学历条件报考者的考试审核及对国外归国子女、留学生免部分考试的录取方式。多元化的录取方式拓宽了录取的渠道,在大学招收各类型人才方面发挥了重要的作用。

三、对我国的启示

我国与日本同属于亚洲国家,在高等教育的发展和规模上在亚洲可以称得上是大国,但不能称得上是强国。高校人才的选拔和培养是发展高等教育的首要任务,为此,国务院印发了《关于深化考试招生制度改革的实施意见》(以下简称《实施意见》),提出了关于考试招生制度改革的最新政策,标志着新一轮考试招生制度改革全面启动。

总结日本大学的一些成功经验,可以获得如下一些启示:

(一)教育相关主管部门应适当下放权力并完善监督管理机制

从2003年以来我国已经有22所高校实行自主招生并且每年都有所增加,这表明高校逐渐获得了招生自主权,但是还不够充分。进行自主招生的高校同样要先参加统一的高考后根据一些优惠政策再进行高校各自的录取,在考试内容和录取程序上还是受到限制没有完全的自由。教育相关主管部门应该多听取来自高校方面的意见,及时沟通联系并且完善监督管理机制,不能“只管不放或只放不管”,做到权力的收放自如,监管合理有效。高校方面也要积极参与并争取自主权利,可以通过聘请社会监督员实施第三方监督的方式,做到权力使用的透明化和公开化,这样才能保证权力使用的长久性。构建以公正公开为前提,提高教育质量为重点,适当放权给各级各类学校的监督管理机制,可以让每个利益相关机构都参与其中,明确责任,真正发挥高考选拔人才的作用。

(二)调整招生录取程序,提高考生志愿满意度和高校报到率

我国的高考每年只进行一次,错过了考试或是发挥失利的考生就只能等待参加下一年的考试。很多学生因此失去了信心,放弃了进入大学接受高等教育的梦想,在一定程度上造成了人才的流失。调整招生录取程序,增加考试的次数或是提供补考的机会,打破“一考定终身”录取程序的弊端。应改革“一考一报一定”的录取程序,各大学、专业在经过教育管理部门批准的情况下可以再进行一次入学考试,学生可以填报同一学校的两个不同专业,允许参加两个专业的复试,最后选报最适合自己的专业,降低考生填报失误率和专业报到流失率。为此,国家在2014年的《实施意见》中明确提出了要创造条件逐步取消高校招生录取批次,2015年起有条件的省份已开展录取批次改革试点,开始推行高考成绩公布后再填报志愿的录取程序,增加高校和学生双向选择的机会,提高了考生志愿满意度和高校报到率[9]。

(三)改革考试科目和内容,更加注重对考生能力和素质的考查

我国大部分省市实行“3+X”的考试科目,“3”是指语文、数学、外语,“X”是指文科综合(政治、历史、地理)和理科综合(物理、化学、生物)中选择1个科目。建议每个科目下再进行具体的划分,例如数学科目可以按照知识由易到难的程度分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等几套试卷,历史可以分为世界史、外国史和中国史3套试卷,考生可根据报考专业的具体要求自由选择试卷,即减少了同一考试科目的竞争压力也可以避免作弊行为。允许考生根据选报的专业方向而选择考试的科目。例如一个考生如果报考的是物理专业,可以只考数学和物理两科,其他与所报本专业联系少的内容可以通过平时的成绩进行综合评定,减轻考生的备考负担。考试内容的改革中更加重视对于学生综合素质的考查,以突出能力考核,扭转考什么学什么的应试教育倾向。

(四)鼓励各院校和专业制定各自的录取标准

科学选才是满足社会多元需求的关键。“唯分数论”制约了学生的全面发展。在录取标准上若以“总分致胜”,常常会出现“一分惜败”的遗憾结果。每个学生的个性特征和潜能不同,多样化的办学格局形成各类型的院校,与此相应的各大学也需要制定不同的录取标准。例如职业类型的院校可以将学生的职业素养和动手能力等作为录取标准,自主招生的院校可以特别针对具有学科特长和创新潜质的偏才、怪才制定不同的标准。各院校及各专业也可以根据发展要求改变以往只以高考总分为录取标准的情况,制定符合自身专业未来培养需求的考试科目标准,并通过增加一些面试、小作文等方式来进行考核。同时也可依据学生在高中三年中学业水平考试的成绩、综合素质表现等,比如参加志愿活动、社区服务活动等能体现学生德智体美全面发

展的要素作为录取标准。

(五)以全国统一高考成绩为基础,探索和完善多元化的录取方式

教育部批准部分高校进行自主命题招生,有条件的省市也可试行本科、高职分开招生录取的办法。骨干以及有特色的高职院校在统一高考前可在本省内组织单独考试,实行保送生、艺术特长生、高水平运动员等特殊类型考生差异化的录取方式。保送生经所在高中推荐,招生学校审核通过后可免于参加高考,建立类似于日本大学的推荐制度。艺术特长生的录取重点要求具有音乐、舞蹈、戏剧、书画等方面的艺术特长,试点学校控制招收人数。运动员加分须向省级教育行政部门提供相关的资料和参赛录像,经过审核和测试确定资格[10]。教育部门和各大学在给予特别人才开设“绿色通道”的同时,尽量做到专人专试。

[1]赵丽娟.世界名校风采系列:日本名校风采[M].上海:上海外语教育出版社,2006:91-102.

[2][3][4][日]大阪大学平成26年度の大学入試案内要項[EB/OL].http://www.osaka- u.ac.jp/ja.

[5][日]日本文部省平成26年度の大学入試实施要項[EB/OL].http://www.mext.go.j p/a_menu/koutou/senbatsu/1346785.htm.

[6][日]大学入試、知識の活用重視へ集団討論やプレゼン[N].朝日新聞デジタル記事, 2014-10-25.

[7][日]2015年度用大学受験案内(学校案内)単行本[C].学研教育出版(編集),2014-3-18.

[8][日]大衆化する大学——学生の多様化をどうみるか(シリーズ·大学第2巻)単行本[C].岩波書店,2013-4-17.

[9]教育部.关于深化考试招生制度改革的实施意见[Z].2014-9.

[10]教育部.2014年普通高等学校招收保送生、艺术特长生办法[Z].2014-11.

(责任编辑:刘爽)

On the Mechanism of Japanese National University Admission ——A Case Study of Osaka University

Ren Xin, Pan Li

(LiaoningNormalUniversity,Dalian,Liaoning116021,China)

Taking the Osaka University as the example, this paper studies the admissions mechanism from admission procedures, admission criteria and admission methods, and then sums up five features: the full autonomy, flexible admission procedures, extensive and detailed content, diversified admission standards and enrollment models.From a comparative perspective and combining with China’s national conditions, we should give more autonomous right to universities, adjust the settings admissions procedures and program distribution, promote the reform of the examination subjects and contents, give the rights about admission standards of professional autonomy setting to each academy and explore and improve the diversified admission manner.

Osaka University; admission-mechanism; features; enlightenment

2015-05-22

任鑫(1991-),女,辽宁铁岭人,辽宁师范大学教育学院研究生;研究方向:高等教育。潘黎(1978-),男,辽宁大连人,博士,辽宁师范大学教育学院副教授;研究方向:高等教育。

G64

A

1005-5843(2016)01-0150-06

10.13980/j.cnki.xdjykx.2016.01.029

——从行政法角度

——教科双馨铸丰碑