论逮捕的应然定位和价值重塑

涂雨薇

(华南理工大学 法学院,广东 广州 510006)

论逮捕的应然定位和价值重塑

涂雨薇

(华南理工大学 法学院,广东 广州 510006)

司法实践中逮捕强制措施适用过多过滥,偏离了其保障诉讼的应然定位。逮捕应当且必须定位为我国刑事诉讼法规定的最严厉的一种强制措施,其价值仅仅在于保障刑事诉讼顺利进行。检察机关在行使审查逮捕职权时,应始终贯穿人权保障、无罪推定和审判中心主义的价值理念,并对考核内容、逮捕条件和羁押必要性审查等制度设计进行完善,使逮捕真正发挥应有的作用。

逮捕;应然定位;价值重塑

逮捕是我国刑事诉讼法规定的最为严厉的强制措施,其意义在于保障刑事诉讼顺利进行。但是司法实践中逮捕的过多过滥适用,似乎早已偏离了最初的价值定位,沦为了侦破案件的工具,彰显业绩的指标。本文旨在对逮捕的实然作用和应然定位进行研究,通过完善制度设计重塑逮捕的正当价值。

一、逮捕价值偏离的实然考察

长期以来,我国刑事诉讼中逮捕率居高不下,看守所人满为患,超期羁押普遍存在,逮捕的价值偏离为以下四个方面:

(一)逮捕成为刑事诉讼“流水线”上的常态工序

对于提请批准逮捕的案件,检察机关只能作出批准逮捕和不批准逮捕两种决定,而不批准逮捕又分为不构成犯罪不批捕、无逮捕必要不批捕和证据不足不批捕三种。无论作出哪种处理决定,从理论层面上来讲都是可以接受的,因为随着刑事诉讼进程的不断深入,人们对案件事实和证据的认识和把握不断推进,审查逮捕阶段否定公安的提请逮捕请求、审查起诉阶段对逮捕案件不起诉、审判阶段对提起公诉案件宣告无罪,都是符合诉讼规律和认识水平的。但是,在目前公检法三机关内部充满功利色彩的考核体系中,提捕后不批、捕后不诉、宣告无罪成为案件质量不高的证据、司法人员职业生涯的大忌。为了应对考核,公检法之间在业务往来中逐渐形成“重配合、轻制约”的工作关系,就审查批捕环节来说,公安机关对能否批捕不确定时,先与检察机关沟通会商,检察机关同意批捕后,公安机关再行移送,而检察机关对逮捕条件的把握相对较宽,除不构成犯罪和证据不足之外,基本上是“构罪即捕”,导致批准逮捕成为审查批捕阶段的常态现象。为了证实这一点,笔者专门收集了近些年来最高检工作报告,并制作如下表格:

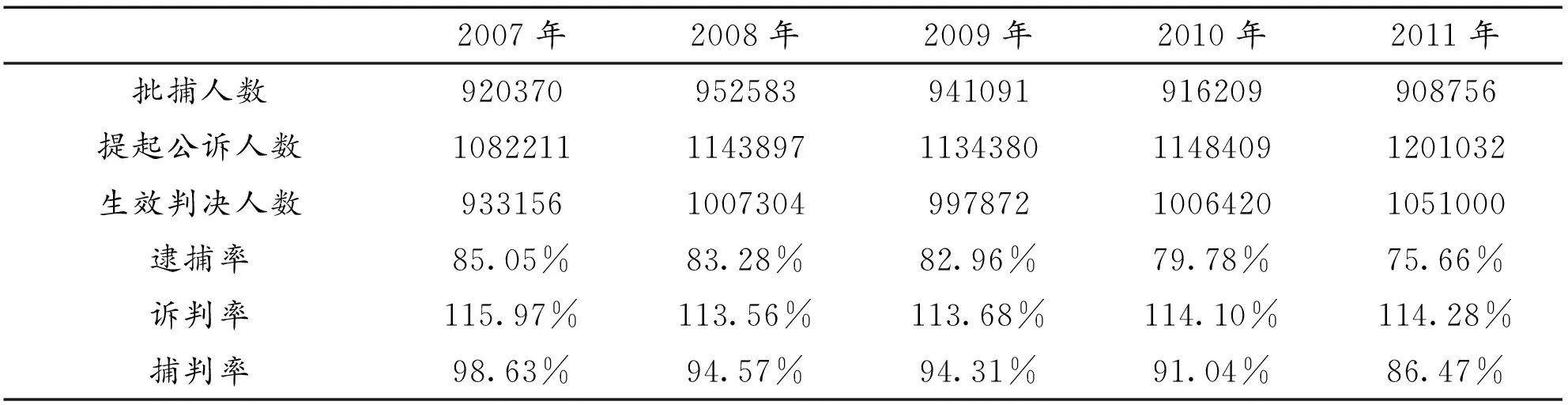

表一:2007——2011年全国逮捕、起诉、判决情况

由以上数据可以看出,尽管我国逮捕率、诉判率和捕判率呈现逐年下降的趋势,但是仍然维持在一个较高的水平。公检法三机关合力形成“流水作业式”诉讼构造,被告人的命运在强制措施适用之时就基本能够预测。而事实上,三机关之间应该是呈阶梯状的递进制约关系,它们之间的职能关系,不应当是平衡的,而应当是有起伏的。侦查机关在侦查过程中发挥职能作用时,相对于检察监督呈伏势,此时,监督机关呈起势,但继后作为公诉提起者,检察机关相对于决定起诉命运的审判机关又呈伏势,当然这是相对而言的,伏中有起,起中有伏,不排除制约的双向性。[1]123像我国目前这种平面式诉讼构造,致使案件在审查逮捕、审查起诉、审判阶段“怎么进来就怎么出去”,难以起到防范冤假错案的作用。

(二)逮捕成为侦破案件的辅助手段

司法实践中,侦查人员倾向于对犯罪嫌疑人提请逮捕,是因为逮捕犯罪嫌疑人有助于获取口供。我国传统侦查模式比较倚重口供,通过口供寻找其它证据,查明案件事实。而将犯罪嫌疑人置于自己的控制之下,切断其与外界的联系,形成强大的心理威慑,无疑比对其取保候审更易于口供的获得。可以说,这是侦查中心主义诉讼构造的典型特征。侦查中心主义强调侦查在整个刑事诉讼程序中的地位和作用,所有的刑事诉讼活动应围绕侦破案件而展开,犯罪嫌疑人的个人利益应让位于国家利益。在这种理念的指导下,逮捕服务于侦查,侦查也离不开逮捕,许多侦查活动的展开是从逮捕之后开始的。基于侦查需要,对犯罪嫌疑人逮捕之后经常伴随着刑讯逼供或“变相逼供”;同样,基于侦查需要,可以对犯罪嫌疑人的捕后羁押期限一再延长。虽然延长羁押期限需要检察机关层层审批,但提请延长的理由无不是为了满足侦查的需要,检察机关批准延长也是考虑侦破案件的需要,犯罪嫌疑人的合法权益被弃之不顾。据统计,北京市侦查机关的延长捕后羁押期限的申请中,有99.8%是被批准的,不批准的只是少数。2002年不批准1件4人,2003年不批准7件11人,2004年不批准12件22人,2005年不批准4件4人。所占比例分别为0.23%、0.68%、1.48%和0.22%。[2]这就说明逮捕服从、附属于侦查,这种附属,有时确实为查明案件事实起到了决定性的作用,有时却成为冤假错案的根源,在全国范围内引起巨大轰动的赵作海案、聂树斌案、呼格吉勒图案无不是从逮捕开始的。

(三)逮捕成为规避风险的有效措施

逮捕犯罪嫌疑人有助于防范风险。这里的风险大致分为两种,一种是继续危害社会的风险,如实施新的犯罪,打击报复被害人、举报人、控告人,危害国家安全、公共安全或者社会秩序等;另一种是妨害诉讼的危险,如毁灭、伪造证据,干扰证人作证或者串供,自杀或逃跑。继续危害社会,将给办案机关带来新的任务和压力,而妨害诉讼,则有可能使办案人员前期所付出的努力毁于一旦。为了避免风险的发生,将犯罪嫌疑人逮捕无疑是最保险、最稳妥的做法。这里不能不提及外地人的逮捕率问题。对于外地人犯罪的,不管罪重罪轻,一般均认为有逮捕必要,是各地司法机关心照不宣的潜规则。尽管没有官方统计数据,但从学者对各地的实践调研中可见一斑。如2004年至2006年,江苏省通州市检察院办理的轻微刑事案件中,外地人的平均逮捕率为87.9%,而本地人的逮捕率却只有42.4%左右。[3]在北京,流动人口犯罪呈现出“一高两低”的特征:“一高”是指对流动人口犯罪的批捕率明显高于本地户籍人口,“两低”是指适用取保候审或监视居住的比例较低。统计数据表明,2012年,北京市检察机关批准逮捕的20127名涉嫌犯罪人员中,流动人口为15672人,占批准逮捕总数量的 77.86%。[4]因此,尽管检察机关以“少捕慎捕”为原则,但面对一些可捕可不捕的情形时,如果捕了没什么后果,不捕可能发生风险,基于“求稳怕错”的心理还是倾向于“构罪即捕”的。

(四)逮捕成为预支刑罚的一种方式

在我国,犯罪嫌疑人一旦被逮捕,相伴而来的是在看守所内进行未决羁押,直至案件审结。由于在侦查阶段可以“侦查需要”为由提请延长侦查羁押期限,在审查起诉阶段可以进行退回补充侦查,在审判阶段可以进行延期审理,所以未决羁押的期限甚至超过了被告人应当被判处的刑限。为了避免国家赔偿,实际判决的刑期往往等于或略大于未决羁押的期限,实践中常常有判决宣告之日就是被告人刑罚执行完毕之时的情况。这样,未决羁押就成为刑罚的预支,并且实报实销,逮捕这种强制措施的预防功能、程序保障功能丧失殆尽,成为赤裸裸的刑罚的预演。[5]

逮捕的惩罚色彩在《公安机关办理刑事案件程序规定》第七十八条中得到全面体现。该条前半段规定,对累犯、犯罪集团的主犯、以自伤、自残办法逃避侦查的犯罪嫌疑人,严重暴力犯罪以及其他严重犯罪的犯罪嫌疑人不得取保候审。不得取保候审,且监视居住成本过高,言外之意就是对这些人身危险性和社会危害性较大的犯罪嫌疑人予以逮捕。这种做法实际上是把逮捕当成了惩罚犯罪的工具,在刑事诉讼法之外另设标准,而没有结合具体情况考虑犯罪嫌疑人的逮捕必要性。按照刑事诉讼法的本意,逮捕和犯罪的严重性程序并不是必然划等号的,犯罪的严重性程序只是适用逮捕强制措施的充分条件,最终是否需要逮捕,还要看是否具有危害社会和妨碍诉讼的可能性。

二、逮捕的应然定位

通过上文的实证考察可以发现,在现阶段司法实践中,逮捕承载了太多作用和功能,以致于成为以国家之名侵犯公民人身自由的方式。而事实上,逮捕应当且必须定位为我国刑事诉讼法规定的最严厉的一种强制措施,其价值仅仅在于保障刑事诉讼顺利进行。凡是与此价值无关的事由,均不能启动逮捕程序,逮捕的适用应得到严格的限制,在判断捕与不捕的过程中要贯彻以下基本价值理念:

(一)保障人权的价值理念

逮捕古已有之,但其人权保障价值却是近代法治文明的产物。人权是与个体的人身与人格密不可分的权利与自由,是人之为人所应获得的最起码的尊重。随着“尊重和保障人权”写入宪法,并成为刑事诉讼法的基本原则,人权保障已经不再是一种口号和期待,而是提升到宪法和法律所保障的制度层面上。就逮捕而言,为了保护弱小的个人免受强大的国家机器的侵犯,必须对逮捕这种最严厉的强制措施加以限制,尽量减少其适用,即便适用也要控制在适度的范围内。这就需要以必要性原则和比例性原则为指导。必要性原则即强调逮捕在具备合法的理由之外,还必须具有必要性,逮捕必须在不得已的情况下才能适用。比如外地人犯罪,不能因其身份一捕了之,要结合具体情形考察其逃避诉讼的可能性。如果其在犯罪地已经有相对固定的住所、相对稳定的工作,完全可以对其采取非羁押性强制措施;比例性原则是指逮捕的适用及期限应当与指控的犯罪行为的严重性和可能科处的刑罚相适应。[6]302而根据最高检侦查监督厅披露的数字来看,2011年全国捕后判有期徒刑1年以下刑罚的196267人,占同期逮捕人数的21.25%,[7]这种对轻罪大规模适用逮捕的做法,显然违背了比例性原则,有可能导致预支刑期,侵犯犯罪嫌疑人的合法权益。

(二)无罪推定的价值理念

无罪推定是我国刑事诉讼法的一项基本原则,其含义是未经法院判决,对任何人不得确定为有罪。既然无罪,就没有理由限制或剥夺其人身自由。即便要限制,也必须考虑到适用对象是无罪者,只能以保障诉讼为限,不能进行长时期堂而皇之的剥夺。而在我国,犯罪嫌疑人一旦被捕,就基本上难逃有罪的命运。除非案件盖棺定论刑期届满,基本上没有释放的可能。有些案件由于一再退补甚至导致犯罪嫌疑人被超期羁押长达几年甚至十几年,这和国际上的通行做法是背道而驰的。《公民权利和政治权利国际公约》第九条第三款规定,等候审判的人受监禁不应作为一般规则,但可规定释放时应保证在司法程序的任何其他阶段出席审判,并在必要时报到听候执行判决。在德国,被实行审前羁押的人数大约只占在刑事法院被判决人数的4%,在英国,现在对犯罪嫌疑人的保释率达到90%以上。[8]自1999年至2007年间,欧盟各成员国的未决羁押率通常都在10%至30%之间,超过40%的很少,超过50%的更少。[9]相比之下,我国为了诉讼的功利目的罔顾侦查、起诉阶段犯罪嫌疑人的无罪身份,动辄对其长时期剥夺人身自由,导致我国看守所人满为患,交叉感染异常严重,成为困扰司法实践的一大顽疾。虽然无罪推定已写入刑事诉讼法,却没有在实践中发挥应有的作用。

(三)以审判为中心的价值理念

长期以来,我国形成了以侦查为中心的诉讼构造。侦查是整个刑事诉讼活动的中心,对案件的处理结果起到决定性作用,审查批捕、审查起诉、审判基本上是对侦查机关所查明的案件事实的确认。但是,十八届四中全会指出,要推进以审判为中心的诉讼制度改革,确保侦查、审查起诉的案件事实证据经得起法律的检验。这就对刑事诉讼提出了新的要求:首先,一切诉讼活动要围绕审判的需要而进行,就逮捕而言,其适用只需保障犯罪嫌疑人出席法庭、审判活动顺利进行即可,至于侦查需要,不再是审查批捕所应考虑的事项。检察机关只对可能妨害诉讼的犯罪嫌疑人批准逮捕,而且在批捕之后,要依法进行羁押必要性审查。对不需要羁押的,予以释放或变更强制措施。其次,“以审判为中心”要求庭审实质化,而庭审实质化的关键是让各类案卷笔录、书证、物证等证据在庭审聚光灯下充分“曝光”,通过诉讼参与人举证、质证,充分发表意见,最后判断证据的证明力。[10]这就要求侦查机关改变过去那种过分依赖口供的侦查模式,更加注重客观证据的收集和整理,形成“由证到供”、“以证促供”、“供证结合”的新模式。这样,侦查对逮捕的依赖性就大大降低,侦查机关工作的重点不再是将犯罪嫌疑人羁押起来获取口供,而是积极寻找其他证据,确保案件在庭审阶段能够达到定罪标准。

总之,在上述价值理念的指引下,逮捕应当具有谦抑性,少捕慎捕,可捕可不捕的不捕,尽可能限制逮捕的范围,防止逮捕的适用过度侵犯公民的个人自由。

三、以审判为中心理念引导下对逮捕的再定位

(一)逮捕中心主义与审判中心主义

第十八届四中全会《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》 第一次以官方文件正式提出了“以审判为中心”的概念,一时间引起了广泛讨论,溢美之词居多,如有学者认为“以审判为中心”对指引我国未来的刑事诉讼制度发展具有里程碑意义。事实上,审判中心主义是长久以来已有的一个概念,也是诸多法治国家的基本刑事司法原则,我国的刑事诉讼法理论通说也基本承认这一观点,认为“审判是决定被告人有罪与否及其罪责轻重的最后和关键的阶段” ,但司法实践中并没有实际上以“审判为中心”,而更多的侧重了“公检法分工负责、相互配合、相互制约”的线性结构。

《决定》的颁布,可以说是我国多年来不断推进司法改革的阶段性成果,亦是指明了司法改革的方向和路径,表现了党和政府全面实行司法改革的目标和决心。“以审判为中心”是《决定》中的亮点,受到了广泛的关注和赞同,但片面的强调只言片语是不可取的,也不可能体会到《决定》中提出以“审判”为中心的精髓,因此,需把以审判为中心与整个诉讼制度改革乃至我国的法治建设整体的解读,才能找到符合我国国情的、切实可行的审判中心论。

本文认为,“以审判为中心”是指审判中心主义理念下的司法实践当中,在立案、侦查、起诉、审判到执行的刑事诉讼纵向构造中以审判程序为中心和重心,同时在控、辩、审三方的审判构造中树立审判的绝对权威。审判为中心包含双重含义:1)与侦查、起诉程序相比,审判才是刑事司法程序的核心,侦查、起诉等具有程序意义,但并不对罪与非罪产生影响,罪与非罪最终并且也只能够由审判程序决定;2)审判独立,不受侦查、起诉程序的影响,其中包含了法院独立、程序独立与法官独立。3)审判的终局性,贯彻一事不再理原则,在保证司法效率、节约司法资源的同时树立法院尤其是基层法院的权威。

看似审判与逮捕并无十分相关,但事实上,审判为中心的诉讼制度改革,牵一发而动全身,涉及到整个诉讼程序的方方面面,而逮捕程序因其在司法实践中存在的问题,实际上是与审判中心主义有所出入的,因此在坚持审判为中心的刑事司法改革道路的过程中,完善逮捕程序的设置,修正逮捕程序的应然价值,是为必要。

正如上文所言,逮捕与超期羁押几乎成为了刑事诉讼审前程序的主要工作,程序的瑕疵长期被忽略,也就有了所谓“逮捕中心主义”。[11]事实上,在我国刑事司法领域,官方并无“逮捕中心主义”的说法,也从未有过学者主张在刑事诉讼中以逮捕为中心,但是在司法实践中存在对逮捕措施的高度依赖,逮捕与定罪之间存在明显的线型关系,逮捕在一定程度上决定了具体的量刑结果以及刑罚的具体执行。[12]逮捕中心主义是侦查中心主义内更深层次的问题症结,在学界普遍认同侦查左右审判的情况下,逮捕程序是影响被追诉人实体处理结果的关键一环。

逮捕中心主义存在的原因主要包括:1)逮捕必要性审查要件的不明晰。考虑羁押是否必要应当包含两方面的内容:犯罪嫌疑人的社会危险性和证据损毁的可能性,其中犯罪嫌疑人的社会危险性当是核心内容。但社会危险性在我国并无统一的判断标准,主要由办案人员自行判断,较大程度上受到办案人员专业技能和执法理念的影响,具有相当的不确定性;2)替代措施的缺乏。在我国,目前只有取保候审和监视居住两种强制措施可以作为逮捕的替代措施,但是取保候审和监视居住需要配套保障措施来保证其有效实施,这种配套的缺乏导致取保候审和监视居住在司法实践中难以大范围的适用,为了降低办案成本,侦查机关往往更愿意直接采取逮捕的方式来保证刑事司法程序的有效进行; 3)刑事诉讼纵向诉讼构造的不完善。从侦查、起诉、审判的刑事诉讼纵向构造上来看,侦查作为最直接也是最早接触到案件和犯罪嫌疑人的程序,在取证和控制犯罪嫌疑人方面有天然的优势也有必要的责任,但是由于“流水线”式的纵向诉讼构造,公、检、法三机关之间的相互制约和配合,导致逮捕的责任被轻视而优势被放大,直接影响到审判阶段,整个诉讼过程中,被告方几乎无法对司法权的行使形成有效制约;4)救济机制匮乏。在法治国家,法律对审前羁押设置了三方面的约束机制,即羁押理由的法定性、羁押程序的司法性以及羁押决定的可救济性。[13]但是我国的羁押程序显然没有如此完备的约束机制,尤其体现在救济机制上。在我国,逮捕由检察院批准或决定,无须法院审查,法院也无权审查。检察院作为追诉人,可以自行决定对被追诉人实行逮捕羁押,羁押必要性审查难以实现,而书面材料的审查方式和逮捕必要性审查要件的不明晰使得被追诉人很难得到应有的救济。

逮捕中心主义作为司法实践中长期存在的问题,无疑是与“以审判为中心”相冲突的。审判程序,是司法终局性的体现,只有经过中立的审判机构做出的裁判,才符合刑事司法公平正义的基本要求;在证据标准方面,就逮捕而言,则并不需要与审判同等的证据标准,但是在我国,基于绩效考核、错案追究等原因,在通常情况下,逮捕意味着检察机关已经有足够的证据证明犯罪嫌疑人的行为构成了犯罪,这就造成了逮捕意味着起诉,而起诉就意味着宣判的怪圈,这样做不仅使审判为中心成为了一句空话,也无法实现逮捕的程序价值。

逮捕中心主义有种种现实及理论上的弊端,在此需要特别说明的一点,是逮捕中心主义对实现审判中心主义所造成的障碍,即逮捕中心主义对逮捕实然价值的偏离。

逮捕中心主义实际上是侦查中心主义的衍生,侦查、起诉与审判是刑事诉讼不可或缺并相互产生影响的程序阶段,我国的纵向诉讼阶段主张三阶段呈“流水线”模式相互配合、相互制约进行工作。在司法实践中,由于检察院所享有的法律监督权,上述纵向诉讼构造在发挥作用时,重配合而轻制约,甚至于形成了相互庇护的情况。这种流水线式的刑事诉讼纵向构造,使得法院在很大程度上受到检察院的制约,造成了“疑罪从轻”,“疑罪从有”的情况。仅从逻辑上来分析,循序渐进式的刑事诉讼程序发展,法院最后所做出的裁判,几乎是不可能独立的,要求法院不受到来自审前阶段的影响,将公诉人与被告人同等对待,对其双方提出的证据同等标准进行核实,对法院来说,未免太强人所难。审判独立是审判中心主义最基本也最核心的要求,也是我国司法改革多年以来的追求目标,就目前情况来说,尚且不能说做到了完全的审判独立,因此,审判中心主义的实现也还需努力。另外,侦查中心主义强调的是侦查的有效性,即侦查所产生的结果对最终审判结果所产生的实质性影响,逮捕中心主义产生的主要原因之一也在于控制犯罪嫌疑人人身、全面侦查并保全犯罪证据。侦查、起诉及审判三个重要的刑事诉讼程序,不可能并驾齐驱,侦查阶段对结果产生实质性影响,审判阶段必然就会被架空,侦查成为不必开庭的审判,审判的实然价值无法实现,惘论审判中心主义。

(二)审判中心主义背景下逮捕的定位

毫无疑问,作为审前程序的重要环节,逮捕在保全被追诉人人身,保全证据方面有其不可或缺的价值,但是与此同时,作为侦查程序中的环节,逮捕能最后左右审判结果的价值定位必然是不可取的。逮捕的价值取向最终决定了逮捕制度的设计及运行,在审判中心主义的刑事诉讼价值取向下,逮捕程序的定位受到以审判为中心这一刑事司法理念的影响,在调整价值取向的同时也相应修正了逮捕的制度。

首先,明确逮捕具有程序意义。逮捕是侦查中的重要一环,我国侦查作为刑事诉讼中独立的环节,与起诉、审判各自独立,改变流水作业型的诉讼构造,也就是改变侦查环节本身的定位,要求逮捕乃至侦查只具有程序意义,而不对案件结果产生实体影响。在我国,逮捕与羁押几乎是不可分离的,逮捕同时就意味着羁押,而超期羁押本身就是学者普遍关注的问题。超期羁押通常伴随着反复侦查,对证据程度的高要求使得羁押体现出了控制犯罪人身、留存证据的优势,这种现状也就降低了法院本身对证据的判断性,既没有必要,也没有价值。正是因为上述司法实践中的实际情况,逮捕程序对证据标准的制约使得逮捕进一步影响了起诉以及审判,越过了程序的边界对实体造成影响,但是实体的裁判应当且必须由审判机构而非侦查起诉机关来完成,逮捕在刑事诉讼中的实体效力并没有价值,甚至可以说具有负面效应,影响了审判的公正和权威。笔者虽不认可逮捕的实体价值,但是认为绝不能剥夺逮捕的程序价值,不能因为逮捕中心主义的种种弊端及其产生的诸多问题而否定逮捕的意义,在任何一个法治国家,强制手段都是刑事侦查中不可或缺的方式,而逮捕又是强制手段中严厉、卓有成效的一种,逮捕在降低犯罪嫌疑人社会危险性方面有其不可替代的作用。因此,在审判中心主义大背景下,对逮捕的重新定位首先就应当明确逮捕的价值是其本身所具有的程序性。

其次,逮捕应当在审判的制约下发挥作用。逮捕权属于侦查权的范畴,由于侦查权具有行政权的特征,是由行政属性的侦查机关主宰的、以发现犯罪嫌疑人和犯罪事实为中心任务的职权活动,加之作为侦查对象的“事实”不像作为审判对象的“公诉事实”那样确定,而具有相当大的易变性和不确定性。[14]因此,侦查权行使在很大程度上不同于司法权,不容易受到法律的约束,在行为效果上也就首先注重的是合目的性,而不是合法性。侦查具有不充分性,不可能发现所有的犯罪事实,也不可能获得所有犯罪线索的充分证据,因此,侦查终结本身包含着甄别和裁量。侦查机关对事实的裁量如果不受到司法审查,在不受监督情况下做出,具有危害司法公正的可能。批判法学家弗兰克( Frank) 认为,在事实调查中,永远存在着大量非理性、偶然的、推测性的因素,而这些因素的存在,会使人们根本不可能对诉讼结果做出预见。对侦查权的制约无疑是刑事诉讼程序价值的内在要求,与检察权、行政权相比,审判权具有中立、理性和被动的特点,可以有效减少在侦查权控制上的滞后和限制,是制约侦查权的最佳选择。

进一步深入到逮捕程序中,审判与侦查之间的阻隔意味着逮捕与审判之间不应有实质性的联系,但事实上并非如此。在罪与非罪问题上,审判机关对证据的裁量也是建立在逮捕阶段所获取的证据标准上,这些证据通常是完整的,即便证据有缺陷的案件当中,公诉方也会和法院不断沟通协调,由于逮捕的高证明标准以及逮捕与起诉的一致性,法院几乎不可能判决无罪,这从我国极低的无罪判决率中可见一斑。在量刑层面,我国的刑事司法存在一种特殊现象,即比照被告人的审前羁押期限来量刑,也就是所谓的“量刑迁就”,由于审前羁押的普遍使用和诉讼拖延情况的存在,这种“量刑迁就”破坏了罪责刑相适应的量刑原则,是逮捕对量刑影响的直接表现。基于逮捕权的性质以及逮捕运行方式,我国有必要设立司法审查机制,使检察院将批捕的权利让渡给法院,这既是审判中心主义的应有之义,也改变了我国逮捕权“越界”的现状,符合审判和逮捕二者的价值。

第三,逮捕独立于公诉的地位。左卫民教授指出“逮捕阶段少量查证除了补充身份证明外,主要就是对证据矛盾的核实性调查”。[15]对检察机关来说,批准或决定逮捕是对逮捕及证据的认可,意味着“必须”提起公诉,从而被判决有罪。撤诉率及无罪判决率是他们工作的考核标准,直接影响到检察人员的晋升和考评,所以,在线性的刑事诉讼程序中,为了获得有罪判决,检察机关和审判机关之间会密切合作,加强对证据材料的控制。检察机关做出逮捕决定或者批准逮捕的同时,也就做好了起诉的准备。与逮捕不应当影响审判一样,逮捕也同样不应意味着起诉,检察机关提起公诉的案件应当符合公诉的基本条件,起诉是在侦查完成之后的刑事诉讼程序,与侦查虽有联系但并非一体,由于我国检察院享有批准或决定逮捕的权利,批准或决定逮捕与公诉分由检察院内部的不同部门来完成,缺乏外部制约而仅仅依靠内部监督,显然并不足以保障这二者之间的独立性,也就出现了上述问题。正如上文所论述的,逮捕具有其独立的程序价值,任何其他诉讼程序无法替代,将逮捕的批准与决定与公诉相分离,一定程度上保障了审查起诉的公正性,避免了逮捕对其造成的影响,同时切断了侦查与审判的连接,保证审判的独立性从而保证审判的公正。

总而言之,在审判中心主义背景下,宜将逮捕定位为独立的侦查程序,强调其程序意义。以审判为中心并不代表以审判为唯一,侦查、起诉程序仍然承担其应当承担的诉讼责任,逮捕作为重要的侦查手段,在肯定程序意义的同时保证其独立性,使得逮捕程序可以独立与起诉和审判,实际发挥其作用。独立与程序,是我国司法现状下,应当强调的逮捕程序在定位。

四、逮捕的价值重塑

十八届四中全会通过了全面推进依法治国若干重大问题的决定,提出了“增强全社会尊重和保障人权意识”和“加强人权司法保障”。在十八届四中全会精神的指引下,我们应当从保障人权的高度来审视逮捕制度的司法实践,从理念、制度等各方面进行反思,为逮捕“减负”,卸下不应由其承担的功能和作用,重塑其保障诉讼顺利进行的强制措施的应然价值定位。具体来说,要做到以下几点:

(一)正确认识和尊重诉讼规律

长期以来,司法机关将逮捕率作为衡量工作业绩的重要指标之一,“全年批准逮捕各类刑事犯罪嫌疑人…人”常出现在各级检察机关的年度工作报告里,公安机关更是将批捕率作为其破案能力和打击犯罪水平的象征。在“批捕率”这个“紧箍咒”的束缚下,办案人员小心翼翼地开展工作,公安机关在决定是否提请批准逮捕、检察机关在决定是否批准逮捕时,不是从保障诉讼角度考虑案件本身的逮捕必要性,而是将案件的后续实体处理结果作为自己办案行为的指南。对于一些疑难案件,侦查机关在与批捕部门协调沟通之后再行提请批准逮捕,而批捕部门与公诉部门协调沟通后再行决定是否批准逮捕,公诉部门与法院协调沟通后再行决定是否提起公诉,所谓的考核不仅导致程序倒流,而且成为影响案件处理结论的最重要因素。

为了使逮捕的价值回归到其保证诉讼、保障人权的法治轨道上,必须转变执法理念,修改考核标准。笔者呼吁司法机关正确认识和尊重诉讼规律:首先,提捕请求不被批准是刑事诉讼中的正常现象。因为侦查机关和批捕部门是不同的主体,不同的主体看问题的角度必然不尽相同。更何况后者处于监督者的地位,掌握的事实材料更充分,立场也更加中立,对被监督者不合法不合理的请求予以拒绝,是其依法履行诉讼监督职能的重要内容之一;其次,在批捕阶段“错捕”和“漏捕”都是刑事诉讼中的正常现象,但是“错捕”侵犯了公民的人权自由,“漏捕”扰乱了国家的诉讼秩序,二者相权取其轻,不能为了追究犯罪而置公民的基本权利于不顾,因为保障无辜是实体正义诸价值的核心,是正义的底线。[16]220因此,对于捕与不捕界限不清的案件,宁可“漏捕”,也不“错捕”,宁可耗费更多的司法资源保证诉讼也不能丧失司法活动的公信力。“错捕”当罚,“漏捕”只要不是基于滥用职权或玩忽职守,就不应受到追究。

(二)重视逮捕的刑罚条件和社会危险性条件

按照刑事诉讼法的规定,逮捕的条件有三个,分别是事实和证据条件、刑罚条件、社会危险性条件。其中刑罚条件在实践中几乎没有实际意义,因为目前只有危险驾驶罪的法定刑不含有期徒刑,其余任何一种犯罪都有可能判处有期徒刑,所以刑罚条件事实上不能起到限制逮捕范围的作用,不能称之为“条件”;事实和证据条件方面,刑事诉讼法规定的“有证据证明有犯罪事实”,其证明标准应当是低于侦查终结标准、公诉标准和有罪判决标准的。但在司法实践中,检察人员却将逮捕的证明标准提升到“犯罪事实清楚、证据确实充分”的高度。因为在现行工作环境下,如果犯罪嫌疑人捕后不诉、捕后被判无罪,就意味着“错捕”,对犯罪嫌疑人给予国家赔偿,而办案人员面临着责任追究。因此,提高逮捕阶段的事实和证据标准是避免办案风险的无奈之举;至于社会危险性条件,修改后刑事诉讼法列举了五种情形对其进行细化,但这五种情况涵盖了实践中犯罪嫌疑人可能实施的应当受到否定评价的全部举动,只要犯罪嫌疑人有任何不良倾向,均可视为具有社会危险性而予以逮捕,这样,逮捕就自然成为强制措施适用的“常态”而非例外。更何况,这五种情况用的都是“可能”、“企图”等不确定性表述,缺乏可操作性,尽管《人民检察院刑事诉讼规则》(试行)第一百三十九条用“有一定证据证明”、“有迹象表明”进行了解释,但这种解释并没有使标准变得更加清晰,尤其是“有迹象表明”这种表述反倒使社会危险性的判断更加充满主观色彩。目前审查逮捕的期限只有七天,在时间短、任务重的情况下,侦查监督部门很自然地把全部精力放在案件事实和证据的审查上,而忽视犯罪嫌疑人可判刑罚和人身危险性的审查。这种做法直接导致了“构罪即捕”的后果,这是逮捕率高、特别是不当逮捕比例较高的直接原因。[17]241

从立法层面来讲,应当对逮捕的刑罚条件和社会危险性条件进行修改。首先,提高适用逮捕的刑罚门槛。对轻微刑事案件的犯罪嫌疑人适用逮捕,不仅违反比例性原则,而且容易导致透支刑罚,实报实销,侵犯犯罪嫌疑人的人身自由。因此,应适度提高逮捕适用的刑罚标准,降低逮捕率;其次,对社会危险性条件进行限制。目前的社会危险性涉及实施新的犯罪、危害社会安全、妨害诉讼、自杀等各个方面,远远超越了逮捕所应承担的作用和功能。对“可能实施新的犯罪”、“有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的危险”的判断根本不存在客观确定的标准,以之为由对犯罪嫌疑人予以逮捕,未免过于草率。建议今后将逮捕的社会危险性条件限定为“可能毁灭、伪造证据,干扰证人作证或串供的”、“可能对被害人、举报人、控告人实施打击报复的”、“企图自杀或逃跑的”,使逮捕回归到其保障刑事诉讼的应然定位上来。

在立法没有修改的情况下,司法人员要从保障人权和保障诉讼的高度出发,严格限制逮捕的适用。在把握逮捕条件时,改变目前只审查事实和证据条件的做法,多关注刑罚条件和社会危险性条件:首先,对可能判处轻刑的犯罪嫌疑人,尽可能适用非羁押性强制措施;其次,要综合考量犯罪嫌疑人的社会危险性。国外对审前羁押普遍建立了司法审查机制,由法官在控辩双方同时在场的情况下作出决定。我国目前的审查逮捕现状与司法审查模式相去甚远,但可以借鉴司法审查的思路,尽可能地讯问犯罪嫌疑人、听取律师意见、甚至调查犯罪嫌疑人的一贯表现、家庭情况、工作情况等,全面考察其人身危险性及单位、家庭对其的管束作用,综合评估是否具有逮捕必要。

(三)加强羁押必要性审查

在我国,逮捕和羁押是一体的,犯罪嫌疑人被羁押后除了有重大疾病等特殊情况,基本上没有获得自由的可能,直至判决生效刑罚执行完毕。这就导致羁押期限过长,甚至超期羁押现象大量存在。为此,修改后刑事诉讼法专门规定了羁押必要性审查制度,由人民检察院予以审查,对不需要继续羁押的,建议予以释放或变更强制措施。《人民检察院刑事诉讼规则》(试行)又具体规定了启动方式、审查部门、审查方式、审查效力。看似面面俱到,但是经过推敲,发现存在以下几点疑问:一是审查时间范围不全面。只规定侦查阶段和审判阶段可以进行羁押必要性审查,将审查起诉阶段排除在外。然而,在我国,审查起诉期限一般是一个月,特殊情况可以延长半个月。并且可以进行两次退补,每次退补后重新计算办案期限。这样该阶段最长可达六个半月,如此漫长的期限内为何不能赋予犯罪嫌疑人在侦查、审判阶段享有的同等权利呢?二是审查主体有争议。依规定,在侦查阶段和审判阶段分别由侦监部门和公诉部门进行羁押必要性审查。但是,这两个部门在这两个阶段均和案件有关,甚至处于犯罪嫌疑人的对立面,很难期待其能站在客观中立的立场上进行审查。除非出现新的事实和证据,侦监部门解除羁押措施无异于承认自己是“错捕”;公诉部门在审判阶段改变强制措施,无异于加大了犯罪嫌疑人当庭翻供的风险。三是审查效力不具有强制性。经审查人民检察院可以提出释放或变更强制措施的建议,有关机关没有采纳的,应当说明理由和依据。而如果有关机关拒不说明理由和依据,或者说明的理由和依据明显不成立,检察机关是否有权强制其执行呢?法律和司法解释均未作出规定。

加强羁押必要性审查,对被逮捕的犯罪嫌疑人及时变更强制措施,对于重塑逮捕的诉讼保障价值具有重要意义。在立法方面,笔者建议对相关规定予以完善,以便最大限度发挥制度在实践中的作用。第一,扩展审查的时间范围,规定审查起诉阶段也可以进行羁押必要性审查。这样,在逮捕后任何一个诉讼阶段,犯罪嫌疑人都有可能因法定事由的出现而重获自由,以一个无罪人的身份和姿态迎接审判;第二,明确一个相对中立的审查主体,规定由检察机关监所检察部门进行羁押必要性审查。因为该部门的职责之一就是通过派驻看守所检察室,维护被羁押人员的合法权益。其深入看守所之中,有条件清楚了解犯罪嫌疑人的基本情况,进而准确判断其变更强制措施后妨害诉讼的可能性;并且监所部门在前期与案件没有任何关系,出于考核的需要,其更有动力从事该项工作。第三,赋予强制效力,规定检察机关强制有关机关变释放犯罪嫌疑人的效力。检察机关经审查认为应当变更强制措施的,先建议有关机关执行。有关机关拒不执行,且不说明理由或者说明理由不成立的,检察机关应报请上级检察机关批准并强制执行,从而真正发挥诉讼监督职能。

羁押必要性审查是修改后刑事诉讼法新增的一项检察职能,其初衷在于维护被羁押人员的基本人权。修改后刑事诉讼法贯彻实施后,该制度在实践中也确实发挥了一定的作用。根据2014年最高检工作报告,2013年对不需要继续羁押的23894名犯罪嫌疑人建议释放或者变更强制措施。一般来说,基本法律对制度的规定一般较为概况,而《人民检察院刑事诉讼规则》作为检察机关内部规范,是检察人员依法履行职责的行为指南。建议有关部门通过深入调研,科学设计羁押必要性审查的实施细则,确保制度能够取得预期的效果。

[1]龙宗智.相对合理主义[M].北京:中国政法大学出版,1999.

[2]冯英菊.论逮捕的价值回归[J].云南大学学报(法学版),2006,(6):57.

[3] 左仰东,张建兵.“外地人”轻微犯罪适用强制措施之思考[J].法治论丛,2007,(4):106.

[4] 张苏.流动人口犯罪逮捕措施适用实证分析——以北京市A区批捕实践为主要样本[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2014,(3):70.

[5] 陈瑞华.超期羁押的法律分析[C].陈兴良.法治的界面.北京:法制出版社,2003:281.

[6] 陈瑞华.比较刑事诉讼法[M].北京:中国人民大学出版社,2010.

[7] 李斌.羁押必要性审查制度的构建探索[C].2012年第八届国家高级检察官论坛论文集:强制措施制度的修改及执行:266.

[8] 刘仁文.国外为何青睐保释制度[J].政府法制,2009,(6):5.

[9] A.M.van Kalmthout,M.M.Knapen,C.Morgenstern (eds) ,Pre - trial Detention in the European Union: An Analysis of Minimum Stand-ards in Pre - trial Detention and the Grounds for Regular Review in the Member States of the EU,Wolf Legal Publishers,Chapter 1,p.42(2009) .

[10] 王守安.审判为中心的诉讼制度改革带来深刻影响[N].检察日报,2014-11-10(3).

[11] 李昌盛.走出“逮捕中心主义”[N].检察日报,2010-09-23(2).

[12] 王彪. 刑事诉讼中的“逮捕中心主义”现象评析[J].中国刑事法杂志,2014,(2).

[13] 易延友.刑事强制措施体系及其完善[J].法学研究,2012,(3).

[14] 鸭良弼. 诉讼管理权[J].刑法杂志,1967,(15卷2号):162.

[15] 左卫民,马静华.侦查羁押制度:问题与出路——从查证保障功能角度分析[J].清华法学,2014,(2).

[16] 宋英辉.刑事诉讼原理(第二版)[M].北京:法律出版社,2008.

[17] 伦朝平,等.刑事诉讼监督论[M].北京:法律出版社,2007.

责任编辑:马 睿

On the Obligatory Target of Arrestment and Value Reconstruction

Tu Yu-wei

(School of Law, South China University of Technology, Guangzhou 510006, China)

Arrestment as a compulsory measure is abused in judicial practice and often deviates from its obligatory target. Arrestment shall and must be targeted as the most serious compulsory measure prescribed in Criminal Lawsuit in China and its value only lies in guaranteeing the smooth practice of criminal lawsuits. Procuratorial organs shall follow the value concepts of human rights protection, presumption of innocence and trial centralism in executing the right of arrestment and improve such relevant systems as assessment content, arrestment requirements and custody necessity in order to enable the role of arrestment to be given full play.

arrestment; obligatory target; value reconstruction

2016-02-23

涂雨薇(1987-),女,江西南昌人,华南理工大学法学院博士生,从事司法程序制度研究。

D925

A

1009-3745(2016)03-0106-11