论霍姆斯的“逻辑”和“经验”*

武宏志

(延安大学21世纪新逻辑研究院,陕西 延安 716000)

论霍姆斯的“逻辑”和“经验”*

武宏志

(延安大学21世纪新逻辑研究院,陕西 延安 716000)

“法律的生命一直不是逻辑,而是经验”这一经典名言被当作是霍姆斯“反逻辑”的法理学口号。但是,对霍姆斯文本的全面考察就会发现,他所反对的是逻辑学的一种特定形式。霍姆斯的“经验”不仅表明正统逻辑在法律裁决中并不起主要作用,而且在其中蕴藏着补充正统逻辑的“天然逻辑”或“新逻辑”的萌芽。因而,挖掘经验中的新逻辑,提取丰富的法律论证形式,甚至更一般的逻辑形式,构成发展霍姆斯论点的一种新的可能性。

霍姆斯 逻辑 经验 天然逻辑 法律逻辑 论证形式

霍姆斯是美国历史上被讨论最多、相关出版物最多、最受赞誉也最受批评的大法官。然而,作为“美国法律的一个有益符号”,其立场的真正优点尚未得到充分评价。应该充分认识霍姆斯的经验主义和宽容的优点及其对前进中的民主共同体的法律实践的重要性,[1]P59,62-63,85不能为了打破其作为美国法律之伟大人物的神话,而牺牲了对“法律文化重要发展方面的历史人物的平衡判断”[2]P803

霍姆斯“法律的生命一直不是逻辑,而是经验”这一经典名言强调司法三段论所依赖的法律原则的内容和形式将随着社会变迁而进化,这种适合时代需要的法律原则只能从经验中汲取,而不可能从演绎系统或狭义的逻辑系统推演出来。但是,独自根据经验也难以将新的法律原则提取出来,因为可提取的原则有多种可能性,选择此原则而非彼原则是“思想竞争”的结果,而这种结果是由“更加适合时代需要的新理由”决定的,这样一来,广义逻辑或关于理由的逻辑——论证逻辑就进入到新原则的创立或法官的“立法”过程之中。由于正统逻辑观的限制,非真值形式的推理或论证不在“逻辑”的视界之内,所以大量非形式或非真值函项的论证形式,比如,目的-手段论证和后果论证从霍姆斯时代到现在就是创立法律原则的有效手段,被推入“经验”的怀抱。所以,诸如此类的法律论证形式以及一般的论证形式尚未进入逻辑学家的视野,更没有获得正统逻辑的认可,不是“逻辑”的组成部分,然而却是演说家和法官屡试不爽的手段、技巧,积淀成他们的“经验”。这种经验其实是一种“自发的逻辑”,需要将它们提炼成“自觉的逻辑”。运用“自下而上”的提取方法,从这些蕴藏着法律论证形式的“经验”宝藏中,挖掘丰富多彩的论证形式特别是法律解释的论证形式,并将它们系统化,以补充正统逻辑,这是我们沿着霍姆斯“道路”前进的一种可行选择。

卡多佐说,霍姆斯的这句名言是“有待引申的主题。将来要做的,无非是对其加以发挥、评注”。考夫曼认为霍姆斯吹响了“下一代法律思想家的冲锋号”。[3]P209布鲁尔提出这样的命题,“法律的生命在于:逻辑中充满着经验,而经验又要受逻辑的检验。”[4]P123本文则要表明,经验中蕴藏着逻辑,逻辑应该跟随经验的步伐把自发逻辑提升为自觉逻辑。

一、霍姆斯的“逻辑”

霍姆斯的那句名言最早是在关于兰德尔《合同法中的案例》(1880)的书评中提出的:“法律的生命一直不是逻辑,而是经验。在法律领域,每一次新成长的种子都是一种所感受到的必要性。通过声称将一切简化为某种逻辑序列的推理,连续性的形式得以保持。但是,这种形式不外是新来者穿上夜礼服,以使自己像常规要求的那样漂亮可人。”[5]P233《普通法》(1881)在开场白之后,重述了上述第一句话。[6]P1同时,在“无效合同”那一章指出,“法律的区别基于经验而非逻辑。因而这并不使人们的交易依赖数学的精确性。”[6]P312《法律的道路》(1897)对那句名言做了进一步阐述。

(一)霍姆斯的批判性思维

作为美国大法官中“最伟大的异议者”,霍姆斯是一个典型的批判性思维者,所以,论述霍姆斯的逻辑观应该从他的批判性思维开始。

第一,霍姆斯倡导和践行一种健康的怀疑论。“质疑某人自己的基本规则,是一个文明人的标志。”[7]P173-174“如果没有了批判,波士顿将一无是处。”[7]P347应该“普遍质疑(罗马法的)那些规则是否适用于我们的法律体系。”[7]P53一项成功确立的法律规则均经过了训练有素的批评者的检验。[7]P23霍姆斯批评那些因为“我们的先辈已经那么做了”而不提问题的行动者或思想者,[8]P312也斥责“这个国家中有许多评论均毫无希望地缺乏个人的辨别或者勇气。”[7]P339他的怀疑论是彻底的,[9]Pxx-xxi因为一个人可以批评即使是自己的敬畏之物。由于一个人为其扎根于斯的地方奉献一生,甚至献出生命,因而必定具有某种狭隘性,但他的思想应当超越狭隘观念,不偏不倚;他应当有能力批判自己所敬畏和热爱的一切。[7]P236怀疑的主要对象是基本假设。霍姆斯指出,考察法律规则所暗含的基本假定,即某一条件或结果是合意的,导致其实现的某种方法是适宜的,是颇有助益的。这样的疑问时常萦绕在法官头脑里:对于所争议的问题,是否存在冲突的愿望以及实现这些愿望的对立方法?在特定案件中,是否出现了有资格占据主导的其他问题?“作为法官的首要职责就是审视根据规则而展开的这场博弈,这有助于理清思路。”[7]P173-174在霍姆斯看来,用批判性思维的态度对待知识是必要的。学问虽然有重要价值,但它容易将我们引入歧途。“过往的历史留给我们一套语汇并为我们的想象力设置了界线;我们无法摆脱它的束缚。”但是,一个理想的法律制度应当将其假设建立在科学之上,并从科学中寻找立法的正当依据。[7]P201-202众人的确信可以作为真理客观性的一个参考,但并不是确定性的检验标准。我们的个人经历可能使自己的特定偏好成为教条,洞察这些偏好的形成过程也意味着怀疑论。[7]P175-176霍姆斯也是建设性的怀疑论者,“恬静的怀疑论者。[10]P28他说,科学已经让世人学会了怀疑,同时也赋予了用证据检验一切的正当性。现在,人们对于要求证明任何制度、体系或者信仰在世间继续存在的正当性不会有什么抱怨。但是,当那些无知之人学会怀疑而不知道他们确实可以相信什么的时候,此时此刻所需要的是对显而易见之理的教授,因为大多数人没有准确地思考。[7]P239-240让人民达到理性的境界是一项进行缓慢的事业,只能通过温和的努力来实现。[7]P243当然,正在经历着否定和批判的时代,不能只是“没有支撑的批判”;在几分钟内便被砍倒的一棵树,却需要生长百年。[7]P272建设性的推理和有力的怀疑不可分割。法官在提出或者评价法律论证时经常依赖演绎推理,也在运用其他推理形式。在否定对所使用的权威性规则中的某个词或短语的有力怀疑,或者是否定对权威性规则的使用时,他们都依赖演绎推理。“有力的怀疑”对理解不同类型的逻辑推理至关重要。[4]P160理性崇尚分析,而诉诸传统则推崇不假思索地运用。[11]P316法官必须对他的直觉、本能、搜集到的材料、预感、情感和偏见去熟悉化、检验和辨析,这种理性的去熟悉化是批判性思维始祖苏格拉底的要求。[4]P166,168

第二,霍姆斯强调多元意见和思想竞争的天然性。不管何人,都应公开讨论那些他们做出其决策最终所依赖的立法原则,将广泛的政策考虑作为他们判断的基础。[12]P69在普通法之下,出现不同意见及其论证是常态。例如,对一个人要自担行为之风险这一理论,既有赞同的论证也有反对的论证。[12]P73“只有你暂时承认你的邻人与你一样明智,你才能与其进行争论。”[7]P119别人和我们一样,也有同样的真诚或信仰,也宁愿通过奋斗与牺牲去创造一个不同的世界。如果在根本无法达成共识时就去试图扼杀其他人,而不是让他走自己的路,那么这实际上就完全承认了,至少从表面来看,他们的理由恰恰与我们的一样正当。[7]P176容忍反对意见或对立观点似乎反映了这样一种悖谬的逻辑:如果你对自己的前提或者说服力毫不怀疑,并且十分希望得到某一确定无疑的结果,那么容许通过某种言论来表达对立的观点,似乎是在表明你认为自己的言论不具有说服力、似乎表明你并不十分在意这一结果,或者似乎表明你怀疑自己的前提或说服力。但是,霍姆斯强调,当人们已经认识到时间曾经推翻过许多人为之奋斗的信仰时,相对于相信自己行为的基础而言,他们或许更加相信,通过思想的自由交流能更好地实现人们所渴望的至善——即检验真理的最佳标准就是思想是否具有使其在市场竞争中得到认可的那种说服力,并且更加相信,真理是人们的愿望赖以切实实现的唯一依据。所以,“我们应当始终警惕那些遏制意见表达的企图……”[7]P318-319相互竞争的思想或信仰,有一些在思想的战场上获得了胜利,接着又转化为行动。[7]P241真理就是迄今为止在智识市场的竞争中存活下来的那套观念。[13]P195

第三,霍姆斯坚持一种语用的评估论。“我们不能满足于培养仅仅背着一只装满华而不实的一般原则的碎布袋的学生。”真正有价值的一般原则具备具体化、可行性、工具性和历史性这些特征,因而必须从整体上来看待一项原则,如果没有这种整体观,就将无法真实地判断此原则的适当程度。[12]P196霍姆斯相信,人们通过与科学方法相类似的5步法来理解法律决策。[2]P815法律人感受到时代的精神。[12]P194健全法律体系首先应该符合社会的真实情感与需求。[7]P117专家应当可以概述其他学科知识,并说明自己学科的长短之处;他应当是理性的,并且可以冷静地辨别事物。[12]P199所以,对理由的思考、反复思考,至关重要。“我们完全有权再次思考存留下来的规则通行的理由,采取一种更为广阔的视野,重新确定这些理由是否令人满意。”“详细的审查和修改总是正当的。”[12]P33在很大程度上,人们在没有对一些原则的理由进行深思熟虑的、自觉的和系统化质疑的情况下,仍然想当然地认为这些原则是正确的,而我们现在则仅仅处于哲学反思以及重新考虑这些原则之价值的初始阶段。没有时间去寻求更好的理由并非是最好的理由。[7]P220实际上,当法律体系所包含的每一规则均被清晰而明确地指向它所促进的某一目的时,当用语词表达或者准备表达渴望(实现)的那一目的的理由时,这一法律体也就更为合理和更为文明了。对于法律的理性研究在很大程度上仍然是对历史的研究。如果没有历史,文明将无法了解那些规则的准确(适用)范围,这种了解正是我们的职责所在。历史是此项理性研究的一个组成部分,因为它是通往启蒙怀疑主义的第一步,即通往对于那些规则的价值进行深刻反思的第一步。尤其令人厌恶的是,昔日制定某项规则时所依据的那些理由早已消逝了,而此项规则却依然仅仅通过盲目模仿过去而存在着。[7]P221霍姆斯同意兰德尔“法律原则的数量很少,因而可以运用那些形成并确立法律原则的案例加以教授”的观点,但生长的、鲜活的“具体”更是霍姆斯的钟爱:“相对于一般原则而言,难道一个人不能更鲜明地记住一个具体事例吗?相对于运用任何抽象的语言形式来把握某项原则而言,难道不能将一项原则从本质上更准确地理解为可以表明其程度与界限的半打例子的隐含大前提吗?无论是明确的,还是隐含的,相对于你们仅仅看着一项原则躺在你们面前的铅印纸上死去而言,难道你们研究原则的发生学及其成长过程不能更好地理解它吗?”[7]P197-198不过,如果重新考虑导致使用相同规则的可能性很高的话,那么,在缺乏改变传统规则的成熟的特殊环境时,重新考虑似乎就是一种浪费。[11]P317在一个允许对先例进行某种程度的再检验的制度中,只要没有明确注明情况已经改变了,那么,重复的结果可能就表明了它的正确性并且有理由信赖它。[11]P318霍姆斯指出,法官们不愿意讨论政策问题的原因在于,一旦离开纯粹逻辑演绎的途径,他们就失去了把法律推理当作是数学确定性的幻象。“政策问题”不能依靠一般性来回答,而是要凭借这么做的价值或者对其所得与所失的比较来回答。社会领域竞争中的“生活利益的经验教会了”我们树立比较利害得失的价值观念。[14]P185所以,通过类比和反类比的“衡量”就非常重要。[4]P155基于语用的评估论,霍姆斯要求洞察法律规则背后的社会目标,疑难案件的症结正在于此。由于一条法律规则的真正证明(如果有的话),是帮助生成一个我们愿望的社会目标,因此那些制定和发展该法律的人应该在其头脑中明确表达那些目标仍然是必要的。与逻辑方法相比,社会愿望的角力更为根本。冲突的社会愿望在案件中通过双方提出各自的类比表达出来,这才是我们真正面对的冲突。冲突双方谁的愿望在冲突的关键点上最有力,是个社会问题。由于这个或那个愿望可能已经在先前的裁决中得以表达,以至于逻辑要求我们假定它压倒了我们面前的这一个,所以要裁判的也许减少了。不过,假如是这样显而易见的话,案件也就不是疑难案件了。这里有所怀疑,简单的逻辑工具并不充分,法官受到召唤使用至高无上的选择特权。[15]P460-461

第四,法学教育应该注重思维。智识教育的主要内容并非事实的获取,而是学会如何使事实变得鲜活,这就是要把事实的假象,事实的零散传播,通过“思想的磁流”转变成一种有机的秩序,富于生机,结满硕果。科学与勇气一样,决不会超出验证的需要,“总是必须准备证明自己以对抗所有的挑战者。”[7]P192-193哈佛大学给学生提供的帮助并不在于它曾经教授给他们数学、化学、政治经济学,而在于无法揭示的习惯方式,通过无法记录下来的传统,它帮助具有崇高品质的人完善他们的才能。[7]P184在我们恢复对哲学思考的兴趣的影响下,成千上万的人都在分析和归纳着法律的规则及其成立的理由。[7]P195有抱负的大学生必须面对开创性努力中的孤独……当他那样做并且将怀疑转变为成功时,他就成为了自己的主人,懂得了成功的奥秘。[7]P205霍姆斯对学生的忠告是:要获取有关你们主题的开放视角的方法是:首先,借助于法理学,遵循现有的原则体系,从而认知其最高级的普遍原则;接着,从历史中探寻这一原则体系是如何转变为现有状态的;最后,尽你们之所能,去思考一些规则所试图实现的那些目的,为什么希望实现这些目的的理由,需要放弃什么来实现这些目的,以及那些目的是否值得付出这样的代价。[7]P229-230理论是法律原则中最为重要的组成部分。无须担忧理论不切实际,因为对于富有才能之人而言,理论仅仅意味着深刻地钻研这一主题。[7]P231对于任何范围内的想象力而言,意义最为深远的权力形式并非金钱,而是对观念的驾驭。看看笛卡尔死后100年,他的抽象思想如何成为支配人们行为的实际力量,看看当今世界在多大程度上是由康德而非拿破仑所统治。[7]P232-233每一种观念都倾向于首先成为一种回答,然后再成为一种代码;依其价值,它无助的沉思或许有一天会登上王座,无需武力或武力的支持,这种沉思或许会将某种无法抵抗的专制权力闪电般射向整个世界。[7]P237-238法律中更为深远和普遍的部分在于那些赋予其普遍意义的方面,正是通过它们,你们不仅成为你们事业上伟大的主宰者,而且将你们的主题与宇宙相连,并聆听无限的回音,瞥见深邃的转移,领悟宇宙的法则。[7]P233不难推断,推崇批判性思维的霍姆斯不可能“反逻辑”。

(二)霍姆斯的逻辑观

霍姆斯首先把逻辑理解为思想的自洽性或陈述的一致性。《普通法》的“目标是要呈现一幅普通法的全视图”,而“完成这一任务除了逻辑以外,还需要其他工具。”这是因为,表明某一体系的一致性要求某一特定的结果,但这并不是全部。“法律的生命一直不是逻辑,而是经验。所感受到的时代的必要性、主流的道德和政治理论、公共政策的直觉,甚至是法官与其同胞共有的偏见,无论是公开宣布的还是下意识的,在决定用哪些规则治理人们方面,其作用要比三段论推理大得多。法律蕴涵着一个国家数个世纪发展的故事,我们不能像对待仅仅包含公理和推论的数学教科书那样对待它。……在任何特定时代,法律的内容,就其本身而论,都完全可能与时人所以为便利的东西严丝合缝;但是它的形式和机理,以及它在多大程度上能够导致我们所希望达到的效果,则极大地依赖于过去。”[6]P1在这里,霍姆斯根本没有贬低逻辑在法律中的作用,而是就逻辑的定位给出根本依据。法律的生命在于始终反映时代的要求,哪怕是包含着偏见的时代要求,因而才服务于时代。一个健全的法律体系的第一要件是符合当地社会的情感和要求,不管这些情感和要求是对是错。[6]P41追根溯源,法律中所包含的“治理人们的规则”从何而来,为什么选择此规则而不选择彼规则,只有用时代的需要才可做出正确的解释。就此而言,法律的发展即是一个国家发展的缩影。所以,对待法律不能像“对待仅仅包含公理和推论的数学教科书一样”,因为数学教科书从设定的公理根据逻辑规则推论出全部有效定理,它只展现抽象数学命题之间的蕴涵关系,因而逻辑的一致性和可演算性是其本质,它与时代的要求无涉,而其推演的逻辑性恰恰要求排除主观意见。当然,每一时代的法律也不可能孤立于历史甚至与过往历史完全决裂,历史的承继性和连续性制约法律的“形式和机理”,因而法律发展的形式内蕴一种秩序、连贯、脉络,这就反映为叙述法律的“逻辑”。所以,在随后对普通法的叙述中,霍姆斯一方面揭示相关法律的历史原由,另一方面描绘其机理和形式的演化。例如,只有假设船舶宛若被赋予人格那样而予以处理,才能够理解海事法似乎特有的那种恣意性,基于这一假设,这些恣意性立刻变成一致的和合逻辑的。[6]P26-27

霍姆斯认为,法律发展的形式和内容之间的悖论也只能通过历史来解释。法律的成长“在形式上”是“逻辑的”,但在“内容上”是“立法的”。[6]P35按照正式的理论,每一新裁决都是从已有先例用三段论法推出的。但是,由于即使某些先例曾经所起的作用已结束且它们的缘由已被忘却很久之后,这些先例依然生存于法律之中,因而仅仅从逻辑视角看,根据它们推出的结果必定常常是失败和混淆。同时,从更深层次看,法院宣称一直是法律的那些东西,其实都是新的;就其根基而言,都是立法性的。大多数情况下很少被法官提及,总是伴随一种辩解的那些考虑,即对当地社会所关切的应变之策的考虑,恰恰是法律借以汲取全部生命之液的隐秘之根。因此,通过诉讼发展出来的每一重要原则,事实上最终都是或多或少清楚地理解公共政策视界的结果。当然,更为一般地,在我们的实践和传统之下,是本能的偏好和未曾明言的信念的无意识结果,但是,依然可追溯到公共政策视界。由于法律是由一些能干而有经验的人掌管,这些人对为了一个三段论而牺牲实践智慧(good sense)这样的事知道得太多了,因而会发现,当古代的规则以种种形式维持自己时,人们就一直在为它们寻找更适合于那个时代的新理由,而从移植它们的那些依据中,这些规则逐渐获得了一种新内容,最终也获得了一种新形式。不过,迄今为止,这一过程很大程度上是无意识的,因此,记得事件怎样发生的实际进程很重要。[6]P35-36学历史的学生极为熟悉一个极为常见的现象:远古时代人的习俗、信念和需求建立一条规则或一个公式。在数世纪的进程中,这些习惯信念或和需求消失了,而规则却留下来。提出规则的理由已被遗忘,而对规则本身,仍有聪慧的头脑致力于探究如何解释。人们会思考政策的某些依据,它似乎解释了这些规则并与目前的情景相调适;于是,这些规则就适应于人们为它寻找出的新理由,从而开始一段新生涯。旧形式接受了新内容,然后为了与接受了的意义相协调,甚至形式本身也及时地改变了自身。霍姆斯举出体现许多不同规则的混合例子,每一规则都由合情理的、看上去充分的政策依据来做出解释。[6]P5

从历史或社会现实演变的历程来理解法律的生命,就可以解释那些仅仅从法律的形式方面来考虑法律的所有理论的失败,无论这些理论是想从先验的假设演绎出法令集,还是设想法律科学属于法律的优雅性或部分之间的逻辑融贯。其实,法律总是在逼近、但永不会达到一致性。在一个极端上,法律永远在采纳来自生活的新原则,在另一个极端上,法律却总是保持着得自历史的旧原则。只有当法律停止生长时,它才会成为完全一致的。[6]P36可见,霍姆斯所揭示的看似不变的“形式”背后所隐藏的巨大内容变化,肯定了逻辑在法律中的重要性,但反对过高估计。他是在强调法律原则、规则的社会源头的意义上,将经验看得比逻辑更重要。或者说,就反映社会需要与保持法律自身的一致性或逻辑性相比,社会历史所提供的法律规则的内容比逻辑所提供的形式更为优先。

霍姆斯对法律生命力的这种理解,必定导致与黑格尔相反的逻辑观:不是从逻辑到生活,而是从生活到逻辑。逻辑其实是一种感觉或直觉的概念化。黑格尔以其准数学形式提出,错误是正确的否定,而惩罚是否定之否定或报应。因此,在与罪行成比例的意义上,惩罚必须是相等的,因为其唯一功能就是要消灭犯罪。“没有这种逻辑装置的其他人则满足于依靠一种感觉到的必要性,即恶行之后是吃苦头。”[6]P42在给吴经熊的信(1923)中,霍姆斯指出,“当我初读黑格尔逻辑学译本时,留给我、不能说服我的唯一命题是:一个三段论能摇尾巴,换言之,他未遂的从逻辑到生活的转换,我认为是一种欺骗——这属于比我更了解他的那些人的判断。”[16]P162因此,一般原则是从生活实践提取出来的。“我对于哲学问题的看法仅仅在于,从个性之中认识共性,这或许只是一种常识,但是,如果你能够认识到,任何个性都与其他个性一样可以充分说明事物的共性,那么这就是最重要的一种常识了。……艺术家可以从树木中发现成长的脉络,商人可以在混乱无序中发现商机,律师可以在纷繁的戏剧性细节中发现规则。”[7]P354成为一位伟大法律人的一个标志就在于,他能够发现那些最为宽泛的规则的适用。[7]P228

霍姆斯在不同语境下使用不同含义的“逻辑”。[6]66,79,219, [7]213, 252, 294, 296, 299纵观霍姆斯有关逻辑的论述,可以说,他的“逻辑”涵盖广阔的范围,并不局限于专业逻辑范围。逻辑最一般的意义是内部结构、顺序,其次是正当(充分)理由支持,接下来是推出关系,最后是演绎。从外延看,有三种基本形式:“法律人的训练是一种逻辑上的训练。类推、辨别和演绎的过程是他们最熟悉的。”[17]P181使用先例不仅涉及演绎,也涉及类推。辨别(区分)与反类推相联系。正如格雷所言,霍姆斯的类比推理是建立在理论应该运用在相关的案件中的逻辑一致性的意义上的,但他并没有假装他的结论是从已有的规则推导出来的。霍姆斯认识到,在由规则决定的判决和立法之间有个中间地带,一个由类比这种非形式的逻辑根据、原则和标准控制的地带。所以,律师的逻辑训练包括演绎、类比和区分。根据规则、原则、类比的推理或论证都属于霍姆斯所理解的法律逻辑。[14]P194-197也即逻辑的日常用法和法律人的用法,是广义的逻辑。除了上述三种而外,还包括“以概念和语言意义为基础的先验推理”[14]P171-173。从非形式逻辑视角看,赖尔所看重的基本概念分析是逻辑所要求的概念清晰化的基本工具,因而霍姆斯强调的分辨法律术语和道德术语也极为重要,也属于广义逻辑的范畴。通过逻辑思考就会发现在法律与道德之间进行区分的理论意义与实际意义同等重要。[7]P209摆脱不必要的法律与道德的混淆,就可以在思想的清晰上受益匪浅。[7]P215由于法律规则中的法律术语的含义不确定或不唯一,因而法律推理的前提并非明确无误,所以总会有大量的案件受到人们的怀疑,或许是永远的怀疑。[7]P353-354在整理和重塑普通法的实体时,霍姆斯坚持概念的使用应该是抽象的、一般的,专门从法律中抽取出来。这些高层次的范畴、概念和一般原则是为具体法律问题从已发现的客观事实推演出来提供大前提。分类是为了把理论整理得更易于记忆和理解。在这里,显示了分类或理性划分意义上的逻辑作为法律的一种“力量”。[14]P188-189

值得注意的是,霍姆斯提醒区分因果关系和条件句。他指出,若A则B不等于A引起B,若A则B这种形式与因果判断无关,因为前一形式是假设性的。在这样的假言判断中,前提句与结论句之间根本不存在任何因果关系。虽然转向归纳法时可能会发现两个事实始终在一起,即使二者不是因果,也可以认为它们源于一个共同原因。但无论如何,均不可能假定这个“若A则B”具有判断的形式。逻辑的分类仅仅涉及赖以表达判断的形式。本质、因果关系等概念属于内容,而不属于形式。[7]333,328这一认识已经比当时的逻辑学家的看法高明许多。

如果要对霍姆斯所使用的“逻辑”一词的含义再加细化,仅根据《法律的道路》就可析出5个含义:(1)有判断力的、合理的、正当的、明智的;(2)三段论或其他形式推理;(3)由公理、推理规则和定理构成的几何学式的形式推理系统;(4)理性的可辨别的因果关系模式;(5)一系列的论证方式,它们各自有固定的形式却又区别于其他逻辑训练。[4]P131-132所以,他的“逻辑”似乎代表着不同的东西:体系的一致性、演绎、归纳、类比甚至是朴素的常识。[14]P170

(三)霍姆斯反对怎样的逻辑或逻辑观

霍姆斯对法律逻辑的观点是完全一致的,也绝不是一般意义的“反逻辑”。他认为,逻辑在法律的形成过程中起着显著的(但不是唯一的)作用,逻辑也为法律研究的评价提供重要的(但同样不是唯一的)标准。[14]P170霍姆斯被看作是一个“清扫夫”,不仅把混淆法律与道德的观念当作垃圾扫出去,也要横扫法律即是逻辑的观点。[18]P18-19他曾说,“我认为我赏识逻辑”,并以《法律文选》第180页《法律的道路》的论述作为明证。[16]P165

按典型的传统观点,法律被看作是从一系列的公理演绎出作为推断的法律原则和作为定理的规则,然后把这些规则用到实践中,产生确定的法律结果。公理可以从哲学或自然法中吸取,也可以从内部得到,如实证主义法学家断言的一些最简单原则。霍姆斯撰写《普通法》时,在保守的或激进的法官身上可以找到德国的新康德主义法理学和美国的兰德尔主义法律科学这两种不同倾向。[14]P176兰德尔因为在《合同法案例选》(1871)前言中的几句话[19]P4-6而被人们将其与死板的科学主义联系起来:法律是一门精确科学,能进行精确的几何学演算。1880年霍姆斯称兰德尔是“最伟大的在世法律神学家”。[5]在给波洛克的信中(1881),霍姆斯批评兰德尔代表法律思想中的“黑暗力量”,因为“他的全部就是逻辑,讨厌逻辑之外的所有东西。他对案例的解释和理解可能会让做出判决的法官大吃一惊。”但是,波伊尔(Allen D. Boyer)指出,如果说将法律作为科学归属于兰德尔是错误的,那么,假设他相信裁决者以科学精确性做事也恰恰是轻率的。因为在写了案例书前言5年之后,兰德尔指出:法律没有数学的证明必然性;人们也不承认它有许多简单而容易检验的可能性,就如在一种死去的语言或外语的情形下;它也不认可真理作为其终极检验和标准,就像自然科学一样;我们的法律也不是用一种书面文本体现出来,它将要被研究和解释,就如用罗马法的案件。把法律当作数学一样可以精确演算的另有其人。在纽约城教法律的内战前思想家肯特按照数学模型描述法律,说法律“作为从案件到案件和从原则到裁决的一系列演绎”而成长。斯托里曾建议,法律原则绝对可靠而不变,限制法官裁决案件的权力。兰德尔的科学主义虽然也用许多同样的语言表达,但与此有别。兰德尔对法律的研究和教授,并不是把法律当作一个原则系统,其有效性可以最终追溯到造物主,而是把它作为一个不仅适用于法院的案件裁决,也是来自那些案件的逻辑上融贯的技术性规则、原则的系统。所以,不应混淆兰德尔对正确信条的坚持与柏拉图主义者所坚持的现存法律反映了不变的真实,也不能将兰德尔通过研究案例来澄清信条的号召等同于形式主义的法学和政治反应。波伊尔感叹,我们需要一个为形式主义担责的后台人物,因而“发明”了兰德尔,甚至需要某种再发明。几代批评家将一位仔细的法律人当作一个坏的形而上学家示众,这是错误而不幸的。[20]P365-366,371其实,霍姆斯和兰德尔根本不是现实主义和形式主义辩论的两个极端。虽然在许多方面有分歧,但他们共享一些有关法律推理本质的基础预设:霍姆斯同意兰德尔法律推理是法律方法的一个重要部分;同意法律推理基于一种深层的逻辑结构。但不同意兰德尔这样的假设:普通法基于与时间无关的结构,普通法的这个结构总得隐含在宇宙的自然秩序之中。对于霍姆斯来说,法律的结构是历史地应变的,其功能与社会语境相关。关于法律的结构的不同概念导致法律决策的鲜明的不同看法。假如法律的结构是语境依赖的,那么人们可能总是问,是否某种特殊结构适合于给定的法律语境。因此,霍姆斯并不共享兰德尔的观点:法律逻辑决定法律结果。对霍姆斯来说,法律逻辑塑造法律决策,但这只是故事的一部分。同样突出的是经验——“感觉到正义和公平的必要性”,正是法律经验的这个元素,说明霍姆斯的坚持:法律科学是经验的而不只是逻辑的。[21]P334-335

霍姆斯批评的不是演绎推理本身,也不是推理在法律论证中的作用[4]P129-130他真正不满的是一种特定的解释方式——看不见或装作看不见对规则的一般性条款进行不同的解释是允许的,所以法官有选择的空间。所有自然语言都有的“空缺结构”使得法官可以按照社会目标进行裁决,但形式主义法官没有这样做。[14]P171-17霍姆斯要人们看看他《法律文选》中180页(《法律的道路》)如何“赏识”逻辑,而这种赏识是与批评“逻辑形式的谬误”[17]P184融为一体的。

“我所指的谬误是这样的观念:法律发展中起作用的唯一力量是逻辑。”[17]P180霍姆斯承认,如果从最一般的意义来理解逻辑,法律确实是一个逻辑的发展,因为宇宙中的所有现象均是如此。我们思考宇宙所基于的假设是,在每一现象与其前因和后果之间存在一种固定的数量关系。假如存在这种现象的事物却没有这些数量关系,那就是一个奇迹。奇迹超脱了因果规律,也超越了我们的思考能力,或者至少是我们的理性难以企及的一种东西。因而,我们思考宇宙的条件是,宇宙能够被理性地加以思考,换句话说,与我们最熟悉的那些部分一样,宇宙的每个部分也是果和因。所以,“在最宽泛的意义上,正像所有别的事物一样,法律的确是一个逻辑的发展,这是正确的观念。”但是,霍姆斯所说的危险不是对“支配其他现象的原则也支配法律”的承认,而是这样的观念:“一个给定的系统,比如我们的系统,可以像数学那样,从某些一般的行为公理计算出来。”这是人们的一个天真的错误。因而,司法异议常常会受到责难,异议的出现好像仅仅意味着一方或另一方没有做对他们的算术题一样;假如他们愿意再花点心思,就必定会达成一致意见,即找到完全相同的、唯一的正确答案。[17]P180“这种思维模式完全是自然的。”法律人的训练是一种逻辑上的训练……司法裁决的语言主要是逻辑的语言。逻辑的方法和形式迎合了人们对确定性的渴望和每个人心中的宁静平和。“但一般而言,确定性只是一种幻觉,而心灵宁静也非人之命运。”霍姆斯在此揭示了,形式演绎的逻辑形式和方法符合人们对确定性的期待,迎合了人们的稳定感;用这种观点来看,司法裁决的逻辑无非就是一种“计算”,“确定的输入,确定的输出”。如果说有出错之处,那也是计算者的疏忽或懒惰。所以司法异议(赞成和反对)的出现,表明有人“计算”错误,是要避免的例外。然而,追求确定性本身就是可疑的,“你不能进行精确数量的测度因而不能找到精确的逻辑结论”,你身处一个“战场”,不存在一劳永逸的测定手段,在这里做出的决定可能只不过就是体现特定时空中的特定团体的偏好。所以,“在逻辑形式的背后,存在着对竞争的立法理由的相对价值和重要性的判断,千真万确,常常是未予表达的、无意识的判断,然而它们却是整个诉讼的根源和命脉。”[17]P181霍姆斯“不相信也不知道有关绝对真理的任何东西。”[16]P165“没有具体命题是不证自明的,无论我们可能如何准备好接受它。”[17]P181司法裁决的核心可以采用三段论这样的逻辑形式,但法律规则大前提的含义,它的立法理由,相对于替代规则的竞争力或优势,选择它的理由等等,却是支撑三段论逻辑形式的支柱。继续深挖这样的问题,就会发现“在关于立法政策的问题上,存在着一个隐蔽的、半意识的斗争”,所以,任何人想要“演绎地或一劳永逸地解决它……在理论上是错误的”,他的结论无论何时何地也不会被接受。[17]P182-183需要认识到,我们法律的很大一部分怎样允许重新考虑公众思想习惯的细微改变。[17]P182-183问题在于,法官自身未曾充分认识到他们对社会利益权衡考虑的不可避免的责任。在司法上厌恶处理此类考虑通常导致的结果是,使判断的真正理由和基础没有清晰表达出来。所以,除了法律人的常规逻辑训练而外,更要训练使其习惯于更加明确和清晰地考虑社会利益,并据此证明他们所制定的规则是正当合理的,让他们明白,他们总是有倾向性地对待那些有争议的、往往是亟待解决的问题。[17]P184霍姆斯认为,判决不能通过演绎得出时,这样的判决就是立法,此时起作用的不是逻辑而是法官。Olmstead一案中的言论非常典型:因为法院不受“从已有的规则进行逻辑演绎”的限制,它遵照的是“我们需要决定选择哪个……对我来说更好,……让一些罪犯逃脱比政府扮演一个不光彩的角色要好些。”[14]P184当然,霍姆斯在强调他是在进行选择而不是按照逻辑的命令行事时,用有些夸张和不准确的语言描述了判决的规律,常常使用侵略性的“反逻辑”语言。比如,在给Laski(1916)的一封信中写道:“我要确定的界限是实践的,而不是逻辑的。”[14]P183-184

可见,霍姆斯所批判的是只顾“内部证立”而不管“外部证立”的演绎形式主义裁判观,他所反对的逻辑观是不切实际地夸大形式演绎逻辑在法律发展和司法活动中的作用。事实上,霍姆斯对非形式逻辑的原则和类比在司法过程中的作用有所让步,以便在机械地进行演绎和主权者立法选择这两种完全相反的刻板观点之间进行协调。[4]P187他的“反逻辑理论”其实是认为:法律制度是鲜活的,用演绎公理系统不能充分解释它,主要因为法律的最显著作用是通过法官“模糊”的裁量和对法律的运用来体现。[4]P125不过,对霍姆斯观点的误解也事出有因。哈特认为,霍姆斯对“过多地使用逻辑”或者“干巴巴的逻辑的极端”的批评并不对,因为“逻辑并不强制对条款进行解释”,并且“对具体情况如何进行分类”这个“司法裁决的核心……保持沉默”。[14]P171-173他对反逻辑的勾勒太粗略了,对概念性问题不够敏感,导致了他自己对逻辑和经验的描述虽然有启发,却不令人信服。由于霍姆斯不恰当地把“经验”放在“逻辑”的对立面,使得好几代的律师、法官和法学教授事实上没有把严格的逻辑形式研究放在法律课程中的适当位置。结果,美国的法律文化——表现在法学院、律师简报、法官司法意见的撰写、法学教授的法理学思考——普遍地缺乏清晰的司法论证,法官和律师简报既没有也不可能达到更高的理性的、清晰的水平。事实上,法学教授甚至更加推崇理性的不清晰,把它作为法律论证的优点。应该与这种法律文化做斗争。[4]P138-139

二、霍姆斯“经验”中的逻辑

国内战争的经验和当法官的经验对霍姆斯的风格有重要影响。威尔逊发现,霍姆斯的书信和演说是对战后“美国散文风格的矫正”——过度修辞的修剪和用简单宣示传达致力于看似不复杂的经济发展努力的社会感。他的司法意见也是如此,一串简单宣示句之后是一两个引证,有些偶然的、朴素的观察:当下的案件不像早先的案件。霍姆斯曾期望自己的工作是创造性的、智力上刺激的,处理美国生活的核心内容和基本制度之功能的大致轮廓,但均不如愿。这样的情境使霍姆斯在司法意见上变得越来越神秘,司法共治常常迫使他抑制自己的哲学,必然限制其写作风格。其幻想的最终破灭导致了一种与众不同的风格和一种司法角色的理论。[22]P980但是,司法裁决诉诸普遍的经验或常态经验,普通经验是普通人(即具有正常智力与合理谨慎之人)的经验。普通人是一个想象中的人,陪审团代表他,当适用于任何特定个人时,他的行为即是一种外部的或客观的标准。一个人可能在道德上没有瑕疵,而只是因为他具有比普通人较低的智力或较少的谨慎。但是,他本应具备那些素质,否则将自担风险。如果一个人在其行为发生时便知道这样一些事实,即从这些事实中,根据普遍经验便可看出将会随之产生哪些后果,那么不论他个人是否能够预见到这些后果,他均有可能不得不赔偿损失。[7]P315一般而言,惩罚任何行为的理由必定是为了防止某种损害,而可以预测的是,这种损害在实施那一行为的情况下很可能就是该行为所导致的结果。在大多数实体性犯罪中,那种可能性所基于的理由就是由经验所显示出来的一般原因的正常运作。[7]P138从大尺度来看,整个历史也是经验,这种经验决定整个法律的演变和形式。“一页的历史抵得上整卷的逻辑”。[11]P316所以,对于与逻辑相联系的霍姆斯的“经验”,至少可以从三个不同的层次和视角,即霍姆斯的个人经验、普遍经验和历史经验来考察。他的个人经验影响了他的法律论证方式和风格,普遍经验提供了法律论证形式的源泉,而历史经验构成法律内容和形式的根基。

(一)霍姆斯的“经验”与逻辑

霍姆斯采用实用主义者方法,更准确地说,实效主义方法,设法将探究的焦点从一个人信守允诺的义务转到违反允诺的后果。在《普通法》中,霍姆斯论证,法律本身仅仅关心行为而非内心状态。从他否认执行允诺的法律义务中同样可以看到法律与道德的分离。法律的“坏人”理论构成霍姆斯法理学的基本元素。坏人只对违反法律的后果感兴趣。[9]Pxi在“理想与怀疑”的演说中,霍姆斯说,“关于法律的公式,我觉得考虑考虑或许被隐含的假设将是极为有益的。这种假设一般有两个:如此这般的条件或结果是合意的;某某手段对于实现这种合意结果是适当的。在所有可争论的问题上,都存在用相悖的手段加以实现的冲突愿望,以及更进一步的问题:哪个有资格在具体案件中占据主导?对这样的争点,逻辑并不能带我们走多远……”[17]P306-307同样,《法律的道路》也有近似的表述:“尽你们之所能,去思考一系列规则所力图实现的目的,希望实现那些目的的理由,实现那些目的要放弃什么,以及那些目的是否值得付出这样的代价。”[17]P197-198在这里,霍姆斯其实已经触及到一种“后果主义者”的推理或论证,它不仅是法律分析和论证的一种模式,也是决策的基本模式,即根据后果的论证形式,分析这种论证形式的结构并对其进行合理性评估便是逻辑问题,至少是非形式逻辑的问题。因为这种后果的或“实效的”论证形式,按照语用-辩证法的分析模式具有如下结构:

1. 行动X应该被执行

1.1 行动X将导致(正面的)结果Y

(1.1)’(假如X类行动导致一种[正面的]结果Y,那么,那些行动就应该被执行)

(1.1)’往往是常识或公共知识,因而在论证中作为假设前提隐而不表。评价这类非形式论证,通常提出批判性问题,如若这些问题得到满意回答,论证的结论就可被“假设地”接受。

(1) X对Y是必要条件吗?

(2) X对Y是充分条件吗?

(3) 结果Y是大多数人想要的事物吗?

(4) 结果Y与其他可能结果相一致吗?

(5) 结果Y比其他结果更合意吗?[23]9-13

可见,霍姆斯法理学的总体思路暗含了实效论证的架构,只是他那个时代的人不可能认识到它是一种非形式逻辑研究的主要对象——合情论证形式或可废止论证。这是霍姆斯“经验”中自发的非形式逻辑的典型体现。

在霍姆斯那里,经验、理性人和“众人之意”是融合在一起的,这种融合的粘合剂是其频繁使用的语用论证形式或亚里士多德意义上的修辞式论证。这个特征一方面给人们造成了霍姆斯的司法意见不重视逻辑(形式逻辑),另一方面却给发掘霍姆斯司法裁决中的逻辑(非形式逻辑)提供了可能。霍姆斯的司法异议或反对意见的主要风格特点是简洁、新鲜和跳脱了法律术语,强调具体的而不是形式主义的东西,注重识别价值和政策而不是吟诵公式。可惜的是,霍姆斯的主要遗产并不是让写得好的意见成为时髦,这是美国法律和政治文化(轻视优良写作甚至清晰有力的表达)上所需要的一场革命性变化,而是使反对意见成为时尚。[9]Pxii-xiv霍姆斯真正的伟大之处,不在于作为狭义的律师、法官或法律理论家,而在于作为松散意义上的作家、哲学家,其特点在于将文学技能和哲学洞察注入他的法律工作,因而称之为“作家-哲学家”更合适。他把“修辞学”附加到评论、评估写作或演说上,作为对其听众的说服、教诲、神秘化、消遣或诸如此类目的的工具。霍姆斯最好的异议,特别是洛克纳异议(很可能是最著名、最有影响的异议),归功于其中的修辞技能而非推理质量。至少在某些方面,霍姆斯因为是一个伟大的文学艺术家、哲学家,所以才成为一个伟大的法官。[9]Pxvii霍姆斯的裁决有两个特色:其一,这些裁决代表他致力于一种强健的、有竞争力的实用主义;其二,这些裁决代表他作为作家和演说家的风格。霍姆斯在美国法学家中的重要性取决于他的司法哲学和修辞风格的结合,这二者突出体现在他的耶鲁演说中。[24]P219-220丹尼斯发现,霍姆斯的文学技巧的两个关键特点是他使用格言和修辞式推论,而阅读霍姆斯的裁决会发现,格言可以理解为修辞式推理的形式,这种推理形式让霍姆斯执行并明确有力地表达其实用主义。另外,格言式风格和修辞式推理之间的关系让霍姆斯把法律概念化为一种需要小心关注语言的永恒的未竟事业。他让我们看到作为论辩技术的格言的力量。[24]P220-221在许多作品中,霍姆斯避免按照历史先例和法律词汇来解释手头案件的冗长的技术性论证,他的意见短而有启发,旨在影响广泛的听众。比如“思想的自由贸易”这样的隐喻是要通过联系其他概念来捕捉一个案件背后的假设。因为在他看来,法律就是法官决心要做的事情,法律的语言决定司法的行动。格言所承载的世界观的一个重要特性就是,它表达“一种经验观”。格言的神秘本质暗示,解释的任务没有终结,也暗示经验不可能被完成,而总是把我们引向进一步的问题、不确定性、其他的视角和可能性。霍姆斯明显偏爱人们把他的裁决当作格言而非权威断言来解读。《普通法》那句名言是要拒斥法律科学基于逻辑上演绎出的不可反驳的一般原则,拒斥这种使用三段论推理得出其原则的法律科学。按照霍姆斯的观点,经验不可能还原成在三段论证明中使用的一般命题。[24]P222-223一般命题是重要的,但这种重要性是受限的。在著名的Lochner v New York案的异议中,霍姆斯运用了这个观念,一般命题并不能裁决具体案件。裁决将更为微妙地依赖于某种判断或直觉,而非任何清晰的大前提。[7]P305

(二)普通经验中的逻辑

霍姆斯发展了一种与心理的或个体的经验概念不同的集体经验或社会经验的概念。普通人的经验这一社会概念在霍姆斯使用“理性人”标准的债务案件中最清晰地体现出来。“一个审慎之人在特定环境下将做什么的问题……等于有关在这些或那些环境下这个或那个危险性状的经验教益是什么的问题。”换言之,除非一个有普通智力和预筹能力的人将对他之所为担责,否则法律并不认为一个人有责任。当然,普通人、审慎人和理性人都是虚构的,它们被用作一种法律主张的外部检验。这种对共同经验和合情理性的强调由关注个体的信念和激情所调和。对集体经验和个体力量的这两个承诺,构成霍姆斯解读第一修正案和其大法官裁决中的完美文学风格的基础。[24]P223-224霍姆斯的裁决以两种方式承载格言的世界观。其一,他提议,任何公共交流行动都允许无止境的解释,在其中形成真理。我们辩护言论自由的权利,因为我们开放多元解释的可能性——我们相信世界是由竞争的格言而非竞争的权威意见组成。其二,霍姆斯的裁决本身就引入了“思想的自由贸易”隐喻的各种各样解释的纠纷。我们花费将近一个世纪尝试确定这一隐喻的意思,决定在什么程度上将其作为言论自由的描述符。“清晰而当下的危险”相当于形成一个外部检验的“理性人”标准,允许谈判和修正,受制于环境和语境。[24]P225作为一种世界观的承载或民主政治哲学,霍姆斯的裁决赞美解释的无尽链条的不确定性和不可避免性,因此这些裁决缺少一种逻辑证明的明晰性。他并没有用法律去根除不确定性、弹性和应变性,而是证明那些价值对民主社会的重要性。格言这种文体最佳地承载了这样一种立场。霍姆斯也许还会说,这也是民主生存感。另外,这些裁决也标志着关于民主生存中言论自由的角色和限制之辩论的开始。[24]P227但是,要理解霍姆斯裁决背后的推理如何变得有说服力,需要区别逻辑的或演绎的推理与修辞式推理。《法律的道路》和《普通法》都坚持,“经验”在法学中比“逻辑”更重要。正是经验指向一个听众的共同假设,允许人们探究法律推理在多大程度上依靠“无意识判断”。[24]P229霍姆斯明确表述了这样的思想:一个法官背后的假设是达到裁决的理由。但是,对这些假设的检验应该是一个“理性人可能思考”的东西。[7]P305决定一个案件时,法官必须克制使用他自己的假设,必须遵从更大文化中的更为共同的假设。[24]P230霍姆斯不断论证,法律理由比逻辑要求更多,“更多”指的是包括了情感、价值、时机和风格。[24]P231所以,我们从霍姆斯学到的是,法律推理是一种试图捕捉经验之生命的不完全工程。他的文学技巧不只用于传达他所追求的真理,它本身也是一种论辩装置,旨在突出总是早已成为法律过程的一部分但常常被当作不合逻辑的而被抛弃的价值和情感。像格言这样的风格装置,承载世界观,散发哲学承诺,突出信念和假设,换言之,它们无论如何都是种种论证。[24]P233霍姆斯的这种论证显然类似于亚里士多德所谓的修辞式推论。

如果普通人的“经验”与修辞式推理相联系的话,那么这种经验最终会与非形式逻辑所看重的“第三类推理”勾连起来。修辞式推理是第三类推理的早期形式。按照亚里士多德,一个enthymeme可定义为一种从可能的原因、迹象和例证推演的三段论(即演绎)。不过要注意,从可能的前提出发,并不能达到形式有效性的标准。按照廷德尔的意见,或许我们可以将enthymeme归为一种论证型式:在不确定和知识缺乏的条件下走向一个似真假设的有用启发法的可废止推论,它侧重于论证者顺应听众的状态,听众提供论证的某些前提。亚里士多德刻画了enthymeme的3个特性:前提不必然;缩短的论证;根据topoi实现推理。不过,从更广阔的视角来看的话,我们会发现enthymeme更为深层的特性,而且这些特性与法律论证的特性极为契合。这也难怪亚里士多德在论述enthymeme的运用时,将法庭演说作为其应用的三大领域之一。第一,enthymeme的前提是或然的、只是在大多数情况下为真,而非完全普遍的、确然的,这是一种允许例外的概称句。第二,概称句前提往往是普遍接受的原则,尤其是演说者和听众的共识。enthymeme的这个性质,与辩证推理有共同之处——根据众人之意(endoxa)进行论证。合情理的或所谓可能的论证(eikotic arguments)基于一个人对某一熟悉情境中的某事在正常情况下将会如何运作的主观理解。第三,正是这种共识的存在,使得enthymeme表现为较少的前提。使用enthymemes是为了让没有受过教育的听众明白,简明的表述更为合适,因而作为一种关于行为方面的普遍陈述——格言,就成为一种特别有效的enthymeme,虽然亚里士多德的后继者倾向于把格言当作风格手段而不是亚里士多德所认为的逻辑论证的工具来对待。格言体现了修辞论证的“流行的”本质或“公共性”。然而,对于论证的批评家来说,要完成评价论证的任务,必须对简略表述的论证加以重建。第四,enthymeme在形式方面的瑕疵,并不必然摧毁其论点的说服力。与无可置疑的三段论相比较,enthymeme是形式上不完善的或有缺陷的;而从修辞术的观点来看,则完全是可接受的。修辞论证的基本模型不同于逻辑论证的形式模型。它与听众的关系,特别是它与品格和情感的联系,说明修辞论辩不同于演绎论证。由此也不难理解皮尔士假说性(回溯)推理和修辞式论证之间的相似性。二者都是可错的,都依赖共同接受的假设,这些假设是关涉在演说者和听众熟悉的情境中典型地或通常可期望的东西。第五,enthymeme必然涉及各种不同的论证或对立论证的冲撞,因此,证明和反驳的交锋是其常态。亚里士多德enthymeme的概念表现为这样一个主张:在议题复杂、解决棘手的世界里,对立论证的冲撞是人的合情理性的积极表达,因为确实存在某种每一方都要诉说的东西。正因如此,亚里士多德的enthymeme学说被认为是其最伟大、最原创的成就之一。第六,逻各斯、品格和情感是enthymeme的共时维度。在亚里士多德看来,逻辑、品格和情感不是enthymeme独立的三种证明模式,而是使演说具有证明和说服力量同时要具备的要素。当然,这绝不是与先前只是诉求激情的旧修辞术同流合污,因为这种情感诉求和enthymeme的逻辑诉求是同在的。[25]P268-272

三、从经验到逻辑

霍姆斯的那句名言提醒法官和其他造法者永远不要让法律忘记触摸普通人的需要。霍金斯指出,人们不正确地把“法律的生命”常常解释为一种进步战斗的呐喊。霍姆斯说那句话时,并没有打算规定法律决策的哲学,而是描述理解法律之演变的适当方法。《普通法》的主要论题之一是希望法官超越直觉的“经验”,代之以自觉的思考,明确讨论他们裁决的“立法的”基础。误解“法律的生命”意味着我们错失了其最重要的意思,[26]

即霍姆斯后来改述的“为我们在法律中发现已确立的东西随便发明理由的危险”,他要“表明造法的真正过程,对疑难案件裁决的真正内涵,因而有助于用科学基础代替空洞语词。”[15]P455可见,法律特别是普通法中的经验和逻辑从根本上说并不是对立的,它们同心协力推动法律的发展和适用。概括起来,霍姆斯对逻辑和经验之关系的立场是一种“辩证立场”:肯定并重视逻辑,但反对夸大、高估逻辑的作用;重视概念、语言分析,但反对忽视概念和语言背后利益的角力;重视法律系统的一致性,但反对讲求一致性而牺牲法律的应变性;肯定演绎推理的作用,但反对将其视为法律发展的唯一力量;肯定一般原则,但反对僵化它;承认理由充分的判断的地位,但反对绝对真理。

(一)从自发逻辑到自觉逻辑

霍姆斯对逻辑规制法律论证的作用所表示的怀疑并不那么坚定,而是徘徊于各种不同的逻辑概念之间。他熟悉皮尔士的工作,尽管似乎不太欣赏。他在论文和演说中实际上使用了假说性推理,但尚未思考假说性推理在法律推理中发挥重要作用时,逻辑对它的规制,也没有认识到逻辑在科学论证中的重要作用。[4]P154布鲁尔联系霍姆斯的法律推理,概括出四种类型的逻辑推理,即演绎推理、归纳推理(完全归纳法和简单枚举法)、假说性推理(回溯推理)和类比推理。[4]P139在法律中,大量与事实有关的判决都使用归纳推理,包括相当普遍的、以一般为基础的判决。诸如,在具体的情景下什么才是“合理的”;哪些东西属于商业习惯或者社会准则;什么构成证人可信的证言?[4]P142假说性推理可用于事实假说、法律规则假说、由类比保证的规则推理假说。[4]P147-159布鲁尔指出,每个法律规则都有它的空缺结构(产生含混的可能),但不是所有的法律规则在运用到具体的案件中都是含混的。当一个有空缺结构的法律规则不是被含混地运用时,这种运用是演绎的。当它含混时,推理者首先必须对这种悬而未决的情况推导出一个结论以满足案件的需要,此时所运用的推理往往不是演绎推理。要搞清规则中某个语词或概念满足案件需要的明确的必要或充分条件。正是法律规则被演绎地使用,很多可以提出的诉讼并没有提起。[4]P160-161法院的意见诉诸一系列的解释,运用的是省略三段论,因此它的推理过程有些不清晰、不明确,但这完全可以重构成清晰的演绎推理的运用。[4]P161-162从规范性方面看,逻辑形式的法理学要求法官和有司法审判权的官员理性辨析他们司法判决中所认定的正当理由的结构,这包括理性辨析不同类型的逻辑推理在他们行使所赋予的司法权力时所起的作用。[4]P163所以,布鲁尔的“逻辑形式的法理学”规范性方案的一个核心是,法律人要清楚给出他们认定正当理由时使用的是哪种类型的逻辑推理。就此来看,霍姆斯仍然可以算作是符合规范的逻辑形式的法理学以及理性辨析之核心要求的朋友。霍姆斯强烈意识到有必要对法律理论和做出司法判决的过程进行理性改革,理性改革在《法律的道路》中占的比例远大于他的怀疑论沉思。[4]P163这种理性辨析的原则是:任何一个法律推理者在行使司法权时,必须清楚他所提出的作为总体的法律推理要素中的每一部分推理的逻辑形式(或者要保证他们的形式是“可还原的省略三段论”,并且在上下文的意思是清楚的)。[4]P165-166这便是布鲁尔对法律逻辑发出的呼唤:从霍姆斯自发的逻辑发展到自觉的逻辑。但是,布鲁尔用于发展自觉逻辑的工具还不够丰富,这一缺陷只有通过将新近发展起来的非形式逻辑的理论和方法引入法律推理才可望得到弥补。

与霍姆斯相比,庞德关于对普通法发展中经验和逻辑关系的理解更为明确与中肯。法律史可以向我们展示那些作为法律发展的潜在基础的类推和法律前提,可以展示法学家、法官如何利用这些类推和前提的逻辑延伸,使法律适应发展的理想;同时也可以展示出在整体上或内在意义上,这些类推的结果和前提的逻辑发展如何决定了我们法律的最重要部分——传统的内容和精神。[27]P8-9在整个法制史中,有两个因素抗衡着经济的压力和阶级的利益,使得每一时代法律的发展不被经济力量和阶级冲突完全左右。其一,坚持法律是根据现行规则和学说的类推合逻辑地发展而来的,因为法学家和法官只能发现法,也因为基于社会利益的保障。稳定性和可预测性的要求使法官或法学家适用法律时,要根据众所周知的技巧和现有的前提进行推理;其二,努力使法律表达人们向往的永恒不变的理想。[27]P8遵照先例原则和法律至上原则这两个普通法的基本原理有一个共同要素:理性而非武断的意志是判决的最终基础。普通法的原则是一种致力于经验的理性原则,它体现出经验将给行为的标准和判决的原则提供最满意的基础。[27]P128-129

在这里,经验和逻辑的关系可以上升到一对由来已久的概念——自发逻辑和自觉逻辑来进行一般考察。四世纪中期布里丹的论著就出现了这对术语。假如该区分被当作是类似于实践和理论之间的一般区分,即推理的实践维度和理论维度的区分的话,那么它的起源甚至可追溯到更早。在古代,它反映在艺术(智慧)vs技术之中。该区分甚至超越了逻辑和科学的边界,比如本能的乐感vs可教育的乐感。[28]P358阿尔德里奇认为,亚里士多德的《后分析篇》是逻辑在必然问题证明中的应用,而《论题篇》和《辨谬篇》是逻辑在辩证争议中的偶然问题证明上的应用,后者不是作为学院科学或自觉的逻辑,更准确的归属是本能或自发逻辑。[29]Pxxiii

霍姆斯对皮尔士有所了解,但似乎没有注意到皮尔士关于自发逻辑和自觉逻辑的论述,否则他可能会对逻辑与经验的表述有所不同。皮尔士在“为什么研究逻辑”这一章节标题之下,专列了“Logica Utens”和“Logica Utens and Logica Docens”两个小标题。他写道,没有某种好推理的一般观念,人们就不可能执行最起码的推理;因为推理包括对一个人推理的深思熟虑的同意;同意要成为深思熟虑的就必须基于所同意的事物与这样一个事物理应如何出现的某种观念的比较。因而,每个推理者具有“什么是好推理”的某种一般观念。这构成了一种逻辑的理论:经院哲学家称之为推理者的logica utens即自发逻辑。当推理者的注意力完全被吸引到他自己的内在生活时,每一个推理者必定很快发觉这一点。因此,他靠着他对此有所了解的自负,开始有缺陷的逻辑研究,与此同时也得到他的某种信心和熟悉处理逻辑问题之能力的帮助。他理应尽力抑制自己的自负,同时保留自己独立思考的倾向。然而,事实是,你由衷地渴望研究逻辑表明你并不完全满意你的自发逻辑,也不满意你评价论证之价值的能力。因此,除非一个人被说服自己的推理多多少少是糟糕的,否则研究逻辑是愚蠢的。皮尔士还论到天然逻辑和天然的逻辑性。科学家按照他们觉得适宜的方式推理。不过,他们会认为倾听逻辑学家的忠告也是合适的,假如那些忠告看起来有真正的科学基础。假如科学的任何部门在没有任何逻辑熟思的情况下(除了比如它自己的特殊研究将其引入这种逻辑熟思)能够继续下去,那么它在或多或少的磕磕绊绊之后,最终会获得其适合当下条件的方法……在如此一种方针之下,科学由根据经验而修正的天然逻辑性来指导。现在,这种天然逻辑性除了是朦胧和不准确的思考而外,恰恰像科学的逻辑。它将最终导致同样的结果,只不过伴随巨大的时间耗费和各种各样的手段。[30]P108-109,162当然,使用多少有点差强人意的自发逻辑的问题是,人们是否能理解它必须被修正之处,并能获得一个更好的系统。这里并没有不可克服的困难。[30]P191

在关注实践面向的逻辑研究中,试图梳理逻辑之自发性的最新进展越来越多,但并不牺牲它的自觉性。计算机和编程语言执行的许多推理方法都不再是展示严格必然性的、在人的力所能及的范围内难以达到的推理,许多是非单调的和可错的。在围绕理性决策的讨论中,也发现对自发逻辑和自觉逻辑的反省。对有限理性和自发逻辑之间的亲和力有很多讨论。自发逻辑与自觉逻辑也与认知神经科学的最新发现相联系。心理哲学家认为,自发逻辑是无意识的推理。这种加工可以采取许多形式,而神经科学实验也揭示了核心的区分是隐性的信息加工vs显性的信息加工,或者隐性认知vs显性认知。我们大多数天生的推理线程似乎属于自发的能力,因而重要的是研究神经心理学试验所揭示的推理、逻辑和行动的隐性方面,以及与其他认知任务(感知、认识、记忆和学习)的关系。显然,非形式逻辑传统也认可自发逻辑或天然逻辑。[28]P365-366当代逻辑学家哈克关于系统外有效性和系统内有效性的区分是自发逻辑和自觉逻辑在逻辑哲学核心问题上的表现,二者的区别是对非形式论证有效性的并非深思熟虑的判定与深思熟虑之后更严密、精确的判断,比如形式证明。而把这种区分及其联系当作贯穿非经典逻辑系统发生学及逻辑哲学的中心问题,更是抓住了逻辑发展的关键或枢纽。由此可见,逻辑的形式论证来源于日常语言和科学语言中未经形式化的实际论证,即非形式论证,同时它又是对非形式论证的反映、表征和概括。因而,逻辑哲学研究应该高度重视形式论证及其对应的非形式原型的相互关系的研究。简言之,逻辑哲学的中心问题是关于逻辑系统内有效的形式论证与系统外的非形式原型的恰当相符问题,其他问题都是由此派生出来的。[31]P10因而“天然逻辑”理念的三个基本内核就特别重要:以天然思维之形式为对象,运用适合逻辑理论目标的抽象方法,发掘大量形态各异的论证形式。[32]

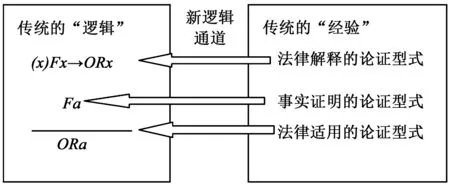

(二)连接“经验”与“逻辑”的通道——论证型式

在关于人类事务的思维和行动的各领域,频繁而大量使用非演绎和非归纳的论证。它们往往被看作是修辞家、雄辩家和法律人的“经验”,处于“自发逻辑”阶段。非形式逻辑找到一条连接经验与逻辑的合适通道——论证型式方法。

论证型式是推论的常规模式,代表一个论证的前提和结论之间的实质(语义的)关系和逻辑关系的抽象结构。它们基于比逻辑中使用的形式表征更丰富的语义系统,因而既能反映概念之间的必然关系也能反映可废止关系。[33]P26-27系统掌握论证型式方法要付出相当的努力。这种方法要有广阔的应用,就必须囊括很多型式及其批判性问题,因而学习者效能比较低。该方法有一个论证型式的长清单,用起来显得笨重,因而其使用者效能受到限制。在主观可靠性方面,这种方法也许更占便宜,因为所有评估者将必须处理同样的批判性问题,这会把他们的注意力引向促进一致意见的同一方向。这个型式清单与“实战的”论证相匹配的程度决定客观可靠性的程度。当然,我们会期望更全面的清单,更大的客观可靠性。但是,客观可靠性与效能成反比关系。在范围上,早先主流的论证型式方法限于处理假设性有效的论证,不考虑用演绎和归纳标准衡量的论证。[34]P113-114最近,一些非形式逻辑学家主张将论证型式泛化为“一个推理或论证的殊例(token)的概括化。”这种概括化可以是演绎的、归纳的或假设的。这样一来,论证型式就相当于囊括所有推理的“论证形式”了,论证型式方法也就扩展为适用于演绎有效、归纳强或其他类型说服力的推理或论证的一般评价方法。论证型式是建立或转移证明责任的推理。在给定情形下,只要检验攻击论证型式薄弱之处的问题——“批判性问题”得到令人满意的回答,那么把这样一个型式之实例的结论当作其前提的推断来接受就是合理的。[35]P122

论证型式方法的标志性特征是其实践性或应用性。作为一种新逻辑理论,它的素材来源于现实生活,它的方法是对人的“经验”进行批判之后的提纯和抽象,因而成为连接经验与逻辑的有效通道。当今获取论证型式的途径主要有自下而上、自上而下和混合方法。尤以自下而上的方法备受青睐,因为它突出体现了论证型式的经验性向理论性的转化。从纵向看,人类对论证型式的研究已有数千年的历史,从古代的topoi、loci和enthymeme,到现代佩雷尔曼的“论辩技术”,再到当代的常识推理和非形式推理;从横向看,论证型式成为逻辑、修辞学、法学、人工智能、语言学、心理学、决策乃至医学等科学和技术诸多领域的共同研究对象。使用论证型式方法一般涉及4个步骤:第一步,在按标准形式表述了目标论证之后,通过辨识论证在其中出现的对话类型来确认相关标准;第二步,辨识要评估的论证是哪种论证型式的一个实例;第三步,提出与该型式相关的批判性问题;第四步,按照回答者回应批判性问题的质量,参照相关对话类型的标准,对论证质量做出判断。[36]正是论证型式连接经验与逻辑的功能,促动了新逻辑观的兴起。逻辑要考虑的最基本问题不是逻辑系统的一致性、完备性和可判定性,而是这样一些更深层次的问题:谁在推理?在什么条件下推理?为何目标而推理?使用何种推理形式?应满足怎样的理性标准?经验而不是系统构成逻辑的出发点。因而伍兹要求从推理主体的特性——不高的认知目标、不足的资源等入手来研究逻辑。“只有接纳来自相关经验科学的教益,才能搞好发生于真实生活环境中的人类推理的逻辑。只有调整其规准以适应真实生活中推理主体的认知本性,才能获得我们所寻求的逻辑学。前者意味着新逻辑要对经验保持敏感,后者要求新逻辑要有认识论意识。而日常推理条件下大多数人的推理是“第三方式”推理,演绎有效性和归纳强对它不是合适的评价标准。”[37]P2,10-11可以说,论证型式方法所体现的新逻辑观实现了从经验到逻辑,从描述到规范,从是到应该,从自发逻辑到自觉逻辑的最佳转换。它强调经验、历史和语境,突出论证评价标准的应变性,落实了图尔敏的核心思想:论证形式只有适合没有最好。

论证型式方法与事实证明、法律解释和推理结论的正当化都有关系,对法律推理理论与实践的价值不可低估。法律论辩典型地需要一并使用多种论证型式。在法律案件中,像根据先例、规则、政策目标、道德原则、社会价值以及可以用论证型式模型化的证据配合使用可以取得最佳效果。而使用假设性推理和基于价值的推理的诉讼案件,其核心论证可以用论证型式模型化。人工智能领域对法律论辩的新近研究表明,日常会话推理的论证型式成为模型化法律推理的的出发点。同时,在将这些论证型式与早已在法律中使用的技术(如基于案例的推理)整合起来时,需要修改原来的型式以适应法律语境。[38]P3-4因而,从应用的角度看,从具体到一般再从一般到具体的循环往复就很重要。法律实务家应用和关心法律论证,这构成他们经验的一部分。即使是法律理论家,也一直极大地关注法律论辩的一般理论。不过,这种理论缺少对法律推理特别重要的论证类型或论证型式的具体分析。法律论辩研究的任务之一就是要为处理这些论证结构提供一个理性框架。[39]Pxvi例如,法律中的实效论证与一般实效论证相比就有自己的特性。第一,实效论证使用在一种特殊类型的意见分歧中,一个所谓的疑难案件,对一个法律规则的适用性存在意见分歧,这种意见分歧中的论点涉及不同意思或解释的法律规则的适用性。第二,在这样的疑难案件中,实效论证总是构成复杂论辩的一部分。实效论证得到其他论证的支持,在这些其他的论证中,某些后果的合意(不合意)与立法者所意欲的该规则的目标有关。由于法律规则是达到从法律的、社会的、经济的视角来看是合意目的的某些手段,所以这样一种支持是必要的。因此,在法律中,具体案件中该规则适用的后果的合意性必定依据该规则之目的的视角来评估。[40]P415另外一个重要问题是,在法律解释过程中,不同论证型式之力量的比较。有学者认为,法律解释的问题可以用“多元准则决策理论”予以一般性描述。该理论所提供的一般架构能使我们识别任何成熟的法律解释模型的关键特性。法律解释的描述性模型包含三个层次:明确表达解释性陈述,使用论证型式生成论证,解决论证之间的冲突。[41]P147-149

对于霍姆斯的“法律的生命”,我们可以从论证型式视角做出新解。传统上,人们把司法裁决模型简化为三段论,但是,考虑到法律事实问题和法律问题的解决所依靠的各种法律论证型式,司法裁决的真面目就显露出来。不难理解,霍姆斯所说的“经验”是指司法三段论背后的东西,因而实际的司法三段论是一个扩展的模型,其大小前提均可能有更为复杂、具体的论证来支撑。扩展模型不仅说明法官的裁决不仅是一个三段论的逻辑判断,而且显示法官的明断不在于这个三段论,而在于获得这个三段论的手段和途径。看一个案子办得是否漂亮,就是要看形成这个三段论的过程。同时,这个模型也显示,实质正义要通过看得见的正义来体现,法律裁决的最后表述——判决书,不能只是简单表述这个三段论,而应该完备和清晰地表述如何从法律论证型式的三类应用来证明法律事实、权威化法律解释以及恰当地适用法律。同样,法律论辩的听众(案件当事人、律师、高一级法院的法官、其他法律人和公众等),不是从这个三段论,而是从这个三段论背后的法律论证型式的使用,来审视裁判者的思维和行为,发现其漏洞或错误。

可见,将蕴藏于法律人经验中的论证型式挖掘出来,提升为自觉逻辑,有多么重要的意义。这就是为什么当今对法律论辩的研究十分注重法律论证语料库建设的缘故。法律论证语料库源自法院的裁决书所使用的具体论证,对它们的归类、分析和评价,既可以检验逻辑理论,也可以补充逻辑理论,实现从自发逻辑向自觉逻辑的转化,建立有实践价值的天然逻辑。所有法律人的经验都会对此有所贡献,而天然逻辑也会给所有法律人提供有力的理性工具。

[1] Catharine P. Wells. Old Fashioned Postmodernism and the Legal Theories of Oliver Wendell Holmes, Jr.,Brooklyn Law Review,Vol. 63(1997),pp.59-85.

[2] Catharine P. Wells. Reinventing Holmes:The Hidden,Inner,Life of a Cynical,Ambitious,Detached Old Judge without Values,Tulsa Law Review,Vol.37,No.3(2001),pp.801-817.

[3] [美]A.L.考夫曼.卡多佐[M]. 张守东译,北京:法律出版社,2001.

[4] [美]斯科特·布鲁尔.从霍姆斯的道路通往逻辑形式的法理学[A].[美]斯蒂文·J.伯顿(编).法律的道路及其影响:小奥利弗·温德尔·霍姆斯的遗产[C].张芝梅,陈绪刚译,北京:北京大学出版社,2005.

[5] Oliver Wendell Holmes, Jr. Book Notice,American Law Review,Vol.14(1880),pp.233-234.

[6] Oliver Wendell Holmes, Jr. The common law,Boston: Little,Brown,1881.

[7] [美]O.W.霍姆斯. 法律的生命在于经验——霍姆斯法学文集[M]. 明辉译,北京:清华大学出版社,2007.

[8] [美]斯蒂文·J.伯顿(编).法律的道路及其影响:小奥利弗·温德尔·霍姆斯的遗产[M].张芝梅,陈绪刚译,北京:北京大学出版社,2005.

[9] Richard A. Posner. Introduction,In Richard A. Posner(ed.),THE ESSENTIAL HOLMES: Selections from the Letters,Speeches,Judicial Opinions, and Other Writings of OLIVER WENDELL HOLMES,Jr. ,London: The University of Chicago Press,1997,pp.i-xxi.

[10] [美]桑得福·利文森. 艾默生和霍姆斯——恬静的怀疑论者[A].[美]斯蒂文·J.伯顿(编).法律的道路及其影响:小奥利弗·温德尔·霍姆斯的遗产[C].张芝梅,陈绪刚译,北京:北京大学出版社,2005.

[11] 凯顿·P.吉拉特. 法律的路径依赖[A]. [美]斯蒂文·J.伯顿(编).法律的道路及其影响:小奥利弗·温德尔·霍姆斯的遗产[C].张芝梅,陈绪刚译,北京:北京大学出版社,2005.

[12] 霍姆斯. 普通法[M]. 冉昊,姚中秋译,北京:中国政法大学出版社,2006.

[13] [美]理查德·波斯纳. 波斯纳法官司法反思录[M].苏力译, 北京:北京大学出版社,2014.

[14] 托马斯C.格雷. 霍姆斯论法律中的逻辑[A].[美]斯蒂文·J.伯顿(编).法律的道路及其影响:小奥利弗·温德尔·霍姆斯的遗产[C].张芝梅,陈绪刚译,北京:北京大学出版社,2005.

[15] Oliver Wendell Holmes. Law in Science and Science in Law,Harvard Law Review,Vol. XII,No. 7(1899),pp. 443-463.

[16] Harry C.Shriver(ed.). Justice Oliver Wendell Holmes:His book notices and uncollected letters and papers,New York:Central book Co.,1936.

[17] Oliver Wendell Holmes. Collected Legal Papers,New York:Harcourt, Brace and Company,1921.

[18] [美]罗伯特·W.戈登. 法律作为职业:霍姆斯和法律人的道路[A].[美]斯蒂文·J.伯顿(编).法律的道路及其影响:小奥利弗·温德尔·霍姆斯的遗产[C].张芝梅,陈绪刚译,北京:北京大学出版社,2005.

[19] Christopher C. Langdell. A SELECTION OF CASES ON THE LAW OF CONTRACTS,Boston: Little,Brown,and Company,1871.

[20] Allen D. Boyer. Logic and Experience,Cornell Law Review,Vol.80,No.2(1995),pp.362-371.

[21] Catharine P. Wells. Holmes on Legal Method: The Predictive Theory of Law as an Instance of Scientific Method,Southern Illinois University Law Journal,Vol.18(1994),pp.329-345.

[22] Mark Tushnet. The Logic of Experience: Oliver Wendell Holmes on the Supreme Judicial Court,Virginia Law Review,Vol. 63,No. 6 (1977),pp.975-1052.

[23] Corina Andone. Pragmatic Argumentation in European Practices of Political Accountability,Argumentation,Vol.29,No.1(2015), pp.1-18.

[24] Robert Danisch. Aphorisms,Enthymemes,and Oliver Wendell Holmes,Jr. on the First Amendment, Rhetoric Review,Vol. 27,No. 3(2008),pp.219-235.

[25] 武宏志. 论证型式[M]. 北京:中国社会科学出版社,2013.

[26] Brian Hawkins. The Life of the Law: What Holmes Meant,Whittier Law Review,Vol.33(2012) ,pp.323-http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?【Abstract】_id=1753389

[27] [美]罗斯科·庞德. 普通法的精神[M]. 唐前宏,廖湘文,高雪原译, 北京:法律出版社,2000.

[28] Ahti-Veikko Pietarinen. Cultivating Habits of Reason: Peirce and the Logica Utens versus Logica Docens Distinction,History of Philosophy Quarterly,Vol. 22,No. 4 (2005),pp. 357-372.

[29] Henry Aldrich. Artis logic? rudimenta,William Graham:Oxrord,1852.

[30] Charles Sanders Peirce. Collected Papers of Charles Sanders Peirce,Volume 2. Charles Hartshorne and Paul Weiss (eds.). Cambridge: Harvard University Press,1932.

[31] 任晓明,桂起权. 非经典逻辑系统发生学研究:兼论逻辑哲学的中心问题[M].天津:南开大学出版社,2011.

[32] 孙培福,黄春燕.法律方法中的逻辑真谛[J].齐鲁学刊,2012,1.

[33] Fabrizio Macagno and Douglas Walton. Classifying the Patterns of Natural Arguments,Philosophy and Rhetoric,Vol. 48,No. 19(2015),pp.26-53.

[34] H. V. Hansen. An enquiry into the methods of informal logic,in Henrique Jales Ribeiro(ed.). Inside Arguments,Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing,2012,pp.101-116.

[35] J. Anthony Blair. What Is Informal Logic? in Bart Garssen,David Godden,Gordon Mitchell and Francisca Snoeck Henkemans(eds.). The Proceedings of The Eighth Conference of the International Society for the Study of Argumentation,CD ROM,Amsterdam: Rozenberg Publishers,2014,pp.113-123.

[36] H. V. Hansen. Using Argument Schemes as A Method of Informal Logic,in F. H. Van Eemeren,B. Garssen,D.Godden,& G. Mitchell (eds.). Proceedings of the Seventh International Conference of the International Society for the Study of Argumentation,CD ROM,Amsterdam: Sic Sat,2011.

[37] John Woods. Errors of Reasoning: Naturalizing the Logic of Inference,London: College Publications, 2013.

[38] Douglas Walton & Fabrizio Macagno. A Classification System for Argumentation Schemes,Argument & Computation, http://dx.doi.org/10.1080/19462166j.2015.1123772. 2016-06-19

[39] Thomas Bustamante and Christian Dahlman(eds.). Argument Types and Fallacies in Legal Argumentation,New York: Springer,2015.

[40] Eveline T. Feteris. The Role of Pragmatic Argumentation Referring To Consequences,Goals And Values in The Justification Of Judicial Decisions,in Bart Garssen,David Godden,Gordon Mitchell and Francisca Snoeck Henkemans(eds.). The Proceedings of The Eighth Conference of the International Society for the Study of Argumentation,CD ROM,Amsterdam: Rozenberg Publishers,2014,pp.414-425.

[41] Micha? Araszkiewicz. Argument Structures in Legal Interpretation: Balancing and Thresholds,in Thomas Bustamante and Christian Dahlman(eds.). Argument Types and Fallacies in Legal Argumentation,New York: Springer,2015,pp.129-150.

(责任编辑:孙培福)

On Holmes’ Topic of Logic and Experience

WuHong-zhi

(21st Century New Logic Research Institute at Yan’an University,Yan’an Shanxi 716000)

The classical saying “The Life of the law has not been logic, it has been experience” has been regarded as the Anti-logic jurisprudence slogan of Holmes. Yet an overall study of the text of Holmes makes it clear that what he opposes is a particular form of logic. The Experience in Holmes’ view not only indicates that formal logic does not play a chief role in legal judgment, but also implies the seed of Natural Logic or New Logic which is complementary to formal logic. Therefore, digging up the new logic, extracting the rich forms of legal argument, even the more general logical forms in experience, make up a new possibility of developing the argument of Holmes.

Holmes; logic; experience; natural logic; legal logic; argument schemes

1002—6274(2016)06—069—16

本文系国家社科基金重点项目“法律论证逻辑研究——面向‘法治中国’建设的整合性和应用性研究”(15AZX019)的阶段性研究成果。

武宏志(1957-),男,陕西榆林人,延安大学政法学院教授,21世纪新逻辑研究院院长,研究方向为批判性思维与非形式逻辑。

DFO-051

A