我国民族地区中学校长成长机制与培训策略研究

王 俭 刘东敏

(教育部中学校长培训中心,上海 200062; 北京师范大学教育学部,北京 100875)

我国民族地区中学校长成长机制与培训策略研究

王 俭 刘东敏

(教育部中学校长培训中心,上海 200062; 北京师范大学教育学部,北京 100875)

通过对近百所民族地区中学校长“面上”的问卷调研与“点上”的个案分析,提炼出民族地区中学校长成长的三个机制,并结合三个机制中存在的问题,提出“总结实践经验,指导凝炼理念;清晰发展目标, 坚定办学追求;促进深入思考,助力思想形成;加强课程指导,扎实推进执行”四大培训策略。

中学校长 成长机制 培训策略 民族地区

党的十八大报告指出:“全面正确贯彻落实党的民族政策,坚持和完善民族区域自治制度,牢牢把握各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的主题,深入开展民族团结进步教育,加快民族地区发展,保障少数民族合法权益,巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系,促进各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展。”同时也指出:“营造有利于高素质文化人才大量涌现、健康成长的良好环境,造就一批名家大师和民族文化代表人物,表彰有杰出贡献的文化工作者。”振兴民族的希望在教育,党和国家早就“提倡教育家办学”的要求。就振兴民族教育而言,民族地区的中学在其中发挥着重要的作用。“一个好校长,就是一所好学校”,名校长在推进民族地区教育发展中意义与价值重大。

当然,真正的教育家一定是从实践中产生的,也是经得起实践检验的。但这并不能否定培训的重要性。我国中小学校长培训的历史,尤其是研究者所在的教育部中学校长培训中心二十多年培训的实践证明,培训是“增强教育自觉,启迪校长智慧”的重要途径。

一、影响民族地区中学校长成长因素的调研

在我国民族地区以及其他地区,有着数以万计从事着少数民族教育事业的校长,了解他们的需要,掌握影响他们成长的关键因素,是促进他们专业发展的前提。为此,本研究通过对民族地区“点上”名校长的个案研究以及“面上”中西部校长需要的调查研究,为我国民族地区的中学校长又快又好地成为名校长、教育家型校长提供专业的培训建议。

根据对“点上”名校长的深入访谈,了解他们自身在作为校长成长过程中的关键因素,以“民族地区中学发展的最大困难、对您影响最为关键的人物、参加过地区级以上干部培训的总体满意度、民族地区要造就教育家型中学校长最需要因素、获得有关教育管理知识与技能的主要途径、参加过的干部培训中收获大小程度等”为关键维度对参加2013年、2014年、2015年度的教育部中学校长培训中心的“农村校长助力工程(初中)”150名校长展开问卷调查,“农村校长助力工程”是教育部为提高我国中西部地区、集中连片特殊困难地区农村义务教育学校校长队伍的整体素质和办学治校能力,着力推动义务教育均衡发展,根据《教育部关于进一步加强中小学校长培训工作的意见》组织实施的国家级校长培训项目。教育部计划自2013年起,每年组织2000名农村义务教育学校校长参加国家级培训,提高农村学校校长解决办学重点难点问题的能力,为各地培养一批实施素质教育、推进农村义务教育改革发展的带头人。

发放问卷150份,根据地区及有效程度回收问卷81份,所在地区都为民族地区。调查的主要维度分述如下:

1.基础情况

回收问卷的基础情况如下:性别,除一位没填写外,男性为76名,女性为4名,比例分别为93.8%,4.9%。其中正职校长为66名,副校长为12,校长助理2名,未填写1名。平均年龄42.27岁。汉族为55名,少数民族24名,有2名未填写。

平均任职时间为5.73年。学历情况:本科为68人,研究生4人,专科7人,有2名未填写。政治面貌中共党员有76人。

2.关键维度

在民族地区做校长最重要的是

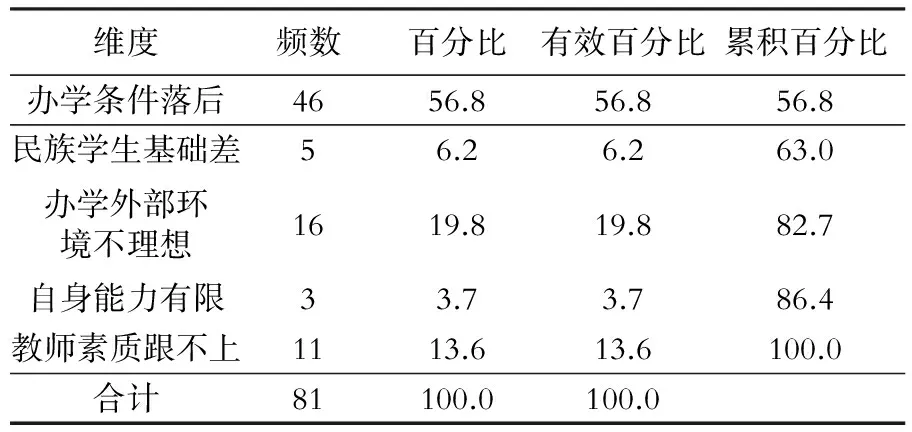

民族地区中学发展的最大困难

成为校长过程中影响最关键的人物

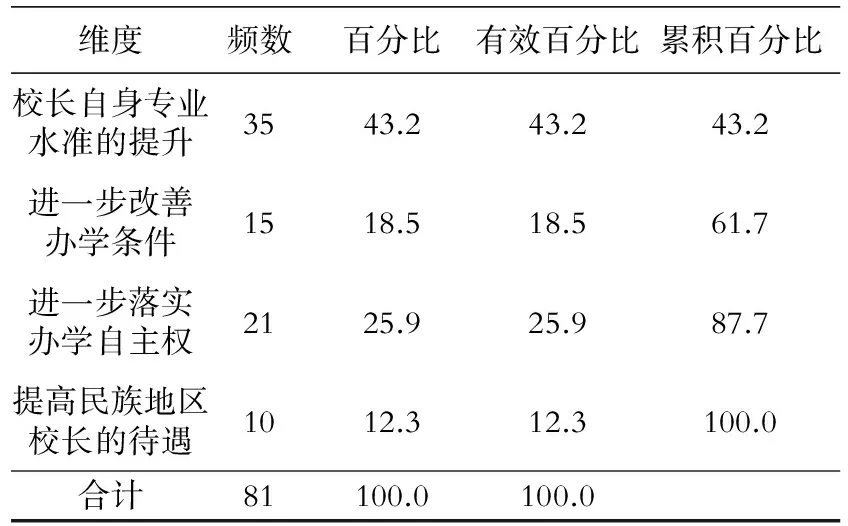

民族地区要造就教育家型中学校长最需要

3.与培训相关主要维度

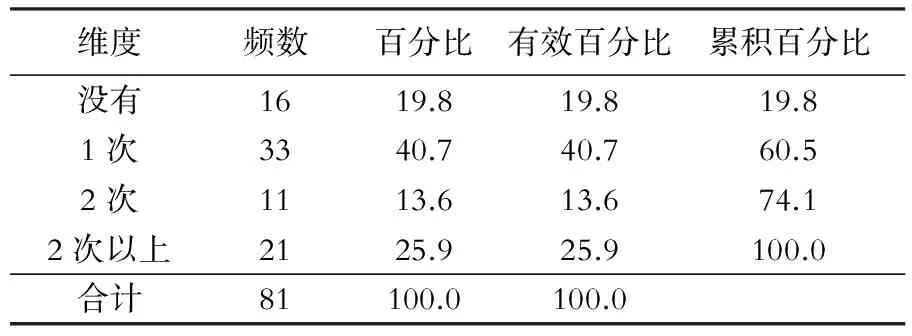

担任正职校长前参加过地区级以上的干部培训

任正职校长以来参加过省级以上校长培训次数

对参加过的地区级以上干部培训的总体满意度

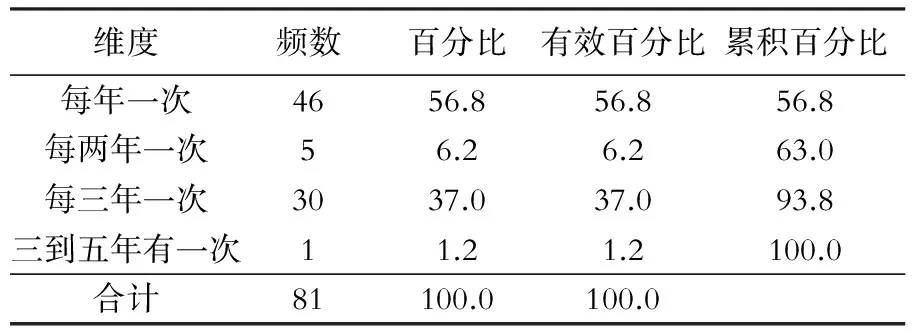

校长参加培训的频率最好是

获得有关教育管理知识与技能的主要途径

二、民族地区中学校长成长机制及其问题

由于上述的数据是从我国中西部地区、集中连片特殊困难地区农村义务教育学校(初中)校长那里调查得到的。是否能较为全面地反映民族地区其他校长的情况?笔者不能妄下结论,但是与其他接触的中西部校长培训班或者全国班的民族地区的校长访谈结合可以表明,其大体状况是与上述调查结果相似的。

1.民族地区中学校长成长的机制

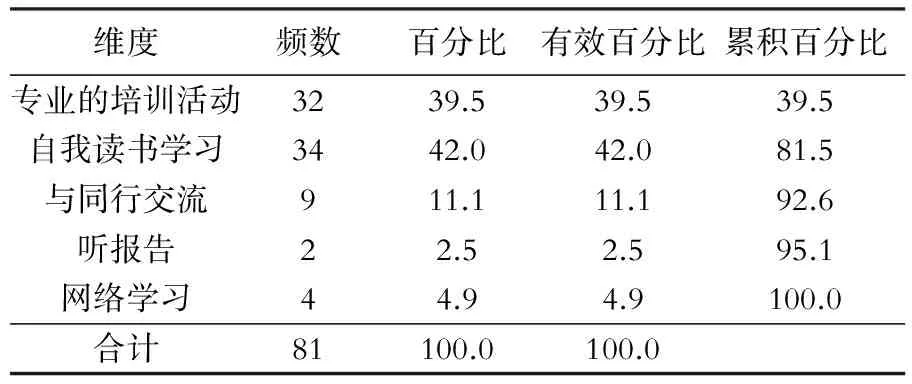

虽然在问卷设计过程中,已经尽可能地设计了校长成长的各种路径,但是通过访谈与调查研究表明:民族地区校长成长的机制与通常我们说的教师成长的三条基本路径相似,即个人反思、同伴互动与专家引领。从上述的相关数据以及“获得有关教育管理知识与技能的主要途径”维度统计(其排序结果:自我读书学习第一,专业的培训活动第二,与同行交流第三,听报告第四,网络学习第五)中,我们可以得到促进民族地区中学校长成长的主要机制是:自我成长机制、专业培训机制与同行交流机制。

自我成长机制,是指校长们通过自我反思、自我分析、自我学习从而自主行动中提升能力的一种机制。“一切教育归根结蒂是自我教育”,任何外在的教育最终如果不通过主体的自我感悟是无法内化为自身素质的。从问卷调查中,我们可以看出民族地区的校长“获取教育管理的有关知识与技能”由42%是通过“自我读书学习”而得到的。

同伴互助机制,是指校长同行们通过相互交流、相互学习而提高自身能力的机制。从上述“成为校长过程中影响最关键的人物”维度的调查中,我们可以看到其中“受学校老校长影响”占到48.1%加上“获得有关教育管理知识与技能的主要途径”的“同行交流”的11.1%,其比例也接近60%。

专业培训机制,是指校长们参加包括县级、地区级、省级、国家级的专门培训。从“获得有关教育管理知识与技能的主要途径”的“专业培训活动”来看,这一比例也高达39.5%。

2.三种成长机制中存在的主要问题

在问卷调查与访谈调研中,我们也发现了民族地区校长成长机制的一些不足:

第一,自我成长机制缺乏专业引领。这主要表现在,民族地区校长自身发展的愿望还是十分强烈的。如他们“希望培训每年有一次”的比例高达56.8%,同时在“民族地区要造就教育家型中学校长最需要”维度调查时,有占43.2%的校长认为在于“校长自身专业水准的提升”。在笔者的访谈中,可以明显感受到,民族地区的校长希望能够以自身的发展促进学校的发展,他们迫需要我们提供专业指导。

第二,同伴互助机制效益不高。从“获得有关教育管理知识与技能的主要途径”的“同行交流”仅占11.1%。美国学者乔伊斯和肖沃斯曾做过一项研究表明:让教师组成小型的同伴互助小组将有助于教学实践的改善。“他们对两组参与三个月在职课程的教师进行了研究。第一组教师在职培训期间,同时在校内推进同伴的互助指导,第二组没有。结果发展,在第一组教师中,有75%的教师能在日常课堂中有效地应用其所学的技能;而第二组教师中,只有15%的教师能有同样的表现。” 虽然我们不能把校长成长的同伴互助等同于教师的同伴互助,但是可能由于地域的局限,校长们的同伴互助往往“局限于原有水平的重复”。

第三,专业培训机制专业性不强。虽然民族地区中学校长对参加培训的渴望十分强烈,在“对参加过的地区级以上干部培训的总体满意度”维度上,校长们的总体满意率也达到90.1%。但是我们稍细看,就会发现“很满意”只占了21%,大部分是“较满意”,还有9.9%是“不满意”的。

3.主要原因

上述三种机制,从根本上说是相互联系的。就如上述所言,一切教育归根结蒂是自我教育。如果说自我成长机制是一种自我教育的话,那么这是校长专业发展的内在机制,而同伴互助机制,说到底也是一种校内的校本研修机制,与专业培训机制一样,属于校长专业发展的外部机制。

因此,就培训机构而言,寻找提升培训质量策略的原因,也只能从促进民族地区中学校长外在机制的完善上寻求原因,即从培训本身如何促进校长自我成长的视角来寻求原因。

第一,总体而言,民族地区中学校长接受省级以上培训机会不多;

在“担任正职校长前参加过地区级以上的干部培训”的维度调查中,我们发现有近20%的一次也没有参加过地区级培训。在另一个“任正职校长以来参加过省级以上校长培训次数”也有25.9%没有参加过省级培训。这与另一题中所反映的即民族地区中学参加培训的要求强烈是一致的。

第二,民族地区的办学条件相对比较落后;

虽然民族地区的中学校长对于教育的追求是值得令人敬佩,但是在调查中发现,在“民族地区中学发展的最大困难”一项中,选择“办学条件落后”占56.8%,而认为“民族学生基础差”只占6.2%。确实,在访谈中发现,不少校长认为:办学条件的落后,使得他们不得不花大量的时间与精力先求学校的生存,很少有时间能静下来思考办学的思想。

第三,各级各类培训机构的培训质量还有待于进一步提升。

数据表明,对参加培训的总体满意程度“很满意”只占了21%,还有9.9%是“不满意”的。这很好地说明了我们的培训离真正满足受训校长的需要还有不少差距。国家高级教育行政学院的陈立鹏于1999年在《中小学管理》上发表了“对民族地区校长培训的探索”,当时也主要是从“提高认识、落实经费、找准位置、苦练内功”等方面进行讨论;进入新世纪,研究民族教育的文章明显增多,但是研究校长培训的还不多。有学者研究了民族地区中小学校长培训工作存在的问题及对策,认为当前民族地区校长培训的问题有“培训没有充分考虑民族地区学校的独特需求、参培校长主观上对培训的重要性认识不到位、培训内容与实际需求脱节、培训形式缺乏变化、‘工学矛盾’突出、培训机构管理松懈” (杨建忠,2012)等等。研究者自身作为一位长期从事校长培训的工作者,在工作中也体现会,虽然我们尽力做好对他们的培训工作,但是确实对来自民族地区的校长了解太少。缺乏针对性的培训,是难以达到应有质量的。

诚然,影响民族地区教育的发展的因素还有许多,有经济的、地理的、文化的、观念的等等,但是“振兴民族的希望在教育”,校长尤其是名校长、教育家型的校长对于民族地区教育的发展与学校的发展可以说是至关重要的。

三、促进民族地区中学校长自我成长的策略建议

如何促进民族地区的中学校长自我成长?这是一个需要我们长期思考与研究并付之行动的命题。为了能够更好地促进民族地区中学校长通过专业的培训而能自我成长,笔者专门选取了几位来教育部中学校长培训中心参加“全国优秀中学校长高级研究班”培训的民族地区的中学校长,作为典型进行了较为深入的研究。他们有来自于新疆维吾尔自治区名校长、内蒙古自治区名校长、广西壮族自治区名校长、西藏自治区名校长、宁夏回族自治区名校长,并且也与其他地区的从事民族教育的校长作了一定的对比研究。结合他们形成办学思想的形成过程,从他们的办学思想文本中总结了一些特点,依托自身近三十年的培训体悟,提出一些建议,以期对促进民族地区中学校长自我成长发挥一定的作用。

从上述从事民族教育的名校长办学思想文本特点来看,其思想也很好地体现了他们对教育的理解、对培养人的理解,其背后实质是他们对党的教育事业的追求与基于自身经历对人性的感悟。总体而言,从他们的文本中可以看出有如下特点:

第一,立足高。例如,新疆维吾尔自治区乌苏一中的“为认同而教育”的办学思想,就是立足于“对伟大祖国的认同、对中华民族的认同、对中华文化的认同、对中国特色社会主义道路的认同”基础上来思考学校办学的。

第二,思考深。例如,中央民族大学附中的“共美教育”思想,就是立足于中华民族伟大复兴的高度,以“各美其美,美美与共”为追求,形成的“共美课程”体系合理,为中华民族培养了一批又一批栋梁之材。思维的逻辑,决定行动的逻辑。学校德育体系、课程体系等建构,与校长与老师们的深入思考是分不开的。

第三,情怀宽。例如,内蒙古自治区呼和浩特一中的“守望相助 逐梦共远”教育思想,这就是一种草原情怀在办学过程中的具体体现。他们将 “守望相助、逐梦共远”的办学思想(简称“共远思想”)界定为:就是在伟大中国梦的共同追求引领下,全校师生在共同价值认同的基础上,守望共同愿景,开展共同学习,创造共同生活,通过共同奋斗,实现共同发展和可持续发展的教育思想”。

虽然,这些名校长所处的学校与上述调研的校长所处的学校不在同一发展水平上,但是他们同处民族地区,他们办学的本质追求是一致的。当然,思想是不能照搬的,但是这些名校长形成思想的培训过程还是可以迁移的。为此,在促进民族地区中学校长自身成长的过程中,笔者以为应采取如下培训策略:

1.总结实践经验 指导凝炼理念

面对民族地区中学校长的培训质量不是很高的问题,其关键是培训者对受训者的实践了解不深。为此,受训者自身对办学实践经验的总结显得十分重要。教育家型校长培训要“突出个性化 、强调反思性、注重经验分享、重视理念提升、坚持实践导向”(代蕊华,2009)。这是十分有道理的。

当然,总结自身的办学实践,是为了寻求自身办学过程中的“确定性”。总书记习近平2014年9月9日同北京师范大学师生代表座谈时的讲话《做党和人民满意的好老师》提出:“第一,做好老师,要有理想信念;第二,做好老师,要有道德情操;第三,做好老师,要有扎实学识;第四,做好老师,要有仁爱之心”。 校长,作为“教师之教师”,自身必须要有理想与信念。这个理想信念不是凭空而来的,需要在专业的指导下,由校长结合自身的经历与实践感悟而来的。

2.清晰发展目标 坚定办学追求

在中学校长的专业标准中,第一大能力即为“规划学校发展的能力”,其实一个校长规划学校发展的能力在很大程度上体现为规划自身发展的能力。为此,在培训中要加大校长们自我认知的培训,促使深刻认识到自己是谁?想要成为谁?在这个不断的追问中,坚守自己的办学追求。

当然随着社会的转型,校长领导力发展的维度也在发展变化,“校长的变革领导力、教学领导力、道德领导力和分布式领导力均需大力提升。与此相应,在新的历史时期,校长培训的课程重点应该根据校长面临的挑战予以必要的调整”(诸宏启,2009)。为此,在校长们清晰自身发展目标与学校发展目标的基础上,我们的培训要加大校长们的变革领导力、课程领导力以及教师引领力等方面的课程建设。

3.促进深入思考 助力思想形成

思维是形成思想的工具,在专业的培训活动中,就应该通过凝炼理念、经验分享、任务驱动等方式,促使校长们的思维向深度、精度发展,努力形成自己的教育思想与办学思想,通过思考来寻求办学过程中的确定性,从而坚定自身教育信念,从而成为一名有理想信念、有思想体系的办学践行者;校长自身经历这一过程之后,才能更好地通过这种方式来引领教师形成自身的教育教学思想,使校长自身的办学思想,通过一批有教育教学思想的教师,落实到教育教学的行动中去。

4.加强课程指导 扎实推进执行

从研究者对民族地区的中学了解而言,他们学校课程体系的建设相对滞后。校长的办学理念与办学思想是重要的,但是中学校长从本质上说是“有思想的实践者”,如果思想不能化为现实,那这个思想也是空中楼阁。《教育部关于全面深化课程改革 落实立德树人根本任务的意见》(教基二[2014]4号)中指出:“课程是教育思想、教育目标和教育内容的主要载体,集中体现国家意志和社会主义核心价值观,是学校教育教学活动的基本依据,直接影响人才培养质量”。

为此,在培训中加大对民族地区中学校长课程领导力的内容,使其在领导学校的课程建设中提升其课程领导能力,使他们的思想能够落到实处。

总之,无论是民族地区也好,还是其他地区也好,中学名校长的成长事关我们基础教育的振兴。在名校长的成长与培训过程中,我们要强调价值观的引领,加强其理想与信念的培训,正如冯契先生在《智慧的探索》中所言:“我们要用正确的世界观来指导人生,一定要有出于真诚的理性认识和意志的自愿选择,并运用想象力把来来目标勾画出来,形成能激发感情力量的理想。而把理想贯彻于实践,就会碰到这样那样的困难,在同困难作斗争中(可能是很激烈的),精神力求保持明觉的心态和增强专一的意志力,便能使成为信念,并有一种自得之感 。信念使人乐于从事、形成习惯,一贯地坚持理想、信念,习之既久,成为自然,感到天道和性是统一的,天道仿佛是我的理性所固有的,这才真正成为自由的德性,体验到了绝对即在相对之中,无限即在有限之中。这大体就是哲学理论经理想、信念的环节化为德性的过程”。

[1] 陈玉琨.中学校长培训的新理念与新策略[J].人民教育,2009

[2] 褚宏启.中小学校长培训课程的改革路径[J].教师教育研究,2009.6

[3] 代蕊华.论教育家型校长培训的策略选择[J].教师教育研究,2009.5

[4] 龙登丽、付甫剑.民族地区中学校长专业发展现状的差异性研究[J].西南大学学报(人文社会科学版),2007,3

[5] 杨建忠.民族地区中小学校长培训工作存在的问题及对策[J].继续教育研究,2012,3

[6] 费孝通.中华民族多元一体格局(修订本)[M].中央民族大学出版社,2003,6

[7] 许苏.美国校长培训及其政策分析[J].全球教育展望,2009,7

[8] 冯契.智慧的探索[J].学术月刊,1995,6

(本文责任编辑:辉 明)

Research on the Growth Mechanism and Training Strategy for Middle School Principals in Chinese Minority Area

WANG Jian1, LIU Dong-min2

(1.National Training Center for Secondary School Principals, Minister of Education, Shanghai, 200062 2.BeijingNormalUniversity,Beijing,100875)

This paper used quantitative questionnaires survey and qualitative case study to identify how three mechanisms assisted in developing and growing middle school principals in Chinese minority areas. Linked with the practical problems, the author promoted four strategies: summarize the practical experiences and refine the idea; clearing the developmental goal and insisting on the educational pursuits; promoting deep thinking and facilitating the formation of principals ideas; strengthening the curriculum guidance and emphasizing on carrying out.

middle school principals; growth mechanism; training strategy; minority areas

2016-06-20

[课题项目]国家民委课题“我国民族地区教育家型中学校长成长机制及其培训策略研究”(2013-GM-081)结题成果之一。

王俭(1965.3-),男,江苏人,教育部中学校长培训中心研究室主任,副教授,教育学博士 。刘东敏,男,江西吉安人,北京师范大学副编审,主要研究方向为教师教育、编辑理论。

G471.2

A

1672-5905(2016)05-0068-06