首期名校长领航班群体的结构分析和发展对策

于维涛

(国家教育行政学院,北京 102617)

首期名校长领航班群体的结构分析和发展对策

于维涛

(国家教育行政学院,北京 102617)

通过对64名首期名校长领航班的群体结构量化分析显示,首期名校长领航班群体具有整体素质较高、结构趋向科学合理、富有理想现身精神等特征,同时存在不同地区、学段、性别等入选比例不均衡的“四多四少”现象。促进首期名校长领航班群体发展关键是厘清身份定位,探索分阶段、分群体、分区域遴选机制,开展跨界、协同、开放、个性培养,发掘教育思想,实施“选、育、管、用”一体化协同治理,营造良好的发展生态。

首期名校长领航班群体;结构分析;高端培养

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》要求:“倡导教育家”办学,各地纷纷开展了名校长遴选、培养和表彰工作,山东、天津等省(区市)已经开展了二批以上的遴选、培养和表彰。4月21日“校长国培计划”——卓越校长领航工程首期中小学名校长领航班在京开班,名校长是我国中小学校长队伍的优秀代表,是最高职业荣誉称号,是处于金字塔尖,有思想、有创新,能引领、能辐射的拔尖创新人才。对这样一个群体如何有效促进他们的发展成为新时期一个重大的课题。

一、首期名校长领航班举办背景

(一)举办名校长领航班是国际化实践及发展趋势

早在1986年,美国发表的《国家为培养21世纪的教师作准备》报告指出:“美国取得成功之关键是建立一支良好教育的教师与校长队伍”。[1]美国中小学校长联盟于2009年发布了评价优秀校长的六条标准,并提供了领导力专业发展的提高策略。欧洲发达国家非常重视优秀中小学校长培养,英国实施了优秀校长的“终身学习”计划,瑞典建立了优秀校长“回归教育”制度。所以我们看到,越是发达国家,越是使优秀中小学校长成为有较高学术水平并受过较长时期专门训练的职业,这固然与经济发展有关系,但更离不开认识到位。

(二)举办名校长领航班是国家诉求

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》明确提出:“造就一批教育家,倡导教育家办学”。2012年《国务院关于加强教师队伍建设的意见》指出:“培养造就高端教育人才,实施中小学名师名校长培养工程。”据不完全统计,截止2015年全国有24个省(区市)实施了名校长培养工程。如,京、苏、粤,长三角实施了跨区域联合培养名校长工程。教育部2014年启动实施中小学“校长国培计划”,系统设计了卓越校长领航工程,完善了基础教育高端校长国家级培养体系。刘利民副部长曾形象地比喻:“如果说骨干校长高级研修班是培养本科生,优秀校长高级研究班是培养硕士生,而名校长领航班则是培养博士生,是中小学校长培训‘皇冠上的明珠’。[2]

(三)名校长培养是教育发展的新常态

教育发展的新常态是改革,改革涉及多方利益,破解深层次矛盾和问题难度大,单靠传统的推进模式难以奏效,必须通过创新推进。校长、教师身处教育教学改革第一线,正如雅克·德洛尔在《教育:财富蕴藏其中》序言中所说:“没有教师、校长的协助及其积极参与,任何改革都不能成功。”[3]但现实情况是有许多校长“守成有余、创新不足”,创新意识淡漠、创新精神匮乏和创新能力不足,造成各地教育改革推进缓慢且不平衡。举办名校长领航班,就是要培养一批具有创新精神和实践能力的教育家型校长,树立引领推动基础教育改革发展的旗帜,示范引领校长、教师汇聚成推进教育改革发展的强大力量。

(四)名校长培养是广大人民群众对优质教育资源迫切需求

习近平总书记指出:“教育涉及千家万户、惠及子孙后代,寄托着人民群众对美好生活的期盼”。经验表明,当人均国内生产总值超过7000美元时,广大人民群众对通过接受良好教育提高自身素质、增强发展潜力、追求幸福生活,以及服务社会体现自我价值的愿望更加强烈。择校现象,择的不是学校本身,而是作为优质教育资源的校长、教师。只有培养高素质专业化的好校长、好教师,才能从根本上满足广大人民群众日益增长的教育期盼。

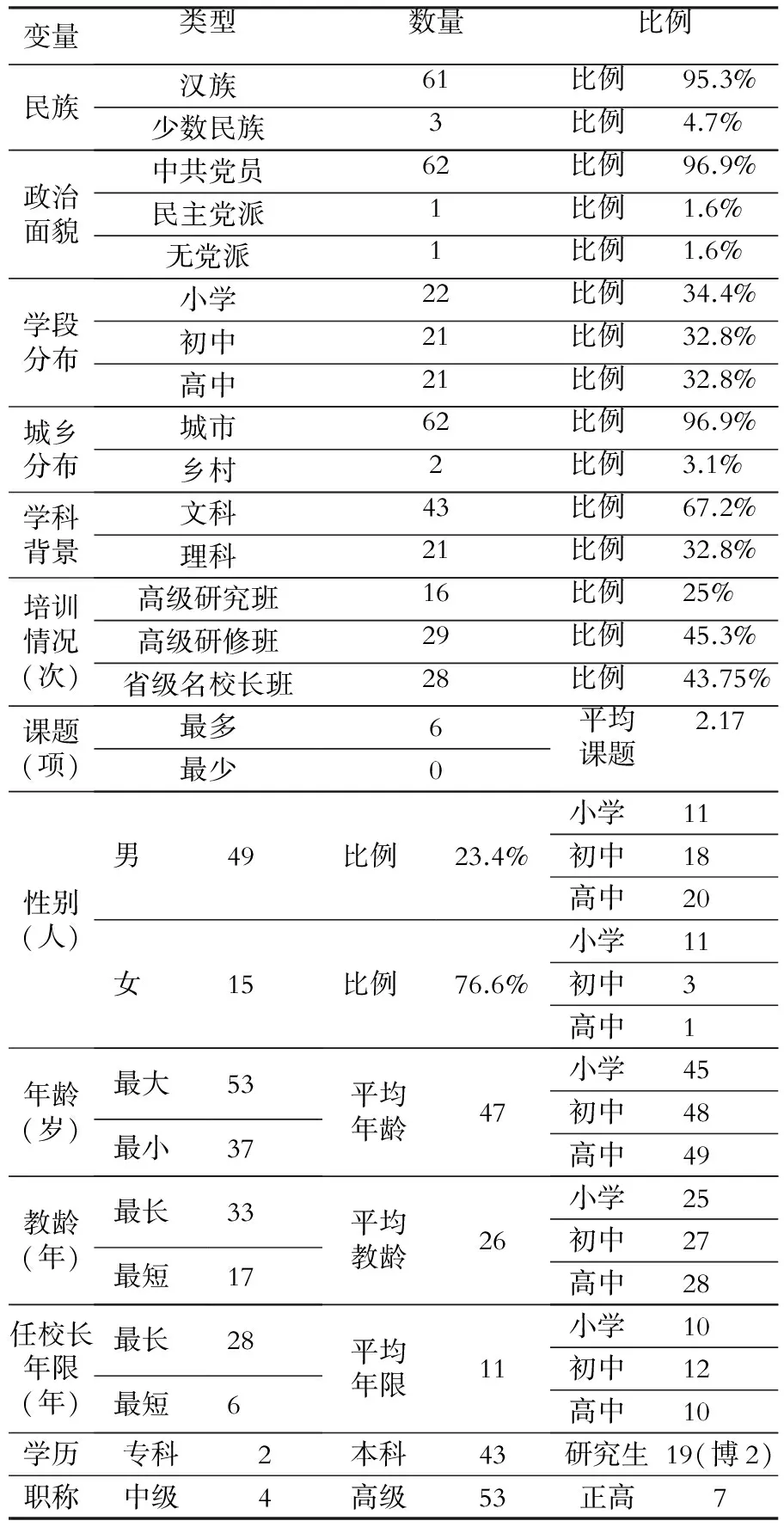

二、首期名校长领航班群体的结构特征

根据教育部《关于组织实施“校长国培(2014)”—中小学名校长领航班的通知》要求,从全国在职在岗的普通中小学专任正职校长中遴选 64名“首期名校长领航班”培养对象(每省2位),通过深度学习、导师指导、高端引领进行重点培养,培养周期为 3年,首期名校长领航班群体的结构情况(详见表1)。

(一)整体素质较高

从表1可以看出,参加过省级名校长培训班人选占总数的43.75%,参加过教育部骨干校长高级研修班人选占总数的45.3%,参加过教育部优秀校长高级研究班人选占总数的25%,其中70%的成员曾到国外做短期访问、进修或做专题学术讲座,基本熟悉和掌握发达国家教育管理方面的先进经验和做法;从学历看,具有专科学历的占总数的3.1%,具有本科学历的占总数的67.2%,具有研究生以上学历的占总数的29.7%,其中,博士研究生2人。名校长领航班群体是一支接受过多样化高端培养,具有较高的理论基础,丰富的实践经验,长期深深扎根教育教学第一线,视野开阔的高学历、高经历、高素质的群体。

(二)结构趋向科学合理

从表1可以看出,年龄最大53岁,最小的37岁,平均年龄46岁,其中, 45岁以上44人,占总数的68.75%,45岁及以下20人,占总数的31.25%。教龄最长的33年,最短的,17年,平均教龄27年。小学学段22人,占总数的34.4%,初中学段21,占总数的32.8%,高中学段21人,占总数的32.8%。每省(区、市)遴选2名校长作为名校长培养对象,覆盖全国大江南北,东、中、西部。周春亮认为;“人才的最佳创造年龄为 25-45 岁,37 岁为峰值年。”[4]说明名校长领航班群体的年龄具有相对最佳性,可塑性较强。名校长领航班群体年龄、教龄、学段、区域分布形成平面梯次递进结构,且形成多区域、多层次、多学段、多学科相对科学合理动态结合体。

表1 首期名校长领航班群体的结构情况统计表

(三)具有较高的学术水平

从表1可以看出,具有中级职称的4人,高级职称53人,正高级职称7人。职称具有学衔的性质,更具有专业技术水平、岗位能力、社会地位的性质,在一定程度上说明了名校长领航班群体的学术水平、科研能力和工作成就,特别是国家刚刚在中小学教师职称系列中设置正高级职称试点,占总数的11%名校长及时评聘了正高级职称。反映了名校长领航班群体具有较高的学术水平。

(四)建构了自我导向发展模式

历史学家范文澜先生“板凳要坐十年冷 文章不写半句空。”课题研究从搜集资料、综合归纳资料到课题的提出,再从阅读资料到课题思路框架的产生,再到思考、写作、修改、发表要经过艰难历练过程。名校长领航班群体主持省级以上课题139项,已结题89项,其中,最多的6项,平均课题2.17项。在已持有的学历中继续教育学历占总数的86.3%。这说明名校长领航班群体深知终身学习的重要性,绝大部分校长并未因繁忙的工作而忽视业务学习与进修。主要原因是他们对自己有一个高的要求,远大理想,建构了自我导向发展模式。

(五)富有理想现身精神,

平均27年的教龄和11年任职校长经历,名校长领航班群体从担任教师到被评选为名校长平均经历了16个年头,这一方面说明他们从青春时期开始,具有远大理想,把自己终身奉献给教育事业。另一方面也说明名校长领航班群体从做教师起步,经历了骨干教师、骨干班主任、学科组长、年级组长、中层干部、副校长到校长的若干台阶才逐步成为名校长领航班成员,具有丰富的教育实践经验和高超的管理智慧。再一方面充分显示了名校长的成长是一种专业发展过程,具有稳定性、长期性、复杂性等基本特征。

此外,统计发现,名校长领航班群体存在不同地区、学段、性别等入选比例不均衡的“四多四少”现象,即:城市多,乡村少;汉族多、少数民族少;中共党员多,民族党派无党派少;文科背景多,理科背景少。名校长领航班群体成员96.9%来自城市学校,特别是重点学校,可以说省级标准化、示范性中学和名牌学校是名校长领航班群体的“高产地”,乡村学校校长仅占3.1%。汉族占总数的95.3%。中共党员占总数的96.9%。文科背景占总数的67.2%。这似乎应引起我们足够的深思。

“宰相必起于州部,猛将必发于卒伍。”“金字塔”式的遴选机制基本保障了名校长领航班群体的质量,让管理者、培养者了解被学习者已有的发展阶段、认知基础。这在最大程度上为培养、管理、使用以及辐射带动作用奠定了良好的基础。

四、促进首期名校长领航班群体发展的思考

(一)厘清名校长领航班成员身份的定位

名校长领航班群体发展是共性与个性、线性与非线性发展相结合。一般经历准备期、适应期、经验期、成熟期四个相对独立、相互联系、递进衔接的阶段,是一个个阶梯,一个个艰难曲折历程的螺旋上升,这也清楚地表明名校长的发展是一门科学,也是一门艺术。因此,名校长首先体现的是思想性、实践性、专业性,然后才体现的是先进性、社会性。“比起行政荣誉,它更强调专业特长和专业水平;比起专业职称,它更突出实践业绩和社会贡献。”[5]基于此,笔者认为名校长身份的定位是一种荣誉称号,旨在尊重认可名校长领航班群体长期献身教育事业,具备较高学术涵养和独立研究能力的一种最高认定,是懂政治的教育家。

(二)探索分阶段、分群体、分区域遴选名校长领航班成员机制

名校长领航班群体的培养属于教育财政支出范畴,名校长领航班群体的遴选“标准”是什么?丁宇提出:“教育服务具有公共产品属性,政府应该根据公共产品属性的强弱来分配公共教育。”[6]因此,建议探索分阶段、分群体、分区域遴选名校长领航班成员机制。一是最大限度地提升乡村地区、少数民族、民主党派、无党派校长以及幼儿园长比例,同时有条件吸收港澳台校长也参与其中,展现名校长领航班的包容性、吸引力和辐射力。如,《山东省第二期齐鲁名校长建设工程实施方案(2016—2018 年)》规定推荐和评选向乡村校长倾斜, 单列推荐名额,单独评选。二是优化评选条件。主要处理好不同区域、文化背景、发展阶段校长办学治校业绩特点之间的结构性失衡和科研与实践成果评价的关系。“避免分强调课题、论文、论著发表成果,相对淡化办学治校实际实绩。”[7]三是同一区域不同学段、任职年限、教龄、年龄校长之间的评选条件也应该有所区别,做好人才储备。

(三)开展跨界、协同、开放、个性培养

不同地区之间名校长办学环境和办学条件存在一定的差异,就是同一地区的名校长之间个性禀赋、教育背景、发展基础等也存在很大差异。而且地球因为科技进步而变得“平坦”,“世界科技、文化、教育无时不刻在发生的联系,学科的交叉、渗透和融合成为现代社会发展的一个重要趋势”。[8]但是,调查显示首期中小学名校长领航班培养基地负责人及聘任导师教育学背景居多,这就意味着培养基地科研团队大多是围绕一个学科展开教学和研究活动。而且,名校长群体成员之间大多数具有文科背景和教育管理学科经历。相似的学科背景和经历在一定程度上有利于沟通和交流,但具有相似性和重叠性知识结构在一定程度上也会限制科研与实践创新。建议:一是开展跨学科、跨学段、跨行业、跨区域、跨基地培养;二是开展国家、地方政府、培养基地、名校长协同培养;三是开展自主、选课、走校、菜单开放培养;四是开展导师、课题、工作室相结合个性培养;六是实施确定改进领域、反思改进领域、制定改进计划、确定培养资源、制定可测量的目标时间表、再评估六步培训。

(四)研究挖掘名校长领航班群体的教育思想

名校长领航班群体作为全国92.7万中小学校长队伍的优秀代表,长期的扎根一线,献身教育事业,形成了自己的教育思想,具有高超的教育智慧和独特的专业成长经历,他们经验案例能够示范激励全国中小学校长发展,探索名校长发展规律,可以丰富教师教育的理论和实践。因此,要加强名校长领航班群体发展规律研究,系统总结办学经验,凝练教育思想。建议:一是成立国家级名校长群体研究促进会,开展中国名校长流派的专题研究。二是建立出版专项基金,有目的、有组织、有计划地出版名校长研究成果。三是建立名校长工作室,完善“传、帮、带”制度,定期举办讲学、读书、反思活动,培养乡村校长和中青年校长。四是定期举办名校长创新论坛,挖掘名校长思想,分享名校长的成功经验。

(五)实施“选、育、管、用”一体化协同治理

名校长的发展是一个系统工程,是个人努力、组织培养、岗位锻炼、领导关注与激励机制共同作用的结果。“选、培、管、用”是名校长培养机制中的四个相互支持、相互联系、相互依托的主要环节,独立存在的任何一个环节都不能有效解决名校长培养过程中的问题。增强“选”的针对性、“育”的目的性、“管”的服务性和“用”的有效性,符合名校长发展的系统性、阶段性和连续性规律,建议:一是明确责任主体。“选”责任主体在国家政策,“育”的责任主体在培养基地,“管”的责任主体在地方政府,“用”的责任主体在单位及地方部门。二是成立项目办公室。加大各项工作考核力度。三是健全管理者、培训者激励机制。从精神需要、物质需要和个人发展需要健全管理者、培训者激励机制。“选、育、管、用”一体化协同治理将减少名校长培养过程中各个环节的重复和交叉,解决名校长选拔培养机制与管理用人机制的脱节,提高名校长培养质量。

(六)营造名校长领航班群体良好的发展生态

鲁迅先生说:“如果你想要得到花朵的话,你就要重视那些能够培育出花朵的泥土。”[9]换言之,怎样从客观上为名校长的发展营造一个自由、宽松、适宜生态,有利于名校长自然发展、自觉成长。建议:一是加强舆论引导。把握名校长领航班宣传工作话语权。二是抓重点、抓关键。积极抓好舆情监测分析、权威信息发布等环节,“以主动赢被动”。三是畅通社会表达通道。让不同利益主体、社会阶层的利益诉求和价值诉求渴望得到表达。四是开展管理者、培训者培训。五是着力改进培训管理者和培训者作风。

正如白宏太先生所言:“一粒种子能否发芽,能否最终长成参天大树,仍在种子自身。唤醒成长自觉,或许是“培养”最重要的使命”。[9]

[1] 叶澜、白益民.教师角色与教师发展新探[M].北京:教育科学出版社,2001.19.

[2] 刘利民.为推进基础教育改革发展培养造就领军人才——在首期中小学名校长领航班启动仪式上的讲话[S].2015年4月21日.

[3] 联合国教科文组织雅克·德洛尔.《教育——财富蕴藏其中》[M].北京:教育科学出版社1996

[4] 周春良.卓越教师的个性特征与成长机制研究——基于163位特级教师的调查[D].华东师范大学博士学位论文,2014.

[5] 陈莹.蝶样美业:一份关于名校长的研究报告[D].东北师范大学博士学位论文,2011.

[6] 褚宏启.教育治理:以共治求善治[J].教育研究[J].2014,(10).

[7] 何小忠.特级教师群体的结构分析和发展反思——以江西省六次入选的702名特级教师为例[J].教师教育研究.2012,(11) .

[8] 王丽丽、韩喜梅.知识共享型高校科研团队结构分析[J].科技管理研究.2008,(6).

[9] 柳斌.求解“钱学森之问”[J].中国教育报.2010-11-25.

[10] 白宏太.面对一棵树[J].人民教育.2014,(7).

(本文责任编辑:王 俭)

The Structural Analysis and Development Solutions for First Famous Principals Pilot Class Groups

YU Wei-tao

(National Academy of Education Administration, Beijing, 102617)

Through quantitative research on 64 famous principals in the pilot leading training class, we find out that these famous principals have several characteristics such as high quality in general, relatively scientific combination in structure, full of ideal spirits and so on. However, it also have several problems in terms of their combination, such as gender imbalance, region imbalance, and composition imbalance. This imbalance combination is also phrased as “four more and four less”. Therefore, we propose that the importance for the development of those famous principals lies in clear identity recognition, develop specific training to famous principals in different levels, different groups, and different regions. In this way, we could develop trainings that is interdisciplinary, collaborative, open, and cultivating personal development at the same time, which requires a systematic governance that implement “select, cultivate, control, adopt” together to implement better development ecology.

first famous principals pilot class groups; structure analysis; advanced training

2016-05-20

教育部人文社会科学研究规划基金项目:“农村中小学校长专业发展支持服务体系研究”(课题编号:11YJA880140)的研究成果。

于维涛(1966-),男,汉族,山东省高密市人,国家教育行政学院,教育部中小学校长幼儿园园长国家级培训项目管理办公室副主任、副教授、博士。

G471.2

A

1672-5905(2016)05-0057-05