正义的悖论

——村民委员会选举中的“贿选”现象新解

○ 赵 农, 潘 进

(中国社会科学院 经济研究所, 北京 100732)

·学者专论·

正义的悖论

——村民委员会选举中的“贿选”现象新解

○ 赵 农, 潘 进

(中国社会科学院 经济研究所, 北京 100732)

本文讨论了贿选的本质及其何以在农村选举中频频发生的原因,并揭示了贿选中所存在的正义性悖论。在农村的集体所有制下,由于集体成员权缺乏明晰的界定,村民并未获得独立而完整的集体资产决策权,村委会便取得了对集体可经营性资产的控制权。对于该资产租金的觊觎与争夺,构成了贿选及其竞争发生的根本原因。竞争性贿选实质上是集体可经营性资产租金的一种事前耗散。尽管竞争性贿选损害了村民选举的程序正义,但它有助于实现集体可经营性资产的收益在村民之间充分而又公平的分配,故体现了其实体正义。这种正义性兼得的难题,被本文称为“正义的悖论”。本文的阐释与分析,将有益于提出解决农村贿选问题的新的视角和思路,即通过减少集体可经营性资产的存量来削弱贿选的动机。

村民委员会;贿选;寻租;正义

村民委员会是我国基层民主建设的重要组织形式,部分学者认为村委会的选举实践体现了法治和民主的精神,将其视为我国社会主义民主建设的起点和突破口。自20世纪80年代颁布实施《中华人民共和国村民委员会组织法(试行)》(简称《村民委员会组织法》)以来,村委会选举工作在农村实践中已经普遍开展。据国务院新闻办公室发布的《2012年中国人权事业的发展》显示,截止到2012年底,全国绝大多数省份已开展了8至9轮村委会换届选举工作,全国98%以上的村委会实行了直接选举,村民平均参选率达到95%。

“选举的历史实际上只有两个世纪”,但“在选举过程中如何防止贿赂和其他不正当的行为已经是而且将仍然是十分重要的问题”。〔1〕经过多年的实践,虽然村委会选举工作已取得较大的进展,但不正当选举的魔咒未曾消除。《村民委员会组织法》规定:以暴力、威胁、欺骗、贿赂、伪造选票、虚报选举票数等不正当手段当选村民委员会成员的,当选无效。违反治安管理规定的,依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。在法律对此已有明确规定的情况下,为什么以各种不正当手段影响村民选举工作的行为仍是屡禁不止呢?

案例1 2014年2月,增城市荔城街西瓜岭村村委换届选举期间,马文辉购买了14万元的香烟派发给村民进行拉票,顺利当选为村委会主任。〔2〕

案例2 河北省沧州市泊头市侯落鸦村发生侯志强暴力参选案,2009年侯志强通过殴打、敲诈村民,及暴力威慑村委会主任选举,并自填选票,最终以接近全票获选村主任。〔3〕

案例3 陕西省礼泉县城关镇柴市村,在第五次村委会换届选举中,出现了行贿拉选票等不当行为,有的以5元、10元,或20元一碗的羊肉泡馍拉选票,几天就在一家饭店吃了3800多元。〔4〕

案例4 2003年4月17日,山西省河津市老窑头村举行村委会换届选举,候选人史明泽、王玉峰为了能够当选村主任,大肆用钱攀比收买选票,最后王玉峰承诺给每一个村民发送1800元,史明泽承诺发放2000元,最终王玉峰以190多万元的代价成功当选村主任,其他当选的村委会委员也都发放了数额不等的钱财。〔5〕

案例5 2003年12月19日,河北省涉县上巷村进行村官换届的选举。候选人王急义为当选村委会主任喊出在正式选举时如果村民选他,每户每人将得到3000元钱,要是他如愿当选,村民每人还将补发2000元钱。这意味着其将为此付出600万元。〔6〕

……

虽然影响农村选举结果的因素很多,但本文主要研究其中的贿选行为。华中师范大学农村问题研究中心曾对“农村选举中的拉票及贿选”进行专项调查,调查结果显示在受访的3447个农户样本中,有547个农户认为存在贿选行为,比例占16.34%;若以“改变主意”为贿选成功率的标准,则贿选成功率在20.42%。随着村民委员会选举竞争的日趋激烈,贿选现象逐渐增多,并在有些地方成为“常态”。贿选的形式也日趋多样化,从请吃喝到实物贿选,再到较大额度的金钱贿选。为什么村委会的贿选问题如此突出?而同为基层自治组织的居委会却鲜有贿选问题?是什么决定了贿选的力度?而贿选问题又该如何解决?

一、已有的研究与解释

什么是贿选?《〈中华人民共和国村民委员会组织法〉条文释义》〔7〕及中共中央办公厅、国务院办公厅颁发的《关于加强和改进村民委员会选举工作的通知》(中办〔2009〕20号)〔8〕对其做了抽象的定性描述,即候选人通过利益贿赂的方式左右选民投票意愿的行为,但没有给出具体的释义或例证。因此,学者在认同法律对贿选概念界定的同时,也指出需区分贿选行为和一般人情往来及合法竞选行为,如捐助公益事业、资助村里学生上学等。

从实施贿选行为的目的来分,贿选有两种:其一是在选举过程中候选人或与其相关联者通过采用贿赂的手段,对选民的选举倾向和意志进行影响和干扰,从而达到自己或者自己支持的人当选的目的;其二是在选举过程中,候选人或与其相关联者通过贿赂的手段要求选民不投票给某人或者要求其他候选人退出选举,从而达到自己或自己支持的人当选的目的,即“贿不选”。〔9〕

对于贿选产生的原因,已有学者主要从以下四个视角做了解释,首先是从候选人的角度出发,一是认为集体经济组织的不确定性导致候选人可利用在位权力谋取私利的机会主义;二是认为村委的权力缺乏相应的监督和制约机制。其次是从选民角度看,一是选民素质不高,容易为眼前的现实经济利益所诱惑;二是认为接受贿赂可能是选民对自己弱势地位的一种抗争形式。再次是从制度本身着手,一是认为法律制度建设的滞后和缺失;二是选举程序的缺陷。最后是从社会关系视角看,认为宗族势力和派系行为是贿选现象滋生的重要土壤。〔10〕

相应地,对于解决贿选的方案,可以将已有的研究观点分为以下四类。其一,通过改进现有的制度以降低贿选发生的可能性,包括完善村委会的选举程序,提高选举技术、罢免权的程序化及可操作性,完善激励约束机制,适当弱化村委会的经济管理职能,强化其公共职能。这些建议虽然可以发挥一定的作用,但它不能解决监督主体的问题,此外,村委会的经济管理职能是建立于农村集体所有权之上的,若弱化其经济职能,则会产生新的集体所有权的管理主体的问题。其二,通过立法制裁贿选行为增加贿选成本。其三,通过发展农村经济,增加农民收入。该建议认为当农民收入提高到一定程度以后,农民的民主权利意识会增强,进而会更珍惜其选票的权利,但已有的关于农民选举参与率与地方经济发展的关系的研究并没有强烈的证据证明这一点。其四,教育村民正确行使选举权,强化其民主意识和法治观念。贿选的发生建立在双方自愿的基础上,因此该建议忽视了村民出售选票的原因的研究。〔11〕

通过对已有文献的梳理,可以发现学者们在研究农村选举贿选问题时将目光停留在了贿选现象本身,而未对引起贿选发生的因素进行深入的研究,他们肯定了农村集体资产的存在是候选者实施贿选行为的潜在动机,但忽略了对农村集体资产经营进行有效监督所面临的巨大难题。相应地,他们提出的解决方法多是从程序上进行修正和弥补。首先,关于对村委会成员的罢免权,虽然《村民委员会组织法》(2010年修订版)第十六条提出“本村五分之一以上有选举权的村民或者三分之一以上的村民代表联名,可以提出罢免村民委员会成员的要求,并说明要求罢免的理由”,但是根据奥尔森集体行动的逻辑,由于集体行动的成果具有公共性,所有的成员都能从中受益,包括那些没有分担集体行动成本的成员,因此,许多合乎集体利益的集体行动在现实中极难发生。其次,关于村委会所承担的职能,若将公共管理权和集体资产管理权进行剥离,则仍然存在集体资产管理主体缺位的现象。最后,关于对村委会行为的监督,由于集体资产在经营过程中存在信息不对称以及面临的诸多不确定性,对此进行有效的监督往往需要支付很大的代价,因此在经济上是不可行的。

由于选举的公正性是人们所追求的目标,因此贿选历来被认为是不正当的“竞争”行为。本文则认为,虽然竞争性贿选在程序及形式上违背了公正、平等的原则,但它在结果上却实现了实体正义,是对农村集体可经营性资产未来收益的提前分配。因此,本文旨在揭示村委会选举中所存在的正义性悖论问题。

二、竞争性贿选的本质

(一)集体可经营性资产及其控制权

农村集体资产通常可分为经营性资产、非经营性资产和资源性资产。经营性资产包括:集体经济组织投资兴办企业所形成的资产以及投入到合资企业、合作企业、股份制企业、股份合作制企业、联营企业等经营单位中的资产及其增值部分;集体经济组织利用集体资源或资产所获得的承包金、租金、土地补偿费和集体资产产权变更所获得的货币收入;集体经济组织拥有的商标、土地使用权等无形资产等等。非经营性资产包括农田水利、乡村道路等基础性和公益性设施。资源性资产主要指土地、山林等。显然,在资源性资产中,也含有可经营性的一部分。本文将集体经营性资产与集体资源中可经营的部分,一并称为集体可经营性资产。

按照我国法律对集体产权的界定,集体资产是一种高度抽象的“劳动群众集体”所有形态,虽然从产权理论出发,可以发现这一规定界定了产权的主体——归集体所有,但这种模糊化的权利主体,既不能体现集体组织的法人所有权,又不能体现集体成员的个人所有权。

此外,目前法律对农村集体资产管理主体的规定也不相一致。《民法通则》第七十四条规定,集体经济组织是对集体所有的土地进行经营、管理的社团组织。也就是说,农村集体经济组织是集体资产管理的主体。〔12〕而《村民委员会组织法》第八条:“村民委员会依照法律规定,管理本村属于村农民集体所有的土地和其他财产,引导村民合理利用自然资源,保护和改善生态环境。”即规定村民委员会是集体资产管理的主体。同时又提到:“村民委员会应当尊重并支持集体经济组织依法独立进行经济活动的自主权,维护以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制,保障集体经济组织和村民、承包经营户、联户或者合伙的合法财产权和其他合法权益。”可见,现有法律既肯定了农村集体经济组织独立的自主经营权,又规定了村民委员会对集体资产的管理权,由此导致村民委员会和集体经济组织的关系处于模糊状态。这也使得村委会在现实体制中扮演着多重角色:第一,政府代理人,承担政府所要求完成的所有行政工作;第二,集体财产法定代理人,履行包括土地资源在内的所有村庄集体财产的管理职责;第三,公共事务管理者,协调和管理社区公共事务的职能。〔13〕

以上分析表明,由于集体经济组织实质上的缺失,使得村民委员会在农村中成为最重要和最关键的角色,事实上获得了对集体可经营性资产的控制权。谁有可能当选,谁就有权掌控集体资产的运营与收益的分配。所以集体可经营性资产的控制权以及对此展开的争夺,构成了贿选及其竞争的根本性原因:若候选人成功入选村民委员会成员,其将成为农村集体资产经营管理的代理人。

(二)寻租行为难以避免

由于集体成员个人不能对这一成员权进行转让和切割,使得村委会作为集体资产的代理人而产生的委托—代理问题更难避免和解决。这样,由村委会代行集体经济组织的职能会导致发展集体经济动力的弱化,削弱资本积累甚至大量负债,资产流失或被平衡,从而最终导致集体经济的弱化或边缘化。〔14〕可见,在无外部激励约束的情况下,集体经营性资产的经营是无效率的。那么可否通过剥离村委会的经济职能,而由成员自己寻找代理人来解决这个问题呢?我们对此的答案是否定的。

首先,村委会在农村治理实践中同时承担集体资产的管理人和公共事务的管理者的角色。显然,将这两个角色进行分离是不经济的。即使可以实现两权分离,那么又将出现新的问题,由谁来经营管理集体经营性资产?通过何种程序来选出经营资产的代理人?因此,只要存在可经营性的集体资产,就会不可避免地遇到由谁来获得决策控制权的问题,也就会诱发寻租行为的产生。

此外,虽然村民理论上可以行使对村委会经营资产行为的监督,但实践过程中,村民要获得集体资产经营效率的信息相对困难,而村委会成员信息相对充分,这使得村民在监督村委会成员时所需支付的监督成本非常高昂。村委会公共事务管理的职能主要是从村民实际生活出发,容易被村民感知和监督;但村委会的经营性行为相对隐蔽,如“城中村”项目改造及城郊村土地的征用开发,这些都是村委会作为村民的代表直接与项目方进行协商谈判,这个过程中,由于村民无法获取项目的全部信息,也就无法有效地监督村委会的行为。

(三)贿选竞争的本质:寻租竞争

租金的概念最初只限于土地租金。马克思将地租区分为绝对地租和级差地租。后经马歇尔引入“准租金”的概念后,租金概念的范围逐渐扩大。通常租金的来源有两个:一是自然界中的稀缺资源,这是物品的原始属性所决定的;二是人的创造性劳动,这是人类创造出的新的属性。而经济租金在数值上是实际交易价格与机会成本之间的差额。

集体可经营性资产也存在两部分租金,一部分是由资源原始属性所决定的级差租金,它由农村距离城市的远近、拥有的自然资源的丰裕程度所决定;另一部分由制度变迁或人的创造能力所形成——无论农村区位及资源禀赋究竟如何。

我们知道,在“人民公社”时期,集体资产的运营——无论在集体所有的耕地上劳作,还是在社队工厂做工,其组织形式就是Holmstrom所谓的合伙制团队。〔15〕队员的“工分”取决于他的禀赋和努力程度,而每个“工分”的分值则由所有队员的努力及其效率所共同决定。这导致团队成员之间外部性的互相施加,即所有队员共同参与分享个人努力的边际收益,而让单个成员独自承受其努力的边际成本。在这种情况下,团队成员采取的最优行动是使其边际效用等于其所能分享到的边际产出(而非全部的边际产出)。显然,个人理性的最优选择与团队理性的最优选择之间发生了冲突,即在个人理性选择下所构成的纳什均衡是非帕累托最优的,也就是说在合伙制团队下生产是无效率的。怎样克服合伙制团队的无效率性质呢?Holmstrom提出的方法是改变团队分配关系:一是引入外部“委托人”来实施激励方案;二是给予原团队成员固定的支付。其实Holmstrom的解决方案不啻为雇佣制的分配关系。〔16〕

从农村的经济体制改革过程来看,其经济效率的提高正是源于外部性相互施加现象的逐步消除。家庭联产承包责任制消除了农业生产过程中的外部性,使得生产效率大幅提高,短短数年便解决了长期困绕的温饱问题。原有集体所有制的社队工厂则经过承包制、股份合作制和经营者持大股等制度演化,最终大多转变为民营企业,实现了雇佣制——从公共决策到私人决策的质变。正是在这一大背景下,农村集体可经营性资产的经营也取得了雇佣制下效率的增进——无论有关经营决策究竟是由具体哪个人或哪些人所做出。我们在本文中将这种因制度的演化所致的绩效增量称为集体可经营性资产的绝对租金。

由于地区资源要素禀赋不同,不同地区的集体资产的市场价值存在差异,而这也就构成了级差租金。若地区自然资源丰富(如拥有煤矿)、区位紧挨城市(存在土地征迁)、集体经济投资兴办的企业规模较大,则其级差租金高;若地区自然资源贫乏、远离城市、集体经济资产少,则其级差租金低。

显然,以上所述的集体可经营性资产的绝对租金与级差租金之和,决定了村委会选举中贿选竞争的程度。这就可以解释前文案例3和案例4中贿选金额大小的差异为何如此明显。通过分析已发生的贿选事件,可以发现:巨额贿选多发生在自然资源比较丰富的地区或集体企业发展良好的地方,如同为贫穷县的老窑头村和上巷村,却纷纷愿意为村委会主任一职支付230万和600万的费用,究其原因,在于老窑头村拥有丰富的煤矿资源,上巷村则拥有白云石和炉料。而依据现有法律的规定,这些资源归国家和集体所有,私人不能参与经营,因而谁能成为村“干部”,谁就有权掌控这些租金。从这种意义上说,贿金的数额取决于不同的贿选竞争者对上述租金的主观预期。

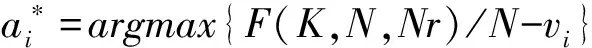

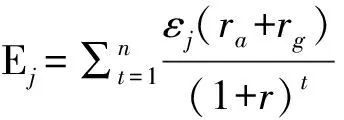

以上观点可由较为规范的分析而得以进一步阐释。假定某地区农村集体可经营性资产的数量为K,自然资源的数量为Nr,村民数量为N,那么该地区的总的产出(y)可以表示为F(K,N,Nr)。在合伙制团队下,假设成员i付出的努力为ai,ai∈(0,∞),在该努力程度下其需要支付的成本为vi(ai),而获得的收益为最后总产出的1/N。

在合伙制关系下,由于每个人努力增加的产出增量由集体分享,每个人偷懒所带来的损失也非仅个人承担,而是由集体承担,在这种制度安排下,每个人都会尽可能的偷懒,最极端的情况就是每个人都选择不努力,因而最终的产出为yo(yo 在雇佣制关系下,控制权人通过给予劳动事先的支付,获得产出的剩余分配权,在该情形下,劳动获得的报酬为Wi={vi+εi,ifyy(a*)bi,ify 由于bi是事先支付的,因此,无论劳动成员是否努力,其均可获得这部分的收入,那么,在成员都不努力的情况下,控制权人获得的剩余分配可能为零。在剩余分配为零时,该产出可以视为合伙制团队下的产出yo=nbi,那么,(y-nbi)可以看作是由合约关系转变所带来的帕累托效率改进。本文视这部分由制度变迁所带来的效率增进为绝对租金ra。 级差租金rg的大小取决于该农村距离城市的远近、集体企业的规模与数量、拥有的矿产资源的数量及该矿产资源的市场价格。 由于法律规定了村委会对集体可经营性资产的控制权,那么只要谁当选村委会主任,谁就获得了集体资产的控制权,同时也就获得了经营该资产所带来的绝对租金和级差租金(ra+rg)。 假定村民对谁当选村干部无显性偏好。由于信息的不对称,村民难以对集体资产经营的情况有全面的了解。候选人对村委会这一代理人角色的竞争,反而向村民释放了集体资产经营状况的信号,当竞争越充分时,关于集体可经营性资产市场价值的信号也就越充分,而候选人也会在竞争中调整自己的预期,进而使得预期越来越接近该集体资产的市场价值。那么候选人在选举过程中对集体成员的事先支付及承诺支付的总额,一方面可以看成是对集体资产市场价值评估的反映,另一方面也可以看成是其对未来可获得租金的事前耗散。同时,这种贿选支付并不是针对特定的某一群人(即给他投票的),而是针对集体组织内的所有成员,因此这是对集体可经营性资产未来可能获得收益的一种平均分配。 罗尔斯指出:“正义是社会制度的首要价值”。博登海默还说:“正义有着一张普洛透斯似的脸(a Protean face),变幻无常、随时可呈不同形状并具有极不相同的面貌。当我们仔细查看这张脸并试图解开隐藏其背后的秘密时,我们往往会深感迷惑”。〔17〕那么,正义的社会制度到底应该是怎样的?倘若遵循程序正义的原则,那么竞争性“贿选”是不正义的,它违背了程序公平、公正的原则。但如果将分配正义作为价值评断的公理或所追求的目标,那么竞争性“贿选”所承诺的人人均有虽然违反了程序正义,却维护了拥有集体成员权的村民的经济利益,是一种事实上的平等,即实体正义。重要的是,在现行体制下,程序正义与实体正义很难兼得。 虽然农村集体经济组织形成了与现代公司类似的委托—代理关系,但相较于公司的治理结构,第一,企业治理是一股一票,而农村集体资产归集体所有,一人一票,相对而言股权更加分散而平均,造成集体行动更大的困难和更高的成本;第二,农村集体经济缺乏现代企业中股东的退出机制,不能随意地退出村庄。此外,农村集体所有制下的集体成员和村委会之间的委托—代理关系并不是由集体内的成员自愿形成的,而是法律规定了村委会作为集体资产的代理人,因此在相当程度上剥夺了集体成员作为委托人的权利。这使得集体所有制下的委托—代理关系所产生的机会主义问题更加难以有效解决。只要存在公共的经营性资产,无论是否剥离村委会的集体资产所有权和公共管理权,都将存在一个组织或机构来管理这部分资产,也都会存在一个通过什么样的方式决定资产管理人的问题。同样,只要这种控制权不是通过自愿的市场交易形成的,那么其都有一个与市场实际价格相背离的租金空间的存在,也就无法避免为获得控制权而发生的寻租以及寻租竞争的行为。 从某种意义上说,只要“村官”为其当选而支付的贿选成本小于等于其预期可从集体资产经营中所获得的收益,而村民又可从选举中事前平等地分享到耗散了的租金,贿选就可被视为一种均衡的策略行为。由于村民无法通过有效的监督来避免“村干部”的机会主义行为,即使村民拥有集体资产的成员权,可他们并没有退出权和剩余收益的要求权,村民对集体资产的收益享有权无法得到有效保证。所以对于村民而言,谁掌握了公共权力,谁就掌握了公共资源;而谁想掌握公共权力,谁就得给村民发钱——因为这些钱是公共资源的预期收益,本来就是村民的。〔18〕此外,村民换届选举每三年进行一次,贿选似乎并不影响村民将来的选举自由。 以上分析表明:在现有的农村集体经济所有制下,无法避免村委会成员的贿选——这一寻租行为,贿选的力度则取决于候选人对租金的预期。不难看出,由于竞争是一种价格发现的过程,从某种意义上说,贿选的竞争性越充分,集体资产的租金耗散就越完全,村民对于集体资产的实际权益就越能得到保证。这样,作为违反程序正义的贿选及其竞争,竟然能够有助于实现内容公平的实体正义。这不能不说是一种莫大的嘲讽。 诚然,本文并非要从贿选的实体正义性出发,来论证贿选的正当性,因为贿选对于程序正义的损害是不言自明的,而且通常来说程序正义要优先于实体正义。我们所强调的是,在现行的集体资产所有制下,在村委会选举过程中,存在着程序正义与实体正义不可兼得的“正义的悖论”。它表明:在其他条件不变的情况下,试图通过选举程序的细化和严格把控,尽管可以避免贿选的发生并选出能干的“村官”,却使村民丧失公平分享集体资产收益的可能性。这是因为,“村官”的能干程度,同样会体现在隐匿信息、谎报成本等机会主义行为中。这意味着,在体制不变的情况下,“村官”越能干,就越有可能为自己攫取更多的租金。 鉴于上述“正义的悖论”,对于解决村委会选举中的贿选问题,应当强调并采取一种新的思路。这就是尽量减少集体可经营性资产的存量以削弱贿选动机。 本文讨论了贿选的本质及其何以在农村选举中频频发生的原因,并揭示了贿选中所存在的正义性悖论。在农村的集体所有制下,由于集体成员权缺乏明晰的界定,村民并未获得独立而完整的集体资产决策权,村委会便取得了对集体可经营性资产的控制权。对于该资产租金的觊觎与争夺,构成了贿选及其竞争发生的根本原因。竞争性贿选实质上是集体可经营性资产租金的一种事前耗散。尽管竞争性贿选损害了村民选举的程序正义,但它有助于实现集体可经营性资产的收益在村民之间充分而又公平的分配,故体现了其实体正义。这种正义性兼得的难题,被本文称为“正义的悖论”。本文的阐释与分析,将有益于提出解决农村贿选问题的新的视角和思路,即通过减少集体可经营性资产的存量来削弱贿选的动机。 注释: 〔1〕〔英〕戴维·米勒、韦农·波格丹诺:《布莱克维尔政治学百科全书》,邓正来译,北京:中国政法大学出版社,2002年,第229、230页。 〔2〕《广东某村委会主任发14万元香烟拉票贿选》,人民网,http://politics.people.com.cn/n/2015/0821/c70731-27498561-2.html,2015年8月21日。 〔3〕张永生:《意外死亡的村长“南霸天”》,《新京报》,http://epaper.bjnews.com.cn/html/2014-07/13/content_523544.htm?div=-1,2014年7月13日。 〔4〕董礼胜:《村委会选举中的贿选及其治理研究》,北京:中国社会出版社,2005年,第10页。 〔5〕李亦南:《194万元巨款从何而来 山西天价买村官的前前后后》,新华网,http://news.xinhuanet.com/legal/2003-09/30/content_1107804_2.htm,2003年9月30日。 〔6〕《河北省涉县上巷村:600万元选出天价村官》,人民网,http://www.people.com.cn/GB/14576/15037/2305985.html,2004年1月20日。 〔7〕《〈中华人民共和国村民委员会组织法〉条文释义》:“利用金钱、财物或者其他物质利益诱使或收买村民、候选人或有关选举工作人员,以使村民违反自己的真实意愿参加选举或在选举工作中进行舞弊活动的行为”。 〔8〕中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强和改进村民委员会选举工作的通知》(中办〔2009〕20号)进一步明确界定,“在村民委员会选举过程中,候选人及其亲友直接或指使他人用财物或者其他利益收买本村村民、选举工作人员或者其他候选人,影响或左右选民意愿的,都是贿选。” 〔9〕董礼胜、田小红、王琦:《村委会选举中的贿选及其治理研究》,http://zyzx.mca.gov.cn/article/yjcg/cmzz/200807/20080700018741.shtml。 〔10〕胡健:《村民自治中的“贿选”现象透视》,《成都大学学报(社会科学版)》2005年第4期;胡健:《遏制“贿选”:法律规制和社会治理》,《湖北社会科学》2005年第5期;范柏乃、冯木林、周晶:《我国乡村贿选及其治理对策研究》,《行政与法》2008年第2期;乔晓楠:《村民自治中贿选现象的法经济学分析》,《制度经济学研究》2009年第1期;吴思红:《村委会选举中贿选的社会基础与治理机制——以浙江M富村换届选举为例》,《经济社会体制比较》2009年第3期;吴思红:《村民委员会选举中贿选的内在逻辑》,《东南学术》2010年第2期;吴思红:《村庄派系与贿选行为——以H村村委会选举为例》,《湖北行政学院学报》2011年第3期;党国英:《如何认识村民自治中的“贿选”问题》,《中国社会导刊》2002年第11期;董礼胜:《村委会选举中的贿选及其治理研究》,北京:中国社会出版社,2005年,第10页;徐延山:《村委会直选中的贿选现象与遏制对策》,《中共浙江省委党校学报》2006年第6期;胡建锋、张海峰:《农村基层民主选举中贿选现象的客观原因与对策分析》,《中山大学研究生学刊(社会科学版)》2003年第1期;董江爱、崔培兵:《村治中的政治博弈与利益整合——资源型农村选举纠纷的博弈分析》,《中国农村观察》2010年第2期;黄宝玖:《制度诱导与贿选频发》,《人大研究》2006年第4期。 〔11〕李伯钧:《关于贿选的思考》,《法学杂志》2002年第5期;党国英:《如何认识村民自治中的“贿选”问题》,《中国社会导刊》2002年第11期;陈冬生:《村委会选举中的贿选问题及其对策》,《山东工商学院学报》2003年第5期;胡健:《村民自治中的“贿选”现象透视》,《成都大学学报(社会科学版)》2005年第4期;胡健:《遏制“贿选”:法律规制和社会治理》,《湖北社会科学》2005年第5期;董礼胜:《村委会选举中的贿选及其治理研究》,北京:中国社会出版社,2005年,第10页;徐延山:《村委会直选中的贿选现象与遏制对策》,《中共浙江省委党校学报》2006年第6期;范柏乃、冯木林、周晶:《我国乡村贿选及其治理对策研究》,《行政与法》2008年第2期;乔晓楠:《村民自治中贿选现象的法经济学分析》,《制度经济学研究》2009年第1期;吴思红:《村委会选举中贿选的社会基础与治理机制——以浙江M富村换届选举为例》,《经济社会体制比较》2009年第3期;马俊军:《村委会直选中的贿选现象:理性分析与法律规制》,《理论界》2011年第1期。 〔12〕《民法通则》第七十四条,“劳动群众集体组织的财产属于劳动群众集体所有,包括:(一)法律规定为集体所有的土地和森林、山岭、草原、荒地、滩涂等;(二)集体经济组织的财产;(三)集体所有的建筑物、水库、农田水利设施和教育、科学、文化、卫生、体育等设施;(四)集体所有的其他财产。集体所有的土地依照法律属于村农民集体所有,由村农业生产合作社等农业集体经济组织或者村民委员会经营、管理。” 〔13〕陈剑波:《农地制度:所有权问题还是委托—代理问题?》,《经济研究》2006年第7期。 〔14〕郑有贵:《农村社区集体经济组织法人地位研究》,《农业经济问题》2012年第5期。 〔15〕Holmstrom, Moral Hazards in Teams,Bell Journal of Economic Theory,1982,Vol.55,pp.296-322. 〔16〕赵农:《权威关系的形成与企业的性质》,《政治经济学评论》2004年第1期。 〔17〕〔美〕博登海默:《法理学——法哲学及其方法》,邓正来译,北京:中国政法大学出版社,1999年,第252页。 〔18〕董江爱、崔培兵:《村治中的政治博弈与利益整合——资源型农村选举纠纷的博弈分析》,《中国农村观察》2010年第2期。 〔责任编辑:刘 毅〕 赵农,中国社会科学院经济研究所研究员;潘进,独立学者。

三、选举的正义性悖论

四、结 语