余秀华荡妇体诗的一种“文化诗学”解读①

张祖群

余秀华荡妇体诗的一种“文化诗学”解读①

张祖群

一、研究综述与对象角

(一)研究综述

诗歌源自广义的生活,具有生活基础、社会责任、心灵书写三个维度,担当着特殊的社会使命[1]。最近30年以来对于新诗的研究多从流派入手,比较注重流派的形成、起止时间、总体风格、内部传承与外部影响、代表诗人、文学史位置等,最后完成这种流派新诗的历史重构。新诗对现实主义格外关注,并且产生现代性与民族性的对话。诚如温儒敏等(2005)所言[2]:当在一种新的历史语境与社会变迁中,诗歌与公众生活的关联愈发减少时,除关注诗歌的审美、语言之外,重新思考新诗的历史可能性,才是问题之关键。王岳川(1997)[3]根植于林布拉特“文艺复兴研究”的新历史观,认为历史与文学共同构成一个复合型的“作用力场”,阐释“文化诗学”的跨学科性、文化政治性和历史意识形态性特征。在他的眼里,文化诗学实际上是一种“历史诗学”。从文学与文化的交叉来看,童庆炳(1999)[4]认为文学理论可以从宏观、微观两个方面双向拓展,从文学的文化意义载体、文学的文化样式两个维度进行考察,从而构建文化诗学的学术空间。根植于中国文学的转型,童庆炳(2001)[5]进一步从文学形象思维、文学主体性、语言论转向、人文关怀等讨论中,发现“文化诗学”的旨趣在于对文学艺术的现实的反思,追求文学艺术的意义与价值,追求在方法论上的革新和开放。童庆炳(2002)高屋建瓴地提出[6],文化诗学应该关注8个实证化具体化的问题(包括古—今、东—西、中—西部、性别、精英—大众、商业文化—主流文化、人—自然环境、法—权)。当然,学术界也有不同的声音,例如,姚朝文(2006)[7]批评当前“文化诗学”更多地表现为方法、视野、语境,而且有标签、姿态、旗帜之嫌疑。他认为,“文化诗学”不是一种“诗学”,而是一种“文化批评”。

孰是孰非,已经不重要。“文化诗学”之所以产生,实质上是新理性精神的回归以及应对当代文化危机的需要。“文化诗学”将“文学文本的阐释”与“文化意义的揭示”、“内部研究”与“外部研究”两个矛盾系统有效联系贯通起来。通过细读文本,揭示现实文化精神,从而追求现代人性的完善和人的全面发展。因此,“文化诗学”体现(语言之维、审美之维和文化之维)三个维度、(现实品格、跨学科品格和诗意品格)三种品格和(人性的完善与复归)一种追求[8]。“文化诗学”对文化批评和诗学进行双重结合,势必在文学理论的当代拓展方面开创一个新格局,产生新气象。

王光明(2002)[9]通过诗人与时代的紧张关系、写作的中断与失效、公共影响力的降低等现象,讨论社会转型时期中国诗歌“向历史和文化边缘滑落的阴影与压力”,论述过“非诗的时代”与“展开诗歌”的辩证关系。时隔13年之后,王光明(2015)[10]认为:在新世纪地域诗歌的写作中,最为生动的是经验与艺术的双重自觉,“肉身”与“灵魂”互相依存。诸多边缘诗人与地域诗人,例如,吉林的“巴吉垒诗乡”(全镇有5万多人口,诗歌创作人员有3000多人,出版了近20本诗集)[11]、四川省东部小城渠县(涌现了李冰如、桑恒昌、大卫、杨牧、张扬、郑愁予、姬国胜、钟品、晓曲等著名诗人,形成老年、中青年和游子三大诗人方阵,形成中国西南地区重要的“诗歌集团”)[12],也涌现了吉林长春的王小妮、浙江的潘维、湖北的余秀华、江苏的朱朱、云南的雷平阳等代表性的地域诗人,极大拓展我们时代的“经验之诗”。“非诗的时代”也是一个默默耕耘,追求自己的诗歌理想的时代。

(二)研究对象与思路

余秀华是湖北省钟祥市石牌镇横店村人,因出生时早产造成脑瘫。她成长的过程中因为残疾行动多有不便,高中毕业后唯一出处是在家赋闲。文字、音乐、绘画、电影都是她表达自己生活价值的一种手段罢了。余秀华找到了适合自己的方式,那就是笔记本上的字句。外界给这些零散的字句一个规范的名字:诗歌。

赵春秀(2015)[13]认为分析评论女性文学作品,应持有性别视角,体察文本中是否有“独立的女性意识”。女性文学不应以题材大小、视野宏观、柔媚清新文风等来定义。一个作家的文学风格往往与性别无关。对余秀华的诗本身解读有两篇文章比较典型:刘云峰(2014)[14]探讨她的诗歌与传统的关系,尤其是与《诗经》的关系。他甚至认为,余秀华有一种典型的“弃妇心态”。她的“荡妇体”诗是继承和发展了《诗经》以来的中国古典文学“弃妇诗”传统。可以这么说,余秀华的疼痛是一种大众的疼痛。余秀华的诗之所以能为读者所接受,很大程度上是基于她的诗符合剧烈变迁时代的人们对诗歌的阅读期待。她在诗歌里呈现出来的“农民身份+残疾+弃妇(不幸的婚姻)诗歌难度”多重强烈痛感,彻底征服了读者[15]。马云鹤(2015)[16]借鉴德勒兹的块茎、逃逸线、无器官身体等概念对余秀华的创作本身进行阐释,以解开那些埋藏在余秀华诗歌和创作行为中的密码。借用“文化诗学”这种思路,笔者初步分析余秀华的“荡妇体”诗。

她的《穿过大半个中国去睡你》仍然在整个中国传唱:

其实,睡你和被你睡是差不多的,无非是

两具肉体碰撞的力,无非是这力催开的花朵

无非是这花朵虚拟出的春天让我们误以为生命被重新打开

大半个中国,什么都在发生:火山在喷,河流在枯

…………

我是穿过枪林弹雨去睡你

我是把无数的黑夜摁进一个黎明去睡你

我是无数个我奔跑成一个我去睡你

…………

这首饱受争议的《穿越大半个中国去睡你》在《诗刊》微信号发布后,被热烈转发,人们惊艳于她的天才和她的诗歌是如此质朴滚烫、直击人心。该诗被解读为“荡妇体”,这实际上是一种误读。笔者回应余秀华的不幸与有幸。回应这是最好的时代,还是最坏的时代?余秀华生长于民间,作为草根诗人的典型,我们如何挖掘中国底层社会土壤的文化自信和文化定力?试问今日之时代,我们需要草根诗人还是精英诗人?

二、余秀华荡妇体诗的一种解读

(一)不幸与有幸

余秀华是不幸的,同时又是有幸的。她的不幸在于:余秀华有着与其他农家爱女不一样的灰色童年,正常的走路对她来说是一种奢望;先天的脑瘫残疾,让她自卑;小学时曾用菜刀割腕,被家人救下后留下永恒的伤疤;高三时候语文考试因为字扭捏而被判“0分”,她赌气回家将所有书籍全部撕毁;后来,她开小卖部、结婚、生子、争吵、分居、养兔子、插秧、种地……[17]在她的婚姻中,没有爱情只有恐惧的性爱。譬如,诗歌《我养的小狗,名叫小巫》就是其自己婚姻与生活的真实写照。

我跛出院子的时候,它跟着

我们走过菜园,走过田埂,向北,去外婆家

我跌倒在田沟里,它摇着尾巴

我伸手过去,它把我手上的血舔干净

他喝醉了酒,他说在北京有一个女人

…………

这哪里是写狗,分明是自己婚姻与生活的写照。她是在用诗句表达当下的自己。她一出门就能收获同情的目光。她养的那条狗叫小巫,或许是她在人间最亲密最莫逆的朋友。2016年网络曝出余秀华离婚的消息。有人认为她终于将解脱了,有人认为这依旧是不幸。将一个诗人的痛苦婚姻暴露于大众媒体之下,是对诗人不幸的亵渎。于是我想起了一句诗:国家不幸诗人幸,诗人不幸诗歌兴。因为国家的灾难笼罩在个体的生命之上,会有更多的无奈和悲叹,诗人要么自己经历,要么耳濡目染。其实写诗需要一时情怀,但不是每一首都可以永久保质。

余秀华的有幸在于两个男人。第一个男人是她的儿子,她的生活里只有上大学的儿子是唯一的骄傲。余秀华缺少丈夫的爱,唯一能懂她、理解他的男人是父亲余文海。父亲虽然老实巴交,但是对女儿的写作与营销特别投入,许多时候充当余秀华的文艺经纪人角色,端茶倒水,操持内外,联系媒体、网络、出版商、不知来历的陌生人等。父亲对女儿的诗歌相当熟悉,甚至能念出“麻雀飞走了,蓝天就矮了一截”等诗句[18]。

文学作为一种艺术创作形式,高度自由的艺术想象是进行文学创作必不可少的前提条件。正是因为这样的有幸与不幸,造就了一个与众不同,同时被高度关注的余秀华[19]。她是多么的纯真,乃至深深谢谢那些伤害她的人们(这种伤害不仅仅是她的丈夫,她的家庭,甚至她的家乡父老乡亲,还有众多媒体人物),也谢谢她自己,因为“为每一次遇见不变的纯真”。在她瘫痪的大脑里,以独特的艺术想象灵活地消解地理空间的阻隔,自由地跨越时间与空间距离,直抵人性灵魂的深处,自由地挥洒个人情感和欲望。

(二)默默无闻与成名之后

在没有出名之前,她生活在寂寞、贫穷、苦难与孤独之中,她想逃离孤独!永久的逃离命运的魔掌!然而正是因为她的这种农家女孩惨痛成长经历,才有了富有农家气息的《在打谷场上赶鸡(组诗)》:

那么多的谷子从哪里而来

那样的金黄色从哪里来

我年复一年地被赠予,被掏出

当幸福和忧伤同呈一色,我乐于被如此搁下

不知道与谁相隔遥远

却与日子没有隔阂

她摇摇晃晃的走路,穿梭在整个中国,见不同的人,说不同的话,喝不同的酒。如同她的农村生活,“去赶院子里一群鸡”。某媒体人士记录了与她接触的一个精彩瞬间:跟着夕阳溜进来的是一群鸡,仍然趴在一堆还带着泥的花生上找食,余秀华张开双臂,猛冲过去,鸡群只得知趣跑开,一只大公鸡溜过来,咯咯打鸣[20]。这哪里是在写诗啊!分明是对苦难生活的追问与意识流!困难算得了什么,不过是与她擦肩而过的一道阳光。

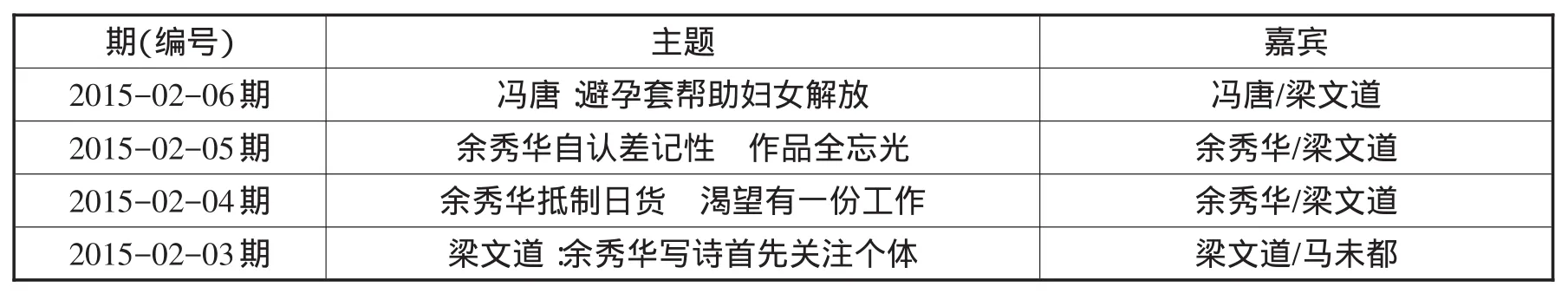

余秀华成名之后,受邀在多家电视台做节目,与窦文涛、鲁豫、杨锦麟等一起侃侃而谈。例如2015年1—2月“凤凰视频网”的《锵锵三人行》节目,连续几期专门推出与余秀华相关的访谈节目,深受观众朋友们的喜爱(如表1)。

表1 《锵锵三人行》推出与余秀华相关的访谈节目

中国人民大学、北京大学等多所高校都邀请她朗诵她的诗篇,她的活动档期被排得满满的,几乎从2014年10月开始排到了2015年6月底。2014年12月17日,中国作家协会诗刊社与中国人民大学文学院、凤凰网读书频道联合举办“日常生活,惊心动魄——余秀华、秦兴威、小西、红莲、老井诗歌朗诵会”。公开的海报中这样描述她,“尽管被命中的劫数幽禁于残缺的肉身,她的内心却略大于整个宇宙,散发出令世人惊呼瞩目的光芒。她生活在农村,却无法干农活,走路的时候吊着膀子,姿势怪异,表情也不太自然。喜欢诗歌的亲们,何不来现场点赞一下?”[21]这样具有诱惑力的解说词一下子吸引了不少中文系之外的青年朋友。2015年2月,北京专门举办了针对“草根诗人”现象与诗歌新生态研讨会。湖南文艺出版社与广西师范大学出版社分别出版了她的诗集《摇摇晃晃的人间》[22]与《月光落在左手上》[23]。余秀华诗集四次加印,销量突破10万册大关,成为近30年来中国销量最高的诗集,最大一次加印是在2015年2月。

余秀华来北京参加朗诵会的时候,还提了一些鸡蛋。比如说,一位学生问她是如何想到“穿过大半个中国来睡你”这个诗名的,她的回答很是出乎意料,“我就是在qq群里聊天时,说话比较直白,然后就说了这样一句话,就成了我的诗名;而且,这个名字比较有吸引力嘛。”说完,就是她淳朴的一阵笑声。还有一位同学问她的爱情观,她说道:“你们问的都是不知道怎么回答的问题噢,什么是爱情观,我只知道不要只去看你爱的那个人的优点,而是看着他的全部。”还有一位学生问她在面对许多记者采访时,现场作诗是一种什么感觉,余秀华顿了顿,然后来了句“这哪里是作诗嘛,这就是作秀”。现场仍然爆发一阵掌声。(记录样本1,常荣平,2015/3/24)

(三)最好的时代与最坏的时代

有人说余秀华比钟祥市作协有地位,甚至评论钟祥市作协不能慧眼识珠,做“事后诸葛”等等。其实,不能简单地将个人与一个协会作比较,因为一个协会里需要许许多多优秀的个体去支撑它。同时,这个时代有千千万万个有能力的人,但并不是每一个都能被发掘、被人们知道,所以我们要学会推荐自己、展示自己。钟祥市作协在意识到余秀华有不同寻常的才华之后,不管是出于舆论压力还是真正的了解,任命她为作协副主席,事后补救从某种意义上来讲也是一种文化觉醒。但是在高校讲座与影视媒体的访谈中,余秀华很直白地表示,在她看来钟祥市作协副主席只是一个很虚的头衔,并没有实际的作用,倒是额外的几十万稿费让她感受到了实惠。她的内心一直都是很平静很安定的,所以有人这样评价她:“在云里写诗,在泥里生活。”

“五四”以来,新诗虽然在主流文学界有了重要的地位,但也引起极大争议。到了21世纪,旧体诗词复兴,新体诗与旧体诗词并行发展,掀起一股股令人欣喜的文学浪潮[24]。诗歌口语化写作一直是争议不断的话题,“第三代”的口语写作成为被批判的典型样本。尽管如此,依托大众消费文化的整个诗坛涌现出“第三代”、乌青体(乌青诗歌)、羊羔体(车延高诗歌)、咆哮体(周啸天诗歌)、梨花体(赵丽华诗歌)和荡妇体(余秀华诗歌)等无数潮流[25]。网络诗歌不断涌现,各种潮流的诗词之争仍然在继续,支持点赞与嘲笑起哄的均有,两种意见尖锐对立[26]。赞扬者如潮,姑且略去;批评者则值得关注。例如有学者尖锐的批评指出:梨花体和乌青体显然不属于诗。在自然世界和人文世界里中,更多的诗意是来自“感受的力量”,来自“发现的文字”,而非科学性分析和理性辨认[27]。网络炒作与媒体疯传,使得我们不得不深思这个巨变时代!20世纪90年代以来愈加强烈的“以经济建设为中心”浪潮,对文化领域产生了颠覆性影响。诗歌从高山流水的理想王国跌落到凡夫俗子的平常世界,戴着神圣光环的诗人被庸俗化、日常化。于是产生了一个特殊的“非诗时代”。写诗不再是“非诗时代”人们精神与心灵对话的方式,不再担负社会责任、唤起道德正义、催醒生命良知的武器,相反却演变成“占山头、捞银子的工具”[28]。

选修笔者课程的学生常荣平刚好是湖北省钟祥市人,“但是我之前对她也是一无所知,是通过微信得知并通过上网查询得到一定的了解”。余秀华的“荡妇体”诗走火之后引起了巨大的争议,这就好比一个新事物的出现必然会广受关注。学者和诗人沈睿称她为中国的艾米莉·狄金森:“余秀华的诗歌是纯粹的诗歌,是生命的诗歌,而不是写出来的充满装饰的盛宴或家宴,而是语言的流星雨,灿烂得让你目瞪口呆,感情的深度打中你,让你的心疼痛。”而出版人、诗人沈浩波在微博上写道:“仅就诗歌而言,余秀华写得并不好,没有艺术高度,这样的文字确实是容易流行的。这当然也挺好,只不过这种流行稍微会拉低一些诗歌的格调,不过再怎么拉低,比起轻浮的乌青体来,总还算不上丢人败兴。”褒贬不一的评论也正体现了这是一个言论相对自由的时代。(访谈样本1,常荣平,2015/2/24)

追问当下,这到底是一个最好的还是最坏的时代?因为艺术来源于生活,所以余秀华的诗在一定程度上肯定反映了这个时代的恐慌、空虚等消极的一面。她先天的缺陷、婚姻的不幸以及孤守在较为封闭落后的农村都反映出这个迅速发展的时代中一部分人的真实生活,而他们是需要得到关爱得到帮助的。从另一个方面来说,这个时代追求的平等、爱情、自由等等都在或多或少影响着中国大地上的每一个角落的人们。如果现在的文明不够开化,还停留在封建的时代,那么像余秀华这样的个体无论是否固守着传统的婚姻、是否桎梏于保守的思想,都是诗人的不幸。正是各种思想碰撞的社会让余秀华内心真正的声音得到了表达并被人们广知,让每一个有思想的个体得到价值的实现,让诗变得丰富多彩形式多样,让荡妇体诗在这个时代走进人们的生活,得到人们的认可。

(四)精英诗人与草根诗人

在期刊上难以查找“精英诗人”的定义,每个人对“精英”含义的解释也不尽相同。那么,请问什么样的诗人才是宝贵的诗人?是辞藻华丽的诗人?还是言辞木讷的诗人?在笔者看来,诗作为一种吟咏言志的表达方式,精英诗人和草根诗人这两个概念有相交的部分。

不少人因为余秀华诗歌的流行而将20世纪90年代以来的中国诗歌鞭笞得一无是处。这些人没有读过其他诗人的诗歌,却又庆幸诗歌苟活在一个特定的时代,正如从语言含混的农妇嘴里却吟唱出一种特定的诗文[29]。80年代的“朦胧诗”(如舒婷的《致橡树》、顾城的《一代人》、北岛的《回答》、梁小斌的《中国,我的钥匙丢了》)等都诠释了理想主义的精神内核。90年代,整个中国诗坛陷入严峻的精神困境,那时候人们普遍表现出对政治的厌恶以及对商业的焦虑心态。新世纪随着“打工诗歌”与“打工诗人”的出现,一种“底层写作”重新来临[30]。2015年余秀华横空出世,一夜走红,且看余秀华的《姐姐在远方》:

碰倒了昨夜的月光

你松开了一个人的手

一个劫应声打开

姐姐在远方泛滥一脸泪光

…………

这实则代表了另外一个完全不同的诗歌类型与诗歌时代的来临——一个草根诗人时代的崛起。看看当初自我勤奋的诗人,将来有心思、心境、心灵来创作与余秀华类似的诗歌吗?与余秀华相比,写“炎黄子孙奔八亿,不争馒头争口气”这样打油诗的人,却获得第六届鲁迅文学奖,难怪网友惊呼:到底谁让这样的诗人获奖?这是诗吗?[31]

在钟祥,涌现了一个数目可观的草根作家群。“泥腿子作家”确实为数不少,其著作被国家重点出版社出版的作家就有近百人。其中优秀代表有冯信道(20世纪60年代从武汉大学毕业,执意回乡教书的钟祥文坛“旗手”)、王世春(从犁架上走出的“当代文学奖”获得者)、杨道金(晚上偷用煤油灯被父亲焚掉手稿,最终成为“领袖传记作家”)、陈军(从田埂上走出,衣食犯愁却创作百万言著作的“陈百万”)、罗贤能(“三等残废”,终身侏儒、微跛,67岁仍坚持写作)、沈传凤(田间、鸭棚笔耕不辍的鸭倌)、孙维华、黄显铭(“没有翅膀也飞翔”的残疾作家)、凌贵德(一边收破烂,一边坚持写作并出书)等[32]。当然,余秀华是又一名后起之秀。

在当今时代,迎合了时代需要而又积极向上的思想之珍,太缺少了。仍然回到2015年3月21日晚上北京大学召开的余秀华诗歌分享会——“月光落在左手上”,现场有一位女生提出一个问题:“什么样的诗能称得上是好诗?最起码的一个标准是什么?”余秀华的回答是:“我觉得没有一个具体的标准去衡量什么是好诗,因为每个人心中的标准都不一样,如果要我说,我觉得最起码是不能有错字。”她回答完后,现场一阵哄笑,紧接着是一片长长的掌声。主持人再提问说:有人给你贴了一个标签叫作“脑瘫诗人”。余秀华回答道:“写诗是没有门槛的,所以不存在贴标签,这种贴标签说白了就是一种带有歧视色彩的行为,所以类似的一些‘草根诗人’、‘打工诗人’这样的标签也是不应该有的。”可见余秀华是纯粹地在写诗,用她的生活用她的经历用她的情感在写诗,使其充满质感与痛感。她不是直接书写疼痛,而是在凋敝乡村意境之中,让读者读到这个时代的疼痛。

三、学术讨论

(一)网络造神与抵抗

日新月异的视觉媒介技术为诗人打开了一片自由创造的天地。新诗艺术与众多视觉媒介进行互动,呈现出丰富驳杂的融合方式,创造出摄影诗歌、诗歌电视(PTV)、超媒体诗歌等全新艺术样式[33]。毫无疑问,余秀华是互联网时代的受益者,手机、微博、QQ、微信、媒体采访等使得人们短时间内,迅速关注她以及她的诗文。互联网为诗歌的传播提供了空前绝后的便利和平台,原本是小众的诗歌迅速走向大众,甚至创造“人人都可以当诗人”的神话时代[34]。不仅仅是余秀华一夜走红,网络也造就了“最小诗人”铁头等明星,他的《如果妈妈是只小贱猫就好了》迅速刷屏,或许,对9岁的铁头而言,他在未来是否会成为一个杰出诗人已经不重要。媒体仿佛是在考验人们对于拥有想象力、富有才华的孩子的宽容能力。给写诗的人一个挥洒才华的空间,就还读者一个诗意人生[35]。

在新的自媒体时代中,大众和自媒体对诗歌创作者(诗人)、诗歌的形态、读诗歌的听众等都进行了重构,形成一种虚拟的真实。余秀华之热,见证了网络造神的力量。这自然有才情、“色情”(“穿过大半个中国去睡你”引爆网络)和同情(人们怜悯余秀华人生的不幸与反观自己)等多种原因,但是各类电视访谈节目、微信朋友圈、出版媒介等都加速了其诗歌之流行,造就了神奇的传播效果。

面对媒体,她逐渐摆脱在摄录机前的扭捏,对摇晃的“脑瘫”谈笑自如,评价窦文涛有才,鲁豫太瘦。如果有机会,她还要上《非诚勿扰》,找个“小鲜肉”(笔者按:这一网络用语特指年轻、帅气的新生代男偶像)当男朋友。当然,对知道她的生活不幸的人,都明白这不过是她对婚姻的自嘲罢了。面对网络意外走红,余秀华表现出惊人的理性与平静,仍然坚持认为作品才是诗人安身立命的根本。她希望摆脱“他者”贴在她身上的特殊标签,不是脑瘫者余秀华,或者农民余秀华,而是一个普通农家女。她的理想生活就是:好好过日子,好好写诗歌[36]。她表示,自己写了2 000多首,大多数都是很不好的诗,但她也同时强调自己还能够写得更好。看过她的诗集,确实有一小部分作品一般,不能期望每一首都能够成为经典。但是她的每一首诗都是出自一刹那间灵感与自己的经历,都是心灵的诉说。面对媒体与学生,余秀华的回答是直接、质朴、纯粹的,如同她的诗。

她是一个女人,一个普通的农民,一个脑瘫患者。当然,她更是一个健康的传递正能量的诗人。她有些抵触外界突如其来的对诗的热捧,还有伴随在这热捧之后的猎奇。余秀华网络“爆红”之后,网络社会彻底改变了她的生活轨迹。被媒体追问,被大众知晓,被干扰生活,被改变命运都是常态。她学会了礼貌拒绝、应付对抗,甚至对纠缠不清的记者直接说“都他妈的给我滚蛋!”[37]

(二)传统的文化自信与定力

文艺创作的最高道德准则是书写“真善美”的道德情感。正是基于这种消融在艺术化、形象化的辞章、故事、场景和人物形象,隐含于文本之内的道德内容,才使得文艺作品代代传承,成为时代经典[38]。正是因为人间有各种病态,所以人类才发明了诗歌。当今社会,倘若一个诗人写不出痛感,或许是“不道德的”[39]。有人感叹:在今天这样一个“黄钟毁弃,瓦釜雷鸣”的时代,诗歌的出路与灵魂归宿到底在哪儿?诗歌究竟要漂泊多久才能重新回归人类的心灵家园?西方“拿来主义”的文化实在是难以消化,只有从中国诗学传统中汲取力量,才能使无根的诗回家!彭梅芳(2015)[40]就将这种寻根的起点设定在中国古代诗歌现实主义高峰的杜甫身上。随着社会剧烈变迁,当代诗人对中国传统文化经历了由点及面、由浅入深的认同过程。中国文化传统不再是被抛弃的封建余孽,而是回照现代人思维空间和心灵空间的镜像。只有根植于中国文化传统的诗歌,才能抵抗欧风美雨(西方强势文化)的侵蚀,彰显民族性、本土性的文化魅力[41]。

余秀华生长在民间,她的诗来自于她最真实的生活,可见文化植根于基层大众,文化不是一个不食人间烟火的东西,而是一个与人们日常生活息息相关的载体。在她的《我爱你》中有这样的诗句:

如果给你寄一本书,我不会寄给你诗歌

我要给你一本关于植物,关于庄稼的

告诉你稻子和稗子的区别

告诉你一棵稗子提心吊胆的

春天

于她而言,除了“提心吊胆的稗子”,最喜欢的就是在田间默默开花的油菜。它们默默成熟,默默被收割,这不就是最平凡的人生么?中国传统一直以来的思想就是根植生活、联系群众,所以我们的文化自信是因为我们有坚实的群众基础、丰富的日常生活。如果我们将文化变成一种高不可攀的东西,一种所谓的高雅的艺术,它就脱离了最广大的人民群众,很难融入人们的生活、感应人们的内心世界。2015年3月21日,余秀华在北大诗歌分享会现场和读者互动。当晚,北京大学能容纳500人的2教203大教室,被围得水泄不通,甚至连走廊上都挤满了人。在讲座上,常荣平向余秀华老师提出这样一个问题:“您在农村的生活中,是一种怎样的状态促使您开始写诗的,那您在写诗之外,作为一个平凡的人,在一个平凡的村庄,您的生活是怎样的?”她笑了一笑,说道:“除了写诗,我也和普通的农妇一样,干点能做的农活,开着一间不起眼的小卖部,煮饭,睡觉,按时吃药,巴巴的活着……我不觉得成名之后对我的生活有多么大的影响,但的确一些活动会影响我创作,因为我没有那么多一个人静下来去思考的时间。但是我的内心一直都很平静,村民们也还是把我当余秀华这个人来看,而不是什么写诗的异物。我觉得现在这个热度应该是差不多了,而且我一直觉得我火得很离谱,在这个热度淡化之后,我最终还是会回归到我本来的生活。”这不正应对了罗曼·罗兰(1868—1944,法国著名作家)的那句话“世界上或许只有一种真正的英雄主义,那就是认清生活的真相后还依然热爱生活”么?

诗歌是一个人摇摇晃晃地在人间走动的一根拐杖。一个民族如果没有诗歌的呐喊,这个民族的未来会缺少一种希望。一个抱持诗性情怀的人,他(或她)的精神不会在时代的浪潮中沉沦。文学和诗歌没有单一进化论,不能用线性的文学史观来看待与评论余秀华现象。只要是人民群众喜爱的,能够最大程度获得民众认同的,能够反映这个时代呼声的,不管是否主流诗人,还是脑瘫的边缘诗人。他们(她们)都应该为我们这个时代所铭记。诚如余秀华的诗歌,也是生活的写照:“每天打水,煮饭,按时吃药,阳光好的时候就把自己放进去。像放一块陈皮,茶叶轮换着喝:菊花,茉莉,玫瑰,柠檬。这些美好。”[42]中国诗学经典汇聚着中国人对生命、文化、历史与现实的理解。我希望,诗人作为人类美好精神价值的守护者,不应该被悲观消极的思想情绪与黑暗惨痛的社会现实所吞噬,他们要为自己,同时也要为广大民众树立展示社会正能量的诗人形象!

注解【Notes】

①本文系教育部人文社会科学研究项目(15YJC751016)、河南省哲学社科项目(2015CWX026)、国家旅游局“旅游业青年专家培养计划”(TYETP201406)科研成果之一。

引用作品【Works Cited】

[1]孙晓娅:《诗歌的三个维度》,载《光明日报》,2015-11-23(13)。

[2]温儒敏、李宪瑜、贺桂梅、姜涛:《中国现当代文学学科概要》,北京大学出版社2005年版,第259—270页。

[3]王岳川:《新历史主义的文化诗学》,载《北京大学学报(哲学社会科学版)》1997年第3期,第23—31、159页。

[4]童庆炳:《文化诗学是可能的》,载《江海学刊》1999年第5期,第170—178页。

[5]童庆炳:《植根于现实土壤的“文化诗学”》,载《文学评论》2001年第6期,第35—40页。

[6]童庆炳:《新理性精神与文化诗学》,载《东南学术》2002年第2期,第45—47页。

[7]姚朝文:《新理性精神与文化诗学批判》,载《文艺理论研究》2006年第6期,第30—35页。

[8]童庆炳:《“文化诗学”作为文学理论的新构想》,载《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》2006年第1期,第5—9页。

[9]王光明:《在非诗的时代展开诗歌——论90年代的中国诗歌》,载《中国社会科学》2002年第2期,第139—151、208页。

[10]王光明:《我们时代的“经验之诗”》,载《光明日报》,2015-8-17(13)。

[11]鲍盛华:《15万首诗流淌出的田园情——吉林“巴吉垒诗乡”寻访记》,载《光明日报》,2016-2-16(9)。

[12]韩业庭:《渠县:诗歌让城市更有激情》,载《光明日报》,2015-11-7(12)。

[13]赵春秀:《建立双性和谐的诗学轨道——女性文学研究之刍议》,载《光明日报》,2015-8-24(13)。

[14]刘云峰:《余秀华诗歌细读》,载《延安职业技术学院学报》2014年第3期,第104—106页。

[15]刘云峰,李俊国:《余秀华诗歌谱系与疼痛美学——以《诗经》、海子、“梨花体”为参照》,载《北方论丛》2015年第4期,第41—47页。

[16]马云鹤:《奔跑在逃逸线上的诗人——浅析余秀华诗歌创作》,载《当代文坛》2015年第3期,第67—71页。

[17]梁建刚:《“双面”诗人余秀华》,载《解放日报》,2015-01-25(5)。

[18]徐啸寒、李晗:《余秀华称成名后写诗不如前想出家寻清净》,载《楚天都市报》,2015-2-25(6)。

[19]王丹:《文学真人秀能否“秀”出真文学》,载《光明日报》,2015-5-16(9)。

[20]赵大伟、贾代腾飞:《余秀华:摇摇晃晃在人间》,载《中国企业家》2015年第7期,第110—115、9页。

[21]参见凤凰网读书频道,中国作家协会诗刊社、中国人民大学文学院的海报,2014年12月17日。

[22]余秀华:《摇摇晃晃的人间》,湖南文艺出版社2015年版,第1—272页。

[23]余秀华:《月光照在左手上:余秀华诗集》,广西师范大学出版社2015年版,第1—256页。

[24]高昌:《人是诗之本 诗是人之光——散论20世纪的旧体诗词》,载《光明日报》,2015-12-7(13)。

[25]黎风:《新诗的“口语化”写作——以四川诗歌创作为例》,载《光明日报》,2015-6-22(7)。

[26]李汉超:《不幸人生的真实体验——读余秀华的诗〈我养的狗,叫小巫〉》,载《中学语文》2015年第11期,第10—11页。

[27]钱欢青:《马知遥诗性写作,诗意生存》,载《济南时报》,2014-12-10(B13)。

[28]王巨川:《非诗时代的诗歌语境及其生长空间——兼论中生代诗人的身份及其诗歌精神特质》,载中国当代文学研究会:《“中生代与新世纪诗坛的新格局——两岸四地第五届当代诗学论坛”论文集》,2013年。

[29]熊培云:《不是诗歌归来,而是从未离开——从〈我是即将来到的日子〉说起》,载《光明日报》,2015-2-3(11)。

[30]谭五昌:《在困境中坚持吟唱理想——社会转型期诗人的使命和担当》,载《光明日报》,2015-5-4(13)。

[31]佚名:《“炎黄子孙奔八亿,不争馒头争口气”写这句诗的人,获了鲁迅文学奖》,载《株洲晚报》,2014-8-14(A20)。

[32]夏静、郭俊:《余秀华背后的钟祥文坛》,载《光明日报》,2015-2-2(9)。

[33]王强:《中国新诗的视觉传播研究》,苏州大学2012年博士学位论文,第48—78页。

[34]韩业庭:《诗歌遇上互联网,境遇会改变吗?》,载《光明日报》,2015-11-24(9)。

[35]李妍:《何须对“最小诗人”莫名惊诧》,载《光明日报》,2015-11-10(2)。

[36]饶翔:《诗人余秀华的痛与爱》,载《光明日报》,2015-01-20(9)。

[37]佚名:《脑瘫女诗人余秀华:穿越大半个中国去读你》,载《东西南北》2015年第6期,第25—27页。

[38]艾斐:《发掘和表现真善美是文艺的永恒使命》,载《光明日报》,2015-5-11(13)。

[39]刘年:《多谢了,多谢余秀华》,载《文苑》2015年第4期,第58—59页。

[40]彭梅芳:《让经典带诗回家——珍视杜甫留下的精神资源》,载《光明日报》,2015-4-27(13)。

[41]邵波:《视觉性的古典镜像——新世纪诗歌的传统文化意蕴》,载《光明日报》,2015-5-11(13)。

[42]张竞艳:《余秀华:摇摇晃晃在人间》,载《出版人》2015年第3期,第16—19页。

张祖群,首都经济贸易大学工商管理学院旅游管理系副教授、硕士生导师,主要研究文化产业与遗产旅游等。)