物联网专业“三创”课程体系构建的探讨

□李琳 李玮

物联网专业“三创”课程体系构建的探讨

□李琳 李玮

物联网产业作为新时代知识创新和技术创新背景下的新兴产业,对人才的需求也更加强调创新能力和开拓能力。培养符合产业需求的高职物联网专业人才,应重视“三创”能力的培养。本文从产业需求入手,分析了物联网专业“三创”教育的必要性,并结合高职教育特点深入探讨了“三创”课程体系的架构和实施策略,为高职物联网专业建设提出新思路和新方向。

“三创”教育;物联网;课程体系

高职教育是培养生产建设管理与社会服务第一线技术应用性人才的教育,是以社会人才市场需求为导向的就业教育。然而,知识经济时代对人才的要求已不仅限于职业能力,还呼唤着创造、创新、创业的能力,因而高职教育中融入 “三创”教育是大势所趋。

一、“三创”教育的内涵和意义

21世纪初,我国高教界提出了 “三创”教育的概念。武汉大学黄进教授等认为,“三创教育是创造教育、创新教育和创业教育的有机统一,是以精神和能力为核心的倡导因材施教的、注重发挥学生的能动性的教育。”

创造教育可以激励创造精神,培养创造能力,开发人的创造潜力;创新教育可以教会学生将人的创造潜力转化为成果与产品;而创业教育的开展则可以使学生获得实现创新成果产业化和运营的能力和经验。

二、物联网专业实施 “三创”教育的必要性分析

1.“三创”教育是新时代人才培养的基本要求

2010年教育部在 《国家中长期教育改革和发展规划纲要 (2010-2020)》中指出:面对 “大发展大变革大调整时期”的未来挑战,“按照面向现代化、面向世界、面向未来的要求,适应全面建设小康社会、建设创新型国家的需要”,应 “推动教育事业在新的历史起点上科学发展、加快从教育大国向教育强国、从人力资源大国向人力资源强国迈进”。在这一历程中,“学生适应社会和就业创业能力不强,创新型、实用型、复合型人才紧缺”已经成为制约创新型国家战略的瓶颈。创意 (造)、创新、创业的 “三创”教育正成为时代的主流,作为高职院校不仅要努力培养创新精神的技术技能人才,更要培养将创造性成果转化为生产力的创业型人才。

2.创新发展战略是区域经济发展的第一动力

江苏省 “十三五”经济和社会发展规划建议明确指出:创新是引领发展的第一动力。必须把创新作为江苏发展的最大法宝,进一步摆在发展全局的核心位置,大力推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新,加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系、发展方式,让创新贯穿江苏一切工作、在全社会蔚然成风,成为江苏发展最鲜明的特征和最强劲的动力。今年5月,我院所处的江苏省常州市武进区,更是被列为全国28个双创示范基地之一。作为江苏省最有影响力的高职院校之一,常州工程为区域经济发展提供 “三创”型人才既是历史赋予的重大使命,同时也是时代给予的良好机遇。

3.具备 “三创”品质是物联网专业对人才的要求

物联网的关键技术包括传感器技术、识别技术、计算技术、软件技术、纳米技术、嵌入式智能技术等,属于典型的知识创新和服务创新产业。物联网行业还有许多新的技术有待探索,许多新的应用领域有待开拓,对创新创业人才可谓求贤若渴。教育部高职高专处处长范唯认为,物联网技术发展神速,更新换代的频率更快,教育一定要未

雨绸缪。因而该专业的人才势必具备 “三创”品质,具体地说,首先,应该具有创新精神,养成推崇创新、追求创新和以创新为荣的意识;应该善于发现并提出问题,具有强烈的 “问题意识”。其次,应该学会创造思维,能够打破常规,突破传统观念,具有敏锐的洞察力和丰富的想象力,从而使思维具有 “超前性”。再次,应该具有创造力,具备宽广而扎实的基础知识、广博的视野,以及善于综合、开拓新领域的能力,能掌握创造新知识的方法论。最后,应该具有健全的人格,具备开创新事业的内在动力和坚强意志,具有敢闯、敢冒风险、敢于怀疑和批判的科学精神,具备良好的精神状态和心理素质。

三、构建物联网专业 “三创”课程体系的探索

1.物联网专业人才培养目标定位

经过充分调研和反复论证,我们把专业人才培养目标描述如下:本专业培养以素质为基础,能力为核心,就业为导向,立足常州,面向江苏,辐射长三角,以素质与职业行动能力培养为主线,以创新意识、创业能力培养为特色,具备物联网系统的组建与管理能力、RFID和WSN技术应用能力、物联网应用系统的软件设计能力,能从事智能建筑等领域物联网系统工程建设、系统维护、技术支持、应用软件开发等工作,在获得一定工作经验后可从事物联网系统项目管理等职业岗位工作的生产一线高端技能型专门人才。

人才培养方案中把 “创新开拓的意识”“创新、创业基本知识和能力”纳入到培养目标中,为了支撑目标的实现,必须构建 “三创”课程体系。

2.课程体系构建的总体原则

对于 “三创”人才的培养要以学科教育为基座,以通识基础深厚、综合素质高、专业适应性强为塔身,以富有创造、创新精神和创业能力为塔尖,适合未来发展需求。我院从2015年开始,以全人教育的理念,对课程体系进行了全面的改革,将学校与企业、教学与生产、素质养成与专业学习、课内与课外相结合,形成由通识教育、专业教育、创意创新创业教育相融合的课程群组合。各专业立足于专业大类 (群),构建了四大平台课程体系: 通识课程平台、专业大类平台课程、专业方向与拓展平台和活动与证书课程。

在创新创业教育方面学院特别指出:明晰创新创业人才培养目标与规格,将创新创业教育目标融入人才培养目标,细化创新创业知识、能力、素质要求,完善人才培养规格要求,培养具有创新精神、创业意识和创新创业能力等创新创业人格特质的高素质技术技能型人才。按照 “全覆盖、多层次、个性化”的原则,建设具有学校特色、专业特点的 “三创”课程体系。积极推进 “三创”课程建设与实施,大力推进网络课程资源建设,组建团队,开发具有校本特色的 “三创”通识课程资源。专业人才培养方案中,“三创”课程学分原则上不少于3学分,其中学院层面开设面向全体学生的 “三创”通识课程,主要以普及“三创”基本知识,培养学生 “三创”意识为主,学分不低于1学分;结合专业教育,开设以培养学生 “三创”思维、方法为主的特色课程或在现有课程中充实创新创业教育资源,不低于2学分。

3.课程体系中的 “三创”课程模块设计

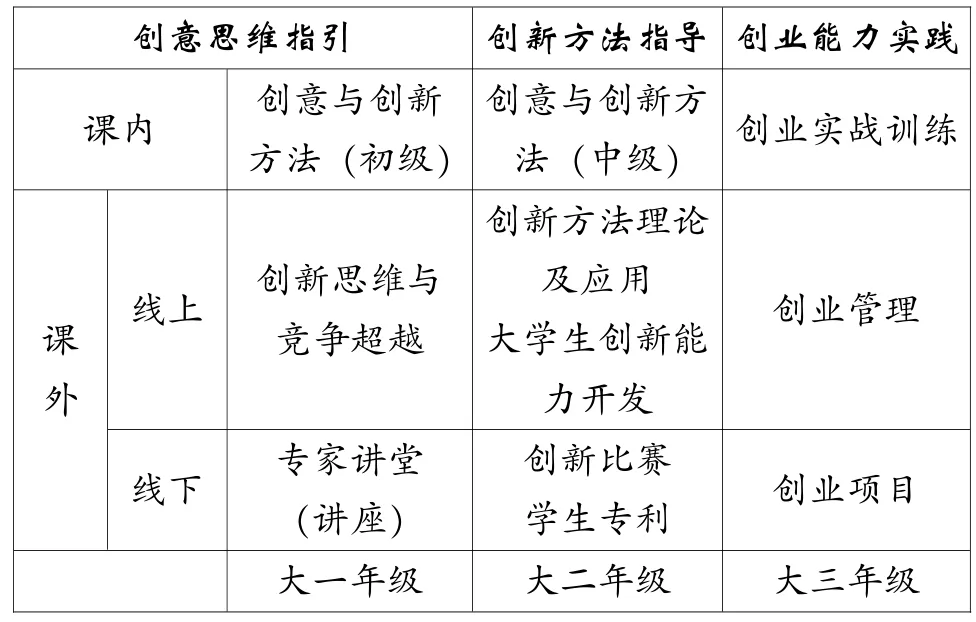

根据课程体系构建的原则,“创意—创新—创业”三层次递进、有机衔接,选修与必修、理论与实践、课内与课外、线上与线下、校内与校外相结合,创新创业教育与专业教育相融合,我们建立了本专业的 “三创”课程模块,具体如下表1所示:

表1 课程体系中的 “三创”课程模块

该课程模块涵盖基础理论、启发性理论、应用性工具、产品或提案等知识形式分类,涉及创意思考类、发明与智财类、创新创业类和学科领域课程等多个方面。体现了“四结合、一合作”的特点:

(1)通识和专业相结合。学院注重通识教育与专业教育的有机结合,把通识教育贯穿于教育全过程,分学院、二级学院、系部三个层次设立通识课程平台。“三创”课程模块中,“创意与创新方法”“创新思维与竞争超越”“创新方法理论及应用”“大学生创新能力开发”“创业管理”等课程为二级学院或系部通识课程,以选修的形式开设,而 “创业实战训练”为必修、实训课程。

(2)理论和实践相结合。以上课程模块注重理论知识传授和实践训练的相辅相成,理论课程之外,“创业实战训练”课程是以沙盘演练的教学方式训练学生创立企业并进行经营管理的基本能力。

(3)线上和线下相结合。如今,网络为我们提供了丰富的在线资源,合理进行资源利用和整合,也是一个好的课程体系应该考虑的问题,这方面本专业教师团队做了一些探索和尝试。线上课程为教师推荐并负责考核的网络课程,学生可以在课外自主学习,然后参加考核,考核通过后,以每16学时替换1学分的方式获得学分。线上课程本着与时俱进的原则每届更新。

(4)课内和课外相结合。课外鼓励学生在教师指导下

参加各级各类的创新创业大赛或者申报创业项目,获奖或者申报成功的按照相关文件规定替换学分;学生进行专利申报获得成功也可以获取对应的学分;学生可以通过参加专家讲堂或其他讲座的方式获取更多创新创业方面的信息或成功的经验。这些机制极大地拓宽了学生 “三创”学习的途径,也提升了学生学习的兴趣。

(5)一线教师与学工人员合作。创新创业大赛和项目有相当大的一部分来自于团委或学工人员,这样打破了一直以来专业教师负责教学,班主任、辅导员等学工人员负责学生管理的固定格局,在学生参加创新创业大赛或者申报创业项目等教学活动中,教师和学工人员共同担当着导师的角色,充分地进行了合作。

课程体系的构建只是本院物联网专业 “三创”人才培养模式探索的一个组成部分,目前还处于实施探索阶段。本文列举的课程也只是单纯的 “三创”课程模块,而 “三创”教育如何与专业课程深度融合,以及如何打造创新创业实践基地等都是本课题将深入研究的内容。

[1]马勇赞.台湾地区三创教育对高职电类创新人才培养借鉴研究——以台湾健行科技大学为例[J].长沙民政职业技术学院学报,2015,22(3):92-94.

[2]罗儒国.“三创教育”模式的探索与展望——以武汉大学为例[J].黑龙江高教研究,2012,30(6):20-23.

[3]雷六七.港台“三创”教育模式对大陆创新创业教育的启示[J].江苏经贸职业技术学院学报,2010,(6):38-40.

[4]方彦军,童垚.三创教育的研究与实践[J].中国科教创新导刊, 2010,(8):38-39.

[5]朱军,符涛.大力实施创造教育 培养高校“三创”人才——兼论我校实施“三创”教育的途径[J].重庆工学院学报,2004,18(1):124-126,130.

(编辑:王春兰)

本文系2015江苏省教育厅高等学校哲学社会科学研究指导项目“依托地区经济构建‘三创’型物联网人才培养模式”(编号:2015SJD544)的研究成果。

G712

A

1671-0568(2016)32-0058-02

李琳,工学硕士,常州工程职业技术学院智能装备与信息工程学院软件技术专业副教授;李玮,常州工程职业技术学院副教授。研究方向:物联网。