专利侵权损害赔偿的实证研究

文/吕凌锐

专利侵权损害赔偿的实证研究

文/吕凌锐

损害赔偿是一种重要的民事责任,是对权利人最直接的救济方式。实现损害赔偿的填平原则是对侵权人承担侵权责任的基本要求,也是法律给予权利人有效保护的重要体现。实践中,由于举证困难,法定赔偿确实以压倒性优势成为确定损害赔偿方式的主流,导致我国专利权保护“赔偿低、效果差”的现象。为解决这一问题,首要任务是通过制度激励,引导权利人积极提供有关证据,承担举证责任,同时根据举证妨碍规则和其它证据规则,使举证妨碍行为的实施者承担不利后果,争取通过法定赔偿之外的计算方法获得赔偿。

损害赔偿;证据规则;法定赔偿

专利侵权损害司法实践中,权利人无法得到充分赔偿的问题一直为知识产权法学者和专利权人所诟病,“成本高、赔偿低、效果差”是一种广为流传的论断。国家知识产权局在《关于〈中华人民共和国专利法修改草案〉(征求意见稿)》的说明中指出,专利侵权救济中普遍存在损害赔偿不足、难以弥补专利权人的损失和维权成本的问题,“赢了官司输了钱”的现象较为普遍。1参见《关于〈中华人民共和国专利法修改草案〉(征求意见稿)》的说明,http:www.sipo.gov.cn/zcfg/zcjd/201504/t20150402_1096196.html,最后访问时间2016年7月17日。与部分发达国家的赔偿力度相比,我国司法实践对知识产权权利人的保护力度较弱,知识产权保护不利不但严重降低了创新收益的预期,而且阻碍了先进技术的引进。不同于传统的理论探讨,本文对2012年以来构成专利侵权损害赔偿的案例进行检索和统计,从确定损害赔偿数额的计算方法、法定赔偿的酌定因素、不同类型专利的赔偿额以及专利损害赔偿的地域性等方面进行实证研究,力求在客观地反映我国专利侵权损害赔偿现状的基础上,发现问题的症结并尝试找出解决问题的方法。

本文研究所选取的案件样本来源于北大法宝的司法案例数据库,检索条件如下:“案由”限定为“知识产权”项下的“知识产权权属、侵权纠纷”、“关键词”限定为在“全文”状态下“精确”搜索“专利”一词、“审结日期”限定在2012年1月1日至2016年3月31日期间,其它筛选条件包括法院级别、审理程序、文书性质等均以“全部”作为选项。笔者根据上述限制条件在2016年4月17日检索到5615份案例与裁判文书,其中裁判内容涉及法院判决被告构成专利侵权并且承担侵权损害赔偿责任的生效判决共计1773件,作为本文实证研究的有效样本。

一、专利侵权损害赔偿数额的确定

(一)确定损害赔偿数额的计算方法

根据我国专利法及相关司法解释,本文将司法实践中确定专利侵权损害赔偿数额的计算方法归纳为五种:权利人的实际损失、侵权人的违法所得、专利许可使用费的合理倍数、法定赔偿和赔偿数额高于法定赔偿最高限额以上(100万元)的赔偿。2参见最高人民法院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第16条,“积极引导当事人选用侵权受损或者侵权获利方法计算赔偿,尽可能避免简单适用法定赔偿方法。对于难以证明侵权受损或侵权获利的具体数额,但有证据证明前述数额明显超过法定赔偿最高限额的,应当综合全案的证据情况,在法定最高限额以上合理确定赔偿额。”笔者对前述1773件有效样本损害赔偿数额的计算方法进行了统计,其中法院适用法定赔偿确定损害赔偿数额的样本数量高达1745件,占样本总量的98.42%(见表1)。3本文相关统计数据的比例均精确到小数点后两位。

表1:损害赔偿数额的计算方式

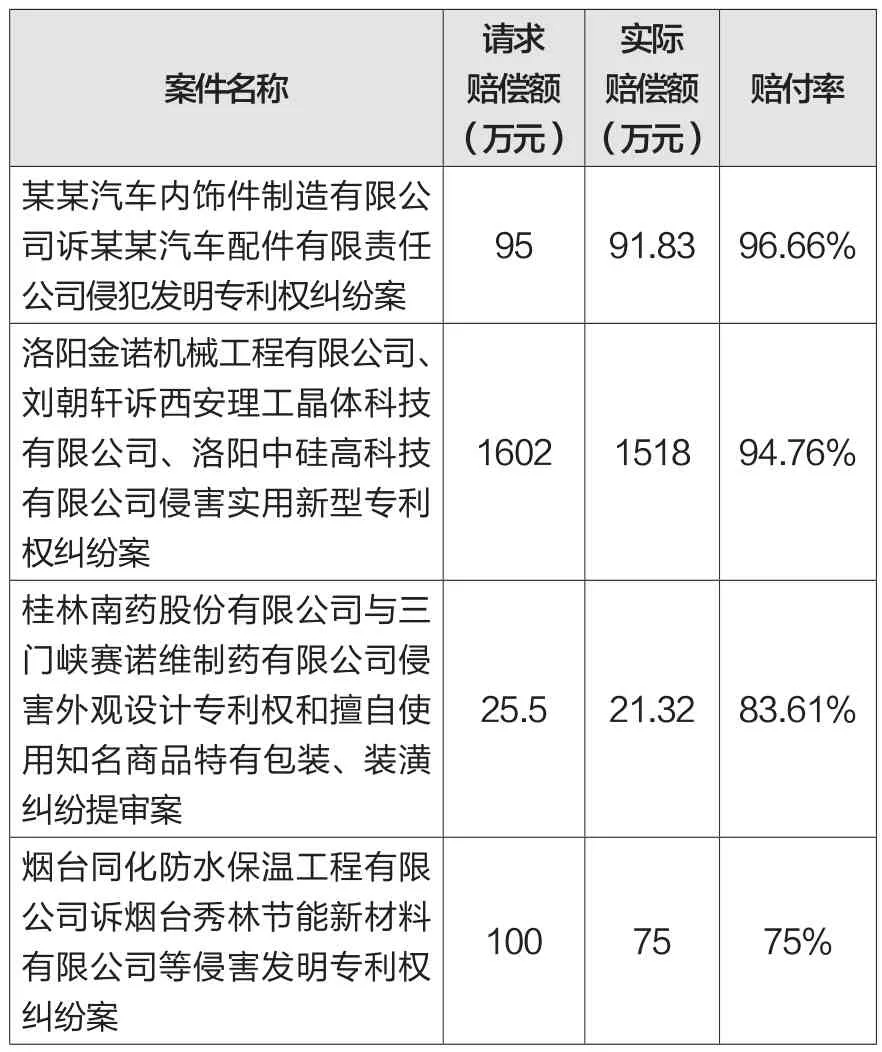

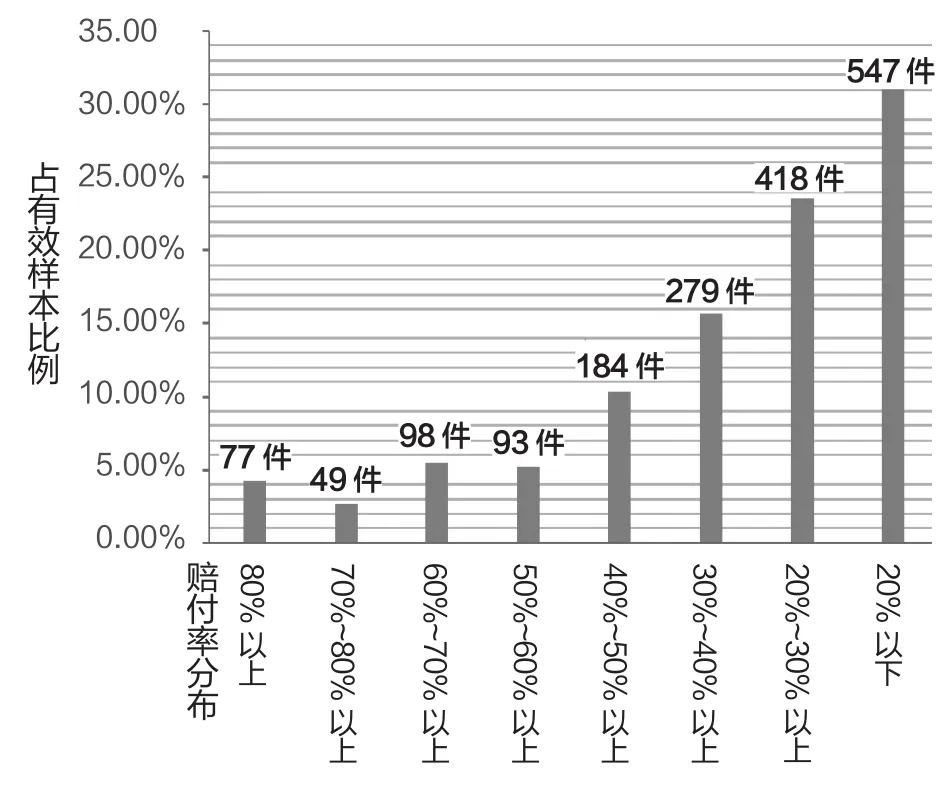

相比之下,适用直接体现填平原则的权利人实际损失确定损害赔偿数额的案件仅有4起,是五种计算方法中所占比例最低的一种,仅占样本总量的0.23%。在构成专利侵权的情况下,由于无法证明权利人实际损失、侵权人违法所得或专利许可使用费,法院只能根据具体案件的情况、综合考虑相关因素、酌定赔偿数额,因此专利法及司法解释在适用顺序上将法定赔偿置于前述其它赔偿方法之后。然而在司法实践中,法定赔偿却被压倒性采用,其他赔偿方法形同虚设。从不同赔偿方法的效果来看,依据权利人实际损失方式获得赔偿救济的优势显著,4起案件赔付率分别为96.66%、94.76%、83.61%和75.00%,关于赔偿额的诉讼主张基本上得到了支持,赔偿效果良好(见表2)。相反,适用法定赔偿的样本平均赔偿额最低,为2.79万元,其中,赔付率在20%以下的案件有547件,赔付率在20~30%以下的案件有418件,二者所占比例高达样本总量的54.65%,判决结果明显表现出所谓“赔偿额低、赔付率低、效果差”的特征(见图1)。

表2:根据权利人实际损失计算赔偿数额的样本案件

图1:适用法定赔偿样本(1745件)的赔付率分布情况

法定赔偿“数额低、效果差”的原因在于,绝大多数原告不能提供关于具体赔偿额的有效证据,因此法庭只能根据侵权损害的相关事实,酌定赔偿额。相反,适用权利人实际损失方法的案件均取得良好赔偿效果的原因在于,权利人能够提供充分有效的证据证明因侵权所受到的实际损失,实践中法院采信了相关证据确定赔偿额。例如,在洛阳金诺机械工程有限公司、刘朝轩诉西安理工晶体科技有限公司、洛阳中硅高科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷案中,原告向法庭提交了2010、2011年度审计报告、损益计算表及其委托会计师事务所做出的《专项审计报告》,以证明在被控侵权期间的损失和销售单台涉案专利产品的利润情况。法庭参考报告的意见,将涉案专利产品的合理利润酌定为33万元/台,并在认可被告销售了46台涉案侵权产品的基础上,确认原告的实际损失应为46台x 33万元/台=1518万元。5参见(2013)洛知民初字第28号。根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第20条第2款:“权利人因被侵权所受到的损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。权利人销售量减少的总数难以确定的,侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的损失。”类似地,在“某某汽车内饰件制造有限公司诉某某汽车配件有限责任公司侵犯发明专利权纠纷案”中,原告不但提供证据证明被告在市场上销售了519套被控侵权产品,同时委托会计师事务所对其自身和第三方在特定时间范围之内使用涉案专利方法生产的专利产品的成本及利润情况进行了鉴定,计算出使用涉案专利生产专利产品的平均利润率(分别为43.05%和44.5%)。法庭判决采信了原告提供的鉴定意见,认定原告的利润率为43.05%,支持原告请求赔偿金人民币90万元的主张。6参见(2011)沈中民四初字第366号。与适用权利人实际损失的案件相比,适用侵权人获利的5起案件赔付率较低(见

表3),这是因为法庭对于原告提交的侵权产品销售收入、销售量或利润率等证据,并未全部采信。例如,在无锡市申锡蜂窝机械厂与上海绿顺包装机械有限公司侵害发明专利权纠纷案中,原告主张侵权获利为3(销售数量A)×98万元(销售价格A)×30%(利润率)+165万元(销售价格B)×30%(利润率)=137.7万元,法院判决认为并无准确证据证明侵权产品的价格和利润率,在侵权产品销售数量可以确定的情况下,通过酌定一个合理的利润率来计算赔偿额为2套(侵权数量)×60万元(侵权产品价值)×12%(利润率)=14.4万元。7参见(2013)苏知民终字第0190号。由此可见,权利人除了应当在诉讼中积极承担举证责任,选用侵权受损或侵权获利方法、避免适用法定赔偿方法计算赔偿额外,所提供的证明实际损失、侵权人违法所得或许可使用费等证据的证明力大小,亦是决定损害赔偿数额的关键。

表3:根据侵权人获利计算赔偿数额的样本案件

(二)确定损害赔偿数额的酌定因素

如前所述,既然法定赔偿是我国绝大多数专利侵权案件确定损害赔偿数额的计算方式,那么法院需要在确定损害赔偿数额的过程中考虑哪些因素?各项因素会在多大程度上影响损害赔偿数额的确定?按照《专利法》第65条第2款规定,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素确定赔偿数额。本文以适用法定赔偿的1745件案例作为依据,对法院判决书中记载的确定损害赔偿数额的酌定因素进行了统计。8事实上,采用酌定方法确定损害赔偿数额的案件应当包括采用法定赔偿方法确定损害赔偿数额的案件以及在法定赔偿最高限额以上确定损害赔偿数额的案件。参见张广良:《计算机软件著作权侵权损害赔偿实证研究》,载《人民司法(应用)》,2014年第13期。由于采集的样本中后一类型案件的数量为零,因此此处仅以运用法定赔偿确定损害赔偿数额的1745件案例作为研究依据。其中,与被控侵权人有关的酌定因素有:侵权行为的性质(擅自制造、使用、销售、许诺销售、进口)、侵权行为的情节、侵权产品数量(包括生产侵权产品的数量、实际使用或销售产品的数量)侵权行为持续时间、销售侵权产品的价格、侵权范围(包括销售范围和影响)、侵权人主观过错程度、侵权产品的利润、被告的生产经营规模(包括侵权人注册资金、经营状况)等;与权利人一方有关的酌定因素有:专利类型、专利授权时间、专利在产品价值中的贡献程度、专利产品或产品的市场价格、原告的知名度及行业地位等。各酌定因素的涉案次数及所占比例详见表4。从表4中可以看出,除《专利法》第65条所提及的三种酌定因素之外,其它相关因素在确定损害赔偿数额的判决中出现的频率偏低,据笔者统计,有超过56.47%的样本案件在确定损害赔偿数额的说理过程中仅以上述三种酌定因素或其中两种作为确定赔偿额的依据。

表4:确定损害赔偿数额的酌定因素

二、不同类型专利的赔偿数额

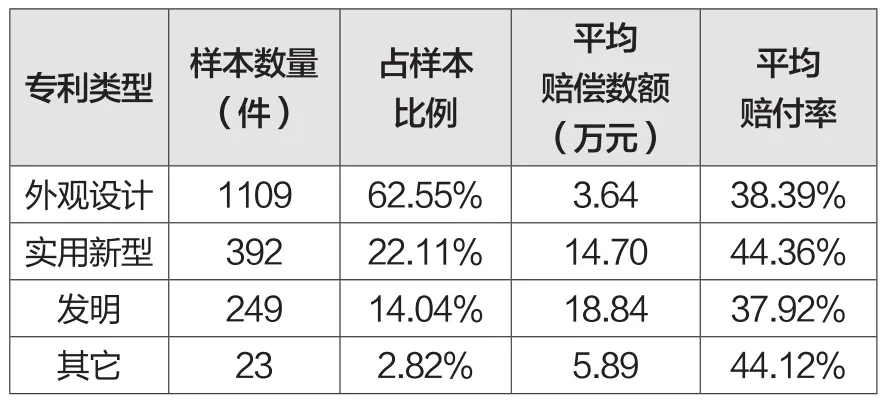

笔者将有效样本涉及的专利类型分为发明、实用新型和外观设计三类进行分析,试图回答以下问题:即,不同类型专利的被侵权概率有何差异?区分专利的类型在法院确定侵权损害赔偿数额的过程中会产生多大的影响?发明专利的损害赔偿数额是否会远高于其它两类专利的赔偿额?针对上述问题,笔者分别统计了不同类型专利的样本数量和样本比例,请求赔偿数额、实际赔偿数额和赔付率的平均值(见表5)。

表5:不同类型专利的损害赔偿情况

根据样本数量的统计结果显示,全国同期生效判决中,涉及外观设计侵权损害赔偿的案件数量是发明案件数量的4.18倍,涉及实用新型侵权损害赔偿的案件数量是发明案件数量的1.57倍。根据国家知识产权局发布的《2011中国有效专利年度报告》,截至2011年底,我国有效专利共计2 739 906件,其中有效外观设计专利922 371件。9参见田屿、李凤新、刘磊:《〈2011年中国有效专利年度报告〉发布》,载《科学观察》2012年05期。换言之,在本文研究界定的起始日期之前,外观设计专利的数量占有效专利总和的33.65%。因此,涉及外观设计侵权损害赔偿的案件数量远高于其它两类专利案件数量的原因,并非因为授予有效外观设计专利的数量更多。本文认为,产生上述现象是由于以产品为依托的外观设计专利,“其产品类型主要集中在家具和家居用品、灯具、包装、通讯、交通设备等领域,都是与公众接触较多的生活类产品”。10参见王康:《我国外观设计专利权评价报告请求量突破1万件》,载《中国知识产权报》,http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2015/201508/t20150828_1166989.html,最后访问时间2016年10月23日。鉴于外观设计产品在日常生活中的广泛应用,同时与发明侵权的隐蔽性相比,权利人发现外观设计侵权的难度小,因此外观设计专利的被侵权概率远高于其他专利类型,侵权损害诉讼案件数量最多。在赔偿数额方面,外观设计、实用新型、发明权利人实际获得的平均侵权损害赔偿数额分别为3.64万元、14.70万元和18.84万元,其中发明的平均实际赔偿数额是实用新型的1.47倍、是外观设计的5.18倍。如前所述,由于绝大多数样本案例采用法定赔偿方法确定损害赔偿数额,且“专利类型”是判定损害赔偿数额的一项重要酌定因素,司法实践中该项因素的考虑频率最高、顺位也最为优先。其中发明被授予专利时对其新颖性、创造性要求更高、权利的期限更长,因此法院裁量发明专利的权利人获得更高的赔偿数额具有合理性。

三、专利损害赔偿的地域性研究

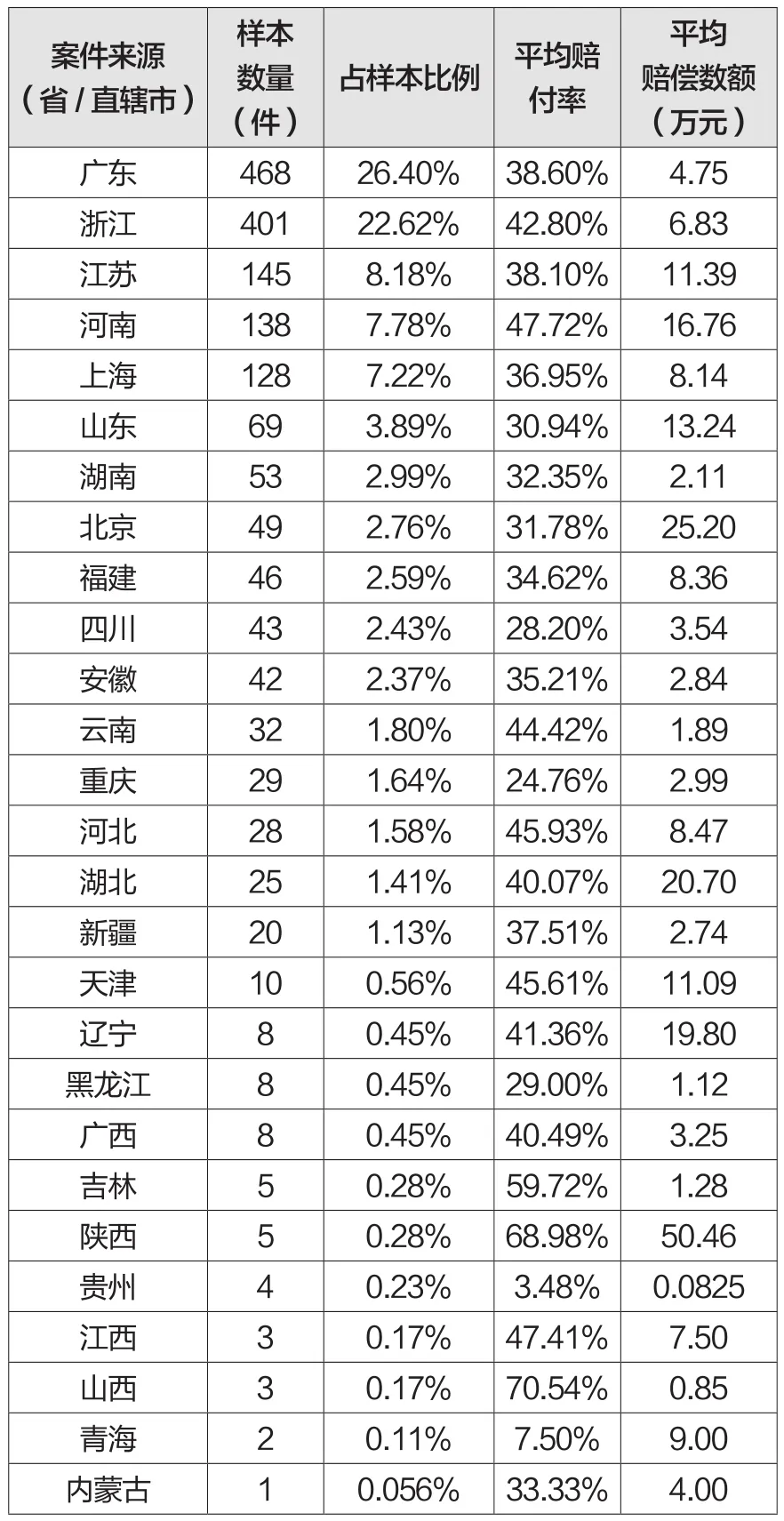

在有效样本中,做出生效判决的法院共

来源于27个省(直辖市),笔者依据案件的审结数量对其进行了统计(见表6)。

表6:专利损害赔偿案件的地域性

根据表6“样本数量”和“占样本比例”的数据显示,近三年以来,法院判决被告构成专利侵权并且承担损害赔偿责任的案件数量排名前五位的省份(直辖市)分别为广东、浙江、江苏、河南和上海,总比例占样本总量的72.20%,其中仅广东和浙江两个省份的样本比例已经占49.02%。从“平均赔付率”一栏的数据统计可知,案件数量前五位省份的平均赔付率为40.83%,全国各地区的平均赔付率为38.42%。据笔者统计,有效样本中赔付率高于50%的案件仅有377件,占样本总量的21.26%,这377件样本的地域来源如表7所示。根据统计,浙江、广东、河南、江苏、上海五地,赔付率在50%以上的样本数量位居前五位,分别为112件、104件、38件、27件和25件,分别占本地区样本数量的27.93%、22.31%、27.54%、18.62%和19.53%,占赔付率超过50%的案件总量的29.70%、27.59%、10.08%、7.16%和6.63%。

表7:赔付率超过50%的案件(共377件)来源

从“样本数量”和“赔付率超过50%的案件分布情况”来看,在浙江、广东、河南、江苏、上海五个地区的法院判决中,不仅存在着大量的支持权利人胜诉的案件,而且赔付率高于50%的案件亦主要来源于这五个地区,尤其集中在浙江、广东两省。再结合表1中“平均赔偿数额”一栏的数据统计,多数省份法院判决的平均赔偿数额不超过10万元,其中北京市地区对专利侵权损害赔偿的平均数额高达25.20万元,这一方面反映出北京各法院的损害赔偿救济力度具有明显优势,同时也与其审判中发明专利侵权案件所占比重较大有关;同样,广

东省样本的“平均赔偿数额”偏低,与其审判中存在大量外观设计侵权案件有关。11根据样本数据,广州省468件样本中,外观设计案件为324件,所占比例高达本省样本总量的69.23%;发明专利案件为44件,占本省样本总量的9.40%。北京地区的样本中,发明专利案件为16件,占本地区样本总量的32.65%。综合考虑“样本数量”、“平均赔付率”与“平均赔偿数额”这三项因素可知,广东、浙江、江苏及北京地区在专利侵权损害赔偿方面的救济力度较大。在不违反民事诉讼法关于管辖规定的前提条件下,权利人如果可以根据各地区法院在判决专利损害赔偿数额方面体现的倾向性,选择平均赔偿额、赔付率相对较高的地区法院提起侵权诉讼,可能会获得更加充分的赔偿救济。

四、研究结论

一方面,所谓中国专利权保护“赔偿低、效果差”的论断并不能准确反映出我国专利侵权损害赔偿的真实情况和问题所在。首先,与部分发达国家相比,我国专利市场化水平较低。例如,在专利维持年限方面,2011年我国国内有效发明维持年限集中在3-6年(国外集中在6-9年)、维持年份在5年以下的占54.3%(国外比例为15.2%),国内企业有效实用新型维持年限平均为3.2年、外观设计维持年限为2.7年(国外在华维持年限分别为4.2年、4.6年),专利经营、运用能力较低,创新主体掌握的专利仍以“短、平、快”为主;发明专利涉及领域主要是外围技术,高新技术领域专利布局尤为不足。12同注9。基于上述事实,即使我国专利赔偿水平与这些发达国家的赔偿水平存在差距,也属正常现象。其次,专利赔偿额低并不等于我国对于专利的保护力度弱。损害赔偿额的大小和赔付率高低不仅与该国的法律制度、法律传统有关、与该国的经济、科技发展水平有关,还与个案因素关系紧密,包括权利人的举证情况、是否提出或同意法定赔偿以及对赔偿数额的预期等。因此,不应当仅凭某个发达国家的赔偿标准,就认定我国专利损害赔偿额低、保护不力。最后,司法实践中,法定赔偿确实以压倒性优势占据了确定损害赔偿方式的绝大多数。在适用法定赔偿的过程中,有超过半数的判决考虑的因素局限于专利法提及的“专利类型、侵权行为的性质或者侵权行为的情节”,判决对于酌定因素的考虑过于简单机械,部分判决的说理过程流于形式或者含糊不清。据统计,30.80%的样本案例在判决中仅以“本院综合考虑涉案的……等因素/具体情况”,将确定赔偿数额的说理依据一笔带过。本文认为,导致上述现象的根本原因在于权利人举证困难——由于原告“未提交证据证明其因被侵权行为受到的实际损失、侵权人违法所得以及专利许可使用费,”或者“原告提交的证据未能证明以上三项事实”,法官没有确定赔偿额的有效证据,只能根据酌定因素自由裁量。

另一方面,基于专利权对象的无体性及侵权行为的隐蔽性,“举证难”的确是确定专利侵权损害赔偿数额中的突出问题。为解决这一问题,首要任务是通过制度激励,引导权利人争取通过法定赔偿之外的计算方法获得赔偿。例如,适用相应的证据规则,在被控侵权人无正当理由拒不提供与侵权行为相关的证据的情形的情况下,推定原告主张成立。13参见《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第75条:“有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供,如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人,可以推定该主张成立。”类似的举证妨碍规则已经在现行商标法上得以确认(如《商标法》第63条第2款)。实践中判断是否构成专利侵权行为亦经常适用这一规则。例如在江苏万高药业有限公司与成都优他制药有限责任公司、四川科伦医药贸易有限公司纠纷案中,优他公司主张万高公司的技术方案侵犯其发明

专利权,并多次要求万高公司提供其记载涉案药品详细生产过程的资料,由于万高公司在举证期限内拒不提供上述证据,法院推定被控侵权产品的技术方案特征b4与涉案专利的技术方案特征B4属于等同技术特征。14参见(2010)川民终字第63号。因此,关于损害赔偿的举证问题上,一方面可以引导权利人积极主动提供有关证据,证明损害赔偿数额;另一方面,权利人可以适用举证妨碍制度,使举证妨碍行为的实施者承担不利后果。其次,在不可避免地适用法定赔偿的情况下,权利人仍应当积极提供可以证明因侵权行为而受到损失的所有证据。法院应当综合全案情况,考虑多种酌定因素,在有证据证明损害赔偿数额高于法定赔偿上限的情况下,应当在法定赔偿最高限额以上确定损害赔偿数额。最后,在不违反管辖规则的前提下,权利人可以根据各地法院在确定专利赔偿数额方面的倾向性,选择平均赔偿额、赔付率相对较高的地区法院提起诉讼,也不失为一种权宜之计。

The Empirical Research on Infringement Damage Compensation of Patent Right

Damage compensation turns to be an important civil liability,and the most direct way of remedies for rights holders.To fulfill the filling principle is not only a basic requirement on taking tort liability, but the most important reflection on intellectual property protection.In legal practice, due to the difficulties in providing evidence, statutory compensation overwhelmingly represents a massive majority of deciding the method of calculation, resulting in“the low compensation amount and poor performance” of patent rights protection in China.The key to solving this problem is to direct the right holders to provide relevant evidence and bear the burden of proof positively by institutional incentives.We shall actively direct the parties concerned to calculate the compensation amount by adopting the method of losses incurred from infringement or profits derived from infringement, and avoid as much as possible the simple application of statutory compensation.Besides, when determining the compensation for damages, make good use of the evidence rules, comprehensively and objectively examine the evidence for calculating the amount of compensation, the violators who violate the rule of obstruction of evidence or other rules of evidence are supposed to bear the adverse consequences.

Damage Compensation;Evidence Rules;Statutory Compensation

吕凌锐,中国人民大学知识产权法学专业博士生。

本文受助于国家社会科学基金青年项目(编号:15CFX045)。