太原地区的文庙建筑

苑杰

第三次全国不可移动文物普查查明,太原市范围现存太原文庙、晋源文庙、清源文庙和徐沟文庙共四座文庙。其中以太原文庙规模最大,清源文庙现存建筑年代最前。而文庙建筑的出现与定格,是与儒家思想成为当时统治阶层最高政治理念密不可分的。但就文庙建筑规制的形成而言,却是以渐进方式逐渐完善的。

自汉武帝实施“废黜百家,独尊儒术”统治政策以后的2000多年的封建社会里,儒家思想逐渐成为封建社会的正统思想,“尊孔”成为社会的潮流。而“尊孔”一方面的表现是以儒家经典为开科取士的科考内容,另一方面则是修建文庙以祭祀孔子。现在,全国文庙建筑大多依照山东曲阜孔庙的建筑格局而建,太原地区文庙建筑也不例外。

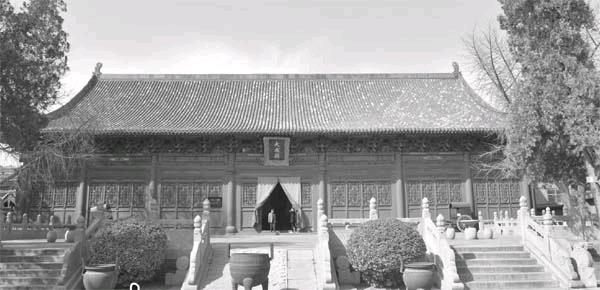

太原文庙大成殿

文庙建筑的起源和发展

我国的文庙建筑首推山东曲阜孔庙。曲阜孔庙是在孔子逝世后的第二年(前478年),由当时孔子的弟子将其故居立庙祭祀。自汉朝至魏晋南北朝时期,虽有修葺但仍以宅为庙,形制没有变化。只是到了隋唐时期,孔庙格局才发生改变。自唐高宗时期对孔庙开展了史上第一次的大规模改建以始,至唐末孔庙已初具规模。有宋一朝是以崇儒重道治世的,为此,给孔子以极高的礼遇:宋真宗谥孔子为“至圣文宣王”,宋徽宗时期将正殿更名为“大成殿”,以褒扬孔子集圣人之大成,对孔子的推崇达到了极致。随着尊孔活动的逐步升级,对孔庙的扩建也达到了前所未有的水平,形成前后四进院落,东、中、西三路并行的格局,成为一座国家级的礼制建筑。这时,已完全突破了原来因宅立庙的旧有框线,为孔庙建筑群的发展打下了基础。到金国统一北方后,认识到崇儒、依靠儒家思想进行统治是立足中原的根本,多次拨款修缮孔庙,并提高孔庙建筑规格,使其规模进一步扩大,形成以大成殿所处的院落为核心的规模宏大的建筑群落。元、明两朝,孔庙修建达数十次之多,清代对孔庙的修缮有14次,现存的建筑群中绝大部分建筑是明、清两代完成的。经过历代的修缮与增建,孔庙规模至今达到占地14万平方米,南北长0.7公里,平面呈长方形的九进院落布局,成为全国最大的孔庙。

在文庙建筑中,不论其规格高低,规模大小,均严格按照“中轴线贯穿以统领全局”的建筑理念建造。曲阜孔庙因是国家级文庙,其规模在全国是最大的,庙内共有九进院落,在中轴线上依次设有棂星门、圣时门、壁水桥、大中门、奎文阁、十三碑亭、大成门、杏坛、大成殿、寝殿、圣迹殿。其它级别的文庙虽然规模或有大小,但基本是以中轴线上设棂星门、泮池、大成门、献殿、大成殿、明伦堂等为主要建筑格局。其中轴贯穿、左右对称的布局,充分体现出儒家的“不偏之谓中,不易之谓庸”的中庸思想。而中庸思想在我国其它古建筑布局中也有体现。

除山东曲阜孔庙外,现今全国还有规模较大的文庙三座。即:南京夫子庙、北京孔庙和吉林文庙,它们与曲阜孔庙并称为中国四大文庙。

太原地区文庙建筑的分布

太原市范围现存太原文庙、晋源文庙、清源文庙和徐沟文庙共四座文庙,其分属迎泽区、晋源区和清徐县,其它县(市)区均无发现。

(一)太原文庙

太原文庙位于迎泽区文庙巷西,始建于金天会年间(1123—1137年),明代重修并扩建。据明万历《太原府志》记载,原址位于太原城西水西关,清光绪七年(1881年)毁于汾河决堤造成的大水中,次年迁至现址。随着城市建设的发展变化,原建筑基址已荡然无存,其规模现已无从考证。现址原为明代崇善寺所在,清同治三年(1864年)遇火焚毁后一直荒废。文庙迁于此后,原崇善寺部分残存建筑便成为文庙建筑的一部分。文庙占地3.1万余平方米,建筑面积8000余平方米,坐北向南,以文庙棂星门、大成门、大成殿、崇圣祠为核心,沿中轴线形成四进院落式布局。文庙内各院均有东、西厢房。棂星门正南照壁和东、西六角亭(井亭)为崇善寺遗构。其前木牌坊原位于文庙最南端,现迁至西偏院院外。木牌坊为四柱三楼式,琉璃屋面,明楼匾上书“文庙”二字。

第一进院落以棂星门为核心。棂星门峙立北部中央,一对井亭和“义路”“礼门”两座门楼分列左右。照壁嵌入南墙,石质束腰基座,砖砌壁身,硬山顶。檐下为五踩斗栱,垂莲柱分为五间四柱,中间镶绿琉璃团龙。井亭为小平顶六角形,俗称“六角亭”,创建于明洪武十四年(1381年),系崇善寺遗构。棂星门为六柱三间牌坊式门楼,琉璃团龙照壁。明、次楼均为悬山顶,檐下斗栱明间为十一踩,两次间斗栱为九踩,明间楼匾上书“棂星门”三字,柱前后设夹杆石及戗柱支撑。棂星门是文庙正大门,建于石阶高台上,为四壁夹三门坊式砖木结构。中门较两侧门高大宽阔,三门结构相同,均为冲天双柱式歇山琉璃瓦顶,设栅栏门。冲天柱前后有石鼓夹抱,戗柱斜撑,柱顶有琉璃筒帽。与三门相间有四组琉璃照壁,每壁正中浮雕盘龙,上有琉璃顶,下设须弥座。正中门檐下蓝底金字匾额楷书“棂星门”。 第二进院落以大成门为核心。大成门面宽五间,进深六椽,单檐歇山顶,琉璃瓦覆盖,檐下斗栱三踩,耍头制成龙头样式。大成门东西两侧各有一座耳房,面宽三间,前后有廊。

第三进院落是以文庙主体建筑大成殿为核心的中心院区。大成殿石砌台基,殿前青石丹墀出三陛,殿甬道宽大。殿身面宽七间,进深六椽,单檐歇山顶。七檩前廊式构架。屋面蓝琉璃瓦剪边,正中有三个琉璃方心,脊和吻兽为黄琉璃烧制。檐下斗栱五踩重昂,平身科每间二攒。斗栱、拱眼壁、檐檩、额枋均施彩画。殿内采用移柱、减柱造,顶设天花。院内东西各有二十一开间的厢房(简称东、西二十一间),是祭祀孔子弟子和历代儒家先贤的场所。

第四进院落以崇圣祠为核心。崇圣祠是供祭孔子祖先的场所。祠门为木构三门坊式结构,祠内正殿面宽五间,进深五椽,单檐琉璃硬山顶。六檩前廊式构架。平面呈倒凹形,明、次间前设廊,稍间无廊。

太原文庙是府学级文庙,由于文庙规制已成定式,只是其规格大小有所区别。虽其规模远不及中国四大文庙,但在清末当时国家处于内忧外患、财力不济的状况下,通过集资,没有动用公款而建成现今规模的建筑已实属不易。可见虽然西风东渐已在中华大地上吹开,但儒家思想在太原民众,特别是缙绅学士心中的地位是不可动摇的。

太原文庙木牌坊

(二)晋源文庙

晋源文庙位于晋源区晋源东街村东大街。据明万历三十年《太原府志》载,始建于明洪武六年(1373年),后屡有增建、修葺。该庙坐北朝南,原中轴线上依次排列有琉璃照壁、棂星门、泮池、献殿、大成殿、明伦堂、敬一亭、藏经阁以及各院东西两庑,另有崇圣寺等建筑。现存文庙建筑格局已不完整,仅剩南北长104米,东西宽98米,占地面积10192平方米的二进院落。中轴线依次有棂星门、泮池、戟门、大成殿,两侧为各院东西庑及乡贤祠。

前院中央为泮池,四周筑有石雕栏杆,中架状元桥。一般泮池的形状是半圆形,该处却呈元宝状,形制较为少见。戟门面宽三间,进深六椽,单檐歇山顶,七檩无廊式构架,斗栱三踩单昂,明间为菱形隔扇门,次间为菱形隔扇窗。

大成殿建筑面积510平方米,砖石砌台明高0.6米,周设石雕栏杆,面宽五间,进深六椽,单檐歇山顶,绿琉璃瓦剪边。七檩无廊式构架,明次间为菱形隔扇门,稍间为菱形隔扇窗,殿内顶设天花,檐下斗栱七踩单翘双昂。明、次间施平身科三朵,稍间施平身科两朵。殿内采用减柱造和移柱造。前设月台,宽23米,深9米,周围设石雕栏杆围护,三面踏跺。

为了给晋源文庙完整布局提供翔实的考古依据,以佐证史书上的记载,2013年,我们对文庙大成殿北部建筑基址开展建筑基址考古发掘,发掘面积约3600平方米。出露的建筑基址布局为:自南而北为明伦堂、敬一亭、尊经阁基址以及各院东西厢房基础。与史书记载相符。

晋源文庙是太原县的县学文庙,其规格比太原文庙小,但建成年代略早于后者,而其大成殿建于明代早期,具有很高的学术研究价值,为研究明代建筑艺术提供了实物依据。

(三)清源文庙

清源文庙位于清徐县迎宪村赵家街。据清光绪《清源乡志》载,始建于金泰和三年(1203年),元延祐年间重修,明洪武、万历年间曾多次修缮,清顺治十七年(1660年)扩建、增建,现存建筑除大成殿为金代遗构外,余皆为明清建筑。院坐北朝南,三进院落布局,东西36.79米,南北111.36米,占地面积4097平方米。中轴线上有状元桥、泮池、戟门、大成殿,轴线两侧为厢房、配殿。

戟门面宽三间,进深四椽,单檐歇山顶,五檩无廊式构架,三踩单昂斗栱。

大成殿前设月台,面阔三间,进深三间,平面呈方形,单檐歇山顶,孔雀蓝琉璃剪边,顶部饰三个孔雀蓝琉璃瓦方心。殿内梁架为六架椽单檐厦两头造,檐下斗栱柱头施单抄五铺作,补间各二朵,角柱升起明显,栱头卷刹多为三瓣,梁架之上施驼峰,檐部撩檐枋依宋制。大成殿建筑造型古朴庄重,四角飞翘,斗栱粗壮朴实,疏密得当,构件制作古朴大方,为金代建筑遗构,具有较高的历史、科学和艺术价值。

清源文庙为太原市域范围内少有的几处元代以前木结构建筑,具有重要的文物价值。

(四)徐沟文庙

徐沟文庙位于清徐县徐沟镇西北坊村。据明万历《太原府志》记载,徐沟文庙始建于金大定年间(1161—1173年),明洪武三年(1370年)重修,另据清光绪《徐沟县志》载,清康熙十一年重建(1672年)。徐沟文庙现存主体结构为明清建筑,坐北朝南,二进院落布局,南北长105米,东西宽39.7米,占地面积4177.6平方米。中轴线有影壁、棂星门、戟门、大成殿,两侧为官厅、名宦祠、乡贤祠,东、西庑,东、西廊。

影壁长9.1米、宽0.86米、高5.75米,硬山顶绿琉璃瓦剪边,三踩砖制仿木斗栱,枋心为琉璃团龙图案。

棂星门面宽三间,进深四椽,五檩无廊式,三踩斗栱,单檐悬山顶,黄琉璃瓦剪边。

戟门,台基高0.45米,面宽三间,进深四椽,五檩无廊式构架,三踩斗栱,单檐悬山顶,孔蓝琉璃瓦屋面。

大成殿为明代建筑,台明高0.38米,月台长13.4米,宽13.82米,面宽五间,进深六椽,悬山顶素瓦屋面,绿琉璃瓦剪边,七檩前廊式构架。梁架为彻上露明造。檐柱柱头均依开间方向设置平板枋、额枋。额枋与平板枋呈丁字形。前檐平板枋上置五踩斗栱。脊檩下设一斗三升斗栱。

徐沟文庙是按照文庙建筑规制建造的,从大成殿屋顶形制来看,其规格较前三者为低。但就其建筑布局和形式上讲,不失为地方文庙发展史的一个见证,也是研究古代建筑史和儒学文化的珍贵实物资料。

太原地区的这四座文庙,太原文庙为府级文庙,其规模最大,是以其所处地理位置和行政级别决定的。而其它三座文庙同为县级文庙,除徐沟文庙规格较低外,晋源、清源两座文庙不论从规模还是从建筑规格来比较,都是相近的。这可能与当地对文化的重视程度及财力有关。另外,据明万历《太原府志》记载,太原市区还有一座县级文庙,原址位于太原城西水西关,与原府级太原文庙毗邻,但已在清光绪七年(1881年),同原太原文庙一同毁于汾河决堤造成的大水中,后没再重建。

由太原地区文庙建筑反映出的古代建筑规制

太原地区的府、县两级文庙,虽然从功用上没有太大的区分,但就其规模、建筑形制却充分反映出中国古代建筑严格的等级制度。中国古代建筑的等级,是以开间、屋顶形制、覆瓦颜色等进行区分的。从开间来看,最高级别面阔十一间,之下以单数递减;从屋顶形制来看,最高级别为重檐庑殿顶,其下为重檐歇山顶,再下依次为单檐庑殿顶、单檐歇山顶、攒尖顶、悬山顶、硬山顶等;从屋面覆瓦来看,最高级别为黄琉璃瓦,其次为青绿色琉璃瓦,最低等为素陶瓦。通过以上的不同组合,进而形成各级别的建筑。而各级别的建筑在使用中是要严格遵守规定的,否则就会因规制僭越而受到处分。就目前所存古代建筑中,最高等级应为北京故宫太和殿,其面阔十一间,进深五间,重檐庑殿顶,覆黄琉璃瓦。

我们从文庙中主要建筑——大成殿比较各级别的文庙建筑等级。

山东曲阜孔庙为国家级文庙。其大成殿面阔九间,进深五间,重檐歇山顶,覆黄琉璃瓦;太原文庙是府级文庙,大成殿面宽七间,进深五间,单檐歇山顶,屋面蓝琉璃瓦剪边,正中有三个黄琉璃方心,脊和吻兽为黄琉璃;清源文庙是县级文庙,大成殿面阔三间,进深三间,单檐歇山顶,孔雀蓝琉璃剪边。

通过三个不同级别文庙大成殿比较,可以看出国家级、府级、县级建筑等级的区别。这也反映出在各级建筑中完全遵从儒家思想中“礼”的精神,以封建纲常为基本理论的等级秩序是不可逾越的。

太原建置规定了太原地区文庙的等级

太原地区十县(市)、区为什么只有这四座文庙,而且只集中在迎泽区、晋源区和清徐县?而其它七个县(市)、区均不建文庙?这要从太原地区历史上建置沿革方面分析和探究其中的原由。

太原,古称晋阳,又称并州。自春秋周敬王二十三年(前497年),由晋定公时期执政的晋国正卿赵鞅(简子)家臣董安于建造晋阳城,至今已历2500余年。晋阳城以其在军政方面特殊历史地位,曾作为赵国初都、汉晋干城、东魏霸府、北齐别都、盛唐北京而在中华民族发展史上起着举足轻重的作用。

太原作为我国北方的一个政治、经济、文化中心,不论是宋以前的晋阳城还是宋以后的太原城,一直是郡、府的治所。在太原设立府级学校和府级文庙是必然的,太原文庙的规格必然要高,成为府级文庙。现今太原市城区范围大多为旧时的阳曲县,北宋太平兴国七年(982年),将州治从榆次迁至唐明镇,并迁县治于太原城西郭外。金天会年间,实行路、府(州)、县三级地方行政。太原为府,阳曲县治移入府城内。因此,县学与县级文庙就设在府城。但县级文庙已在清光绪七年(1881年)毁于汾河决堤的洪水中。

晋源文庙所在地晋源区,隋开皇十年(590年)改晋阳县为太原县,宋太平兴国四年(979年)废。政和中年复置平晋县,属太原府,金贞祐四年(1216年)废,兴定初年复置,仍曰平晋,明洪武四年(1371年)移治晋阳故城南,即今晋源镇。洪武八年(1375年)复称太原县,属太原府,清沿用不改。因其为县治所在地,故设有县级文庙。

清源文庙所在地清徐县,古称梗阳,隋开皇十六年(596年)置清源县。因其为县治所在地,故设有县级文庙。

徐沟文庙所在地徐沟镇,原为徐沟县,金大定二十九年(1189年)置徐沟县。因其为县治所在地,故设有县级文庙。

1952年7月,清源、徐沟两县合并,取两县县名首字,称为清徐县。因此,现清徐县有两座县级文庙。 娄烦县在唐代为牧马监地。隋大业四年(608年)复置楼烦郡,郡治在今宁武县宁化乡。因其治所不在现今娄烦县境内,故不设文庙。

从以上可看出,府、县级文庙均设在府、县治所所在地,儒学也应围绕这些地方兴盛着。

以太原地区文庙为载体的功能外延

宋崇宁三年(1104年),宋徽宗下诏天下州县皆立文宣王庙,形成了全国性的修建文庙建筑的活动,进入文庙建筑发展的兴盛期,也成为中国历史上尊孔活动的高潮时期,中国儒学的发展在这个时期得到了空前的繁荣。太原作为北方重镇,虽在宋初遭到毁灭性破坏,晋阳城已不复存在,太原建置也被降为州级第四等,但其军事战略地位依然重要。到北宋中期,太原级别又重新升格,成为北方政治、经济、文化中心。而中国儒学的兴盛与发展,必然波及到太原这片广袤的土地上。自金代统治者灭掉北宋,统治黄河流域大片土地后,逐渐认识到儒家思想对其统治的重要性。在金开国20多年后,便开展了修缮和修建孔庙的活动。而太原现存的四座文庙有三座为金代创建,据金明昌二年《太原府学文庙碑》所载:“今之太原,遂为内地,府旧有学,离兵革之后,荡毁无余……”可以推断,其早期文庙建筑已毁于兵火,至金代政局稳定后重新修建。从太原三座金代文庙始建年代来看:太原文庙始建于金天会年间(1123—1137年),徐沟文庙始建于金大定年间(1161—1173年),清源文庙始建于金泰和三年(1203年),其历金太宗、熙宗、海陵王、世宗、章宗。从中可以得知,金国统治者取得北方疆域以后,对如何稳定其政权有清醒的认识。金太宗完颜晟就已“留意儒术,建学养士”,到了金章宗完颜璟时,进一步认识到儒学对于统治的重要性。“文明之治,以为兴化致理,必本于尊师重道”,以儒家思想为治国方略。太原的三座金代文庙就是这个时期建造的。

随着宋、金时代尊孔高潮迭起,以儒家学说作为治国理政的根本,儒学教育就成为整个国家机器中非常重要的一环。在府、县设立学校的同时,必然同时也建立文庙使其成为儒学的一个组成部分,也可以说文庙是儒学的载体和象征。中国地方文庙建筑一般是与府、县学相毗邻,布局大至为前庙后学或左庙右学等形制,是依地势环境所定,没有一定之规。

太原的文庙建筑规格虽大小不等,但在文庙建筑群前一般均设有棂星门。“棂星”又名“文曲星”,是将孔子比喻为天庭上主管文化的星宿,可见其地位之高,后人对其的敬仰之盛。

棂星门内外一般设置有形状为外圆内直的半圆形泮池,池上架设石桥,为文庙的特有型制,是地方官学的标志。寓意为不盈不亏,以象征中庸之道。

大成殿为文庙的主殿,整个建筑群落是以它为中心开展布局的。殿内供奉孔子塑像或牌位。其建筑规格在整个建筑群中最高,也是重大祭孔活动的主要场所。其它建筑还有大成门、献殿、明伦堂、敬一亭、藏经阁等,功能各一,这里就不一一列举。

从以上可以看出,文庙的主要功能是用来祭祀孔子,但其外延却放大得无以复加。首先,我国两千年来封建统治是以儒家思想为正统,成为中华文化的象征,使儒家文化始终占据中国传统文化的主流地位。而儒家文化的代表人物——孔子必然成为一个标志,对他的认同,就是对儒家思想的认同,对他顶礼膜拜,就是对儒家思想作为统治阶级理论基础的敬仰。其次,在少数民族入主中原时期,汉民族知识分子在内心深处依然保留着中华传统文化的情愫。当统治阶层认识到儒家思想对于统治的重要性时,以汉族士大夫为主体的中下层官吏就会及时抓住机会,在保留文化设施、修缮人文载体、弘扬传统文化、传授古学蕴义方面下功夫,使中原大量的文化设施得以保护和修缮。而太原范围内的文庙多为这一时期修建,足可印证以儒家文化为代表的中华文化是生生不息、源远流长的,成为后代的精神鼓舞力量。也正是在这种以继承和发扬中华人文传统精神的影响下,在太原地区,许多包括文庙在内的古建筑,受到历代贤达殚精竭虑的维护。通过文庙这个载体,将儒家文化始终根植于广大民众的内心深处,不论朝代更迭,不论人事兴废。因此,文庙建筑不仅仅是古代建筑工匠的艺术结晶,更多蕴涵着两千多年儒家文化在太原地区的传承和发展。

自宋金以降,元、明、清各代充分继承和发展了儒家文化的精华,将儒学教育推向更高。直至民国建立,2000多年封建帝制走向终结,新式教育代替旧学,儒学教育也随着帝制的结束而走出历史的舞台。但文庙建筑以其精美的古代建筑艺术和博大精深的人文底蕴成为一份弥足珍贵的历史文化遗产,而儒家思想的精髓在当今社会仍有很强的现实意义。我们在保护和传承祖先留下来的这些文化遗产的同时,更应将之所附的宝贵精神财富发扬光大,将我国的传统文化代代相传。