淳朴人性的城市奢华追逐之旅

——乔治·桑《魔沼》叙事空间的符号学阐释

钟晓文

(福州大学 外国语学院,跨文化话语研究中心,福建福州 350108)

淳朴人性的城市奢华追逐之旅

——乔治·桑《魔沼》叙事空间的符号学阐释

钟晓文

(福州大学 外国语学院,跨文化话语研究中心,福建福州 350108)

在符号学视域下,乔治·桑田园小说代表作《魔沼》的叙事空间具有明显的象征符号特性。小说主人公热尔曼成为一个联结空间符号及其象征意蕴的结构性要素,文本表层的求亲之旅转换成为淳朴人性的城市奢华追逐之旅,在淳朴人性—自然—城市奢华的象征结构中演绎空间符号的意蕴生成。而魔沼不再仅是一个叙事空间,而是生成转化为自然的象征符号,在保护乡村淳朴人性,抵制城市奢华中施展无限魔力。《魔沼》的朴实爱情故事开启了新的阐释空间,获得了新的阐释意义。

《魔沼》;空间符号;叙事空间

一、引言

乔治·桑(George Sand)是一位杰出的浪漫主义作家,法国历史上第一位专业女作家,是最早反映工人和农民生活的欧洲作家之一。作为妇女解放运动先锋,她大胆追求自由生活和爱情,早期创作揭露封建婚姻制度的不平,后期信仰空想社会主义学说,对未来充满美好憧憬,小说洋溢着乐观的浪漫主义色彩。乔治·桑是一个多产的作家,“米雪尔·雷维版的《乔治·桑全集》有105卷之多”(柳鸣九,1981:362)。在她整个文学创作生涯中,第三阶段及田园小说阶段最为重要。《魔沼》(LA MAre Au DiAble)是其田园小说代表作,这篇小说不论在时间上还是艺术上,“在作者的一系列田园小说中都占有重要地位”(同上:377)。正如郑克鲁(2006:7)所言:“这篇小说确实是一个非常朴实的充满诗意的爱情故事。”

我们感动于《魔沼》中那朴实而浪漫的爱情故事,享受着乡村静谧而独特的自然风光。乔治·桑“找到了最适合的题材和艺术形式”(柳鸣九,1981:376)。卢梭对大自然的崇拜、对人类淳朴状态的赞赏、对阶级文明的反抗以及那种平民的思想感情都对乔治·桑产生了深刻影响。优秀经典在给不同时空的读者提供美的享受的同时,一定蕴含触及灵魂,让读者深思的精神气质(刘小枫,1999:320),无论文本作者有意还是无意。揭示经典的精神气质或象征意蕴成为了研究者的重要使命。克里斯蒂娃认为,作为一种思想方式、一种方法,符号学渗入并探究与意指方式相关的一切话语。本文尝试运用符号学方法,聚焦小说叙事空间,解析叙事空间的符号生成,开启小说文本的阐释空间,进而探求《魔沼》的象征意蕴。

二、叙事空间的符号性

在《纯粹理性批判》中,康德(2004:50)认为,时间与空间一起构成人类经验的感性知识形式的先验基础,是人的先天内外直观的纯粹形式,在人的感性认知过程中扮演决定性角色。只有通过时间和空间这两个先天直观形式,感知过程中所遇到的零碎经验资料才能被统一起来。小说作为一种文学艺术形式,内容、思想与情感的表达都必须依附一定的时空。空间作为一种语境标志,人物行动与事件发生在其中。传统的小说文本分析常常以叙事空间作为语境标志,分析小说人物与事件,进而从各种角度分析、描述或阐释文本的蕴含意义。然而,我们常常忽略叙事空间既可作为语境标志,亦在小说文本中发挥重要的意义构建功能。叙事空间不仅是某种地理空间,同时亦是小说叙事的社会空间。列斐伏尔(Lefebvre,1991:73-75)认为:“社会空间并非众多事物中的一种,亦非众多产品中的一种……它是连续的和一系列操作的结果,因

而不能降格成为某种简单的物体……它本身是过去行为的结果,社会空间允许某些行为发生,暗示另一些行为,但同时禁止其他一些行为。”叙事空间的文本结构作用与意义生成功能并未得到研究者的足够重视。

根据索绪尔的理论,符号本身由两部分组成,即能指(signifiant)与所指(signifié)。能指是符号中显现的部分,与所指是一种建构关系(索绪尔,2002:102)。在符号学视域下,叙事空间不仅是叙事人物及事件的语境标志,也是具有符号特性的文本要素,是小说文本的空间符号,是蕴含特殊意蕴的象征符号。赵毅衡(2004:8)认为:“符号的传统意义就是用一物意指另一物来完成传达任务,这是人类文明的一大特征,整个人类文明可以说是符号式传达的文明。”小说叙事空间在构建或发挥语境功能的同时也在进行自我编码。小说的叙事空间从一种纯粹的语境标志,通过人物与事件成为具有丰富内涵的空间符号。换言之,叙事空间具有符号能指的稳定性,而其所指则通过叙事生成。小说叙事的完成亦是叙事符号所指编码的完成。如同小说文本的其他要素,叙事符号往往具有象征意义。在分析阐释小说文本时也多了一种视域或焦点。正如桑德斯(Saunders,1984:165)所言:“空间是通过人类主体的有意识活动产生的。”叙事空间作为一种叙事符号可成为探索文本意义的另一种路径,为文本的开放性增添另一道风景线。

三、《魔沼》叙事空间的符号生成

《魔沼》的故事情节非常简单,伯莱尔村的农夫热尔曼带着儿子小皮埃尔去富尔什求亲,同村的玛丽要去富尔什隔壁的奥尔莫工作,途经一个叫魔沼的沼泽地时迷了路,只好露宿,热尔曼开始注意并爱上玛丽。热尔曼到富尔什后发现求亲对象虚荣风骚,改变主意要回伯莱尔,玛丽也识破农场主的邪恶企图要回村,他们三人又一起回到伯莱尔。热尔曼在莫里斯妈妈的帮助下向玛丽求婚,最后玛丽嫁给了热尔曼。全文共17章,其中五章叙事发生在伯莱尔,两章叙事发生在富尔什,六章叙事发生在魔沼。伯莱尔、富尔什和魔沼是小说的三个主要叙事空间,几乎所有情节、对话与活动都发生这三个叙事空间中。在符号学视域下,三个叙事空间并非仅是叙事语境,而是三个具有独特象征意指的空间符号,而空间符号的所指须通过对该叙事空间所发生事件、对话、描述抽象而获得。简言之,空间符号的所指须对该空间叙事的表面意义进行抽象,从而找出其含蓄意指(巴尔特,1988:169),即象征意义。表面意义通过文字描写获得,含蓄意指则需通过抽象获得。这三个叙事空间是如何完成自我编码的呢?这些空间符号的含蓄意指又是什么呢?

1 叙事空间伯莱尔的符号生成

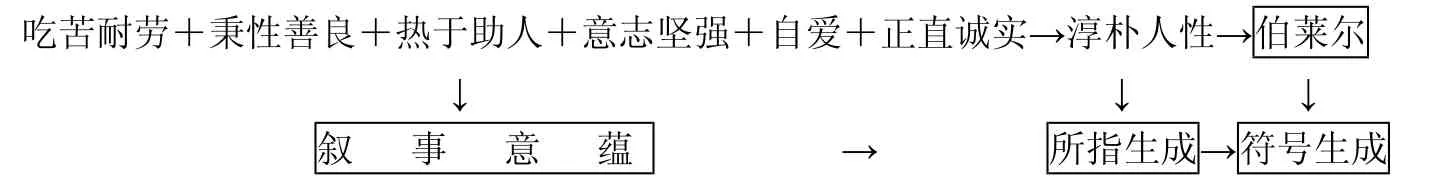

小说第三、四、五、十六、十七章的叙事空间都在伯莱尔,其实就是五次对话及围绕对话的描述性、评论性与衔接性话语。小说第三章“莫里斯老爹”是故事的真正开始,与第四章实际是同一个对话,发生在莫里斯老爹与热尔曼之间,莫里斯老爹劝热尔曼重新结婚,并推荐富尔什的盖兰寡妇,“为你的孩子,也为使我们这些希望家里万事如意的人,你应该尽早结婚”(桑,2006:12);第二次对话发生在第五章“吉叶特大娘”,发生在吉叶特大娘与莫里斯老爹之间,关于玛丽去富尔什附近的奥尔莫工作,希望和热尔曼一起走;第三次对话发生在第十六章“莫里斯大娘”,莫里斯大娘与热尔曼谈论热尔曼的烦恼,第四次对话是莫里斯大娘鼓励热尔曼对玛丽表达情感,第五次对话是热尔曼与玛丽互吐衷言。这些对话都是关于对别人的关心、帮助、鼓励等,呈现出伯莱尔的淳朴人性:友好、善良、质朴。从这些对话及衔接性、评述性语言中我们可以看出热尔曼是一个吃苦耐劳、安分守己、善良正直的青年(同上:16),莫里斯夫妇热于助人,秉性善良,而吉叶特大娘是一个“有条有理和意志坚强”的女人,处处显示其“贫困中的自爱”(同上:18)。这些对话与品质都在有意无意地强调伯莱尔是一个具有淳朴人性特征的人文空间。小说文本一开始并未指明此叙事空间的名称,而是在第五章末尾一段才出现:“在某些远离大城市颓风败俗的乡村里,风习的贞洁是一种神圣的传统。在伯莱尔村的所有人家当中,莫里斯家又以正直诚实闻名遐尔。”(同上:20)。就小说叙事而言,伯莱尔这个名称本身并不重要,重要的是为此叙事空间所建构的符号所指淳朴人性,伯莱尔成为一个意指为淳朴人性的象征符号。叙事空间伯莱尔的符号生成过程似可简单表示如下:

?

根据拉康的观点,所指作为一种象征虽在特定条件下受能指支配,但它具有象征性质,也能作为一种象征而独立存在,并在新的条件下转化成为能指(高宣扬,2005:205-206)。在《魔沼》中,淳朴人性作为伯莱尔这个空间符号的所指,具有象征的固有性质,亦能作为一种象征而独立存在。通过多种叙事意蕴(所指)的共同指向关联,伯莱尔从一个纯粹叙事空间转化为一个具有独立象征意蕴的空间符号,即伯莱尔(空间符号)= Belair(能指)+淳朴人性(所指)。

2 叙事空间富尔什的符号生成

《魔沼》第十二、十三章发生在富尔什,对话主要发生在莱奥纳老爹与热尔曼之间,但对话并非此空间

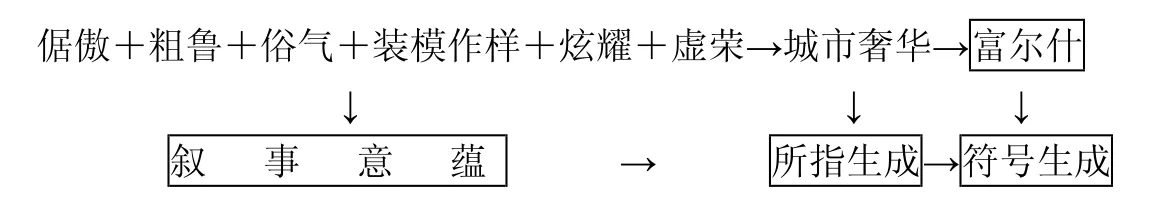

的主要叙事。主人公热尔曼呈现出所见所闻及相关评论,莱奥纳老爹与女儿寡妇盖兰所住的房子是“一所漂亮的住屋,不注意会误认为是资产者的住宅”(桑,2006:49)。盖兰是个“神态大胆而倨傲”,“玩笑粗鲁大胆,盛装打扮显得很俗气”,“装模作样,喜欢炫耀”的女人(同上:50)。在热尔曼看来,“这个风骚的爱慕虚荣的女人,这个狡猾而又头脑狭窄,怂恿女儿养成自负虚假恶习的父亲”体现了与乡村风俗的庄重严重相悖的城市奢华。富尔什人具有虚伪、奢华与自私等特征,都是热尔曼无法忍受的城市奢华。富尔什所发生的对话、热尔曼所见所闻的共同意指是城市奢华。对于读者而言,富尔什不再仅是一个叙事空间的名称,而是一个意指城市奢华的空间符号。这个空间符号的生成过程可简单表示为:

倨傲+粗鲁+俗气+装模作样+炫耀+虚荣→城市奢华→富尔什↓ ↓ ↓叙 事 意 蕴 → 所指生成→符号生成

在《魔沼》中,城市奢华成为了空间符号富尔什的所指,既具有比较固定的象征特质,亦作为一种象征而独立存在。通过多种叙事意蕴(所指)的共同指向关联,富尔什从一个纯粹叙事空间转化为一个具有独立象征意蕴的空间符号,即富尔什(空间符号)= Fourche(能指)+城市奢华(所指)。

3 叙事空间魔沼的符号生成

在三个叙事空间中,魔沼是关键空间,处于伯莱尔和富尔什两个空间之间,亦是热尔曼反思求亲之旅,并爱上玛丽的空间。小说中有六个章节发生在魔沼,包括第七至十一、十四章节。对话与叙事主要围绕迷路、生火、烧烤野味、晚祷、玛丽的择偶条件、热尔曼吐露心曲等主题进行。

魔沼是一片长满树木的沼泽地,在林中空地上有个大水坑冒着厚厚的水气。之所以叫魔沼,是因为传说这片沼泽地有妖魔出没,到夜里会闹鬼,人在其中会迷失方向,走不出去。热尔曼三人进入沼泽后果然迷路,“雾愈加浓密,月亮完全被遮住了,路非常难走,泥沼很深”(同上:28),他们只好停在水塘边生火烧烤野味,在那里露宿过夜。在魔沼这个叙事空间,热尔曼开始注意到玛丽具有乡村女性的淳朴特质。“在篝火的亮光下……他的小天使在少女的怀里打盹;她抱着他,她纯洁的气息温热着他金黄的头发,她也让自己沉浸在虔诚的梦想中……”(同上:36)热尔曼被这种情景陶醉了。在迷路与露宿两个简单的事件中,玛丽充分呈现出一种乡村女性特有的淳朴魅力。热尔曼感叹道:“我说不清我怎么从来没有发觉这个小玛丽是这一带最漂亮的姑娘!……她的神态多么温柔忠厚!能从她的眼里看到她的善良的心……她快活、聪明、勤快、多情和风趣。我看不出还能希望找到更好的女人……”(同上:42)热尔曼不禁对她产生爱慕之心,有一种“搂住她,好让她暖和”的冲动,而且“焦虑不安、怜悯同情、不可抑制的温存举动占据了他的心灵”(同上:45),最后终于向玛丽吐露了心声。这一切都发生在魔沼这个叙事空间,人物心理产生反思驱动,人物关系发生关联变化,小说叙事出现重大转折,而文本意蕴获得升华。叙事空间魔沼转化生成为一个象征符号,意指了所有在此空间所发生的事件、对话及叙事,强调人与自然亲近时,自然所施的魔力,即呈现出淳朴人性之美好。在这个叙事空间,热尔曼反思自己的求亲之旅及对城市奢华的追逐。魔沼不再是一个叙事空间,而是变为了一个空间符号,成为自然之象征。

四、《魔沼》空间符号的象征意蕴

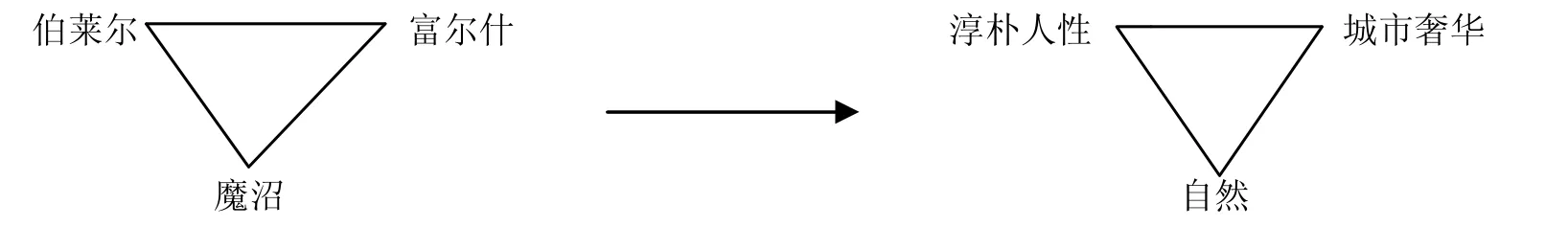

在《魔沼》中,空间符号的所指是由该空间所发生的各种叙事累积而生成,空间符号的象征意义亦由意象或近似意象的意指累积而生成。赵毅衡(2004:386)认为:“就诠释理论而言,我们必须明确,人们不可能把平淡的描述性细节与含有象征意义的描述性细节截然分开。一切与题材有关的事物,一切真实的描写系统里的成分也明显地带有深层含义。描写中的一切都脱离不了带有象征意义的倾向。”在符号学视域下,《魔沼》的三个叙事空间伯莱尔—魔沼—富尔什转化生成为空间符号,叙事空间结构亦转化为符号象征结构:淳朴人性—自然—城市奢华,而简朴乡村爱情故事亦转化为具有多重意义生成可能的叙事文本。

热尔曼不再仅是爱情故事主人公,而转化成为一个结构性要素,“‘填补’被功能—铰链隔开的叙述空间”(巴尔特,1985:483),起催化作用,催化该空间结构及象征结构的意义生成。伯莱尔—魔沼—富尔什

三个叙事空间中的各种事件、对话、描述具有了共同的意义指向,使小说文本具备了多元意义的生成可能。当伯莱尔—魔沼—富尔什成为空间符号,这些空间发生的事件、对话或叙事描述都不可阻挡地汇向同一种深层意蕴,空间符号的象征意义得以呈现,叙事表层的求亲之旅则在叙事深层成为淳朴人性的城市奢华追逐之旅。伯莱尔人(淳朴人性)具有向往富尔什(城市奢华)的动机、欲望与想象。在魔沼(自然)中,伯莱尔人(淳朴人性)反思并质疑初始动机、欲望与想象。带着反思与质疑进入富尔什(城市奢华)时,伯莱尔人(淳朴人性)立感不适,因而否定自己的行旅价值,最终返回伯莱尔(淳朴人性之家园)。

热尔曼的自我拷问与转变之所是魔沼。在淳朴人性的城市奢华追逐之旅中,转变节点是魔沼(自然)。空间符号魔沼的象征意蕴是自然促使人反思、质疑自己,保护人的淳朴,正是在与自然的亲密接触中人发现真情、真爱和信仰,自然成为保护淳朴人性的象征。自然之魔力是让人反思、质疑自己的离乡之旅与向往,自然是淳朴本性保护神。这种空间符号的意指解读比较符合乔治·桑的自然主义思想特征,即崇尚自然,赞美人类的淳朴。

在“作者致读者”章节中,乔治·桑分析评论了以霍尔拜因画集为代表的传统艺术思想。她认为,这些艺术“朴实中蕴含着深沉的忧愁”(桑,2006:1),在这个画集的内容与构图中,“死神在每一页都起到作用”,是联结因素和主导思想(同上:2)。在他们笔下,农夫是与悲惨、忧愁和死神在一起的。乔治·桑质疑道:“这种文艺复兴时代基督教中半属异教的熬苦思想,真能使人得到安慰吗?信徒们能从这种思想中得到好处吗?”(同上)她否认这种艺术观念,认为“我们不再同死打交道,而是同生打交道”。她强调“艺术的使命是一种情感和爱的使命”,艺术“不是对实际存在的现实的研究,而是对理想真实的追求”(同上:4)。

乔治·桑的《魔沼》正是“同生打交道”的文本。生的关键就在大自然中,“大自然永远是年轻、美丽和慷慨的。它把诗意和美倾注给一切在它怀抱里自由发展的动植物。它掌握着幸福的奥秘,没有人能从它那里夺走。掌握劳动技能、自食其力、在运用智力中汲取舒适和自由的人,也许是最幸福的人。”(同上:5)在《魔沼》中,生是联结因素和主导思想,魔沼正是生的关键与象征。自然、农村、农夫是富有生命力的,朴实中蕴含的执着和浪漫,而这正是对富尔什这种城市奢华的否定与抵制。生是魔沼的魔力所在,自然的魔力所在。人在与自然的接触中获得最大幸福。

自然、农村、农夫的朴实中蕴含着一种快乐而浪漫的幸福,而绝不是“朴实中蕴含着深沉的忧愁”,乡村的劳作绝不是“只伴随着死神”。农夫热爱大地,以淳朴人性享受大地所赐予的幸福、快乐、浪漫。爱情绝非城市奢华所独有。朴实的农夫不是没有对未来社会的想象与追求,但在自然的怀抱中他们思考、反思他们的旅行与追求。富尔什式的城市文明使他们感到厌恶,而在自己的淳朴人性之乡伯莱尔能获得永恒的和谐与快乐,“亲吻着大地”时才获得内心深处的快乐与幸福,并进而发出由衷的感恩之情。“跪在自己就要再犁一遍的田沟里,感情洋溢地做着早祷,两行泪珠流在仍然汗湿的双颊上。可以听见远处附近教区的孩子们歌声,他们正走回家去,用有点嘶哑的嗓门复唱着头天快乐的叠句。”(同上:92)热尔曼与孩子们一样快乐,他的快乐是终于“跪在自己的田沟里”。“再犁一遍的田沟”与“复唱头天快乐的叠句”述说着朴实中蕴含的快乐与幸福。魔沼让热尔曼终于明白淳朴是一种快乐,大自然是快乐的源泉。朴实的故事因而显示出不平凡的意蕴、远见与终极关怀。

[1] Lefebvre, H. 1991. The Production of SPAce[M]. oxford: Blackwell Publishers.

[2] Saunders, P. 1984. SociAl Theory And the UrbAn Question[M]. London: Hutchinson.

[3] 高宣扬. 2005. 当代法国思想五十年[M].北京:中国人民大学出版社.

[4] 康德. 2004. 纯粹理性批判[M].北京:人民出版社.

[5] 柳鸣九. 1981. 法国文学史[M].北京:人民文学出版社.

[6] 刘小枫. 1999. 舍勒选集[C].上海:上海三联书店.

[7] 罗兰·巴尔特. 1988. 符号学原理[M].李幼蒸译.北京:生活·读书·新知三联书店.

[8] 乔治·桑. 2006. 魔沼[M].郑克鲁译.武汉:长江文艺出版社.

[9] 索绪尔. 2002. 普通语言学教程[M].高名凯译.北京:商务印书馆.

[10] 赵毅衡. 2004. 符号学文学论文集[C].天津:百花文艺出版社.

[11] 郑克鲁. 2006.《魔沼》“名家导读”[M].武汉:长江文艺出版社.

(责任编辑:于 涛)

I106.4

A

1008-665X(2016)5-0049-04

2016-03-24

钟晓文,男,副教授,博士后,研究方向:西方文论