大学英语教学中的中国文化失语成因研究

朱 敏,解 华,高晓茜

(济宁医学院 外国语学院,山东日照 276826)

大学英语教学中的中国文化失语成因研究

朱 敏,解 华,高晓茜

(济宁医学院 外国语学院,山东日照 276826)

通过随机抽取本校非英语专业本科生关于中国本土文化英语表达能力的调查问卷发现,本土文化缺失是目前大学英语教学中普遍存在的问题。以本校不同学院、不同年级的130名本科生和11名大学英语教师为测试和访谈对象,有效结合2013年12月大学英语四、六级考试题型,对大学英语教学中的中国文化失语成因进行了实证研究,并探讨了相关教学启示。

中国传统文化失语;英语教学;实证研究

一、引言

作为一种软实力,文化的推介有助于提升我们的国际影响力。文化是语言的灵魂和精髓,语言是文化的载体和重要组成部分。随着世界经济一体化、文化多元化进程的加快,英语作为世界通用语的国际地位不断提升。尽管自20世纪80年代末以来我国大学英语教学就很重视语言和文化的紧密关系,注重培养学生的跨文化交际能力(崔刚,2009;张蔚、米家全、孙波,2009),就外语教学不仅是语言教学,也应包括文化教学这一理念逐渐达成一致,但大学英语教学更多重视目的语文化,而忽视了母语文化,导致英语学习者尚不能有效、适时地输出中国文化的英语表达,从而出现中国文化失语现象。袁芳(2006)认为,我国外语教学中文化导入研究的关注点开始从单向的目的语文化学习转向双向的目的语文化与母语文化学习,其中以母语文化失语现象为研究重点。本文旨在对本校本科生中国文化失语现象进行研究,分析此现象形成的原因,并探讨相关教学启示。

二、中国文化失语

我国学者普遍认为,外语教学应包括语言教学与文化教学。而受语言结构主义的影响,大学英语教学长期以来集中于对单词、语句、语法等语言符号系统的学习,忽略对文化的学习,难免致使教学费时低效。早在上个世纪20年代,美国语言学家SaPir(1921)在《语言》(LAnguAge)一书中就指出:“语言的背后是有东西的,而且语言不能离开文化而存在。”文化语言学的研究揭示出语言不仅是交际的工具,也是文化的载体,语言与文化不可分割。在语言输入与内化后,让英语学习者尽快归化到母语群体感知事物的过程中,并将感知结果外化为言语或文字,即将深层结构(意念)转化为表层结构(语言形式)。我国英语教学多以英语国家文化为教授背景,以增进我国英语学习者对英语国家文化习俗的了解,更好地吸收西方有益的文化知识,并且获得了一定的教学成效。但文化教学仅仅是目的语文化教学,而忽视了母语文化教育,使得英语学习者不能有效、适时地输出本族文化的英语表达,在跨文化交际中成了被动交流者,出现了中国文化失语现象。

从丛首次提出中国文化失语现象。后有学者从跨文化与教学实践等角度对其进行定义,如肖龙福等

(2010)认为,中国文化失语现象指本国英语学习者在跨文化交际中多为被动交际者,仅单向获取英美文化知识,而缺乏对中国文化的有效英语表达;石志华(2013)指出,教学实践中重视目的语文化输入,忽视本族语文化摄入,而导致学生目的语文化表达能力好于本族语文化表达能力的现象即为中国文化失语。我们认为,中国文化失语即学习者在跨文化交际中由于某些内在和外部原因而产生的母语文化表达能力明显弱于目的语文化表达能力的现象。

国内学界就中国文化失语现象进行了大量研究,其中包括综述研究,如黄容波(2013)从研究问题、对象、方法结论及局限性五方面介绍了研究现状,并从历史、理念、政策、教材及师资五方面解释其原因,最后阐述了应对对策;朱琼莉统计分析了近15年来有关国内大学英语教学中的中国文化失语现象的研究情况,归纳、描述了已有研究五方面的研究成果,最后评述了研究在理论、宏观问题、研究工具等方面的不足和研究趋势。也有学者进行了实证研究,如宋伊雯和肖龙福(2009)以197位学生及老师为受试,通过测试卷、调查问卷和访谈的形式对受试中国文化知识掌握及英语表达情况和对中国文化失语现象的态度等进行了调查研究,发现中国文化知识的缺乏是导致中国文化失语现象的主要原因;肖龙福等(2010)通过测试卷、问卷及访谈的方法对181名受试进行了研究,发现高校英语教学大纲缺乏对中国文化教学目标明确、详细的要求是导致中国文化失语现象产生的最主要因素之一,张琨和孙胜海(2015)通过同样的研究方法提出对教材编写的建议。此外还有对中国文化失语现状的调研与对策探究。目前结合2013年12月大学英语四、六级考试题型对大学英语教学中的中国文化失语成因进行的实证研究还较为匮乏,相关研究还有待加强。笔者旨在通过实证研究从此角度分析这一现象成因,以期指导、启发教学。

三、研究方法

本文尝试回答以下几方面的问题:(1)通过调查问卷和访谈看大学生有关中国文化失语的情况如何?(2)测试问卷中大学生对中国传统文化的英语表达掌握情况如何?(3)教师对目前大学英语教学中有关中国传统文化教学的满意程度如何?自身的中国传统文化意识如何?

为确保测试的准确性及公正性,本研究特地选取来自不同学院和年级的130名本科生(其中包括65名护理学院大一学生、65名临床学院大二学生)和11名大学英语教师为研究对象,采用调查问卷、测试问卷和访谈三种形式,有效结合2013年12月大学英语四、六级考试题型,对大学英语教学中大学本科生有关中国传统文化的表达能力、学习态度及学习情况进行调研。测试卷由四部分组成:第一部分要求学生把20个有代表性的中国传统文化或专有词汇(春联、春节联欢晚会、拜年、放鞭炮、清明节、压岁钱 、馄饨、元宵、油条、冰糖葫芦、长寿面、孔子、道教、仁、孝顺、和谐、一国两制、三个代表、软着陆、安居工程)翻译成英语,第二部分是15个英译汉词汇,这两部分词汇融汇了中国传统节日、风俗、宗教、食物及政治热词,用来测试学生用英语表达中国传统文化的能力以及对中国传统文化英文表述的了解;第三部分是列举题,要求学生用英语写出中国四大名著及文房四宝,意在测试学生对中国传统文化英文表述的同时考查学生对中国传统文化的掌握程度;第四部分要求学生用英语列举中国的传统节日,并选择其中一个进行简单介绍,着重考查学生对中国传统节日的了解及其英文表述。卷面总分100分,大一组收回有效试卷59份,大二组收回有效试卷61份,教师问卷全部收回。

四、数据分析

对于调查问题“现行的大学英语教材中所涉及的中国文化内容很少,这对了解中国文化专有项的英语表达非常不利”,37.5%的学生非常同意,51.6%的学生同意。笔者以本校所用的上海外语教育出版社最新版2013年《全新版大学英语综合教程》为例,对中国传统文化元素在教材中所占比例进行了统计,Text A 和Text B 共64篇课文,只有第三册的第五课涉及到美国节日,占全书的1.5%。大二学生能准确用英语表达“清明节”的有49人,占80%,远远高于其他19个单词的正确率。而能用英语准确写出中国四大名著的只有4人,写出中国文房四宝的有5人,能列出4个以上中国传统节日的有13人。

问卷数据统计显示出中国传统文化的失语现象严重,大学生的中国传统文化英语表达能力让人担忧。绝大多数学生认为这份试卷非常难,没有学生可以完全答出,在英译汉部分还能勉强写出一部分,后面的列举及描述部分正确率非常低。大一学生比大二学生掌握的情况稍微好一些,50分以上有5人,最高分能达到70分,成绩分布比较均匀。而大二学生成绩令人失望,在收回的61份问卷中,10~19分的占多数,达到38人,最高分只有32分。

图1 大一、大二学生测试问卷成绩分布

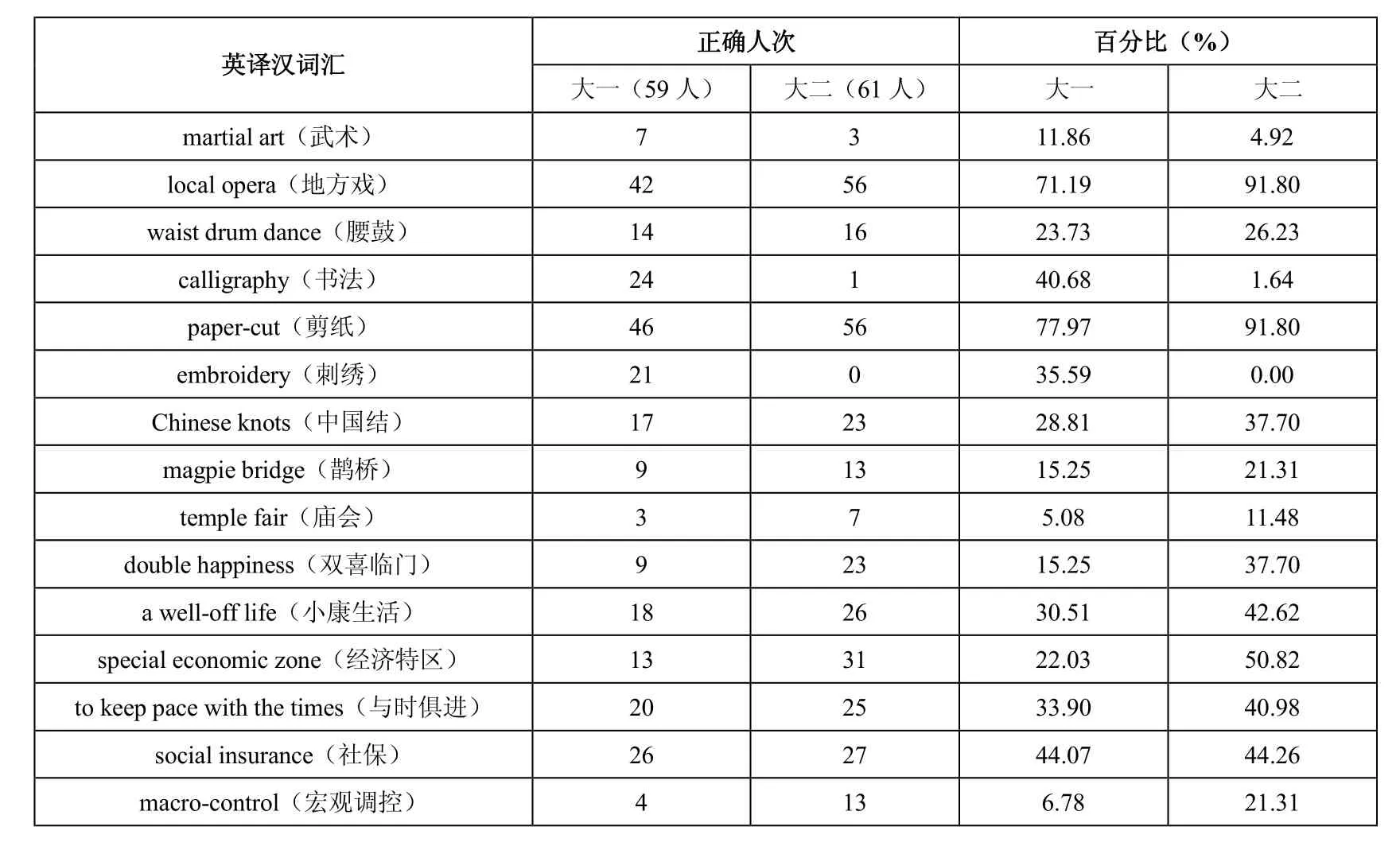

表1 学生英译汉基本情况

从表1可以看出,大一学生能够准确翻译出来的前六个单词依次为PaPer-cut,local oPera,social insurance,calligraPhy,embroidery,to keeP Pace with the times,大二学生的为PaPer-cut,local oPera,sPecial economic zone,social insurance,a well-off life,Chinese knots。PaPer-cut准确率最高,这和2013年 8月大学英语四、六级考试中心发布的样题中出现过这个词有很大关系。学生在课堂上都见过四、六级样题,因此对这个词比较熟悉。而Chinese knots一词曾经出现在2013年12月大学英语四级的真题中,大二学生能准确写出来的相对也较多,达到38%,而大一学生还没有接触过真题,能写出来的只占29%。对于“庙会”、“武术”、“宏观调控”三个词语,学生接触英语译文的机会很少,所以回答正确率都比较低。

在教师调查问卷中,对于问题“您认为大学生用英语表达中国文化的能力不好的原因”,认为考试不考的教师占63%;对于“您对现在所用教材中所包含的传统中国文化因素满意吗?”90%的老师认为非常不满意,10%的老师选择不满意。我们对受试班级的英语老师作了访谈,某大一任课教师说:“前两个星期刚刚给学生补充了一些中国传统文化的资料,下载了100个汉译英词汇,要求他们背诵,这次的问卷测试卷中有一些是他们背诵过的,所以他们做题时还是有印象的。”某大二任课教师说:“现在是按四级考试的四个模块来授课,我所教班级还没有进行到翻译模块,还没有给他们补充这些,所以测试卷上的翻译、列举题对学生来说非常难。”对于中国传统文化在大学英语课堂缺失现象原因,部分教师表达了自己的看法:“应该把一些中国文化的东西介绍给学生,学生也很喜欢听,可是现在课时那么少,任务重,多讲几句就下课了,授课计划没完成,这样就比较麻烦,所以,很多时候不太介绍这些东西。”“交流是两个方向的,我们

既要给学生介绍西方文化,也要同时向学生介绍中国传统文化。把中国的文化融入课堂教学的确很有必要,可是这就需要教师自己首先具备这些表达能力,其次,教师在备课过程中,要有耐心,要勤奋,肯下功夫。教师用书上没有的东西,要在课本外面找,平时多听,多记,慢慢地积累,可讲的就越来越多了。”“学生比较喜欢补充的课外的东西,不管是中国的文化还是西方的文化,都很有意思,他们也都很感兴趣,以前不太敢作过多的补充和介绍,总感觉有些浪费时间,现在可以补充了,因为最新的四级考试有十五分的题会考到。”

五、结果与讨论

1 研究结果

由于教材中中国传统文化的缺失,非英语专业学生中国文化失语现象严重。通过对中国传统文化因素在教材中所占比例进行的统计,在大学英语教材对中国传统文化的融入起着关键作用。报纸、电台广播、电视节目等均可作为大学英语的教学资料,但教材作为连接教师教与学生学的媒介仍是公认的最重要的教学资料,极大影响了教学质量。特别是在中国,绝大多数老师和学生都认为教材有绝对的权威,考试内容都是以教材为基础。英语教材不仅要涵盖英语语言知识,还应该涉及文化知识。对于中国传统文化在大学英语教育中的缺失,教材具有不可推卸的责任,现在的大学英语教材涉及的中国传统文化内容少之又少。

2013年12月,最新的大学英语四、六级考试已经作了改进,翻译部分要求学生把汉语部分承载的信息用英语表达出来,内容涉及中国的历史、文化、经济、社会发展等,分值占整个试卷的15%。这个改进已经引起学生对中国传统文化的关注。科学、合理的考试不仅能使教师了解整个教学过程是否合适、高效,还可以让学生了解自己对知识的掌握,并激发学习英语的动力。而现在影响英语教与学的一个主要因素就是应试政策,学生考试分数的高低成为判断学习好坏的标准。大学英语四、六级考试是目前全国普通高等学校覆盖面最广、影响最大的英语水平测试,多年来试题虽然涉及写作、听力、阅读和翻译,但对于中国传统文化的考察几乎从来没有出现过,致使用英语表达中国传统文化很容易被忽略。

绝大多数教师都认为有必要培养大学生用英语表达中国文化的能力,对所用教材中包含的中国传统文化内容过少表示不满意。从教师访谈中可以看出,是否能够把中西方文化结合起来,将中国传统文化融入大学英语教学,教师在课堂上发挥着重要作用。大学英语教师能够意识到中国传统文化的重要性以及中国文化失语现象的严重性,也认识到这一现象的部分成因,应该克服种种困难,唤起自身的文化意识,调动主观能动性,在英语课堂上补充中国传统文化的相关资料,把中国传统文化融入到大学英语课堂教学中。

2 教学启示

应倡导学习者在多元文化环境下学习文化,培养跨文化交际能力。文化由语言呈现,并反映语言。任何语言都是文化的一部分,同样也是文化创造的工具。语言学习是文化学习的继承,语言教育和文化教育是密不可分的。美国语言学家Lado(1957)指出:“不能很好地掌握文化背景的话,语言是学不好的。”中西方文化在许多方面有巨大的差异,随着知识经济和全球经济融合的出现,跨文化交流也逐渐显示出重要性。为了学习者能有效地掌握英语,文化教学必不可少。要提倡生产性多元文化主义,在多元文化环境下,使目的语文化和母语文化相得益彰。

文化教学对语言教学来说是必需的,最终目的也是为了让学生获得跨文化交际的能力。为了使学生能够真正地、平等地进行跨文化交流,需要多方面的文化训练。经济一体化和全球化浪潮中,文化差异滋生的交际受阻拉大了人们之间的心理距离,文化隔阂使同在地球村中的人们近在咫尺却心隔天涯。文化教学不能走向极端,即只教授西方文化,对自己国家的文化缺乏了解,只知道一味地迎合外来文化,要加强对本国传统文化的了解。

加强创新文化建设,培养学习者多元文化背景下的文化多面性。对于中国传统文化在大学英语教学中的缺失原因,笔者认为,我国外语教育对多元文化的平等性理解出现了偏差。媒体对我国传统文化的宣传较弱,使大学生很容易在西方的异域风情中丧失对中国传统文化的思考。正如曾宏伟教授(2005)指出,由于在许多场合下中国民族文化的不在场或声音微弱,西方文化逐渐渗入到中国文化的整个肌体,先是他者殖民——西方文化对中国强行殖民,而后是自我殖民——中国文化在无意识之中已接受了西方文化的一切并自觉维护后者的利益。2016年8月,国务院印发的《“十三五”国家科技创新规划》明确提出了要加强创新文化建设,注重对比原则,调整文化图式,培养学习者多元文化背景下的文化创造力。文化创造力实质上既是一种能力,更是一种正确对待中国文化和外国文化的态度。在母语文化与目的语文化动态的交互作用中谋求文化创新与变革。

注重政策引导,在培养方案、课程设置、教材编写等方面加强文化输入的多样性。在我国的大学教育中各个专业的培养方案、大学英语教学大纲、课程设置、教材编写等方面都没有体现出对中国传统文化的学习要求。我国目前的英语教学无论是政策上还是实践上都存在着重目的语文化传授,轻中国传统文化学习的倾向。要注重政策引导,充分发挥教学大纲的指挥棒作用,使培养方案、课程设置及教材编写服务于教学目标,帮助学生从理论上掌握相关知识,提高文

化的感知能力和敏感性。

六、结语

文化交流是双向的,一方面是吸收、认可和借鉴外来文化,同时还要传播母语文化。美国语言学家Claire Kransch曾指出:“对外国文化的理解必须把文化放在与本民族文化的对比中进行,语言教学中的文化切入包含着对目的语以及母语的再认识。”中华传统文化是我们民族的根和魂,抛弃传统,丢掉根本就等于割断了自己的精神命脉。忽视或漠视民族文化就不会在跨文化交际中进行真正有意义的双向交流。

通过本次实证研究,笔者对造成中国传统文化在大学英语教学中缺失现象的成因进行了总结,涉及教材内容缺少中国文化因素,大学英语考试涵盖少,教师自身的中国传统文化意识薄弱。大学英语教学大纲没有对中国文化的学习要求,没有专门的中国传统文化课程,不同学生有不同的接受度等都是造成中国文化失语现象的原因。为提高学生跨文化交际能力,外语教学必须与文化相结合,更好地宣传和介绍中华民族灿烂的传统文化,使世界真正地了解中国文化。

[1] Lado, R. 1957. Linguistics Across cultures[M]. Ann Arbor: University of Michigan Press.

[2] SaPir, e. 1921. LAnguAge: An Introduction to the Study of SPeech[M]. New York: Harcourt, Brace and ComPany.

[3] 崔刚. 2009. 大学英语教学中中国文化的渗透[J].中国大学教学, (3): 86-89.

[4] 黄容波. 2013. 中国文化失语现象研究综述[J].兰州教育学院学报, (10): 126-128.

[5] 石志华. 2013. 英语专业学生“中国文化失语现象”之反思[J].教育理论与实践, (30): 53-55.

[6] 宋伊雯, 肖龙福. 2009. 大学英语教学“中国文化失语”现状调查[J].中国外语, (6): 88-92.

[7] 肖龙福等. 2010. 我国高校英语教育中的“中国文化失语”现状研究[J].外语教学理论与实践, (1): 39-47.

[8] 袁芳. 2006. 试析外语教学中“母语文化”的地位与作用[J].外语教学, (9): 67-70.

[9] 曾宏伟. 2005. 大学英语教学与中国文化教育[J].中国大学教学, (4): 50-51, 59.

[10] 张琨, 孙胜海. 2015.“中国文化失语”现象对大学英语教材编写的启示[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版), (7): 105-107.

[11] 张蔚, 米家全, 孙波. 2009. 大学英语教学“中国文化失语症”及其对策研究[J].沈阳农业大学学报(社会科学版), (4): 457-460.

(责任编辑:于 涛)

H319.3

A

1008-665X(2016)5-0028-05

2016-07-04;

2016-08-12

山东省高等学校人文社会科学研究项目“文化因素在美国大学英语教育(eSL)中比重的实证研究及对中国EFL教育的启示”(J14WD31);山东省社会科学规划研究项目“基于跨文化交际的大学英语后续教学模式研究”(15CWXJ43)

朱敏,女,副教授,硕士,研究方向:大学英语教学、英美文学解华,女,讲师,硕士,研究方向:语言学、英语教学高晓茜,女,讲师,硕士,研究方向:外语教学、跨文化交际