理解中国经济增长:奇迹还是常态——来自权力结构变迁的视角

唐志军,姜军,庞景景,彭鑫

(1.湖南科技大学商学院,湖南湘潭411201;2.“两型”社会改革建设协同创新中心,湖南湘潭411201)

理解中国经济增长:奇迹还是常态——来自权力结构变迁的视角

唐志军1,2,姜军1,庞景景1,彭鑫1

(1.湖南科技大学商学院,湖南湘潭411201;2.“两型”社会改革建设协同创新中心,湖南湘潭411201)

中国经济在过去30多年的时间里保持了高达9%以上的增长速度,其增速之快、维持时间之长、转型难度之高、赶超幅度之大都是人类历史所罕见的,这不能不说是一个奇迹。然而,中国经济在增长的起点、轨迹、主体、直接原因和增长所需的全球市场等方面又具有常态特征,与战后的日本、韩国、新加坡等国相类似,也没什么特异于经济学教科书所揭示的增长规律。而现有的理论,无论是比较优势理论、地方政府竞争理论抑或市场化改革理论,都无法内在逻辑一致地解释中国的经济奇迹和存在的问题。本文的研究表明,权力结构理论才能解释中国解放后的经济成败。而基于权力结构的视角,从增长的源泉来看,中国更无特殊性:解放后到1978年,中国之所以出现诸多问题,根源在于计划经济体制下的权力结构失衡;改革开放后,中国和其他走向经济成功的经济体一样,都是在保持一个强有力的中央政府的同时,通过调整权力结构来推动改革和对外开放、进而释放出巨大的经济发展活力和取得显著的经济成就的。因此,基于权力结构理论的解释不仅能揭示中国经济成功之谜,也能回答其中蕴含的问题,还能解读中国体制变迁背后的逻辑。

中国经济增长;奇迹;常态;权力结构

一、中国经济奇迹奇在何处

自从1978年改革开放以来,中国经济已经保持了30多年的超高速增长,GDP年均增长率超过9.7%,GDP总量从2,168亿美元增长到10.3万亿美元,人均GDP从224.9美元(按当时官方高估的汇率计算)增长到7485美元。国际货币基金组织(IMF)按购买力平价(PPP)估算,2014年美国经济规模是17.4万亿美元,而中国的经济规模则是17.6万亿美元,中国实际上已经成为世界第一大经济体。一个超过13亿人口的大国,从一个GDP总量不到美国1/10的穷国,在短短的35年内(1978—2014年)超过美国,这在人类历史上史无前例,因此将之称作中国经济奇迹,是无可争议和毋庸置疑的。

从国际经济史的比较来看,中国经济奇迹主要体现在四个维度:

(一)增长速度快

在经济增长速度上,中国自1978年开始经济起飞以来到2008年,年均增长率高达9.8%以上。这一增速:(1)远高于1978年前的计划经济时期。解放后到1978年,据多位经济学家测算,中国的GDP增长率年均不足5%,而且在此期间,发生了许多破坏自然资源和长期增长潜力的重大事件,如三年自然灾害、大炼钢铁运动对森林的大破坏、大饥荒的人口出生灾难、十年文化浩劫等。(2)超过了1820年以来全球的平均增速。据经济史学家麦迪森《世界经济千年史》统计,1820年是人类开启现代经济增长的起飞时间,而1820年至今,全球的平均经济增长率为2.5%左右。(3)不低于亚洲四小龙和前苏联快速增长时期的增长率。战后,日本、韩国、新加坡、台湾都经历了一段经济高速增长时期。其中,日本经济在1951—1972年间平均增速高达9.74%,韩国经济在1963—1996年间平均增速高达10.42%,新加坡经济在1961—1981年平均增速高达10%左右,台湾经济在1965—1980年平均增速高达10.41%。而据前苏联官方统计,在战后自1951—1980年的30年时间里,前苏联经济以平均超过8.5%的速度增长。(4)远高于俄罗斯和东欧转型国家。自1990年代初转型以来,俄罗斯、捷克、波兰和匈牙利等国都经历了产出的下降,然后再恢复增长。1991年至今,俄罗斯的年均GDP增长率为0.796%,匈牙利为1.82%,捷克为1.6%,波兰则保持了3.695%的较快增长。(5)远高于同期的印度、巴西等发展中国家。1980年代以来,印度经济开始起飞,并且维持了年均6.28%的快速增长;巴西逊于印度,但其年均增长率也达到了2.81%。①不过,印度和巴西都在此阶段发生了多轮高通货膨胀率,增长的质量远逊于中国。

(二)持续时间长

难能可贵的是,中国经济不仅增速快,而且持续时间长,波动幅度小。日本、韩国、新加坡和台湾地区在战后都维持了较长一段时间的快速增长,其中日本、新加坡和台湾都长达20多年,韩国则超过了30年,但其波动性远大于中国。其中,新加坡和台湾在1974年出现了负增长,韩国在1980年出现了高达10%左右的负增长。从这点来看,中国维持高速增长的时间不仅要久于上述国家和地区,而且其波动性也小于上述国家和地区。此外,与美国、前苏联等国家高速增长期相比,中国的持续时间也要长得多。

(三)转型难度高

1978年后的中国转型包括了三个维度:从计划经济体制向市场经济体制转型;从传统社会向现代社会转型;从全面控制型政治向公民主权型政治转型。应该说,每一个维度都充满着巨大挑战和不确定性,而这三个维度的叠加更加剧了转型的难度和复杂性。在经济方面,中国要实现“资源配置信号由计划指标转向市场价格,经济决策的主体由政府官员转向企业家,个人权益基础由政府职位转向私人财产,经济发展的推动力由中央动员转向地方竞争,经济运行系统由封闭转向开放”。在社会方面,中国要完成从“从农业社会向工业社会,从乡村社会向城镇社会,从封闭半封闭社会向开放社会,从同质的单一性社会向异质的多样性社会,从伦理型社会向法理型社会”的转化。[1]在政治方面,中国则面临权力结构的全面调整和重构,进而实现从集权控制型政治向公民主权开放型政治的转型难题。这样的转型相对于东欧等转型国家来说要困难得多,这是因为:经济方面,转型初期,中国的经济基础远逊于俄罗斯、波兰和匈牙利等国家;社会方面,东欧和俄罗斯等国家的工业化和法理化程度要远高于中国,他们所面临的从农业社会向工业社会、从伦理型社会向法理型社会转型的难度要小得多;政治方面,东欧转型国家长期受西欧国家的熏陶,具有较好的民主化基础。相对于日本、韩国和新加坡等国而言,这些国家在经济起飞时已有多年的市场经济经验,没有从计划经济向市场经济转型的艰巨任务,而且其获得了美国等西方国家的大力支持,这两个因素,转型期的中国都缺乏。因此,汪丁丁等人断言,中国的转型难度复杂性在全世界的历史上都是罕见的。

(四)赶超跨度大

在过去30多年的时间里,中国在许多方面实现了赶超,其赶超跨度也是人类所仅有的。在GDP总量方面,按照汇率折算,中国相继超过德国(2008年)、日本(2010年),现在高居世界第二;如果按照购买力平价(PPP)来衡量,根据国际货币基金组织(IMF)的测算,中国在2014年已超过美国,成为世界第一大经济体。在人均GDP方面,中国相继越过1000美元、2000美元、5000美元和8000美元(2015年)大关。在对外经济方面,中国在2009年超过德国,成为世界第一出口大国,在2013年则实现货物进出口总额4.16万亿美元,成为世界第一大货物进出口国家;2014年中国超过美国成为全球最大的对外直接投资(FDI)目的地国家;外汇储备方面,中国则在2006年超过日本,雄踞世界第一。在科技方面,2011年中国的发明专利超过美国,位居世界第一;2013年,中国成为全球发表论文最多的国家;航空航天、生物制药等尖端科技方面,中国也走在世界前列。此外,在钢铁、水泥、汽车、服装等许多重要产品的生产方面,中国则早在2005年左右就成为世界最大的生产国家。

二、何为中国经济增长的常态

虽然说中国经济在过去30多年里取得的成就在各国经济发展史上是一种“奇迹”,但中国并不是唯一的,在许多方面不仅没有奇特之处,反而体现出与许多国家相似的特征,是一种经济学常识意义上的增长:中国经济增长的起点和轨迹、创造财富的主体、增长的直接力量、增长所需要的全球市场和和经济学理论所揭示的规律特征并无二致。因此,从这种意义上来讲,中国过去30多年的经济增长是一种常态,而不是一种奇迹。

(一)增长的起点

增长的起点对于增长速度来说至关重要,经济的落后意味着巨大的发展空间和巨大的后发优势。全世界各国的普遍发展经验是:人均收入越低,则未来经济起飞时其增长可能越快;中高收入的国家则很难再有高速增长时期。中国改革开放后的快速增长也与中国在1978年的低人均收入和低发展水平直接相关。按照林毅夫教授的测算,经过28年的计划经济实践,到1978年,中国的GDP只有3624亿元人民币,人均GDP也只有379元。正是因为经济发展的起点如此之低,才有后来的30年高速增长。这一经验不仅发生在中国,也同样发生在战后的日本、韩国、新加坡、印度和中国台湾等国家和地区。这些经济体在经济起飞时,其人均GDP都不到300美元,与发达经济体之间存在巨大的收入和技术差距鸿沟。恰恰是这一鸿沟为这些落后经济体的腾飞提供了巨大的发展空间和后发优势。因此,在增长的起点上,中国并无特殊性。

(二)增长的轨迹

从增长的轨迹来看,中国大陆和亚洲四小龙、美国等国类似,都经历了GDP增长率阶段性的阶梯式下降。其中,日本GDP增长率从1952—1973年间的平均10%左右下降到1974—1990年间的平均4.35%,然后在1990年代进一步下降到迄今的1%左右;韩国GDP增长率从1963—1996年间的平均10%左右下降到1997—2008年间的平均4.0%,然后进一步下降到3%左右;新加坡GDP增长率从1962—1981年间的平均10%左右下降到1982—2005年间的平均8%左右,然后进一步下降到6%左右;台湾地区GDP增长率从1965—1980年间的平均10%左右下降到1981—1998年间的平均7.4%,然后在2000年代进一步下降到迄今的2%左右。可以看出,这些经济体的GDP增长轨迹都呈阶段性阶梯式下降态势并最终稳定在某一较低水平。中国的增长轨迹亦如此,并没有表现出特别之处。自2011年开始,中国的GDP增长率开始步入较明显的下行区间,2011年为9.5%,2012年和2013年为7.7%,2014年为7.3%,2015年为6.9%,这也是25年来中国GDP首次跌破7%。并且大多数经济学家预期,在未来几年,中国的GDP增长率还会进一步下降,体现出与其他经济体相类似阶段性阶梯式下降的特征。

(三)增长的主体

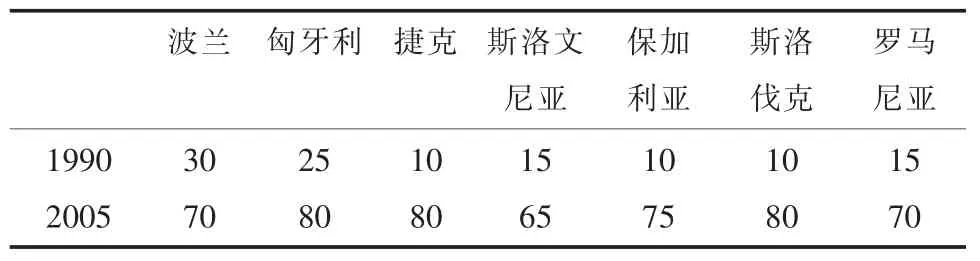

改革开放后,非公经济在中国经济增长中贡献了最大份额,是中国经济增长的主体。据统计,国企在工业增加值中的比重从1978年的80.7%减少到了2010年的26.6%,而同一时期私企的份额从几乎是零攀升到30.5%。截至2013年末,全国共有第二产业和第三产业的企业法人单位820.8万个,其中,国有和集体法人单位占比为2.97%,非公法人单位占比为97.03%;在工业企业法人单位从业人员中,国有和集体单位从业人员占比为4.65%,非公单位占比为95.35%;在服务业中,非公经济吸纳的从业人员占比更高。②据多位经济学家的测算,1978年以来,非公经济对GDP的贡献高达75%以上。③在增长的主体上,与日本和亚洲四小龙进行对比并不合适,因为这些经济体在战后实行的是市场经济体制,私人经济和私人企业一直是其经济增长的主体。真正有意义的是与东欧转型国家进行对比。然而,即便是在这些曾经由国有经济占主导的转型国家里,私人经济和私人企业在转型之后的若干年里也成长为经济的主要力量和贡献了绝大部分的GDP(见表1)。对比来看,中国并无特殊之处。

表1 东欧转型国家私有部门占国民生产总值的比重(%)

因此,在许成钢教授等看来,中国经济并没有“奇迹”之处,私有企业才是中国经济增长的决定性因素。他说道:“私有企业,尤其是新兴私有企业,而不是违反其他国家经济共同规律的‘奇迹’,决定了中国经济惊人的总体表现。”[2]

(四)增长的直接原因

经济增长来自两个直接原因:一是要素投入的增加;二是全要素生产率(TFP)的提高。就中国增长的直接原因而言,据经济学家蔡昉的测算,在1982—2010年间的GDP增长中,资本投入的贡献率为71%,劳动投入的贡献率为7.5%,人力资本贡献率为4.5%,人口抚养比贡献率为7.4%,全要素生产率贡献率为9.6%。[3]郭庆旺和贾俊雪利用潜在产出法估算了我国TFP增长率,得出我国1979—2004年间全TFP平均增长率为0.891%,其对我国1979—2004年间经济增长的平均贡献率较低,仅为9.46%,而要素投入增长的平均贡献率高达90.54%。[4]王小鲁利用生产函数法估算了我国1953—1999年间全要素生产率增长率,得到的结论是:1953—1978年间TFP增长率为-0.17%,1979—1999年间TFP增长率为1.46%,对经济增长的贡献率为14.9%。[5]不过,张军等经济学家测算出来的TFP贡献率要高些,张军测算出1979—1998年间中国的TFP贡献率高达28.9%。[6]但即便这样,经济学家普遍认为,支撑中国经济增长的直接因素主要是资本投资和人口红利。这个特征与日本、韩国、新加坡和台湾地区在经济高速增长时期是一致的。④根据蔡昉的研究,日本、韩国等国经济高速增长的时期也是其人口红利得以释放的时期。[7]在资本积累方面,高储蓄和高投资是中国、日本、韩国、新加坡等国家在经济高速增长时期的共同特征,正是这种高储蓄和高投资支撑了这些国家的快速经济增长。

(五)增长的外部市场环境

落后国家要实现经济起飞,不仅需要国内的高积累和高投资,也需要开放性的全球市场。各国的发展经验表明,一个闭关锁国的国家或者一个受封锁和制裁的国家是不会出现经济起飞的。在英国、美国的经济起飞过程中,其所面临的是第一轮全球化、第二轮全球化,全球市场为其产品的输出、原材料、劳工和资本的输入贡献颇多。对二战后的落后国家而言,开放性的全球市场所带来的技术、资金、交易知识、组织知识和市场有助于落后国家发挥后发优势、获取经济起飞的第一桶资金并消化掉大规模生产的具有比较优势的产品。日本、韩国、新加坡等国在经济起飞时所面对的是一个开放性的全球市场,中国也不例外。1978年的开放为中国打开了通向全球市场的大门,但中国面对的是第三轮全球化的浪潮,这一轮全球化在深度、广度和开放度上都超过了前两轮全球化,其所蕴含的技术进步速度和市场规模也远远高于前两轮全球化。因此,中国因为开放所获得的来自全球市场的资金、技术、知识和市场支持都要高于日本、韩国和新加坡等国。试想,如果中国没有碰到第三轮全球化浪潮,能有如此高的资本积累、能获得如此快的技术进步、能拥有快速增长的组织和贸易知识、能消化掉如此大的生产能力吗?所以,从这一点来看,中国是幸运的。

三、现有的理论能否解释中国的增长

对于中国经济过去30多年的高速增长的原因,经济学家作出了多种解读。然而,这些理论在解释中国经济增长时都存在一些严重的、不可回避的缺陷:

(一)比较优势和结构变迁论

林毅夫等人认为,建国后,为实现超英赶美,我国选择了优先发展重工业的战略。然而,重工业投资大、投资回报期长,而在建国初期,我国一穷二白,靠市场无法在短期内积累其建设重工业所需要的巨大资金。加之国外对我国的封锁,也很难从国外引进资金和技术来搞建设。于是,在选定重工业优先发展战略后,为完成相关积累,就必然形成相应的价格扭曲的宏观政策环境和以计划为基本手段的资源配置制度及没有自主权的微观经营制度,前者包括低利率政策、低汇率政策、低投入品价格政策、低工资政策以及低生活必需品价格政策等,后者包括人民公社制度和国有企业制度。然而,在生产方面,优先发展重工业却违背了中国当时的比较优势,因为中国的比较优势是劳动力密集型产业,而重工业是资本和技术密集型产业,因此最终导致生产率低下;在交易方面,由于市场被取缔,价格机制失去其引导资源配置的基本功能,而靠指令性计划来指导生产和交易的成本极其高昂,最终导致社会的交易效率低下。这样,就逐渐使中国经济陷入低增长、高扭曲的陷阱,社会也因此动荡不安。改革开放后,中国的发展战略发生了重大改变,选择了比较优势发展战略。在这一战略下,中国要素禀赋结构所决定的劳动密集型产业得到了优先发展,随之带来更多的经济剩余,促进生产要素的更快积累并形成高资本积累率,而资本的高积累率又带动了要素禀赋和产业结构的快速升级;而且在有为政府的作用下,政府的产业和企业政策为要素禀赋结构升级到一定阶段以后的进一步升级适时地提供了有效扶持,促进了产业结构的顺利升级和企业自生能力的提高;进一步地,中国与发达国家之间的巨大技术差距为中国提供了强大的后发优势。正是这三个因素加上渐进性的市场化改革改进了中国的制度效率,促使了中国的大国优势和比较优势的发挥,从而促成中国经济过去三十多年的增长奇迹。[8]

不可否认,林毅夫等人的比较优势和结构变迁理论对中国经济增长具有一定的解释力,但是运用这个理论解释中国经济增长存在以下问题:

一是建立在要素禀赋学说上的比较优势发展战略存在诸多缺陷。(1)列昂惕夫悖论的不容忽视。对于赫克歇尔—俄林模型是否符合现实,列昂惕夫运用美国进出口商品的有关数据进行了检验,其结论与赫克歇尔—俄林模型正好相反。列昂惕夫之后,许多经济学家试图解开列昂惕夫悖论,通过其他国家的一些资料对赫克歇尔—俄林定理进行检验,然而情况却更为棘手。悖论仍然存在,检验结果既没有肯定地证实赫克歇尔—俄林模型,也没有否定赫克歇尔—俄林模型(哈利·伯文等,1988;D·F· Wahl,1961;R·Bharadwaj,1962)。(2)市场容量有限的不容忽视。根据要素禀赋的发展战略原理,中国这样的劳动力富裕国家自然应当生产和出口劳动力密集型产品,大力发展劳动密集型产业,但是当一大批发展中国家普遍起步发展,并根据这一原理决定发展战略时,世界市场的有限容量便对这一战略提出了疑问。(3)比较优势的竞争性基础不容忽视。没有竞争,就不会发现谁具有什么样的比较优势;没有竞争的压力,人们或者地方政府为什么会自觉地去按照比较优势来发展产业呢?而且比较优势能否发挥不也会受竞争策略和竞争对手的影响吗?在计划经济时期,中国的比较优势是劳动密集型产业,但是为什么中国没有发挥出这一比较优势?原因就在于缺乏市场竞争基础,使得企业、地区无法发挥自身的比较优势。(4)比较优势的企业和产业基础不容忽视。产业的兴起常常会改变一国的比较优势。就美国而言,其最初的比较优势是土地密集型产业,而后随着制造业和金融业的兴起,逐渐变为资本密集型产业,再后来随着苹果、微软、谷歌等智能企业和智能产业的兴起,则转变为智力密集型产业。而企业和产业的兴起具有很大的偶然性,因为企业家精神、创新和企业的兴衰本来就是不确定的。因此,林毅夫所说的“产业结构内生于要素禀赋结构”这一结论缺乏现实基础。(5)大国比较优势的复杂性和多元性不容忽视。中国是个大国,区域要素禀赋差异和发展程度差距巨大,由此决定了中国的比较优势多元而复杂,既无法简单地把中国的比较优势划定为劳动密集型产业,也无法简单地以一种发展战略去推进发展。

二是比较优势和结构变迁论忽视了权力结构在决定中国的发展战略中的巨大作用。在林毅夫的理论中,重工业优先发展战略是既定的。但问题是:为什么会选择重工业优先发展战略而不是其他的战略?而且即便选择了重工业优先发展战略,但如果没有来自权力结构方面的配合,没有强行推进土地改革和人民公社,这种战略能推行下去吗?能从意愿走向实际吗?进一步,如果没有以邓小平为核心的第二代中央领导集体领导的改革开放,发挥人民群众的积极性和创造性,中国能从重工业优先发展战略转向比较优势发展战略吗?而且中国能否走向比较优势发展战略、能否发挥出比较优势,首先是建立在改革开放的基础上的,而改革开放就是一种权力结构调整。所以,从某种程度上来说,是权力结构的生成和调整决定了中国发展战略的变化,进而决定了是否按照比较优势发展。

三是林毅夫的理论还存在以下缺陷:(1)比较优势论无法解释积累率(投资率)的高低。一个事实是,计划经济时期中国的积累率并不低,投资占GDP的比重与改革开放后没有特别大的差异,既然林毅夫认为,按照比较优势来发展就会提高积累率,那么为什么会产生这样的结果?而且事实上美国等国是按其比较优势来发展的,为什么其积累率在1990年代以来的很长时间反而比许多不按比较优势来发展的发展中国家低呢?此外,大量的研究表明,东亚等国的高储蓄率主要受预期、文化和收入结构等因素的影响。而预期、文化和收入结构又在很大程度上由权力结构所决定。(2)在林毅夫看来,有为政府的产业政策是推动中国产业结构升级和经济发展的重要力量。然而,他既没有回答如何避免政府领导人在促进科技发明和创新、产业升级以及经济结构转型中运用自己手中所掌握的权力和掌控的资源进行个人和家庭的寻租这一问题,也没有回答在对本国和本地区的资源禀赋、比较优势、有市场增长潜力的产品和行业以及未来各行业的发展前景判断方面,乃至在各企业本身的竞争力和产业升级的战略选择方面,政府部门及其官员是否一定比在生产和贸易第一线的企业和企业家更高明、知识更全面、判断更准确、甄别更确当、指导意见更合宜等问题。[9](3)林毅夫的理论不能同时解释中国发展中的诸多问题。诸如收入分配、腐败、地区GDP竞赛、城市化滞后、政企合谋、产能过剩、市场化改革的异化等等问题和现象,以林毅夫的比较优势和新结构经济学框架难以得到让人信服的解答。(4)林毅夫的理论在很大程度上没有合理吸纳诺斯、奥尔森和阿西莫格鲁等人的研究成果。诺斯从考察西方的经济史中得出“有效率的产权是经济增长的基础,而国家的行为选择则是经济增长的关键”。[10]奥尔森以集体行动的内在矛盾和固有逻辑为基础,以分析利益集团的影响及其作用机理为主线,认为“分利集团、集体行动和权力结构在决定一国兴衰成败中的重要作用”。[11]阿西莫格鲁则在考察了大西洋贸易的兴起、诸多国家民主和独裁的经济起源、为什么一些国家会衰亡而另一些国家会兴起后,认为权力结构在一国经济增长中起着决定性作用。[12]然而,我们在林毅夫的比较优势理论和新结构经济学中,并没有发现他把制度性及权力结构性因素纳入分析框架。

(二)地方政府竞争论

一些经济学家则从地方政府竞争的角度来探寻中国经济增长之源。张军认为:“我能够让自己信服的解释只有一个:对于中国经济的发展,没有任何力量有竞争产生的能量这么强大;没有任何竞争有地方‘为增长而竞争’对理解中国的经济增长那么重要。”“中国经验的确是非常宝贵的。尤其是,这样一个转型创新值得我们在理论上倍加注意和认真对待:向地方政府的经济分权并从体制上维持一个集中的政治威权,把巨大的经济体分解为众多独立决策的小型的地方经济,创造出了地方为经济增长而激烈竞争的‘控制权市场’,从根本上替代了‘后华盛顿共识’所要求的前提条件。没有彻底的私人产权制度和完善的金融,但却有了地方之间为增长而展开的充分的竞争。地方政府之间的竞争导致地方对基础设施的投资和有利于投资增长的政策环境的改善,加快了金融深化的进程和融资市场化的步伐。尽管地方为增长而展开的竞争可能导致过度投资,但是地方间的竞争却从根本上减少了集中决策的失误,牵制了违背相对优势的‘航母’型的工业化战略的实施;同样,地方为增长而展开的竞争让中国经济在制造业和贸易战略上迅速迎合和融入了国际分工的链条与一体化的进程。外商直接投资的增长和中国经济的深度开放是地方为增长而竞争的结果。”[13]而张五常则写到:“地区之间的激烈竞争是我前所未见的。二○○○年通缩终结,地方政府竞争的惊人活力使我震撼,但我要到二○○四的年底才能解通这制度运作的密码……中国的情况,是在同层的地区互相竞争,而因为县的经济权力最大,这层的竞争最激烈。以我之见,多加了一层竞争是回答我说的「中国问题」的重要新意。”“我是一九九七才惊觉到中国经济制度的重点是地区之间的激烈竞争,史无先例。当然,地方政府竞争世界各地都有,但中国的是一种特别的生意竞争,外地没有出现过……我要到二○○三年才肯定县是地方政府竞争的主角,这种竞争是公司与公司之间的竞争,为何如此不容易解释。”[14]其他一些学者则从地方政府竞争的角度分析了中国经济增长的各类问题,如周业安认为,地方政府间的竞争关系可能带来多重后果。如果地方政府通过制度创新和技术创新来吸引更多的资源流入,就有利于当地的经济增长,但在资源总量有限的情况下,会导致其他地区的资源流出,落后地区在与发达地区的资源争夺中处于劣势,就会采取保护主义的政策来维护当地的经济利益,导致地区间的交易成本增大,不利于经济发展。[15]张维迎和栗树和认为地方竞争促进了国有企业的民营化。[16]庞赛特(2005)、百重恩(2004)、平新乔(2004)、林毅夫和刘培林(2004)、陆铭和陈钊[17]等认为,地方政府竞争所导致的地方保护主义和过度竞争是影响中国市场分割的最主要因素。唐志军、[18]张军等(2007)则从地方政府竞争的角度分析了地方官员腐败、基础设施建设、地区间滑向底层的竞争、产业选择和收入分配、宏观经济波动、产能过剩等问题。

然而,地方政府竞争理论在解释中国经济增长时也面临着如下困扰:(1)为什么改革开放后,中国会生成如此激烈的地方政府竞争?而改革开放前却未如此?答案是先有改革开放以及中央和地方权力结构的调整,然后才有激烈的地方政府竞争。因此,权力结构的调整才是更深层次的原因。地方政府竞争只是中国权力结构调整诸多副产品中的一个。(2)就中国的地方政府竞争而言,竞争过程中常常受到来自中央的掣肘,竞争的方式、力度、资源等常常受中央政府的控制,甚至竞争的后遗症也要由中央来协调和买单,前者如各种优惠政策、开放开发区的设立、制度创新、土地开发面积和使用用途、环境保护等都要由中央各部委审批和巡视,后者如地方债务、重大环境污染事件等。而且就地方政府的投资冲动而言,冲动的背后是债务软约束,即各种后遗症,包括地方债务、环境污染、过早开发完土地、民怨等都可以转嫁给中央政府、民众和下一任政府。因此,在某种程度上,没有债务软约束这个重要约束条件,地方政府就无法进行大规模的投资和展开GDP竞赛,而债务软约束之所以存在,就在于中国独特的中央和地方政府权力结构安排。(3)在中国的权力结构安排中,有一个重要的组成部分即国有企业,许多重要的资源,尤其是金融资源、技术资源是来自大型国有企业尤其是央企的。地方政府间要展开竞争,必然要与这些央企合作,而央企是否支持某一省市,不仅要考量投资回报率,还要考量来自中央的意图和国家战略。(4)在中国改革开放后的经济发展过程中的1978—1990年代,地方政府竞争并不是很激烈,但来自农村的土地改革和来自乡镇企业的爆发式增长支撑了中国经济的快速增长;1990年代后,中国的地方政府竞争才凸显,然而竞争也引发了激烈的宏观经济波动,如果没有来自中央的宏观经济政策、区域发展政策和产业支持政策,很可能中国的经济增长就会呈现出另一种形态。(5)来自中国的许多重要问题,比如官员腐败、收入分配差距、产能过剩、城市化、股票市场波动、官员晋升等问题,无法单独用地方政府竞争理论来做出富有解释力的回答。

(三)市场化改革论

还有一些经济学家则认为,1978年后中国经济增长的源泉是市场化改革。张维迎认为市场化改革和企业家的崛起推动了中国经济高速增长。他曾经先后指出:“西方国家在200多年前开始实行市场经济,所以在200多年前开始起飞。中国经济在30多年前开始走向市场经济,所以中国经济在过去30多年里发生了巨大的飞跃。”[19]“中国过去30年为什么增长这么快?就是因为我们引入了市场经济。”“总的来说,在改革开放过程中,哪个地方对企业家有吸引力,哪个地方的经济增长就快,哪个地方普通人的生活水平就高……中国改革开放以来几次大的经济发展,都与企业家群体的成长有关。”而且他认为,企业家是市场核心,任何阻碍企业家精神发挥的政策都是反市场的,没有市场化改革,企业家的才能就无从发挥。“现在阻碍企业家精神的因素太多:一,特权太多,自由太少;二,国有企业这么强大,民营企业空间越来越小;第三,私有产权得不到有效保护;第四,政府干预太多……因此,不是中国奇迹的原因,恰恰相反,它们是导致‘改革失败论’者所大肆渲染的中国社会重重矛盾和不公平现象的主要原因。”[20]周其仁则从制度分析视角出发,认为过去30多年中国经济的高速增长是以产权制度的变革为核心的市场化改革所带来的。一个渐进地重新界定产权的改革过程奠定了中国大规模市场经济的基础,也大幅度降低了制度运行的成本。“制度运行的成本的降低,为理解中国经济的全球竞争力,提供了真正可靠的基础……改革开放大幅度降低了中国经济的制度成本,才使这个有着悠久文明历史的最大的发展中国家,成为增长最快的经济体,并以自己的增长改变了全球经济格局。”[21]吴敬琏指出,“市场制度的建立解放了被制度所束缚压制的生产力是中国经济高速增长的主要原因。”具体而言,“第一,改革为民间创业开拓了活动空间,使中国民间长期被压制的企业家精神和创业积极性喷薄而出。第二,市场的开放和民间创业活动的活跃,使大量原来无法流动的劳动、土地等生产要素能够从低效率的经济活动流向效率较高的经济活动……导致了全要素生产率的提高,支持了中国经济的高速增长。第三,对外开放政策的成功执行,使中国能够利用发达国家的储蓄率过低、投资缺口过大造成的机会扩大出口,用国际市场的需求弥补国内需求的不足,从需求方面支持了产出的高速增长。第四,对外开放的另一个重要作用,是在人力资本投资还没有发挥作用、自主创新活动还没有开展起来的条件下,通过引进国外的先进设备和学习外国的先进技术,在应用层面上迅速缩小了中国与先进国家之间在过去几百年间积累起来的巨大技术水平差距,使高速度增长得到技术进步的有利支持。”[22]韦森则说道:“中国经济高速增长的奇迹,首先要归因于1978年以来的市场化改革,即有市场经济,才有中国经济的高速增长。”[23]此外,许小年、谢作诗、朱锡庆等人也认为,市场化改革和对外开放是中国过去30多年高增长的源泉。

然而,市场化改革论还需要回答以下一系列问题:(1)是谁主导了中国的市场化改革?是谁确保了中国改革向市场化迈进?是权力!而且在中国市场化改革的过程中,什么领域先改革、什么领域后改革、什么领域不改革,什么领域先开放、什么领域后开放、什么领域不开放,改革到什么程度、开放到什么程度、受什么约束……都是受权力制约的;甚至中国许多领域的改革并不是一直走向市场化,而是存在着反复的,为什么会如此?(2)制度运行成本的高低由什么决定?是权力结构!为什么改革开放前制度运行成本高、改革开放后制度运行成本低?其根本原因是进行了权力结构调整,由权力主导资源配置逐渐向由市场主导资源配置!(3)在改革开放后,虽然市场逐渐在资源配置中起着越来越重要的作用,但许多重要的资源和要素其实不是由市场来配置的,而是通过强大的政府和国有企业由权力来配置的。那么,在此状态下,市场到底在多大程度上推动了要素配置效率、生产效率和交易效率的提高?为什么一个不完善的市场却能产生如此高的经济增长率?(4)在中国的经济增长中,地方政府扮演着重要的角色,地方政府之间为GDP增长而展开的竞争确实在某种程度上推动了中国经济的高速增长,但地方政府竞争也在某种程度上引发了市场分割,阻碍了全国统一市场的形成,使得市场规模受限,那么地方政府竞争与市场化改革之间是如何兼容的?(5)在中国市场化改革过程中,许多方面不仅没有体现出真正的现代市场经济的制度特征和市场特征,反而出现了诸多异化:公平公正规则缺失、产权保护不力、竞争主体不平等、信用广泛缺失、行政垄断和管制普遍存在、寻租腐败蔓延、竞争手段非法化和黑色化、各种反市场声音此起彼伏、市场分割、基本公共产品和公共服务供给不足和不均衡……是什么导致中国市场化改革中出现这种状况?为什么在一个不完善的市场里能结出快速增长的经济之果?(6)基础设施建设在中国的经济增长中发挥了重要作用,然而许多跨区域的、战略性的基础设施都是由中央和地方政府主导建设的,如三峡大坝、高速铁路网、高速公路网等。试想,如果没有政府的作用,市场能提供如此多和高质量的基础设施吗?(7)中国市场化改革的一个结果是产出能力的极大提高,然而国内市场的“吸纳能力”并没有同步增长,试想,如果没有全球化和全球市场这个“大胃王”对中国产品的消费,中国经济能持续高增长下去?此外,如果没有与发达国家的巨大技术鸿沟,中国的技术进步和高增长从何而来?所以,市场化改革必须与对外开放相交融。然而,问题是:谁启动了中国的对外开放?开放的领域、步伐和程度是怎么实施的?……

除以上三种理论外,还有中性政府论、[24]文化论、[25]中国人精明的经商精神说[23]等。然而,问题是:(1)为什么中国政府是中性政府?既然是中性政府,为什么会产生“重投资、轻消费,重经济、轻民生,重城市、轻农村,重短期、轻长期,重国有、轻民营,重显绩、轻隐绩”的行为?(2)文化和商业精神都是一种慢变量,如果它能解释今日中国的高速增长,就应该也能解释中国长达两千多年的低速增长,可是,放眼过去,我们在中国能发现文化和商业精神的勃兴、企业家的涌现和经济的快速增长吗?

奥尔森曾说道:“只有既能解释许多不同种类的事实而又简明扼要的理论才是令人满意的理论。”[26]如上所述,现有的理论都不是令人满意的解释中国经济成就和问题的理论。由此,我们需要一种更宏大的视角和一种更有解释力的理论,这种理论不仅能解释中国过去30多年的快速增长,也能解释计划经济的失败,还能解释中国历史和其他国家的增长故事。

有这样的理论吗?

四、为什么是权力结构理论

阿西莫格鲁在比较了多个国家经济增长成败得失的基础上,得出是制度而不是地理、文化、资源禀赋决定了一个国家的长期经济绩效。[12]然而,我们需要进一步问的是:为什么现代政治制度、市场经济制度和企业制度会起源于西欧?为什么中国在1978年后会逐渐拥抱市场经济制度?……只有回答了这些问题,我们才能探究经济增长之源。根据诺思[27]、奥尔森[28]等人的研究,我们知道:(1)制度是一种博弈均衡,是各方博弈的结果;(2)在制度变迁上,博弈胜利方决定了制度的走向;(3)权力结构决定了各博弈方的力量大小。所以,制度的背后是权力结构,权力结构的变化是决定制度变迁进而决定一国长期经济增长的决定性因素。对此,阿西莫格鲁和罗宾逊2012年在《为什么一些国家失败》一书提出了一个著名论断:“同时满足以下两个条件的国家才可能走向成功,成为经济繁荣、社会稳定和人民幸福之国:一是有一个强有力的中央权威,二是政治权力广泛分布在不同的群体中,并得到有效制衡”。⑤历史是否能证明这一论断呢?答案是肯定的。回到资本主义的兴起和各国经济增长的历史,尤其是东西方在16-17世纪分岔的经济社会发展历史,⑥我们就可以清楚地看到,只有那些进行了有效权力结构调整的国家,才能走向市场经济和现代政治制度,从而促发经济起飞的扳机。那么来自解放后中国的发展历史是否也契合这一判断呢?

答案是肯定的!

通观1949年后中国的经济社会发展史可以清楚地看到,无论是计划经济体制的形成和瓦解还是市场化改革的发端和推进,无论是中国经济的成就抑或问题,背后都内含着一个起决定性作用的幽灵——权力结构!正是解放后中国权力结构的状况及其改变带来了中国经济的成败得失,深刻印证了阿西莫格鲁的论断。因此,基于权力结构及其变化的理论不仅能解释中国1978年之后的经济成就及其蕴含的问题,还能解释1978年前的经济发展状况以及为什么中国会走向计划经济体制和从计划经济体制走向改革开放到建立社会主义市场经济。从这种意义上来说,我们的理论满足奥尔森的要求:既具有内在逻辑一致性,也能解释大量的历史和现实现象。

(一)计划经济体制的形成

为什么中国在1949年解放后会走向计划经济体制。一些学者这样阐述:1840年,中国的整体实力远落后于工业革命业已完成的英国、法国等国家。随着鸦片战争及后续的一系列针对中国的殖民战争的爆发,中国陷入了屈辱的百年历史中。摆脱被欺凌、被殖民、被劫掠的窘况,实现中华民族的复兴,这是中国人自1840年之后最大的祈愿和心结。新中国成立后,为摆脱落后,发展经济,赶超英美既是党的奋斗目标,又是人民群众的共同心愿。为实现赶超,有两条路可选。第一条路是建立市场经济制度,遵循西方各国工业化过程所走过的道路,依靠市场的选择,从轻纺工业开始,先发展轻工业和手工业,慢慢积累其发展重化工业所需要的资金、技术和人才,最终实现工业化和赶超。第二条路是走重工业优先发展之路,并建立计划经济体制,依靠计划手段积累优先发展重工业所需要的资金、人才和资源。对于当时来说,走第一条路所需要的时间会很长。而由于前苏联经济发展的影响和所取得的成就,在人们看来,中国也完全可以模仿前苏联,通过推行计划经济体制来优先发展重工业,并最终实现赶超。正是因为在前苏联的影响下,第二条路逐渐占据了上风,成为解放初期规划中国蓝图的第一选择,人们认为,走计划经济之路可以很快实现超英赶美。而来自西方国家的封锁则进一步促使中国坚定了走计划经济之路的决心。

然而,在我看来,首先,国外的封锁很大程度上与国民党的溃败、共产党的执政以及执政后决定建立社会主义制度有很大关系。早在全国解放之前的1949年3月,党的七届二中全会就提出了我国建立社会主义国家的必要性,指出解放后我国要建立新民主主义经济制度并逐步过渡到社会主义制度。也就是说,七届二中全会就决定了我国解放后要走社会主义之路。正是这样的选择,加剧了西方国家对“红色中国”的担忧,并促使他们做出封锁中国的政策选择。而西方国家的封锁进一步加剧了中国资金、物质和技术的短缺,也迫使中国领导人必然选择计划经济体制。

其次,即便在解放初期中国领导人有着强烈的意愿像前苏联那样搞计划经济,但那毕竟只是意愿而已,要把意愿变成现实还需要其他条件的支持和配合。在所有其他能促使计划经济体制从意愿走向现实的要素条件中,当时的权力结构是起着决定性作用的、最重要的那个要素。中国解放初期权力结构的最大的特点是共产党在力量上处于绝对领先地位,这种权力结构赋予了执政党和政府极大的权威和能量,可以消解推进建立计划经济制度过程中所遭遇的阻力,并有能力建立起计划经济体制。

(二)计划经济体制的失败

解放后,计划经济体制的逐步建立使得中国形成了一个强有力的中央政府,满足了阿西莫格鲁的第一个增长条件。但是,第二个条件——广大民众参与政治和经济的基本权力却没能引起足够重视,从而埋下了计划经济体制失败的隐患。

在传统的计划经济体制下,中国的权力配置被严重扭曲:在政治上,广大民众的政治参与权和决策权没能充分体现;在经济上,权力集中于中央计划等部门,这些部门掌握着大部分的资源配置权、财政支配权、收入决定权、人事安排权,地方和企业基本没有经济自主权和决策权,个人的经济自由权和市场交易权也被剥夺,市场被压制到极限;在社会领域,行政权力替代社会自治,成为统管一切的力量,既导致社会基本上丧失自治权,也导致社会关系被极大的扭曲,从而成为政治的附庸品;在文化和意识形态领域,意识形态斗争泛滥导致文化保守、僵化和创新缺乏,百花齐放、百家争鸣的局面一直没能实现。

如此种种,事实上形成了权力而非市场主导中国经济和社会运行的局面。权力结构上的失衡:⑦一是导致该时期所生成的制度既不具有阿西莫格鲁意义上的“包容型制度”(Inclusive Institutions)特征,即有效保障个人权利和财产、给所有公民或群体以机会均等、不偏不倚,也缺乏承诺上的可置信、给人一种稳定的预期以激励人们努力工作、增加储蓄和积极投资并减少交往中的机会主义行为。⑧二是致使市场完全湮灭。没有市场,价格作为信号显示和配置资源最主要机制的功能丧失殆尽,于是宏观环境恶劣、资源配置扭曲、人力资本贬损、生产生活和交易中的机会主义行为盛行,经济增长波动剧烈。三是导致社会生活完全沦为政治的牺牲品。人与人之间的关系不是建立在市场上的正常经济关系和道德上的正常伦理关系,而是一种以猜忌、倾轧、打击甚至迫害为表征的非人性的政治关系。这种关系不仅极大地增加了社会交易成本,也极大地损害了社会稳定性,如在“文化大革命”中“四人帮”的破坏下,社会长期动荡不安。四是导致企业家阶层无法涌现和壮大。在计划经济体制下,商业活动基本被摧毁,不仅无法涌现创新型企业家,就连套利型企业家都无法涌现并壮大。五是导致企业结构和产业结构严重扭曲。在一个以行政命令决定资源配置、企业生产方式及规模、产业发展方向的国家,企业结构和产业结构都被严重扭曲,既无法发挥其比较优势,也缺乏自生能力和创新激励。六是导致无法生成一个基于契约的规则型(法治)社会。基于契约的规则型社会是市场良性发育的基础,关系型社会是无法带来市场的良性发育的。然而,一个国家的社会型态是关系型还是契约型是由权力结构决定的。当一个国家是集权格局、权力缺乏制衡时,其往往会走向基于关系型合约的社会治理型态;而当一个国家是分权格局、权力得到有效制衡时,其往往会走向基于规则型合约的社会治理型态。在计划经济时期,正是这种权力结构失衡导致中国走向了人治而非法治。[29]七是导致知识贫乏、创新缺失。对知识分子的冷待和打击、社会的长期动荡不安以及教育的低产出低收入化和创新的非市场化使得计划时期的中国教育断代、知识贫乏、创新缺失。以上七种恶果,究其根本是在权力结构严重失衡下,产生了如周其仁所说的高得不能再高的制度成本。这种状况必然导致经济停滞、社会缺乏活力。在这种状况下,唯有改革,才能求生存、图发展。

(三)增长共识的达成和改革开放的缘起

经过长达10年的“文化大革命”和多年的经济不景气之后,中国的国民经济陷入了崩溃边缘。1976年10月粉碎“四人帮”结束了“文化大革命”。1978年12月,党的十一届三中全会拉开中国改革大幕,将工作重点转移到现代化建设,把国民经济搞上去成为全国人民的迫切要求,从中央到地方,“增长共识”成了历史的必然,改革开放成为共同的期盼。

然而,“增长共识”的达成仅仅是一个方面,这个共识结出实实在在的改革开放之果还需要来自权力结构的支撑。事实是,在权力结构方面,发生了有利于改革开放的变化:(1)以邓小平为核心的第二代中央领导集体的形成,粉碎“四人帮”为解放思想和实现“四化”把国民经济搞上去提供了可能,更为推动改革开放奠定了权力基础。(2)在意识形态上,邓小平强调解放思想、团结一致向前看,经过“实践是检验真理的唯一标准”的大讨论,全社会的思想得到了统一。(3)人民事实权力的增加。在经历了十年动乱的煎熬之后,人民群众迫切要求社会稳定、经济发展,求变思新的要求越来越强烈。这样,按照阿西莫格鲁的界定,就是蕴藏在民众身上的事实权力在增加。“得民心者得天下”,面对人民群众的热切期盼,无法回避,只能顺应!于是,在以邓小平为核心的第二代中央领导集体的领导下,改革开放就从一种愿望变成一种必然的现实。

(四)改革开放的实质及其经济效应

“增长共识”的达成奠定了中国推进改革的政治和社会基础。“而要达到增长的目的,唯有两条路可走。一条是改革计划经济体制,把计划经济体制下受束缚的生产力解放出来、把计划经济体制下被扭曲的激励机制和信息机制矫正过来、把计划经济体制下被压抑的追求利润的企业家精神释放出来。另一条就是开放,通过开放来弥补中国的资金不足、知识缺乏和技术陈旧、管理落后、市场容量狭小。”而无论是改革还是开放,就其实质而言,都是对于权力结构的调整。

总体而言,改革是一个向下放权和分权的过程,包括:(1)向公民(家庭)分权。通过允许公民自由流动和开创企业,通过农村土地制度改革、商事制度改革、就业制度改革、住房保障制度和发展商品(市场)经济等,赋予公民(家庭)拥有自由流动权、自主择业权、经营权、消费权、居住权,逐渐把公民(家庭)推向市场,使其成为市场的一个利益主体和决策单元,使他们的行为以利益为导向,并依靠市场竞争和市场交易来实现,而不是依附于政府的指令计划和定额定向分配中。(2)向企业分权。对于国有(集体)企业而言,通过一系列产权制度改革和经营管理制度、投融资制度、资产管理制度改革以及价格改革,或者将经营自主权和收益权下放给企业,使其成为一个追逐利润的独立法人主体;或者将国有(集体)企业私有化。而对于非公企业而言,不仅放开了外资外商企业的进入,还允许民营企业在大多数领域自由创立、自主决策、自由经营,而且对其经营领域和经营范围的限制也越来越少,使其逐步成为在中国市场的法人主体中占比最大的成分。(3)向地方政府分权。通过一系列的财政分权改革、人事任免权改革、资源配置权和行政事务权改革,将一部分行政权力、财政支配权力和资源使用权力下放到地方,扩大了地方政府的自主权,激发了地方政府的活力;赋予了地方政府进行制度创新的权力,放手让地方政府去大胆探索、改革试验;使地方政府掌握了大量可以用于促进辖区经济增长的资源和财力。(4)向社会分权。体现为:允许村民、社区部分程度上的自治;发展了自发性、自主性的行业协会、合作社、具有中介性的审计和评估机构、具有社团性质的社会组织;允许教育机构、医院等机构具有部分的人事权、财政权和经营权;转移、让渡了政府的部分社会职能,让社会组织开始发挥其社会治理的职能和作用,承担一部分社会治理职能和社会责任。而开放则赋予了民众参与国际市场交易、吸收引进外国先进技术、对外引资和投资、享受跨国服务和教育、对外输出劳务、出国旅游等方面的权力。

这种以分权和放权为导向的改革在很大程度上瓦解了旧有的权力结构和权力格局,形成了新的政府与公民、管制与市场、中央与地方、国有与民营、政治与社会、国内与国外的权力结构,赋予了公民、市场、地方、社会一定的自由选择权和发展权。这在很大程度上满足了阿西莫格鲁关于增长论断的第二个条件。

然而,中国的改革开放是在权力的主导下渐进式推进的,“中国的改革始终在权力的主导下进行,是一种典型的权力指向型的改革取向”。[30]这样,就带来了一个重要结果:保持了一个强有力的中央政府,使得各项改革都处于中央政府的管控下,从而保证了改革的方向性,也使得中央政府在经济社会发生较大波动和出现重大事件时,有足够的资源和能力来处理各类问题。这也就满足了阿西莫格鲁论断的第一个重要条件。这也是中国与俄罗斯、匈牙利尤其是南斯拉夫等东欧转型国家的不同之处,那些国家在转型初期由于采用激进的转型方式,既导致中央政府无法把控转型的方向、节奏和步伐,也导致政权在不同党派间频繁更迭,从而无法形成一个强有力的中央政府,甚至一些国家还出现四分五裂、动荡不安。

这种新的权力结构:(1)有效制约了来自权力的随意掠夺之手,对财产权的尊重和保护开始成为社会主流意识,稳定的产权又极大地提升了人们对未来的预期,从而促使人们为未来储蓄和投资。(2)极大释放了市场本身蕴涵的发现商业机会、促进套利和创新、节约交易费用、提高要素配置效率、满足多样化需求等功能,促使13亿人口进入市场寻找致富之道;释放了全国人民的活力和创造力,促使他们为寻求更好的生活和更多的财富而努力工作、扩大投资、进行创新。(3)赋予了中央政府强大的控制权,使其有能力进行大规模的基础设施建设、调整地方政府行为和维护国家安全与社会稳定。(4)使发展成为社会的主旋律,使地方政府为促进辖区经济增长而展开GDP竞争。(5)市场的竞争为企业发现比较优势开辟了道路,而对外开放又为大规模地利用廉价劳动力进行生产所释放的产能提供了销售之所;同时,对外开放也带来了现代技术从而触发中国后发优势,还带来了大规模组织生产的知识和远程贸易知识。(6)分权后,在寻利的激励下,资源从农村流向城市、从国企流向民企、从中西部流向东部、从国际流向国内,极大地提升了资源配置效率。(7)来自中央政府的强有力宏观调控和资源再配置,既保证了宏观经济环境和社会的稳定,也在某种程度上消弭了地方政府恶性竞争和企业恶性竞争所引发的负面影响。于是,经济增长就成为一种因13亿人追求财富而自然出现的副产品;于是,中国开创了人类历史上的一个“增长奇迹”。

但是,在中国以权力结构调整和重构为实质的渐进式改革过程中,也有一个不可避免的副产品,即权力嵌入市场。这是因为:(1)如果没有权力的主导,执政者或者担心改革偏离其预想的方向,或者担心改革的步伐太快对社会造成太大的震动,或者担心改革中利益分化太严重,导致社会出现大的动荡,因此需要用权力来约束改革的方向、速度和平衡性。(2)权力是利益的载体,如果不能对其权力进行赎买的话,有可能一些人就会在改革过程中将权力嵌入到新的制度中,从而实现权力租金的长期化和制度化。(3)改革的过程是个新旧制度交替的过程,在此过程中由于惯性的力量,旧体制不会轻易退场,新体制则由于其不完备性和脆弱性而难以及时、全面替代旧体制。于是,就会留下一个制度真空或制度模糊地带。这样就为权力嵌入改革和嵌入市场提供了必然空间。(4)当权力获得来自市场的好处时,它就会贪恋市场,想方设法融入市场,并以新的形式固化起来,通过市场来获取稳定的、更大的好处。正是因为这样,时至今日,某些方面的改革由于权力阻扰和权力嵌入而远远滞后于经济社会发展水平和脱离于广大人民群众的期盼。因此,总体而言,在过去的三十多年里中国的权力结构依然是失衡的。这种失衡表现在诸多方面,比如:(1)在政府与公民的权力配置上,政府权力占绝对优势,公民由于信息不对称和集体行动的悖论等原因而缺乏对政府的实质监督和制约,因此“强政府、弱社会”的格局始终未改变。(2)在政府与市场的权力分配上,“看不见的手”常常被“看得见的手”所控制甚至扭曲:一是政府掌握着市场游戏规则的制定和市场化改革的方向、步骤、速度和方案;二是资源和要素(尤其是劳动力、土地)受到来自政府政策的诸多管制,而不能完全自由流动;三是政府垄断着货币发行权、重大项目建设审批权、行业进入规则制定权、土地交易和使用审批权;四是许多产品和资源的价格制定权也在政府手上;五是对市场的监管和解释权力也被政府所垄断。(3)在中央政府与地方政府权力的分配上,中央政府权力占优:一是财政收入上,中央掌握着超过50%以上的税收;二是地方重大项目的建设由中央部门审批;三是地方政府没有货币发行权和发债权;四是地方政府的制度改革和创新也要受到来自中央政府的监管。(4)在国企和民企的权力分配上,国企占优:一是许多重要资源和重要行业如石油、煤炭、金融资本、电信、铁路等被国企垄断;二是在许多商业机会和营业资格的获取上,民企饱受身份歧视之苦;三是在技术领域,国企本身的储备较多,受到的扶持也比民企大;四是在市场控制力、与政府的关系、对需求的影响方面,国企也占优于民企。(5)在城市与农村的权力分配上,城市占优:一是长期以来,城市每千人的人大代表和党代表都远高于农村;⑨二是城市人口占有的资源更多、经济条件更好;三是城市的环境、基础设施、教育医疗资源等远优于农村。

这种失衡的权力结构,加上渐进式的改革过程中权力对市场的嵌入,就成了中国当前多种经济、社会问题的源起。(1)导致市场化改革出现偏差。⑩市场化改革是各方力量的博弈过程,如果权力失衡,最终将导致市场规则的制定、市场秩序的形成、垄断的破解、竞争手段的使用等方面与公平竞争、规范有序的“好”市场之间渐行渐远,从而市场化改革不可避免地会走向异化。⑪(2)导致权力管制盛行、寻租腐败行为盛行。权力结构的失衡会使某些群体居于权力垄断地位。垄断就会带来垄断租金。并且权力结构越失衡,这种权力租金就可能越大,而失衡的权力结构又为权力租金的个人化和货币化创造了条件。于是,一些腐败的政府官员为将其权力租金最大化和个人化,或者推行更多的管制从而获取管制租金,或者推行垄断攫取财富;或者进行权力寻租和职务消费,或将权力租金“灰色收入化”,⑫或者直接腐败套取权力租金。(3)导致经济失衡。一是劳动收入占比下降,导致收入分配不公;二是投资和储蓄之间的比例失衡;三是货币超发;四是外贸失衡,外汇储备居高不下;⑬五是债务软约束,进而带来严重的产能过剩。⑭(4)导致基本公共产品和公共服务的供给不足和不均衡。各级政府更多地重视经济职能,而轻视公共产品和公共服务的供给职能;⑮同时,公共产品和服务的供给在城乡间严重失衡。⑯

五、结论

1978年开启改革开放后,中国维持了长达30多年的高速经济增长。从表面上看,这种增长发生在13亿人口的转型大国不能不说是个奇迹。但是,中国故事并不是唯一的,日本、韩国、新加坡、台湾地区在战后,甚至美国、前苏联在某段时期内也保持了长达20年以上的高速增长;而且中国的增长起点和轨迹与这些国家相似。尤其是,从增长的力量源泉来说,中国更无特殊性,中国和其他走向经济成功的国家一样,都是在保持一个强有力的中央政府的同时,通过调整权力结构来推动改革和拥抱全球市场,进而释放经济活力来触发经济起飞的扳机的。从这个意义上来说,中国的经济增长是一种常态,并没有特别的密码。而基于权力结构的解释则赋予了我们开启中国经济增长密码箱的金钥匙!

放眼未来,中国能否走出中等收入陷阱而步入高收入国家之列,关键在于能否通过深化改革开放来构建一个更亲市场的、更有利于经济增长的权力结构和生成一种阿西莫格鲁意义上的“包容性制度”。但能否走向这一步,又依赖于中国当前的权力结构。所以,命题的症结始终是权力结构!

注释:

①本文数据如无特殊说明,均来自佩恩世界表。

②相关数据来自中国统计年鉴(2014)、第三次全国经济普查主要数据公报(2014)等。

③张维迎在2010年对私人经济在中国经济增长中的作用作了深入分析(见张维迎《市场的逻辑》第206页-208页)。

④Paul Krugman(1994)认为,东亚国家和地区的经济增长与苏联计划经济时期的增长模式并无二致,主要依靠的是资本的积累和劳动力的投入,而缺乏生产率的进步。根据Alwyn Young(1994)的估计,新加坡在1970—1985年间,TFP年均增长率仅为0.1%;即便是根据C.Marti(1996)比较乐观的估计,该国在1970—1990年间的TFP年均增长率也仅为1.45%。

⑤本文简称为Acemoglu增长的权力结构论断。

⑥Acemoglu(2012)和唐志军(2015)的研究表明,正是权力结构的变化情况导致了中国和英国在16世纪-20世纪初的分岔,这一研究与黄仁宇(1997)的制度说、文贯中的地理决定论(2005、2012)、姚洋的高水平收入陷阱论(2003)等有所不同。

⑦唐志军在《为什么经济学要研究权力结构》(见《湖北经济学院学报》2015年第9期)一文中深入地论证了权力结构失衡作用于一国长期经济增长的机制,认为权力结构失衡会:(1)影响制度好坏,导致包容型制度难以形成并有效执行;(2)影响社会型态,导致规则型社会无法生成;(3)使承诺不可信,扭曲人们对未来的合理预期;(4)激发权力寻租,扭曲激励机制的生产性功能;(5)改变组织结构,扭曲信息、延长委托代理链条;(6)加剧社会不平等,影响社会稳定和增加社会对抗。而计划经济体制是种集权制度,是权力结构失衡的极端状态。故其对长期经济增长的破坏作用将更大。

⑧Acemoglu和Robinson(2013)认为,一国的基本制度包括经济制度和政治制度。按其性质,又可以进一步划分为攫取型和包容型两大类。其中:攫取型经济制度(Extractive Economic Institutions)的特点包括:不安全的产权保护;行业进入壁垒;不公平竞争;阻碍市场运行的管制。这些特点往往有利于某些内部人或是社会中某些有权有势的政治群体。与攫取型经济制度相反,包容型经济制度(Inclusive Economic Institutions)包括:安全的产权保障;零壁垒的行业进入;公正的法律和良好的秩序;政府支持市场,维护合同,创造一个公平竞争的环境,使得具有不同家庭背景和能力、来自社会各阶层的公民都能公平参与经济活动。攫取型政治制度指的是权力集中于社会中一小部分人,缺乏权力的约束、监督和平衡,缺乏法治,这种制度支持的往往是攫取型的经济制度,它的极限是极权。与攫取型政治制度相对,包容型政治制度可以用“多元主义”(Pluralism)来概括:权力在社会中广泛分布,无论谁当权,政治权力都要受到不同集团、不同形式的约束和监督,包括选举、公民社会组织、媒体等等。这些制度的不同组合就决定了一国的长期经济绩效。全球各国的发展史表明,只有那些拥有合意的权力结构(即Acemoglu增长的权力论断所表明的权力结构)的国家,才能生成出包容型制度,才能走向繁荣和成功;否则,只能走向失败。

⑨在中国,人大代表选举一直是按比例原则配置选举权。在对1953年第一部选举法进行修订后,自1980年1月1日起实施的选举法明确规定,选举全国人大代表,农村每一代表所代表的人口数是城市每一代表所代表的人口数的8倍,即8∶1,而省、县分别为5∶1和4∶1。1995年我们国第三次修改选举法时,统一规定各级人民代表大会农村每一代表所代表的人口数和城镇之比为4∶1。虽然中共十七大提出要逐步实现城乡人大代表的同比例,不过这需要一个漫长的过程。

⑩唐志军(2013)在《权力结构、强化市场型政府和中国市场化改革的异化》(见《南方经济》,2013年第10期)一文中,总结了中国市场化改革的八种异化表现:(1)市场观念深入人心,但反市场的声音此起彼伏;(2)市场规则初步构建,但公正性和约束力有待提高;(3)市场机制趋于竞争,但垄断和管制问题尚未破解;(4)市场主体走向多元,但主体的不平等依旧突出;(5)市场竞争变得激烈,但手段走向非法化和黑化;(6)创富能力不断提高,但收入分配失衡日益严重;(7)私人产品供给充足,但公共产品和服务严重短缺;(8)调控机制趋于健全,但规范性和前瞻性亟需改进。

⑪为什么权力失衡下,中国的市场化改革会走向异化,其因请参见唐志军(2013)在《权力结构、强化市场型政府和中国市场化改革的异化》的论证。

⑫根据王小鲁2010年发布的题为《灰色收入与国民收入分配》的研究报告,2008年我国灰色收入为5.4万亿元,而且高达5.4万亿元的灰色收入是被占总人口比重很小的权力者所瓜分的,这进一步加剧了中国的收入不公状况。他说道,“加上隐性收入后,最高收入家庭与最低收入家庭的收入差距远大于官方统计数据,基尼系数会显著高于近年来国内外有关专家计算的0.47~0.50的水平。如果将各收入层家庭按10%分组,2008年城镇最高收入与最低收入家庭的实际人均收入差距是26倍,而按官方统计则只有9倍。按城乡居民家庭10%分组,最高10%与最低10%家庭的人均收入相差65倍,而按官方统计只有23倍。将这一因素考虑在内,全国居民收入分配的基尼系数,会显著高于近年来国内外有关专家计算的0.47~0.50的水平。”

⑬相关论断参见唐志军发表的《地方政府竞争下的产业选择、就业和收入分配》(大连理工大学学报(社会科学版),2012(2))、《为什么我们国劳动收入占比不断下降》(湖北经济学院学报,2011(1))、《中国储蓄率远高于其他国家之原因探析》(湖北经济学院学报,2011(6))、《为什么中国经济会失衡》(湖北经济学院学报,2011(4))以及唐志军即将出版的《权力的逻辑——透视中国问题的50个为什么》中的“为什么中国的外汇储备如此之多?”、“为什么中国的‘灰色收入’如此之多?”、“为什么中国的货币会超发?”等文章。

⑭唐志军在《强化“债务约束”化解产能过剩》(东方早报,2015年3月10日)认为:产能过剩的实质是投资过度。投资过度的背后是债务软约束。在现有的权力结构下,我国地方政府、国企和商业银行都不是其债务的最终承担者,真正的承担者是中央政府和全体国民。因此,它们面临的债务是软约束的。而一旦债务实现软约束,这些主体就有大量投资的冲动,而且地方政府、国企和商业银行天然的体制内联系又为他们的投资合谋提供了可能。于是,产能过剩就成为必然。

⑮资料显示:社会保障支出占中央财政的比例,加拿大是39%,日本是37%,澳大利亚是35%,中国只有10%,而且这10%的投入中绝大部分也给了城镇职工。

⑯唐志军(2012)认为:关于权力失衡下,地方政府竞争会带来四种负面效应:(1)重投资、轻民生,导致投资过度、环境恶化、资源枯竭和民生维艰;(2)重资本、轻劳动,导致劳动收入占比下降、收入分配差距扩大;(3)重城市、轻农村,导致城乡二元分割加剧;(4)重本土市场(企业)、轻外部市场(企业),导致市场分割。详见《为什么转变发展方式进展缓慢?——基于大国地方政府治理的视角》,长春市委党校学报,2012年第1期。

[1]任剑涛.国家转型、中立性国家与社会稳定[J].社会科学,2014,(11):3-15.

[2]许成钢.深化改革动力何在[J].商周刊,2014,(Z1):80-82.

[3]蔡昉.破解中国经济发展之谜[M].北京:中国社会科学出版社,2014.232.

[4]郭庆旺,贾俊雪.中国全要素生产率的估算:1979—2004 [J].经济研究,2005,(6):51-60.

[5]王小鲁.中国经济增长的可持续性与制度变革[J].经济研究,2000,(7):17-30.

[6]张军.中国经济全要素生产率变动:1952—1998[J].世界经济文汇,2003,(2):17-24.

[7]蔡昉.未来的人口红利——中国经济增长源泉的开拓[J].中国人口科学,2009,(1):2-10.

[8]林毅夫.新结构经济学[M].北京:北京大学出版社,2012.

[9]韦森.探寻人类社会经济增长的内在机理与未来道路:评林毅夫教授的新结构经济学理论框架[J].经济学(季刊),2013,(3):1051-1074.

[10][美]道格拉斯·诺思,罗伯特·托马斯.西方世界的兴起[M].北京:华夏出版社,1999.5-6.

[11][美]奥尔森.权力与繁荣[M].上海:上海世纪出版集团, 2005.

[12]Acemoglu,Daron.,James A.Robinson.Why Nations Fail—The Origins of Power,Prosperity,and Poverty[M].New York:Crown Business,2012.

[13]张军.30年来中国:经济改革与增长模式[J].社会科学战线,2008,(1):4-17.

[14]张五常.县域创造奇迹是因为大家竞争[J].人民论坛, 2008,(23):9.

[15]周业安.地方政府竞争与经济增长[J].中国人民大学学报,2003,(1):97-103.

[16]张维迎,栗树和.地区间竞争与中国国有企业的民营化[J].经济研究,1998,(12):13-22.

[17]陆铭,陈钊.中国区域经济发展中的市场整合与工业集聚[M].上海:上海三联书店,上海人民出版社,2006.231.

[18]唐志军.地方政府竞争与中国经济增长——对中国之“谜”中的若干谜现的解释[M].北京:中国经济出版社,2011.261.

[19]张维迎.市场的逻辑[M].北京:中信出版社,2010.15.

[20]张维迎.政府干预抑制了真正的企业家精神[EB/OL].http://business.sohu.com/20120522/n343787229.shtml,2012-05-22.

[21]周其仁.制度成本降低造就中国奇迹[EB/OL].http://www.guancha.cn/Macroeconomy/2011_09_26_60190.shtml,2011-09-26.

[22]吴敬琏.中国经济社会矛盾几乎到了临界点[J].财经,2012,(22):74.

[23]韦森.中国经济高速增长原因再反思[J].探索与争鸣,2015,(1):58-63.

[24]贺大兴,姚洋.社会平等、中性政府与中国经济增长[J].经济研究,2011,(1):4-17.

[25]贾俊雪,郭庆旺,宁静.传统文化信念、社会保障与经济增长[J].世界经济,2011,(8):3-18.

[26]Olson,M.The Rise and Decline of Nations[M].Yale University Press.1982.

[27][美]道格拉斯·C·诺思.制度、制度变迁与经济绩效[M].上海:上海三联书店,1994.

[28]Olson,M.Power and Prosperity:Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships[M].Oxford University Press,2000.

[29]唐志军,谌莹,向国成.权力结构、关系型合约和中国社会型态的历史变迁[J].西安交通大学学报:社会科学版,2012,(6):72-78.

[30]吕庆春,伍爱华.市场化改革中权力的代表性及社会效应[J].理论探讨,2010,(3):18-22.

(责任编辑:许桃芳)

Understanding China's Econom ic Grow th:M iracle or Normality?——From the Perspective of Power Structure Change

TANG Zhi-jun1,2,JIANG Jun1,PANG Jing-jing1,PEN Xin1

(1.School of Business,Hunan University of Science and Technology,Xiangtan Hunan 411201,China;2."Two Type"Social Reform and the Construction of Collaborative Innovation Center,Xiangtan Hunan 411201,China)

China's economy has maintained a growth rate of over 9%in the past 30 years,its growth rate,its maintaining time,its transformation difficulty,and its catching up and surpass other countries are rare in human history,which can't be said to be not a miracle.However,in such aspects of China's economy growth as followings:its economic taking-off point,its growth trajectory,the growth body,the direct causes of growth,and the global market needed have normal characteristics, which are similar to the postwar Japan,South Korea,Singapore and other countries,and there are no differences with the growth laws shown in the economics textbooks.But the existing theory,whether the comparative advantage theory,the local government competition theory or the market oriented reform theory,can not inherent logically explain China's economic miracle and the existing problem.The research of this paper shows that the power structure theory can explain the economic success or failure of from China's liberation.From the perspective of the power structure theory,China has no special nature:from liberation to 1978,power structure imbalance within the planned economy system is the root cause of China's failure;but from the reform and opening up,China like other economies that have succeeded are both keeping with a powerful central government,promoting reform and opening-up to the outside world,and releasing a huge economic development and gaining remarkable economic success through adjusting the structure of power.So,the explanation based on the power structure theory can not only reveal the miracle of China's economic success,but also answer the questions in China's economic growth process,and explain the logic behind the China's institutional change.

China's economic growth;miracle;normality;power structure

F061.2

A

1672-626X(2016)06-0005-15

2016-10-11

湖南省社科基金项目(12YBA131)

唐志军(1976-),男,湖南永州人,湖南科技大学副教授,“两型”社会改革建设协同创新中心副研究员,经济学博士,主要从事宏观经济、地方政府竞争与权力结构等研究。