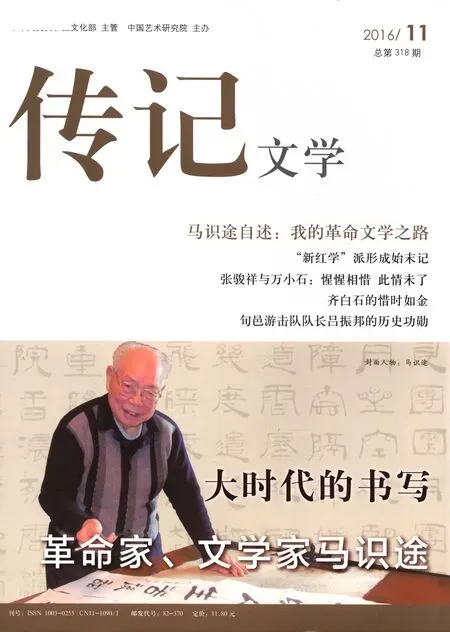

“新红学”派形成始末记

文|周文毅

“新红学”派形成始末记

文|周文毅

也许近代大学者王国维自己也没有想到,他那篇1904年6月发表在《教育世界》杂志上的文学评论文章《〈红楼梦〉评论》,居然会在民国初年的文史领域引出一门专业性的学术:红学,甚至还引出了这门学术上的两大门派:“新红学”派和“旧红学”派。

关于红学的来历,晚年俞平伯在《乐知儿语说〈红楼梦〉·漫谈红学》一文中说过:“红学之称,约逾百年,虽似诨名,然无实意。诚为好事者不知妄作,然名以表实,既有此大量文献在,则谓之红学也亦宜。”

王国维在《〈红楼梦〉评论》中推崇《红楼梦》“自足为我国美术上之唯一大著述”的同时,还提出“则其作者之姓名,与其著书年月,固当为唯一考证之题目”的命题,于是研《红》诸家蜂起,红学蔚成大观。当时红学领域比较有名的观点有三:一是文学评论家王梦阮提出的《红楼梦》“全为清世祖顺治与董鄂妃而作”说;二是民主革命家兼大学问家蔡元培提出的“《红楼梦》是一部隐射汉民族抗满的‘康熙朝政治小说’”说;三是浙江鄞县藏书家徐柳泉提出的《红楼梦》“记的是满族世家公子纳兰成德的事”的观点。这三家学说都是用《红楼梦》里写到的人和事来对证历史上的人和事,因此被称为“索隐派”。20世纪20年代以前,“索隐派”在《红楼梦》研究领域占据了主流,他们当时还没被称为“旧红学”派。

1921年,胡适的《〈红楼梦〉考证》一文横空出世,他本人又得到学生俞平伯、顾颉刚的襄助。因其直接对抗王、蔡、徐三家的红学观点,及其视角新、方法新、论点也新,被人称为“新红学”派,王、蔡、徐由此被称为“旧红学”派。

说起来,以胡适领军的“新红学”派的出现十分偶然。

1917年6月,留学美国的胡适经北京大学文科学长陈独秀力邀回国,又由陈推荐,于9月被北大校长蔡元培聘任为教授。执教北大之后,胡适继续与陈独秀等推动新文化运动。他为了大力推广白话文,同时实践其“研究问题、输入学理、整理国故、再造文明”的文化主张,看中了中国古代流传下来的包括《红楼梦》在内的诸种白话小说,认为这些小说有“言文合一”的典范意义和巨大的民间影响,实在是再好不过的白话文推广平台。于是,他开始“搜寻它们不同的版本,以便于校订出最好的本子来”(胡适语)。

1920年起,胡适与其安徽绩溪同乡、上海亚东图书馆编辑汪原放合作,组织了一些人陆续校订《红楼梦》《三国演义》《儒林外史》《西游记》《水浒传》《水浒续传》《镜花缘》《儿女英雄传》《海上花》《老残游记》《官场现形记》《三侠五义》《醒世姻缘传》及《宋话本七种》《今古奇观》《十二楼》共16种古代白话小说,而且全部标上新式标点符号,还划分段落,留足行边距,以方便阅读,藉以普及白话文。在这16种古代白话小说的校订整理中,胡适花力气最大的就是《红楼梦》。他校订的这一版本,后来被红学界称为“亚东本”。顺便说一句,胡适的《红楼梦》“亚东本”出炉后,被反复翻印,一直到新中国成立后的1953年,人民文学出版社还沿用出版,以致1954年10月掀起批判俞平伯的“胡适派资产阶级唯心论”运动中,批判者们用的《红楼梦》版本,仍为胡适当年所校订的“亚东本”。

1921年1月,北大等北京国立学校闹起针对北洋政府拖欠教师工资的索薪罢课风潮。学校不上课,这使胡适有了充裕的时间来研究《红楼梦》。其时,胡适的学生顾颉刚已经留在北大当助教,也因罢课风潮闲了下来。由于他历史学功底甚深,又与老师胡适过从甚密,于是便接受胡的托付,每天去京师图书馆搜罗有关曹雪芹身世家世的史料。顾颉刚果然不负胡适所望,他“从各种志书及清初人诗文集里寻觅曹家的故实”,使“曹家的情形更清楚了”,为胡适正在进行的《红楼梦》考证作了贡献。

2月,尚与父母、妻儿流寓杭州的俞平伯回到北京。他去看望了老师胡适,还看望了同学兼苏州乡友顾颉刚。俞虽为浙江德清人,但出生和成长均在姑苏,因此他在北大上学期间一直将苏州籍同学顾颉刚视为知己好友。

俞平伯受到胡、顾师生二人热衷《红楼梦》研究的感染,加上自己的家学渊源,以及11岁以来喜读《红楼梦》,于是,便也一头扎进《红楼梦》的研究中。顾、俞二人作为胡适的得力助手,发挥各自的专长进行分工合作,配合极为默契。顾颉刚主要帮助胡适寻找相关“历史上的材料”(顾颉刚语),而俞平伯主要帮助胡适做《红楼梦》版本的考证,并围绕胡适所谓“《红楼梦》是作者曹雪芹个人自传”这一观点开展论证。应该说,在民国时期的学界,胡适、顾颉刚和俞平伯的红学研究三人组合,是一支有效而又耀眼的学术团队。

晚年顾颉刚

3月,胡适在顾、俞两位学生的帮助下,为《红楼梦》“亚东本”写出长篇代序初稿。这就是他有名的红学论文《红楼梦考证》。在文中,他“大胆假设”,提出了与“旧红学”派所持“索隐说”相抗衡的“自叙说”。他说:“《红楼梦》是一部隐去真事的自叙,里面的甄、贾两宝玉,即是曹雪芹自己的化身,甄、贾两府即是当日曹家的影子。”在这篇堪称“新红学”派的开山之作中,胡适还考定《红楼梦》的作者是曹雪芹,并理清了他的家世、际遇以及写作背景。

胡适的《〈红楼梦〉考证》一文,不啻在当时的红学领域扔下一块大石头,激起巨大的涟漪。因为他称王梦阮所谓《红楼梦》“全为清世祖顺治与董鄂妃而作”说是“绝无道理的附会”;称蔡元培所谓“《红楼梦》是一部隐射汉民族抗满的‘康熙朝政治小说’”说是“猜谜”,甚至还说蔡元培所著的已由商务印书馆印行5版的《石头记索隐》一书,“只是一种很牵强的附会”;称徐柳泉主张“《红楼梦》记的是满族世家公子纳兰成德的事”的观点,“也没有可靠的根据,也只是一种很牵强的附会”。他公开宣称:“我为什么要考证《红楼梦》?在消极方面我要教人怀疑王梦阮、徐柳泉、蔡孑民一般人的谬说。在积极方面,我要教人一个思想学问的方法。我要教人疑而后信,考而后信,有充分证据而信。”尤其引起世人吃惊的,是胡适还依据俞平伯曾祖父俞樾(号曲园)所著的《小浮梅闲话》有关一百二十回《红楼梦》的后四十回“俱兰墅所补”等史料,认定“兰墅”即为高鹗的字,他“大胆假设”是高鹗续写了《红楼梦》后四十回。这是人们第一次听说《红楼梦》前八十回为曹雪芹原创,后四十回为高鹗续写的观点。

5月,“亚东本”《红楼梦》由上海亚东图书馆出版后,读者果然感到面目一新,书市上一时洛阳纸贵。11月,胡适“亚东本”上的长篇序言《〈红楼梦〉考证》公开问世,“新红学”的名头遂被叫响,他也成为“新红学”派的领军人物。

然而,蔡元培的红学专著《石头记索隐》也是很有影响的,该书早在1917年就由商务印书馆出版,至1921年已经印行了5版。但蔡没想到自己这部驰誉学界的著作,会遭到自己亲自招聘进北大任教授的胡适的挑战,他当然不服气。

话分两头。却说“亚东本”《红楼梦》出版的前一个月,俞平伯逗留北京,期间正好患病。他感到“京事一切沉闷”,便与同学兼好友顾颉刚通信研究《红楼梦》,两人信来信往达半年多时间。4月27日,俞平伯给在天津的顾颉刚写去两人“剧谈《红楼》”的第一封信:

查书底结果如何?颇能满意否?我日来翻阅《红楼梦》,愈看愈觉后四十回不但本文是续补,即回目亦断非固有。前所谈论,固是一证。又如末了所谓“重沐天恩”等等,决非作者原意所在。况且雪芹书既未全,决无文字未具而四十回之目已条分缕析。此等情形,吾辈作文时自知之。

您以为如何?

我想《红楼》所要说者,无非始于荣华,终于憔悴,感慨身世,追缅古欢,绮梦既阑,穷愁毕世。宝玉如是,雪芹亦如是。出家一节,中举一节,咸非本旨矣。盲想如是,岂有当乎?

直至10月,在北京的俞平伯与回到苏州老家的顾颉刚就《红楼梦》研究频繁通信。俞平伯因“感病累日”,以与顾颉刚通信谈论《红楼梦》为“真药石”;进入盛夏,两个好朋友更“以剧谈《红楼梦》为消夏良方”。半年下来,两人有关《红楼梦》研究的通信达27封(顾9封,俞18封)。其间,俞平伯还与胡适为《红楼梦》研究通信17封。俞平伯与顾颉刚为研究《红楼梦》而频繁通信,谱下了红学史上的一段佳话。

俞平伯起步红学的杭州城头巷今貌

8月9日,俞平伯在杭州城头巷3号完成了第一篇红学论文——《石头记底风格与作者底态度》。他把手稿拿给“浙江一师”的同事兼密友朱自清看,朱看后致信俞平伯,认为此文“平实而精到,许多人极易忽略而极重要的地方,文章里都一一拈出以见原书底真价值。”(1921年9月23日,朱自清致俞平伯信)。

1922年4月,俞平伯去苏州看望回家养病的顾颉刚,提出想把两人之前有关《红楼梦》研究的通信整理成一部考辨《红楼梦》的论著。但顾当时兴趣在历史学,又因手头正忙,遂建议俞平伯独立成书。这时,俞平伯正好得到一个公费出国的机会——浙江省准备派遣数名教育官员前往美国考察,老泰山许引之得知后,便通过其妹夫、时任浙江省教育厅厅长的夏敬观,安排实际已经辞去“浙江一师”教职的女婿俞平伯,以“浙江省视学”的身份赴美访学。利用出国前三个月的时间,俞平伯在杭州城头巷3号岳父家赶稿子,至7月,他终于写出人生中红学的第一部著作——《〈红楼梦〉辨》的初稿。赴美之前,俞平伯将《〈红楼梦〉辨》手稿托付顾颉刚找人抄正。顾颉刚不仅找人抄正一清,甚至还亲自对照俞平伯的手稿勘校一遍,然后才向上海亚东图书馆交了稿。11月19日,俞平伯回到上海,《〈红楼梦〉辨》的清样已经出来,他又亲自进行了校对。他十分感激顾颉刚,因此,请为该书出力最多的顾颉刚为其作序。

再回说这一年2月,不服胡适批评的蔡元培,借其《石头记索隐》在商务印书馆出版第6版的机会,发表了反诘胡适的文章《〈石头记索隐〉第六版自序——对胡适之先生〈红楼梦考证〉之商榷》。虽说是反驳文章,但蔡元培毕竟是大学问家,胸襟开阔,他通篇语气都很平和,既不恃恩求报,更不以势压人。试看其开头段:

近读胡适之先生《〈红楼梦〉考证》,列拙著于“附会的红学”之中。

谓之“走错了路”;谓之“大笨伯”“笨谜”;谓之“很牵强的附会”;

我实不敢承认。意者我亦不免有“敝帚千金”之俗见,然胡先生之言,实不能强我以承认者。

那么,作为论战另一方的胡适呢?应该说尽管这场论战给他带来不愉快,但他的态度一直是端正的。他说:

我很盼望读《红楼梦》的人都能平心静气地把向来的成见暂时丢开,大家擦擦眼镜来判断我们的证据是否可靠,我们对证据的解释是否不错。

这样的批评我是极为欢迎的。

……

讨论这个学说使我们感觉一种不愉快,因为主张这个学说的人是我们的朋友。但我们既是爱智慧的人,为维持真理起见,就是不得已把我们自己的主张推翻了,也是应该的。朋友和真理既然都是我们心爱的东西,我们就不得不爱真理过于爱朋友了。

胡适最后还特别写上一句话:“我把这个态度期望一切人,尤其期望我所最敬爱的蔡先生。”也许是看在胡适的诚恳,之后蔡元培不再应战了,这场新旧红学派之间的论争就此平静下来。蔡元培和胡适坦诚、平易和友善的论争态度,实是开创了一代学术争鸣的新风尚。

然而,当时身在杭州的俞平伯,却不揣冒昧地插进胡、蔡之争中来。他在当年3月7日上海《时事新报》上发表《对于〈石头记索隐第六版自序〉的批评》一文,批评蔡元培的红学观点,热情声援了老师胡适。但没想到,胡适对俞平伯的声援并不领情。3月13日,顾颉刚写信给胡适,为俞平伯的“批蔡”文章叫好。但胡适看后却不以为然。当天,他在日记里写道:“颉刚此论最痛快。平伯的驳论不很好;中有误点,如云‘宝玉逢魔乃后四十四回内的事’(实乃二十五回中的事)。内中只有一段可取。”在日记里,胡适还耐心地抄下俞文中“可取”的“一段”文字,作为存照。由此可见,胡适脾气虽然好,但在学术上却是清醒自主的。

蔡元培上述反诘胡适《〈红楼梦〉考证》一文的驳论出炉以后,大概是戳中了胡适的痛处,之后7年里,胡适竟未再发表过红学文章。但到1928年2月,他忽然发出论文《考证〈红楼梦〉的新材料》,回应反驳蔡元培。原因是他在前一年购得了《红楼梦》“甲戌本”。

“甲戌本”即清乾隆十九年(1754)《脂砚斋重评石头记》十六回抄本,它是民国以降所发现《红楼梦》的最早版本,因此1927年胡适购得此书后,一直小心珍藏着。他认为,这个版本是最接近曹雪芹亲笔创作的版本。他还依据这个古抄本为实证材料,进一步坐实了7年前假设《红楼梦》系作者曹雪芹身世自叙的“自叙说”。好在蔡元培不想再论争,新旧红学派之间一时倒也波澜不惊。

且回头补叙,上文提到的俞平伯所著《〈红楼梦〉辨》,于1923年4月4日由上海亚东图书馆出版。全书共3卷17篇,第一次用绵密的考证、细心的体味、认真的分析,辨明《红楼梦》一百二十回本只有前八十回出自曹雪芹手笔,后四十回则是高鹗续作的,不仅文字是续补的,而且回目也不是曹雪芹亲自撰定的。“续书说”的提出,使俞平伯《〈红楼梦〉辨》的价值一下显现出来,无疑震动了当时的红学界,俞平伯也因此被确立为“新红学派”代表人物之一。

至此,自1921年11月胡适正式发表《〈红楼梦〉考证》作为“新红学”派的宣言以来,到1923年4月俞平伯出版《〈红楼梦〉辨》一书,“新红学”派已经卓然形成,而且他们注重考证、论证有据、方法科学的学术研究模式,一直影响到当代学界。“新红学”派一经登台,“旧红学”派就逐渐销声匿迹了。

值得我们今人学习的是“新红学”派的三个奠基人胡适、顾颉刚、俞平伯之间友谊深厚、在学术上唯真以求。这符合北京大学受古希腊哲学家亚里士多德启发而树立的“吾爱吾师,吾更爱真理”的传统。

胡适、顾颉刚、俞平伯三人,胡适虽为老师,却只长顾颉刚2岁,长俞平伯9岁。顾、俞作为学生,顾是十分尊崇胡适并与之亦步亦趋的。在《红楼梦》研究上,他尽管产生过与胡适不同的看法,但因其一贯尊崇,往往还是与胡适的观点尽量磨合。而俞平伯就不同了。

前述1921年4月至10月俞平伯与顾颉刚“红学通信”时,俞发出的第一封信中所说“我日来翻阅《红楼梦》,愈看愈觉后四十回不但本文是续补,即回目亦断非固有”,就是针对胡适宣称他疑心后四十回的目录或是曹雪芹原来就已撰好,高鹗只是依据曹所撰回目而续书的观点提出的疑问。胡适提出这个观点的依据,是百廿回《红楼梦》(即程甲本)中程伟元所作序言中的一句:“然原目一百廿卷,今所传只八十卷,殊非全本。”胡适便是根据这句话提出上述观点。顾颉刚收到俞平伯此信,就转寄给胡适看。5月13日,胡适收看后,承认俞平伯的说法有道理。他在当天的日记中记云:

得颉刚信,论曹雪芹事,是纠正我在天津的第六条假设。

俞平伯说《红楼梦》后四十回的回目也是高鹗补的。他说的三条理由之中,第二个理由最可注意。第三十一回目“因麒麟伏白首双星”确是可怪!湘云事如此无结束,确有可疑。其实不止湘云一人。小红在前八十回中占一个重要地位,决不应无有下场。司棋必不配有那样侠烈的下场。平伯又说,宝玉的下场与第一回说的完全不对。这也是很可注意的。和八十回中,写和尚送玉一段最笨拙可笑。说宝玉肯作八股文,肯去考举人,也没有道理。

两年后,顾颉刚作为俞、胡有关《红楼梦》后四十回回目是否由曹雪芹亲撰之争的中间人和见证人,在为俞平伯《〈红楼梦〉辨》作序时特意讲到这件事:“适之先生的初稿里,因为程伟元序上说,‘然原目一百廿卷,今所传只八十卷,殊非全本’,疑心后四十回的目录或是原有的。平伯对于这一点,自始就表示他的反对的主张。”

俞平伯曾经在《〈红楼梦〉辨》中赞同胡适所谓《红楼梦》的主人公甄、贾两宝玉就是作者曹雪芹自身的“自叙说”。但是仅仅过了一年,他就怀疑起胡适的“自叙说”了,甚至不惜自我否定,多次表示要“修正”“自叙说”。

1925年1月,俞平伯发表论文《〈红楼梦辨〉的修正》,公开宣布他要背反老师胡适的“自叙说”。他说:

《〈红楼梦〉辨》待修正的地方很多,此篇拣最重要的一点先说罢。

……究竟最先要修正的是什么呢?我说,是《红楼梦》为作者的自叙传这一句话。这实是近来研究此书的中心观念,说要贸贸然修正它,颇类似“索隐之学”要复活了,有点儿骇人听闻。但在明智的读者们,我信决不会轻易抱此杞忧的。所谓修正只是给它一个新解释,一个新看法,并不是全盘推翻它。至于索隐行怪之徒,我岂敢尤而效之!

还有一个事实也可看到,在红学研究上,俞平伯并没有与胡适亦步亦趋。

胡适于1927年购得“甲戌本”时,曾兴奋地宣布,这是“世间最古的《红楼梦》写本”,是“雪芹最初的稿本的原样子”。但俞平伯却并未盲目信从,1931年6月19日,他应胡适之命写《脂砚斋评〈石头记〉残本跋》,文中提出质疑:

此余所见《石头记》之第一本也。脂砚斋似与作者同时,故每抚今追昔若不胜情。然此书之价值亦有可商榷者,非脂评原本乃有后人过录,有三证焉。自第六回以后,往往于钞写时将墨笔先留一段空白,预备填入朱批,证一。误字甚多,证二。有文字虽不误而钞错位置的,如第二十八回(页三)宝玉滴下泪来无夹评,却于黛玉滴下泪来有夹评曰:“玉兄泪非容易有的。”此误之明,证三。又凡朱笔所录是否均出于一人之手,抑经后人附益,亦属难定。其中有许多极关紧要之评,却也有全没相干的,翻览即可见。例如“可卿淫丧天香楼”,因余之前说,得此益成为定论矣;然第十三回(页三)于宝玉闻秦氏之死,有夹评曰:“宝玉早已看定可继家务事者可卿也,今闻死了,大失所望,急火攻心,焉得不由此血,为玉一叹。”此不但违反上述之观点,且与全书之说宝玉亦属乖谬,岂亦出于脂斋手笔乎?是可不解。以适之先生命为跋语,爰志所见之一二焉,析疑辨惑,以俟后之观者。

1955年的俞平伯,摄于北京什刹海

即使是胡适“命为跋语”,俞平伯依然卓立己见:一是《脂砚斋重评〈石头记〉》十六回抄本(即甲戌本)的价值并不像胡适所说的那样高,因为他疑心“非脂评原本,乃有后人过录”;二是他认为脂批“是否均出于一人之手,抑经后人附益,亦属难定”。俞平伯因此成为红学史上怀疑脂本脂批价值的第一人。

然而,1954年10月风云突起,俞平伯红楼梦研究批判事件发生时,举国一致批判他的红学即为“胡适派资产阶级唯心论”。这时的俞平伯,反而独自承受着运动的冲击,倔强地保持着他惯有的“一人做事一人当”的做派。

1955年3月15日,俞平伯在遭到政治围攻、学术围剿的情势下,第一次被迫公开发表书面检讨文章《坚决与反动的胡适思想划清界限——关于有关个人〈红楼梦〉研究的初步检讨》。此文刊登在当天出版的《文艺报》第5期上。他在文中说:

我进行《红楼梦》的所谓“研究”工作,前后断续地经过三十年,主要的错误在于沿用了资产阶级唯心论的思想方法。这种思想方法的表现形式是多端的,无论是属于大胆的假设也好,猜谜式的梦呓也好,繁琐的所谓考证也好,所谓趣味性的演绎也好……基本上只是主观主义在作祟。这样才不可避免地引出种种迷惑的看法,种种不正确的结论,以自误而误人。我出身于封建家庭,带有封建统治阶级的思想和感情,于五四前后又沾染了资产阶级的思想;因而在学术方面、文艺方面并没有从客观的现实出发,而只由个人的兴趣去考虑。我个人的兴趣,其实质乃是半封建半殖民地的、封建遗留与资产阶级相结合的阶级趣味。这样发展下去,以致我的一切有关著作不仅跟劳动人民的需要背道而驰,而且,在不觉中把读者引导到脱离政治斗争的迷雾中去。

晚年胡适

我的研究方法在客观上是替旧中国的统治阶级服务的,所以错误是严重的。如对《红楼梦》这部文学经典巨著的看法上,我只是片面地提出一些繁琐的证据,主观地作出一些枝节的结论,迂回曲折地运用陈旧的美学观点作所谓的文艺批评,歪曲并抹煞了这部名著的社会内容,便是明显的事例。这都跟社会主义现实主义文艺理论完全相反。

此文与其说是一篇政治检讨,不如说是一篇学术论文,看得出当年身负重压的俞平伯,写这篇文章是花了相当大的功夫的。他在文章中回顾了自己从事《红楼梦》研究的历史,陈述了自己红学研究30年来的观点递变,总结了自己发生在红学研究上的种种政治上和学术上的错误,但在谈到胡适时,他强调自己与胡适产生过红学上的观点分歧,却只批自己少批胡适。再看文中的这一段:

我在学术思想上并没有跟胡适划清界限。胡适本来是拿“脂评”当宝贝来迷惑青年读者的。我的过信“脂评”无形中又做了胡适的俘虏,传播了他的“自传说”。说到我的封建趣味,非但不妨碍资产阶级唯心论,两个杂糅在一起,反而帮助它发展了。至于结论的或此或彼,并不能因而推论我与胡适有什么不同,正可以用来说明实验主义的研究方法绝不可能认识客观的真理,只能得到一些主观的解释。所谓“大胆假设,小心求证”,事实上只是替自己先肯定了一个主观的假设,然后多方面地企图去说明它。“小心”二字是自欺欺人的话,“大胆”倒是实供。证据变成了奴役,呼之使来,呵之即去,岂能不服从主观的假设?“小心求证”事实上是任随自己惬意地“选择证据”。作为深受实验主义毒害的典型者之一,我愿意陈述。

细细品味上述文字,俞平伯的人品和智慧依然清晰可感。虽然他已烈火烧身,却依然没有落井下石藉以解脱自己;虽然他被迫检讨是求“过关”,但锋芒却只对准自己。这时的俞平伯,与30年前经常“揪”胡适红学漏洞、叫胡适难堪的他,几乎判若两人。

此时此刻,远在大洋彼岸美国的胡适,不知是为了声援俞平伯,还是为自己辩诬,在1957年发表了为“纪念颉刚、平伯两个《红楼梦》同志”而作的《俞平伯的〈红楼梦辨〉》一文。他在文章中回忆了36年前俞平伯、顾颉刚及他本人关于《红楼梦》研究而频密通信的往事——

我的《〈红楼梦〉考证》初稿的年月是民国十年(1921)三月二十七日。我的《考证》(改定稿)是同年十一月十二日写定的。平伯、颉刚的讨论——实在是他们和我三个人的讨论——曾使我得到很多好处。

1958年2月,俞平伯校订、王佩璋(出版时署名王惜时)参校的《红楼梦》八十回本,由人民文学出版社正式出版发行。俞平伯为此书作了一篇很长的序,就是《〈红楼梦八十回校本〉序言》。在文中,他依然坚持1925年就与胡适“自叙说”相左的观点,并且还作了点自我反思:

这里我们应该揭破“自传”之说。所谓“自传说”,是把曹雪芹和贾宝玉看作一人,而把曹家跟贾家处处比附起来,此说始作俑者为胡适。

笔者过去也曾在此错误影响下写了一些论《红楼梦》的文章,这种说法的实质便是否定本书的高度的概括性和典型性,从而抹杀它所包涵的巨大的社会内容。

在台湾的胡适拿到俞平伯校订的《红楼梦》八十回本新书后,当即甚有兴味地阅读起来。读罢,他不仅不为昔日弟子在“序言”里再度公开反对他的“自传说”而恼怒,反而很高兴地作了如下评价:

我觉得俞平伯的《红楼梦八十回校本》在今日还是第一善本。你若没有细看,请你找来一校,便知此本真不愧为他三十年的功力的结果。

当时,身处中国大陆的俞平伯,是不可能知道远在海外的老师胡适的这些话的,不然,他多少会暗暗感到些许安慰。只是经过大批判,“新红学”派没人再敢提了,至少俞平伯从此再也没有一次自诩过。

1979年5月20日,俞平伯与叶圣陶(右)、顾颉刚(左)在《红楼梦学刊》编委会成立会上

责任编辑/胡仰曦