马识途:百年跋涉,百岁智者

文|张 杰

马识途:百年跋涉,百岁智者

文|张 杰

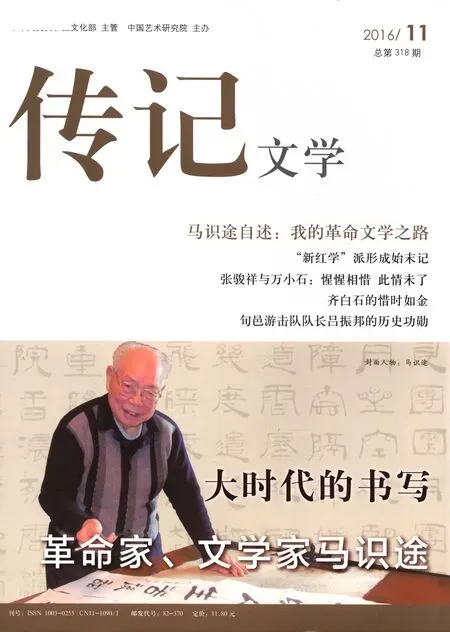

上图:马识途先生

在号称“三峡明珠”的旅游胜地石宝寨附近,有一个由长江回流冲击而成的十分肥沃的平沙坝。曾经,在坝里的一个小山脚下,坐落着马家大院。这里世代住着几十户马姓人家,其中一家的主人便是马识途的父亲马玉之。马家大院的大门两边悬着“忠厚传家久,诗书济世长”的大字对联,也彰显出马家书香门第的本色。马识途的父亲马玉之,早年参加辛亥革命,和熊克武等一帮革命党人交情非同一般,思想非常开明。马玉之以区督学的身份,竞选上了县议会议员,后又被推举为议长,得到了当时四川最大的军阀、四川善后督办刘湘的赏识,被任命为川西洪雅县县长。作为一个县的父母官,马玉之刚正不阿,治县有方,成绩卓著,在当地有不小的威望。

虽然行政事务繁忙,但马玉之对子女们的教育却没有放松。他收藏了很多古书,在马识途少时读私塾的时候,就鼓励马识途看《西游记》和《三国演义》。“我当时最喜欢的是简明中国通史读本《纲鉴易知录》,激发了我对中国文化的热爱和对中国历史的了解。”马识途回忆说。

“每当父亲严厉的声音响起:‘今天的书念完没有?’我们便会自觉地退到楼上的书房里读书。”马玉之还经常给孩子们读古圣先贤的格言,“一串一串的,听得最多的就是八个字——‘胆大心细,智圆行方’”。

而给马识途留下最深刻印象、也带来了最大改变的教诲,则是“你们要自己出去闯,安身立命,一切靠自己。父亲有一个很坚持的决定:家里的兄弟们满16岁时,一律要赶出三峡,到外面闯荡,安身立命”。16岁初中毕业后,马识途离开家乡,走出三峡,到北平、上海上学读书,一路成长、磨练,最终成为一名职业革命家、著名作家。

出生于1915年1月的马识途,在自传《百岁拾忆》中特别强调,自己出生的日期按照农历,是1914年腊月初三,属虎不属兔。他写道:“不喜欢恭仁谦让、老是受人宰割的兔子,喜欢威武雄壮、敢打敢拼的老虎。”

我曾认真端详青少年时代马识途的照片许久。那是20世纪30年代,马识途在上海浦东中学求学期间,他与老师、同学在操场上的合影。照片中的马识途朝气蓬勃,双手抱在胸前,面带自信地微笑着,深邃的目光直视前方。年少出峡的他,一腔热血,为自己的理想东奔西走。一路上,他找到了信仰,经历了危险,忍受了创痛,感受到沧桑,也享受到了尊荣。现在,马识途已经走过了百年岁月,依然昂首向前眺望着。他没有辱没虎的威名。

亲密战友 革命爱侣

马识途的革命生涯,向他的履历一眼望去便知。他原名马千木,1935年参加“一二·九”学生运动,1938年3月加入中国共产党,在武汉先后任汉口职工区区委委员、鄂北特委委员、枣阳县县委书记等职。1939年,他被调到鄂西任鄂西特委书记。1941年皖南事变后,回到重庆南方局。同年考上位于昆明的西南联合大学,组织学生运动。1945年,调到滇南工委。1946年,又调到成都任川康特委副书记。新中国成立后,曾历任川西区党委组织部副部长,四川省建设厅厅长、建委主任,中国科学院西南分院党委副书记、副院长,中共中央西南局宣传部副部长、科委副主任等职。简短的履历背后,是一个职业革命家的“九死一生”的艰辛奋斗历程,更是他血泪交融的记忆。

2011年4月5日,中共湖北省恩施市市委、市政府在革命烈士陵园隆重举办纪念活动,纪念何功伟、刘惠馨烈士英勇就义70周年。当时年近百岁的马识途携家人从成都赶往恩施,参加了纪念活动。他神色肃穆,面带深深的哀思与怀念。“暌隔阴阳七十年,今来祭扫泪涟涟。我身愿作恩施土,雨夕风晨伴夙缘。”在刘惠馨烈士墓前,马识途轻轻地、仔细地整理着花篮上的挽带,并拿着写有“刘惠馨”三个字的挽带端详了许久,这时,老人再也控制不住自己的情感,潸然落泪。“男儿有泪不轻弹,只因未到伤心处”,曾经的革命伴侣,阴阳相隔70载;曾经的花样年华,如今已是白发苍苍。

刘惠馨是革命先烈,也是马识途的亲密战友、知心爱人。她于1935年就读于南京女子中学,后进入南京中央大学攻读机械工程专业,与马识途是中央大学工学院同学。由于共同的志向和信仰,马识途与刘惠馨相爱了,两人情深意笃。抗日战争爆发后,刘惠馨走上了职业革命者的道路。1938年3月加入中国共产党,到鄂西工作;1939年,马识途任施巴特委书记,刘惠馨调任特委委员、民运部部长兼特委秘书。组织批准这对革命恋人正式结婚。新婚之夜,马识途很兴奋地写了一首诗《我们结婚了》:“我们结婚了,在一间阴湿的破屋里,桐油灯代替喜烛在辉映。我们找到了主婚的人,却不是我们的父亲和母亲,而是我们生死相许的‘爱情’……”

1941年1月20日,时任中共鄂西特委妇女部部长的刘惠馨不幸被捕,同年11月17日壮烈牺牲。此时,她与马识途的女儿才刚出生一个月,便下落不明。直至1960年,马识途才在武汉找到了失散近20年的女儿。女儿被一对工人夫妇抚养成人,取名吴翠兰。这一真实经历,被马识途创作为长篇小说《清江壮歌》。

革命题材的小说很多,但马识途的《清江壮歌》更有一种动人的力量。我想,这除了小说语言的艺术性,还因为作者亲笔书写自己的挚爱伴侣而没有一味地抒发悲情,写得很克制。他是用文学的修养,将内心巨大的悲痛和深深的怀念,升华于字里行间。

2016年7月初,央视《艺术人生》暑期特别节目《人生课堂》栏目组来到成都,在马识途家中,拍摄了一个谈话交流节目。已经101岁的马识途,与一位名为张皓宸的90后青年作家,进行了一番真诚的对话。节目中,马识途特别分享了自己的爱情观。“我也年轻过,我也恋爱过。”到底什么是爱情呢,马老说,他也说不清楚,但是男女之间能够以心相待,一定有一个基本的共同点,就是一种共同的理想和追求。“我们过去恋爱的时候,是有共同理想的,而且是准备把生命赋予这个理想的,有这个东西,这样的爱情,我真的享受过。”看到这里,我的内心很受震动,我想,此时此刻,他心里一定有一个名字呼之欲出。那是他的革命战友、挚爱伴侣刘惠馨。

值得一提的是,马识途与女儿吴翠兰相认后,没有让女儿改随自己的姓,而是保持养父的姓氏。我曾经在他的书法展览开幕活动上见到过吴翠兰女士。她是一位高级工程师,装束简单质朴,性格非常低调,脸上挂着淡淡的笑容,很安静。我发现,吴翠兰女士的长相和气质,与她的英雄母亲刘惠馨很相像。看到马老看自己女儿的眼神,我又读出了一种掩饰不住的疼爱。

1962年,马识途全家合影。后排中为马识途失散20年的女儿吴翠兰

业余写作 创造奇迹

2010年,姜文导演的电影《让子弹飞》红极一时,创造了中国电影票房的新纪录,同时也令电影的原著小说——《盗官记》成为当年的畅销书,一时洛阳纸贵。《盗官记》的作者正是马识途。

细梳马识途的文学成绩单,他实在创作颇丰。1959年,他在《四川文艺》上发表了短篇小说《老三姐》,此后,又陆续在《人民文学》《解放军文艺》等发表短篇小说《找红军》《接关系》《小交通员》《回来了》等等。长篇小说则有《清江壮歌》《夜谭十记》《巴蜀女杰》《京华夜谭》《雷神传奇》等,还有长篇纪实文学《沧桑十年》《在地下》,中篇小说《三战华园》《丹心》,短篇小说集《找红军》《马识途讽刺小说集》,散文集《西游散记》《景行集》,杂文集《盛世微言》,另有《马识途文集》(12卷)。

马识途与三哥马士弘,弟弟马子超、中央电视台主持人朱军合影

马识途的文学素养,除了与他少年时代受到的家庭教育有关,还与一所大学分不开。那就是在中国现代史上堪称传奇的西南联合大学。20世纪40年代初,由于国民党掀起“反共”高潮,由马识途任副书记的鄂西特委遭到重创。按照上级传达的“长期埋伏,积蓄力量,以待时机”的精神,马识途以“马千禾”的名字,考入西南联大就读。在西南联大中文系,他受到了闻一多、朱自清等文学名家的教诲,受到了文学创作的科班训练。据他回忆:“我们系一共60多个学生,教授却有十几个。我们那个专业那一年只有4个学生。”

在良好的教学环境下,加上自己本来就对文学有浓厚的兴趣,马识途开始了他的文学写作,“散文、诗词、小说都有习作。甚至写过一个长篇小说《第一年》,写农民参加抗战的故事”。当时他创作了《视察委员来了》这一短篇小说,后来成为《夜谭十记》的第一篇,改名为《破城记》。写这篇小说时的马识途,很喜欢俄国讽刺作家果戈里的作品,“《破城记》受到了他的代表作《钦差大臣》的影响”。在此期间,马识途还写出了两本诗集,一本是短诗汇集,一本是描写史迪威公路上一对青年男女恋爱故事的一千五百行长诗《路》。眼看着就要走上作家之路,此时的马识途清醒判断当时的局势,认为“这和我的职业革命家的生涯是不相容的”。所以,在他被调离昆明时,“为保安全,遵守党的秘密工作的纪律,忍痛将一切文字性的东西一火而焚之,并且下决心和文学绝缘,投入出生入死的地下斗争中去了”。

1959年,《四川文学》主编、作家沙汀找到马识途,约他写了一篇关于建国十周年的文章《老三姐》,发表后被《人民文学》转载,并引起了中国作协领导的注意。马识途回忆道,当时的作协领导专门把他请到北京去,“要我做两份工作,一是行政工作,同时写东西。他说像我这样生活经验丰富而且有文笔的很少,要我把写作当作一个任务来看,可以用这个东西来为群众服务。我起初是勉强的,写了几篇后就主动了,兴趣就来了”。

看完电影《让子弹飞》后,我曾去图书馆找来《夜谭十记》阅读。《夜谭十记》包含《破城记》《报销记》《盗官记》《娶妾记》《禁烟记》《沉河记》《亲仇记》《观花记》《买牛记》《踢踏记》十个篇幅不等的故事,人物形象生动活泼,情节跌宕起伏,语言通俗幽默,一段段奇闻趣事更是令人瞠目结舌,抗战时期重庆治下的县镇世相就此一览无遗。马识途的文笔老练、纯熟,字里行间有一种传统古典文学的韵味,很难将之与一位职业革命家、只有在繁忙的工作之余才能写作的情况联系起来。这也充分证明马识途的文学功底之深、文化底蕴之厚,他完全无愧于优秀小说家的称号。

1987年秋,沙汀、张秀熟、巴金、马识途在四川成都成都李人故居菱窠合影

尊敬巴金 敢说真话

20世纪30年代初,马识途在上海读书时,曾如饥似渴地阅读鲁迅、茅盾、巴金等文学家的作品,从中汲取最宝贵的营养。他回忆说:“我在上海读书的时候,就很喜欢读巴金的’激流三部曲’,神交已久,心灵相通。解放后在北京参加作代会才和巴老见面,一见如故。我很佩服巴老敢于直言。”

1987年10月,金秋时节,桂蕊飘香,中国文坛巨匠巴金回到久别的故乡成都探亲访友,这也是他最后一次回川。艾芜、马识途、沙汀、张秀熟等陪巴金赏桂游湖,其乐融融。当年张秀熟93岁,巴金、沙汀、艾芜三老83岁,马识途73岁,时称“蜀中五老”。

在《桂湖集序》中,马识途也用动情的文字记录了这次“五老游桂湖”的难忘记忆。“丁卯之秋,八月既望,老作家巴金回川重访故里。八三老人终如素愿。与同龄老作家沙汀、艾芜暨巴蜀耆宿九三老翁张秀熟欢聚于桂湖,再聚于锦城。怡如也。不才痴长七十有三,幸居老龄,弗愧形秽,亦忝列末座。巴老侄李致及女晓林等与焉。人生不相见,动如参与商。老年始一聚,鬓发各已苍……”

2005年10月24日,巴金逝世,马识途的悲痛之情难以言表,他在悲伤中写下挽联:“磊落坦诚讲真话,冰心玉骨著文章。”在为巴金写的《告灵书》中,马识途这样写道:“巴老:您走了,举国同悲。秋雨淋淋,苦坐斗室,悲思不已……这两天来找我的记者,问起对巴老您的看法,我只回答一句:假如说鲁迅是中国的脊梁的话,我说巴金就是中国的良心。”

“讲真话”是30多年前巴金先生在《随想录》中的呼喊,如今已经成为当代知识分子的价值标杆,而“讲真话”也是马识途终生不渝的座右铭和最高追求。在我多次采访马老的过程中,提到巴金,马老的语气总是充满敬意。他说,自己一生都在学习巴金讲真话。“自己讲的可能不是真理,却是出自肺腑之言。错误的真话远比虚伪的假话要好。”

在“毕业论文”中需要新建一级标题、二级标题、三级标题、论文正文、图、图题的等样式,设置好这些样式后就可以方便地在论文中应用这些样式,快速完成格式的设置。

在马老的家中,书桌上有两尊铜像,一尊是鲁迅的,一尊是巴金的。铜像总是被擦拭得一尘不染。我想,巴金和鲁迅在马老心中,份量一定非常重。

国共兄弟 生死情谊

1939年,抗战进入最艰苦的时期,前线急需兵员。四川省里下达了第一批征调兵员的命令,洪雅需出80人,要求5月上旬集中。马识途的父亲马玉之督促兵役局按计划开展征调,并亲自抽查保甲有无违法行为,准许民众直接指控,严惩买卖壮丁的行为。经过宣传发动,4月初就完成了80人的指标。

在新兵欢送仪式上,马玉之慷慨激昂地说:“凡我中华儿女,抗日救国,乃应尽义务。我也有两个儿子,正在抗日前线。希望你们学好杀敌本领,开赴前线奋勇杀敌,为死难同胞报仇,为家乡争光荣,把日本鬼子赶出去!”

马玉之所说的两个儿子,一个是指马识途,另外一个是指马识途的三哥马士弘。

2014年,103岁的马士弘出版口述回忆录《百岁追忆》,与弟弟马识途的回忆录《百岁拾忆》一起由三联出版社出版。当时,百岁兄弟一起出书,备受文坛瞩目。两人曾经分属不同阵营,但同样都有着爱国热诚、兄弟深情的传奇人生,成为人间佳话。马士弘与马识途是亲兄弟,小学、初中都在同一所学校,弟弟只低哥哥一班。马玉之鼓励儿子外出闯荡。在父亲的鼓励下,两兄弟都出峡求学,寻求救国之道。虽然都怀着救国兴邦的满腔热血,但是这一家亲兄弟却分别走上了不同的道路。

哥哥马士弘出峡到北京,考入中国大学经济系,后来因爱国心切,要亲赴战场抗日,就投笔从戎。他投考黄埔军校,成为一名职业军官,在抗日一线战场杀敌。抗战八年,他始终在正面战场一线与日寇作战,参与了上海“八一三”淞沪战役、宜昌战役、常德战役、保卫武汉大会战、石牌要塞会战五大战役和无数次防守战斗,成都解放前,已身为国民党少将、副师长的他又随罗广文兵团起义。他的额头上一直有当年日军机关枪扫射时子弹飞过的伤痕。弟弟马识途则考进南京中央大学工学院化学系,当时打算将来造炸药,走工业救国的道路,后加入中国共产党。

虽然走上不同的道路,但马士弘对马识途的兄弟情谊始终不减。在马识途的回忆录《百岁拾忆》和马士弘的回忆录《百岁追忆》中,两人都曾回忆到哥哥曾以国民党军官的身份营救弟弟的细节。抗战初期,马识途加入中国共产党,从事地下斗争。1941年初,鄂西特委组织遭到国民党特务破坏,妻子刘惠馨和刚出生的女儿一起被捕,马识途也被通缉,他不得不紧急撤离,逃到重庆。就在马识途身处危局的时候,当时作为国民党少校参谋的马士弘,听从父亲的叮嘱,冒险犯难,亲自前往重庆,几经周折找到了马识途,将其掩护回忠县老家暂避。在父亲的保护、哥哥的帮助下,马识途才安全渡过了难关。

马家兄弟的“国共合作”虽然一直是美谈一桩,但新中国成立前,两兄弟竟未见过一次面。就在马士弘起义的第二年年初,他代表罗广文兵团向贺龙报到,没想到坐在贺龙旁边的正是时任中共川康特委副书记的五弟马识途。自1941年于家乡忠县一别8年的亲兄弟,就这样重逢了。

2016年5月8日,105岁的马士弘与世长辞。9日上午,101岁的马识途在子女的陪伴下,来到马士弘的灵堂前,为哥哥送行。他当场念出了自己亲笔写好的“告灵文”全文,简洁有力,饱含深情,人群中有人拭泪,有人啜泣,场面令人动容。马识途神情严肃,双眼布满血丝,眼睛红肿。来到灵堂前,他拿出自己清晨写成的“告灵文”。在这篇“告灵文”中,马识途对“士弘三哥”的情谊见诸笔端,感人至深。他写道:“我们本来相约,今年中秋,兄弟相聚,为你祝贺百零五岁大寿的,你却提前告别,离开这个世界。我们今天率领全家大小来为你送行,馨香祷祝,没有祭文,也无悼诗,经你口述在全国出版的《百岁追忆》便是最好的祭文,已传扬于世。五弟只就你生平经历,写就一副挽联,为你盖棺,为你送行。”他还说:“昨天一夜我都没怎么睡。早上六点多就起床,写这个告灵文。我三哥的一生,其实用16个字就可以概括了:英勇抗战,精忠报国,忍辱负重,服务人民。”马识途又安慰家人说:“我们不要流泪,三哥活到105岁高龄,寿终正寝,他的一生非常圆满,我们好好为他送行。”

马氏兄弟之情,没有受到环境的影响,血浓于水,患难与共,互相帮助,互相支持,显示和见证了人性和人情的力量。

百岁思考者:我有一个梦

马老家中的墙上挂了一些字画,其中一幅上面是八个字:“我行我素,无愧无悔。”他说,那是他的座右铭。在与90后青年作家张皓宸关于人生的对话中,谈到如何面对他人的非议,马老的回答很现代、很个性:“我行我素,笑而置之。我就做我自己喜欢的,做我自己追求的东西。别人完全不能影响自己。我觉得现在很多年轻人特别在意别人对他的看法,久而久之,就会变得纠结和迷茫,甚至不知道自己该做些什么了。”

事实上,马老一直很有个性。他一直在思考。正所谓“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已”。

抗日战争时期,由美国陈纳德将军率领的被称为“飞虎队”的美国志愿援华空军,来华后驻在大后方昆明。这时,由北京大学、清华大学、南开大学合组而成的国立西南联合大学也迁到了昆明。西南联大当时的大学生马识途、张彦、许乃炯等人,和西南联大主办的专为学生服务的学生公社的主办人,基督教青年会、女青年会下属学生救济部主办的学生服务处的李储文等人,先后和飞虎队的十几个队员贝尔、海曼、埃德曼等相识,结成朋友,约定每两周聚会一次,互相交流两国文化思想情况。在两年多的时间里,聚会从未中断,双方结成了深厚的友谊。

这份情谊也让马识途一直难忘。2014年,百岁高龄的马识途在《光明日报》上发表署名文章《我也有一个梦——一个百岁老人的呼吁》。在文章里,他讲述了他的“做了近半个世纪一直没有实现的美梦”。他说:“做这个梦的其实不只我一个人,还有几个中国人想和我一同圆这个梦,甚至还有几个美国人也想圆这个梦,一个歌颂中美两国人民友谊的梦。可惜的是一起做梦的中国人和美国人经受不住时光的折磨,大都先后去世,现在健在的只有三位中国人和一位美国人,而且都是九十开外的眼看将要去‘报到’的老人。三位中国老人中,一位是原《今日中国》副主编、《人民日报》首任驻美国记者、今年92岁的张彦;一位是原新华社香港分社副社长(港澳工委副书记)、上海市政府外事顾问、今年96岁的李储文;还有一个就是我,一个一直痴心妄想、今又呼吁实现美梦、今年已进入100岁的作家马识途。这个梦的名字可以叫‘飞虎奇缘’。”

1944年春,马识途(二排左一)和飞虎队于昆明合影

据马老讲述,自从这些美国朋友回国后,他们之间的友谊因为各自国内的情况中断了一段时期。“但就是在那个时期,美国朋友即使受到麦卡锡主义的迫害,也一直在呼吁中美建交的群众运动中,成为最活跃的积极分子。1972年,美国总统尼克松访华,形势稍变,他们就多次捧着我们当年的合照,到中国来找老朋友。因为我们当年在昆明与他们交往时用的是英文名字,他们自然无法找到我们。直到张彦去美国任《人民日报》记者,才联系上。从此,我们之中有两位出国任大使,一位去世界银行任中国代表,李储文在上海也和几个到上海的美国老朋友见了面。就是我身处内地,贝尔也两次到成都,海曼一次到成都,专程来看望我。我们之间的友谊真是时移世易,风吹浪打,日益深厚,从未褪色。还有的已持续到下一代。这样的中美两国人民之间的友谊佳话,虽然有的见于媒体,且有热心美籍华人做成光碟,曾在中国电视台晚间播放过,美国友人也曾写成专著在美国出版过,然而,似乎在国内不甚彰显,知之甚少,引为遗憾。”

马老还写道:“去年,我们眼见日本右翼分子大肆嚣张,不仅妄图窃取我国钓鱼岛,而且明目张胆宣称改变宪法,整军经武,要复活军国主义。日本首相安倍晋三等政要悍然参拜供有二战甲级战犯的靖国神社,妄图篡改历史,挑战二战后的国际秩序,还妄想重做甲午旧梦,加我以耻辱条约。最值得警惕的是日本右翼势力,鼓吹军国主义的同时,还在日本人民中煽风点火,鼓吹大和魂,颂扬武士道,颇为得势。去年除夕,日本鼓吹军国主义的电影《永远的0》上演,轰动日本,夺下票房首榜。安倍晋三看后对媒体宣称‘非常感动’,并在新年致辞中强调,‘夺回’‘强大’日本的战斗才刚开始……日本人民诚然是爱好和平、拥护中日友善的,但是日本军国主义分子的嚣张却值得警惕。我们这些深受日军侵略之害的中国人触目惊心,仿佛又听到日本侵略者的铁蹄声。可是我国抗战文学和影视作品怎么样呢?日本军国主义侵略中国亘古未见的惨痛历史,在银屏上所见不多,莫非中国人民英勇抗战可歌可泣的事迹,似乎没有多少票房价值,不值得搬上银幕吗?甚至有些影视‘戏说’抗战,歪曲历史,令人痛心!”

马老在读到新加坡《联合早报》上的一篇专评此事的文章时写道:“提出中美两国应共同关注日本右翼的嚣张气焰,建议‘赶紧制作当年中国军民与美国援华空军合力抗击日军的电影、电视连续剧,经过平面、主流媒体的造势,推动美国人民对中国友善’。这马上唤起了我当年‘飞虎奇缘’那个美梦,并且得到张彦、李储文的热烈响应。我们虽然都是日薄西山的老人,却希望我们的文学界、影视界能有人助我们圆梦。现在中国和美国已决定建立新型大国关系,把歌颂两国人民友谊的‘飞虎奇缘’搬上银幕,也许对于构建中美新型大国关系,可以提供一点正能量。两方面怀着美梦的朋友们虽然多已去世,但是我们现在拥有的资料和素材十分丰富,作为一个作家,我曾试写过框架故事,也可贡献给编剧,可收事半功倍之效。我们也希望宣传文化领导部门能关注三个老人的呼吁,希望调动精兵强将,用艺术精品的力量破解主旋律影视作品与票房价值相悖的谬说。”

马识途书法作品

百年跋涉 百岁智者

在《韩非子》中,有一个“老马识途”的故事:春秋时代齐桓公和管仲率兵伐孤竹国,回程遇风雪迷路,管仲令老马随之而行,遂得道归。

管仲云:“老马之智可用也。”1935年,20岁的爱国青年马千木参加了“一二·九”救亡学生运动,然后顺理成章地加入了中国共产党。他说,在入党时,“我认为我终于找到了我的人生道路,我这匹老马识途了,于是我就改叫马识途了”。

马老回忆说,曾经有一段时间,有些人叫马识途为“马失途”,还编了一个顺口溜——“识途老马不识途,识途老马已失途”。“那是在一场风波中,一些老同志批评我的话。在他们的热情帮助下,终于把我从失途状态拉回到识途状态,我又叫马识途。并且劝勉我一辈子做识途的老马。”

我看到马老曾这样形容他走过的一百年岁月:“转瞬间,我已经在这个并不叫人愉快却又充满希望的世界里活到一百岁了。回首百年,我是怎么走过来的,自己也说不清楚。好像从幼年发蒙到风烛残年,我一直是在走路,一直在为寻找什么而走路。到底要寻找什么,找到没有,我也没有一直弄明白,空有一个识途老马的名字。”

已经101岁的马识途说,他还在“路漫漫其修远兮”的长途跋涉中,还在为追求遥远而朦胧的彼岸而沉浮于沧海里。我想,历经百年沧桑、目睹世间万象的马老,依然有着壮怀激烈的梦,有着清晰的思考,和对国家前途命运的关切。悠悠岁月走过,时间、历史和阅历早已赋予他灵魂中的一种冷静、理性、客观的精神。我想,这就是历史带来的大智慧,让当初那个初出峡的热血青年,锤炼成当下这位百岁的智者。

责任编辑/于溟跃