新课程背景下初中数学课堂教学改革的主要策略分析

江苏省启东市建新中学 黄赛金

新课程背景下初中数学课堂教学改革的主要策略分析

江苏省启东市建新中学黄赛金

随着新课程改革的不断深化,其对初中数学教学提出了更高的要求。新课程背景下的初中数学课堂教学活动,要求教师对学生数学思维能力的培养加以重视,充分调动学生的主观能动性,让学生对数学知识进行全面掌握,增强学习效率和教学效果。本文对新课程背景下初中数学课堂教学改革的主要策略进行深入分析和探讨。

新课程背景初中数学课堂教学改革策略

新课程改革对初中数学教学提出了更高的要求,要求教师在实际教学过程中能够创新教学方法,优化教学模式充分尊重学生的主体性地位。为了适应新课程改革的要求,必须要课堂教学模式进行改革和创新,重视学习效率的同时,保证教学质量,强化课堂教学的有效性,促进初中教育事业的可持续发展。

一、初中数学课堂教学现状分析

学生在数学学习过程中往往缺乏较强的自学能力,难以领悟相关知识点,常处于被动学习状态。同时部分学生在小学阶段惧怕数学,对数学的运算法则、公式和概念难以进行深入学习,缺乏复习和预习的学习习惯,从而导致数学学习成绩低下,学习兴趣低下。此外,小学阶段的学习多属于填鸭式和灌输式学习,学生难以自觉主动地学习,缺乏学习能力;而教师在进行初中数学教学时,则多采用题海战术教学方式,给学生带来了较大的心理压力及学习负担,导致学生产生厌学情绪,不利于教学有效性的提升。

二、新课程背景下初中数学课堂教学改革的主要策略

1.强化教学情境的创设。

在初中数学课堂教学过程中强化教学情境创设时,首先可以创设实践情境。教师创设具有探究性质的数学问题,让学生在建模、剪切、绘制、测量以及绘图等实践环节中进行操作和感悟,并通过动手操作和观察,对相关的探究性问题进行讨论和思考。这样学生能够及时分析和解决问题,对相关的数学知识加以掌握,深入理解教材内容,激发学习创造潜能,丰富思维方式和生活积累。其次可以创设问题情境。教师借助问题情境的创设,激发学生学习的积极性和主动性,从而增强教学效果。如在对“概率”的相关内容进行讲解时,教师可以让学生事先准备骰子和硬币,在课堂教学中让学生抛硬币,计算反面朝上和正面朝上的次数,并提出问题:反面朝上和正面朝上的概率为多少?然后让学生抛掷骰子并计算次数,提出问题:投掷数字为1和6的概率分别为多少?学生带着这样的问题进行学习,能够对随机事件的特征进行深入了解,激发学习兴趣,利用数学思维解决实际问题,促进课堂教学有效性的提升。

2.转变教学观念,激发学生的学习兴趣。

在初中数学课堂教学活动中,教师必须要积极转变教学理念,尊重学生的主体性地位,优化数学教学的结构,激发学生的学习兴趣。首先可将数学知识与生活进行紧密联系。对于初中数学知识而言,其相关的定理、公理、公式、性质、法则和概念等理论知识相对较为枯燥,需要将其与实际生活相结合,让学生从生活中对数学问题加以挖掘,从而激发学习的兴趣。如在学习圆锥面展开图的相关知识后,可以要求学生对圆台式的灯罩进行自主设计;又如创设商品房购买的相关问题,让学生对商品房购买的贷款利率加以计算,从而提高学生的学习能力。其次可合理利用学生的心理特征,调动学习主动性和积极性。初中学生具有强烈的好胜心和好奇心,教师可结合这一心理特点,设计具有趣味性和意义性的问题,让学生通过游戏或竞赛的方式探究问题,调动学生的思维,从而激发其学习的热情和动力。同时教师可以积极与学生进行情感互动,构建融洽和谐的师生关系,营造良好的课堂氛围,促进课堂教学有效性的提升。

3.优化教学手段。

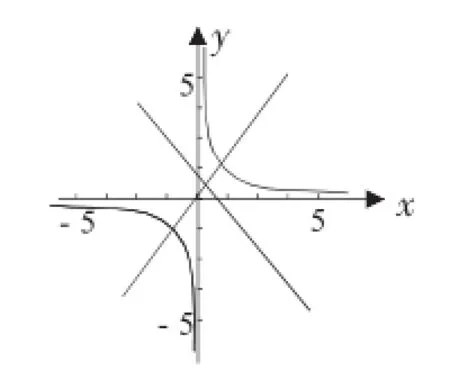

一般初中学生具有较强的好奇心,对科技产品具有浓厚的兴趣。因此教师在进行数学教学活动时,可以利用多媒体技术,优化教学资源的整合,积极改变教学思路,激发学生的学习热情,提高学生的学习主动性和积极性。如教师在对“函数”的相关知识进行讲解时,可利用多媒体技术,将反比例函数、正比例函数和一次函数的图形放置在同一平面中,让学生对这些函数图像进行对比,从而深入学习和掌握函数的相关知识,提高教学有效性。如利用多媒体技术将和y=2x的函数图像绘制在同一平面内,示意图如下。这时教师可以让学生思考以下问题:正比例函数一定需要经过原点吗?反比例函数是否会经过原点?一次函数和正比例函数的相同点体现在哪些方面?这样的教学手段,能够强化知识之间的联系,节省课堂时间,对教材内容的深层含义进行充分挖掘,便于学生构建知识框架,降低学习难度,提高教学的有效性。

综上所述,在新课程背景下对初中数学课堂教学进行深化改革,必须要强化教学情境的创设,转变教学观念,激发学生的学习兴趣,优化教学手段。只有这样,才能保证数学问题的情境化、生活化和问题化,培养学生的创造性思维和数学思维,提高课堂教学的有效性,实现初中教育事业的长远发展。

[1]张伍言.试谈初中数学课堂教学有效性的提高策略[J].基础教育研究. 2013.05:34-35

[2]周九星.初中数学教育现状及课堂教学策略的探讨[J].学周刊.2013.34:53

[3]王慧.浅谈提高初中数学教学有效性的策略[J].当代教育实践与教学研究. 2015.01:29