大卫·索斯比文化经济学思想述评

周正兵

大卫·索斯比文化经济学思想述评

周正兵

自20世纪70年代以来,文化经济学家大卫·索斯比就潜心治学于文化经济学领域,并做出系统且开拓性的贡献,是文化经济学学科最为重要的铺路人与布道者。在文化经济学的经验研究方面,特别是在表演艺术的经济学特征、文化政策的知识谱系、文化政策的“工具箱”学说等,均取得不可替代的成就,是文化经济学“接着说”的重要学术资源。在文化经济学的理论研究方面,他创制“同心圆体系”,从而赋予文化产业的范围描述以清晰而严谨的理论框架;其借助环境经济学的成果重新阐释文化资本,并以此为基础搭建文化经济学理论体系大厦,这些无疑都是文化经济学学科体系建设不可或缺的理论基础。

大卫·索斯比; 文化经济学; 文化资本; 文化产业; 文化政策

诚如澳大利亚文化经济学家大卫·索斯比所言,“虽然文化学者多年来在剖析文化和文化实践的社会意义中注意到某些经济学问题。一些经济学家也有意无意地探究经济活动的文化背景……当我在20世纪70年代研究艺术的经济学问题时,我的很多同事还是将‘文化经济学’仅仅当作业余爱好而已,注定被排斥在正统经济学研究的范围之外。”*David Throsby,Economics and culture. UK; New York: Cambridge University Press, 2001, Preface.而他本人无疑是个例外,自其上世纪70年代从农业经济学转型至文化经济学以来,就心无旁骛地精耕文化经济学领域,并取得了全球性的影响力。如果说,威廉·鲍莫尔(William Baumol)是文化经济学奠基人的话,那么,大卫·索斯比则是文化经济学学科发展的铺路人与布道者:作为文化经济学的铺路人,他在文化经济学几乎所有的关键领域有着杰出的贡献,如文化与经济的领域融合、文化产业概念界定、文化经济学研究方法创新以及文化政策等,如果没有大卫·索斯比,文化经济学学科的发展进程要缓慢得多;作为文化经济学的布道者,其学术著作广为引用影响深远,与此同时,他对全球文化政策的影响更是有目共睹,特别是其文化产业概念界定被联合国教科文组织所接纳,至今有着广泛的应用。

一、文化经济学的理论基点:文化资本

在《经济与文化》中,大卫·索斯比就经济与文化的关系做了一个饶有趣味的比喻:“如将经济比作一个人的话,那么这个人应该是这样的——男性,有点超重,也有点抑郁症倾向,有点喋喋不休,又有点倦怠——总而言之,他不是那个你在长途飞行中愿意选择的能够让人倍感清新的旅伴;而艺术则当然是女性,她聪慧、变幻莫测却有些令人痴迷。如果这样的两个人共同参加一次晚会,而且他们彼此之间略有情愫,那么他们会走到一起吗?如果走到一起,他们之间又会是什么样的关系?”*David Throsby,Economics and culture. UK; New York: Cambridge University Press, 2001, Preface.在这个比喻中,经济与文化虽然有些异性相吸,但毕竟缺乏交往,进一步的发展需要作为爱情基石的共同“情感”基础;而对于文化经济学学科而言,这个比喻则有着十分严肃甚至有些宏大的目标,那就是为文化经济学学科体系寻找基点,即文化经济学将在什么样的理论基点上建构其自身的体系性大厦,如同经济学及其分支学科那样。大卫·索斯比在文化经济学诞生30年后提出这样一个问题无疑是一次巨大的挑战,因为,诚如马克·布劳格(Mark Blaug)所言,文化经济学在其过去30年所经历的多是经验性分析,其理论上建树除“成本病”之外乏善可陈,这个时候来讨论学科体系建设多少有些勉为其难。*Mark Blaug,“Where are We Now on Cultural Economics?”Journal of Economic Surveys, Vol. 15, No. 2, 2001, pp.123-143.事因难能方可贵,大卫·索斯比在《经济与文化》中几乎以一己之力来挑战这种不可能,试图寻找文化经济学学科体系的理论基点,并试图以此构建学科理论大厦。物质资本——植物、机器、厂房等实际产品作为存量,是进一步商品生产的重要前提,这是古典经济学的基础性概念;人力资本——源于人类技术与经验应用所产生的资本存量,在产品生产中发挥着同样重要的作用,这是人口、教育经济学的理论基石;自然资本——自然所提供的可再生与不可再生的存量资源也是一种重要的资本,这是生态、环境经济学的理论基石。循此思路,作者认为,具有有形与无形双重特征的文化资本作为存量,它也具有经济与文化的双重价值,而这应该是文化经济学的理论基点*David Throsby,Economics and culture. UK; New York: Cambridge University Press, 2001, pp.45-48.。在这个推理逻辑中,作者显然借助了两方面的理论资源,即布尔迪厄(Bourdieu)的文化资本理论与环境经济学的自然资本理论,以下循此还原其推理逻辑。

首先,我们结合布尔迪厄的文化资本理论,分析大卫·索斯比如何藉由文化资本构建经济与文化共通的基点。我们知道,布尔迪厄作为社会学家最富创见的地方在于,将经济学的资本概念引入社会学领域,在他看来,如同以价值形式存在的资本能够在经济活动中起到配置资源的作用,以资本形式存在的权力在社会中也能起到配置资源的作用,如社会阶层分化。基于此,布尔迪厄认为,人类资本的三种形态,实物资本、文化资本以及社会资本,与经济资本之间都具有互换性,而所有三种形式(具体化、客体化与制度化)的文化资本亦是如此。在大卫·索斯比看来,这种可转换性是布尔迪厄文化资本论的最大贡献,这就意味着文化资本的文化价值与经济价值就有了共通点,基于此,他这样界定文化资本及其特征,即“文化资本作为一种资产,它不仅可能具有经济价值,而且体现、存储与提供了文化价值。同其他资本一样,我们有必要将其存量与流量区别开来。文化资本的存量,概括而言或具体而言,就是该资本在某个时点的数量,我们可以用物理数量或价值总量等适当的计量单位来衡量。而这种存量随着时间所产生的服务流量则能够消费,或者用来生产进一步的产品和服务。”*David Throsby,Economics and culture. UK; New York: Cambridge University Press, 2001, p.46.应该说,大卫·索斯比借助资本存量与流量概念的分类说明颇为巧妙:已有的文化资本作为存量——它们可能是有形的,如文化遗产,也可能是无形的,如智力资本或文化产品——倒是准确地捕捉到了文化资本之经济价值的潜在性;而基于存量资本所产生的流量,则具有经济价值的显在性,即通常能够通过市场价格予以体现。但是,这种论证在逻辑上也存在明显缺陷:其一,文化资本的概念使用并不统一,布尔迪厄所述文化资本的三种形式——具体化、客体化与制度化——有时重叠甚至纠缠不清,如作者过于强调客体化文化资本之制度性的蕴含,导致忽略文化产品的独特性。其二,作者虽然巧妙地区分了文化资本的存量与流量,却没有揭示文化产品中存量与流量的转化逻辑,特别是现代语境下知识产权在文化资本存量与流量之间转化的逻辑构造作用*牛宏宝:《文化资本与文化(创意)产业》,《中国人民大学学报》2010年第1期。。

其次,作为应用经济学的一个分支,文化经济学自然要与其他经济学分支学科进行横向比较与借鉴,如经济学家马克·布劳格就将文化经济学与教育经济学、卫生经济学进行比较,其结论是文化经济学的发育程度介于两者之间,虽然在经验分析方面有着丰富的发现,但是尚缺乏统摄全局的知识框架;*Mark Blaug, “Where are We Now on Cultural Economics?”Journal of Economic Surveys, Vol. 15, No. 2, 2001, pp.123-143.而大卫·索斯比则通过环境经济学与文化经济学的比较,借用其自然资本理论,试图搭建能够统摄文化经济学全局的知识框架。自20世纪60年代以来,经济学开始开疆拓土,并逐步铸就经济学帝国主义之天下——环境经济学、教育经济学、卫生经济学,当然也包括文化经济学——都是经济学学科疆域拓展的结果*赵晓:《经济学帝国主义之前世今生》,引自钟伟:《博士咖啡(第3辑):经济学帝国主义:在木匠眼里月亮是木头做的》,北京:中国青年出版社,2004年,第82-98页。。而在这所有经济学分支学科中,环境经济学无疑是其佼佼者,这不仅因为它拥有自然资源这样的学科基础性概念,更因为它重新定义经济学的诸多观念,如重新定义资源稀缺与市场功能,并因此给经济学带来新的冲击与养分。因此,在作者看来,环境经济学自然就成了文化经济学值得效法的对象,特别是其自然资本概念及其可持续特征。基于此,大卫·索斯比紧随环境经济学的自然资本概念,几乎亦步亦趋地改造文化资本概念,阐述其可持续性特征,并以此作为文化经济学学科大厦的地基。公允地说,大卫·索斯比的这些努力无疑具有开拓性与创造性,而且,他借鉴自然资本概念所建构的文化资本理论在解释若干文化经济学现象,特别是文化遗产现象具有较强的解释力,这些都是值得嘉许的。但是,显然易见,大卫·索斯比强调两者之间的共性,而有意忽略其差异性,特别是两者在经济价值上的差异性:自然资本虽然具有非市场化特征,但是其使用价值与经济价值是对等的,因此,人们可以通过度量消费者从环境质量改善(或恶化)中获得(或损失)的消费者剩余来评价其经济价值;对于文化资本而言,其文化价值与经济价值并不对等,因而经济价值不能准确评价,当然更不能替代文化价值。

总体而言,作为文化与经济之间的摆渡者,大卫·索斯比的努力及其结果也许并不完美,因为,文化与经济之间总是藉由各种中介,或者说某种共性特征而相互连通,比如说文化资本或者可持续性,而这些充其量只是文化与经济两岸之间互通的“浮桥”,它距离文化与经济之间的真正融合,或者说文化经济学理论体系构建尚有不小差距。在他看来,有关文化资本的理论也许不太完美,但是,这无疑是一个有趣的挑战*David Throsby, “Cultural Capital”. Journal of Cultural Economics, Vol. 23, No. 1/2, Special Issue: Barcelona Conference Plenary Papers (1999), pp.3-12.。而且,正如阿焦·克莱默(Arjo Klame)所言,“作为从经济学角度全面分析文化问题的首次尝试,这本书的意义非同小可,而且大卫·索斯比所探讨的文化不仅仅是艺术,而是将经济学研究的文化范围拓展至人类学意义的广义文化,如人类所共享的价值与规范。”*Arjo Klame.“Review”. Economica,Vol.70, No. 279,2003, Aug., pp.572-573.

二、文化产业的同心圆体系

自阿多诺(Adorno)与霍克海默(Horkheimer)以来,文化产业的命名者甚众:有的从文化视角进行界定,如阿多诺与霍克海默将文化产业描述为按照工业化方式生产的异化大众的工具,这种界定聚焦文化价值,而忽视其经济功能;有的从功能角度进行定义,如英国将创意产业界定为“源自个人创意、技巧及才华,通过知识产权的开发和运用,具有创造财富和就业潜力的行业”,这种界定关注其产业功能,而忽略了其本质特征;有的从消费的角度进行定义,如文化经济学家凯夫斯(Caves)将创意产业界定为“提供我们宽泛地与文化的、艺术的或仅仅是娱乐的价值相联系的产品和服务”,这种界定由于忽视生产也无法准确揭示概念的内涵。应该说,这些界定从不同视角揭示了文化产业的不同特征或功能,但是,所有这些界定都没有捕捉到文化产业之本质特征,从而能够将其与其他行业区别开来,而这恰是规范的行业界定之应有之义。就此而言,大卫·索斯比关于文化产业的命名无疑是其中最规范的一个,这就是“通过具有创意的生产活动提供的文化产品与文化服务,它们具有知识产权与传递某些社会意义的功能”*David Throsby,Economics and culture.UK; New York: Cambridge University Press, 2001, p.112.。在这个界定中,文化产业概念体现了一个规范的行业概念界定的应有特征:其一,有关“文化性”的特征界定赋予文化产业足够的特殊性,从而能够将其与其他行业区分开来,符合概念内涵界定的本质要求;其二,有关 “文化产品与文化服务”的范围界定具有足够的包容性,能够涵盖行业内的所有文化产品,赋予概念外延足够的延展性。总而言之,大卫·索斯比以其理论概括能力,给我们奉献了一个特征鲜明、内涵丰富、边界清晰的文化产业概念,也得到很多国际组织、国际与地区以及众多学者的首肯与接纳,其作为命名者之功当彪炳史册。

有关文化产业概念内涵的界定向来众说纷纭,但概括而言,多集中在创意性与文化性两大特征之上,但凡命名为创意产业的多强调其创意性特征,如英国政府有关创意产业的界定就强调其创意性特征;而强调其文化性内涵的学者也不在少数,如贾斯廷·奥康纳(Justin O’ Connor)认为,文化产业是“指以经营符号性商品为主的那些活动,这些商品的基本经济价值源于它们的文化价值”;安迪·普拉特(Andy C.Pratt)则认为,文化产业与以文化形式出现的材料生产中所涉及到的各种活动有联系*安宇、田广增、沈山:《国外文化产业:概念界定与产业政策》,《世界经济与政治论坛》2004年第6期。,这两位学者都强调文化产业的本质特征是文化性。但是,考虑文化概念本身的复杂性与模糊性,这两位学者虽然提及文化性特征,但是由于缺乏准确的界定,因此他们有关文化产业本质特征的界定尚处未完成状态,对概念的外延设定并无实际的指导作用。而大卫·索斯比则于他人止步之处起步,从文化概念界定入手探索文化产业的文化性特征,并取得了令人瞩目的成就。作者从狭义的文化概念入手,将文化产业的文化性特征表述为三个方面:“其一,生产活动具有一定的创意性;其二,与象征性意义的生成与交流相关;其三,其产出体现,或至少未来能体现为知识产权的形式。”*David Throsby, Economics and culture.UK; New York: Cambridge University Press, 2001, pp.4-5.在作者看来,这三个特征是文化界定的充分条件,也就是说,只要符合上述三个特征的行业皆可称为文化产业。例如,传统的艺术行业,如音乐、文学、诗歌等,都符合上述三个特征,因此毫无争议地属于文化产业;而技术创新,虽然涉及创意性与知识产权,但是,由于其目标并不在于意义交流,因而不属于文化产业;而路标,虽然也传播了意义,但是由于不符合其他两个条件,因此也不能归入此列。可以说,大卫·索斯比第一次为文化产业概念确立了清晰、可操作的内涵——文化性特征,其首创之功不可没,而且它产生了切实而深远的影响。如我国国家统计局《文化及相关产业分类(2012)》在其修订说明中明确指出,该分类以文化性特征为分类原则,将“新生的文化业态和与文化及相关产业定义较为符合的生产活动已纳入分类”,“凡属于农业、采矿、建筑施工、行政管理、体育、自然科学研究、国民教育、餐饮、金融、修理等生产活动和宗教活动均不纳入分类”。

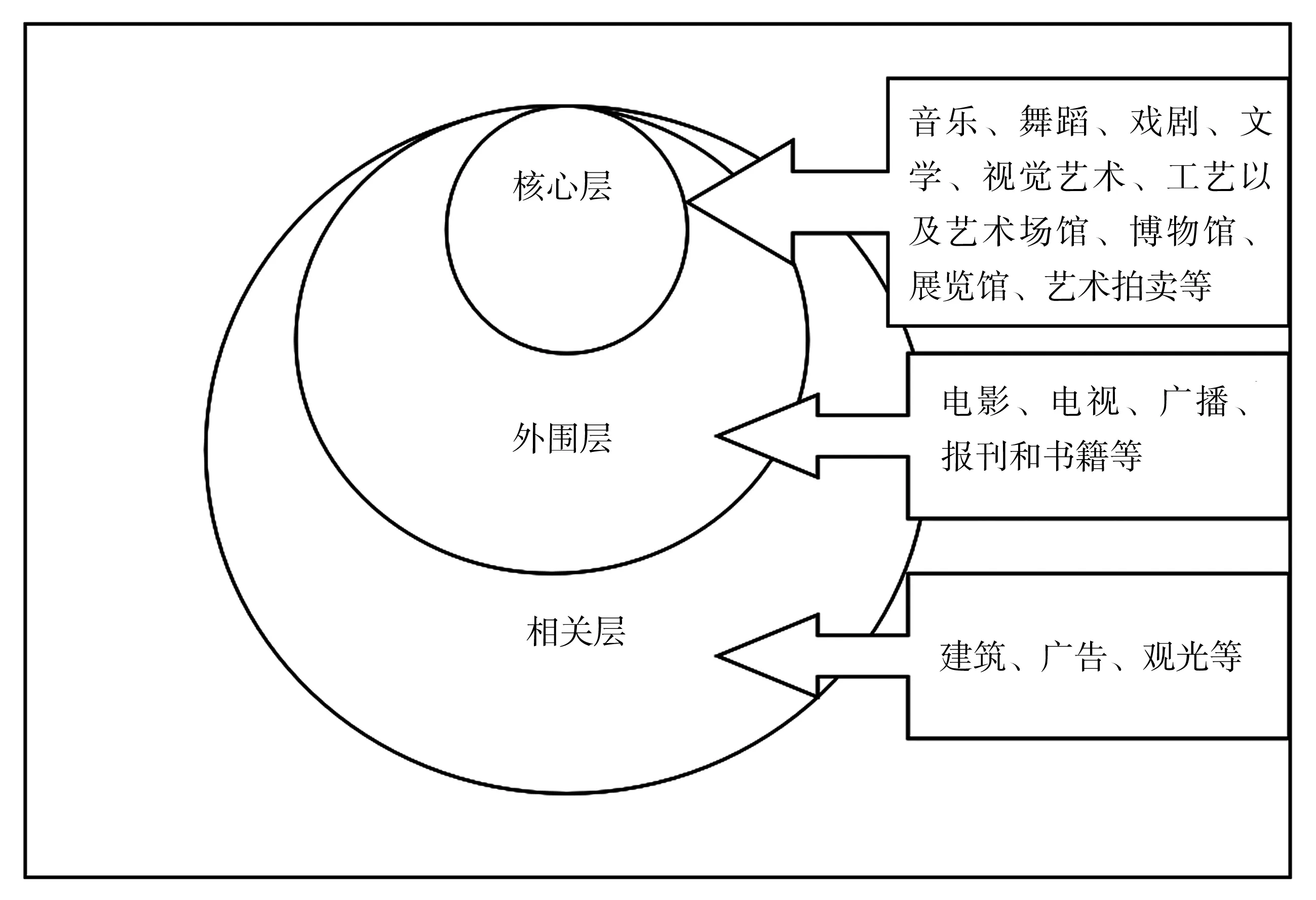

然而,大卫·索斯比对于文化产业概念界定的贡献远不止这些,他所提出的有关文化产业范围的同心圆学说更是影响力广泛。值得称道的是,其同心圆学说极其睿智,并饶有趣味,其论证逻辑大致如此:既然我们将创意作为文化产业的重要资源与特征,那么就可以围绕创意这个基点构建一个逻辑上自洽的行业体系,其核心是创意之理念,也是一切文化产业之源,并以此为核心融合其他各种要素,并向外扩散形成文化产业的其他业态,从而构筑一个有关文化产业范围的同心圆体系,具体见图1。

图1 文化产业同心圆体系

资料来源:根据大卫·索斯比的论述整理而成。

在此体系中,文化产业共有三类行业构成:核心层,即原创艺术创作业,它主要是指传统艺术概念所涵盖的艺术创作以及与之相关的行为,如音乐、舞蹈、戏剧、文学、视觉艺术、工艺等,与之直接相关的销售、展示和接受活动——如艺术场馆,博物馆,展览馆,艺术拍卖,以及各种形式的文化娱乐、演出、教育活动;外围层,即文化制作与传播业,与核心层不同,外围层的生产对象不仅包括文化产品,而且包括非文化产品——特别是借助现代媒介的复制与传播,它主要包括电影、电视、广播、报刊和书籍等;相关层,即与传播文化内容和意义具有相关性的所有产品,这些产业虽然不是与文化内容直接相关,但是它们的产品中具有文化的内容,如建筑、广告、观光等*David Throsby, Economics and culture.UK; New York: Cambridge University Press, 2001, pp.112-113.。此后,作者又不断优化同心圆学说,如将核心层重新细分为核心与其他核心层,从而构建了四层次的同心圆体系,与此同时,他还利用美国、英国、澳大利亚、加拿大以及新西兰等五国的文化产业统计数据从实践层面佐证同心圆体系,使其更具说服力与适用性*David Throsby, “The concentric circles model of the cultural industries”. Cultural Trends, 2008,17:3, pp.147-164.。2004年我国国家统计局制定《文化及相关产业分类》,其中文化及相关产业的行业划分是核心层、外围层与相关层,这其实就是同心圆体系的中国版本,虽然这个同心圆体系于2012年有所修订,但是其影响并未消减。大卫·索斯比作为命名者影响的区域范围远不止中国,联合国教科文组织、经济合作与发展组织等有关文化产业的界定与政策也深受其影响;而其影响的领域并不止于国际组织和相关政府部门,更包括学术界,笔者拙作《文化产业导论(第二版)》*周正兵:《文化产业导论(第二版)》,北京:经济科学出版社,2014年。有关文化产业的界定就是根基于此。就此而言,我们可以理直气壮地说,不管你如何界定文化产业,或者接受什么样的文化产业概念,大卫·索斯比及其所界定的文化产业概念都是我们绕不过去的经典。

三、文化政策的知识谱系

按照鲁斯·陶思(Ruth Towse)对文化经济学发展史的梳理,其早期历史大致为:1960年代,文化经济学的主流是艺术经济学,主要是关注表演艺术的经济问题,代表性问题就是威廉·鲍莫尔提出的成本病。到了1970年代,文化经济学关注的重点开始转向博物馆以及后来的遗产,其代表性问题是遗产的财政资助。到了1980年代,文化经济学关注的重心从高雅艺术转向文化产业,其代表性问题是文化产业的经济贡献等*Ruth Towse, “Farewell Editorial”. Journal of Cultural Economics, 2003, 27: pp.3-7.。其中我们不难发现,文化经济学的发展史其实也是文化政策的研究史,因为文化经济学早期发展总是绕不开政策问题,如1960年代的表演艺术及其政策问题,威廉·鲍莫尔在《表演艺术:经济学的尴尬》中更是专门论述表演艺术的资助政策。1970年代文化经济学对于博物馆与遗产的讨论,也花了不少精力讨论合法性及其相关制度设计。1980年代所兴起的文化产业研究热潮更是以政策为中心,因为政策是这些研究的驱动力与目标。而当我们检视文化政策研究史时,就会惊讶地发现大卫·索斯比几乎全程参与这些阶段的文化政策讨论,并做出了别人无法替代的贡献,更为重要的是,其专著《文化政策经济学》无疑是文化政策研究之集大成者,它所构建的文化政策知识谱系代表了文化政策研究的新高度,以下就此展开分析。

文化政策研究的兴起乃晚近之事,为什么人们在20世纪中后叶会如此关注文化政策问题,这显然是一个饶有趣味的问题*David Throsby, “Why Should Economists be Interested in Cultural Policy?” Economic Record, 2012, 88(Supplement s1):106-109.。在作者看来,文化政策研究的兴起不在于文化本身,而在于其外在的经济价值,特别是文化产业的兴起让人们认识到文化的经济价值,文化政策已经转化为经济政策的组成部分。或者更形象地说,“文化产业的议事日程如同特洛伊木马,文化可以借此偷偷潜入政策议题,以便人们能够听到文化的声音”*David Throsby, The economics of cultural policy. Cambridge University Press, UK, 2010, p.7.。既然文化政策已经成为经济政策的构成部分,那么文化政策的制定就需要经济学为其提供合法性,这就是《文化政策经济学》的由来*Lyudmila Petrova, “Book Review”. Journal of Cultural Economics, 2011, 35:pp.237-240.。但是,这其中也隐含着潜在的风险,那就是文化政策的文化价值目标将被经济价值目标所取代,而文化政策就其本质而言是“文化”的政策,其价值常常超越经济价值之上。其实,这与大卫·索斯比处理文化和经济之间关系的思路一脉相承,即经济学是研究文化的重要方法,但是经济学切不可狂妄地认为,经济价值可以涵盖乃至取代文化价值。在回答了为什么经济学家应该关注文化政策及其限度之后,大卫·索斯比开始运用经济学方法条分缕析地探索问题,并藉由政策目标、范围、流程以及工具,构筑了迄今为止最为完善的文化政策知识谱系。

首先,在大卫·索斯比看来,创意的艺术家所提供的双边市场产品,“一个是物理的产品市场,这决定其经济价值,一个是思想的市场,这决定其文化价值”*David Throsby, The economics of cultural policy. Cambridge University Press, UK, 2010, p.21.。质言之,文化产品如“看风景的人在楼上看你”(卞之琳《段章》)具有双重价值,文化政策自然也应该有双重目标,即经济目标与文化目标。而在文化产业发展的背景之下,文化政策的文化目标常常被人们疏忽甚至遗忘,我国改革开放以来的文化政策就是一个活生生的例证,而大卫·索斯比不仅警醒人们不要忘记文化政策的文化诉求,而且不断探索文化目标的内涵、实现方式与评估方法,特别是其所提出的文化价值评估方法,这对于我国目前文化政策领域的“经济价值目标硬化,社会价值目标软化”问题极具启发意义。针对文化价值评估难题,作者提出一种可能的解决方案,即“将文化价值分解为若干要素,并试图按照所设定的标准通过数量或其他尺度来评估文化价值”*David Throsby, The economics of cultural policy. Cambridge University Press, UK, 2010, p.21.。他的这种尝试其实早就结出硕果,其代表作就是《戏剧需求中的质量意识》,该文从经济学所熟悉的商品生产与消费的视角来研究戏剧的社会价值问题,并列出资源、技术、观众受益程度、社会受益程度、艺术界受益等五大标准,这为文化产品的社会价值评估提供了重要的方法借鉴*David Throsby, “Perception of Quality in Demand for the Theatre”. Journal of Cultural Economics, 1990, June, Vol. 14, No. 1, pp.65-82.。总而言之,作者通过其理论与实证的研究雄辩地说明,文化政策具有经济与文化双重价值与目标,这是文化政策研究与实践不可动摇的基石。

其次,作者尝试运用价值链与同心圆模式作为核心方法,来统摄文化政策的复杂格局,并由此构筑文化政策框架*Jennifer Craik, “Review”. The Australian Journal of Public Administration, Vol. 69, No. 4, pp.457-464.。按照价值链概念,文化产业可以描述为,“原创的创意加之其他的投入生产出创意产品或服务,然后向其他增值环节延伸,直至进入市场与营销渠道,并最终到达消费者”*David Throsby, The economics of cultural policy. Cambridge University Press, UK, 2010, p.25.。对于文化政策而言,价值链方法的最大优势在于,能够分析文化政策在价值链不同节点的效果,当然,这也是文化政策分类的主要思路之一,即根据文化政策干预价值链的环节确定文化政策的类型,如针对原创环节的艺术政策,涉及生产的产业政策,关乎消费的消费政策等等。当然,同心圆模式无疑是其构筑文化政策体系的核心方法,即创意作为核心资源,可以融合其他要素并通过同心圆向外围扩散,因此,有关创意的艺术政策居于文化政策之核心,并由此向外围扩散,依次为文化产业、文化遗产、城市和地区发展中的文化、旅游、国际经济中的文化、文化多样性、艺术教育、文化与经济发展、知识产权、文化统计等相关政策,从而构筑了一个系统化的文化政策体系。与此同时,同心圆模式清晰地表明,“文化政策不能将艺术边缘化,或者将其置于边缘性或不相关的位置”*David Throsby, The economics of cultural policy. Cambridge University Press, UK, 2010, p.28.。由此可见,虽然文化政策的范围早已超越了艺术领域,大卫·索斯比在构建文化政策体系时始终坚持高度的文化自觉性,将艺术及其相关的文化价值置于政策的核心,这也是其文化政策体系的独特之处。

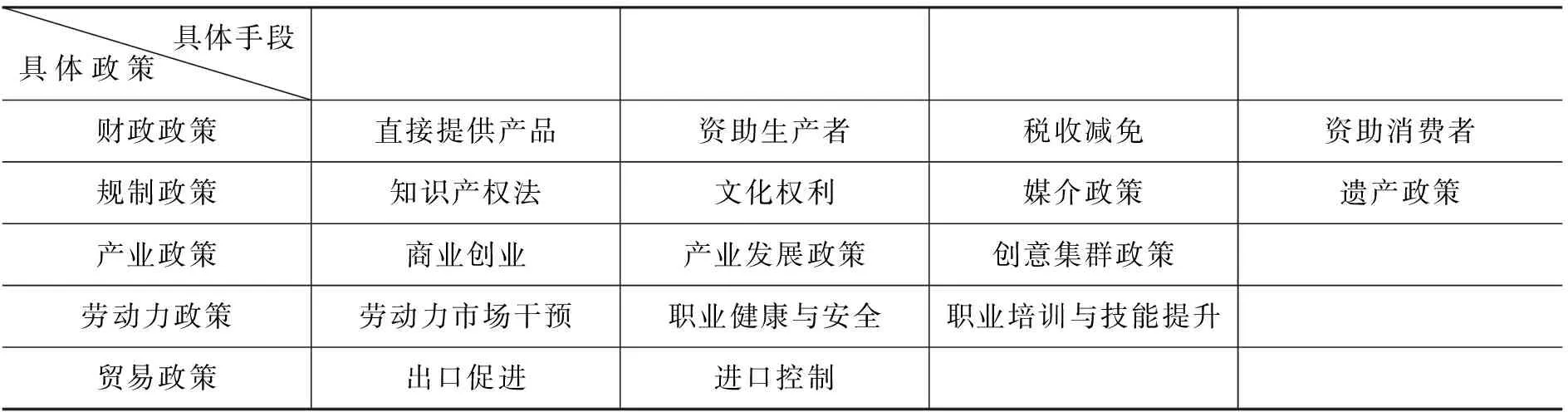

再次,作者从文化政策的实际应用出发,梳理其各种应用工具,并构建一个加强版的文化政策工具箱,具体可参见下表。

表1 文化政策工具

资料来源:根据大卫·索斯比的分析整理而成。

以财政政策为例,大卫·索斯比概括了四种主流政策手段:在直接提供产品方式中,作者特别强调其组织方式的多样性,如政府机构、法定企业或者国有民营等方式,这对于我国国有文化企业甚至公共文化机构的运营都有重要的借鉴价值;在资助生产者方式中,作者强调这种方式能够弥补市场失灵的同时,也强调应该选择合适的机制,特别是要注重税收机制的重要作用;在税收减免部分,除了对生产者直接的税收减免之外,还应该包括对那些捐赠者的税收激励;在消费者资助部分,作者除了提及我们所耳熟能详的消费券等方式之外,还提到信息与营销服务的提供也不失为一种选择。总体而言,大卫·索斯比为我们提供了文化政策的工具箱,并详细解释了各种工具的功能及其优劣,这些对于我国文化政策的改革与优化无疑具有重要的理论价值。例如,我国目前还没有系统的文化领域的劳动力政策,这不仅不利于保护艺术家的基本权利,也不利于促进艺术家的创造与文化的创新,这需要我国的文化政策决策者及时弥补短板,否则就会影响我国艺术的原创能力乃至文化的繁荣与发展。

结语

经济学家布鲁诺·费雷(Bruno S. Frey)这样推荐《经济与文化》,“大卫·索斯比是文化经济学领域卓有建树的领军人物。他的著作标志了文化经济学的一个重大发展:他远非随意地将正统经济学应用于艺术领域,而是十分公正地对待艺术的特异之处,并丝毫不失经济推理之美”*David Throsby, The economics of cultural policy. Cambridge University Press, UK, 2010.。这个评语显然不仅仅适用于《经济与文化》,而且适用于其文化经济学研究的全部,就此而言,我们大致可以这样总结大卫·索斯比的学术贡献:他总是积极而又谨慎地借鉴经济学之道,这不仅包括正统的经济学原理,而且包括环境经济学等新兴经济学科之锐见,剖析文化领域的特异之处,特别是经济与文化价值的不可替代性,并在此基础上搭建文化经济学学科的理论大厦。对于大卫·索斯比的这种努力及成就,学界早有共识,2008年,国际文化经济学会授予大卫·索斯比杰出荣誉会员称号,以表彰其文化经济学学科建设的突出贡献,纵观其近半个世纪的学术历程与成果,这无疑是一项实至名归的桂冠。

[责任编辑:牟 进]

Review on David Throsby’s Cultural Economics Thoughts

ZHOU Zheng-bing

(Cultural Industry Department, Central University of Finance and Economics, Beijing 100081, P.R.China)

As a cultural economist, Davie Throsby makes a systematic and innovative contribution to cultural economics with almost 40 years single-minded devotion, which makes him known as the founder and preacher of cultural economics. First, he had made great empirical contributions in cultural economics. His treatment of economics characteristics of performing arts, of intellectual genealogy of cultural policy and the toolkits of cultural policy are of special note, which are valuable academic resource for cultural economics. Second, he had made a unique analytical contribution. He created a “concentric circles model”, which gives a clear and systematic description of the cultural industries and its scope. He reinterpreted cultural capital by hint of environment economics, and then he tried to establish the theoretical system of cultural economics, all of which are indispensable foundation for future analytical research.

David Throsby; Cultural economics; Cultural capital; Cultural industry; Cultural policy

2016-03-23

周正兵,中央财经大学文化产业系教授(北京 100081)。