渤海湾区域应变应力场演化特征

纪 静 郑智江 陈聚忠 郭良迁

1 天津市地震局地震灾害防御中心,天津市友谊路19号,300201 2 中国地震局第一监测中心,天津市耐火路7号,300180

渤海湾区域应变应力场演化特征

纪 静1郑智江2陈聚忠2郭良迁2

1 天津市地震局地震灾害防御中心,天津市友谊路19号,300201 2 中国地震局第一监测中心,天津市耐火路7号,300180

根据渤海湾区域1999~2013年多期GPS站点速率资料,以营潍断裂带为界分为东西两个地块计算运动参数,求解主应变率和断裂带的应变率。基于应变率计算结果研究了区域应变-应力场。结果表明,1999~2011年渤海湾区域地壳整体受北东东-南西西向压应力和北北西-南南东向张应力作用,2011~2013年区域地壳压应力主方向为近南北向,张应力主方向呈近东西向,致使这一变化的主要原因是2011年日本3.11大地震。渤海湾区域不同地段的应力也存在差异,局部性变化明显。营潍断裂带不同时段的正应变率和剪应变率亦不同,1999~2011年为右旋剪应变-剪应力作用,2011~2013年为左旋剪应变-剪应力作用。

营潍断裂带;主应变率;应变-应力场;正应变率;剪应变率

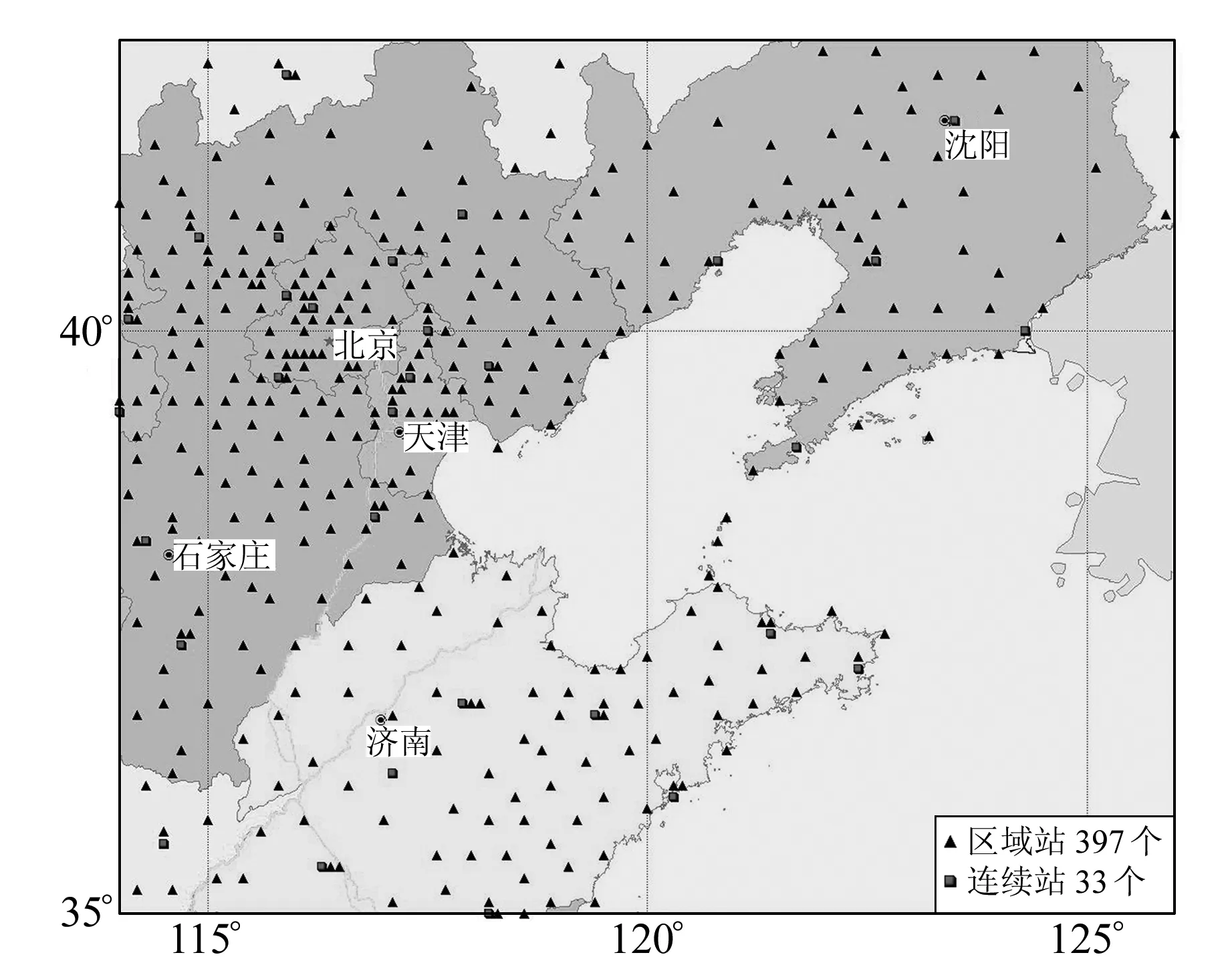

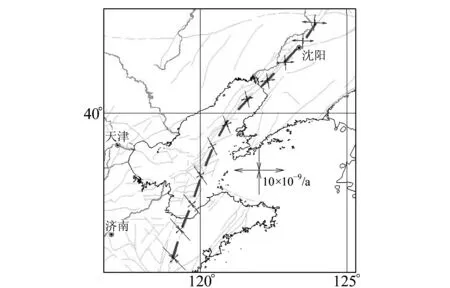

图1 渤海湾GPS区域站分布图Fig.1 Bohai bay GPS station distribution

开展GPS空间大地测量以来,积累了多期资料,为研究现代地壳活动奠定了基础,在地学领域研究中被广泛应用,研究不断深入。GPS观测结果既用于地壳浅表连续运动场和应变场的分析[1-5],也用在探讨与地壳块体相当的深部的整体运动场变化[6-10],从不同角度用不同的方法提取地壳形变信息。根据中国大陆GPS网络在渤海湾区域的观测资料,讨论渤海湾区域的地壳运动前人已有研究[11-12]。本文旨在利用渤海湾区域内397个GPS区域观测站(图1)的计算结果,研究渤海湾区域的地壳应变应力场变化特征,分析区内主要断裂构造营潍断裂带的受力状态及其演变特征。该项研究是地震预测工作的基础,对于防震减灾和现代工程建设有重要意义。

1 计算方法

把渤海周围地区(本研究区域指以丹东-恒仁-彰武-承德-北京-石家庄-德州-安丘-青岛一带为边界的范围)的GPS站点速率以营潍断裂带为界分为东西两个地块,用块体运动方程(1)分别计算东西两侧地块的运动参数,进而解算两个地块的应变率,计算作用于营潍断裂带的主应变率,基于计算结果研究区域地块应变应力场的演化。

描述块体运动的方程如下:

(1)

式中,ωx、ωy、ωz、A0、B0、C0、ξ1、ξ2、ξ3、ζ1、ζ2、ζ3为未知变量,其中前3个为地块旋转参数,后9个为应变参数。方程右边第1项为地块整体旋转运动,第2~4项为地块内部连续变形。运动方程(1)的计算拟合结果是对块体运动的二阶逼近,以拟合计算得到的应变率研究区域应变应力特征。

2 地块主应变率

在平面二维应变-应力分析中,最小主应变轴和最小应力主轴相对应(一般为压性),最大主应变轴与和最大应力主轴相对应(一般为张性),主应变轴与应力主轴位置重合,方向一致,主应变大小与主应力大小成比例。一个地区的水平应变场反映了水平应力的分布状态,由于GPS测量便利快捷,能够及时计算得到应变,所以研究地壳水平应变场成为获取地应力分布及其微动态变化的重要途径。在本文中,把研究区以营潍断裂带为界分为东西两个地块,分别求解地块的主应变率。不同时间段的主应变率如下。

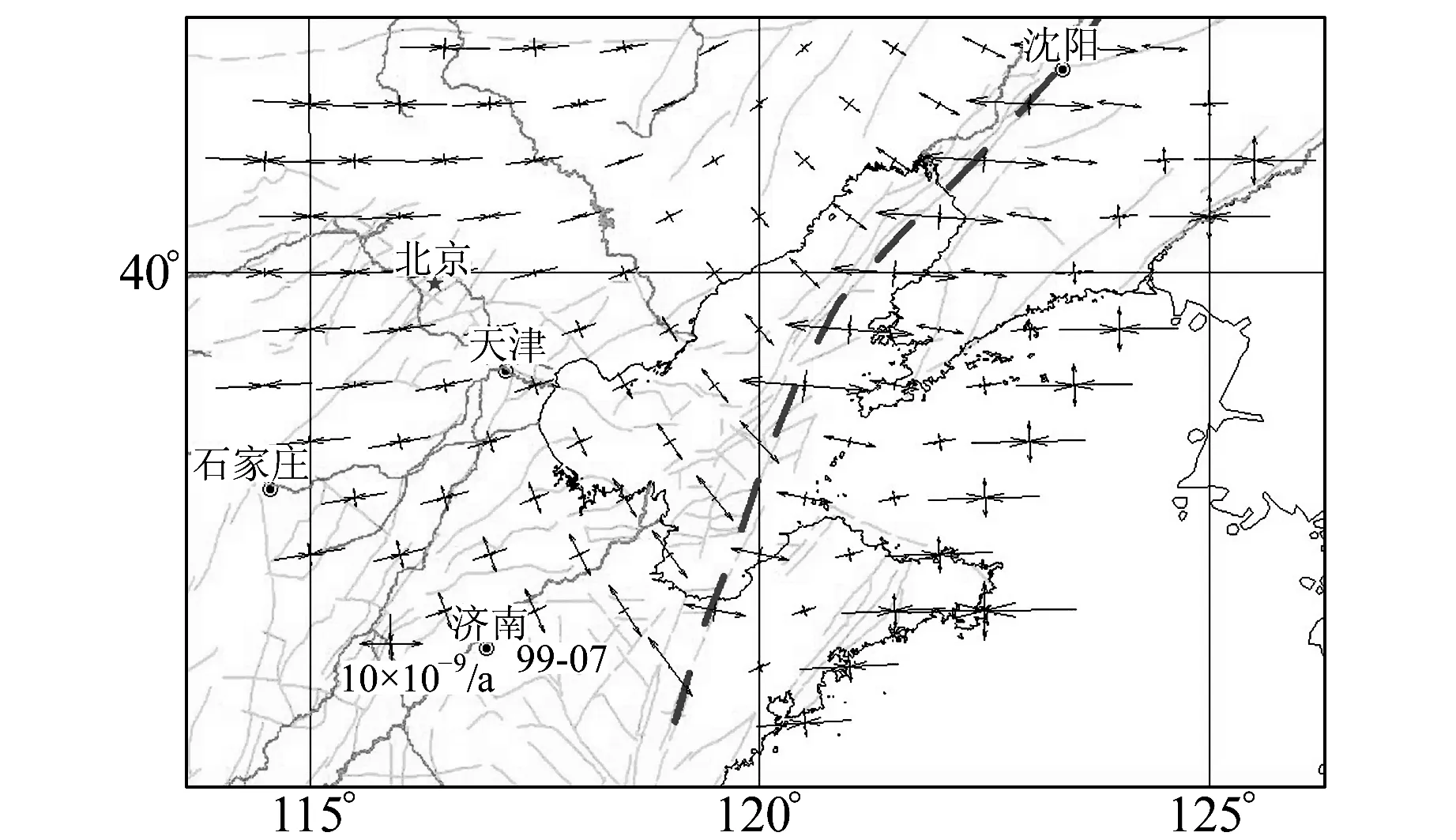

2.1 1999~2007年

渤海湾区域1999~2007年营潍断裂带西侧地块的整体最小主应变轴方向为NE62.8°,最小主应变率为-3.36×10-9/a,最大主应变轴方向为NW332.8°,最大主应变率为4.15×10-9/a。最小和最大的主应变率表明,西侧地块的压应力主轴为北东东-南西西向,张应力主轴为北北西-南南东向,张应力相对较为明显。西侧地块上西部最小主应变轴呈近东西向,东部变为北东向,最小主应变率绝对值是西部大于东部,最大主应变率则相反(图2)。

图2 1999~2007年地块主应变率Fig.2 Strain rate of the study area during 1999-2007

1999~2007年营潍断裂带东侧地块整体最小主应变轴方向为NE66.3°,最小主应变率为-2.13×10-9/a,最大主应变轴方向为NW336.3°,最大主应变率为2.54×10-9/a,反映出东侧地块的压应力主轴和张应力主轴方向与西侧地块基本一致,而东侧地块的压应力和张应力大小近于相等。东侧地块的西部最小主应变轴方向为近南北向,东部边缘为近东西向,最小主应变率东部相对较大,西部较小,最大主应变率则相反。

1999~2007年东西两个地块的局域上主应变轴展布方向和主应变率大小都存在一定差别,主应变轴方向和主应变率大小都具有北东向条带状分布特征(图2)。在营潍断裂带西侧最小主应变轴方向呈北东向,而东侧为近南北向,营潍断裂带两侧的最小主应变率值都较小,最大主应变率值东侧大、西侧小。上述情况表明,1999~2007年本区的地壳局部应力状态较为复杂,东西两侧地块上的压应力和张性应力方向差别不显著。

2.2 2007~2009年

2007~2009年渤海湾区域西侧地块整体最小主应变轴方向为NE43.1°,最小主应变率为-2.61×10-9/a,最大主应变轴方向为NW313.1°,最大主应变率为6.00×10-9/a,表明最大主应力为张性,其作用相对较强,最大张应力主轴为北西向。最小主应力为压性,压应力较弱,压应力主轴为北东向。西侧地块的中西部局域最小主应变轴均为北东向,靠近营潍断裂带变为北西向(图3)。西侧地块的西部局域最大主应变率值相对较大,东部局域较小;最小主应变率在西侧地块上都相对较小。

2007~2009年东侧地块的整体最小主应变轴方向为NE75.9°,最小主应变率为3.30×10-9/a,最大主应变轴方向为NW345.9°,最大主应变率为7.20×10-9/a,说明压应力主轴为北东东向,张应力主轴为北北西向,张应力作用相对较强。东侧地块的西部局域最大张应力主轴的应变率相对较大,中东部局域相对较小,而最小主应变率在整个东侧地块上都较小(图3)。

图3 2007~2009年地块主应变率Fig.3 Strain rate of the study area during 2007-2009

上述表明,2007~2009年东西两个地块上的张应力作用都相对较明显,而压应力较弱。营潍断裂带的西侧以北西向压应变为主,东侧以北西向张应变为主,断裂带上有明显的应变-应力差异。和前一时段相比,西侧地块的西部局域相对显著的压应力作用变为较显著的张应力作用,东侧地块的东部局域相对较强的压应力明显减小。

2.3 2009~2011年

2009~2011年西侧地块的最小主应变轴方向为NE68.2°,最小主应变率为-1.92×10-9/a,最大主应变轴方向为NW338.2°,最大主应变率为4.63×10-9/a,说明西侧地块压应力主轴为北东东-南西西向,张应力主轴为北北西-南南东向,张应力作用相对明显。西侧地块的西部局域最小主应变率和最大主应变率的绝对值都达到14×10-9/a以上,明显大于西侧地块的东部局域。西部局域的两个水平主应力作用都强于东部局域。

东侧地块2009~2011年最小主应变轴为NE60.4°,最小主应变率为-0.77×10-9/a,最大主应变轴方向为NW330.4°,最大主应变率为3.03×10-9/a。东侧地块的西部局域最大主应变率相对显著,最大值达到19×10-9/a以上,中东部局域的最大主应变率变小,而东侧地块的最小主应变率均相对较小(图4),表明东侧地块的西侧局域张应力较显著,总体上东侧地块受北东东-南西西向压应力和北北西-南南东向张应力作用。

图4 2009~2011年地块应变场Fig.4 Strain field of the study area during 2009-2011

2009~2011年的主应变轴方向表明,东西两侧地块压应力作用均为北东东-南西西向,张应力作用方向为北北西-南南东向。营潍断裂带两侧主应变率差异明显,断裂带西侧最小主应变率和最大主应变率都较小,东侧最大主应变率较大,表明营潍断裂带两侧存在应力差别,和前一期相类似。

2.4 2011~2013年

2011~2013年营潍断裂带西侧地块的西部局域最小主应变率相对较大,在(-10~-27.47)×10-9/a,最小主应变轴方向为NW310.1°,最大主应变率较小,在(-5.65~4.08)×10-9/a,呈现压性,最大主应变轴方向为NE40.1°,反映出西侧地块西部局域的两个主应力主轴均为压性,为挤压变化区。西侧地块的东部局域最小主应变轴方向为NE68.5°,最小主应变率在(-9.77~4.04)×10-9/a,最大主应变轴方向为NW338.5°,最大主应变率在(-4.03~19.58)×10-9/a。西侧地块的西部局域为压缩性质,东部局域拉张显著。

营潍断裂带东侧地块最大主应变率在东部边缘地带相对较大,在(10~13.74)×10-9/a,其余部分多为(4~7)×10-9/a,最大主应变轴方向为NE87.6°,东侧地块的最小主应变轴方向为NW357.6°,最小主应变率较小为-5.01×10-9/a。东侧地块受近东西向的张应力和近南北向的压应力作用,张应力相对较显著。

主应变率反映出2011~2013年西侧地块的主应变率大于东侧地块。西侧地块的西部局域压应力相对较大,压应力作用方向为北西向,东部局域压应力方向为北东东向,西侧地块的主应力方向存在明显差异。东侧地块的主应力作用方向差异相对较小。营潍断裂带西侧最大主应变率大于东侧,断裂带两侧的张应力作用差异明显。

图5 2011~2013年地块主应变率Fig.5 Strain rate of the study area during 2011-2013

2.5 区域整体主应变率

渤海湾区域的整体主应变在不同时间段有所不同(见表1,单位1×10-9/a)。1999~2011年的3个时段最小主应变轴在NE70.8~73.1°,最小主应变率小于0,为压性;最大主应变轴为NW286.9~289.2°,最大主应变率大于0,为张性。它们表明,与最小主应变轴对应的最小应力主轴为北东东向,和最大主应变轴对应的最大应力主轴为北北西向,整个区域地壳主要受北东东-南西西向的压应力和北北西-南南东向的张应力作用。2011~2013年区域最小主应变轴为NW354.8°,最小主应变率为负值即压性,最大主应变轴为NE85.2°,最大主应变率是正值即张性,它们表明整个区域地壳受近南北向压应力和近东西向张应力作用。2011-03-11,日本MS9.0级地震对本区产生了显著影响,地震使本区地壳出现近南北向-5.66×10-9的压应变,近东西向19.75×10-9的张应变,表明3.11地震使本区地壳产生了强烈的近东西向张应力。

表1 区域主应变率

3 最大剪应变率

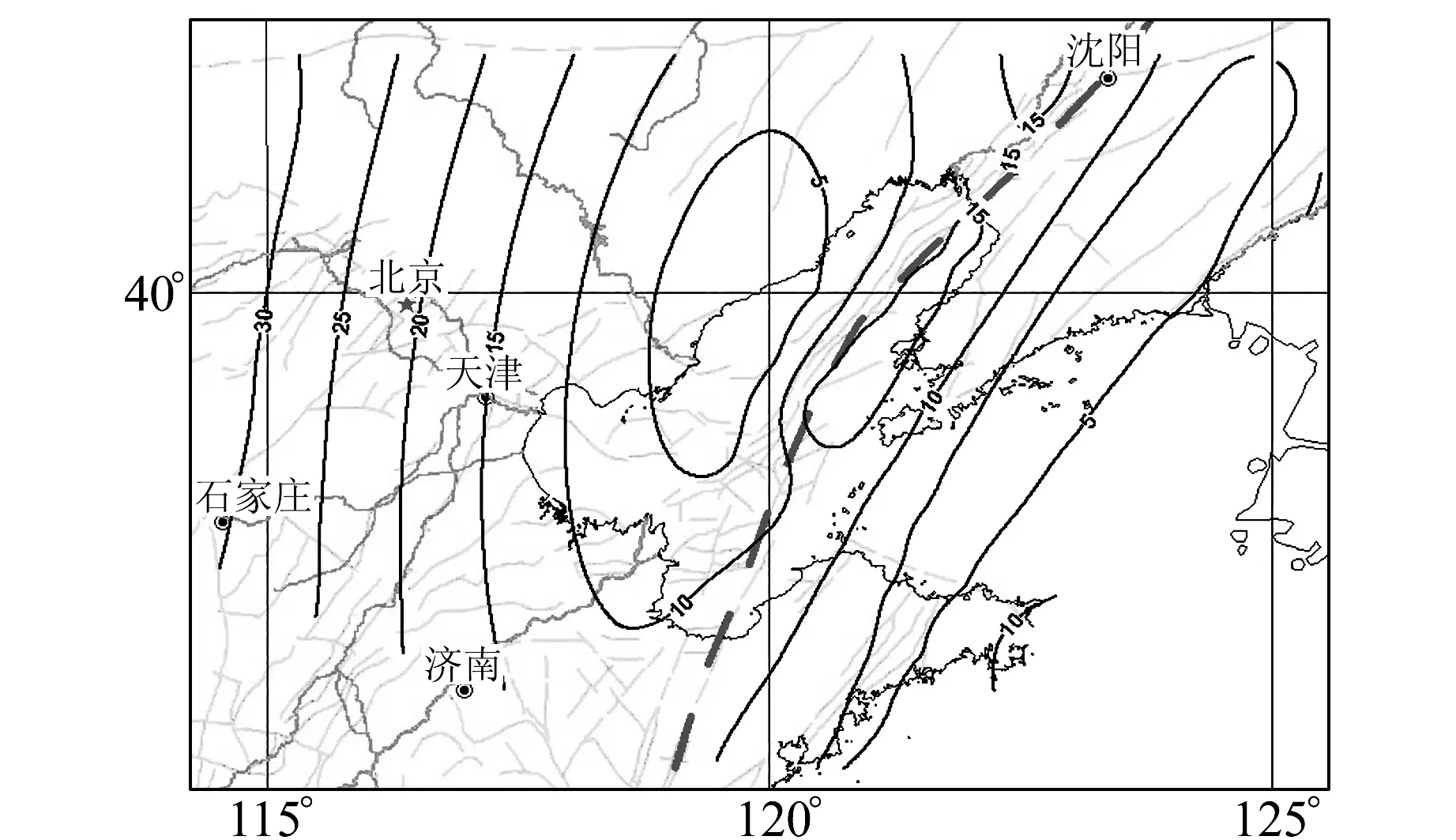

渤海湾区域1999~2007年、2007~2009年、2009~2011年和2011~2013年不同阶段的最大剪应变率量值差别明显,其等值线密度差异显著。

1999~2007年的最大剪应变率为(4.10~38.81)×10-9/a,2007~2009年为(1.95~75.81)×10-9/a, 2009~2011年为(0.34~34.41)×10-9/a,2011~2013年为(0.43~28.67)×10-9/a。其中剪应变率的最大值出现在2007-2009年,该时段也是剪应变率差异变化最大的时段,差异量达73.86×10-9/a。2011~2013年剪应变率差异变化量最小,为28.23×10-9/a。它们说明,在4个阶段中2007~2009年渤海湾区域的剪应力最大,剪切活动最强,区域内不同部分剪应力有明显差别。2011~2013年的剪应力最小,剪切活动最弱。

1999~2007年营潍断裂带西侧地块的最大剪应变率小于15×10-9/a,剪应力作用不强烈。东侧地块的最大剪应变率的最大值为34.40×10-9/a,剪应力作用较强烈,东西两地块的剪应力有明显差异。2007~2009年东西两侧地块的最大剪应变率量值大,因此剪应力作用较强。2009~2011年和2011~2013年两个阶段的最大剪应变率相对前者为小,说明剪应力作用强度也不显著(图6~9)。

图6 1999~2007年最大剪应变率Fig.6 Shear strain rate during 1999-2007

图7 2007~2009年最大剪应变率Fig.7 Shear strain rate during 2007-2009

图8 2009~2011年最大剪应变率Fig.8 Shear strain rate during 2009-2011

图9 2011~2013年最大剪应变率Fig.9 Shear strain rate during 2011-2013

营潍断裂带附近的最大剪应变率在各个时段沿断裂带局部地带都相对较大,表明断裂带的剪切活动相对周围局域地区较强。

4 断裂带应变率

主应变轴与断裂带互相斜交时,与主应变相对应的主应力使断裂带处于剪应力相对显著的地位,这时剪应力对断裂带起主要作用,使断裂发生剪切活动。当主应变轴与断裂带垂直相交时,和主应变对应的主应力主要使断裂遭受挤压(或者拉张)。为了分析作为活动块体边界断裂带的受力状态,首先根据GPS站点速率分别计算断裂带两侧地块的运动参数,进而求得断裂带上的最小和最大主应变以及断裂带的正应变率(即垂直于断裂带走向的应变率)和剪应变率(即与断裂带走向平行的剪应变率),据其研究作用于断裂带的应力场变化特征。

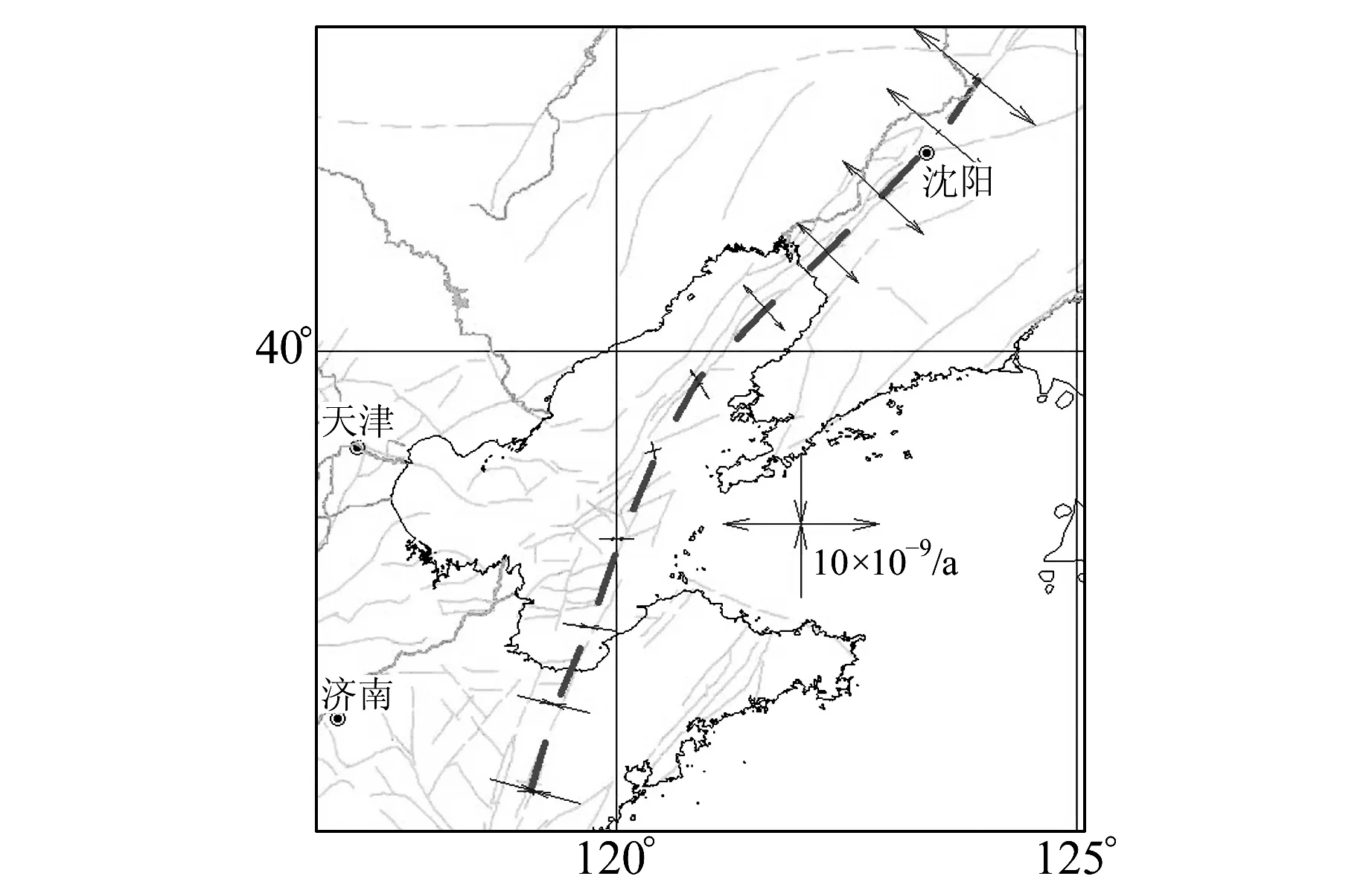

本文研究的营潍断裂带北起沈阳,南到安丘,中间经过渤海,包括下辽河断陷盆地、渤海断陷带和沂沭断裂带北段。营潍断裂带是郯庐断裂带的北延部分。营潍断裂带总体走向北段为NE40°,南段为NE20°。营潍断裂带不同时间段主应变率如图10~图13和表2所示。

图10 1999~2007年营潍断裂带主应变率Fig.10 Strain rate of the Yingwei fault belt during 1999-2007

图11 2007~2009年营潍断裂带主应变率Fig.11 Strain rate of the Yingwei fault belt during 2007-2009

图12 2009~2011年营潍断裂带主应变率Fig.12 Strain rate of the Yingwei fault belt during 2009-2011

图13 2011~2013年营潍断裂带主应变率Fig.13 Strain rate of the Yingwei fault belt during 2011-2013

地段时段最小主应变轴最小主应变率最大主应变轴最大主应变率正应变率剪应变率北段南段1999~2007276-11.6665.12-5.6514.6766-7.063366.39-0.4413.20北段南段2007~200948-3.163120.565.311.422830.25138.51-4.151.28北段南段2009~201144-2.713160.334.740.462850.15157.01-3.780.36北段南段2011~2013353-5.17831.99-0.66-6.03320-3.32503.73-3.82-6.64

注:主应变轴方向单位(″);应变率单位1×10-9/a。

由图10~13可见,营潍断裂带1999~2007年和2011~2013年主应变轴与断裂带夹角相对较小,压性应变率相对显著,反映出该时段压应力主导下的剪应力明显,对断裂带起主要作用。2007~2009年和2009~2011年主应变轴与断裂带的夹角都较大,张性应变率相对较大,说明该时段张应力对断裂带起主要作用。2011~2013年断裂带的主应变主轴与断裂带走向斜交,在两个主应变轴对应的主应力作用下,断裂带主要为剪切活动。

1999~2007年和2011~2013年断裂带的剪应变率相对较大,2007~2009年和2009~2011年剪应变率较小,说明前者剪应力作用相对显著,后者剪应力作用较弱(见表2)。

断裂带的正应变率是评估断裂带的应变-应力积累快慢及大小特征的参数,是预测地震的重要依据。营潍断裂带在1999~2007年、2007~2009年、2009~2011年和2011~2013年各个时间段的正应变率都相对较小,均在10-9/a以内,反映了垂直于断裂带的应力作用不强烈。营潍断裂带压性正应变率最大值出现在1999~2007年,为-5.65×10-9/a(断裂带北段),该时段北段的压应力作用相对明显;其次是2007~2009年正应变率为5.31×10-9/a(断裂带北段),该时段北段的张应力作用相对明显,断裂带由前期的压性向后期的张性转化(断裂带北段,见表2)。

营潍断裂带正应变率和剪应变率综合反映出断裂带1999~2007年以右旋剪切活动为主,兼有挤压作用;2007~2009年北段以张性活动为主兼有右旋剪切,南段以压性活动为主兼有右旋剪切;2009~2011年与前者基本相类似;2011~2013年以左旋剪切为主兼有压性活动。

5 结 语

渤海湾区域以营潍断裂带为界分成两个地块,它们的主应变率大小和主应变轴方向都存在明显差异,不同地段的变化相对较大,局部性显著。反映出局部应力复杂,应力场不均一。不同时间段的主应变轴和应变率揭示出渤海湾区域在1999~2011年整体压应力轴为北东东-南西西向,张应力轴为北北西-南南东向,2011~2013年整体压应力轴为近南北向,张应力轴为近东西向。渤海湾区域的区域应力作用方向在2011年发生了显著变化,这一变化与日本3.11大地震有关,与太平洋板块西部边缘向欧亚板块俯冲有关,是它们的活动性增强使本区地壳的应力作用方向发生改变。

营潍断裂带在1999~2013年4个时间段的主应变率变化揭示出,第1时段和第4时段剪应变率相对较大,与之对应的剪应力相对较强,断裂带以剪切活动为主,第1时段为压性右旋剪切活动,第4时段为压性左旋剪切活动;第2时段和第3时段断裂带北段右旋剪切-拉张,南段右旋剪切-挤压。总体而言,营潍断裂带在这4个时段的应变率不大,应力作用不强烈。

[1] 江在森, 马宗晋, 张希,等. GPS初步结果揭示的中国大陆水平应变场与构造变形[J].地球物理学报,2003,46(3):352-358(Jiang Zaisen,Ma Zongjin,Zhang Xi,et al.Horizontal Strain Field and Tectonic Deformation of China Mainland Revealed by Preliminary GPS Result[J].Chinese Journal of Geophysics, 2003,46(3):352-358)

[2] 李延兴,张静华,周伟,等.汶川MS8.0地震孕育发生的机制与动力学问题[J].地球物理学报,2003,46(3):519-530(Li Yanxing,Zhang Jinghua,Zhou Wei, et al.The Mechanism and Dynamics of the Generation and Occurrence for Wenchuan MS8.0 Earthquake[J].Chinese Journal of Geophysics, 2003,46(3):519-530)

[3] 王琪. 中国大陆现今地壳运动研究[J].地震学报,2003,25(5):453-464(Wang Qi.Current Crustal Movement in Chinese Mainland[J].Acta Seismologica Sinica,2003,25(5):453-464)

[4] 张培震,沈正康,王敏,等.青藏高原及周边现今构造变形的运动学[J].地震地质,2004,26(3):367-377(Zhang Peizhen,Sheng Zhengkang,Wang Min,et al.Kinematics of Present-Day Tectonic Deformation of the Tibetan Plateau and Its Vicinities[J].Seismology and Geology, 2004,26(3):367-377)

[5] Guo Liangqian, Bo Wanju, Yang Guohua,et al. Recent Crustal Movement and Great Earthquakes in Qinghai-Tibet Sub-Plate[J].Geodesy and Geodynamics, 2011,2(3):50-55

[6] 李延兴,张静华,何建坤,等.由空间大地测量得到的太平洋板块现今构造运动与板内形变应变场[J].地球物理学报,2007,50(2):437-447(Li Yanxing, Zhang Jinghua,He Jiankun,et al.Current-Day Tectonic Motion and Intraplate Deformation-Strain Field Obtained from Space Geodesy in the Pacific Plate[J]. Chinese Journal of Geophysics, 2007,50(2):437-447)

[7] 郭良迁,李延兴,胡新康,等.中国大陆地壳运动与汶川MS8.0级地震孕育的关系[J].地球物理学报,2009,52(2):531-537(Guo Liangqian, Li Yianxing, Hu Xinkang,et al. Crustal Motion of Chinese Mainland and Prepraration of MS8.0 Wenchuan Earthquake in Sichuan Province[J]. Chinese Journal of Geophysics,2009,52(2):531-537)

[8] 郭良迁,薄万举,杨国华,等.玉树MS7.1级地震前的形变应变场变化特征[J].地球物理学报,2011,54(8):1 990-1 996(Guo Liangqian,Bo Wanju,Yang Guohua,et al.The Variation of the Deformation-Strain Field before MS7.1 Yushu Earthquake[J]. Chinese Journal of Geophysics, 2011,54(8):1 990-1 996)

[9] 郭良迁,占 伟,杨国华,等.山西断陷带的近期位移和应变率特征[J]. 大地测量与地球动力学,2010,30(4):36-42(Guo Liangqian, Zhan Wei, Yang Guohua, et al.Short-Term Displacement and Characteristics of Strain Rate of Shanxi Fault Subsidence Zone[J]. Journal of Geodesy and Geodynamics, 2010,30(4):36-42)

[10]郭良迁,薄万举,杨国华,等. 华北 1999-2009年水平形变应变场特征[J]. 大地测量与地球动力学,2011,31(3):1-5(Guo Liangqian,Bo Wanju,Yang Guohua,et al. Characteristics of Horizontal Deformation-Strain Field in North China from 1999 to 2009[J]. Journal of Geodesy and Geodynamics, 2011,31(3):1-5)

[11]李延兴,马宗晋,张静华,等. 渤海盆地的现今扩张运动[J].地球物理学报,2009,52(6):1 483-1 489(Li Yanxing, Ma Zongjin,Zhang Jinghua,et al. Current-Day Extending Motion of Bohai Basin[J]. Chinese Journal of Geophysics,2009,52(6) :1 483-1 489)

[12]陈阜超,郭良迁,塔拉,等.东北地区近期水平形变应变场研究[J].大地测量与地球动力学,2015,35(1):1-4(Chen Fuchao,Guo Liangqian,Ta La,et al. Research of the Recent Deformation-Strain Field in Northeast China[J]. Journal of Geodesy and Geodynamics,2015,35(1):1-4)Strain-Stress Field Evolution Characteristics in Bohai Bay Area

JIJing1ZHENGZhijiang2CHENJuzhong2GUOLiangqian2

1 Tianjin Earthquake Disaster Prevention Center, Earthquake Administration of Tianjin Municipality,19 Youyi Road,Tianjin 300201,China 2 First Crust Monitoring and Application Center, CEA,7 Naihuo Road,Tianjin 300180, China

Using Bohai Bay region GPS rate data from 1999 to 2013, Ying-Wei fault zone is divided into two blocks, and we calculate the principal strain rate and the strain rate on the fault zone. The regional strain-stress field calculation results are studied. Results show that the 1999-2011 Bohai Bay regional crust as a whole presents NEE-SWW compressive stress and NNW-SSE tensile stress effect. For 2011-2013, the regional crust presents a N-S direction, tensile stress is nearly in an E-W direction. The main cause of the change is the Japan 3.11 earthquake in 2011. Bohai Bay area is different in localized changes obviously. The Ying-Wei fault zone presents normal strain and the shear strain rates are also different at different times; in 1999-2011 it presents dextral shear strain-shear stress, whereas in 2011-2013 it shows sinistral shear strain-shear stress.

Ying-Wei fault zone;principal strain rate;strain-stress field;strain rate;shear strain rate

National Natural Science Foundation of China,No.41472180;The Spark Program of Earthquake Technology of CEA,No.XH13037Y;Funds for Young Scholar of Earthquake Administration of Tianjin Municipality,No.20131021.

CHEN Juzhong,researcher,majors in crustal deformation surveying,E-mail:chenjuzhong1956@163.com.

2015-12-29

项目来源:国家自然科学基金(41472180);中国地震局地震科技星火计划(XH13037Y); 天津市地震局青年基金(20131021)。

纪静,工程师,主要从事工程抗震及灾害学研究,E-mail:247277131@qq.com。

陈聚忠,研究员,主要从事形变测量应用研究,E-mail:chenjuzhong1956@163.com。

10.14075/j.jgg.2016.11.010

1671-5942(2016)011-0985-06

P315

A

About the first author:JI Jing,engineer,majors in engineering antiseismic and protecting against and emitipung earthquake disasters,E-mail:247277131@qq.com.