滥用行政诉权的构成要件及规制路径

方扬

(上海交通大学 凯原法学院,上海 200030)

滥用行政诉权的构成要件及规制路径

方扬

(上海交通大学 凯原法学院,上海 200030)

目前我国行政法学界对滥用诉权的研究较少,成文法中的规定更多围绕保障相对人诉权而进行制度设计。在多数司法判决中,“滥诉”字眼主要出现在“被告辩称”及“第三人辩称”部分,法院在判决书中并未对“滥诉”进行直接回应,而是通过对案件争点的裁判以达到解决行政纠纷的目的。文章基于我国滥用行政诉权案例的考量,提炼出滥用行政诉权的不同类型并建构相应的构成要件,结合国内外诉权理论,对滥用行政诉权的规制路径进行探讨。

行政滥诉;构成要件;规制路径

一、问题的提出

与引起学界热烈讨论的民事诉权滥用问题相比,行政诉权的滥用未曾吸引人们的眼球,关于滥用行政诉权的界定标准及规制路径的选择等问题的研究更是寥寥无几。随着陆红霞案的出现,该案被视为我国法院“率先在全国对政府信息公开滥诉行为予以规制”的第一案,最高人民法院也以公报的形式予以发布。南通市港闸区人民法院以缺乏诉的利益、诉讼目的不正当、违背诚信原则为由,认定陆红霞的行为构成滥用行政诉权,裁定驳回陆红霞的起诉并加以“举证说明其诉讼是为了满足自身生产、生活、科研等特殊需要”的规制。该案首次于裁判文书中阐明滥用行政诉权的界定标准,并针对此类滥诉行为作出相应规制。“滥诉”一词最早出现在1993年的那玉铅矿厂诉花甲乡人民政府案的行政判决书中((1993)行初字第8号),花甲乡人民政府以其多次应诉出庭,致使蒙受人力、财力的损失为由,认为铅矿厂存在滥诉行为。自此“滥用行政诉权”便成为被告或第三人常用的辩称理由之一,如2010年的王某诉驻马店市房产管理局案中((2010)驿行初字第06号),第三人辩称原告不具备诉讼主体,纯属无理滥诉;2011年的蓝某某诉某某市人力资源和社会保障局案中((2011)青行初字第6号),第三人辩称原告进行恶意滥诉,以达到拖延时间支付第三人工伤赔偿金的目的;2013年的蒲岐东门外村村民委员会诉乐清市人民政府案((2013)浙行终字第117号),被上述人辩称:上述人明知土地征用协议所在,该厂房建设也是经过土地征用备案批准建设的,其行为完全是滥诉。

在1993年至2015年期间,存在“滥诉”字眼的裁判文书共计19份。总体来看,滥用行政诉权更多作为当事人的抗辩,法院也并未直接回应这些抗辩。滥用行政诉权存在两种不同语境下的含义,即当事人语境和法院语境。前者对于行政滥诉的界定较为宽松,如“多次提起行政诉讼”、“不具有诉的利益”、“以行政诉讼实行其他目的”、“违反诚信原则”等皆可构成滥用行政诉权。后者对于行政滥诉的界定则较为谨慎,法院仅对齐某等诉民政局案((2004)朝行初字第152号)、杨政权诉肥城市人民政府案((2008)鲁行终字第81号)作出回应,且采取发表评论文章而非裁判文书的方式。而陆红霞案中,法院一改往常谨慎之作风,以滥用行政诉权为由驳回陆红霞的起诉,并在裁定书中就滥用行政诉权的界定标准作论证说明。两种语境下的行政滥诉的含义不同,由此衍生出不同类型的滥用行政诉权。如何建构滥用行政诉权的界定标准?在《政府信息公开条例》和立案登记制的背景下,如何在保障行政相对人诉权和维护有限司法资源之间寻求平衡点?就上述问题而言,在目前我国行政诉讼中,既缺乏制度层面的设计,也未在理论上对滥用行政诉权进行建构。

二、行政滥诉概念的初步界定

行政诉权是以保护个人利益为目的的主观诉讼,只要公民、法人或者其他组织认为存在侵犯法益的情形,即可向法院提起行政诉讼。诉讼的提起只需满足法定起诉条件即可启动诉讼程序,因而容易引发滥用行政诉权的现象。我国学界关于该领域的研究尚未成熟,目前滥用行政诉权并非法律上的概念,还包括道德评价的意味。当事人语境下有关滥诉的表述能否作为研究对象值得考虑。结合当事人和法官语境下的表述,以此作我国滥用行政诉权“正本清源”之基础。从域外实践看,滥用行政诉权并非仅限于诉讼资格方面,还包括诉讼目的及诚信原则等。因此在建构我国滥用行政诉权时,需要借鉴域外经验、民事诉权和典型案例。

(一)两大法系对滥用诉权的共同界定

大陆法系通过行政诉讼起诉资格界定滥诉标准。起诉资格是指当事人对行政机关等公共机构的决定提出反对的资格而言,其设立目的在于防止起诉人滥用诉权,在保障个人权利和维护有限司法资源之间寻求最佳的结合点。在法国的越权之诉和完全管辖权之诉中,申诉人必须具备当事人资格,否则无法进入行政诉讼程序[1]。德国对原告资格的认定主要通过诉之合法要件:一项权利;原告的主观权利;足够说服力的侵害事实[2]。与法、德两国不同,日本通过对诉的利益的判断来界定滥用诉权问题,诉的利益是诉权的要件[3]。

英美法系通过过滤机制界定滥用诉权标准。过滤机制是指法院只能使用许可所提供的机制,排除那些完全没有任何道理或好事之徒提出的无关紧要的申请。这一机制与大陆法系国家对于行政起诉资格的界定存在相似之处,英国对起诉资格问题不进行严格审查,判断起诉资格的方法为对案件是非的预先判断[4]。过滤机制的作用在于发挥有限的司法资源,将部分司法申请剔除出法院的审理程序。与英国相似,美国司法审查的重要内容为对受理条件的审查,在涉及原告资格方面,大体经历合法利益标准、利益损害条件、因果关系条件三个阶段[5]。

两大法系对于滥用诉权行为的界定均基于审查原告起诉资格,但是对于滥用行政诉讼的界定仅限于是否满足原告起诉资格方面。对于“多次提起行政诉讼”、“以行政诉讼实现其他目的”、“违反诚信原则”等滥用行政诉讼行为,两大法系均未予以界定及规制。“行政诉讼所采取的起诉事项概括主义与诉的利益的放宽,使抗告诉讼正在变成国民较为容易利用的诉讼方式,结果这不仅使大量案件作为行政案件成为法院审理的对象,也使具有多种多样内容的诉讼走进了法院的大门”[6]。

(二)我国行政诉权之界定

目前,我国虽未对滥用行政诉权行为作深入探讨,但是在行政诉权的界定上已有相关研究。有学者认为,行政诉讼法学上的“诉讼权能”或“诉权”是指在具体行政诉讼案件中适的原告能够有效实施的诉讼权能,这种权能就是我们通常所说的原告资格[7]。这一观点将行政诉权等同于原告资格,换言之,只要不符合原告资格即意味着需要承担滥诉之风险。有学者认为诉权是当事人实现诉的基本手段,但与起诉权存在区别,诉权包括起诉权在内的其他诉权[8]。判断原告是否具有原告资格的基本条件为起诉人与被诉行政行为之间是否具有“法律上的利害关系”,但是我国现行法律并未对其作出明确界定。还有学者认为,诉讼法层面上的行政诉权包括四个方面的要素:客体、主体、程序、目的[9]。因此,在实务中更多通过法院的自由裁量权予以应对。行政诉讼作为主观之诉,在立案登记制改革的背景下,由于法院对原告资格的审查为形式审查,不排除公民为了实现其他目的而将行政诉讼作为“施压手段”的可能。

行政诉权、民事诉权均为司法救济权。虽然行政法上的诉权与一般意义上的诉权的制度产生的背景、机理千差万别,但是把握行政诉权的含义不得不从一般意义上的诉权开始,尤其需要借鉴民事诉权的理论。传统的民事诉权理论,诉的利益是判断当事人是否具有原告资格的重要标准之一,在具体案件中,只有被告所实施的行为与原告存在直接利害关系,提起诉讼的原告才能被称为正当当事人。当事人适格的一般判断标准包括民事权利义务主体、法律上的利害关系、正当当事人可自我归责。随着“当事人适格扩张”、“社会权”、“诉权扩张”等理论的发展,民事滥诉之虞主要在于为公益诉讼领域,这与由政府信息公开引起的行政滥诉案件存在明显不同。

与民事诉权不同,行政诉权具有自身特征:首先,行政诉权针对的对象是国家权力,民事诉权针对的对象是特定个人的私人利益;其次,行政诉权本质上属于公益诉权,在行使这一权力时,体现的是对公共利益的维护。“公法关系虽然也对相对人的权利和义务发生影响,但公法关系的目的不在于保护个别公民起诉的权利,而在于促进公共利益”[10]。最后,行政诉权的地位具有恒定性,诉权主体只属于公民、法人或者其他组织,行政诉讼原被告诉讼地位的衡定性不因行政机关行使诉权而改变。在界定滥用行政诉权时,需要考虑到行政诉权自身的特殊性,在维护有限的公共资源与防止行政机关以滥诉逃避责任之间寻求平衡点。

(三)典型案例的启示

在建构我国滥用行政诉权时,典型案例的作用不可忽视。如何界定滥用行政诉权以及运用何种规制方式?我国法院在不同案例中持有不同态度,这些态度甚至是截然相反的。如赵正军诉物价局政府信息免于公开案:2008年9月21日,郑州市物价局在新闻媒体上发布关于集中供热调整听证会的公告。同年9月24日,赵正军因供暖价格调整申请郑州市物价局公开郑州市热力总公司近三年的经营状况、财物决算报表等。郑州市物价局因公开内容涉及商业秘密,作出免于公开告知书并送达给申请人。赵正军不服,向郑州市中原区人民法院提起行政诉讼[11]。本案涉及赵正军是否具备行政诉讼的原告资格的认定,郑州市物价局因赵正军向其提出信息公开申请而作出免于公开告知书的具体行政行为,因此赵正军与其存在法律上的利害关系,具备行政诉讼的原告资格。由此可见,本案中赵正军是否构成滥用行政诉权的关键在于是否具有法律上的利害关系。在认定法律上的利害关系时,法院并未审查赵正军是否存在滥用获取政府信息权的问题。

对于陆红霞诉南通市发改委案,法院的态度则截然不同。2013年11月26日,陆红霞向南通市发改委申请公开“长平路西延绿化工程的立项批文”。同年11月28日,南通市发改委作出通发改信复[2013]14号《政府信息公开申请答复书》并提供了通发改投资[2010]67号《市发改委关于长平路西延工程的批复》。2015年2月27日,南通市港闸区人民法院作出行政裁定,认定陆红霞滥用获取政府信息权、滥用诉权,决定对原告陆红霞的起诉不作实体审理。陆红霞不服,向南通市中级人民法院提起上诉。2015年7月6日,南通市中级人民法院作出裁定,驳回陆红霞的上诉,维持原裁定。与赵正军诉物价局政府信息免于公开案相比,本案除认定原告陆红霞是否符合起诉资格外,还对其提起诉讼的目的、诚实信用原则等作论证说明,特别是涉及诉讼目的方面,结合滥用获取政府信息权,对原告滥用行政诉权进行界定。

通过比较赵正军案与陆红霞案,可以发现我国在认定滥用行政诉权方面均涉及原告的行政起诉资格,这也是界定滥用行政诉权的要件之一。同样存在多次提起行政复议和行政诉讼的情况,法院在陆红霞案中对其提起行政诉讼的目的作论证说明,并将其滥用获取政府信息权、多次提起行政诉讼的“前科”引入滥用行政诉权的界定标准。“赋予公民的诉权并不是毫无限制,只是由于它关涉到公民基本自由,应对其进行相对有限的限制”[12]。上述两个典型案例的启示在于提供建构滥用行政诉权的框架:除诉讼资格外,仍存在诸如诉讼目的不正当、违背诚信原则等构成滥用行政诉权之空间。

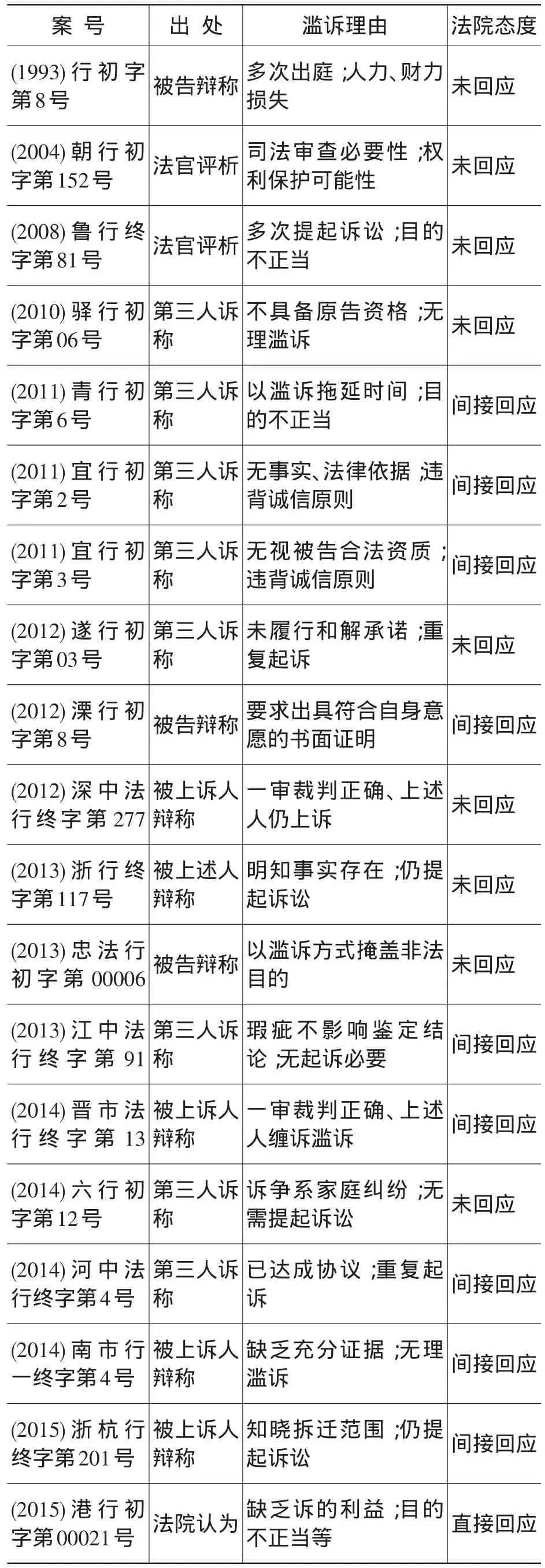

三、滥用行政诉权的构成要件

通过对滥用行政诉权的初步界定,不具备诉讼资格(诉的利益)仅为滥用行政诉权的要件之一,将其置于诉讼资格认定的框架下能规制部分滥诉行为。但是诉讼资格作为过滤机制,无法规制具备诉讼资格而怀有不正当之诉讼目的、违背诚信原则的行政滥诉。因此,可以将滥用行政诉权定义为:公民、法人或者其他组织不具备原告资格,缺乏法律上的利益或者基于其他非法目的、违背诚实信用原则,多次提起行政诉讼的行为。我国对滥用行政诉权的界定是一个动态、发展的过程,从单纯认为“多次提起行政诉讼即构成行政滥诉”,再到“缺乏诉的利益、不符合原告资格”,以至“以行政诉讼实现非法目的”、“违背诚实信用原则”。其形式上为当事人视野向法官视野之转变,实质上为行政滥诉认知之完善。区分不同语境下的行政滥诉,并非是一种随意、主观的臆想,而是基于我国司法实践的归纳总结,其目的在于提炼滥诉行政诉权的构成要件,实现公民诉权与司法资源的良性互动。有鉴于此,笔者将搜集到的有关滥用行政诉权的案例作了整理(见表1),其中“法官评析”是指主审法官在评论性文章中的观点,“法院认为”是指法院裁判文书中的内容;“未回应”是指法院的裁判文书中并未回应滥诉辩称;“间接回应”是指法院通过认定案件事实回应滥诉辩称,但并未在裁判文书中直接提到“滥诉”;“直接回应”是指法院在裁判文书中就滥诉界定、规制路径等作出论证说明。

表1 1993—2015我国行政滥诉裁判文书整理

(一)构成要件之一:多次提起诉讼

单纯的多次起诉行为,并不能当然认定为滥用行政诉权。但是起诉次数这一“表象”可以作为判断滥用行政诉权的要件之一,那玉铅矿厂诉花甲乡人民政府案((1993)行初字第8号)、杨政权诉肥城市人民政府案((2008)鲁行终字第81号)、陆红霞诉南通市发改委案((2015)港行初字第00021号)等均出现“多次提起诉讼”的表述。其中那玉铅矿厂案中的“多次诉讼”是当事人语境下的行政滥诉;杨政权案、陆红霞案中的“多次诉讼”则是法官语境下的行政滥诉,值得注意的是不同语境下“滥诉”的含义不同。当事人认为只需满足“多次提起诉讼、造成人力物力损失”的条件即可构成滥用行政诉权,法院在其基础上还提起对行政诉讼目的进行考量。单纯的“多次诉讼”原因复杂多样:当事人错误提起、管辖权争议、和解撤诉等程序性问题;为非法目的起诉、违背诚实信用原则等“恶诉”、“滥诉”、“缠诉”等。但是提起诉讼的次数可作为判断滥用行政诉权的外在标志之一,其与诉讼目的不正当、违背诚实信用等类型的行政滥诉存在密切联系。

(二)构成要件之二:缺乏原告资格

根据我国学界关于行政诉权的研究,缺乏行政诉讼的原告资格属于真正意义上的滥用行政诉权。如王某诉驻马店市房产管理局案((2010)驿行初字第06号),第三人辩称原告缺乏起诉资格,其行为纯属无理滥诉。除认知因素导致错误诉讼外,明知自身不具备原告资格仍不断提起行政诉讼的行为属于滥用行政诉权。诉的利益是判断原告资格的重要标准,如陆红霞诉南通市发改委案((2015)港行初字第00021号),法院认定原告陆红霞缺乏诉的利益,故构成行政滥诉。对于前者,法院并未对第三人的诉称予以回应。对于后者,法院认为陆红霞由于滥用获取政府信息权,客观上不具有值得保护的合法、现实的利益。这类案件与诉讼目的不正当紧密关联,“某些当事人对行政机关有抵触情绪,双方一有小摩擦就要打官司。这类人员一般因其提出的不合理利益诉求或不切实际的要求未能实现,就不停诉讼、上访甚至闹访”[13]。

(三)构成要件之三:行政诉讼目的不正当

“法律程序(legal process)像市场过程一样,它的施行主要有赖于为经济私利所驱动的私自个人(private individual),而不是利他主义或者政府官员”[14]。在政府信息公开、立案登记制改革背景下,难免存在公民以行政诉权作为实现非法目的手段之风险。在我国司法实践中,蓝某某诉某某市人力资源和社会保障局案((2011)青行初字第6号)、王某诉王某某等婚姻行政确认纠纷案((2013)忠法行初字第00006号)、陆红霞诉南通市发改委案((2015)港行初字第00021号)等均涉及“行政诉讼目的”之界定,具体包括以诉讼拖延时间、掩盖非法目的、获取拆迁利益最大化等。从域外经验看,法国将拖延诉讼认定为滥诉行为。根据法国新民诉法第32-1条规定:以拖延诉讼的方式,或者以滥诉方式进行诉讼的,得科处3000欧元的民事罚款,且不影响可能对其请求的损害赔偿[15]。行政诉讼的目的在于保障公民的合法权益、为政府行为提供正当性支持、解决行政纠纷。任何背离这一宗旨的行为,均为滥用行政诉权之表现。在陆红霞案中,法院依职权查明陆红霞不断向政府及相关部门申请信息公开,认定其目的在于向有关部门施加压力,以实现拆迁补偿安置利益的最大化。

(四)构成要件之四:违背诚实信用原则

“任何人均不得以其卑劣的行为获得法院对其主张的支持”[16]。违背诚实信用原则的诉讼行为应当认定为滥用行政诉权。在我国司法实践中,违背诚实信用原则表现方式复杂多样,其中又可分为三类:第一,无事实证据:如马站国、马召诉城建局案((2011)宜行初字第2号)、黄有祥等诉武鸣县人民政府案((2014)南市行一终字第4号);第二,明知相关事实:如马站国、马召诉城乡规划局案((2011)宜行初字第3号)、蒲岐东门外村村民委员会诉乐清市人民政府案((2013)浙行终字第117号)、孙文忠等诉房管局案((2015)浙杭行终字第201号);第三,未履行承诺:如崔金鹏诉驻马店市房管中心案((2012)遂行初字第03号)、余国忠等诉龙川县城建局案((2014)河中法行终字第4号)。法院对于上述案件中行政滥诉的规制更多通过对案件事实、管辖范围等的认定,间接回应被告、被上述人或第三人所提出的滥诉辩称。从域外经验看,违背诚实信用原则的诉讼行为属于典型的滥用诉权行为。英国将“通过捏造事实并借助法律程序的运作以达到损害他人的目的”[17]视为滥用法律程序,并将承担侵权责任。法国将诉讼参加人违背诚实信用原则、为拖延诉讼进程而采取各种方法的行为认定为违法行为,同时这类行为属于需要规制的滥诉行为之一[18]。

四、规制路径的选择

在对滥用行政诉权进行界定的基础上,我们可以得出滥用行政诉权的界定标准:第一,是否具备原告资格;第二,行政诉讼目的是否正当;第三,是否违背诚实信用原则。关于单纯多次提起行政诉讼的行为,不宜简单地认定为滥用行政诉权。提起行政诉讼的目的与诚实信用原则存在交叉重合,歪曲行政诉讼目的多数表现为对诚实信用原则的违背。由于违背诚实信用原则的表现方式复杂多样,故并不能将两者简单等同起来。

(一)关于多次提起行政诉讼:立案登记制下的司法审查

为了应对“起诉难、立案难”问题,我国于2014年修订《行政诉讼法》,改立案审查制为立案登记制。根据新《行政诉讼法》第51条规定:人民法院在接到起诉状时对符合本法规定的起诉条件,应当登记立案。关于起诉条件,新《行政诉讼法》第25条、第49条对利害关系、明确被告、诉讼请求、事实根据、受案范围及管辖法院作出规定。当事人多次提起行政诉讼的理由复杂多样,可由管辖法院、受案范围等程序性问题引起,也可由不正当的诉讼目的、违背诚实信用原则的“缠诉”、“滥诉”所导致。立案登记制的设立,其目的在于保障当事人行使诉讼权利。单纯地多次提起行政诉讼,并不意味着构成滥用行政诉权,应当对这类行为作出区分。

当事人由于缺乏诉讼经验,对证据形式、受案范围、管辖法院等无准确认识从而多次提起诉讼。法院应当在立案登记阶段对其作出说明,根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题的解释第1条规定,“起诉内容或者材料欠缺的,人民法院应当一次性全面告知当事人需要补正的内容、补充的材料及期限。”对于诉讼目的不正当、违背诚信原则的诉讼行为,法院应当在立案阶段和审判阶段作出相应规制。有学者认为新《行政诉讼法》规定的“立案登记制”实为“准立案登记制”,与英、美、德等域外立案登记制中仅作形式审查相比,我国法院还对当事人能力、管辖法院等实体诉讼要件进行审查,这与立案登记制的精神相悖[19]。但是我国法院在立案阶段对滥用行政诉权的规制难免涉及实质审查,为了维护当事人诉权与司法资源之平衡,对于多次提起行政诉讼的行为,需要坚持以形式审查为主、实质审查为辅的原则。

(二)关于原告资格的认定:诉之利益的司法审查

滥用行政诉权的构成要件之一为不具备原告资格,诉权理论中原告设置的主要目的在于防止行政诉讼起诉人滥用诉权。规制这类滥诉行为需要解决两个方面的问题:即规制介入阶段的选择和规制方式的选择。就规制介入阶段而言,可分为立案阶段与审判阶段。结合新《行政诉讼法》第25条、第46条、第51条之规定,若公民、法人或者其他组织不具备原告资格,则不符合法定起诉条件,法院应当作出不予立案的裁定。由此观之,我国法院对滥用行政诉权的规制在立案阶段便已介入,这与英、美、德等域外立案登记制存在不同。判断原告资格的关键在于原告与行政行为是否具有利害关系。根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题的解释第13条规定,我国关于利害关系的认定可分为四类:被诉具体行政行为涉及其相邻权或者公平竞争权;与被诉的行政复议决定有法律上的利害关系或被追加为第三人;要求依法追加加害人法律责任;与撤销或变更具体行政行为有法律上的利害关系。在界定滥用行政诉权时,应当对“法律上的利害关系”作适当扩张。

现行法律有关原告资格的规定,可作为构建规制滥诉的过滤机制之基础。以英国为例,在准许阶段进行司法审查,目前也构成英国司法审查程序的一部分,其目的不在于判断案件的实体问题,而主要在于避免法院在管辖权问题上浪费时间。过滤机制的设立应当得到法律的许可,排除对象为不具有原告资格的诉讼行为,因而不会造成退化为立案审查制的后果。就规制方式而言,早期法院往往不予回应或者间接回应,如王某诉驻马店市房管局((2010)驿行初字第06号)。而陆红霞诉南通市发改委案((2015)港行初字第00021号),法院则采取直接回应的规制方式,具体表现为“严格审查、举证责任”。在《政府信息条例》实施的背景下,“井喷式”的申请政府信息公开导致滥用行政诉权现象的出现。在陆红霞案之前,法院针对此类案件以驳回诉讼请求为主,部分判决撤销重做。驳回诉讼请求的理由包括缺乏事实和法律依据、非生产、生活和科研需要;撤销的理由包括主体错误、程序违法或存在瑕疵等。陆红霞案存在法院为政府“站台”的意味,但是以驳回诉讼请求和撤销重做仍可作为审判阶段适当的规制方式。

(三)关于行政诉讼目的:侵权责任理论的引入

在对滥用行政诉权作提炼时,提到诉讼目的不正当与违背诚信原则在司法实践中存在交叉重合的情况。针对上述两类行政滥诉行为,我国法院可从域外实践中吸取经验。以拖延诉讼为例,如我国蓝某某诉某某市人力资源和社会保障局案((2011)青行初字第6号),第三人诉称原告将行政诉讼作为拖延时间的手段,以达到延迟支付第三人工伤赔偿金的目的。再如王某诉王某某等婚姻行政确认纠纷案((2013)忠法行初字第00006号),被告辩称原告以行政诉讼作为拖延手段,企图否认其父与第三人的婚姻关系。我国法院对上述拖延诉讼的辩称并未予以直接回应,更不论对其采取规制方式。在法国,拖延诉讼或者滥用诉权被视为侵权行为,法国新民事诉讼法第32-1条、第118条、第123条等条款均对这类行为作出规制,对意图拖延诉讼以实现非法目的的行为,法院可科处最高额3000欧元的罚款,且不影响对其判处损害赔偿[20]。在英国,如果当事人捏造事实并通过法律程序达到损害他人的目的,那么其将承担滥用法律程序的侵权责任。英国法将滥用法律程序视为侵权责任,可分为恶意控告和其他方式,前者的构成要件十分严格,后者的表现方式复制多样。提起恶意控告之诉必须证明被告控告无合理或可能的根据、具有主观恶意、造成原告损害等,且多指刑事诉讼程序方面。在滥用民事诉讼程序方面,如错误提起诉讼程序、以诉讼达成其他目的等,并不能以恶意控告之诉进行救济。

针对上述行政滥诉行为,可考虑引入侵权责任理论。“社会本位之下,权利兼具追逐个人私利(私益性)与维护社会公益(公益性)的两面性。权利必须从法律所认定之旨趣而行使,若权利人反于其旨趣而为或不为,则可构成不法行为”[21]。从宏观侵权法的角度看,滥用诉权应受到民法中禁止权利滥用原则之约束。英国对除恶意控告外的滥用诉讼程序行为并无强力规制之措施,而错误起诉或者诉讼目的不正当在审判阶段如无合理根据,自会承担败诉之结果。法国对滥用诉讼权利的规制主要在民商事领域,只有在构成恶意或者等同于欺诈的严重过错时才能认定为“滥诉行为”,并对“应当受到谴责的轻率行为”作出规制。法国法以过错作为滥用诉权的主观构成要件,当事人对其权利不准确并不构成过错。在借鉴侵权责任之前,需要明确我国《侵权责任法》的调整对象。《侵权责任法》第1条规定,本法目的在于保护民事主体的合法权益,明确侵权责任,预防并制裁侵权行为。与民事诉讼不同,行政诉讼的对象为行政机关及其工作人员的行为,当事人通过行政滥诉侵害公权力,这一行为能否通过侵权责任进行规制值得考虑。域外实践将滥用诉权视为侵权行为,行政诉权作为司法救济权利的组成部分,存在引入侵权责任的空间。

五、结 语

对滥用行政诉权作出区分,并非是一种主观臆想,而是在考量我国1993-2015年期间行政滥诉案例的基础上就如何界定滥用行政诉权的标准提出的一种提炼和建构。由于我国学界并未对滥用行政诉权做深入研究,因此在作提炼时需要借鉴域外经验乃至民事诉权理论。通过对数十个案例的整理,我们可以发现不同视野下的行政滥诉行为,当事人和法官的认识是动态发展的过程。关于规制路径的选择,法院在陆红霞案之前对行政滥诉并未予以回应。陆红霞案的意义在于法院首次对滥用行政诉权行为作出界定,并选择相应的规制路径,这也为建构我国滥用行政诉权提供了良好的契机。滥用行政诉权的表现形式复杂多样,单纯的多次诉讼行为并非绝对意义上的行政滥诉。不同模式的滥用行政诉权的规制路径不尽相同,就“多次提起诉讼”、“不具备原告资格”而言,通过立案阶段的辅助性的实质审查及审判阶段对案件事实的认定即可实现规制;就“诉讼目的不正当”、“违背诚实信用原则”而言,可考虑侵权责任理论及科处罚款之引入,从而实现公民诉权与司法资源之平衡。

[1]王名扬.法国行政法[M].北京:北京大学出版社,2007:534-540.

[2]弗里德赫尔穆·胡芬.行政诉讼法[M].莫光华,译.北京:法律出版社,2003:244.

[3]黄娟.两大法系诉的利益学说与立法之比较[J].民事程序法研究,2004(1):259-269.

[4]彼得·莱兰、戈登·安东尼.英国行政法教科书[M]第五版.杨伟东,译.北京:北京大学出版社,2007:519-526.

[5]李杰,王颖.行政诉讼原告的主体资格[J].人民司法,2002(9):45-49.

[6]原田尚彦.诉的利益[M].石龙潭,译.北京:中国政法大学出版社,2014:281-282.

[7]范志勇.立案登记制下的行政诉讼原告资格[J].法学杂志,2015(8):124-131.

[8]章剑生.现代行政法基本理论[M].第二版.北京:法律出版社,2014:800.

[9]高家伟.公正高效权威视野下的行政司法制度研究[M].北京:中国人民公安大学出版社,2013:30-32.

[10]王名扬.英国行政法[M].北京:北京大学出版社,2007:156.

[11]邓红阳.一个市民与政府的“公开”之争[N].法制日报,2011-05-07.

[12]Georges Ripert.La regle morale dans les obligations civiles[M].LGDJ,2009:169.

[13]经童金.行政滥诉不利于和谐社会的构建[N].江苏经济报,2013-10-16.

[14]波斯纳.法律的经济分析(下)[M].蒋兆康,译.北京:中国大百科全书出版社,1997:678.

[15]法国新民事诉讼法典[M].罗结珍,译.北京:法律出版社,2008:81.

[16]Favoreu L,Philli L.Les grandes décisions du Conseilconstitutionnel[M].Dalloz,2005:25.

[17]英国侵权法[M].胡雪梅,译.北京:中国政法大学出版社,2008:333-338.

[18]SergeGuinchard,CécileChainaisetFrédérique Ferrand.Procédure civil Droit interne et droit de l’Union européenne[M].Dalloz 30e edition,2010:128.

[19]黄先雄,黄婷.行政诉讼立案登记制的立法缺陷及应对[J].行政法学研究,2015(6):20-28.

[20]王艳.法国民事滥诉的规制——以法国司法判例为考察对象[J].法律适用,2014(12):121-125.

[21]牧野英一.法律上之进化与进步[M].朱广文,译.北京:中国政法大学出版社,2003:23.

The Elements and Regulations for Abuse of Administrative Litigation

FANG Yang

(Koguan Law School,Shanghai Jiao Tong University,Shanghai 200030,China)

At present,the research of abuse of administrative litigation is scanty in China,while the provisions of statutory law focus on protecting the administrative litigation.In a substantial majority of decisions,“abuse of litigation”mainly appears in argument,but the courts do not react directly.This thesis refines the elements of“abuse of litigation”and criteria for judgment based on cases in China.Combining theoretical studies home and abroad,the thesis also explores the regulations for“abuse of litigation”.

abuse of administrative litigation;elements;regulation

D035-0

A

1674-8638(2016)05-0091-07

2016-04-13

方扬(1992-),男,浙江浦江人。助教,硕士,研究方向:食品安全,政府监管。

10.13454/j.issn.1674-8638.2016.05.014

[责任编辑:胡亭亭]