安徽旅游业差异化发展研究

陈乐颖

(安徽大学 经济学院,安徽 合肥 230601)

安徽旅游业差异化发展研究

陈乐颖

(安徽大学 经济学院,安徽 合肥 230601)

文章通过构建城市旅游产业评价指标体系,结合因子分析的方法,分析出以黄山为代表的皖南地区的旅游业发展应遵循“政策引导,资源优势型”模式,以城市资源环境为先导,实现旅游产业的规模效应,走现代旅游产业转型升级的发展路径;以合肥为代表的皖中地区遵循“产业规模型”模式,通过合肥经济圈旅游区推动城市内部各行各业的交融,研发新型旅游产品并丰富旅游业态;而以蚌埠为代表的皖北地区在转型升级的过程中应以旅游业为重,走“政策引导型”发展道路以此促进旅游产业结构优化升级。

旅游业;差异化发展;因子分析;指标体系

“十二五”期间,安徽省旅游业旅游总收入由2010年1 150.6亿元增长到2015年的4 120亿元,年均增长29.06%,旅游业成为安徽省经济运行中不可忽视的力量。“十三五规划”也要求继续大力发展旅游业。但受制于资源禀赋、客源市场、地域社会经济发展水平、地域经济结构等条件,安徽省内各市旅游业的发展速度、模式都有各自特点,因而旅游业不能同质化发展。

张凌云(1998)以变异系数为测算指标,指出我国旅游业的空间布局存在客源型、混合型和资源型结构[1]。叶护平、韦燕生(2005)采用泰尔指数分解法分析出自20世纪末以来我国旅游业区域差异中的相对差异在不断缩小的同时,东西部的绝对差异不断扩大[2]。李瑶亭(2013)将影响城市旅游产业的发展因素归为三类:政策环境、产业环境以及城市环境[3]。蒋丽芹(2012)研究发现中国旅游业的结构性问题主要体现在热点旅游地区发展很快,而其他地区发展缓慢,只有利用旅游资源禀赋差异,形成旅游资源的互补、旅游产业的联动,以此实现区域旅游包容性增长才能解决中国旅游业的结构性问题[4]。张伟、刘苏、张文新(2011)指出安徽省各市旅游资源禀赋的分布差异与旅游业促进经济增长的能力具有很强的共轭性[5]。陈田、汪德根(2011)总结出旅游资源优越性、交通条件、经济状况是影响中国旅游经济不均衡发展的主要因素,旅游资源品位度、垄断度和集聚度等优势明显的区域旅游发展水平高[6]。王良健、袁凤英、何琼峰(2010)得出旅游业对经济有积极的促进作用,并且入境旅游相较于国内旅游对经济的正效应更为明显[7]。赵磊、王佳(2015)证明了旅游的增收能力与经济的增长规模之间存在“互动循环”效应,即经济发达省份旅游发展的创收能力对其增长的长期贡献意义相对中西部地区更为突出[8]。以上研究从我国旅游业的东西部差异、经济效应、结构性等角度多层次多角度分析了我国旅游业的演进发展问题,但缺乏具体的微观案例分析。本文以上述文献为借鉴,通过具体分析安徽省的三大特征城市来研究旅游业区域差异。

一、安徽省旅游产业非均衡发展现状分析

安徽目前的旅游格局存在着明显的两极分化,皖南地区的黄山和九华山声名远扬,皖北地区的历史名城鲜有人问津。安徽旅游产业发展主要存在以下两点问题。

(一)旅游总收入非均衡现状

安徽省各市旅游总收入的差异显著,2014年旅游业发展缓慢的铜陵市的旅游收入仅占黄山市的1/7。表1是2012、2013和2014年皖南、皖中以及皖北的各市旅游收入的情况。

表1 皖南、皖中和皖北各市旅游收入 亿元

(二)旅游资源及外部环境非均衡现状

皖北旅游资源总量较少,在地理分布上也有很大差异。同时,皖北约占安徽45.5%的人口削弱了其人均经济拥有量,拉低了其接待游客水平。

皖中城市的经济发展迅速,城市的外部环境设施和配套设施、技术发展水平等有利因素为旅游业的发展提供了扎实的基础,尤其是省会合肥,在将有较多旅游景点的六安市划入其经济圈后,旅游业迅速扩张壮大。

皖南的旅游资源不仅数量上占优势,在品质上也有闻名中外的黄山等旅游景区。饭店和服务业都较为发达,旅游接待能力领先全省,同时,约占全省10%的人口拥有全省最高的人均GDP,皖江城市带经济发展较快,合福高铁、宁安城际以及沿江高速公路的便利吸引了很多外省游客。

由以上分析可以看出,安徽旅游业有着较大的地区差异,所以旅游业的发展应选择异质化的发展方向。本文将安徽省各区域分为:皖南、皖中、皖北,各选一个代表城市,采用指标量化的方法进行深入分析,试图找出各自旅游业的发展模式,以此推进安徽省旅游业的整体快速和均衡发展。

二、城市旅游产业的评价指标体系

作为一个复合的产业系统,旅游业的发展受内因和外因的共同作用:政府政策的外部推动、城市发达程度以及旅游业自身的禀赋条件和发育状况。

(一)政策层面的指标选取

政府政策对旅游业能带来极大的导向作用,通过城市之间旅游合作、对环境保护的重视度以及对旅游投资的注入对旅游业产生推动。本文基于数据的可得性以及指标的可操作性,分别从政府的政策效果、对旅游人才的人力资本注入、对第三产业的支持以及资金投入数量这几个角度来选取相应指标(具体见表2)。

(二)旅游产业发展层面的指标选取

旅游产业发展层面影响因素取决于当地旅游业自身的发育程度,包括旅游资源的数量和品质、基础规模、产业集群和产业效率。

(1)旅游资源的数量和品质可以用各城市拥有的A级旅游景区数来衡量,该指标既能简明有力的说明城市的旅游资源质量,也是吸引游客的直接原因。

(2)基础规模的大小可以判断旅游业的发展程度,根据旅游业发展程度来判断是否应该利用规模优势集群发展,还是通过差异化当地旅游业走特色之路。本文根据城市的旅游业总收入来区分各地的产业规模。

(3)产业集群判断的是城市的核心旅游企业在整个城市旅游中的地位及影响力,为直观表示此数据,通过计算旅游产业核心企业集中度来反映。

(4)产业效率通过比较游客的平均消费以及客房住宿,判断旅游产业的景区经营效率和宾馆营业效率。

(三)外部发展环境层面的指标选取

外部发展环境层面影响因素包括城市区位条件、关联产业发展、创新氛围等。城市区位条件通过城市的道路交通条件、通信便利程度以及配套的公共服务影响旅游业发展;关联产业发展能对旅游业产生一定的促进作用,通常对旅游业产生最直接影响的产业为第三产业,故本文采用城市第三产业增加值占国内生产总值比重指标来衡量;旅游业发展需要投入相应的人力物力,故一个地区的经济水平和工资物价水平对旅游业成本会有很大影响,本文选取城市GDP、非农人口比重、在岗职工平均工资指标高低考察上述因素;创新氛围反映了城市的科技进步及开放程度,本文选取城市专利授权数来衡量(具体指标见表2)。

表2 旅游产业评价指标

城市旅游资源禀赋计算公式为Ri=Wi,其中Ri为城市旅游资源禀赋综合得分,Wi为城市拥有的第i级旅游景区的数目。

旅游重点产业旅游企业集中度为:城市旅游核心产业企业数与全省旅游核心产业企业总数的比值,包括旅行社和星级饭店。

三、城市旅游产业发展模式与效应研究

上述指标对旅游业的发展具有很强的关联性,为了揭示旅游产业发展影响因素之间的动态关联特征与程度,本文运用spss软件进行因子分析,发现所有数据都能通过KMO检验和BARTLETT检验,可以用来做因子分析。

(一)皖南旅游产业发展模式与效应研究(以黄山为例)

1.政策层面因子分析

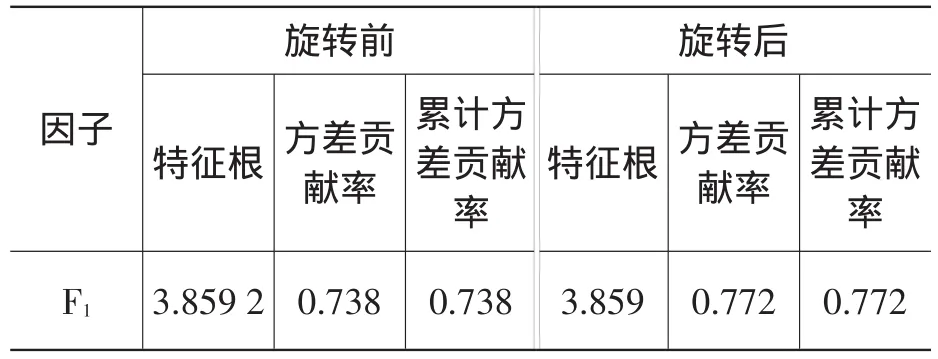

从总方差解释表3可以看出,选取一个因子,其特征根为3.859,累计贡献率达0.738,说明该因子反映政策层面数据的绝大部分信息,因而是可行的。

表3 因子特征根及方差贡献率

表4 旋转后的因子载荷矩阵

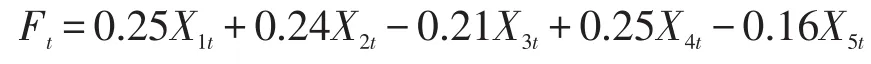

公共因子F在政策层面的指标上的载荷都较大,除了X5都超过了80%,该因子反映了黄山政府在旅游产业发展人才的储备、产业结构的调整高级化以及政策对旅游业的支持,因此将F定义为政府支持旅游产业因子(见表4)。据此计算公共因子得分系数矩阵,则有:

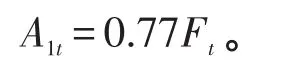

最后以各公共因子的方差贡献率为权重,计算黄山旅游产业政策层面因子得分(见表5),计算公式如下:

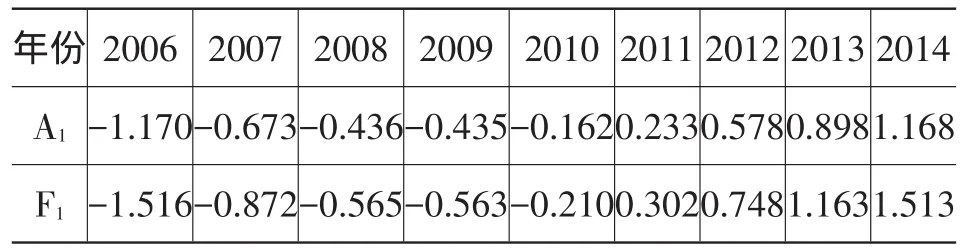

表5 黄山旅游产业政策与因子得分

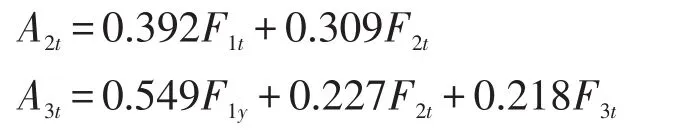

同理得到黄山旅游产业发展层面因子计算公式以及外部发展环境层面计算公式如下:

2.皖南城市旅游产业发展模式的识别

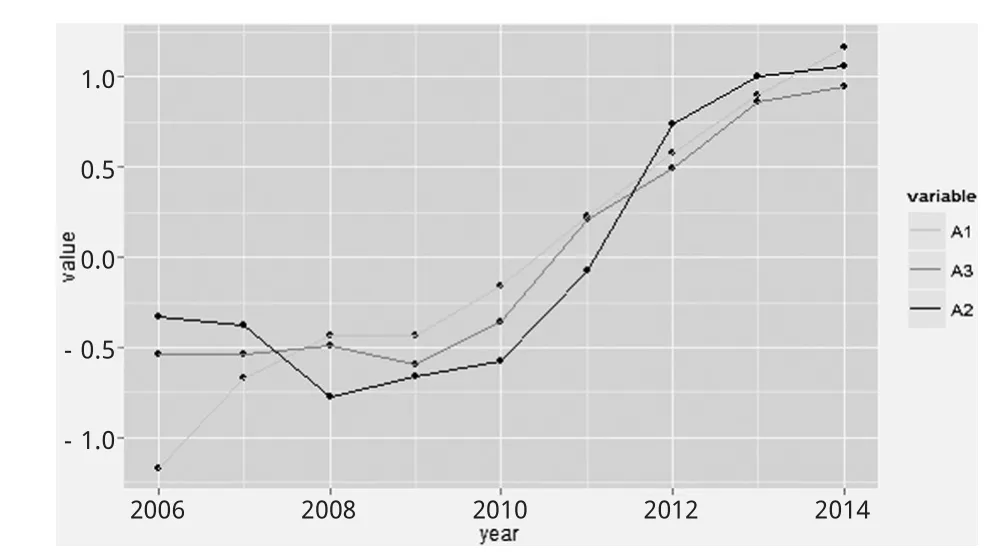

筛选出对黄山旅游业有较大影响的城市政策因子(A1)、产业发展因子(A2)和外部发展环境因子(A3),以观测其变化(见图1)。

图1 黄山旅游产业发展各公共因子得分趋势

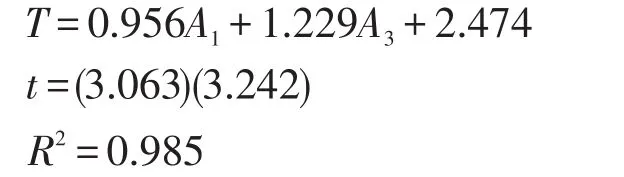

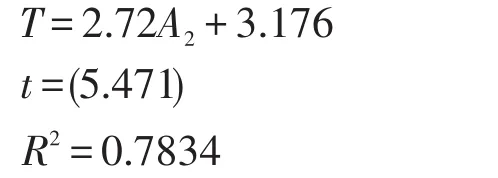

三个层面因子得分都呈上升趋势,进一步对A1、A2和A3旅游产业收入进行标准化处理,以旅游产业收入(T)为因变量,以政府政策因子(A1)、产业发展因子(A2)、外部发展环境因子(A3)为自变量,进行多元线性回归,得到回归方程:

比较A1、A2、A3自变量前的系数可知外部发展环境因子(A3)以及政策因子(A1)对黄山旅游产业发展的影响程度较大(A2未通过检验,故在模型中剔除该变量)。可以看出,外部发展环境因子A3的系数大于政策因子A1,意味着增加产业发展环境投入所能带来的收益要大于政策制定带来的效益。因而将以黄山为代表的皖南城市旅游产业发展模式称之为“政策引导,资源优势型”模式。

表6 黄山旅游产业政策及产业层面因子提取

黄山的政策层面因子主要集中在X4以及X1这两个指标上(见表6)。X4体现了黄山政府为推广黄山旅游而在外资吸引上做出的努力,同时其优越的地理位置条件使得黄山能在第一时间吸收东部发达省份的新兴产业,因而招商引资能力较强。并且黄山拥有优越的旅游资源,名气大,开发早,形成了运营稳定的发展模式。表现在外部发展层面上,体现在旅游产业投入产出因子中的城市旅游总收入及旅游资源禀赋指标载荷较大。成熟的旅游产业伴随着旅游产业运行的高效率,黄山的旅游重点产业旅游企业集中度反映了黄山市旅游企业集群带来了规模效应,促进黄山市旅游业良性循环。

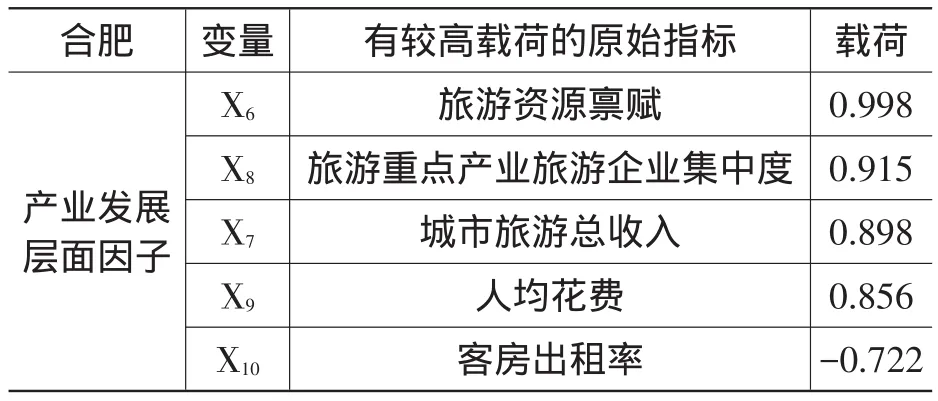

(二)皖中旅游产业发展模式与效应研究(以合肥为例)

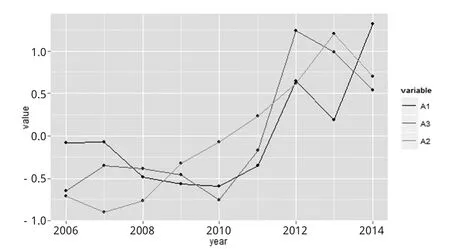

同理可得合肥旅游产业的A1、A2和A3得分如图2所示。

图2 合肥旅游产业发展各公共因子得分趋势

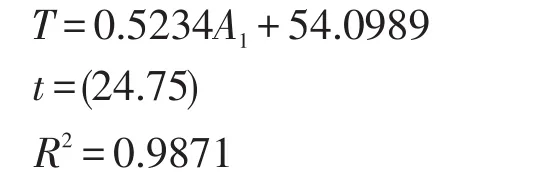

三个层面因子得分都呈上升趋势,进一步对A1、A2和A3旅游产业收入进行标准化处理,以旅游产业收入(T)为因变量,以政策因子(A1)、产业发展因子(A2)、外部发展环境(A3)为自变量,进行多元线性回归,得到回归方程:

由回归方程可知产业发展环境(A2)对合肥旅游产业发展的影响最大(A1、A3未通过检验,故在模型中剔除该变量),因而将以合肥为代表的皖中旅游产业发展模式称之为“产业规模型”模式。说明合肥市可以通过加强景区建设、完善旅游服务和增加旅游品种来提高旅游收入。

表7 合肥产业发展层面因子提取

从表7可看出,合肥市的产业发展层面因子载荷主要集中在旅游资源禀赋(X6)以及旅游核心产业旅游企业集中度(X8)。说明合肥可以依托旅游资源品质和品种的提升来进一步满足小众群体的需求,通过开发新的旅游产品实现差异化发展;同时,体现在产业发展层面因子上的X8载荷较大说明旅游产业的规模效应也应得到重视。

(三)皖北旅游产业发展模式与效应研究(以蚌埠为例)

蚌埠旅游产业的政策因子(A1)得分、产业发展因子(A2)得分和城市产业发展环境因子(A3)得分如图3所示。

图3 蚌埠旅游产业发展各公共因子得分趋势

三个层面因子得分都呈上升趋势,进一步对A1、A2和A3以及旅游产业收入进行标准化处理,以旅游产业收入(T)为因变量,以政策因子(A1)、产业发展因子(A2)、外部发展环境因子(A3)为自变量,拟合方程:

比较A1、A2、A3自变量前的系数可知政策因子(A1)对蚌埠旅游产业发展的影响程度较大(A2、A3未通过检验,故在模型中剔除该变量),因而将以蚌埠为代表的皖北旅游产业发展模式称之为“政策引导型”模式。在上述因子分析过程中蚌埠的政策层面被分为了两个因子,因子贡献率较高的为“旅游产业政策促进”因子,贡献率稍小的为“旅游产业政策保障”因子。因而蚌埠市可通过出台各种政策方针激励旅游业发展,同时将侧重点放在旅游产业政策促进因子上。

表8 蚌埠政府政策层面公共因子提取

蚌埠旅游产业政策保障因子集中在“第三、第二产业增加值比”这一指标上,该指标用来衡量政府对大力发展第三产业、促进城市产业升级的政策力度。对于正在承接产业转移的蚌埠而言,其旅游产业保障政策要以提升旅游产业地位为先。“十二五”皖北历史文化旅游产业发展规划对蚌埠旅游业产生了积极影响,从蚌埠历年的旅游收入全省排名就可以看出,2011年,在开始着手实施重大文化产业项目带动战略后,蚌埠的旅游收入排名从2010年的全省第10上升到第7位,可见合理的政策保障制度对其旅游业发展作用显著。

蚌埠旅游产业政策促进因子集中在“高等学校在校生数”以及“城市旅游收入占城市GDP比重”这两个指标上。高等学校在校生数指标体现了蚌埠的人力资本投入对旅游业的经济效用大小。截至2014年蚌埠市的高校在校生数达61 033人,以安徽财经大学为代表,汇集了大量青年专业师生,这些人力资本的投入对蚌埠旅游业的整体品质和产业效率带来了极大促进作用。

四、城市旅游产业发展的对策建议

以黄山为代表的皖南地区应继续发挥旅游资源优势,实现旅游产业的规模效应,高效利用其丰富的生产要素,开发健全旅游产业体系,并以旅游资源为重点驱动要素,培育新型旅游业态,向现代旅游产业演化转变。

以合肥为代表的皖中合肥经济圈旅游区应更加关注旅游产品升级问题。推动旅游产业与城市其他产业的交互发展,形成多元化和全系列的旅游业态和旅游产品,充分发挥规模经济和范围经济效应以提升投入产出效率,促进旅游业转型升级。

以蚌埠为代表的皖北城市正在由工业发展转向第三产业促进的产业结构调整过程中,政府政策能起到立竿见影的效果。故皖北地区应以政策导向为标杆,落实旅游业的产业地位,从而更好地发挥旅游业的经济效益,促进旅游产业的快速增长和规模的扩大。

同时,也要优化包括自驾旅游服务、旅游咨询服务、满足自由行需要的无缝衔接交通服务等,来串联差异化、特色化的安徽区域旅游,应用在线旅游、智慧旅游,发挥黄山、池州、合肥等地的辐射作用,带动皖北旅游业发展,实现区域旅游的包容性增长。

[1]张凌云.我国旅游业地域非均衡性增长研究初论[J].南开经济研究,1998(2):71-74.

[2]叶护平,韦燕生.中国旅游业发展区域差异的系统分析[J].华中师范大学学报,2005(3):395-398.

[3]李瑶亭.城市旅游产业发展研究:指标体系、发展模式与经济效应[D].上海:华东师范大学,2013.

[4]蒋丽芹.旅游经济非均衡发展区域实现包容性增长的战略与策略——以泛长三角旅游区为例[J].经济地理,2012(6):167-172.

[5]张伟,刘苏,张文新.安徽省旅游业对经济增长拉动效应的实证研究——基于二维度与三指标的探讨[J].旅游科学,2011(6):25-33.

[6]汪德根,陈田.中国旅游经济区域差异的空间分析[J].地理科学,2011(5):528-536.

[7]王良健,袁凤英,何琼峰.基于异质面板模型的我国省际旅游业发展与经济增长研究[J].2010(2):311-316.

[8]赵磊,王佳.中国旅游发展与经济增长——基于省际面板数据的协整分析[J].旅游科学,2015(1):41-57.

[9]安徽第三次全国经济普查主要数据公报[Z].2015.

[10]安徽省统计局.安徽统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2000-2014.

Study on the Differential Development of Tourism in Anhui

CHEN Le-ying

(School of Economics,Anhui University,Heifei 230601,China)

The rich tourism resources haven’t been fully utilized due to the uneven development of tourism industry in Anhui Province.By constructing an evaluation system for the tourism industry,combined with the factor analysis,this paper finds that the development mode of Huangshan,the represent of South Anhui,is“policy guidance,resource advantage”.It is suggested that Huangshan should take the urban resources at the first place and achieve the scale effect.And the Middle of Anhui,represented by Hefei,should obey the mode of“industrial scale”to integrate the tourism industry to the other industry and formulate various tourism product.And as the representative of Northern areas,Bengbu fits in the mode of“policy guidance”.This way can establish the tourism as a strategic pillar industry of national economy and social development,and upgrade the structure of tourism.

tourism;differential development;factor analysis;index system

F59;D63

A

1674-8638(2016)05-0039-06

2016-04-28

安徽大学合肥区域经济与城市发展研究院招标课题(REUDZZ2015003)

陈乐颖(1993-),女,安徽安庆人。硕士研究生,研究方向:经济统计学。

10.13454/j.issn.1674-8638.2016.05.006

[责任编辑:欧世平]