清代新疆渔业研究

鲁靖康

(山西师范大学历史与旅游文化学院,山西 临汾 041000)

清代新疆渔业研究

鲁靖康

(山西师范大学历史与旅游文化学院,山西 临汾 041000)

新疆渔业历史悠久。清朝统一新疆后,以捕捞野生资源为主的渔业生产空前发展,形成了五大产鱼区和三大消费区。鱼类除食用外,兼具观赏娱乐、饲用和装饰功能。有“燿鱼法”、“药鱼法”和“围湖法”等三种独特的捕捞技术。形成了一些与鱼有关的、具有地域特色的物候和民俗文化。气候干旱寒冷、消费群体小、错误的观念认识、宗教信仰的制约、水域逐渐丧失以及农垦争水是影响清代新疆渔业发展的主要因素。

清代;新疆;渔业;渔业技术与文化;制约因素

新疆虽地处干旱地区,降雨稀少,但境内不乏高山冰川融水汇聚的河流湖泊,为鱼类的繁衍生息提供了条件。与农耕和畜牧业相比,清代新疆渔业在社会生产中所占的比例较小,但作为农业生产的组成部分有着特定的经济功能和不可替代的历史地位。长期以来,学界对清代新疆农业的研究过多地偏重于农牧业,而轻视渔业①,以至于谈农论牧几乎尽人皆知,说起渔业则恐多数人哑然。在学术研究日渐深入的今天,探讨清代新疆渔业的发展状况,进而展现该地“大农业”的发展面貌成为一种必要。

新疆(西域)渔业生产的历史可谓悠久,《山海经》时代即有敦薨(开都河)之水多赤鲑、丘时(龟兹)之水多蠃母的记载。《汉书》亦说焉耆国“近海水多鱼”[1]。之后的正史,如《北史》、《隋书》、《旧唐书》、《新唐书》等,皆云焉耆有鱼盐之利,表明焉耆在很早以前就是新疆的重要渔业生产基地。《魏书》当中记载了一个神奇的吐谷浑食鱼部族——乙弗勿敌国,其民“不识五谷,唯食鱼及苏子”[2]。吐谷浑当时居于青海北部和新疆东部且末、若羌一带,这个食鱼部族很可能位于当时水域广袤的罗布泊地区。

晚清以来,和田约特干遗址不断发现大量的动物圆雕,其中有不少鱼类雕像[3]。20世纪初,斯坦因在楼兰遗址的垃圾堆(公元3世纪下半叶到4世纪初)中出土了大量鱼骨[4]p62,在米兰遗址(吐蕃占据时期)发现了大量结实的渔网[4]P175。民国早期,于阗尼雅庄北四百里处发现一座废城,出土有“铜鱼四枚,长约三寸”[5]p169。1980年,新疆社会科学院考古研究所在罗布泊北端的铁板河三角洲地区发现了罗布泊人墓葬(新石器时代)两处,出土的随葬品中有小鱼骨骸一副[6]。在罗布泊地区孔雀河下游古墓沟墓地(新石器时代)进行发掘,又出土了一小块残破的网罟[7]。中法克里雅河考古队于20世纪90年代在克里雅河下游发现一处“圆沙古城”遗址,地表散布的遗物中有包含鱼骨在内的很多动物骨骼[8]。

上述文献记载和考古发现说明,渔猎活动作为农牧业的补充在古代新疆(西域)经济生活中占有一定地位,渔业资源不仅被当作食物存在于现实的物质世界,而且作为陪葬品和艺术品存在于人们的精神世界,是新疆古人利用渔业资源生存发展的真实写照。

梳理清代以前的新疆渔业资料可以发现一个明显的时空特点:这些文献记载和考古发现的地点均位于南疆的塔里木盆地周边,而且时间上均为唐代以前;北疆则迟至元代才有唯一的一条渔业记载:乞则里八寺(按:即乌伦古湖)“多鱼可食”[9]。形成这种时空差异的原因主要有政治和民族信仰两方面。政治上,西域自唐代以后与内地交流不畅,很大程度上影响了汉文史籍对西域物产的记述,元代丝绸之路重开,才又出现相关记载。民族信仰方面,北疆地区主要为游牧民族占据,对鱼类怀有神秘的畏惧或崇拜心理,“其俗以鱼为神物不敢捕鱼,有鱼亦不著称”[10]卷28。据玄奘记载,唐代西域即有“鱼类崇拜”:伊塞克湖“龙鱼杂处,灵怪间起,所以往来行旅祷以祈福。水族虽多,莫敢渔捕”[11]。直到清末,蒙古人当中还流传着吃鱼会使河泽枯竭的说法[12]。南疆地区自9世纪末开始逐渐伊斯兰化,对居民的饮食习惯也产生了一定的影响(详见下文)。

一、鱼鲜的种类与主要的产鱼区

清代统一新疆以后,大量具有食鱼习惯的内地居民流入新疆,并将内地一些鱼类引入,对当地渔业开发起到了巨大的推进作用,各种鱼类频频见于官私记载。当时尚没有产生科学系统的生物命名体系,各家著述多从自身已有的认知经验出发进行命名,所以方式多样,称谓繁多,实际指代亦十分混乱,然并非无章可循。内地引入的鱼类以内地原称命名,易于辨别判定。新疆土著鱼类的命名,归纳起来主要有以下几种方式:一是依据其体态特征,如身体颜色,有无鳞片、斑点,鳞片、头部大小,口唇层数、形状,鳃片数目等,该种命名法占据大多数,“白鱼”、“黑鱼”、“无鳞鱼”、“细鳞鱼”、“大头鱼”、“重唇鱼”、“四鳃鲫”等等皆属此类,而具体指代的鱼类亦最为混乱。二是参照已知的鱼类命名,如鳟鱼、鲨鱼、鲇鱼。三是根据当地俗称命名,如狗鱼。四是沿袭当地少数民族语言命名,如“易里木”、“奇勒必”等。土著鱼类的这些命名方式导致同名异鱼和同鱼异名的现象较为普遍,给鱼类判定工作带来了很大的困难,很多鱼类无法确定其具体所指,详细的判定依据和方法可参阅笔者的其他论文[13],此处限于文章篇幅,不再一一详述。

内地引进的鱼类有鲤鱼、鲫鱼和黄鳝三种。鲤鱼原产于我国东部,何时引入新疆尚不清楚,清代伊犁已有出产。林则徐遣戍伊犁期间,留有《放鱼》诗一首,当中有“放此四腮鲫(即伊犁鲈——笔者按),间以一尺鲤”的句子[14]p122。民国初年因公到伊犁的谢彬曾在伊犁河畔“旋买鲤鱼数尾,就烹哈萨毡房,以下携来之酒,高谈阔论”[5]p83。鲫鱼在伊犁、乌鲁木齐和哈密都有出产。乾隆中期成书的《伊江汇览》记载伊犁的土产中有鲫鱼[15]p10。林则徐在伊犁的日记中也记载:道光二十三年(1843)三月十七日“早晨,布将军送鲫鱼来”[14]p48。乌鲁木齐的鲫鱼是首任巡抚刘锦棠引入[10]卷28,哈密的鲫鱼据说也是左宗棠的湘军西征时带来[5]p18。黄鳝产于哈密,也是引入的鱼类,湘军西征时“以木桶盛鱓数百,担荷出关,抵哈密,弃之淖尔,岁久亦滋”[10]卷28。

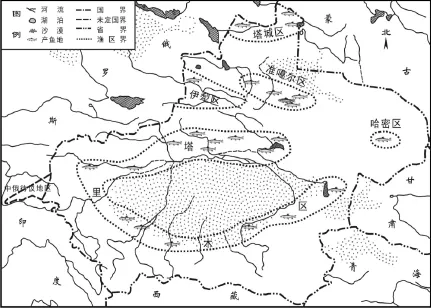

“新疆有水之处,大半有鱼。鱼之大小,视水之大小也”[16]p108。从文献记载来看,伊犁区、塔城区、准噶尔区、哈密区、塔里木区等是清代新疆的五个主要产鱼区(图1)。

按流量计算,伊犁河为新疆第一大河,水量丰沛,支流众多,鳞介卵育,多出水族。“过摩多吉尔玛台,水入山峡,小鱼生焉”,“垂纶投饵,白小盈筐”。支流果子沟“有鱼,四腮巨口,细鳞如鲈”[10]卷28。嘉庆年间,伊犁将军松筠奏称伊犁河北岸“兼可捕鱼”[17]卷6。洪亮吉云:“伊犁河鱼极多”,并赋诗咏赞:“昨宵一雨浑河涨,一万鱼皆拥甲来”[18]。

塔城“各河港均产鱼”,“惟额尔济斯河所产颇大”[19]p233,该河是新疆唯一的外流河,也是我国唯一注入北冰洋的河流,“不但舟运及灌溉裨益各地,而且川鱼多,每年渔猎之产额不尠”[20]。境内之乌伦古河,“其水多鱼”[19]p229。

准噶尔区地居天山北麓,区内有多条积雪融汇的河流,或流或潴。乌鲁木齐河出产一种鱼,“鱼形长细如梭,有翅无鳞”。乌拉白有鱼“巨口无鳞,大不盈尺”[21]p496。昌吉之“头屯河、三屯河皆产鱼,长不盈尺,岁数百斤”[10]卷28;洛克伦大西河、小西河产黑背无鳞鱼[19]p67。呼图壁“大泉庄、黄草湖产无鳞小鱼”[10]卷28,图古里克的河中亦产鱼[22]。阜康物产中“鱼间有之”[19]p21。

“哈密涓涓细流,向不产鱼,仅有沙鳅,长不过二寸”,湘军西征携鲫鱼和鳝鱼苗到此蓄养,“不数年间,而鱼不可胜食矣”[16]p109。民初游历新疆的谢彬描述苏巴什湖“湖形长弧,水清澈底,游鱼可数。湖中产鳝鱼、鲫鱼及水鸭甚多”[5]p21。

塔里木盆地群山环绕,山中积雪冰川融水下泄,多河流湖沼。“南八城诸河皆有鱼,而无鳞者多”,“南人戍边者喜捕之”[16]p108。渔区东起焉耆,西经库尔勒、轮台、库车、沙雅尔、拜城、温宿、巴楚到达疏勒,再向东经皮山至和阗、卡墙(且末)直达婼羌,呈环形分布。

焉耆开都河环绕近城,“多鱼,大者至百余斤,小者数十斤”[10]卷3,黑皮鱼“岁产五六千斤”[10]卷28,“开都河及博斯腾淖尔鱼最多”[23]。博斯腾湖出产一种鱼“肉细而不腥,与河之魴、江之鲈不甚相远”,因此为“各城争市”[16]p108。库尔勒多鱼,当地居民过着“菰芦深处多鱼雁,结网人来踏水行”的水乡生活[24]。轮台“所产之鱼虽不及喀喇沙尔(焉耆)之美,然此物甚多,亦系常产”[19]p304。库车“有鱼巨口细鳞,鲜美如江南之鳜”,“库库车尔军台北,苇荡百里,游鱼可数”[10]卷28。拜城物产动物中有马、牛、羊、驴、狐、鱼[19]p272。温宿瑚玛喇克河之鱼“岁产一二千斤”。巴楚州川泽纵横交络,苏沙湖、红湖、玉河,均产鱼。疏勒之乌兰乌苏河、雅璊雅尔河“小鱼成队,间有长二尺者”[10]卷28。皮山“虽无河海渠泉,草湖中亦往往有之(鱼)”[19]p382。和阗“水族仅鱼一类,但足供馔”[19]p400。于阗道路左右数里以外皆有海子,“水流相通,水深清碧,中产巨鱼”[5]p177。卡墙(且末)敦的满海子“周约五里,中产鱼类”[5]p185。婼羌亦产鱼,当地民众“农隙则以樵以渔”[10]卷3。

罗布泊位于塔里木盆地东部,清代时水量较大,是塔里木渔区一个重要的产鱼基地。该地区长期与世隔绝,周边生活着一些不知耕牧、只知渔猎的罗布人,他们“不食五谷,以鱼为粮”,“鱼之外无他产,捕鱼之外无他业”[10]卷28。乾隆中期时,有村二,各四五百家[25]卷1。能供给唯以鱼为食的八百到一千家人的食物,说明清代罗布泊的渔业产出相当可观。

图1 清代新疆渔业区地理分布示意图

二、渔业资源的消费与利用

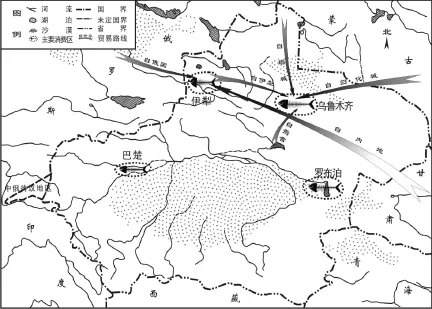

清代新疆的渔业资源以食用为主,兼具观赏娱乐、饲用和装饰功能。以乌鲁木齐为中心的准噶尔区、以惠远城为中心的伊犁区和以罗布泊、巴楚为中心的塔里木区是当时的三大鱼类消费区(图2)。

乌鲁木齐扼北疆之咽喉,建省以前有都统驻防,建省后又成为新疆省会,周边农业居民众多,是新疆重要的政治、军事中心和北疆地区的经济核心区。“字号店铺鳞次栉比,市衢宽敞,人民辐辏,茶寮酒肆、优伶歌童、工艺技巧之人无一不备,繁华富庶甲于关外”[25]卷1。商业贸易发达,为新疆最大的渔业资源消费区。纪昀用“昌吉新鱼贯柳条,笭箵入市乱相招”的诗句展现昌吉出产的鲜鱼在乌垣市场上争相招揽买者的景象[26]p183。迪化城西乌鲁木齐河上“渔者持网捞鱼,日不绝”,并有“市廛畜池以售”[10]卷28。乌拉白所产之鱼“肥美不常得,偶获之人争购,市无鬻者”[21]p496,有价无市。

准噶尔渔区产鱼较少,不能满足居民的消费需求,需要从邻近的塔城、伊犁和塔里木渔区贩运。因路途遥远,保鲜不易,长途渔业贸易多在寒冷的冬季进行。额尔齐斯河之鱼“肌理细而味亦佳,冬日土人常以冰鱼贩运各处”[19]p233。伊犁之鱼也在冬天“冰贩各城”[21]p496。“喀喇沙尔城西有开都大河,中产黄鱼味极肥美,每岁冬令,蒙古取鱼赴东北各城易贸而返”[27]。各渔区皆以乌鲁木齐为主要销售地,以至于该地每逢冬季“南北冰鱼皆集于市”[10]卷52。

生活于乌垣的文人留下一些关于渔业贸易的诗文杂记。张荫桓的诗句“野鸡黄羊足馈岁,塔城千里邮冰鱼”印证了塔城往乌垣销售冰鱼的史实[28]。纪昀用“凯渡(开都)河鱼八尺长,分明风味似鲟鳇”来描写该河出产鱼类之大,味道之鲜美,注文曰:“凯渡河鱼冬月自山南运至”[26]p184。史善长说伊犁运来之鱼“大十斤,值百文钱耳”[21]p497,记载了鱼类的销售价格。

乌鲁木齐市场不仅出售新疆当地鱼类,而且销售内地转运的海鲜,先从京师运至归化城,再由“北套客”转运而至。自京师至归化城,再经蒙古草原到达乌鲁木齐,俨然形成了一条“海鲜之路”。“北套客”是对归化城商贾的称呼,他们借道蒙古草原远赴新疆贸易,比走河西走廊的官道更为便捷,全程只需两月。“不重山肴重海鲜,北商一到早相传。蟹黄虾汁银鱼鲞,行箧新开不计钱”的诗句既刻画出乌鲁木齐市人对海鲜的追捧,又以“不计钱”的夸张口吻极言商人获利之丰厚[26]p174。

昌吉之鱼“羹以芦芽或蒲笋,颇饶风味”[26]p183。乾隆年间,乌鲁木齐的仓大使姚焕善烹鱼,风味绝佳[26]p184。伊犁之鱼“头独肥美,蒸食之不减党家风味”。嘉庆末年,都统署有王姓南方人,精于烹饪,无师自通,烹鱼之前先将鱼盖入土中一夜,做出的鱼没有土气,颇受士人称赞,一时传为佳话[21]p496-497。

伊犁是清代新疆另一重要都市,户民虽没有乌垣之盛,但来往行走的商贾不少,加上驻防的官兵及其眷属,人口亦堪称繁庶。将军驻地惠远城“南北大街两旁则皆市廛,辐辏鳞齿,相次直接北关,悉阛阓之区”[15]p26。惠远城与惠宁城、宁远城、绥定城“相距均数十里,商贩贸易往返络绎”[15]p21。“齐向鼓楼南市里,一时争买大头鱼”的热闹景象说明伊犁市民对鱼鲜的热爱并不亚于乌鲁木齐[29]p81。伊犁“鱼一尾数钱”[30],只需制钱数枚,价格亦廉。很多饭馆都有鱼类菜肴出售。19世纪60年代初到过伊犁的俄国人拉德罗夫说,霍尔果斯的“饭馆都有大鱼代替招牌,可以远远便能认出”[31]。清末惠远城大餐馆“会芳园”专用伊犁河鲤鱼烹饪的醋溜鱼、糖溜鱼,在伊犁当地乃至全疆享有盛誉。餐馆所需的海鲜购自内地北京、天津、南京、福建等地,采购人员一年四季穿梭往返,生意盛极一时[32]。清末的伊犁并有俄制罐头销售,“伊犁河下游有鱼,俄人制成罐头物运至宁远出售,每罐约银四、五钱”[33],价格昂贵,恐非市侩小民所能承受。

鱼鲜在伊犁常作为官宦士族之间相互馈赠的佳品。庄肇奎的诗“有馈鲈鱼一尺长,四腮形状似江乡”,借食鱼表达了思乡之情[29]p82。林则徐在伊犁期间,将军、参赞、总兵等人数次向其馈赠鱼鲜。邓廷桢收到林则徐转赠的鱼鲜后,曾赋诗致谢:“鲊菹分惠小奁开,绝胜边城买四腮。枨触江南好风味,三山门外卤鱼来”[14]p43-123。

南疆的维吾尔族民众不喜食鱼,1905年到过南疆的德国人勒柯克说:“在整个这一区域只有两个地区的人经常吃鱼,即巴楚地区和罗布泊地区。在巴楚地区有塔里木河流过,河中有很丰富的鱼类,生活在其周围地区的人很喜欢吃鱼;而在罗布泊地区,那里生活的居民明显在许多方面都有别于新疆地区的其他居民,他们主要靠吃鱼而生存,活鱼、死鱼都吃”[34]。

《新疆图志》记载,巴楚一带流行将干鱼加工成粉,和面而食的奇怪吃法[10]卷28。生活在罗布泊周围的罗布人“织野麻为衣,取天鹅绒为裘,藉水禽翼为卧”,生活资料多依仰于湖泊。他们夏季吃鲜鱼,冬天吃干鱼。长期只吃鱼类的习惯,使得他们“不能谷食、肉食,食即大呕”,外出只能到产鱼的地方,其他地方则不敢去[25]卷1。罗布人“食(鱼)则以火炙之,不羹不饭。小鱼则以铁箸贯而炙,随食随漱,鱼骨自口角联贯而出,其气腥臭不可近,近则令人呕恶”[10]卷28。

在利用鱼类满足消费需求的同时,清代新疆也进行以娱乐为目的的观赏、垂钓活动。发往新疆的废员除派给少量公务外,无事可做,多靠养鱼、种花打发时间。林则徐在伊犁[14]p122、张荫桓在乌垣[35],都留有养鱼的诗歌。玛纳斯南北二城之间置关曰“靖远关”,关之西三里有泉水涌出潴为池,名“泉沟”,“好事者往垂纶焉”[36]p189。随着官民的大量迁入,内地园林风格也被引入新疆,庭院、官署、坛庙多有水池作衬,蓄鱼以赏。洪亮吉到达配所后,伊犁将军给其西城官墅一所,正室名环碧轩,“沟水四周,朝增夕减,有如潮汐。比邻归方伯沼中蓄鱼百头,每逆水而上,游泳堂下”。“惠远城关帝庙后颇有池台之胜,池中积蒲盈顷,游鱼百尾,蛙声间之”,曾作为士人的饭饮之所[37]。伊犁有故江南盐巡道朱尔赓额所筑“且园”一座,比湖而居,湖中有伊犁鲈,可以“溯流举网,藉草以观”[36]p248。水磨沟景致极佳,为迪化近郊胜地,可供官民钓游之娱[5]p52。

图2 清代新疆主要鱼类消费区与渔业贸易路线示意图

南疆地区也有别业园林满足民众的娱乐之需。阿克苏城南有“十里园”,为当地阿奇木伯克别业,林则徐曾赴此园,“林木茂密,水深鱼肥,观回众垂杆举网”[14]p97。喀什香妃墓附近有二涝坝(水池)“绿水清碧,游鱼可数”,配以二三果园,环而错处,群花竞秀,清幽宜人,为喀什近郊游观“第一佳处”[5]p132。

鱼类在新疆一些地区也作为饲料喂养家禽。洪亮吉《伊犁纪事诗四十二首》中有“却买鲜鱼饲花鸭,商量明日饯归人”的句子[18]p131,并注云:“伊犁鹅鸭必以鲜鱼饲之乃肥”[18]p134。

鱼骨、鱼皮还可用作装饰品。南疆之刀名“克凌齐”,刀柄用大鱼骨及硬木为之。刀鞘用鱼皮饰以玳瑁之属。剑名“罕札尔”,亦以鱼骨饰柄[38]。

三、渔业生产技术与鱼文化

清代新疆一些地区已经根据河流水量的时令变化来安排捕捞作业,并对一些鱼类的活动习性有所掌握。如伊犁河的捕捞活动多在三月至五月上旬进行,此时河冰已开,水位较浅。五月下旬以后,河水涨发,鱼类深潜,则捕捞不易[15]p10。个别温暖的年份,鱼期可以提前到二月初[14]p43。伊犁河一些鱼类具有洄游性,每年春季从下游回来产卵繁殖,形成鱼汛,容易捕获,如伊犁大头鱼“每岁三月中河畔可得”[29]p83。这些经验来自于长期的捕捞实践,能够因地制宜地指导生产。

新疆尤其是北疆冬季气候严寒,人工养殖的鱼类容易因水体完全冻结缺氧而死,故而需要迁徙到温度较高的水体中暂避。据张荫桓所述,乌鲁木齐人工养殖的鱼类需要在冬季徙之于水温较高的井中,并说“新疆养鱼类如此”[35],表明这种做法在清代新疆比较普遍。

渔业捕捞工具有网罟、钓竿,伊犁还用罩子罩鱼,“小者弃不取”[21]p497,体现出一定的“可持续发展”思想。罗布人遇到大鱼使用棍棒等工具,置钉于梃,“待大鱼至,钩梃交下”[10]卷28。

新疆居民在长期的渔业生产实践中,发明了三种具有地域和民族特色的捕捞技术——“燿鱼法”、“药鱼法”和“围湖法”。燿鱼法流行于蒙古牧民当中,适用于冬季捕鱼。额尔齐斯河一带渔民的做法是:在冰面上凿孔,直径尺许,到夜间燃火其上,“鱼见火竞濯而出”。此法比结网投竿的一般做法要省便得多,且效果颇佳,“每夜可得数十百斤”[10]卷28,甚至“一夜有获二三千斤者”[10]卷52。这种匪夷所思的捕鱼技术让人不敢轻信。相较而言,俄国人普尔热瓦尔斯基记载的博斯腾湖的“燿鱼”较为详细可信[39]:

冬季封冻后,渔人掘冰捕鱼,到焉耆出售,由此运往乌鲁木齐。有两种捕法:一是钩鱼,二是铁叉叉鱼。渔民破冰开口,周围点燃木柴,引鱼从冰口跳出。用铁钩以饵引诱,系以细绳,入夜放冰口内。四周土堤上篝火,渔人离开一段距离,在不同距离用木棍打击冰块。冰下鱼群受惊,见远处火光,即向冰口奔去。见诱饵吞下,渔人拿鱼叉叉出鱼群。

可见凿孔、燃火只是“燿鱼”技术的一部分,整个工作程序还需要诱饵引诱、敲打冰面,并要有铁钩、鱼叉等工具的协助,并不是《新疆图志》描绘的那么简单。

药鱼法是维吾尔族群众发明的一项渔业生产技术。其法“惟赖土产一种异药,煮汁浸葫芦子,俟春暖雪融,山水溢下,群鱼乘流游泳时,投洒水内而毒之。麟无巨细,吞者辄醉浮水面,或群泅水中,徒手摸捕,以售于市”[40]卷3。《新疆图志》说回人捕鱼“以火药投水中,鱼醉而仰浮,取之甚易”[10]卷28。俄人普尔热瓦尔斯基也记载:“且末的居民用下毒的方法捕鱼,所以湖面上漂浮着许多死鱼”[41]p168。

所谓的“异药”不可能是火药,此物在清代是常见之物,而极有可能是胡杨籽和面粉的混合物。裴景福遣戍新疆途径哈密时记道:胡桐(胡杨)“结子,颗内藏粒大于芝麻,和以面洒水中,鱼食之即浮。其毒鱼与木瓜灰等”[42]。胡杨为新疆沙漠戈壁常见的树种,分布广泛,以其籽粒和面药鱼的技术可能在整个南疆地区比较流行。清人对胡杨的药用价值有所描述:将梧桐泪(胡杨碱)“投以醋,骤喷起寸许,疮科要药”[21]p514。但胡杨籽中是否含有能使鱼类麻痹或中毒的成分至今未明。火药能否“醉鱼”也不清楚,姑且存疑。

“围湖法”是南疆罗布泊周围居民发明的捕鱼技术:首先在塔里木河上选择一个适合捕鱼的地方,将河堤挖开一个缺口,造成一个面积宽阔的浅水人工湖,鱼类与河水一起流入湖内。五月份把缺口堵上,夏季湖水蒸发很快,人工湖面积逐渐萎缩,水里的鱼类也逐渐集中到水深处。九月份开始捕鱼,在河堤上再开一个小缺口放水,鱼类感到新鲜水流的注入,为了转移到更大的水域活动便纷纷逆水游向河里。这时在河湖之间张开带有机关的渔网,就很容易将鱼类捕获。鱼群长时间困在狭小水域,活动范围有限,长得很肥腴。而且土壤里的盐分溶解到水中,在这种水质中生活的鱼非常鲜美,别具特色[41]p282。

鱼类资源在清代新疆不仅作物食物、装饰品和观赏动物,满足人们的生活、娱乐需求,而且已经植根于人们的思想之中,产生了一些与鱼有关的文化现象,是长期以来新疆渔业开发产生的影响在人们精神世界的凝结和反映。

喀什噶尔有村庄,名“塔什巴里克”[36]p33。回语“巴里克”是鱼的意思,村庄因临近产鱼之河而得名。伊犁有三河,一名“呼济尔吉尔玛台水”,一名“察察吉尔玛台水”,一名“摩多图吉尔玛台水”,“吉尔玛”是蒙古语“小鱼”之意,三河皆因产鱼而得名[36]p224。额彬格逊淖尔(玛纳斯湖)以南有一地,名为“鱼窝铺”[36]192。于阗有地名为“别列克里克”,回语“别列克”指鱼,“里克”是“有”的意思,地名的意思是海子中有鱼[5]p177。且末(卡墙)东北二十里有“白列克库尔”,译言“旁有海子产鱼也”[5]p184。清末所绘的《阜康县图》显示县城之北有二水,分别名为“东鱼儿沟”、“西鱼儿沟”[19]p460。《昌吉县图》标示县城西北有二村,名“龙家湾”和“渔家湾”[19]p463。这些村名、地名和水名都与鱼有着密切的关系。

清末官修全省通志《新疆图志》将“蝗则为鱼”、“鱼出大水吪为鹿”、“雪蛆为鱼”和“燿鱼”等与鱼有关的现象纳入《物候》卷,不论这些认识正确与否,作者的这一做法至少说明当时新疆士人已经形成了与鱼有关的、具有区域特色的物候文化。

维吾尔民众虽不甚食鱼,但鱼的影响也已经深深存在于民族传统记时和属相文化之中。史载“其年、月、日亦配地支十二属,不知天干甲乙等字。其十二属中配辰以鱼,不知有龙”[43]。

对于以鱼为主食的罗布人,其婚丧嫁娶风俗无不与鱼相关。19世纪70年代,到过罗布泊的普尔热瓦尔斯基描述了罗布人的婚俗和葬礼:“小伙子家还要带上小船、渔网、捕野鸭的圈套、干鱼、鱼油、罗布麻线等物作为‘喀勒姆'(订婚聘礼)送给姑娘家。待客也用鱼、野鸭。各家主人分别向年轻夫妇送鱼、罗布麻等礼物”[41]p131。“人死了以后装进小船里,上面再盖上一个小船,合起来当作棺材。……死者的渔网一半埋在墓旁,另一半送给亲属。小船和渔网是他们生存所必须的物品,……人死后便成了随葬品”[41]p288。以至于普氏感叹“独木舟、渔网、鱼、芦苇等等,这就是老天爷对他们的全部恩赐”[41]p286。

四、制约渔业发展的主要因素

维吾尔民众当中有鱼“桑葚熟时可食,余时皆有毒”的说法[40]卷3。清朝官宦文人对新疆野生鱼的来源存在一些荒诞不经的认识,有认为是秋虫所化:乌鲁木齐都司刘洪不吃鱼,“云此间鱼苗皆泥中秽虫秋来入水所化,在呼图壁屡亲见之”[26]p183-184;有认为是“蝗蝻入土,或其子所化者”[10]卷52;还有观点认为是雪蛆所化:“雪蛆生雪中,有重十数斤者,天暖雪融随水下注辄化为鱼。故新疆多无鳞鱼,食之令人疾”[10]卷52。此外,新疆还有“枯鱼复活”和“鱼化为鹿”的传说。“南疆各城临河崖岸往往高至数十丈,其土层中皆嵌有枯鱼无数,岸崩则见,或露首尾,或半身,皆长数寸。春融山雪消化,崖岸被水冲刷,鱼随水下,枯者顿活,斯须之顷,皆有纵壑之乐”。“罗布淖尔大鱼至三月间跃出水即化为鹿,土人名为‘鱼鹿',其茸无采之者。秋后入水仍化为鱼”[10]卷52。这些错误的认识和怪诞的传说皆源于鱼类知识的缺乏,经一些喜好志怪的文人渲染,给新疆渔业蒙上了一层神秘的面纱,不利于地区渔业的发展。

新疆世居民族多信仰宗教,某些教义规定对渔业生产具有制约作用。维吾尔族民众信仰伊斯兰教,清代回族学者刘智在《天方典礼》中对伊斯兰教信徒食鱼作了如下阐释[44]:

鱼类甚繁,大小迥异,难以名数。第以鱼首鱼尾、脊有刺、腹下有翅者即可食。若形状怪异,或鱼首而异尾,或鱼尾而异首,或尾首似鱼而无脊刺、腹翅者,皆不得食。

这种依据鱼类外形决定食用与否的教义规定势必影响鱼类的消费和生产,清代新疆有“回人不甚食鱼”[40]卷3和鱼类“民(指回人——笔者按)不多喜食”[10]卷28的记载。

生活在天山南北的蒙古族部众信仰黄教,不甚食鱼,但一些人靠捕鱼销售为生。光绪时期,游牧于焉耆的土尔扈特汗王崇信黄教,于光绪十七年(1891)下令禁止该部蒙众猎鱼,“其素业网鱼蒙民,该王子人给四五十金,俾资生计,以免网鱼。喀喇沙尔之鱼较常年上市特少”[23]。

近代以来,沙俄势力不断南下,大肆侵吞我国西北领土,巴尔喀什湖、伊塞克湖、斋桑湖和伊犁河、额尔齐斯河的下游河段被沙俄侵占。“自中俄分界,而多鱼之泽归俄”,“俄人于额尔齐斯河入宰桑淖尔处设铁栅栏,鱼上溯,故长数尺者不至”,而“俄人以轮舟入淖尔捕鱼,为出产一巨宗”[10]卷28。俄人还在伊犁河两国分界处的河底“下了一个很细密的铁栏,从此以后比栏眼大的鱼便再也不得到中国境内来了”[45]。这里说的是民国晚期的情况,但参照俄人在额尔齐斯河设立铁栅的做法,有理由相信伊犁河中的铁栏在清代晚期就已经铺设。受沙俄侵略的影响,清代伊犁和塔城两个渔区的面积大大萎缩,产量严重下降。伊犁河和额尔齐斯河的很多鱼类都有洄游性,春夏之际到位于我国境内的上游地区产卵繁殖,秋冬再游回下游过冬。沙俄铺设的铁栏人为地阻断了这些鱼类的自然繁殖路线,结果必然导致整个河流的鱼类减少。

农业与渔业一样需要水源,耕地开辟以后势必要截流附近的水源用于灌溉,这样就导致河流下游水量减少乃至干涸,影响渔业发展。如伊犁河支流济尔噶朗河,“其水旧达伊犁河,今溉田无余水”[36]p232。另一支流东阿里玛图水也是“曩者水达伊犁河,今引溉惠宁城西旗堡田,无余水”[36]p237。塔里木河“凡西南上游近水城邑田畴益密,则渠浍益多,而水势日渐分流,无复昔时浩大之势”[10]卷70。农业垦殖对渔业的影响在南疆罗布泊地区表现得尤为明显和典型。

罗布泊曾是西域巨泽,形成于500万年前的上中新世,地质时代受自然因素的影响,水体面积几经消长。根据中国科学院地理研究所20世纪70年代对美国资源卫星景象图和我国地形图的判读计算,清时湖区最大面积为1708 km2,最大水深1.2m[46]。周围生活着一些皆水居打鱼为生的罗布人,沿湖而居,张网捕鱼,日食鱼和蒲黄,夜寝水禽翼,过着与世隔绝的采集渔猎生活。他们不能吃粮食和其他肉类,因此很少外出与外界交往,偶有人外出,也只是去那些产鱼的地方,谒见清朝办事大臣时“则裹鱼以为粮”[25]卷1。

乾嘉之际,南疆农业发展平稳,至道光年间开始大规模垦荒,仅林则徐在南八城踏勘的可垦荒地就有60万亩之多,多数位于塔里木河中上游地区,使得灌溉用水激增。光绪初年收复新疆后,当地农业又进入快速发展时期,人口恢复和增长很快,土地大量开垦,塔里木河下游地区也得到开发。同时加上一些河流的改道、断流[41]p117-120,使得注入罗布泊的水量持续减少,残存的湖面因高强度的蒸发盐度升高,鱼类大量死亡,迫使越来越多的罗布人大量外迁,放弃原来的渔猎生活而改营农牧业。从科学的角度看,“鱼化为鹿”的传说自然是荒诞不经的,但如果从生态学和民俗学的视角来看,这个传说实际上是环境变迁对生物影响的鲜活例证:湖面越来越小,大鱼游栖不便,胡杨林愈来愈少,野鹿的生存空间逐渐变小,鱼和鹿不得不在水生与陆生之间不断变幻。

罗布人的人口在道光以前一直维持在一千到两千人左右[47],到1877年,俄国人普尔热瓦尔斯基来到罗布泊探险时,这里的人口只剩下70户、300余人[41]p283,截至清末留在当地的罗布居民只剩五六十家[10]卷3。1921年,塔里木河和孔雀河改道,沿西汉故道东流,南部湖区水源断绝,残留的罗布人大举迁徙,只有极少数留下来。新中国成立后在塔里木河上相继修建水库,到1978年阿拉干以下河道完全断流,剩余的罗布人全部迁离故土[48],过着以农耕和畜牧为主的生活,但一些人仍然保留着捕鱼、食鱼的习惯。

总的来说清代新疆地广人稀,除罗布人这样的少数人群以鱼为主食外,其他食鱼的民众不多,消费对象主要是那些迁居的内地民众,而且多将其作为副食,因而消费量不大,少量的消费需求依靠人工捕捞野生渔业资源就基本能够满足,不存在成规模人工养殖的市场需求。此外新疆冬季严寒的气候容易使池塘完全冻结,这也是当时人工养鱼所无法克服的技术障碍。

注释:

①据检索所见,相关学术和学位论文有马文忠的《古人笔下的新疆鱼鲜》(《中国水产》1987年第8期),祁若雄的《伊犁河鱼类小考》(《新疆地方志》1989年第3期),王野苹的《罗布淖尔与罗布人》(《西北民族研究》1994年第1期),韩春鲜、吕光辉的《清代以来塔里木盆地东部罗布人的生活及其环境变化》(《中国历史地理论丛》2006年第2辑),艾买提江·阿布力米提的《罗布人物质民俗文化研究》(新疆师范大学2007年硕士学位论文),艾力·艾买提的《罗布人的渔猎文化及其变迁问题》(《西夏研究》2011年第1期)等,而有关清代新疆经济史的专著对渔业则基本上毫无论述。现有的研究成果多关注局部地区或特定人群的渔业生产,零星散碎,尚不能揭示清代新疆渔业发展的全貌。笔者2010年发表的《清代新疆渔业考述》(《西域研究》2010年第2期)曾对历史时期新疆渔业的发展状况进行过全面梳理,本文拟在此文研究的基础上展开进一步探讨。

[1]〔汉〕班固.汉书[M].北京:中华书局.1963.3918.

[2]〔北齐〕魏收.魏书[M].北京:中华书局.1974.2241.按:苏子即野生沙枣.

[3]孟凡人.新疆考古与史地论集[M].北京:科学出版社.2000.240.

[4]〔英〕斯坦因著,肖小勇、巫新华译.路经楼兰[M].桂林:广西师范大学出版社.2000.

[5]〔民国〕谢彬.新疆游记[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社.1990.

[6]穆尧英.楼兰古墓地发掘简况[A].穆尧英,张平.楼兰文化研究论集[C].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1995.126.

[7]王炳华.孔雀河古墓沟发掘及其初步研究[A].新疆通史编撰委员会.新疆历史研究论文选编·史前卷[C].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2008.23.

[8]新疆文物考古研究所,法国科学研究中心315所,中法克里雅河考古队.新疆克里雅河流域考古调查概述[J].考古,1998,(2):28-37.

[9]〔元〕刘郁.西使记[M].杨建新.古西行记选注[G].银川:宁夏人民出版社,1987.238.

[10]〔清〕王树枏.新疆图志[M].天津:博爱印刷局,1923.

[11]姚世珍.大唐西域记注释[M].北京:中央民族学院科研处,1984.10.

[12]〔日〕野村荣三郎.蒙古新疆之行[M].章莹译.丝路探险记[G].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1998.123.

[13]鲁靖康.清代新疆农业研究:基于以水资源、产业、农区和人地关系的考察[D].西安:陕西师范大学,2015.

[14]李若彬,赖洪波.林则徐在伊犁(日记·诗钞·书信)[G].伊宁:出版社不详,1987.

[15]〔清〕格琫额.伊江汇览[M].中国社会科学院中国边疆史地研究中心.清代新疆稀见史料汇辑[G].北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1990.

[16]〔清〕萧雄听园西疆杂述诗[M].北京:商务印书馆,1935.

[17]〔清〕松筠.新疆识略[M].道光元年(1821)武英殿刻本.

[18]〔清〕洪亮吉.伊犁纪事诗四十二首[M].吴蔼宸.历代西域诗钞[G].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2001.133、135.

[19]马大正,黄国政,苏凤兰.新疆乡土志稿[G].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2010.

[20]〔民国〕张献廷.新疆地理志[M].济南:山东高等师范学校,1915.30.

[21]〔清〕史善长.轮台杂记[M].董光和,齐希.中国稀见地方史料集成(第61册)[G].北京:学苑出版社,2010.

[22]〔清〕祁韵士.万里行程记[M].吴丰培.丝绸之路资料汇钞(清代部分)[G].北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1996.299.

[23]〔清〕王廷襄.叶柝纪程[M].吴丰培.丝绸之路资料汇钞(清代部分)[G].北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1996.859.

[24]〔清〕福庆.异域竹枝词[M].星汉.清代西域诗辑注[G].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1996.161.

[25]〔清〕七十一.西域闻见录[M].嘉庆七年(1802)刻本.

[26]〔清〕纪昀.乌鲁木齐杂诗[M].王希隆.新疆文献四种辑注考述[G].兰州:甘肃文化出版社,1995.[27]〔清〕成瑞.喀喇沙尔[M].星汉.清代西域诗辑注[G].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1996..358.

[28]〔清〕张荫桓.新疆岁暮行[M].吴蔼宸.历代西域诗钞[G].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2001.303.

[29]〔清〕庄肇奎.伊犁纪事诗二十首[M].星汉.清代西域诗辑注[G].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1996.

[30]〔清〕赵钧彤.西行日记[M].吴丰培.丝绸之路资料汇钞(清代部分)[G].北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1996.170.

[31]〔俄〕B·B·拉德罗夫著,佟玉泉译.西伯利亚日记(第九章)[J].伊犁地方志,2010(4):87-110.

[32]宫志刚.会芳园史话[J].中国人民政治协商会议伊犁哈萨克自治州委员会文史资料研究委员会.伊犁文史资料,1988(4):120-122.

[33]〔清〕宜珍.厄鲁特行程日记[M].吴丰培.丝绸之路资料汇钞(清代部分)[G].北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1996.589.

[34]〔德〕阿尔伯特·冯·勒柯克著,陈海涛译.新疆的地下文化宝藏[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1999.105.

[35]〔清〕张荫桓.池塘冻结徙鱼于井避之新疆养鱼类如此.吴蔼宸.历代西域诗钞[G].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2001.302.

[36]〔清〕徐松著,朱玉麒整理.西域水道记(外二种)[M].北京:中华书局2005.

[37]〔清〕洪亮吉.天山客话[M].光绪三年(1877)授经堂家藏版刊本.

[38]钟兴麒,王豪,韩慧.西域图志校注[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2002.554-555.

[39]杨利普.新疆维吾尔自治区地理[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1987.92-93.

[40]〔清〕永贵,固世衡.回疆志[M].清抄本.

[41]〔俄〕普尔热瓦尔斯基著,黄健民译.走向罗布泊[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1999.

[42]〔清〕裴景福.河海昆仑录[M].吴丰培.丝绸之路资料汇钞(清代部分)[G].北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1996.1025.

[43]〔清〕王大枢.西征录[M].编委会.中国边疆研究资料文库·边疆史地文献初编·西北边疆第一辑.北京:中央编译出版社,2011.275.

[44]云南省少数民族古籍整理出版规划办公室.天方典礼译注[M].昆明:云南民族出版社,1990.432-433.

[45]〔民国〕陈澄之.伊犁烟云录[M].上海:中华建国出版社,1948.6.

[46]袁国映,袁磊.罗布泊历史环境变化探讨[J].地理学报,1998(S1):80-89.

[47]王野苹.罗布淖尔与罗布人[J].西北民族研究,1994(1):166-170.

[48]韩春鲜,吕光辉.清代以来塔里木盆地东部罗布人的生活及其环境变化[J].中国历史地理论丛,2006(2).

A Study on the Fishery of Xinjiang During the Qing Dynasty

Lu Jingkang

(College of History and Tourism Culture,Shanxi Normal University,Linfen,Shanxi 041000)

The fishery of Xinjiang had a long history.The fishery production developed unprecedentedly after Qing dynasty unified Xinjiang,emerged five producing zones and three consuming zones.Fishes can be used as food and feed,and has ornamental decorative values.Light luring,poisoning,and lake enclosing were three unique production techniques.Some phonological and folkloric cultures which were relevant to fishery and had regional characteristics had emerged.Dry and cold weather,limited consumers,improper perceptions,religious constraints,shrinking water areas and competition to water with faming were the main constraints to development of fishery in Xinjiang during Qing dynasty.

Qing Dynasty,Xinjiang,Fishery,Technology and culture of fishery,Constraints

鲁靖康(1982—),男,山西师范大学历史与旅游文化学院讲师,主要研究方向为农业史、清代边疆史地。