普校融合教育的创新实践

——北京市朝阳区新源西里小学的探索

● 梁松梅 朱振云 梁秋勇

普校融合教育的创新实践

——北京市朝阳区新源西里小学的探索

● 梁松梅 朱振云 梁秋勇

基于对教育核心内涵的深入理解和对教育平等理想的不懈追求,北京市朝阳区新源西里小学创新办学管理模式、创生融合教育学校文化、弹性安置特殊儿童、实现融合教师专业化匹配、完善学生个性化支持系统,为学生提供适合其发展的教育。

融合教育;资源教室;支持服务

北京市朝阳区新源西里小学本着追求教育平等、接纳差异、尊重差异、以人为本、为学生提供适合其发展的教育的办学理念,打破传统办学管理模式、创生融合教育学校文化、弹性安置特殊儿童、实现融合教师专业化匹配、完善学生个性化支持系统,为学生提供适合其发展的教育。

一、一种模式:构建普教、特教一元化管理模式

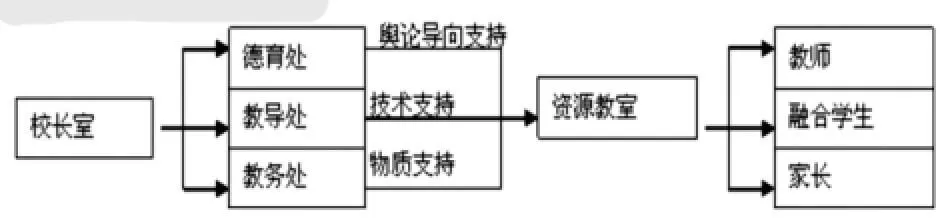

新源西里小学1983年建校,1984年设立特教班,开始招收特殊儿童,2003年9月建立资源教室,33年来学校成为集普通班、特教班、资源教室于一体的融合教育学校。学校里既有普通小学教育1—6年级,又有特殊教育1—9年级,两种教育形态并存。学校实行普教、特教一元化管理,并建立了较为完备的以资源教室为纽带的融合教育学校管理模式:两室(校长室、资源教室)三处(德育处、特教处、普教处),普通班、特教班、资源教室三位一体的管理模式。资源教室在融合教育工作中处于整合各部门工作的关键位置,各部门根据学校融合教育工作计划制订相应的工作计划,资源教室将各部门工作中涉及的融合教育工作计划整合并落实措施。

普特教一元化管理使普教和特教互为资源,进行统筹、协调,专业、技术兼容匹配,进而学校融合教育所需的专业和技术更加完备,资源更加丰富,满足特殊儿童的发展需求更加高效,为特殊儿童提供适合其发展的教育的支持和保障更加有利。

二、两个深化:创生具有个性化支持教育特征的融合教育学校文化

实施融合教育的学校需要营造、创建一种积极的学校文化。基于此,新源西里小学在33年的融合教育实践中,一直致力于塑造学校精神文化,最终实现学校教育思想内涵的深化扩大。“权利、博爱、共进、规范、可持续”5项精神内涵是西里人融合教育事业的价值核心所在。权利,从人性的角度看,个性化支持的融合教育尊重个体的权利,相信个体在适当的支持下能够变不能为能;博爱,从群体角度看,个性化支持的融合教育体现了人与人之间的爱;共进,从个体角度看,个体以被支持和提供支持的角色参与到个性化支持的融合教育中,注重全员参与、合作,并在其中受益;规范,从支持的程序看,个性化支持的融合教育是系统、完整、细微的支持体系,需要规范来保障;可持续,从个性化支持的融合教育目的看,体现了教育的可持续发展,体现了个体发展的可持续的文化内涵。随着西里人精神内涵的不断发散,学校教育思想内涵实现了从接纳到支持,从特殊需要到需要,从特殊儿童、特殊需要儿童到儿童,从特殊教育、普通教育到教育,从满足需求到追求生活品质的提升,从儿童、家长到进入学校的每一个人的不断深化扩大。

有效的融合学校文化充分发挥了导向作用,从校风、班风等方面营造了平等、接纳、悦纳、包容的氛围。从主题活动、常规活动、社团建设等方面搭建了适合普特儿童融合的平台。融合教育文化氛围给人的感觉是人人都是受欢迎的,使师生员工对学校产生一种心理归属感,从而形成巨大的向心力和凝聚力,这更加增强了身在其中的每个成员原本已经感受到的“认同感”。

新源西里小学融合教育学校文化有四个方面特征。第一,富有支持性的环境,这是新源西里小学融合教育文化方面的特征。第二,领导要有愿景,这是新源西里小学融合教育管理文化方面的特征。第三,教师对每个学生都怀有高期望,让学生对自己的能力充满信心,这是新源西里小学融合教育师生交往方面的人际关系特征。第四,积极的同伴交往关系,这是新源西里小学融合教育学生同辈群体之间交往的人际关系特征。

三、三位一体:打造三支队伍实现融合教育的需求与专业化的匹配

融合教育推行的关键是学生和教师。学生成长的快乐基石在于有适合的目标、可参与的动机、可参与的活动、班级归属感、理解和遵守规则、社交和沟通技巧、学习技能、特殊问题的解决、休闲方法、有朋友、稳定的情绪等。

基于学生的需求,教师需要开展班级建设、调整班级教学、制订个别化教育计划、教授沟通技巧、指导家庭辅导、解决特殊问题、掌握特殊教育理念方法、指导普教和特教学生建立伙伴关系等方面工作。为此,学校精心打造德育团队、教学团队、资源教室支持团队三支专业化教师队伍,做了营造好氛围、上好集体课、做好个别支持三个方面的具体工作。

德育团队承担着营造氛围的工作。他们要研究融合班级如何管理、普特学生怎样建立伙伴关系、设计开展什么样的社团活动供所有学生参与,他们需要研究解决的是怎样让学生形成参与和共进意识,并学会方法。教学团队承担着上好集体课的工作。他们要研究不同学生的学习目标,这些目标又怎样在同一堂课上落实,家长该怎样帮助孩子将课上所学应用于生活;他们需要研究解决的是怎样让所有学生都拥有体会和收获的学习过程。资源教室团队承担着做好个别支持的工作。他们要安置好每一名特殊儿童,为他们制订个别化支持计划,与家长联系、沟通,他们的研究重点是如何给学生做好参与和体验的准备与基础。

要使学校融合教育发挥最大的效能,需要学校这三支团队共同参与。为了加强这三支团队的融合,学校在干部和教师两个层面作了两项尝试。在干部层面,建立行政业务协商机制,三支团队的主管共同研究每一件工作,在业务角度共同决定,在行政角度分头执行。比如工作计划,首先大家以业务人员的角色共同商讨计划的合理性,然后再以行政人员的角色分头推进和落实计划。两位普教、特教教学干部实行跨专业参与普教、特教教学研究和管理工作。在教师层面,打破普教和特教的专业界限,普教、特教教师相互兼课。

同时,学校为教师提供技术、心理、环境、时间、待遇5方面支持。技术支持,让教师明确“做什么,怎么做”,如班级经营、教学活动以及相应培训;心理支持,让教师明白“可以做,有人陪”,如教师成长伙伴和团队活动开展;环境支持,让教师懂得“大家做,做顺利”,如从校长到工友、从教师到学生、从家长到志愿者团队乃至进入学校的每个人,为着一个共同的目标,做着各自的努力;时间支持,让教师觉得“有时间,能思考”,如在工作量和时间安排上要做适当的考虑;待遇支持,让教师感受到“认可多,机会多”,如在培训、展示活动获得机会上倾斜,在情感上得到尊重和认可。

两种尝试使普教和特教两种教育形态实现了深度融合,二者互为优势,相互补充,教师经常可以与同事就工作方面的事情进行专业对话,分享看法、知识和技术,协作解决融合课堂问题,使大家更客观地看待融合教育工作,同时专业能力也得到提升。

新源西里小学三位一体的融合教师团队具有两个鲜明的特征。其一,“协作”,团队专门就学生的个别化需要,做出一系列决策,这是新源西里小学三位一体融合教育团队的关系特征。其二,“合力”,团队中的每一名成员,为满足学生的教育需求,提供适合其平等参与学习和教育活动的多种支持,这是新源西里小学三位一体融合教育团队的行为特征。

四、四种安置:奠定了适合学生发展的教育基础

在开展融合教育的过程中,新源西里小学根据学生的适应性和能力,为学生提供了4种安置形式。

他们有的全天在普通班或特教班上课,并参与融合活动和社团活动;有的大部分时间在普通班,辅以部分时间的资源教室的技术支持,并参与融合活动和社团活动;有的大部分时间在特教班,辅以部分时间的资源教室的技术支持,并参与融合活动和社团活动;有的大部分时间在特教班,参与普通班的部分课程,辅以部分时间的资源教室的技术支持,并参与融合活动和社团活动。

多样化的安置形式,更有利于特殊儿童更专业的教育康复和训练,便于参与日常融合活动,如上操、社会实践等。根据学生的发展情况进行科学的弹性安置,适合在普通班学习的课程安排在普通班,适合在特教班学习的课程安排在特教班,满足学生的个性需求。同时,根据个体需求,学生都能够得到资源教室的专业支持,保证了融合教育的质量。

新源西里小学融合教育对特殊儿童的弹性安置,最突出的一个特点就是“适合”。根据学生情况做适合的安置,适合了学生的能力和所需的支持,最大限度地满足了特殊学生的发展需求,既保障了专业服务品质,又有利于特殊学生在普通环境中的社会性发展。

五、五项支持:完善融合教育的服务系统

新源西里小学普特融合教育对特殊儿童的支持服务体系以“特殊学生在普通教室中的生活和学习”为核心,通过“特教班的准备服务”“家庭的辅助服务”“资源教室个性服务”“学校文化的导向服务”“普通班参与服务”建立了满足学生需求的“个性化支持服务系统”。

其一,特教班的准备服务。特教班为特殊儿童进入普通班提供有针对性的准备工作。其二,家庭辅助服务。家庭为特殊儿童进入普通班随班就读提供服务,包括情绪疏导、自信心建立以及交往指导。其三,资源教室个性服务。资源教室的个性化服务针对学生的实际情况进行设计。其四,学校文化导向服务。学校导向化服务是普特融合学校开展随班就读工作的基础,学校文化导向包括文化背景建设和活动建设。文化背景建设从校风、班风等方面营造平等、接纳、悦纳、包容的氛围。活动建设从主题活动、常规活动、社团建设等方面搭建了适合普特儿童融合的平台。其五,普通班参与服务。普通班参与服务指教师根据班级学生情况和随班就读学生个体差异,调整教学计划,设计“适合的教学目标”“适合的学习过程”“适合的学习方式”促进所有儿童发展。

新源西里小学融合教育对特殊儿童完善的支持服务系统,为特殊儿童提供了适合其发展的教育,极大地促进了特殊儿童的发展,为特殊儿童的成功转衔提供了良好的保障。

新源西里小学融合教育为特殊儿童毕业后走向社会提供了更多的选择性。适合在普通班就读的可以参加小升初考试;年龄较大的可以选择职业学校;不能适应普通学校学习和生活的,可以再选择特殊教育和托管服务。新源西里小学以先进的教育理念,用实践探索出一套体现教育公平、公正、关爱的教育方式,总结出了普特融合教育在我国内地实施的可操作策略、路径和方法,给特殊儿童预留了潜能开发和成长的空间。

[1]张福娟,等.特殊教育史[M].上海:华东师范大学出版社,2000.

[2]华国栋.残疾儿童随班就读现状及发展趋势[J].教育研究,2003,(2).

[3]杜晓萍.全纳学校特征探析[J].外国教育研究,2008,(10).

[4]梁松梅,等.小学融合教育新模式[M].北京:人民日报出版社,2008,(10).

(作者单位:北京市朝阳区新源西里小学,100027)

G760