全国职业院校手工制茶大赛规则解读及炒制要点解析

赵玉香

(中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院,浙江杭州310016)

全国职业院校手工制茶大赛规则解读及炒制要点解析

赵玉香

(中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院,浙江杭州310016)

全国职业院校技能大赛(中职组)手工制茶大赛已成功举办三届,为推动职业院校的教学改革,提高技能型人才的培养质量,激发广大学生对茶叶加工传统工艺的学习热情,传承非物质文化遗产,取得了很大的成效。在全面解读了手工制茶大赛规则的基础上,分析四大比赛茶类手工炒制要点、品质要求,并对比赛茶类出现的品质弊病及改进措施进行了深入探讨。

职业教育;技能大赛;手工制茶;规则解读;炒茶要点;品质分析

中国茶叶加工2016(4):54-59

全国职业院校技能大赛是中华人民共和国教育部发起,联合国务院有关部门、行业和地方共同举办的一项全国性职业院校学生竞赛活动。2008年以来,大赛的规模与内涵不断扩大。2012年,大赛主办单位增加到23个;承办地扩增到11个分赛区;赛项数目增加到96个;2015年大赛由31个部委主办,共设置15个专业大类的98个竞赛项目。承办地除天津主赛场外,设置北京、河北、山西、吉林、江苏、浙江、安徽、山东、河南、湖北、广东、贵州、甘肃、广西、重庆、青岛等17个分赛区,参赛选手超万人。

以“传承弘扬茶技能、挖掘培育茶人才、跨越繁荣茶经济、加快振兴茶产业”为主题的全国职业院校技能大赛(中职组)手工制茶大赛于2012年、2013年和2015年在贵州省贵定县和都匀市共举办了三届,该技能大赛在推动职业院校的教学改革,提高技能型人才的培养质量,激发广大学生对茶叶加工传统工艺的学习热情,传承非物质文化遗产等方面取得了实质性的成效,同时为职业院校提供了教学成果展示和校企合作交流平台。

笔者以专家组组长及裁判长的身份分别参加了三届的手工制茶大赛,现结合大赛中出现的各种情况,对大赛规则进行全方位解读,同时对四类比赛茶的炒制要点、品质要求和炒制中易产生的品质弊病及产生原因作一详细分析,以便于各参赛院校结合自身教学实际,不断钻研手工制茶技术,提高学生手工茶炒制水平。

1 竞赛内容及及炒制要点解析

手工制茶大赛设置了手工炒制扁形绿茶、卷曲形绿茶、青茶(乌龙茶)、红条茶等四项竞赛内容,原料均为贵州贵定县和都匀市当地茶树鲜叶,于比赛前一天采摘,芽叶嫩度按所制茶类不同而各异。

1.1手工扁形绿茶

茶青量:0.5 kg,嫩度一芽一叶;

比赛时间:2小时,茶青制成成品茶;

设备:电炒锅(3千瓦),圆形竹匾两个;

炒制要点:1)流程:鲜叶—炒青锅—炒煇锅—簸去碎片末—成品茶。2)考核要点:炒青锅宜将鲜叶分两至三锅进行,杀青温度宜高,先闷后扬,抛闷结合,杀透杀匀,杀青完成后锅温稍降即理条及轻搭,加压不可过重,以免茶汁提早溢出,使色泽青暗。扁条基本成形后,出锅摊凉回潮,几锅青锅叶合成一锅炒煇锅,采用抓、磨、压、荡的扁形名茶整形手法,锅温控制适当,不可低温长时磨锅,也不可高温短时快炒,进一步塑造扁平光直的外形特征,同时挥发青草气,增进香气,去除青涩苦味,达到扁形茶条索扁平、直,宽窄适度,匀整,色泽绿润;香气清香、高长、纯正,汤色黄绿清澈明亮,滋味浓醇、爽,叶底芽叶完整,黄绿明亮的品质要求。

1.2手工卷曲形绿茶

茶青量:0.5 kg,嫩度一芽一叶;

比赛时间:2小时,茶青制成成品茶;

设备:电炒锅(3千瓦),圆形竹匾两个;

炒制要点:(1)炒制流程:鲜叶—杀青—揉捻—搓团显毫—-烘干—簸去碎片末—成品茶。(2)考核要点:可分两锅进行杀青,鲜叶下锅时温度高,先闷后扬,抛闷结合,杀透杀匀;揉捻采用双手回转滚揉,双手推拉滚揉或单手推拉滚揉方法,用力轻重轻相结合,不可一味重揉,使茶汁过多溢出,滋味苦涩;同时揉抖结合,防止结块断碎。可在芽叶六成干、锅温在50~60℃时进行搓团提毫,使白毫在芽头上显露。卷曲成形后,在锅中轻翻、轻撒,烘至足干,尽量减少断碎。使成品茶达到:条索卷曲成螺、白毫显露,匀整,色泽绿润或深绿润;香气清香、持久、纯正,汤色黄绿清澈明亮,滋味浓醇、爽,叶底芽叶完整,黄绿明亮。

1.3手工青茶(乌龙茶)

茶青量:2.5 kg,开面二、三叶或同等嫩度对夹叶;

比赛时间:24小时

设备:水筛、凉青架、电炒锅、烘焙机等;

制作要点:(1)制作流程:鲜叶—晒青—摇青(碰青)—晾青—杀青—揉捻—烘干—簸去碎片末—成品茶。(2)考核要点:应充分考虑鲜叶原料为当地的适制绿茶品种而非适制乌龙茶品种,采摘时既有开面二、三叶,又有带芽二、三叶,掌握晒青适度偏轻,摇青适当,前一、二次轻摇青,后三、四次适当重摇,看青做青,既去除青味,又保留花香味,走水充分,使汤质细腻回甘度好。杀青时掌握“适当高温,投叶适量,翻炒均匀,闷炒为主,扬炒配合,快速短时”原则,颗粒形茶宜采用“趁热包揉、快解筛末”的手法,包揉至形成颗粒后再静置定型。烘焙应掌握“文火慢焙”的原则,烘至足干;条形茶在“趁热快揉、揉出茶汁、揉紧茶条”后,也可按毛火和足火两次烘焙,中间摊凉的烘焙方法。成品茶要求:条形茶紧结扭曲或壮结,颗粒形茶卷曲或圆结重实,色泽乌褐润或黄绿、绿褐、黄褐润;香气纯正,显清花香、花香或蜜香,汤色金黄绿、金黄或浅橙黄,清澈明亮,滋味清醇或醇厚甘爽,叶底叶张完整,黄绿明亮,红点或红镶边鲜艳。

1.4手工红茶

茶青量:2.5 kg,一芽一叶或二叶;

比赛时间:24小时;

设备:水筛、凉青架、发酵设备、烘焙机等;

制作要点:(1)制作流程:鲜叶—萎凋—揉捻—发酵—烘干—簸去碎片末—成品茶。(2)考核要点:萎凋可采用日光萎凋与室内萎凋相结合,根据鲜叶原料嫩度和气温等情况灵活掌握,萎凋应适度。萎凋不足:茶条易揉碎,茶汁流失,香味物质转化不充分,导致香味青涩,滋味淡薄;过度则造成枯芽焦边,香低味淡。揉捻应充分,既揉出茶汁,便于多酚类物质充分氧化变化形成红汤红叶品质特征,又使茶汁粘附于茶条便于冲泡,同时揉紧茶条塑造细紧美观的外形。发酵,又称渥红,是发挥红茶优异品质最关键工序,应控制在适宜的温度(发酵室宜控制在25~28℃,叶温不超过30℃),高湿(相对湿度达95%或以上)并保持空气新鲜、供氧充足的条件下进行,至发酵叶透出清悦甜香或果香,发酵适度或稍偏嫩,即可干燥。干躁采取毛火高温快烘、摊凉回潮、足火低温慢烘相结合,有利于红茶香气滋味的更好发挥。成品茶要求:条索细紧或紧结,显芽锋,色泽乌或乌褐润,显金毫;香气纯正,嫩甜香、清花香或蜜香显露,汤色橙红或红明亮,滋味甜醇、鲜爽,叶底芽叶完整,红匀明亮。

2 成绩评定标准解析

2.1成绩评定原则

竞赛成绩评定本着“公平、公正、公开、科学、规范”的原则,注重考核选手的职业综合能力和技术应用能力。

2.2成绩评定方法

根据选手手工制作的各茶类,在规定的时间及操作规范下制得成品茶,经现场工作人员及裁判称量,测定制率,重新设置密码编号,装入包装容器并将密码全覆盖后由监督员提交评审裁判组,评审裁判随机取出样品编上顺序号,进行感官品质评定。茶叶感官品质总分加上制率分,即为最后得分。

2.2.1感官品质评定

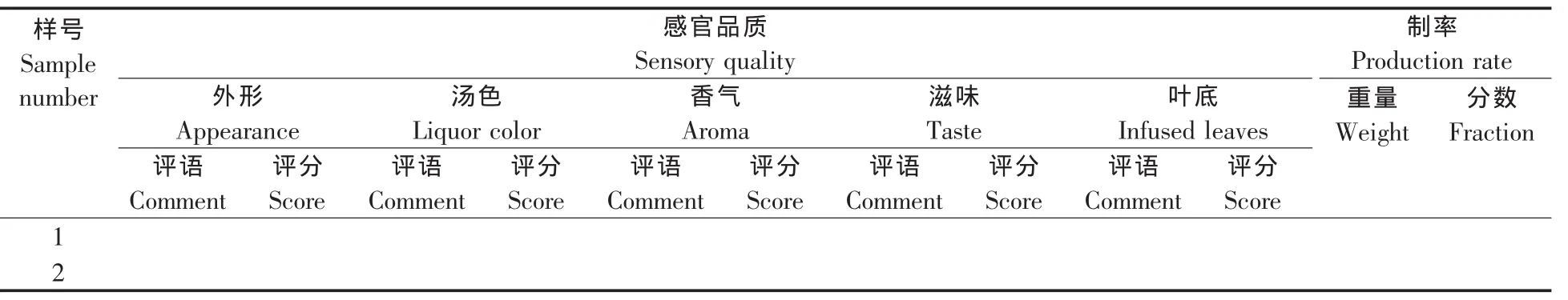

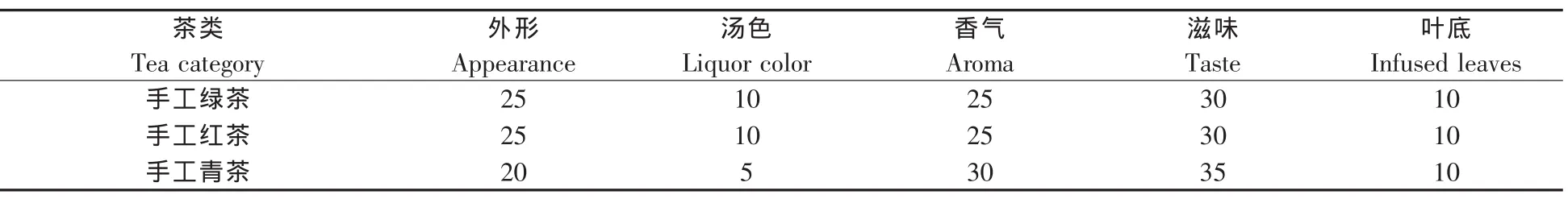

感官品质评分标准和评分方法按照国家标准GB/T 23776-2009《茶叶感官审评方法》的规定,按外形、汤色、香气、滋味和叶底“五因子”,采用百分制,给每个茶样每项因子进行评分,茶类不同,五项因子所占比例也有不同,最后算出总分。详见表1、表2。

表1 茶叶感官品质及制率评分表Table 1 Evaluation score table ofsensory quality and production rate of tea

表2 各茶类感官品质因子权数分配表(单位:%)Table 2 Table ofproportion distribution foreach sensory quality factorof tea(Unit:%)

评分的形式:由7位专家组成裁判组,采用独立评分方法,整个审评过程由每位审评专家独立完成。在评分结果中去除一个最高分和一个最低分,其余分数相加的总和除以5所得的分数为感官品质总分。

2.2.2制率评定

2012、2013年大赛规则中,规定感官品质按100分计分,制率按5分计分,其中碎末茶计2分,水分计3分。碎末茶指标按成品茶经规定的碎茶筛筛除碎茶、粉末后称量,≥100g,得2分满分,少5g,扣1分,直至扣完2分。水分按GB/T 8304标准测定,茶样含水量≤7%,得3分满分,≤8%扣1分,≤9%扣2分,超过9%扣完3分。

2015年规定感官品质按98分计分,制率按2分计分。水分指标未列入制率中,由评审组裁判在感官品质评定中通过手测来确定,干度不足的,在外形评分中进行扣分。

制率按最后的干茶得率计分,按鲜叶含水量在75%~80%计算,制率在20%~25%范围内的,得2分,不足或超出的均扣分。

3 比赛茶类炒制品质点评及原因分析

3.1手工扁形绿茶

手工扁形绿茶炒制中最容易产生外形条索不扁、紧条或弯曲,色泽青绿、暗绿等弊病,主要由于炒制手法不规范导致;锅温掌握不当也会产生青气、高火、酵气味等内质弊病。具体品质产生弊病及原因分析见表3。

表3 手工扁形绿茶品质点评及原因分析Table 3 Quality review and analysis of the causes ofmanual flatgreen tea

3.2手工卷曲形绿茶

手工卷曲形绿茶,容易产生外形条不卷曲,呈直条或扁条,色泽青绿灰暗;内质汤色混浊、黄暗,香味青、涩、闷、高火等品质弊病,具体品质点评及原因分析见表4。

表4 手工卷曲形绿茶品质点评及原因分析Table 4 Quality review and analysis of the causes ofmanualcurly green tea

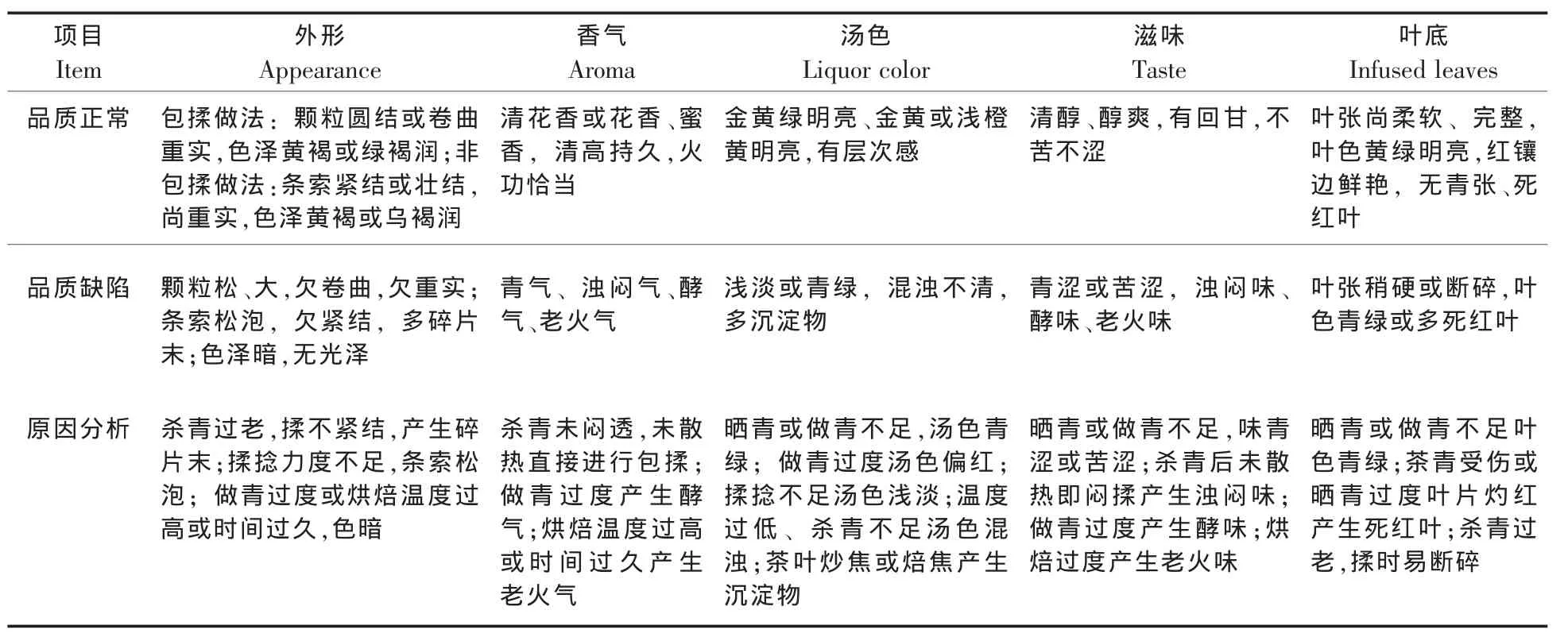

3.3手工青茶

手工青茶制作关键点是在晒青和做青工序,掌握不当,往往产生外形色泽青暗或红褐,内质汤色青绿或黄红,混浊欠明亮,香气青、浊、闷或酵气,滋味青涩或苦涩等,具体品质点评及原因分析见表5。

表5 手工青茶品质点评及原因分析Table 5 Quality review and analysis of the causes ofmanualOolong tea

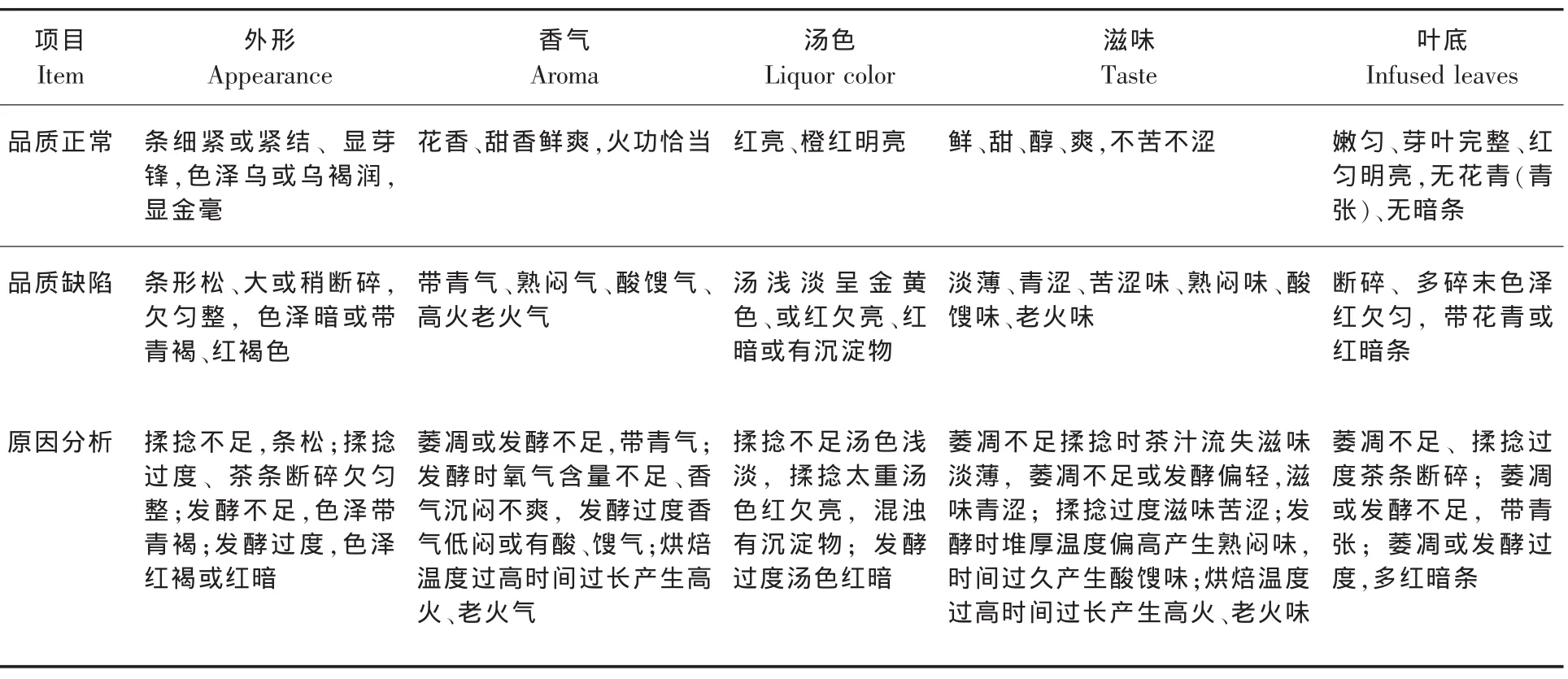

3.4手工红茶

手工红茶制作关键点在萎凋、揉捻和发酵,掌握不当往往使得外形条索松、断碎,色泽青褐、红褐或红暗;内质汤色欠红亮,产生青气、熟闷气、酸馊气,滋味青涩、苦涩、淡薄、酸馊等弊病;具体品质点评及原因分析见表6。

表6 手工红茶品质点评及原因分析Table 6 Quality review and analysis of the causes ofm anualblack tea

4 结语

全国中职学校手工制茶大赛已经举办三届,各参赛学校积极参与,积累了丰富的大赛经验。虽然仍有选手在制作过程中或多或少会出现一些失误或操作不当,但总体炒制水平比第一届有了很大的提高。特别是手工扁形绿茶,第一届大赛时,外形扁平度、光滑挺直度、色泽黄绿润泽度好的茶样很少,而经过两届大赛的比拼,各参赛学校都特别重视赛前的训练,有些学校还专门聘请经验丰富的炒茶技师,手把手教学生掌握炒制技巧,在第三届大赛中出现了一批炒制技艺高超的选手。优胜选手手工制作的红茶和乌龙茶成品,香气花香、蜜香显现,滋味醇爽回甘,味中带花香,品质可以与品牌企业的老师傅手工制作的茶叶相媲美。

比赛茶的炒制,选手需要具备过硬的手工炒制技术外,还需要充分领会大赛中的各项评比规则,如感官品质评分方法中,对五项审评因子的权数设置的把握。手工红茶按外形25%,香气25%,滋味30%,汤色和叶底均为10%;手工青茶按外形20%,香气30%,滋味35%,汤色5%和叶底10%,这两大茶类各因子权数设置比较合理,对外形没有特别要求,着重考核选手制作过程中对香气、滋味的把握程度。选手在拿到鲜叶原料后有充裕的时间(24小时)进行制作,经过充分的晒青、凉青-(萎凋),做青、杀青(青茶),揉捻、发酵(红茶)、干燥等工序,掌握得当,可以使青草气等香气物质充分转化,产生大量花香、果香型物质,同时苦涩味重的酯型儿茶素类等物质大量转化,鲜爽、甜味物质、水溶性果胶类等物质大量生成,最后制出色香味俱优的好茶。而手工扁形绿茶和卷曲形绿茶炒制重点是在一芽一叶原料基础上,制作出外形符合扁平、光、直的扁形茶和细紧、卷曲如螺、显毫的卷曲形茶,选手的制作时间为较短,仅为2个小时,同时比赛都在夏季,夏茶原料苦涩味重,在短短两小时之内,苦涩味物质不能充分转化,加之扁形茶的压扁做形和卷曲形茶的重揉做形等工艺又使茶汁大量溢出,更增加了成茶的苦涩滋味。虽然笔者与评审裁判组人员均认为权数设置按照外形25%,香气25%,滋味30%,汤色和叶底均为10%的比例,显得有些不太合理,往往外形不符合要求,未经做形,呈紧条不扁,或条松不卷曲呈毛峰状,香气、滋味、汤色、叶底分却很高,甚至分值远远超过做形到位的扁形或卷曲形茶,但在现有的评比规则未改变的前提下,选手一定要掌握好外形与香味的平衡性、不能顾此失彼。

Interpretation of the Rules and Key Points of M anual Tea Production Contest for Vocational Colleges in China

ZHAO Yu-xiang

(Hangzhou Tea Research Institute,China COOP,Hangzhou 310016,China)

The nationalmanual tea production contest for secondary vocational colleges has been held for three sessions.It hasmade great achievements in promoting the educational reform of vocational colleges,improving the educatoinal quality of skilled talents,inspiring students'learning enthusiasm of traditional tea processing technology and inheriting the intangible cultural heritage.This paper,based on the rules of manual tea production contest,discussed key technical points and the quality requirements of four kinds of tea in the competition.In addition,it anaylized quality dificiency and countermeasures in the competition.

Vocational education;Skills competition;Manual tea production;Interpretation of the rules;Key points of tea processing;Quality analysis

G719.21

A

2095-0306(2016)04-0054-06

2016-06-16

赵玉香(1965-),女,浙江德清人,高级工程师,国家一级评茶师。长期从事茶叶质量感官品质、加工技术与标准化研究,茶叶感官评定和技能人才培训等工作。