论红色叙事的时间形式

赵亦然,张清华

(北京师范大学 文学院,北京 100875)

左翼文学研究

论红色叙事的时间形式

赵亦然,张清华

(北京师范大学 文学院,北京 100875)

当代红色叙事之所以形成了一种稳定的审美范式,不仅在于其意识形态和叙事结构的趋同,更与作品的时间修辞有关。隐藏在文本内部的时间形式决定了作品的叙事构造与美学属性:“类诗史叙事”通过“谋划”,给予历史化了的时间以属性和意义;“类传奇叙事”通过填补开头和结尾之间的“超时间空白”,为故事创造出了传奇时空体;“类成长叙事”将个人时间和社会时间的统一,构成人物成长的内在的进步论逻辑。

红色经典;时间形式;红色叙事

迄今为止,对红色叙事的研究多集中于政治文化方面,或只关注其在文学史上的意义,多为文本外围的东西,文本自身的文学性和美学性往往被忽略。而在我们看来,“红色经典”之所以形成了一种稳定的审美范式,不仅在于其意识形态和叙事结构的趋同,更是与一个深刻的原因——即与作品的“时间形式”有关。这种对时间的处理方式与其说是一种巧合,毋宁说是在一种共同的美学追求下选择的必然路径,也从根本上将“红色经典”与80年代以来的当代小说区别开来。因此,本文并不打算对“红色经典”的地位和价值进行评判,只是借助巴赫金所创造的“小说的时间形式与时空体形式”*参见巴赫金《小说理论》中《小说的时间形式与时空体形式》一章,白春仁、晓河译,石家庄:河北教育出版社,1998年版。的概念,通过对其代表作品时间形式的分析,进一步探讨当时社会历史背景下红色叙事的时间修辞和策略。

“红色经典”作品数量蔚为可观,为了便于分析论述,笔者依照《新中国文学史》*北京师范大学文学院组编、张健主编:《新中国文学史》,北京:北京师范大学出版社,2008年版,第83页。的分类,将其大体分为四种类型:一是具有宏大场景的最靠近意识形态本身的“类史诗叙事”;二是带有传统或者民间叙事趣味的“类传奇叙事”;三是以个人成长为叙事线索的“类成长叙事”;四是具有别样视角与抒情意味的“类抒情叙事”。虽然这种划分范畴之间有重叠和缝隙,但是对于分类研究是必要的。“类抒情叙事”体现的主要是文体特色,这里我们暂且搁置不论,其他三类叙事都可以通过对其结尾和时间线索的研究发现某些共通规律。

一、断裂型:“类史诗叙事”的时间形式

“类史诗叙事”指的是“红色经典”中以革命历史为题材的小说,“其‘类史诗性’首先是指作品的美学风格具有特别宏大和壮美的特点,注重宏大场景和英雄人物的刻画,叙述格局开阔恢弘;其次是指小说历史线索的系统性和大的时间跨度等特点”*张清华:《“类史诗”·“类成长”·“类传奇”——中国当代革命历史叙事的三种模式及其叙事美学》,《陕西师范大学学报》,2008年第3期。。但由于其在艺术质地上有较大欠缺,因此姑且称之为“类史诗”,主要代表作有《红日》《红岩》《保卫延安》和《红旗谱》。

“史诗”产生于人类的童年,对于后代读者,那些神话和传说都是瑰丽想象的结果,但是对于当时的人们来说,那就是真实的生活,真实的历史。史诗作者也不认为他们在创作虚构的作品,而只是忠实地记录现实。同样的,“类史诗叙述”追求的与其说是一种“历史小说”——以历史时间为背景进行虚构——毋宁说是一种“小说历史”,用虚构去还原历史时间,从而形成对历史的道德判断。

“历史”是一种已经发生过的事情,历史的文本化一定在事实之后,因此历史叙述者对故事的过程和结局都十分清楚。但历史叙述面临着一个重要的问题,就是在无限纷繁的历史事件面前做出恰当的选择。正如法国学者保罗·利科(Paul Ricoeur)所言,这种在分散性中创造叙述统一性的过程,关键在于通过“谋划”来解决时间的矛盾*Ricoeur,Time and Narrative,Chicago,University of Chicago Press.1984.Vol.1.66.。通过谋划,历史化了的时间被给予构图和意义。

在其最普遍的意义上,谋划、叙述通过人类生活的经验、对时间的理解以及对时间的表现而相互交叉,或者相互作用。彼得·布鲁克斯认为,“谋划是叙述的设计和意图,它塑造了故事,赋予它一定的方向和意图。我们可以把谋划当做某种话语的逻辑或者句法,它只通过时间顺序和进展发展观点”*Peter Brooks,Reading for the Plot:Design and Intention in Narrative,New York,Alfred A.Knopf,1984.10.转引自Robert F.Berkhofer,Jr.邢立军译,《超越伟大故事:作为文本和话语的历史》,北京:北京师范大学出版社,2008年版,第185页。。

与“类传奇叙事”的“民间出身”不同,“类史诗叙事”无疑与意识形态更加贴近,这很大程度上是因为这类作品选择的题材都是真实的历史事件。历史事件不同于个人生活,对历史的价值判断往往是由占统治地位的意识形态决定。因此,这类叙事必须通过主流话语的“塑形”和“加工”后才能出厂“销售”,而这个过程就是“谋划”。

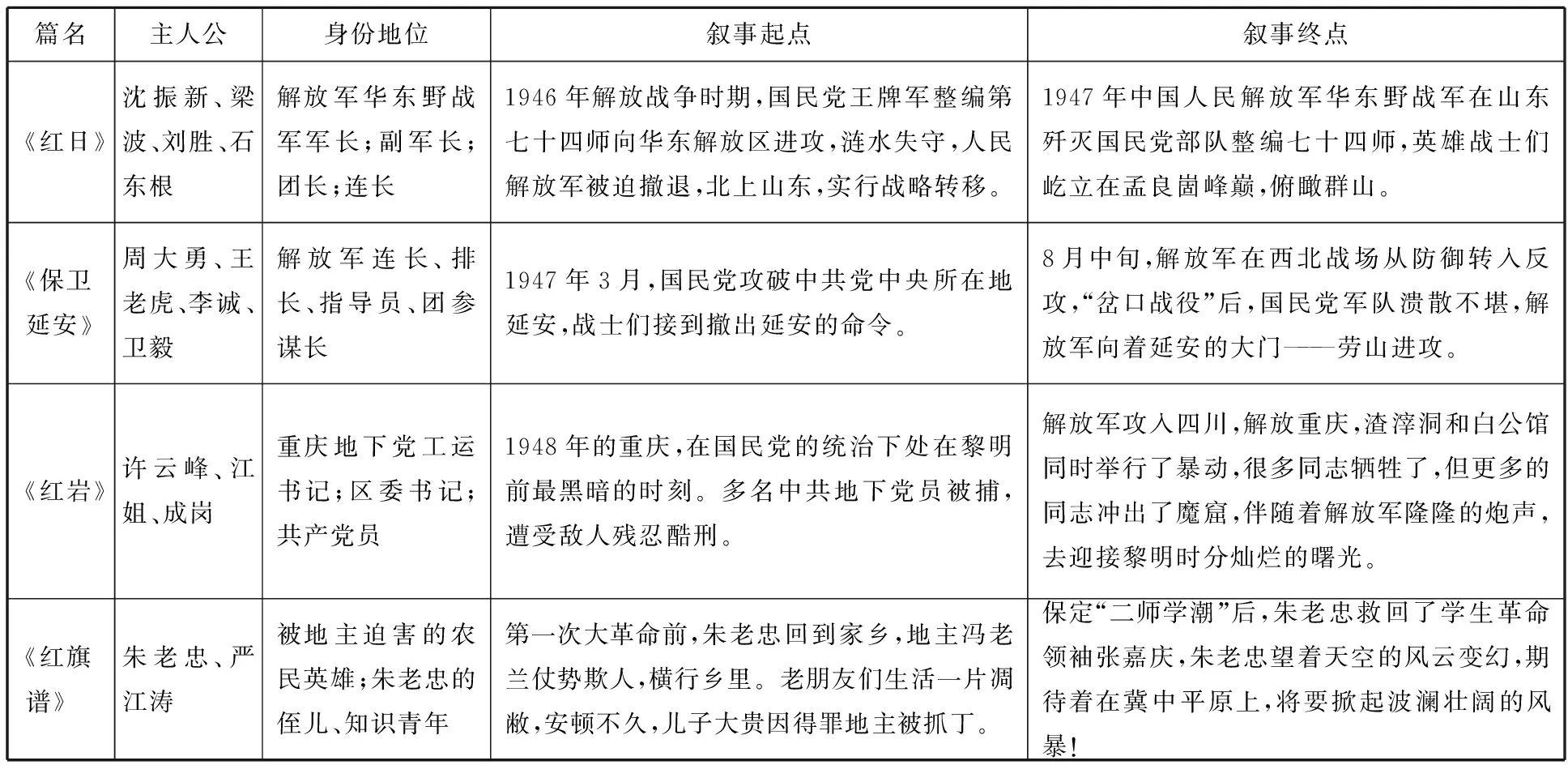

“类史诗叙事”通过“谋划”将事件的持续性、连贯性、因果性和偶然性注入到时间之中,从而达到对历史的再创造。下表为相关篇目的具体特征:

表1 “类史诗叙事”结构框架

通过表格我们可以看到,“类史诗叙事”的开端往往是挫败和打击,但是这种打击往往是暂时的,经过一番努力,经过一段时间——注意,这里时间的流逝不再是自然现象,而成为了有利于我方的某种必然的工具——故事的结局无一不是成功战胜挫败,走向胜利和光明。而胜利之后的故事则戛然而止,不再讲述。

我们都知道,在历史时间中,某种意识形态的主导地位往往会经历不同的变化,在一定历史时期看也许正处于历史运动的波峰,但是从更长的时间轴来看,也可能是在波谷。而在“类史诗叙事”这里,历史呈现出了一种单一确定的图景,它描写的几乎都是局部历史时间从波谷向波峰运动的进程。而这一时间区段又往往与整体历史时间是割裂的,因为它往往无视波峰到波谷存在的合法性和历史的规律性。

图1 “类史诗叙事”时间形式示意图

根据历史发展的规律,我们可以想象,既然胜利孕于失败之中,那么失败同样孕于胜利之中,任何所谓的胜利都不过是历史运动的一个点,历史时间不会停顿于此。即使取得了阶段性胜利,之后也很有可能会遭遇相同的失败。但“类史诗叙事”从来不会将笔触延伸到那里,一定要在波峰处戛然而止,让胜利的喜悦绵延回响。

《红日》只会写到孟良崮战役的大获全胜,《保卫延安》只会写到解放延安的大反攻开始,《红岩》也只会写到解放军解放重庆的炮声越来越近,再后面的故事,读者自然而然就会联想到某种光明的壮美的充满希望的图景。这种断裂的时间形式,造成了一种修辞效果,即历史总是从低谷走向高潮,从失败走向胜利。

正如一位学者所言:“不同的开始和结局,不管它们是局部历史(故事)的还是伟大历史(故事)的,都产生了似乎是关于相同的基本题材、话题、或者时间的各种不同的历史,目的是为了呈现不同的寓意和政治教训”*Margaret R Somers,“Narrativity,Narrative Identity,and Social Action:Rethinking English Working-Class Formation”,Social Science History,1992.转引自Robert F.Berkhofer,Jr.邢立军译,《超越伟大故事:作为文本和话语的历史》,北京:北京师范大学出版社,2008年版,第196页。。从这个意义上说,“类史诗叙事”作为一种历史寓言是成功的,它通过对历史时间的“谋划”,塑造了一种全新的历史,并塑形了一代人的历史观。

二、历险型:“类传奇叙事”的时间形式

“类传奇叙事”是“红色经典”中保留较多中国古代文学传统要素的一类叙事,十分明显,这些小说受到中国古典小说的影响要远远多于19世纪以来逐渐确立的西方小说概念,比如“奇书”的叙事模式,夸张的类型化的人物,情节的戏剧性,还有章回体的叙事形式。这类叙事的主要代表作品有曲波的《林海雪原》、知侠的《铁道游击队》、刘流的《烈火金刚》、冯志的《敌后武工队》、赵树理的《灵泉洞》和李英儒的《野火春风斗古城》等。

中国“小说”和西方“小说”(novel)概念有很大的不同,中国“小说”一词可以理解为“于大达亦远矣”(《庄子》)的“丛残小语”(桓谭《新论》),“出于稗官,街谈巷语,道听涂说者之所造也”(班固《汉书·艺文志》)。可以说,传统小说从一开始出现就将自己的位置定得很低,如同街巷间流传的“小段子”,听过笑笑打发时间罢了,传道载道的任务是留给“经史子集”去完成的。既然卸下了道统的负担,便可以纯粹为了阅读的趣味而写作,重视情节的“怪”和“奇”也就成为传统小说自觉追求的审美特点。

这种“传奇”型叙事,继承了最多中国传统叙事的神韵,因而也最能反映中国古人的时间观念。在传奇故事里,时间是没有计数的,读者追求的是空间位移带来的戏剧性情节,而不关注岁月流淌中人物的变化。

正如巴赫金所归纳的那样,在真正的“成长小说”出现之前,“大部分小说(以及小说的各种变体)只掌握定型的主人公形象。长篇小说的整个运行,它所描述的全部事件及奇遇,全在于使主人公在空间中位移,在社会等级的阶梯上活动……对典型小说所作的分析表明,情节要求定型不变的主人公,要求主人公的静态的统一。这种完备定型的主人公的命运和生活运动,恰好构成了情节的内涵;而人物性格本身,它的变化和成长,不会成为情节”*[俄]巴赫金:《小说理论》,《巴赫金全集》(第3卷),白春仁、晓河译,石家庄:河北教育出版社,1998年版,第229-230页。。

图2 “类传奇叙事”时间形式示意图

在“红色经典”的“类传奇叙事”中,时间并不会使主人公的性格产生某种深刻改变,它成为了时空体的一部分,与空间和其他叙事元素一起建构文本。在分析这种它们的时间形式前,我们先来将其主要元素列出:

表2 “类传奇叙事”结构框架

这类小说情节看似千变万化,故事发生背景有东北林海雪原、有山东矿区也有冀中根据地,主人公身份有正面武装力量也有敌后游击队员,时代跨度有抗日战争也有解放战争时期。然而我们会发现,这类小说讲述的都是从“开头”到“结尾”之间的故事,从“一个危机出现”到“化解这个危机”之间的过程。换句话说,开头和结尾早已经被钉在了时间轴上,这两点之间不过是细节不同但情节模式类似的圆圈运动。作者试图做的,就是将开头和结尾之间的“超时间空白”*此概念出自巴赫金《小说的时间形式和时空体形式》一文,载于《小说理论》,《巴赫金全集》(第3卷),石家庄:河北教育出版社,1998年版,第279-280页。意为传记时间中两个相邻的点,直接结合到一起。在这两个直接相邻的传记时间之间所出现的间隔、停顿、空白,不能进入传记时间的序列中,而是置身于传记时间之外。它们不改变主人公的生活。补充完整。

故事情节的开始,总有一场危机或者挑战突如其来降临到主人公身上,比如在《林海雪原》中,团参谋长少剑波忽然接到上级命令称深山匪首突袭杉岚站大肆烧杀。在《铁道游击队》中,表面是日本人装卸工的王强,实则为共产党派出打入敌人内部的战士,意外地发现日本人这一批军用卡车货物为我方急缺的武器弹药,于是第一场惊心动魄的“扒火车”行动就在当晚开始了。在《烈火金刚》中,开篇便写到“五一”反“扫荡”期间滹沱河下游桥头堡镇上的一场战斗,排长史更新身负重伤,躲在村子里的老乡家,眼看老乡即将惨死,他毅然站了出来赤手空拳和鬼子搏斗。

这些突发性情节的出现,打断了主人公赖以生存的“日常时间”进程,即自然的恒常的时间线,而将主人公带入了一个类似“历险记”似的时空体。在“红色经典”中,“类传奇”作品的开始是确定的,是一场“突如其来的危机”,结尾也是确定的,是一场“毫无疑问的胜利”。这类作品结尾的胜利,与其说是由于作品中主人公们一次又一次的化解危机战胜困难而得到的,毋宁说是一种预先设定要抵达的终点。我们没有看到每一次局部胜利对于故事中的形势、情况或关系产生哪怕是细微的渐进的改变和影响。局部胜利甚至还没有来得及发挥对全局和结构的作用,就又一次被突如其来的、更加困难更加惊险的挑战打断。

比如,《林海雪原》中小分队奇袭奶头山刚刚取得胜利后,追踪匪徒的方向立即成为了下一个打击目标,紧接着,队员们在训练滑雪过程中意外发现了一个被匪徒刺伤的女人,追踪匪徒过程中,又发现了一座可疑的古庙……《铁道游击队》中老洪和王强刚刚成功将“扒火车”搞来的机枪交到组织手里,组织便建议他们开展根据地,正当他们发愁资金问题时,日本人的火车又运来了大量的粮食物资,他们果断决定再搞一次等等。

在这段时间里,主人公将过着相当惊险紧张的生活,时间的每一分每一秒都变得格外重要。这两点之间发生的故事一件接着一件,都由奇遇、挑战、危险、转机和化解构成。我们甚至可以按其基本情节要素,归纳出这类叙事的“历险记型”时间模式:

预定好的对抗双方(一般是主人公一方与日本侵略者或国民党反动派)初次交手——初尝胜利——队伍壮大——渐起声色——遭遇波折(被捕或是秘密被泄露)——成功脱险——迅速反击——继续发展——获得较大胜利果实——突如其来的挫折(牺牲或被迫转移)——隐忍、暗中准备——复仇——阶段性胜利……

从某种意义上讲,这类故事可以无限延长下去,如同《西游记》的“八十一难”,完全可以写成“一百零八难”或者更多,对故事的结局都不会造成太大的影响。因为在每次奇遇和危机发生到解决的过程中经历的那些日夜、时辰、分秒,没有任何痕迹,完全不会影响人们实际生活中的时间。

三、蜕变型:“类成长叙事”的时间形式

“成长小说”理论是由巴赫金提出*巴赫金在《教育小说及其在现实主义历史中的意义》一文中指出,“大部分小说(及小说的各种变体)只掌握定型的主人公形象”,这种人物的性格是固定和没有成长过程的。除此之外,“还存在着另一种鲜为人知的小说类型,它塑造的是成长中的人物形象”。这种人物与环境的“动态统一体”,可称为“人的成长小说”。此外,他还列举了成长小说的若干类型。详见巴赫金:《小说理论》。,指的是人物自身性格随着情节发展不断变化的小说。“类成长叙事”体现“成长小说”的某些特点,主要描写在革命战争年代,主人公在某种先进思想的指引下,思想觉悟发生了深刻变化,逐渐成长为革命者的蜕变过程。主要代表作有杨沫的《青春之歌》、欧阳山的《三家巷》、孙犁的《风云初记》和高云览《小城春秋》。

“成长小说”和其他小说的分野,便是人物与时间的深刻关系。在成长小说中,“时间进入了人的内部,进入人物形象本身,极大的改变了人物命运及生活中一切因素所具有的意义”*③④巴赫金:《小说理论》,《巴赫金全集》(第3卷),白春仁、晓河译,石家庄:河北教育出版社,1998年版,第230页,第230页,第232-233页。。巴赫金进一步将成长小说分为五类,第五类是最重要的。因为在这类小说里,“人的成长是在真实的历史时间中实现的,与历史的必然性、圆满性、它的未来,它的深刻的时空体性质紧紧结合在一起”③。这种特点与革命文学有着天然趋同的价值标准,革命文学强调的就是人与历史的共同发展变化。时代发生了巨变,个人不能偏安一隅,必须投入时代的洪流中去。即历史时间是直线向前运动的,个人比较将自己的内部时间“打开”,与时代同步发展,这也是革命的基本逻辑所在。

“类成长叙事”中的主人公不仅仅和时代一同成长,还必须是一个跨时代的见证人,经历历史发展的质变。正如巴赫金所言,“他与世界一同成长,他自身反映着世界本身的历史成长。他已不在一个时代的内部,而处在两个时代的交叉处,处在一个时代向另一个时代的转折点上。这一转折寓于他身上,通过他完成的。他不得不成为前所未有的新型的人”④。可以说,成长小说自身性质所要求的人物性格的质变,是以时代转折为背景的,而这恰恰与革命叙述强调的“时间的断裂性”不谋而合。

我们可以从“类成长叙事”的具体元素入手:

表3 “类成长叙事”结构框架

从这个表格中我们可以看到,故事的主人公往往为青年——这个角色的定位是有深意的,他们处于人生的开始阶段,时间的长度和宽度对于他们来说似乎是无穷的,在这里,个人的青春年华也象征着革命蓬勃向上的激情,个人成为了社会的隐喻和投射。试想,如果将成长小说的主角安排为中年或老年人,即使社会的变革让主人公觉悟并改变,接下来“时间流逝青春不再”带来的生命感伤,必将会给革命的胜利结局蒙上阴影。

另一方面,“类成长叙事”中人物的成长具有极强的时代感,几乎每一部小说都要在一个真实的时代背景中展开,并且将人物深深镶嵌在了历史的纪念碑上。《青春之歌》中林道静参与了农民抢麦斗争,还有“一二·九”学生运动;《三家巷》中“五四”运动、“五卅”惨案、省港罢工、中山舰事件、北伐战争等等都给主人公的生活带来一定影响,周炳还亲身参加了广州起义;《风云初记》描写了抗日战争初期,共产党在滹沱河两岸组织人民武装、建立抗日根据地的过程中,身处其中的乡下少女春儿成长蜕变的过程;《小城春秋》中,国共关系的破裂让厦门的局势风云变幻,主人公何剑平的命运也因为1930年厦门大劫狱而改变。

同时,这些时代风云际会的大事件不仅仅是主人公成长的背景,更成为了主人公成长阶段上的关键性时间截点,对主人公性格人生发展起到了决定性的作用,很多历史大事件就是主人公命运的转折点。这类叙事的时间形式其实可以用“蜕变型”来概括,“蜕变”,强调的是改变之前与之后截然不同的性质。每一个关键时间点,都是主人公生命线索的断裂处,也是该阶段的“波峰”之所在,图示如下:

图3 “类成长叙事”时间形式示意图

众多“类成长叙事”中,我们可以仿照巴赫金对希腊传奇小说的精妙概括,归纳出一个典型的时间模式:

主人公多为未成熟(无论他她看起来是多么有决断力多么不同常人)的男女,正值青春年少,生长于旧式家庭,但却多多少少有着与革命者的联系(比如亲戚、情人、朋友、师生关系),心中饱含着对现状的不满(可能是隐性的等待触发的)。平静的生活被外来恶势力打破,常见的情节有逼婚、收租、征兵、杀害亲人等,于是主人公奋起反抗,遭受失败和伤痛,信念动摇,恶势力占据有力局势。关键时刻作为党的代表和革命象征的人物出现(人物往往出现在主人公万念俱灰之时,情节陷入停滞之际),这个人(或这些人)从头到脚都是全新的,用新的面貌、新的概念、新的方法帮助主人公脱离险境,带来翻天覆地的变化。主人公之前的失败似乎只是为了等待他她的到来,他她像是一个领路人,带领主人公经历抵达终点前的蜕化。这个过程有考验、试探、挫折、斗争,主人公或许会失去一些东西(比如财富、亲人、爱情),但最终会走向成熟与光明,结尾大多以胜利和光明告终,即使结尾有牺牲和分离,也仿佛只是更加伟大的胜利的伏笔。整个文本故事虽然结束,但仿佛后面还有更加波澜壮阔的革命故事要展开。

这便是“类成长小说”的基本面貌,主人公从前是什么样子并不重要,重要的是主人公将来会是什么样子。它默认“过去”是灰暗的、颓废的,而“未来”是美好的、光明的。在这类小说里的“成长”,是剥离一切“过去”的成长,它并非寓于昨日和今日“自我”之中,这类作品的主人公只能不断的脱掉外衣,不断的蜕变出新肉,不断的向前走去,直至从头到脚都成为新的。

“我们大家都是在您的惩罚之下打发日子,我们就像在讲述故事一般迎送岁月”,时间,是人生永恒的迷。叙事中的时间更是像流水般汩汩流淌在每一段文字的缝隙,通过对叙事中时间形式的挖掘和时间修辞的思考,我们看到了故事的不同面貌。当代“红色经典”形成的稳定的审美范式,不仅与其意识形态和叙事结构的趋同有关,更是被一只看不见的手——时间修辞所塑造。本文首先从叙述时间的终点——“结尾”切入,发现绝大多数结尾在时间上都具有“未完成性”和“开放性”。接着,通过对隐藏在文本内部的时间形式的归纳和分析,探讨当时社会历史背景下红色叙事的时间虚构经验和修辞策略。比如,“类史诗叙事”通过谋划,给予历史化了的时间以构图和意义;“类传奇叙事”通过填补开头和结尾之间的“超时间空白”,为故事创造出了传奇时空体;“类成长叙事”将个人时间和社会时间的统一,作为人物成长的内在逻辑。最后,进一步从社会学、历史哲学角度揭示形成这种时间修辞的深层奥秘。它近乎一种现代宗教,以工业文明的线性时间观为基础,通过对未来和永恒的承诺,塑造了精神不死的英雄形象,建构了一种独特的革命壮剧美学。

通过对叙事中时间形式的挖掘和时间修辞的思考,我们看到了故事的不同面貌,当代“红色经典”形成的稳定的审美范式,很大程度上就是被这只看不见的手所塑造。

[责任编辑:曹振华]

赵亦然,女,北京师范大学博士研究生;张清华,男,北京师范大学文学院教授、院长、博士生导师。

I206.6

A

1003-8353(2016)09-0127-07