空间构形与汉语形状范畴*

梁 玉 孙仁茹

(哈尔滨理工大学,哈尔滨 150040)

空间构形与汉语形状范畴*

梁 玉 孙仁茹

(哈尔滨理工大学,哈尔滨 150040)

形状范畴是空间3大子范畴之一,但与空间位置和位移范畴相比,与形状范畴相关的系统性研究相对匮乏。因此,本文运用Talmy“空间构形”理论对“形状范畴”进行认知构建,然后运用该语义框架概括和分析内部成员的词汇表征,探索形状范围认知的特性。

形状范畴;空间;词汇表征;认知

1 引言

空间范畴大体分为位置、位移和形状3个子范畴。对于空间位移范畴和位置范畴,国内外学者已展开大量研究。虽然针对形状范畴的系统化研究也存在(Гилярова 2001),但是是从类型学而不是认知角度展开。此外,尚有少数与形状相关的研究也只是从维度词、物象词和形量词等单一角度探讨形状的某一点,间接关注“形状语义”及“认知特性”,可见认知角度下的形状范畴系统化研究仍然空缺。

2 形状范畴构建

对于空间研究来说,Talmy关于空间的很多理论备受国内外学者推崇。以往对于空间分类以及空间位置、位移的研究大多正是基于Talmy的“空间构形”理论。鉴于此,本文将基于该理论建构“空间形状范畴”,但有别于以往研究对该理论中空间位置、位移方面的关注,本文旨在探析该理论隐含的“形体”概念。

Talmy(2012:180-181)指出,我们对空间结构的概念化涉及两个系统。第一个系统包括存在于各种大小空间中的图式形状。它可被视为是一个框架,用来装载事物或定位事物。因此,相关的概念包括“区域”或“方位”,相应的动态概念包括“路径”和“定位”。第二个系统由占据第一个系统的材料的各种形状和关系组成,可以被视为是空间系统的内容。这些内容可以是一个有明确界限的事物,也可以是一种没有界限的事物。内容系统与空间系统可以形成某些特殊关系,如“占据”某一区域,“处于”某一位置等。

Talmy认为,本身或互相之间具有空间特征的事物与空间框架之间可以有3种形式的关系。第一种就是事物自身具有的空间特征,如决定该事物形状的外部界限,比如,一块煎饼的形状。第二种是某一事物与另一事物之间的空间关系,如“X在Y上”和“X靠近Y”。第三种就是一组事物组合形成的空间关系,包括可以作为一种潜在的“格式塔”形状的有关它们的“排列关系”。他还指出,本身或互相之间具有空间特征的事物与空间框架之间也可以具有动态关系。例如,某一事物可以在某一区域或路径上移动,或者从某一地点转移到另一地点。它们也具备前面提到的3个特点:(1)某一事物本身可以表现出一些动态的空间特征,例如形状的改变,包括“扭曲”和“膨胀”等;(2)某一事物针对另一事物可能执行各种各样的路径,例如,英语中介词move toward/past/trough表达的空间关系;(3)一组事物可以改变它们本来的聚焦形式,如“分散”或“聚集”(束定芳 2008:116-117)。

可见,整个空间结构主要包含物体的空间方位、物体的空间位置变化和物体形状大小3个要素,分别对应空间位置、空间位移和空间形状3个子范畴。本文对于形状范畴的关注正是源于对形状与空间、形状与位置、形状与位移以及形状与实体关系的思考。

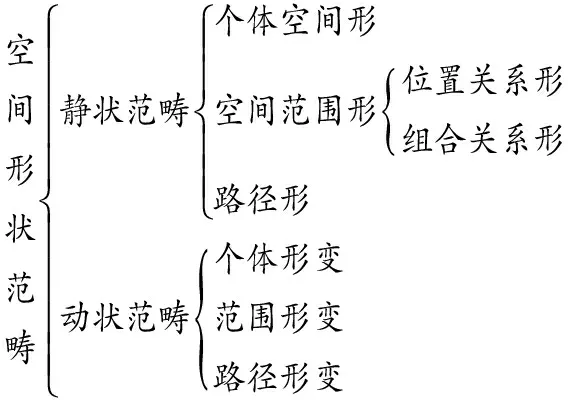

依据Talmy空间构形的观点,空间概念化包括两个系统:一是装载物体的空间框架;二是被装载的物体及其物体间的关系。而这两种系统间又存在动、静两类关系。从静态角度看,首先,在特定空间框架中的物体本身具有空间性,呈现出一定的外形特点。物体即实体,本文将此定义为“实体形”(或“个体形”,以区别于“范围”);其次,在某一空间框架中,一个物体与另一个物体发生位置关系,如“靠近”和“在…旁边”等,本文称为“位置关系形”;再次,多个物体按一定顺序排列,组合在某一空间框架内组成新范围,本文称为“组合关系形”。位置关系和组合关系均与多个物体或多个部分相关,因此本文将二者统称为“空间范围形”。从动态角度看,首先,物体本身可以发生形状变化,如“膨胀”、“萎缩”和弯曲”;其次,某一事物针对另一事物可能执行各种各样的路径,致使位移过程中呈现出各种路径的线性变化,如“汽车绕操场跑一圈”和路径呈“圆形”。最后,组合在一起的多个物体可以改变它们本来的聚焦形式,如“分散”或“聚集”,从而表现出整个空间组合形状的一些变化。Talmy将以上3种形变关系置于位移框架下讨论,但是本文谈及的“形变”并不局限于位移事件,因此,依次将上述3种“形变关系”称为“个体形变”、“路径形变”和“范围形变”。此外,动静是相对的,所有的“静状”都是动态变化后的相对稳定状态。同样,所有的“动状”都会在经历一段变化后以某种静状呈现。虽然Talmy将路径放在动态变化一类,但事实上,路径的形状也有静、动态之分,动态指引起路径变化的位移动作,而静态指动后呈现的最终状态或位移背景。基于上述分析,本文拟构建出“空间形状范畴”,如下图所示。

3 空间形状的词汇表征

本节从空间形状范畴的语义入手,探讨汉语中能表达形状义的词类,这些词类以何种方式来表征形状义及各词类表形内涵的异同。

3.1 静状范畴的语言表征

3.11 名词表形的具体性

名词是表征静状范畴的典型成员,它主要用来表实体形,如“树(形)”和“梨(形)”。表形名词大致有两类,一是“几何类形状词”,如“圆”和“方”,它们具有较强的科学色彩,大多都源于几何术语,描写被规范化的形状。二是“普通形状词”,即实体名词,如“棍”、“蛋”和“齿”,它们不但可以指称物体本身,还可以激起人们具体而鲜明的形象感,从而表达物体的形状属性。普通名词表形有两种机制,一种是“本物表形”。形状是客观物体自身携带的一种特性,每个物体都有独特的形体意义,如“棍”(条形的东西)、“蛋”(球形的东西)、“齿”(物体上齿形的部分)和“翅”(物体上形状像翅膀的部分)等。此类名词的“形状义”来源于日常体验,靠人们的视觉进行感知,并逐渐规范化。另一种是“借物表形”。虽然物体本身含形状义,但客观世界中的物体数量众多、形态各异,对于一些物体的具体形状往往难以识别,因此需要借助易被识别的形状来表征。“借物表形”以形状相似性为基础,形似对个体形状的识别具有促进作用。如“大树公馆”,“公馆”作为一个建筑本身具有“体形”义,“大树”本身具有“树状”义,“公馆”与“大树”之间的形似性促使人们在视觉上进行隐喻加工,从而创造出“大树公馆”这种借物表形的词语。这种表征方式可以将公馆的形状描写得更加形象具体。

名词在表形过程中考虑到物体“外形”和“维度”的双重特点,如“树”作为一个名词表征的形状包含“树干+树枝的外部轮廓形”和“三维立体”(高度维大于宽度维)双层含义,因此名词表形形象而具体。此外,名词是现实世界的实体语言范畴化的产物(刘顺 2003:38),实体是形状范畴的基础,因此,名词在整个形状语言表征体系中占有基础性地位,是其它词类表形时的参照依据。

3.12 形容词表形的模糊性

形容词的表形范围也很广,既可以表示个体形,如“弯的触角”,也可表示范围形和路径形,如“弯弯的山路”。表形形容词可以分为3类:一是“几何类形容词”,如“方(的)”和“圆(的)”;二是“维度形容词”,如“高(的)”和“宽(的)”;三是“大小形容词”,如“大(的)”、“小(的)”。(由于由名词和动词转化而成的形容词其表形功能与其源名词、动词同理,故不重复讨论。)

形容词的形状义是模糊、不确定的,它表征实体的“部分”形体特征,如“高枕头”和“枕头”这个名词表征“枕头形”(一个长方体或放倒的圆柱体形),既包括外形轮廓特点也包括维度特点,但“高”这个形容词只是表述“枕头”的某一个不确定的(依据参照物来判断)维度特征,同样“圆枕头”中的“圆”也是同样的道理,它只是抓住枕头某一部分(两侧面)的外形特点。此外,形容词没有一个明确的空间主体,其形状义要依据与其搭配的具体名词来判断,如“高(的)”这个形容词,可以修饰“栅栏”和“围墙”,也可以修饰“门坎”和“枕头”,从字面上来看都是“高”形,但实际上却暗含不同的形体特征。前两者凸显一个“面”,后两者凸显为一个“体(块)”,此外这几个物体凸显的“高”的程度也不同,具体情况还要依据参照物。可见,形容词表形具有模糊性,其形体特征与修饰的名词的形体特征息息相关。

3.13 量词表形的抽象性

量词是计量事物的,但在现代汉语中,它也是凸显名词空间性的一种语法手段(刘顺2003:41)。量词的表形功能主要体现在实体表形、范围表形,如“一条鱼”和“一团毛线”等。表形量词主要有两类:一类是容器量词,如“一箱奶”和“一袋水果”;另一类则是形量词,包括形状型量词,如“颗”、“块”和运状型量词,如“束”、“团”。按上文分析,名词本身自带形体特征,“奶”和“水果”本身有其具体形状特征,“几十袋奶”和“许多水果”分别凸显出各自不规则边缘轮廓的“堆”形,具体说是“奶堆形”和“水果堆形”,但由于其边界轮廓的形状不容易被识别,因此选用量词来进一步规范化其形体概念。当“箱”、“袋”、“块”和“束”等被用作量词去描述其它界限模糊的物体时,它们会将其本源的名词“具体形状义”或动词的“塑形动作义”投射到后者身上,从而使界限模糊的客观物体“奶”、“水果”、“肉”和“花”等也呈现出易识别的形体特征,这实质上是一个“形体特征转移”的过程。

此外,量词还可以和一些动词搭配来凸显“路径形”,如“跑一圈”。“一圈”表达出跑的路径形状,“圈”原表征“跑道”或“操场”的形体特征,在这里实则用“一圈”指代“一圈跑道或操场”这个位移背景的形体特征。

量词的表形功能与名词的表形功能不同,名词表征事物具体的形状,叶子就是“叶子形”,心就是“心形”,船就是“船形”。但量词表征的形状义相对抽象,它是对很多具有相似形体特征的事物范畴化的结果。比如“条”就可以描述多种实体的形:一条烟、一条围巾、一条项链、一条鱼……可见量词表形是对物体完形特征的抽象概括,往往呈现出“一形多物”的现象,这种表形方式自动隐去物体本身微观的区别性形体特征,而只选取从宏观上对其进行把握。

3.14 方位词表形的不自足性

“空间范围形”在本文中包括“位置关系”和“组合关系”形两种。齐沪扬指出,“空间范围”(位置关系形)在汉语中主要借用方位词来表征,但方位词单独并不能直接表征形状,必须以短语的形式呈现,这充分表明方位词表形的不自足性(齐沪扬2014:91)。方位词表形一般包括以下几种形式:一般名词+方位词,如“篝火旁”和“钢琴旁”;处所名词+方位词,如“岸边”和“江边”;合成方位词,如“上面”和“旁边”。

方位词是如何表形的呢?首先,方位词可以帮助认知主体确定要认知的空间范围,比如“无论是大山还是孤峰,上面全部有树”。“孤峰”具有明显的3维立体特征,但“上面”的加入就引导我们去关注“树木”依附于其表面区域这个事实,“表面区域”被凸显,因此,将“孤峰”认知为“面”状。其次,方位词可以提供方位形状认知背景,从而凸显与其搭配的名词的空间形状义。如“椅子里坐着一个人”和“椅子上坐着一个人”,通过“里”和“上”我们就可以构建出两种不同的空间形,前者的椅子一般是有“把手”和“椅背”等,可以形成一个小的体空间,使人可以潜在里面;而后者则只要有“椅面”则可,因为它只需一个面形来支撑人。可见不同的方位词及不同的组合可以呈现出同一个物体的不同维度特点,从而形成“一物多形”的局面。此外,方位词在表形功能上分工并不明确,人们只是用几个方位词来笼统地表达范围的“点、线、面、体”的抽象形体特征,这常常导致汉语范围形状义模糊的现象。如:“上”,我们可以说“床上(面)躺个人”和“床上(点)吊盏灯”,同样为“上”形空间,但凸显出的范围形状却不相同。

此外,从上面的分析可以看出,方位词表征整体范围中的“部分”区域形(位置关系形),如“椅子上”只表征“椅子”这个整体范围中“椅面”这个部分的形。而量词突显“整体”区域形(组合关系形),如“一滩水”和“一面墙”表征“水”和“墙”的完形特征。但无论“表形方位词”还是“表形量词”,二者的表形实则经历一个由“无形”到“有形”的过程,简言之,客观空间是连续不断、无界的,本身作为一个连续、广延的整体而存在(朱晓军 2008:34)。虽然处于空间大背景中的一个小物体本身占有一定空间,但该空间与其自身以外所有的空间区域之间是连着的,并没有明确的界限,因此就空间本身来说是“无形”的。但由于在空间识别过程中,人的认知发挥作用,为了认知上的方便,人们首先会在潜意识里对空间进行范围划分,而这种划分的依据则是占据某一空间的实体本身具有的界限,比如“房子的轮廓”、“屋顶的轮廓”和“厨房的轮廓”等,这就使得人们能够描述范围形状成为可能。综上可见,方位词和量词的表形过程都是一个使无界空间有界化、无形范围形体化的过程。如“水”本身是无界的,而量词“杯”、“滩”和“池”却可以赋予其边界,使其具有形体特征,因此,方位词和量词都是使事物形体化的重要语言手段。

3.2 动状范畴的语言表征

动、静是两个相对的概念,从哲学的角度来说,物体的静止都是相对的,而运动却是绝对的。同样,物体的形状也有动、静之分,物体的静态形状是相对的,它是物体在某时、某地相对静止的状态;而物体时刻都在变化,因此,会呈现出各种动态的形状变化。这种动态性在语言中体现在“动词”上,因为每一个视觉可见动作都会伴随形变事件的发生。

形变的本质是物体在形变力的作用下发生形体变化或组合方式的变化,抑或是位置上的改变而引起的“路径形状变化”。形变力包括发力体和受力体两个要素。在形变事件中,发力体就是形变力的来源,受力体与形变体一般是重合的,即谁发生形变,谁就是受力体(路径形变除外)。由于受力体清晰可辨,因此按照受力体的隐显性,我们将形变动词分为形变及物动词和形变不及物动词两类。

3.21 形变及物动词

形变及物动词的形变体是动作的承受者,形变力一般是源于物体之外,发力体和受力体是分开的两个物体,它们可以是一个整体中两个独立的部分,也可以是完全独立的两个整体。如“拢头发”和“团雪球”这两个范围形变动作,“拢”的受力体是“散着的头发”,发力体可以是“自己的手”,此时受力体和发力体呈现部分与部分的关系(同一个身体A的两个部分A1和A2),也可以是“他人的手”,此时,受力体和发力体是一物与另一物的关系(即A的头发和B的手)。

在及物形变事件中,有一类特殊情况,即由“隐性自然力”而引发的形变。如“积雪融化”和“风吹麦浪”,其中“积雪”从原来的“堆状”变成“雪水”呈现的“面”状,“麦田”从平面状变为起伏的“波浪”状。在此类形变事件中,虽然发力体分别是隐性的“太阳热力”和“风力”,人们不能对其进行视觉感知,但整个形变过程却真实涉及到两个物体,因此是及物形变事件。

3.22 形变不及物动词

形变不及物动词的受力体是隐含的,其“受力体”和“发力体”同属一物,受力体是发力体本身或其整体中的一部分,形变不及物动词中最突出的一类是“身体动词”,如“挤眉弄眼”和“曲臂拢圆”等动作,发力体是人的“眉毛”、“眼睛”和“手臂”,受力体也是“眉毛”、“眼睛”和“手臂”等身体部分,前者发出的力施加给自身使得自身发生形体变化。这种“反身性”特点就要求形变不及物动作的发力物体必须是有生命的,它必须满足既可以发力又可以受力的双重条件。有生物体就是生物,它是一切具有新陈代谢的物体,如动物、植物和微生物等等,因此“花朵绽放”中的“绽放”也是形变不及物动词。但是像风和水等无生命的自然力,它们也会满足既可以发力又可以受力的双重条件,如:

① 洪水在平整的土地上划出了一道道鸿沟。

② 喷出的泉水在空中伴着音乐左右摇摆。

“水”可以对“土地”施力,使地面发生凹陷的形变,如例①;同时它也可以受力,受气泵中的气压力控制而发生左右摇摆的形变,如例②。但是“水”却无法给自身施力,虽然我们可以说“水一泻千里”,好似是水自身推动自己笔直地流淌,但实际上却是重力的作用。因此这两个例子属于“及物形变事件”,不及物形变事件中的力必须要强调其“反身性”,即客体发力又施加给客体本身。

分析可见,形变动词的认知受人体体验的影响,而这种体验性主要体现在对于“形变力”的把握。

3.23 路径形变动词

路径是位移事件中的一个要素,因此路径形变动词与位移动词相关。Talmy(2012:156)曾指出,在位移事件框架中,“移动”和“路径”是运动事件不可或缺的语义成分,这是由位移的本质决定的。位移过程就是某种“位移力”的传递过程,在此过程中,“位移力”促使动体产生位置变化并留下相应痕迹。可见位移的本质就是“位移力的传递”和“位移力作用下动体位置的变化”,而这两者正与“运动”和“路径”这两个概念相对应,对于所有位移事件来说,运动是产生位移的前提,而留下一段轨迹则是位移的必然结果,即“路径”。

路径形可通过两种方式进行表征:一方面,一些动词本身隐含路径信息,其路径形较明确,因此可直接通过位移动词来表征路径形,如“滚”,“绕”和“越”等。“绕”作位移动词意为“避开某物”,它所折射的路径信息为“圆弧状”。“绕”作为及物形变动词的语义也是由其移动路径——“圆弧状”的语义演变而来,如“绕线”。可见,位移动词表形在某种程度上是自足的,而且可以成为某些及物形变动词的语义来源。但另一方面,有些动词本身的路径信息是模糊、不明确的,因此需要借助外部信息来补充,这种外部信息可以由名词充当的背景来补充。客观来说,路径的轨迹都呈“线”状,但若进一步细化分析则会发现,广义的“线形”路径会随着位移“背景”的变化而呈现出差异性。如:“爬山”——路径为“山”的线形轮廓(弯曲),“爬树”——路径为树干的线形轮廓等(直线)。上述情况又体现出动词表路径的不自足性,因此这也说明路径构形的双重性特征。

4 形状认知的特性

“外形”是人们认知物体的主要途径之一,通过感知形状、大小和维度等特征,人们就能形成对该物体的相应认知结果,并最终以语言的形式来呈现。但以上分析折射出一种现象,即语言中的形体概念与客观世界中物体本身的形体概念并不完全一致,如“圆桌子”、“圆枕头”和“圆鼓”等。“桌子”、“肚子”和“铅笔”在语言中都被表征为“圆”形,但客观世界中这3种物体却呈现出完全不同的形体特征。这就表明,当人们对物体进行认知时,会或多或少地受到自身主观因素的影响,因此物体原本确定的形体特征也会产生相应变化,形状认知对于形状语言表征具有重要影响。经上述分析,形状认知显示出以下特点。

4.1 多样性

首先,形状认知的多样性由客观世界实体的多样性决定。每一种视觉可见实体都具有自身的形体特征,这就为形状的多样性奠定基础。比如:“鸭梨—梨形”,“桃子—桃形”,“纸篓—筒形”等,几乎每一种实体都会衍生出一类形状。此外,即使同种物体,其自身仍然蕴含着丰富的类内变化,上述“椅子里”和“椅子上”的例子即可证明,同属于“椅子”类,但每种椅子的形体特征亦不相同。其次,形状的多样性体现在难以穷尽的形状变化上,物体的静态形在外力作用下会发生形变,如“毛线”,本身呈“线”状;当将其团起时,就会被认知为“团”状。最后,形状认知的多样性还受观察视角主观性影响。形状是物体的客观物理属性,但人们对形状的认知是从不同角度入手的,比如本研究是选取从动、静视角来认知形状,其它学者也可能从另外的视角来认知形状从而建构不同的形状范畴。因此形状的多样性不仅体现在外形分类,更体现在形状自身的意义上,既有动状也有静状,有个体状还有范围、路径状,这些形体特征放在一起构成整个形状范畴系统。

4.2 主观性

形状是抽象的,人们在认知形状时,除受物体自身客观因素的影响,还会加入自己的主观认识。造成形状认知主观性的两大主要因素就是观察视角和物体的功能属性。比如,人们在认知“枕头”的形体特征时,若选取整个房间为背景,“枕头”被视为一个“点”;若选取它旁边的手机为背景,则可以看成一个“体”,因而具有“高度”,因此人们选取的参照背景不同就会导致最终认知结果的不同。同样还有“物体的功能”因素也会影响人们视点的放置,将桌子描述为“圆”是将焦点放在其发挥作用的“桌面”上,同理还有“圆板凳”和“圆鼓”等。而这一切都是靠人自身的身体体验和主观判断决定,因此每个人的视角、焦点不同就会在脑中形成不同的图像,因此形状认知因人而异,主观性非常明显。

4.3 隐喻性

形状认知的隐喻性由物体形状相似性产生。虽然大千世界中的物体种类繁多、形态各异,但他们在某些方面会体现出相似的特点(这也是人们得以进行范畴化的前提),其中形状相似就是一种。形状相似性激发人们进行视觉隐喻的心理,而人们不是每时每刻都会看见两个相似的物体放在一起,因此语言中的形状隐喻是靠着人脑中已储存的各物体形状信息和联想机制来完成,而我们可以将其视为“认知隐喻的心理”,即看到一个物体时,会下意识想到与之形似的物体,因而用隐喻的思维来对其认知。前文中名词表形中的“物象词”就是受到认知隐喻性的影响。比如“鹅卵石”这个词语就是人们在认知石头的过程中联想到“鹅蛋”,并发现两者形体相似,都是“椭圆形”,正是在这种认知的基础上才有“鹅卵石”这个语言表达。从上面这个角度来说,形状范畴的认知具有隐喻性。

5 结束语

本文从意义出发,利用Talmy的空间构形理论建立形状范畴的语义构架,给予形状范畴一个较为准确的界定。然后,秉承形式和意义相结合的原则,运用该语义构架分析内部成员的词汇表征及表征特点。研究表明,实体形状大致对应名词、个体形量词和形容词,范围形状大致对应方位词和集合形量词,路径形状大致对应名词和形量词,形变范畴大致对应动词,此外还有隐喻手段表示形状。最后,依据各词类的表形特点,本文探讨出形状范畴的3大认知特性,即多样性、主观性和隐喻性。

刘 顺. 现代汉语名词的多视角研究[M]. 上海:学林出版社, 2003.

齐沪扬. 现代汉语现实空间的认知研究[M]. 北京:商务印书馆, 2014.

束定芳. 认知语义学[M]. 上海:上海外语教育出版社, 2008.

朱晓军. 空间范畴的认知语义研究[D]. 华东师范大学博士学位论文, 2008.

Talmy, L.TowardsaCognitiveSemantics[M]. 北京:外语教学与研究出版社, 2012.

Гилярова К.А. Базовые категории формы физических объектов в языках мира: семантический анализ классификаторов// Труды межд. cеминара “Диалог-2001” по компьютерной лингвистике и ее приложениям[Z], 2001.

AStudyonChineseSpaceCategoryBasedontheSpaceConfigurationTheory

Liang Yu Sun Ren-ru

(Harbin University of Science and Technology, Harbin 150040, China)

Shape category is one of the three subcategories of space. Compared with location and displacement, the studies on shape category are insufficient and inadequate. This paper tries to put a cognitive construction upon shape category based on Talmy’s space configuration theory, and then analyzes and generalizes the corresponding word expressions, and explores the cognitive features of shape category in this frame.

shape category; space; word expression; cognitive

*本文系教育部人文社科研究项目“理工类大学外语教育人文主义转向策略研究”(10YJC740062)和黑龙江省教育科学规划重点课题“文化哲学视阈下的英语专业教学改革研究”(GBB1211027)的阶段性成果。

H030

A

1000-0100(2016)05-0091-5

10.16263/j.cnki.23-1071/h.2016.05.024

定稿日期:2016-06-04

【责任编辑谢 群】