美国高等教育国际化政策:历程、动因和走向①

陈越,王余生

(武汉大学,湖北武汉430072)

美国高等教育国际化政策:历程、动因和走向①

陈越,王余生

(武汉大学,湖北武汉430072)

美国高等教育国际化政策历经国家安全目标推动阶段、全球化时代背景照应阶段、恐怖主义恐慌笼罩阶段以及多元目标推动阶段。进入新时期后,在国际形势与国家安全、高等教育市场竞争、文化意识形态博弈、科技进步与人才抢夺以及高等教育发展规律等因素推动下,政策主体走向政府、组织、高校三位一体,政策目标走向政治、经济、科技目标并重,政策手段走向外交手段支撑,政策对象走向全面国际化。

美国;高等教育国际化;政策;历程;动因;走向

一、美国高等教育国际化政策的历程

第二次世界大战以前,美国“最初的高等教育的国际化是实际的人(特别是教师和学生)以及观念的跨国流动”,其主要形式是在私人或私人组织支持下的,以学习英德、发展学术、促进共同理解与和平为目的的游学活动。联邦政府介入较少,未出台相关政策。二战以后,资本主义与社会主义两大阵营的对峙开始,高等教育国际化成为了美国抢夺人才、发展科技、提高国家竞争力的重要手段,“触动整个高等教育事业”[1],“已经不再处于边缘位置”[2],而是走向“全面国际化”(“Comp-rehensive Internationalization”,CI)。联邦政府除了提供学生资助、科研经费以外,同时以更加宏观的视角制定和实施了相关政策,并历经了四个阶段。

(一)国家安全目标推动阶段

资本主义阵营与社会主义阵营的对峙胶着化,要求美国扩大国际交流与沟通,促进国际理解和美国文化意识形态输出,以科技文化援助扩大美国势力范围,以抵抗前苏联在中欧、东欧和亚非拉地区的联合阵营。前苏联发射世界上第一颗人造卫星也给美国人敲响了警钟,使其在惊醒于国防科技落后现状的同时,认为美国高等教育必须走出国门面向世界吸引人才、发展科技、加强外语学习和国际交流。这一阶段,高等教育国际化政策被视为重要的外交政策,同时也是重要的国防政策,主要有《富布莱特法案》、《信息及教育交流法案》、杜鲁门“第四点计划”、《国家科学基金会法案》、《国际文化交流和贸易展会参与法案》、《国防教育法》、《交换教育与文化交流法案》、《高等教育法》等政策,其主要动因在于保卫国家安全,体现出鲜明的政治色彩,也为后续发展奠定了良好的基础,例如,《富布莱特法案》(1961年发展成为《富布莱特—海斯法案》)至今在美国国际学生流动中充当重要的角色。

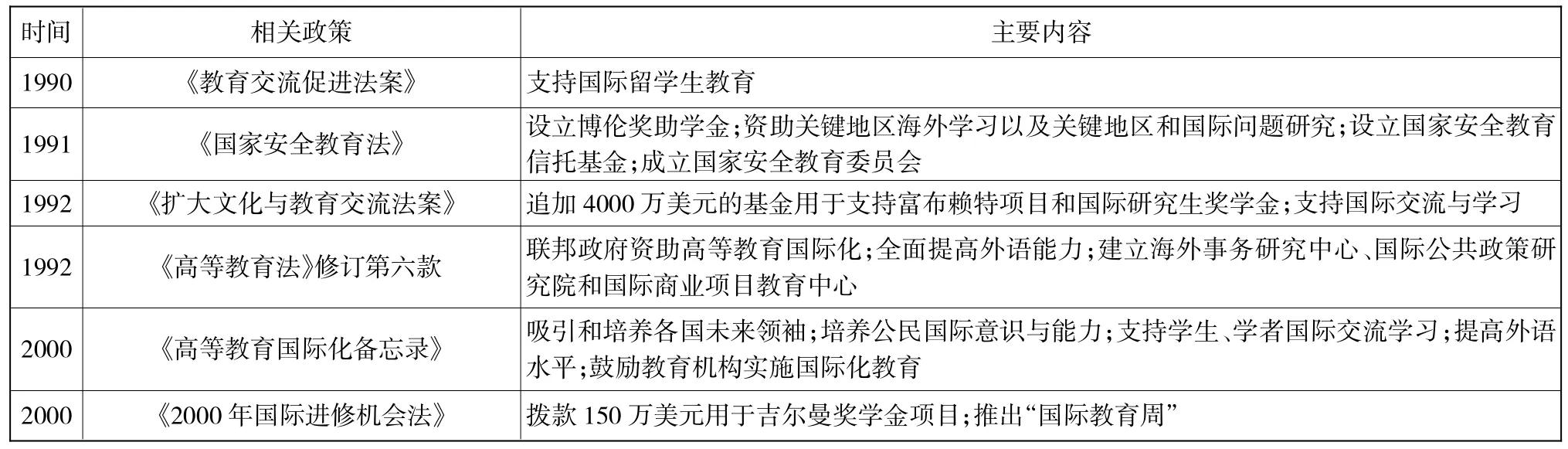

(二)全球化时代背景照应阶段

20世纪80年代末至2001年,全球化以及科技进步,尤其是随着信息技术的快速发展而来的“地球村”等理念的进一步影响下,高等教育国际化成为了美国维持科技领先地位和保持国际竞争力的重要路径(见表1)。

表1:全球化时代背景照应阶段美国高等教育国际化政策

阿特巴赫等人认为“‘国际化'(internationalization)即是政府、大学及院系为了应对全球化的影响所推行的一系列政策、项目或措施。”[3]深入了解其他国家或地区的情况、培养具有美国意识形态特征的它国领袖成为这一时期美国高等教育国际化的努力方向。这一阶段,美国成为世界上接纳留学生最多的国家,占据了较大的教育服务市场份额,政策效果明显。

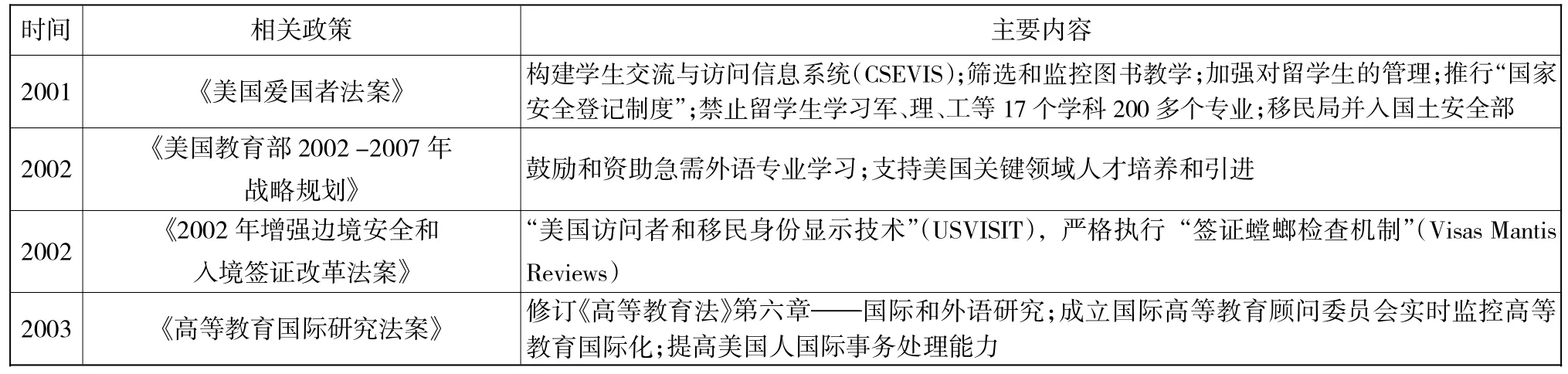

(三)恐怖主义恐慌笼罩阶段

“911”事件其中一名劫机人员持有学生签证使得恐慌蔓延至高等教育国际化,签证政策、学科限制、缩减渠道、加强外语、研究敏感区域成为这一时期的主要特征。高等教育国际化处于严密控制之下,对留学生的监控及其签证的审查力度加大,降低了美国教育服务贸易市场份额(见表2)。

表2:恐怖主义恐慌笼罩阶段美国高等教育国际化政策

(四)多元目标推动阶段

在美国实施紧缩政策的同时,欧洲、澳大利亚积极拓展全球教育服务贸易市场。“以澳大利亚为例,教育服务已经成为其第三大出口产业,仅2009年一年,澳大利亚教育服务的出口额便达到了180亿美元,比旅游业高出超过50%。”[4]为了恢复和保持世界领导地位和在国际教育服务贸易市场的强势地位,联邦政府修正“后911”时期高等教育国际化政策倾向,采取了一定的介入行动,并出台了《真实身份法案》、《林肯计划》、《高等教育机会法》、《美国竞争力法案》、《美国自由法案》等一系列政策,产生了积极影响:各州积极制定有关全球教育的章程;2011年,来美留学生达到723277人,出国攻读学位课程者超过27万人,较2001年增长了150%[5]。美国高等教育国际化实现稳步恢复和发展。

二、美国高等教育国际化政策的动因

关于美国高等教育国际化政策变迁的动因,金帷、马万华认为包括“政治动因、经济动因、文化动因、学术动因”[6];李梅将其归纳为“强国兴邦”、“维护美国世界霸主的地位”、“牟取巨额经济利益,提升美国的国际竞争力,吸纳全球人才资本,维护国家安全”[7];丁玲则认为是“通过高等教育国际化成为全球人才聚集的高地,维持科技竞争力;展现高校多元性实力,发展留学经济;培养青年全球能力,维护美国国际地位”[8]。笔者在宏观与微观相结合的视角下,认为其在政治、经济、文化、科技和教育五个方面对应存在以下五个动因。

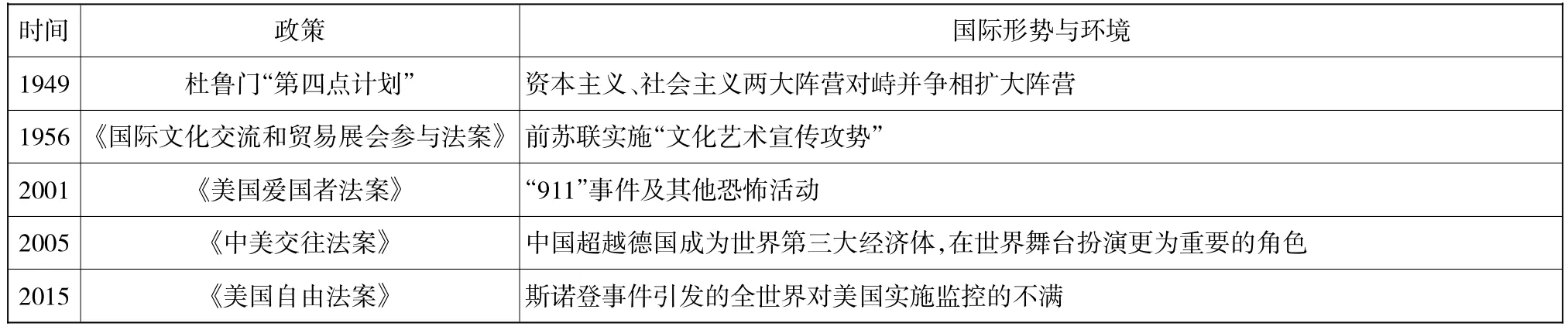

(一)国际形势与国家安全

开放性是高等教育国际化的重要特征之一。国际形势与环境深刻影响和推动着美国高等教育国际化政策的制定和实施(见表3)。

表3:部分美国高等教育国际化政策及其实时国际形势与环境对照

“在最容易受国际关系影响的国际高等教育领域,‘政治决定教育'的理论表现得淋漓尽致。”[9]美国前总统克林顿曾表明,国际教育战略的主要任务在于“既使我们的公民为一种全球的环境做好准备,又继续吸引和教育来自国外的未来的领袖”[10]。高等教育国际化作为提升国际竞争力、构建和梳理美国主导的世界秩序、培养和传播美国文化的重要途径,国际形势与国家安全是其重要动因乃至于核心动因。

(二)高等教育市场竞争

根据数据统计,早在2005年“在美学习的学生及其家庭的消费每年为美国的经济发展做出了将近130亿美元的贡献”,巨大的经济利益使其成为了美国重要的经济增长点,对此,印第安纳大学的琳恩·肖赫(Lynn Schoch)和杰森·鲍姆加特(Jason Baumgartner)两位教授进行了进一步的分析,他们发现,“这两部分人群(留学生及其家属)2003-2004年度对美国的经济贡献为12.873亿美元”[11]。抢占高等教育服务贸易市场是美国高等教育国际化政策的重要动因之一,例如,2005年美国联邦政府大幅增加拨款强化“富布赖特计划”、对《高等教育法》第六款进行修订、出台《2006财政年健康、服务和教育机会法案修正案》、实施“林肯计划”的主要动因即为抢占高等教育服务贸易国家市场,刺激更多海外教育资金流入美国。

(三)文化意识形态博弈

无论是早期的“跨文化理解”、二战后的“文化科技援助”、八十年代的资本主义价值观宣扬、乃至于目前提倡的“现代文明”,事实上都是美国在全球文化意识形态博弈中的重要手段。复旦大学吴晓明教授曾犀利地指出,“‘现代文明'……是西方—资本主义文明”[12]。所谓“国际化”其实就是“西方化”、“资本主义化”、甚至“美国化”。哈佛大学MOOC中的社会心理学课程(《Social Psychology》)的优秀学员奖励是“慈悲之旅”,即与达赖喇嘛现场交流。[13]同样,其《China》课程是美国的世界观、价值观解释下的中国,在误导国际学生对中国理解的同时,转播了美国文化意识形态。

(四)科技进步与人才抢夺

费曼多·瑞墨斯(Femando Reimers)曾指出说:“科技发展浪潮汹涌澎湃,迫切要求世界各国通过国际化战略提升国际竞争力。”[14]1980年以来,在美国,1/3的诺贝尔奖得主出生于国外;美国国立卫生研究院(NIH)内接受外国大学教育的博士近50%,博士后、研究人员、临床高级会员达58%;全国博士水平雇员由1990年的24%提升至2000年的38%;中国、印度、英国、中国台湾和韩国的科学和工程PhD的平均居留率分别为87%、82%、79%、57%、39%;1996年美国S&E博士毕业生截至2001年留美率高达96%;2003年,来美学习者构成美国移民科学家和工程师的30%。由此可见,科技进步与人才抢夺是美国高等教育国际化政策发展的重要动力。

(五)高等教育发展规律

2011年,国际大学协会(International Association of Universities)提出:“国际化的概念界定与高等教育自身的发展是否同步?”“CIGE模式”的六个目标领域为“明确的高校战略规划,行政结构和职员配备,课程、合作课程、学习成果,教师政策与实践,学生流动,合作与伙伴关系”。与高等教育自身发展密不可分。美国国际教育者协会(Association of International Educators)认为美国高等教育国际化实际上是“国际与比较的视角与高校教学、科研和社会服务的深度融合”[15],是高等教育自身发展规律的客观要求。因而,美国联邦政府制定政策时必须考虑的重要因素是政策的发展必须符合高等教育发展规律。

三、美国高等教育国际化政策的走向

美国高等教育国际化政策未来走向体现在政策主体、政策目标、政策手段、政策对象四个方面。

(一)政策主体走向政府、组织、高校三位一体

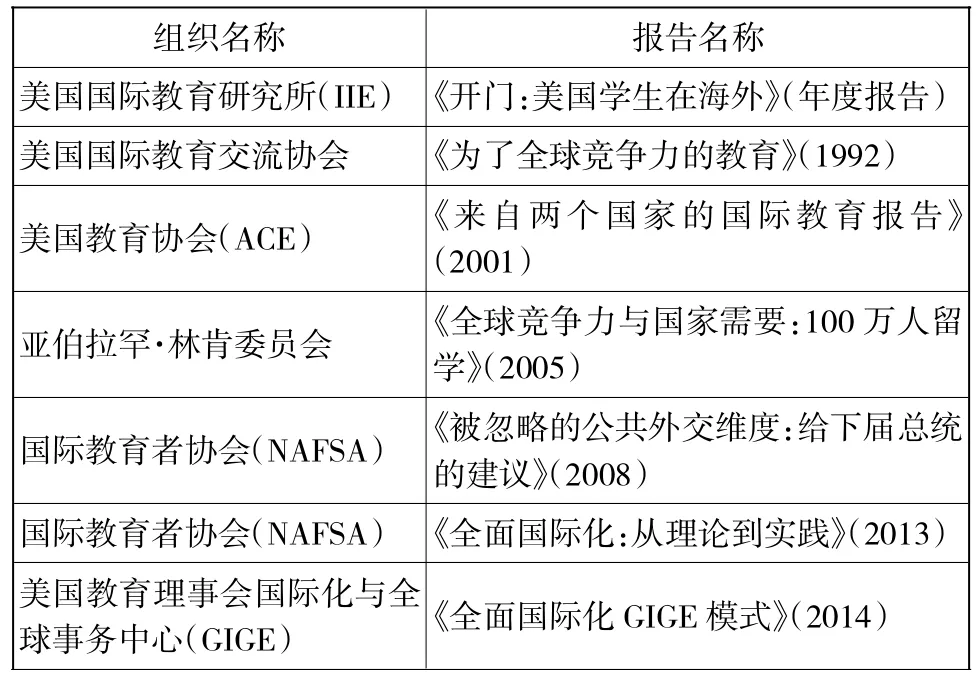

组织和高校在美国高等教育国际化政策中一直发挥着重要作用,有高校树立国际化理念(见表4)和组织发布相关报告(见表5)为证,并将进一步成为政策评估和执行的主体,与政策制定主体——政府共同促进高等教育国际化发展。

表4:高校树立高等教育国际化理念

表5:组织发布的高等教育国际化报告

(二)政策目标走向政治、经济、科技目标并重

首先,政治目标。美国国际教育交流协会发布“为了全球竞争力的教育”(Educating for Global Competence)时指出:“在全球依赖与日俱增,民族的生存寄托于国际理解和合作的国际社会中”。2001年,为了防止和打击恐怖主义,在《美国爱国者法案》的实施和推动下,加州大学各分校共计开设200门关于“关键区域与重点国家”、“阿富汗及其邻国”、“恐怖主义、原教主义和杰哈德”等相关课程。[16]近年来,“中国威胁论”学习汉语和中国文化成为美国留学生的新的增长点,来华留学的美国学生由1995年的1396人增加为2009的1.5万人,年均增长率达18.5%。[17]奥巴马提出,“美国将在未来4年送10万名美国青年到中国留学”。

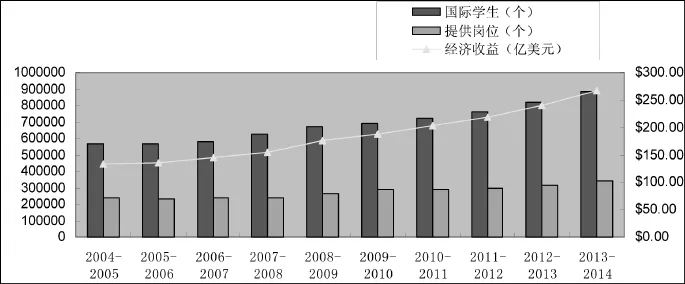

其次,经济目标。近十年来,数量不断增长的国际学生为美国的经济发展带来了巨大的直接金钱收益的同时,为美国提供了数百万工作岗位(见图1)。根据NASFA公布的数据显示,2013-2014年,886052名国际学生及其家属为美国的经济提供了340000个工作岗位和268亿美元的收益,这一学年,其增长率分别达到了8.5%和近12%。[18]高等教育国际化带来的巨大收益推动其政策制定的同时也成为了重要的目标。

最后,科技目标。根据OECD和NSF的数据统计和估计,人才的限制将成为美国综合国力的最大瓶颈。NSF研究项目开始接纳外国人,其中博士后薪资达3万美元/年,相较五年前增长率达100%。1/4的STEM工程不再要求公民身份,非美国公民和不具有永久居留权的学生可以参加其中24个项目。抢夺人才、发展科技在美国高等教育国际化政策目标中的比重将持续上升。

(三)政策手段走向外交手段支撑

美国的外交政策也是其高等教育国际化政策中的重要支撑。2010年,美中签署“中美人文交流高层磋商机制”,“十万强”计划开始启动。同年,美国、西班牙《联合行动计划》(Plan for Joint Activities)、《美国、墨西哥教育理解备忘录》启动。不仅如此,美国还通过参与教育峰会、教育研讨会的方式与战略合作国家进一步深入探讨教育合作问题,如2011年美国参与印度新德里高等教育峰会,2012年5月,美国与韩国联合举办教育研讨会。外交手段已经成为美国高等教育国际化政策中的重点。

(四)政策对象走向全面国际化

美国高等教育国际化政策将随其“全面国际化”而日臻完善。首先,在学生流动方面,美国采取了多项政策吸引和鼓励国际学生流动,逐年增加特殊专业人员/临时工作签证,为留学生提供科研奖学金和科研经费,创造良好的工作环境和较高的薪资水平。其次,在教师交流方面,著名的富布赖特计划中重要的一项就是选派优秀的教师和专业人员出国学习的同时,对来美教师、博士后等提供资助。再次,在合作办学方面,美国先后颁布了《对非美国本土教育项目评价原则》和《跨国认证准则:对非美国高校和项目的认证》,为海外分校和境外办学提供了评价依据,为保障其教育质量、维护教育形象奠定了基础。最后,在国际化课程方面,如关键区域和重点国家的语言教育一直是美国高等教育国际化政策对象中的重点。美国国会第六号法令再次强调外语教学,特别是少数裔族语言,如阿拉伯语。同时,美国还积极针对MOOC等网络课程制定政策。

图1 近十年美国高等教育国际化经济收益

四、结语

美国高等教育国际化政策历经国家安全目标推动阶段、全球化时代背景阶段、恐怖主义恐慌笼罩阶段还是多元目标推动阶段,是在国际形势与国家安全、科技进步与人才抢夺、高等教育市场竞争、文化意识形态博弈、高等教育发展规律等因素推动下不断调整、日趋完善,在政策主体、目标、手段、对象方面走向全面化和多元化。

以美国为鉴,我国高等教育国际化政策应当在以下几方面加以努力。首先,转变政策制定自上而下的模式,扩大民主参与度。美国教育政策通常由议员提案、两院专业委员会审查、国会通过,在权力制衡和宪政精神的影响下,最终代表了公众的需求。我国则实行教育行政部门制定相关政策以后,发布征求意见稿的自上而下的形式,相对于美国自下而上的形式,限制了专业人员的参与范围与深度。其次,加强教育立法,提高政策威慑力和稳定性。美国政策多以法律形式确定,稳定性较强。我国则多以规划、办法、条例、意见、通知等形式出现,稳定性和威慑力不足。再次,明确经费拨款、运用微观具体话语,提高政策的操作性。美国政策在某种意义上被称之为“拨款法”、“经费法”原因在于其倾向于实际操作,采用量化语言表明具体操作办法、内容详实明确,便于执行,富有操作性。我国政策内容中象征性和劝诫性话语较多,语焉不详情况偶有出现、实际操作困难。最后,美国高等教育国际化政策指向西方化、美国化、本土化,培养美国意识形态影响下的现代化、国际化人才。国际化被曲解为“西方化”,甚至于“美国化”。在这种情况下,我国高等教育国家化对本国的意识形态的显扬不足,西方化倾向严重,政策亟待转变以修正和引导。

因而,我国在高等教育国际化政策制定和实施过程中既要注重以洋为镜,也要避免“抛却自家无尽藏,沿门托钵效贫儿”,在实践过程中不断完善自身,保障政策的科学性,始终谨记“宏观决策的失误是最大的失误”[19]。

[1]HUDZIK,J.K.Comprehensive internationalization:From Concept to Action[R].Washington,D.C:NAFSA,2011.

[2]Jane Knight.Internationalization Remodeled:Definition Approaches and Rationales[J].Journal of Studies in International Education,2004,8(1):5-33.

[3]Althach P.G.,Reisberg L.Rumbley.L.E…Trends in Global Higher Education:Tracking an Academic Revolution[C].Paris:UNESCO,2009:23-79.

[4]杜雨帆.我国教育服务贸易的现状与对策初探[J].国际商贸,2015,(17):125-127.

[5]Institute of International Education,Open Doors Educational Exchange Data from Open Doors:2012[EB/OL].http://www.iie.org/opendoors.

[6]金帷,马万华.20世纪美国高等教育国际化历程—以动因一策略为脉络的历史分析[J].教育学术月刊,2012,(1):43-53.

[7]李梅.美国高等教育的国际化政策:强国兴邦的工具[J].比较教育研究,2010,(10):27-30.

[8]丁玲.从联邦政府的行动透视21世纪美国高等教育国际化[J].高等教育研究,2011,(4):97-102.

[9]李联明.“9.11事件”之后美国高等教育国际化政策调整及其影响[J].全球教育展望,2009,(10):50-54.

[10]克林顿.关于美国国际教育政策的备忘录[EB/OL].[2015-11-6].http://exchanges.state.gov/. http://www.docin.com/p-7342209.html.

[11]ACE.A Report on Two National Surveys About International Education[EB/OL].[2015-03-15]. http://www.Acenet.edu/bookstore/pdf/2001-intl-report. pdf.

[12]吴晓明.当代中国的精神建设及其思想资源[J].中国社会科学,2012,(5):4-20.

[13]李威,熊庆年,蔡樱华.试论“慕课”条件下高等教育国际化中的教育主权问题[J].高等教育研究,2015,(2):22-26.

[14]陕西省外国专家局:赴美国“当代高等教育管理及创新”培训班总结[EB/OL].[2015-11-6]http://shaanxi.caiep.org/trainpro/content.php?id=1041.

[15]陈德云.全面国际化:美国高等教育国际化发展的新动向[J].全球教育展望,2014,(12):110-118.

[16]李联明.“9.11事件”后美国高等教育国际化的五个发展趋向[J].比较教育研究,2007,(7):73-77.

[17]美国际教育协会:这是留学中国的最好年代[EB/OL].[2015-11-13].http://edu.sina.com.cn/a/ 2010-02-03/1012184823.shtml.

[18]NASFA.The International Student Economic Value Tool.[EB/OL].[2015-11-13]http://www.nafsa. org/Explore_International_Education/Impact/Data_And_ Statistics/The_International_Student_Economic_Value_ Tool/.

[19]中国高等教育学会.改革开放30年中国高等教育改革亲历者口述纪实[M].北京:教育科学出版社,2008:35.

(责任编辑:赵晓梅;责任校对:杨玉)

Higher Education Internationalization Policy in US:Course,Motivation and Trend

CHEN Yue,WANG Yusheng

(Wuhan University,Wuhan Hubei 430072)

Higher Education Internationalization Policy in US goes through four periods∶the national security goal promoting period,reacting to globalization period,terrorist panic impacting period and multiple objectives promoting period.In new era,under the push of the international situation and national security,higher education market competition,game of cultural ideologies,the progress of science and technology and talent grab and higher education development rules,the policy has some new trends.First,policy subjects tend to be government,organizations and higher school.Second,policy objectives tend to be involved in politics,economy,science and technology.Third,diplomatic means tends to be one important policy instruments.Finally,policy object tends to be comprehensive internationalization.

the United States;higher education internationalization;policy;course;motivation;trend

G649.20

A

1674-5485(2016)08-0068-06

国家社科基金全国教育科学“十二五”规划2013年度课题“我国高等教育国际化政策问题研究”(BIA130071)。

陈越(1988-),女,安徽金寨人,武汉大学教育科学研究院博士生,主要从事教育政策、教育法学研究;王余生(1981-),男,湖南衡阳人,武汉大学政治与公共管理学院博士生,主要从事行政管理研究。