2011协同创新中心组织管理模式与机制研究①

——以首批行业产业类协同创新中心为例

李爱彬,经曼

(中国矿业大学,江苏徐州221116)

2011协同创新中心组织管理模式与机制研究①

——以首批行业产业类协同创新中心为例

李爱彬,经曼

(中国矿业大学,江苏徐州221116)

2011协同创新中心是高校创新能力提升的重要载体。首批“2011计划”行业产业类协同创新中心采用理事会领导下的中心主任负责制和“双总负责制”两种组织管理模式,其管理机制共性特征表现在中心均以需求为导向、重大任务为牵引,构建包括决策机构、执行机构、咨询机构的组织架构,并通过一定的制度保障将其联结在一起,以实现资源汇聚和协同增效。在2011协同创新中心建设中,应从组织文化、评价与约束机制、利益分配机制等角度来进一步完善和创新协同创新中心的组织管理。

2011协同创新中心;行业产业;组织管理模式;组织管理机制

2011协同创新中心是“高等学校创新能力提升计划”(简称“2011计划”)的重要载体,是以高校为主体,广泛吸纳科研院所、行业企业、地方政府以及国际创新力量,为实现人才、学科、科研三位一体创新能力提升而开展的大跨度整合创新组织。为此,本文以“2011计划”首批认定的4个行业产业类协同创新中心为例,分析其组织管理模式,探析其组织管理机制共性特征,并提出进一步创新的政策建议,以期为完善协同创新中心的组织管理提供借鉴。

一、首批行业产业类2011协同创新中心组织管理模式分析

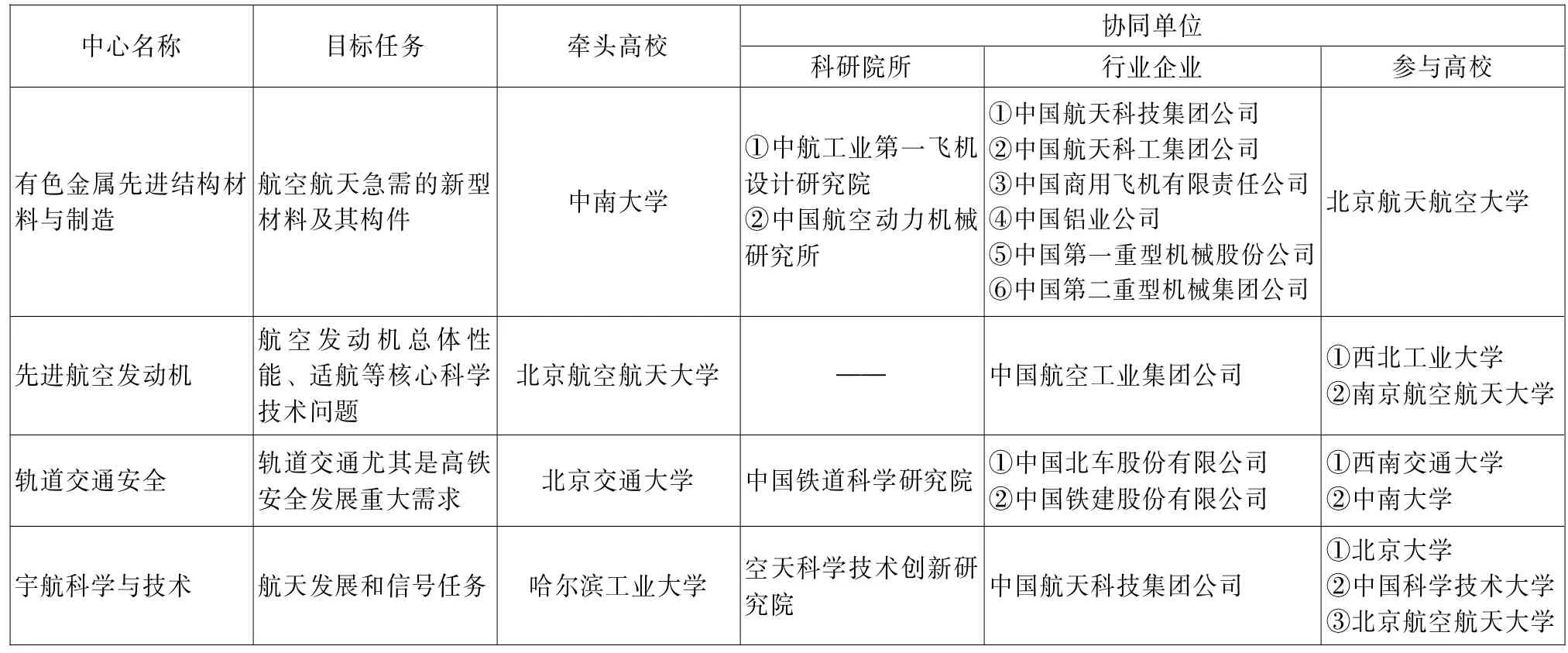

2013年教育部首批通过认定面向行业产业的协同创新中心有4个。其名单及组成单位(文中数据和资料主要来源于教育部“2011计划”专栏网站和4个行业产业类协同创新中心网站等)如表1所示。由组建情况可知,首批4个行业产业类协同创新中心以承担并完成对国家、行业发展有重大影响的创新任务为切入点,以工程技术学科为主体,以培育战略新兴产业和改造传统产业为重点,通过学研方与行业骨干企业的跨学科、跨单位的强强联合,已发展成为支撑我国行业产业发展的共性关键技术研发和转移的重要基地。为实现协同创新目标和任务,首批4个行业产业类2011协同创新中心对人员组成、管理模式构建等进行改革创新,明确了参与主体的关系框架,并通过合理的责、权分配来保障中心的高效运转,建立了多方认同的协同组织模式,即理事会领导下的中心主任负责制和“双总负责制”,具体如表2所示。

(一)理事会领导下的中心主任负责制

理事会是中心最高决策机构,由牵头高校和协同单位选派代表共同组成,负责发展规划、研究方向等重大事项的决策。中心实行主任负责制,设相应管理部门作为执行机构,负责落实各项决策,包括人员、设备的聚集和配置,科研组织、人才培养等相关组织管理工作;科技咨询委员会或学术委员会为最高决策机构下的咨询机构,负责学术建设、发展咨询、学术评议等。

表1:首批行业产业类协同创新中心的组建概况

表2:首批行业产业类协同创新中心组织模式

有色金属先进结构材料与制造协同创新中心理事长由中南大学法人代表担任,理事会组成中高校成员占到50℅;主任可兼任平台首席科学家,下设资源管理部、技术发展与服务部等职能部门。组建了17个协同创新团队及相应管理服务团队,人员共300余名。就中南大学自有的有色金属材料与制造基础研究和应用开发队伍而言:院士7人、教授150余名、“千人计划”与“长江学者”各8名、杰出青年基金获得者6名、青年千人计划2人、新世纪人才18名;拥有粉末冶金国家重点实验室、中国有色金属工业粉末冶金产品质量监督检验中心等8个国家级平台和9个部级重点实验室或工程中心、2个“111”创新引智基地。

先进航空发动机协同创新中心设双理事长,由北京航空航天大学校长和中航工业集团公司总经理担任。理事会组成中学研方占比4∶9;主任下设人力资源、科研管理等4个办公室;不同于其他3个协同创新中心,该中心另设监察审计委员会,负责预算审议和财务审计。围绕安全性保障、性能提升和新概念三个类别的6大基础与核心技术问题,中心汇集了90名美、英、法、德、日等国学术骨干和短期专家的海外人才阵容,及以中国工程院院士和“长江学者”为核心的70余名学术骨干、青年教师的国内研究团队;中心拥有15个国家级/省部级研究基地。

轨道交通安全协同创新中心理事长和主任分别由西南交通大学和北京交通大学领导担任。主任下设人力资源、科技管理等6个服务机构;科学技术咨询委员会主任由原铁道部副总工程师担任。中心启动了24个研究团队,拥有1个国家自然科学基金创新群体和5个教育部创新团队。全职人员616人,其中正、副高级技术职称人才比重分别为40.1℅、31.3℅。院士8人,杰出青年基金获得者5人,“长江学者”6人,“千人计划”5人,“973”首席科学家3人,新世纪人才27人;中心拥有涉及轨道交通运营控制、基础设施安全和移动设施安全3个协同创新领域的研究平台,其中国家级科研平台16个。

(二)“双总负责制”

“双总负责制”也设有理事会,但与理事会领导下的主任负责制有所区别,它在理事会制度基础上,对协同中心的组织管理作了细化分工,即针对协同任务,由企业选派总指挥,牵头高校选派总设计师,同时分管学术研究和行政管理及对外工作。

宇航科学与技术协同创新中心理事会是最高决策和监督机构,设立双理事长,同职不同责,即针对重大科技任务,“双总”同时各负其责:哈尔滨工业大学选派总设计师或首席科学家,航天科技集团选派总指挥或总协调人,分管学术研究和行政管理及对外工作;院务委员会为执行机构,院长由哈尔滨工业大学领导担任,下设人才培养部、科研管理部、运行管理部3个管理部门和5个研究中心。中心团队规模达75个左右,全职科研队伍规模500人左右;理事会下设5个研究中心,已建成和未来将建立共计9个科研平台。

二、首批行业产业类2011协同创新中心组织管理机制共性特征分析

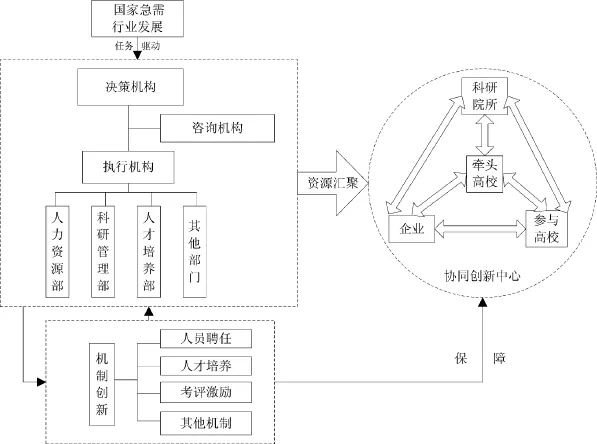

通过对首批4个行业产业类2011协同创新中心组织管理模式进行梳理与对比可知,4家中心以需求为导向、重大任务为牵引,构建包括决策机构、执行机构、咨询机构的组织架构,并通过一定的制度保障联结在一起,共同构成完整的组织管理机制,实现协同创新中心资源汇聚和协同增效(如图1所示)。

图1 首批行业产业类2011协同创新中心组织管理机制共性特征

(一)按需协同、任务驱动

行业产业类2011协同创新中心以国家急需为导向、以承担并完成对国家、行业企业发展有重大影响的协同创新任务为切入点,设计中心建设思路与发展目标。围绕国家发展战略重大需求,不断凝练、落实重大协同创新任务,提升行业创新能力,是推进中心建设的主线。

有色金属先进结构材料与制造协同创新中心,以我国航空航天急需的机体用轻质高强铝及钛合金材料、制动系统用高温耐热有色金属材料等为目标,旨在突破航空等高端材料主要靠进口的现状;先进航空发动机协同创新中心则聚焦当前我国航空发动机急需开展的领域、核心科学问题和重点技术问题;轨道交通安全协同创新中心旨在服务于轨道交通安全行业特别是高铁安全发展的重大需求,以轨道交通安全核心问题和急需开展的创新任务为牵引;宇航科学与技术协同创新中心对航天科技集团围绕航天发展和信号任务提出的急需、核心关键技术问题进行论证和攻关。这些既是关系国计民生的重大基础工程,也是拉动和促进国民经济发展的有力手段,同时表明行业产业协同创新中心国家急需、任务驱动的运行思路清晰,参与各方的协同目标明确。

(二)组织有序、责权清晰

建立健全多方参与、与协同创新相匹配的柔性无边界组织、科学合理的分工机制是协同创新中心有效运行的前提和保障。行业产业类协同创新中心组织机构设置纵向层次清晰、横向跨度合理,行政管理与学术机构设置合理、角色定位科学,多元治理、责权明晰,可保持中心高效运行,又能最大限度地满足协同各方合理的利益诉求,实现互利共赢。

4个协同创新中心均设立理事会、中心主任及科技委员会等相对独立的专门委员会作为决策机构、执行机构和咨询机构,理事会和学术委员会为最高权力机构和学术决策机构,从体制上保证了把外部需求引入中心和学研方内部。对比可知,不同于前三者实行的理事会领导下的中心主任负责制,宇航科学与技术协同创新中心采用“双总制”:中心同时设有总协调人和首席科学家,分别侧重于学术研究的管理和协调,以及行政管理及对外联络与交流,体现了哈工大科研创新优势和航天行业企业技术应用优势的互补,有利于更好实现技术衔接和成果转化,也有利于协调学术权力和行政权力[1][2]。

4个协同创新中心均是依托理事会,相对独立、自主运行的实体组织。中心享有充分的改革自主权,人、财、物独立运行管理,这恰好满足协同创新中心的合作需求,在确保完成重大任务基础研究和技术开发的同时又具有机动灵活性,有助于技术成果转化应用和参与市场竞争。其次,就轨道交通安全协同创新中心而言,该中心试行“依托理事会管理的独立经济核算的非法人实体”的财务管理制度,很好地调动了组建者的积极性,增强了“三校一所”市场意识和服务于轨道交通行业的意识与能力。

(三)资源集聚、优势互补

一是汇聚创新人才,打造学术高地。4个行业产业类协同创新中心以两院院士和长江学者为主体,积极引入国外力量共同参与,形成创新人才资源聚集优势。如先进航空发动机协同创新中心,汇聚了2名中国工程院士、4名美国工程院士和1名艺术与科学院院士、2名英国皇家科学院和2名瑞典皇家科学院院士,4名NASA、DOE、NATO高级顾问等重要国际学术组织的主席及Fellows。且首席科学家和中心主任皆由学术声誉和领导力突出的专家学者担任,保证了学术权威和技术权威在重大攻关项目上把关和引领及技术转移的顺利实施。这些行业内的国内外主要领军人物和中坚力量为打造学术水平高、创新能力强的行业产业类协同创新中心提供了保障。

二是创新平台多元,资源优势互补。4个行业产业类协同创新中心牵头高校均是高水平研究型大学和所在协同创新领域的排头兵,依托的主体学科在国内处于领先地位,如北京航空航天大学“航空宇航科学与技术”、中南大学“冶金工程”学科在教育部学位中心评估中位列全国同类学科第一,可知,各牵头高校充分挖掘各自学科创新平台优势,重视学科交叉融合,凝练协同方向,积极参与到行业产业类协同创新中心建设。协同创新中心集中了国家级重点科研创新平台(国家重点实验室、国家工程技术研究中心)、国家级技术转移示范机构等平台资源,并发挥协同单位各自资源优势,共建共享相关平台,能够为中心运行提供条件保障,尤其是协同企业均为行业内领先、影响力强的骨干单位,工业体系较完整,参与积极性高,有力弥补了牵头高校在工程创新、产品化、市场化上的不足。如先进航空发动机协同创新中心,中航工业集团开展了涡轮冲压组合动力部分研究,具有实验基地的优势,同时建成了共享试验平台,形成了平台资源的综合优势和实力。

(四)机制健全、保障有力

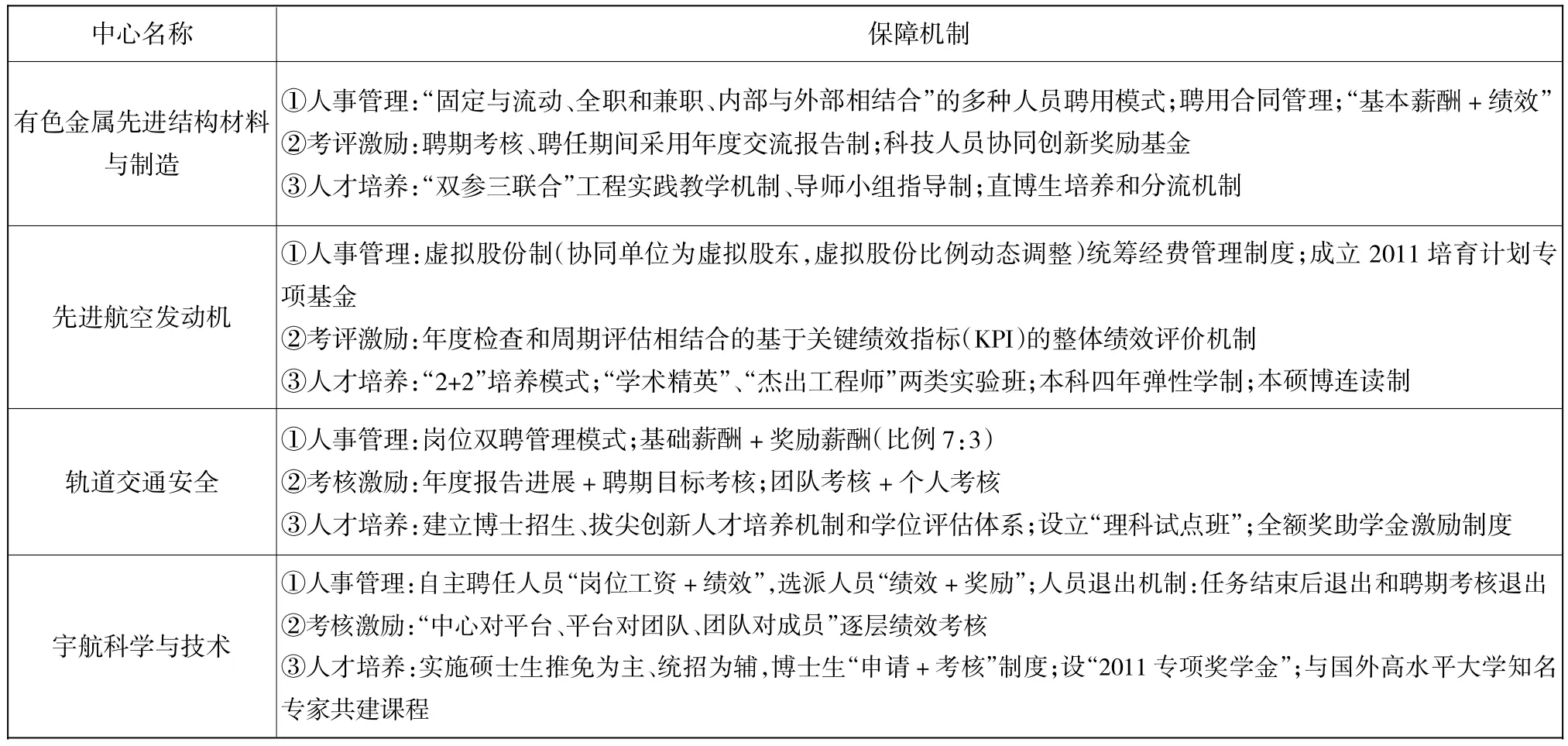

突破制约高校创新能力提升的机制壁垒,建立健全各方认可的协同创新机制,是保障2011协同创新中心高效运行的关键。首批4个行业产业类协同创新中心不断加强和细化各项制度,系统推进人员聘用、考核评价、收入分配制度等各项改革,形成了动态、多元、融合,有利于激发创新活力的创新保障机制,具体见表3。

表3:首批行业产业类协同创新中心保障机制

一是健全人事管理制度、实行以任务为牵引的人员聘任方式。实行岗位职务聘任制,统一标准、面向全球、公开招聘,分级分类、职责明确,人员融合、交叉创新。实施人员流动不调动的动态管理和退出机制;实行“工资+绩效/奖励”的薪酬模式。

二是形成以质量和贡献为导向的考评与激励机制。实行“年度报告进展+聘期目标考核”的长线与短线考评相结合、“团队考核+个人考核”相结合的考核机制;实行专项基金、收益分红、股权和岗位激励等激励机制,兼顾效率与公平,充分调动组织成员的积极性。

三是建立面向需求、寓教于研的拔尖创新人才培养模式。建立了以企业为依托,以创新项目研究为载体,以培养高素质应用型人才为目标的国际化、产学研相结合的人才培养模式。建立本科和研究生招生改革机制,设实验班、改革课程方案以及协同单位联合培养、导师互认、学分互认、轮转训练、弹性学制、联合学位授予等人才培养协同机制,实现了人才培养质量与创新能力的同步提升。

三、结论与建议

本文全面分析了首批4个行业产业类协同创新中心的组织管理模式与机制,研究表明其均以国家急需、行业发展为出发点,以任务为牵引,中心组织化程度较高、组织管理机制较为健全,形成了资源共享、优势互补、协同发展的综合优势。但作为一种新型跨界式创新组织,2011协同创新中心组织管理还需进一步完善和创新:

(一)创新组织文化

文化作为维系高校协同创新的纽带,能够帮助高校协同创新形成一种精神支撑[3]。面对主体间文化差异,中心形成各创新主体的共识与协同的愿景和文化内核,有助于异质性参与单位正确把握自身组织变革的意愿和方向,有效整合内外资源,实现协同创新目标。

一是重视高校、科研院和企业等不同类型组织的不同目标及异质文化的影响,突出知识管理模式、知识获利和转移机制的差异化设计,建立“和而不同”的文化认知理念[4]。

二要营造宽容、民主的协同创新文化氛围,并用制度予以规训和强化,为组织间文化冲突的消解提供保障。

三要塑造杰出领导者,一个学识渊博、高度负责、创新意识和管理能力强的领军人物,能促进中心内部主体价值的趋同性,使各创新主体间开展真正的协同创新。

(二)完善考核评价与约束机制

建立第三方介入的绩效考核评价机制,强化绩效引导和绩效考核。针对不同类型协同创新中心,设计科学合理的评价指标体系,要重点围绕“创新力”和“协同力”两个维度,细化不同类型中心的人才培养、学科发展、科技创新等指标设置与权重。如行业产业类协同创新中心行业产业贡献率与经济效益应作为重要指标。在协同力维度上,应重点考察协同创新体的管理运作,特别是与协同单位的战略联盟、合作协同机制等制度建设与执行情况[5]。同时,通过协议、规章等形式建立约束机制,明晰创新主体和个人的权力、权利、责任和义务,明确成果、知识产权归属,以应对中心运行中可能出现的各种冲突和纠纷。

(三)创新利益分配机制

完善利益分配机制是调动各主体参与协同创新意愿的关键因素。首先,在维护共同利益最大化的基础上,要平衡牵头方和合作方的利益关系和合理诉求,以“沿创新链条各个节点贡献的比例分配利益”为原则,根据各方实际贡献确定利益分配方案,充分肯定研究成果的经济价值,实现基于科学公平评价上的利益分配。其次,不断创新利益分配机制,制定相关法规条例,规定高校、科研机构、企业采取科技成果折股、科技成果收益分成、股权出售、股权激励、股票期权等方式对参与单位人员进行股权和分红激励[6]。再次,要在参与各方合作前建立风险分担机制,在坚持“高投入、高风险、高收益”的分配原则下,实现对现有利益分配机制合理的有效的调整,不断优化利益分配方案,从而调动参与单位人员的积极性,以确保协同创新中心可持续发展。

[1]朱鹏.协同创新中心组织管理体系构建研究——基于利益相关者视角[J].高教探索,2013,(3):16-17.

[2]闫明.我国高校协同创新中心组织创新研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2014:40.

[3]李洪修,孙继红.高校协同创新的文化冲突与融合[J].中国高教研究,2014,(8):79-83.

[4]麦均洪.引导存异求同推进协同创新[J].中国高等教育,2014,(13-14):68-70.

[5]赵德武.协同创新中心绩效评价体系的构建[J].中国高校科技,2014,(1-2):14-16.

[6]周正,尹玲娜,蔡兵.我国产学研协同创新动力机制研究[J].软科学,2013,(7):52-56.

(责任编辑:赵晓梅;责任校对:杨玉)

Research on the Organization Management Mode and Mechanism of China's 2011 Collaborative Innovation Center

LI Aibin,JING Man

(China University of Mining and Technology,Xuzhou Jiangsu 221116)

The 2011 Collaborative Innovation Center is the important carrier to enhance colleges and universities innovation ability.The organization management mode of director's responsibility system under the leadership of the board of directors and“double leaders' responsibility system”were adopted by the industry-oriented collaborative innovation centers in the first“2011 Plan”,their common organization management mechanism features included that the centers were based on demand orientation and driven by major tasks,and were well organized by policy-making body,executing agency,consulting agency as well as institutional guarantee,which are beneficial for resources allocation and synergistic effect.The organization management mode and mechanism of China's 2011 collaborative innovation center should be continuously strengthened from the following perspectives including the organization culture,evaluation and tied mechanism and the interest mechanism.

2011 Collaborative Innovation Center;industry;organization management mode;organization management mechanism

G647

A

1674-5485(2016)08-0050-06

江苏省教育科学“十二五”规划课题“高校产学研协同创新实现机制及制度设计研究”(D/2013/01/029)。

李爱彬(1971-),男,安徽庐江人,中国矿业大学学科建设处副处长,副研究员,博士,主要从事教育与科技管理研究;经曼(1990-),女,江苏徐州人,中国矿业大学文法学院教育学硕士生,主要从事教育管理研究。