地方高校与政府协同发展的多重阻力与政策规制①

冯东

(陕西师范大学,陕西西安710062)

地方高校与政府协同发展的多重阻力与政策规制①

冯东

(陕西师范大学,陕西西安710062)

地方高校与政府协同发展是区域经济社会发展的必然选择,但面临多重阻力。地方高校和政府在情感上相互轻视,在发展规划上自成轨迹,在需求供应上相互错位。根结在高校和政府不同的管理体制,各自为阵的发展观念,永不相交的发展路径和合作能力不匹配。应以省级政府为主体,以教育政策变革为方式,以高校切实融入地方政府发展需要为模式,以双赢共建为目的,以政策评估为保障,重新构建地方高校与地方政府协同发展新模式。

地方高校;地方政府;协同发展;政策重构

国家宏观政策反复强调地方高校的发展问题,通过教育政策调整,可以引导地方本科院校和区域社会协同发展。目前,地方高校与地方政府的协同发展随着高校发展自觉、教育理论研究呼吁和社会人才市场对应用型人才的诉求出现了良好的势头,但地方高校与地方政府的协同发展实践并没有理论上和政策宣传得那么乐观,面临多重阻力。

一、地方高校与地方政府协同发展的必然趋势

所谓的协调发展,是指两个或两个以上的不同资源或者个体,协同工作来完成一个目标,实现共同发展的双赢效果。

(一)地方高校和政府协同发展孕育于高等教育职能拓展过程

高等教育的发展就是高等教育职能拓展史。从文艺复兴到法国大革命时期,不管大学的组织形式、教学内容和方式怎么变化,其职能只是教学,没有任何其他功能。洪堡大学创建了现代意义上的研究型大学,并最终导致了全球高等教育改革,这种转变来自于社会促进或大学本身发展的需要,是高等教育发展规律的必然走向。1862年颁布的《莫雷尔法案》要求大学发展农工业高级人才,使高等教育和社会经济发展需要联系起来,而践行这一方案并且使之发扬光大的是范海斯,他在1904年担任威斯康星大学校长时,建议大学应该不设任何边界,应该走出象牙塔,应该考虑社会的需要,为区域经济与社会效益的交互发展提供社会服务,发挥其社会价值。他认为教学、研究和服务是大学应具备的三大职能。英国教育家和批评家阿什比高度赞誉了美国对高等教育职能的拓展,认为“美国对高等教育的贡献是校园围墙拆除”[1]。从高等教育职能的发展看,地方高校和地方政府的关系在威斯康星州增地学院的大发展中得以体现,地方高校以其第三种直接服务社会的职能体现出地方政府和地方高校的协同发展的内在逻辑要求。

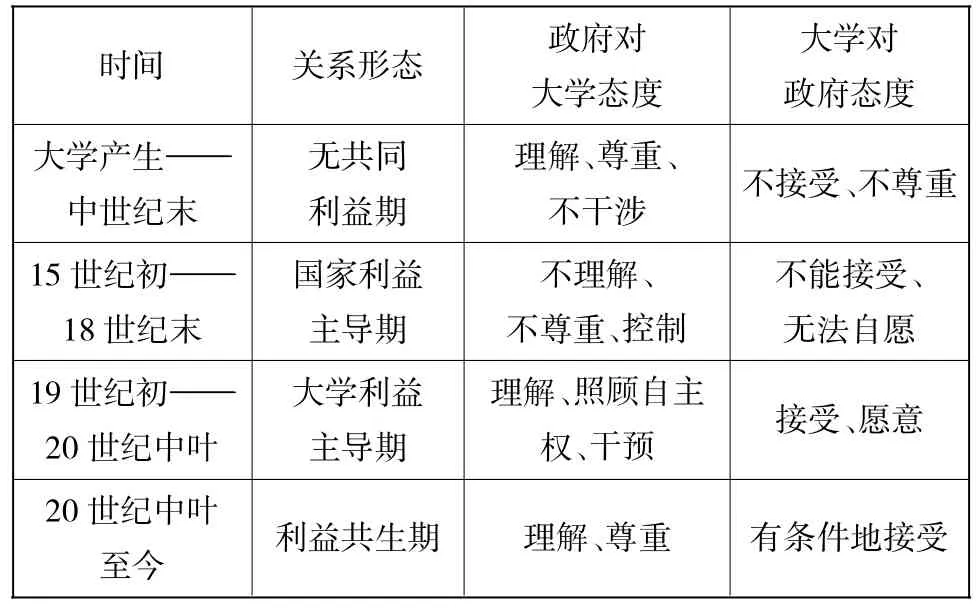

(二)地方高校和地方政府协同发展取决于两者关系的利益共生态势

有学者发现,联邦教育行政部门的权限与美国联邦政府的教育价值取向密切相关。在联邦政府看来,教育是各州的事情,不是国家的政治行为。为了防止教育局过多干预各州学校事务,联邦政府自教育局成立以来,就对其职能一直存在争议,并频繁地变换机构设置,以限制教育局的权利。1869年之前,教育局是一个独立的政府机构。1869之后,教育局被改为置于其他联邦政府部门之下的一个办公室[2]布什和奥巴马政府执政,美国联邦教育部的权力伴随着政府对教育的重视,政府对教育的关注和政策调控逐渐加大,对大学的诉求逐渐增多,对大学的管理逐渐增强。有学者分析了不同历史时期政府与大学的关系形态,发现伴随着大学的诞生和发展至今,大学与政府的关系形态经历了无共同利益期、国家利益主导期、大学利益主导期和利益共生期四个阶段(见表1)。[3]

表1:不同历史时期政府与大学关系形态比较

基于区域利益共生理论,区域经济和社会发展必然要求共生发展。许多学者积极倡导:当地大学和地方政府在加强自我发展的同时,必须进行合作,共同建立彼此信赖、合作发展的新平台。充分发挥地方政府总体规划的优势和地方高校科技人才优势,共同发展。区域协同发展是必然趋势,也是地方高校和政府的理性选择。

二、地方高校与地方政府协同发展的阻力分析

(一)地方高校和地方政府协同发展阻力存在的基本假设

阻力泛指阻碍事物发展或前进的外力,本来属于物理学的学科范畴,当前也常常运用于指实现某个目的或者目标所遭受的反作用力,我们习惯称之为阻力。地方高校和地方政府的协同发展不畅能够说明两者间协同发展的阻力是实然存在的。这种阻力总会以一定的形式或者形态表现出来。依据一定的分类标准,我们可以对这些阻力进行分类,这些阻力总是附着于某些人或组织单位。

(二)地方高校和地方政府协同发展的阻力表征和一种分类

1.三大表征

一是情感相轻。情感是价值观的感情流露,是最直接的情感体现。当前地方高校和地方政府常是(不全是)在不同场合体现出对对方的不良情感,不认同、不接受,互相歧视、互相轻视,总感觉对方不值得自己交往。地方政府往往带着不屑的眼光来看待地方高校的科研和教学,认为地方高校的人才培养质量不高,人才培养更不能满足地方需要。地方高校中的本科院校,往往固守教学科研的学术导向,轻视地方政府,认为地方政府眼光短浅,不值得交往。

国家教育行政学院课题组对第二、三期高校干部领导班的全体成员(成员构成偏重于省属高校中的教学研究型、教学型高校)进行了问卷调查,发现地方高校和地方政府的关系十分微妙。90%的成员认为高校和地方的关系整体情况比较好。但是对于当地政府和社会对高校的支持环境,只有4.41%的高校成员表示很满意,57.35%的高校表示比较满意,35.29%的高校表示不太满意,2.94%的高校表示很不满意。对目前地市级高等学校在为地方经济社会发展方面所起的作用的统计结果表明,62.86%的高校认为地市级城市高校所起的作用应该很大,但尚未完全发挥。可以说人们普遍对地市级城市高校发展寄予厚望,但目前没有发挥应有的作用,发展状况令人很不满意。[4]

二是规划相左。规划是一个组织发展的整体指引和方向及过程。地方高校和地方政府都有自己的发展规划,但是在发展规划的文本和实践过程中,两者都沿着自己的轨道行驶和设计,根本忽视对方的存在。两者在双方规划制定过程中的咨询毫不顾忌对方,毫不考虑对方的需要,毫不借助于对方而设法取得更大效果。

三是需求相错。需求是任何个体和组织发展的必然过程,任何组织和个体都有这样或者那样的需求,如果两个组织的需求共生交流或者互动是对方必须的,并且是唯一的,那么两者的需求共生就能够协同共赢。当前大多地方高校和地方政府的人才需求、科技需求是错位的。高校需要地方科技的实验支持和人才培养的实践场所,政府需要应用型的合格教学和科技人才,而地方高校却不能提供,两者的人才和科研发展需求是错位的。

2.四大阻力

一是体制阻力。体制在这里主要说的管理体制,地方高校和地方政府在体制方面的阻力有人事管辖体制、经费来源体制、招生就业体制三个层面。大多地方本科院校行政隶属于省教育厅,主管校领导也完全隶属于省政府教育厅行政管理,但是大多地方高校的属地却是非中心城市以外的地方地市,地方高校的行政领导级别和地方政府的行政领导在行政级别上同级(虽然不倡导级别),地方高校内部和地方政府在人事上几乎是老死不相往来。在经费来源上,地方高校完全(或大部分)来源于省属财政和招生学费收入,由于在经济来源上具有不相关性,必然没有在经济利益方面的权利和义务关系。在招生就业体制方面,由于当前我国的招生和就业制度是全国统一招生和市场主导的自主择业模式,地方高校并没有为地方招生的优先权、倾斜权。地方政府在招聘用人方面,因当前就业的买方市场特征,不会过多考虑地方高校的压力和呼吁。以上三个层面的阻力直接导致了地方高校和地方政府的非关联性组织特征,极大阻碍了地方高校和地方政府的协同发展。

二是观念阻力。观念是人们对某个事物的看法或观点,系统化、理论化的观念就成了理念。地方高校和地方政府的观念阻力主要体现在人才培养类型的分歧和不需要对方的心态两个层面。地方本科院校由于学术性的人才培养观念长期影响和存在,以及人才培养规格必须和社会需要保持一定距离的理念存在,几乎没有地方高校敢提出“以服务区域经济发展为导向”的人才目标。地方政府在对待地方高校的人才质量上,往往持否定的态度,当然这源于地方高校办学层次不高。不需要对方的心态,本质上源于地方高校的自组织性,地方政府认为完全以不需要地方高校便可以发展得很好,人才的需求和科技的需求可以通过市场其他途径获得,宁可舍近求远。地方高校和地方政府的观念阻力,最终导致地方政府和地方高校观念层面的互不认同。

三是路径阻力。地方高校和地方政府的协同发展还有路径阻力,路径是方法或者途径的另外一种说法,也可以说是平台。当前地方高校和地方政府缺少对接的平台、对接的机会和对接的时间与空间,各自在自己的组织内部运行,没有行政隶属的交集,有的也仅仅是个人感情方面的互动、自发的情感友好往来,很少有大规模的共建平台。要想促进某个方面的协作往往要动用很强大的感情攻势才会有少许进展。当然,成绩是有的,但是这种路径很狭窄。

四是胜任阻力。胜任力是人们完成某项工作或者任务所具有的最有效的行为能力和情感特征的总和。假使地方高校和地方政府在体制上理顺了,情感观念上互相认同了,双方的平台搭建了,那么地方高校和地方政府的胜任力问题就会提上日程。地方本科院校有一些其他院校不具有的特征,它们基本上是教学型大学,大多隶属于省、市、自治区,办学经费和行政管理都是省级主管,但地处于非省会城市,地理位置相对偏远,以师范、医学和民族院校为主,由于建国以后的院系调整缘故,大多数学校的办学历史相对不长,办学实力和办学水平有限。[5]地方高校缺少服务地方的胜任力,地方政府对地方高校服务地方胜任力水平的满意度不高,将是地方高校和地方政府协同发展的阻力瓶颈,地方高校必须通过发展定位的价值转型和胜任力的培育来化解这种阻力。

三、地方高校与政府协同发展的全球展望

(一)现实的问题与困境

地方高校和地方政府协同发展遇到多种阻力,众多学者提出了完善高校与地方政府共建的设想,建议地方政府与地方高校应形成共同的价值取向,地方政府支持地方高校按照教育规律自主办学,地方高校积极为地方经济社会发展服务。[6]也有学者针对我国政府推动产学研合作存在的问题对地方政府提出了批评,认为地方政府促进产学研合作创新的法规制度尚不健全,缺少对产学合作的计划引导,对产学合作的资金资助力度不足,产学研合作缺乏政府部门之间的合作协调,忽视产学研活动的实际成效和对项目的跟踪管理,产学合作项目管理制度不完善,还未建立起行之有效的社会科技中介服务体系。提出政府在产学研合作中应发挥宏观指导的作用。政府要选准主导产业和支柱产业,制定正确的发展规划,根据产业发展需要,确立和制定科技、教育政策。具体方面:一是要制定传统产业的改造计划和新兴产业的发展计划,并据此科学地把握产学研合作机制。二是要用政策引导产学研合作。不同产学研合作项目推进开发的内容也各有差别,政府要根据各自的产学研合作规划,制定各自具有针对性的财税金融政策和具体的实施计划,引导和推进产学合作。产学研合作主体系统整合必须并将领导权力下放,使企业、高等院校、科研院所进行有效合作,必须得采取利益整合。[7]但是,现实中地方高校和地方政府的协同发展并没有从根本上解决问题。

如上可见,地方高校和地方政府的协同发展面临阻力。从理论上探讨解决问题的方法可能有多种模式或路径,如经济路径、观念路径、制度路径等。当然各种路径从理论上都是说得通的,有一定道理的,但是有时面面俱到反而会没有实效。我们建议化解阻力的最佳选择是以省级政府为主体,以教育政策变革为方式,以高校切实融入地方政府发展需要为模式,以双赢共建为目的,以政策评估为保障,顶层设计、逐步推进,才能实现地方高校与地方政府的真正协同发展。

(二)高等教育与区域协同发展的全球展望

经济合作与发展组织在《高等教育与区域:立足本地制胜全球》的倡议书中提出:对于政府来说,需要承认高等教育在地区层面联结政策所发挥的重要作用。如果国家希望推动整个高等教育系统或高等教育系统中的一部分来支持地区发展,那么涵盖教学科研和第三项职能的高等教育政策就应该包括明确的服务地区内容。另外还需要承认,在各地情况不同的前提下,国家的政策,尤其是高等教育的资助体系,都将产生不同的地区影响。[8]

首先,对于中央政府而言,应建立更加“联合”的管理体制(财政、教育、科技和产业等各个部门),协调有关地区发展中的优先发展项目资源配置情况及发展战略的决策。在高等教育管理法规中,明确高校区域合作的职责,并使其服务于经济社会和文化发展的日程更加具体。鼓励高校在其宗旨和战略中声明区域合作。进一步强化高校的自治权,增强它们在课程设置以及人力、财力、物力资源使用方面的责任感,通过为高校提供长期核心资助来支持区域合作,包括提供额外的战略性的以激励为目的的资助项目。通过发展测评指标和监控产出,评估高等教育对地区发展的贡献,强化高校对社会的问责意识。对高校的管理还应关注地区中的各个利益相关者,鼓励高校参与到地区管理的机构中来。调动高校的各种资源来制定和实施区域及城市发展战略,鼓励真诚的合作。在合作中,高校不仅要为制定地区发展战略提供技术支持,而且在实施过程中也是一个行动者,以及一个真正的利益相关者。政府要为大学与企业间的合作提供更具支持性的管理环境、税收环境,建立不给高校和商业部门造成过度负担的问责制。继续关注人力资源开发,为国家和地区的劳动力市场提供高素质的毕业生,提高当地劳动力的技能水平,通过开展远程教育、终身教育和网络教育,增加教育机会。支持大学和地区内其他高校之间的合作,合作的方式主要是联合授予学位、联合开展教学和科研项目、共同制定发展战略、建立为产业合作提供一站式服务的办公室,最终提高高校服务地方企业的水平。

其次,对区域和地方政府来说,应为主要利益相关者搭建合作关系结构,就高等教育与地方发展的关系开展集中对话,确立和培养公共部门与私立部门领导者,并普及这一合作关系结构。调动高校的资源,制定并实施地区与城市在经济、社会、文化和环境发展方面的战略。联合高校开展项目合作,为地区商业发展和社区带来利益(如针对中小型企业的咨询服务、职业发展计划、毕业生保留计划、文化设施和项目);支持高校争取国家和国际的资源,开展活动,增强区域影响(联合投资杠杆作用);确保提供给高校的资源用于促进区域合作,培养可持续发展(连续多年)的能力,而不仅仅是短期特设项目的集合。确保在教育的不同层级建设一个全功能的人力资本系统。

最后,对于高校来说,高校区域合作的范围很大程度上取决于高校对自己的定位以及高校所扮演的领导角色。与其他一些高校相比,有的高校更加具有企业化的特征,不仅因为它们发展了更多的衍生公司,还因为它们与地方利益相关者建立了稳定的合作关系,以及它们进行了制度调整,强化了自身管理核心,并建立了专业管理系统,开展了卓有成效的行动。通过高校间的合作及协商,能够获得很好的结果。建议如下:分别和集中地规划高校(教学、科研和第三项职能)与区域和外界的联系,开展自我评估以满足区域发展需要。制定一个区域合作的日程,考虑为经济、社会和文化提供整套服务机制,持续改善这些行动,并监控行动的结果。承认区域合作能够提升教学和科研这两项中心任务的水平(如地方可以创造条件为学生提供工作经验,可以为高校提升全球竞争力提供财力)。加强横向联系,将教学、科研和第三项职能整合在一起,这就可能打破学科间的壁垒(教师和院系)。加强高层管理团队建设,使他们能够针对区域形势作出能代表全体高校的回应,这是地区利益相关者的希望,但不应因此影响学者们的创业热情。建立地区发展办公室,主导地区发展的日程,将个体案例研究形成系统行为,培养具有沟通能力的人士,这些人将在不同网络和组织之间发挥看门人的作用。要建立一些机构将高校和地区联系起来(如科技园区、继续教育中心、知识转化中心等),并确保这些机构不成为进入学术中心地带的障碍,这些机构也不可以成为组织间相互隔离的借口。建立现代管理制度,建立人力资源管理系统和财务管理系统,检查招募、聘用和奖励系统是否包含了鼓励区域合作的内容。与教职人员和资源部门建立合作性组织,这可以在地区内联系所有的高校,并且能够开展切实的合作项目,以满足和应对地区发展的需要及带来的机遇。

四、地方高校与地方政府协同发展阻力化解的政策路径

(一)政策的特质及内涵、特点与分类

政策一般是指国家机关、政党组织和其他社会政治集团为了实现自己代表阶层的利益与意志,以权威的形式标准规定在一定的历史时期应该达到的目标、遵循的行动原则、完成的明确任务、工作方式、一般步骤和具体措施。政策不仅具有阶级性质,更重要的是政策理论与实践融合的特点。就形式而言,政策不是一个物理实体,不能从外面象征来表达想法和信息,并由立法机关来定义。

(二)化解地方高校与地方政府协同发展阻力的政策路径

政策具有其工具性特征,以下从政策主体、政策目的、政策内容和政策评估四个方面来简单阐述化解地方高校和地方政府协同发展阻力的政策路径。

1.政策主体

地方高校和地方政府的协同发展应以省级政府为牵引力量,顶层设计地方高校与地方政府协同发展的政策主体,这样才能够跳出地方高校和地方政府的制度困境。理顺地方政府和地方高校在人事、财政、路径三个方面的关系。以省级政府政策的制定主体化解地方高校和地方政府互相不作为的现实困境,转入一种新的关系态势。

2.政策目的

地方高校和地方政府的协同发展,促进双赢是这一政策的根本目的。在政策设计的根本和终止点上,都以这个目的为出发点并作为评价的标准。

3.政策内容

基于地方高校和地方政府协同发展、促进共赢的这个政策目的,开展各种模式的深入合作,在地方经济发展中融入地方高校的基本因素,在管理模式、人员流动、经费配置、人才培养、专业设置、科学研究、文化建等方面,依据威斯康辛大学的成功经验进行深入变革。采取订单式毕业生就业模式来解决就业问题,适度扩大地方高校的招生比例,在研究生培养上走应用导向的路径。

4.政策评估

及时、合理和有效的地方高校与地方政府的政策评估是确保相关政策落实的重要保障,在对地方高校和地方政府的业绩评价中体现交叉性,强调地方高校为地方政府的服务能力,强调地方政府对地方高校的责任和义务,用政策评估的导向性、指引性功能来实现政策的有效展开,逐渐推进。

五、结语

当前我国众多的地方高校面临发展转型,这与地方政府文化转型和城市综合水平提升息息相关,地方高校与地方政府协同发展的双方需求,极有可能会大力推进双方的深度合作与发展,但学界并没有充分认识其现实的困境与阻力。在提倡省级政府重新规划地方政府和地方高校的关系之外,还有如下几个方面的问题需要审视:地方高校如何确保和地方政府的平等地位、适度距离;地方政府在经济支持地方高校的同时如何确保地方高校理应具有的独立地位,使大学自治精神不被践踏;地方高校如何能够在服务地方政府的理念下重新明晰发展理念,并在短时间内实现价值转型和胜任力的水平提升等。这些需要我们后续深入研究。

[1][美]德里克·博克.走出象牙塔[M].徐小洲等译.杭州:浙江教育出版社,2001:73.

[2]付八军.高等教育属性论:教育政策对高等教育属性选择的新视角[M].南昌:江西人民出版社,2008:116-117.

[3]韩映雄.政府与大学关系的历史考察及启示[J].现代大学教育,2004,(3):32-35.

[4]王保华,张婕.高等教育地方化:地级城市发展高等教育研究[M].北京:人民教育出版社,2005:191.

[5]杨科正.地市普通高等学校发展策略研究:兼论陕西地市普通高校服务地方社会发展[M].西安:西北大学出版社,2008:2-3.

[6]姜在东.从教育社会职能理论谈高校与地方政府共建[J].江西理工大学学报,2008,(2):63-66.

[7]罗焰,黎明.地方院校产学研合作模式及运行机制研究[M].成都:巴蜀书社,2009:256-260.

[8]经济合作与发展组织.高等教育与区域:立足本地制胜全球[M].清华大学教育研究院译.北京:教育科学出版社,2012:175-178.

(责任编辑:于翔;责任校对:徐治中)

Multiple Resistance and Policy Regulation Faced by the Cooperative Development of Local Universities and Government

FENG Dong

(Shaanxi Normal University,Xi'an Shaanxi 710062)

While facing multiple resistance,the cooperative development of local universities and government is the inevitable choice of regional economic and social development.The local universities and government contempt each other in emotion,stick to their own tracks in development plan and make a mismatch between supply and demand,which are the results of different management systems,their own idea based development concepts,never intersected development paths and mismatched cooperative abilities.Therefore,we should treat provincial government as the principal part,adopt education policy reform as the method,regard the development needs of universities effectively integrating into local government as a model,build a win-win situation as the purpose,and look upon policy evaluation as the guarantee so as to reconstruct a new model of cooperative development between local universities and government.

local universities;local government;cooperative development;policy reconstruction

G640

A

1674-5485(2016)08-0062-06

2011年度教育部人文社会科学研究规划基金项目“《教育规划纲要》视域中的西部地方一般高校社会服务的有效模式研究”(11XJA880009)。

冯东(1979-),男,陕西子洲人,陕西师范大学博士生,宝鸡文理学院副教授,主要从事高等教育管理研究。