公务员道德素质的量化考评指标设计

● 尤小波 孟华 吕联传

公务员道德素质的量化考评指标设计

● 尤小波 孟华 吕联传

道德素质考核是公务员绩效评估实践的难点,考核实践中所使用的指标通常定性模糊。本文力图在实证调研的基础上设计出“德”的量化考核指标体系。文章以个体道德发展过程理论为基础,将指标设计点放置在“知”与“行”上,并基于政策解读与文献分析,提出了“德”的初始指标设计方案。进而,借助于130位公务员的函件调查数据对指标进行实证筛选与完善,确定了公务员道德素质的量化考核指标,并通过层次分析法为各级指标赋权。关键词 公务员绩效考核 道德素质 量化 指标设计

在公务员绩效考核实践中,道德素质是最难实现量化考评的,而指导各级政府实践的《公务员法》对“德”的考核规定也相对抽象空泛,导致“德”的考核流于粗犷,通常只能借助于主观的测评方式打分,考评结果缺乏公信度(袁忠,2011)。学术界对于公务员道德素质考核指标设计的文献并不多见,且研究方法重思辨与理论推导,鲜见实证性调查研究(梅继霞,2014),所提供的指标体系仍然量化不足。

针对以上问题,本文以推进公务员“德”的量化考核为目的,在个体道德发展过程理论基础上,结合政策解读与文献分析,对公务员道德素质量化指标进行理性设计,并借助于130位公务员的函件调查数据,对初始指标进行筛选与完善,最后通过层次分析法为考核指标赋权。

一、考核指标的理性设计

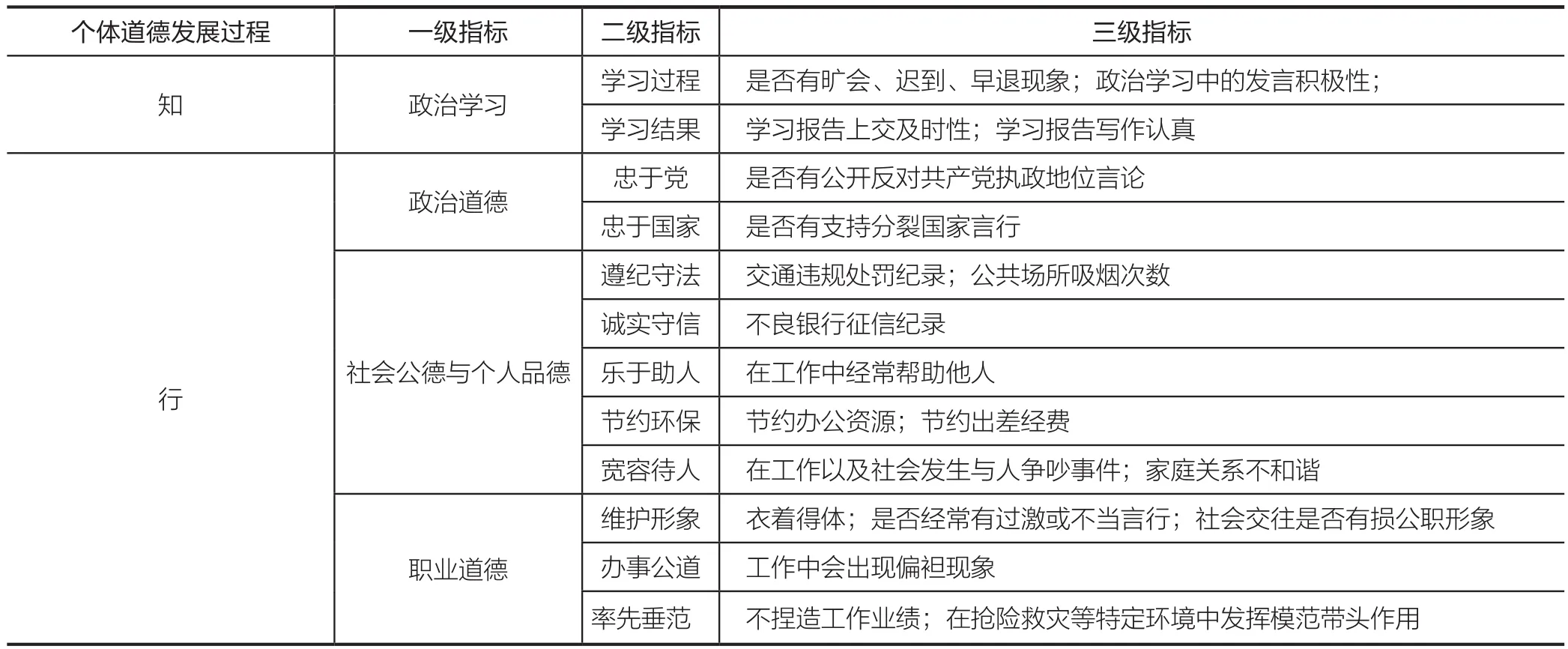

根据个体道德发展过程理论,个人的道德素质是对道德行为规范的知性内化与行为外显的结果,是“知”与“行”的双向过程。道德内化是一个学习的过程,强调个人对外在道德规范的接受和认知。对道德规范内化的测量通常可以通过关注学习的过程与结果来实现。体现在实际的公务员考核过程中,知的测量应该关注有关道德的知识内化的过程即培训活动,以及知识内化后的结果即知识的量与质。由于现实的政府管理过程中,通常都是通过政治学习来实现道德内化的,因此,对知的测量将关注政治学习活动与结果。道德外化的过程则是将内化了的道德规范与道德情境进行比对并做出行为反应的过程。对道德行为的测量通常可以借助于对行为过程(或表现)以及行为结果的把握来实现。以“知”和“行”作为基点,我们可以逐级进行指标的细分与初拟。

(一)一级指标初拟

在“知”这一维度下,一级指标的设计可以直接拟定为政治学习,也即学术界所讨论的政治理论水平(张磊,2008)。对于“行”,则可以结合政策解读与文献分析来拟定。根据《关于加强对干部德的考核意见》,德的考核要关注干部政治品质和道德品行两方面。政治品质主要涉及政治方向、政治立场、政治态度、政治纪律、党性原则等方面的表现,显然,这几大要素可以用政治道德来概括;道德品行主要考核社会公德、职业道德、个人品德、家庭美德,不过,家庭美德适于归入个人品德之下。学者们在对道德素质进行结构化分解时,政治品德是最广为提及的构成部分,只是称谓存在着细微差异。职业道德也被研究者(王纬、郝卫国,2010)作为道德素质的重要维度纳入到评估体系中,除此之外,社会公德和个人品德也受到一些研究者(李明,2013)的关注。因此,学界的观点与中央对公务员考核中德的解释是一致的。据此,我们在“行”之下将一级指标拟定为政治道德、职业道德、社会公德与个人品德。

(二)二级指标初拟

基于个体道德发展过程理论,“知”主要通过学习过程与结果来展现,因此,政治学习的二级指标设定为学习过程与学习结果。虽然“行”也可以从行为表现与结果两大角度来把握,但是,由于一级指标的内涵过于丰富,且并非每个一级指标下的道德行为结果都容易设计出可测量的指标,因此,对于“行”的二级指标设计我们采用文献分析法。

在“行”之下,政治道德最为抽象。有学者(萧鸣政、葛连高,2013)对政治道德的理解相当宽泛,将职业道德、社会公德方面的内容也纳入进来,相比之下,胡宁生和王建华(2006)的理解更为恰当,他们认为,政治道德可以划分为政治坚定、忠于国家和勤政为民,可以进一步诠释为忠于党、忠于国家和忠于人民。但是,对于公务员来说,勤政为民与公务员考核中的“绩”明显重复,在道德素质考查中,适于保留的内容是可用于考察职业道德的服务群众的理念。据此,政治道德的二级指标设定为忠于党和忠于国家。

对于职业道德,学界的研究相对集中于忠于国家、服务人民、恪尽职守与公正廉洁(任剑涛,2011)。不过,忠于国家更适合放在政治道德之下,公正廉洁则明显与“廉”重复,恪尽职守也应回避与“绩”、“勤”重叠的内容,测量重心应该放在率先垂范方面。服务人民与恪尽职守要求公务员必须办事公道,维护公务员的形象。因此,指标设定为维护形象、办事公道与率先垂范。

对社会公德与个人道德进行结构化分解的文献相当少,相对比较常见的理解是,社会公德包括文明礼貌、助人为乐、爱护公物、保护环境和遵纪守法;个人道德则包括谦虚谨慎、言行一致,求真务实、宽容待人,廉洁奉公、健康向上,学习先进、乐于助人。由于两者内容过多,出于量化考评需要,二级指标设计为遵纪守法、诚实守信、乐于助人、节约环保和宽容待人。

(三)三级指标设计

表1 公务员道德素质的初始考核指标

三级指标的设计主要以达到量化为要求进行初拟。为此,我们召开了几次焦点小组讨论会,先对指标进行初步设计,然后分两次进行访谈,访谈对象分别为厦门市思明区政府部分领导与普通公务员,和部分厦门大学在读MPA学生,访谈重心在于完善焦点小组讨论会上初拟的指标。在此基础上,我们设计出表1中的公务员道德素质考核的初始指标。不过,初始指标中存在着一些量化不足的指标,需要通过调查进行调整与增减。

二、考评指标的实证筛选与完善

(一)筛选方法选择

考虑到问卷调查或者访谈对于完善初始指标来说,要么受限于研究人员认知局限性,要么成本过高,因此,指标的筛选与完善采用函件调查法。被调查的130位公务员中,109个为厦门大学在校MPA学生,另有21位40岁以上的厦门在职公务员。调查主要围绕两大问题展开:一是请被调查者判断初始指标是否恰当、可测量,二是请被调查者为不恰当或不能量化的指标提供替代性指标。

由于调查所获得的信息是定性信息,在对信息进行处理时我们坚持四项原则。一是对被调查者意见主要进行频数分析,当相同或类似意见达到三成时接受意见。二是如果被调查者对某些指标的合理性提出质疑且给出的理由客观、合理时,采纳其意见。三是在决定是否采纳被调查者所提出的指标调整建议时,更为关注指标的可测量性。四是在不同被调查者所提建议相互关联但却不具有可测量性时,我们会综合意见尽可能设计出可测量性的指标。

(二)指标筛选过程与结果

函件调查结果显示,对于一级指标的划分,所有的被调查者都是认可的,意见与建议主要集中于二、三级指标,我们对相同或类似意见进行了归纳与整理,将这些意见与建议分别汇总入表2和表3,并标注了相关意见的百分比。

表2 二级指标意见整理与调整

从表2可以看出,对于政治学习与政治道德的二级指标,被调查者无异义。但是,超过一半的被调查者认为,应该将社会公德与个人品德分开单列。对于它们之下的二级指标,被调查者倾向于将遵纪守法、诚实守信、节约环保放置在社会公德之下;将乐于助人保留在个人品德之下。不过,对于“宽容待人”,有调查者认为更适合考查职业道德下的维护形象,而家庭和睦可以单列为个人品德的二级指标。还有相当一部分被调查者指出,作为公务员,生活作风正派是必要的个人品德。在职业道德之下,许多被调查者认为办事公道和率先垂范对于绝大多数公务员意义不大,应该考虑增加是否严守秘密和顾全大局。

表3显示,被调查者对三级指标的调整意见较多。首先,在政治学习之下,过半数被调查者认为出勤情况应该考虑是否为故意,并认为发言积极性难以测量。被调查者还指出,学习结果的三级指标不具有可测量性,有意义的替代指标建议是“政治学习报告是否有抄袭现象”和“政治理论测试成绩”。

对于政治道德下的三级指标,过半数被调查者认为忠于国家的初拟指标不具可测量性,且有人建议考查“是否裸官”,并具体分解为“配偶和子女是否加入外籍(包括港澳)”。同时,被调查者反映忠于党的现有指标测量困难,为此,我们将公开的范围限定为大众媒体或单位网站。

对于社会公德下遵纪守法的三级指标,虽然绝大多数被调查者认为“交通违规处罚纪录”能够很好地测量出公务员遵纪守法的实际情况,但是,也有被调查者指出该指标只适用于有驾驶证的公务员。同时,部分被调查者建议增加治安处罚纪录、党纪处分、行政处分等可测量的项目以更为全面反映遵纪守法情况。至于“公共场所吸烟次数”,被调查者认为,一般公共场合吸烟难测量,单位公共场合又界定困难,建议删除。对于社会公德下的诚实守信指标,部分被调查者认为应该将工作中的情况也考虑进去,并提供了“是否有虚报报销事项行为”这一指标建议。对于节约环保,被调查者认为不够全面,比较集中且有操作性的建议是增加“是否绿色出行”以及“婚丧嫁娶简办新办”,以考查办公室之外的节约环保行为。

对于个人品德,有被调查者指出,生活作风涉及不正当男女关系、酗酒、吸毒、赌博、迷信活动等,但是,由于吸毒、赌博行为会与治安处罚重叠,在此只考察酗酒、迷信行为。对于乐于助人下的“在工作中经常帮助他人”,被调查者认为该指标不可测,且更适于考察“绩”。同时,有近十位被调查者建议考查志愿服务、捐献以及献血的纪录,这些建议客观性良好,予以采纳。最后,对于家庭和睦这项指标,被调查者建议赡养父母、抚养子女以及夫妻关系方面,为增加可测量性,我们将测量这些方面是否出现了负面新闻曝光事件。

对于职业道德下维护形象的指标,被调查者认为应该将“衣着得体”改为“仪容仪表是否整洁”。同时,“社会交往是否有损公职形象”与个人品德下的作风正派的指标重复,应该删除,而“过激或不当言行”则需要与政治道德中的言行区分开,为此调整为“是否经常发生有损公职形象的过激或不当言行”。被调查者还关注公务员的报复行为和与人争执情况,并提供了相应的指标建议。严守秘密之下主要考查是否泄密,而顾全大局则考察“工作中不相互拆台”。

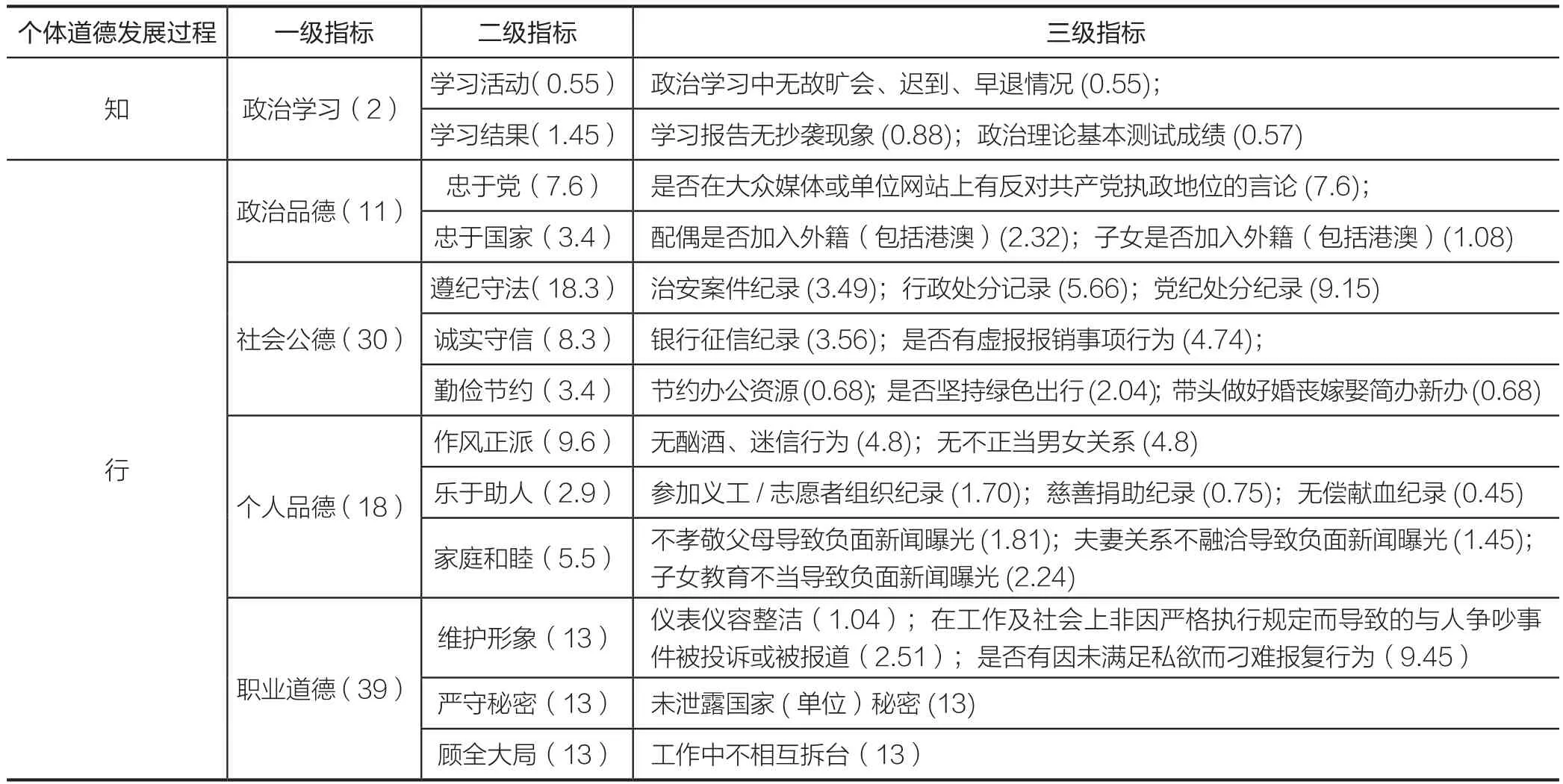

最终,经过筛选调整,公务员的道德素质通过5个一级指标、13个二级指标和27个三级指标加以测量(见表4)。

三、指标体系的权重设计

该指标体系利用层次分析法进行赋权。为此,我们挑选了20位被调查者作为专家问卷调查对象。其中5位专家来自于高校,另外15位是来自于我国不同地区具有硕士及以上学位的公务员。

表3 三级指标意见整理与调整

根据层次分析法计算出的公务员绩效考核指标的权重值如表4所示。总体看来,公务员绩效考核指标的权重大致体现出以下特色:

一是突出公务员的职业道德。从表中可看出,一级指标下职业道德占比接近四成。可见,专家对于公务员道德品质的预期更多地强调其职业道德,认为职业道德是其道德品质的首要特质。

二是强调公务员的社会引领与示范作用。从二级指标看,权重值超过10的几项分别从政治、法律以及工作等方面体现出群众对公务员道德素质的最基本预期。三级指标权重值超过5的几个指标则与反党言论、党纪与政纪处分、无打击报复行为、保守机密以及不相互拆台等相联系,这些都是对公务员的关键行为要求。

三是行的权重明显重于知。知的总体权重值不但是几个一级指标中最小的,而且,行的多数三级指标的权重值都高于知。

四、结语与讨论

综上,本文基于对公务员的函件调查所获得的信息,提炼出了具有明显量化特征的评估指标体系。该指标体系可以广泛用于公务员道德素质的测量,虽然公众对领导干部与一般公务员有着不同的期待,但是,两类群体的差异性在考评中更多地体现在能与廉这些方面,道德素质的要求还是具有相对一致性的。若将该指标体系应用于企业人员的道德素质测评,需要注意指标的适应性问题。应该说,该指标体系对于国企高层领导的适用性明显高于其它企业和其他人员。就现有指标体系而言,社会公德与个人品德方面的内容无疑具有较好的可推广性,政治品德与职业道德方面的一些指标使用时就要慎重。比如是否裸官对于除国企高层领导之外的人员就不是很适用,因严格执行规定与人争吵被投诉也明显具有行政场合的限定性。因此,企业界进行道德素质测评时,可以借鉴社会公德与个人品德方面的指标,并参照本文的设计思路,结合企业的具体管理环境,对政治与职业道德的指标进行重新设计。

当然,在指标体系的使用过程中,还应注意数据收集技术要根据具体指标的情况来确定。该指标体系可以通过三种不同的技术进行数据收集。一是通过机构档案数据来测量。机构档案数据通常由机构提供,但是,有时也可能由个人提供(如义务献血纪录),或者通过机构间的合作来提供,比如,银行征信纪录可以通过与中国人民银行的合作来获取。二是通过特定机构根据公务员的表现直接打分来测量。如反党言论以及家庭和睦下的指标都可以通过单位纪检机构打分的方式实现评估。三是通过上级、下属、同事以及公众等不同群体的问卷调查来收集数据。比如工作中不相互拆台就可以通过同事互评进行测量。

表4 公务员道德素质的量化考核指标体系

1.胡宁生、王建华(编):《公务员责任与伦理读本》,中国人事出版社,2006年版。

2.李明:《党政领导干部素质测评体系的构建及方法研究》,载《湖北社会科学》,2013年第5期,第36-39页。

3.梅继霞:《公务员品德国内文献述评》,载《行政论坛》,2014年第2期,第69-73页。

4.任剑涛:《加强公务员职业道德建设学习读本》,中国人事出版社,2011年版。

5.王纬、郝卫国:《基于KPI指标的综合管理类非领导职务公务员考核体系的研究》,载《行政与法》,2010年第7期,第51-53页。

6.萧鸣政、葛连高:《党政领导干部政治品德结构模型研究》,载《第一资源》,2013年第3期,第28-38页。

7.袁忠:《领导干部道德考评的困境及其制度创新》,载《理论月刊》,2011年第5期,第126-130页。

8.张磊:《关于改进我国公务员绩效评估体系的探析》,北京邮电大学硕士学位论文,2008年。

■责编/ 宋萌Tel:010-88383907E-mail: songmenghrd@163.com

Developing Quantitative Indicators for the Measurement of Morale Quality of Civil Serv ants

You Xiaobo1, Meng Hua2and LvLianchuan1

(1.General Office of Siming District, Xiamen City Government; 2.School of Public Policy, Xiamen University)

It is difficult to measure the civil servants’ moral quality in the practice of their perfor mance appraisal. This paper aims to develop quantitative indicators for measuring the moral quality of civil servants on the ground of empirical investigation. It starts with the understanding of the Individual Moral Development Theory, which guides the authors to develop indicators from the perspectives of “knowledge” and“behavior”. Under the dimensions of “knowledge” and “behavior”, the initial indicators are put forwarded based on the interpretation of the related policies and literature. Then, it modifies the initial indicators according to the letter responses of 130 civil servants. Finally, it assigns weights to each indicator in the final plan of the indicator system by AHP.

Performance Appraisal of Civil Servants; Moral Quality; Quantitative;Indicator Devel opment

尤小波,厦门市思明区政府办(法制办、外侨办)主任。

孟华(通讯作者),厦门大学公共政策研究院,副教授、管理学博士。电子邮箱:menghuaxm@163. com。

吕联传,厦门市思明区政府办外侨科科长。

本文受厦门市思明区政府办委托课题“公职人员绩效评估体系研究”(17923)资助。