辱虐管理的破坏性在家族企业与非家族企业中的对比研究

● 孙雨晴 郭一蓉 李朋波

辱虐管理的破坏性在家族企业与非家族企业中的对比研究

● 孙雨晴 郭一蓉 李朋波

本文借助案例研究方法,对3家家族企业与2家非家族企业中共计27名员工进行了深入调研和访谈,通过对比家族企业和非家族企业中辱虐管理对员工产生的影响,进一步探索辱虐管理效能发挥的作用机制与作用边界。经过数据的收集、编码、分析,归纳出辱虐管理、家庭氛围和心理认同、心理护佑等变量之间的逻辑关系,并据此提出五个研究命题。研究发现,与非家族企业相比,家族企业中的家庭氛围有其特殊性,即情理交融式的家庭氛围,这一特有的家庭氛围使得辱虐管理在对员工的感知、意义建构与行为反应层面的影响中表现出与非家族企业明显不同的作用效果。本研究通过对比家族企业与非家族企业中辱虐管理的效能差异,深入了对辱虐管理作用机制与作用边界的认识,拓宽了家族企业作为情境因素的研究视角,对中小企业管理实践也具有启发性意义。

辱虐管理 家族企业 家庭氛围 心理认同 心理护佑

一、引言

辱虐管理(Abusive Supervision),作为破坏性领导行为的一种,对组织员工的诸多负面工作行为都表现出显著的预测力。然而,随着对辱虐管理研究的深化,其“正效能”的一面也逐渐被发现,如对组织短期生产绩效的正向作用(Conger,1990),对员工创造力的增强(Lee,2013),以及对“圈内”员工建言行为的促进(严丹,2012)等。因此,正如Tepper(2000)所提到的,辱虐管理实际上是员工对领导行为的一种主观评价,是下属对上级辱虐一种主观性感知。同一主管表现出来的行为,有的下属认为是辱虐行为,有的则可能认为不是;在一种情境下被认为是辱虐行为,在另一种情境下则可能被认为不是。辱虐管理是从行为论的角度定义的,并不体现行为主体的目的,因而不能断然认为其具有“破坏性”的属性,对于其管理效能的探讨还需“因地制宜”,情境因素对辱虐管理效能影响的研究亟待挖掘(Martinko et al.,2013)。

值得注意的是,组织文化作为重要的情境变量,对辱虐管理有一定的调节与中和作用。已有部分研究表明,在高权力距离文化的作用下,辱虐管理对员工分配、程序和互动公平的感知、心理健康、组织自尊、工作满意度、领导认同和组织认同所产生的负面作用均有所减轻(孙健敏等,2013;王震、宋萌,2014;严丹、黄培伦,2012;Lin et al.,2013;Wang et al.,2012);在具有政府背景的稳定型企业中,一定程度的辱虐管理反而可以更大程度地激发员工创造力(Lee,2013)。文化作为情境因素对领导效能的发挥有着重要影响,在家族企业中,诸如差序格局、顺从权威、注重维护人际关系等组织特色显示出其与非家族企业明显不同的文化根基,进而表现出特色鲜明的组织氛围。在这一独特氛围的影响下,员工在遭受辱虐管理时,可能会对这种行为有着不一样的解读,比如将其看作是一种变向的激励或提醒,自主寻求一些方法来疏解自身的负面情绪。因此,在家族企业中探究组织文化对辱虐管理效能的影响具有一定的实践意义与可行性。

基于以上分析,我们认为对“组织文化情境影响辱虐管理作用效能”这一问题的探讨具有重要意义。非家族企业中的组织成员关系较多建立在契约基础之上,而家族企业中组织成员关系较多因血缘、亲缘建立,组织内“家”氛围的融入更为明显,在组织文化上与非家族企业形成鲜明对比。因此,本研究采用案例研究的方法,在家族企业与非家族企业这一具有文化可比性的情境下,结合领导者与组织文化,探究在这两种情境的交互作用下,家族和非家族企业中辱虐管理行为的作用效果是否存在差异。

二、相关文献综述

(一)辱虐管理破坏性的二分观点

辱虐管理的概念最早由美国学者Tepper(2000)提出,并将其定义为:“下属感觉到的管理者持续表现出来的怀有敌意的言语和非言语行为,其中不包括身体类接触行为,具体的表现形式有公开批评嘲弄下属、不履行对下属的承诺、对下属漠不关心、轻视和贬低下属等”(Tepper et al.,2006;Thau et al.,2009)。已有研究考察了辱虐管理对员工职场偏离行为(Tepper et al.,2008)、建言行为(吴维库等,2012)、组织公民行为(Zellars et al.,2002)、员工创造力(刘文兴等,2012)、工作绩效(Tepper,2000)的影响,对辱虐管理与员工工作态度和心理健康(Breaux & Anton,2008)、工作倦怠(李宁琪、易小年,2010)等心理变量的相关关系也进行了研究,取得了一定的研究成果。

对于破坏性领导行为的影响,目前学界存有两种观点,一种观点认为破坏性领导对组织与员工的影响是十分消极的。虽然Tepper(2000)强调主管实施辱虐管理描述的只是一种行为,并未指出其目的在于伤害下属,但行为本身带有的“破坏性”表征决定了辱虐管理不可避免地会对员工产生负面影响,如造成下属的情绪耗竭、恶化其家庭关系(Hoobler & Brass,2006),降低工作满意度(Aryee et al.,2007),降低自我效能感与组织绩效(Rafferty & Restubog,2011)等。

另一种观点认为,破坏性的领导风格并不总是产生负面影响,有时也会产生积极作用(Lee et al.,2013;Ma et al.,2004)。Einarsen等(2007)从行为论的角度分析消极领导行为,以正负组织导向和正负下属导向为维度,将领导行为划分为建设型、暴君型、分离型、护犊型四种。辱虐管理属于暴君型领导行为的范畴,它一方面可能会侵害下属,另一方面又不会违背组织规范,虽然可能直接损害下属的利益,但并不必然对组织造成直接的损害(Conger,1990;Lee,2013),领导者是出于组织利益而对下属采用辱骂式监管,因此,辱虐管理可能为组织带来正向绩效,例如,正是秦始皇的“暴政”造就了秦朝的盛世与长城的伟大(Ma,2004)。

辱虐管理通过影响下属的行为来间接作用于组织,它最终是否对组织造成损害取决于下属的行为这一中间变量,而下属的行为受其态度影响,态度根植于其对上司行为的感知与意义建构,感知与意义建构的过程又受情境因素影响,如个人特质、组织文化等,因此,辱虐管理对下属行为的影响有必要从中介机制着手,更深入地探讨其效能作用。

(二)存在调节弹性的辱虐效应

如前所述,辱虐管理的负向作用并非是必然存在的,或者说其负向作用的程度在不同情境下可能存在差别,它受到很多因素的调节。研究发现,与非传统性员工相比,传统性员工对辱虐管理的忍耐力更强,更不易因领导的辱虐管理而降低对其的信任(吴隆增等,2009);与机械式结构的组织相比,在有机式结构的组织中,辱虐管理通过情绪耗竭对周边绩效的影响被弱化(Aryee et al.,2008)。此外,员工个体特征,如代际差异、工作目的、情商、责任心(王洪青,2015;Hoption,2006;Hu,2012;Tepper et al.,2001),工作特征,如工作性质,和组织文化特征(Aryee et al.,2008;Lin et al.,2013;Liu & Wang,2013;Wang et al.,2012)等都会调节辱虐管理的作用效果。然而,仍然不断有学者呼吁对可能影响到辱虐管理行为效果的其他调节因素继续进行探索,尤其强调对组织规范、组织文化、组织类型等组织层面的变量做出进一步讨论(任晗,2014;朱月龙等,2009;Martinko et al.,2013)。

组织文化是组织情境中的重要因素之一,作为组织发展内部环境的重要组成部分,在对敌对与侵犯行为的包容度上(Tepper,2007)、对领导行为的解读上、对辱虐管理的实施效果等方面有着重要影响(李爱梅等,2013;李楠楠等,2009),而现阶段对这一情境因素的研究和探讨还未见深入,因此,本文选取组织文化特征较为鲜明的家族企业探讨文化情境对于辱虐管理效能的调节作用。

(三)家族企业与非家族企业的文化情境作用

家族企业在全球经济中扮演着重要角色,保守估计,由家族所有或经营的企业占全球企业的比例在65%~80%之间(Villalonga & Amit,2006)。那么,这一比例优势是否代表家族企业背景一定会为企业带来更多利益?长期以来,关于家族企业是否一定优于非家族企业,一直是学术界争论不休的一个话题,有的认为家族企业的绩效优于非家族企业(Lee,2006;Maury,2006),有的认为非家族企业的绩效更优(Gomez-Mejia et al.,2003;Jaskiewicz et al.,2005),还有一些则认为家族企业与非家族企业的绩效相差不大、各有千秋(Chrisman et al.,2004;Miller et al.,2007)。基于各个理论解释和实证结果之间的分歧,有研究者指出这种矛盾性可能是由于研究对象本身存在差异或研究背景不同,因而对结论产生不同影响(陈建林,2008;Dyer,2006)。

于非家族企业而言,家族企业独特的理念和文化价值观使其在生产运作、资本筹措等方面具有明显优势。一方面,以血缘、亲缘为基本纽带搭建的组织,其内部成员在目标一致性、信息对称性等方面具有天然优势,降低了组织内部的代理成本,另一方面,家族成员能够广泛动员体制外的社会资源,利用家庭网络把分散的资金、技术、人才等调动起来,具有明显的资源优势(王汝津、滕峰丽,2005)。文化的基础性使其在组织效能的发挥中起着重要的调节作用,因此,对家族与非家族企业组织文化差异作用影响的考察具有重要意义。另外,以往研究均是将家族企业作为研究主体,探讨其文化特质对企业绩效的作用影响,本文则将家族企业作为一个情境因素,分析其组织文化与领导行为对员工的交互影响,进一步扩展了对家族企业组织文化情境作用研究。

家族企业普遍存在,制造业中由“小作坊”发起的家族企业更是随处可见,同时,在劳动密集型的制造业中辱虐管理被认为是十分流行的。有研究曾指出,对工人的公开批评、粗鲁无礼、漠不关心等行为似乎已经成为了员工对制造型企业的默认标签与“标准”体验(戴万稳,2011)。因此,本文将研究对象限定为制造业中的家族与非家族企业,从文化角度对比分析辱虐管理的效能问题。

综上可知,辱虐管理的效能作用有待于进一步考察,需要因地制宜地对辱虐管理的作用效果加以分析,而组织文化作为重要的情境变量对领导行为效能的发挥具有一定调节作用,因此,本文将家族企业的文化特征作为情境因素,探讨其与辱虐管理是否存在对员工的交互影响,一方面进一步探索辱虐管理效能发挥的作用机制和边界,另一方面拓宽家族企业作为情境因素的研究视角。

三、研究设计

本研究聚焦于学术界尚未给予足够关注的“组织文化情境对辱虐管理效能的作用影响”这一问题。在面对新的研究领域或现有研究尚不充分的问题时,案例研究具有通过捕捉和追踪管理实践中涌现出的新现象,并形成新概念和构建新理论的优势(Eisenhardt,1989)。与单案例研究相比,跨案例研究能够应用复制逻辑,每个案例都可以用来验证或否证从其他案例中得出的推断(Yin,1994),进而得到更稳健、更有普适性的理论(Eisenhardt & Graebner,2007)。因此,本文运用归纳式、跨案例的研究设计(Eisenhardt,1989),通过与研究对象互动,对辱虐管理行为的作用机制及其“破坏性”边界获得更进一步的解释性理解。

(一)案例选择

结合研究主题及研究问题,本文依照以下三个标准来选择案例:第一,在选择企业时进行预调研,所选企业必须是存在辱虐管理现象的。第二,案例企业在制造型企业范畴内寻找,因为大量关于辱虐管理的研究均是以制造型企业为研究背景,辱虐管理这种粗放的管理模式和制造企业较为粗放的工作氛围可能存在一定的匹配优势,因此探究辱虐管理对于这类企业的发展是否只具有破坏性的影响、辱虐管理对制造企业的下属究竟有怎样的作用效果等问题有其可行性与必要性。第三,所选案例企业不应存在较大地域差异,以增强本研究结论的内部效度,所以本案例瞄准华北地区的制造企业。综上,本文选择的研究对象主要包括五家制造企业,其中三家属于家族企业,另两家属于非家族企业,企业基本情况如表1所示。

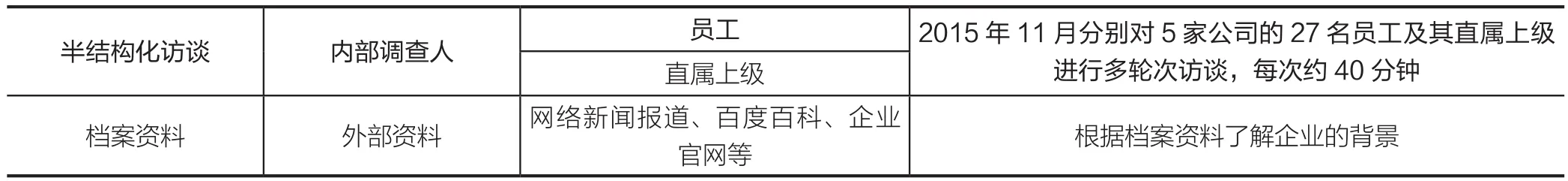

(二)数据收集

本文把数据收集的重点放在追踪员工对上级管理行为的印象感知以及企业内部的人员结构与文化氛围上,主要从两个数据来源收集数据,即档案和访谈。数据收集从获得尽可能详细的外部档案数据开始,主要包括网络新闻报道、企业官网介绍等资料。我们根据这些档案数据,简单地掌握了企业的一些背景信息。详情见表2。

表1 案例企业基本情况

表2 数据收集方式

针对访谈数据搜集,我们主要通过与内部和外部调查人的半结构化访谈来收集数据。访谈主要分两个阶段进行。首先是以企业内部工人为对象的内部调查人初访阶段,每次访谈大约进行四十分钟,在访谈开始前,我们首先向被调查人了解其所属部门、所在职级及主要工作内容,另外,我们会通过一些较隐晦的问题间接性地了解其在工作中是否曾遇到过上级的辱虐管理行为,在所在企业中(家族或非家族)感受到的氛围是怎样的(由此对比出家族与非家族企业的文化差异)。初访后,我们从中识别了几家存在辱虐管理现象的家族与非家族制造型企业,如家族企业A、C和非家族企业D、E的员工均表示公司内部存在“公开批评”的辱虐管理行为,家族企业B的员工表示上级有“漠视下属”的辱虐管理行为。

在此基础上,我们进行了第二阶段的内部调查人访谈,这一阶段的调查对象有两个,一是遭遇过辱虐管理的员工,另一个是员工所对应的直属上级。对员工的深入访谈帮助我们了解上级辱虐管理对下级产生的影响及其作用过程,对相应上级的访谈能够使我们了解到上级“辱虐”下属的真正用意,通过对比员工的态度、言语表达与行为反应来分析辱虐管理的效能在这两类企业是否存在差异。

内部调查人的选择标准为:(1)在案例企业中任职年限相对较长,能为本研究提供一种时序的视角;(2)对企业及领导的情况比较了解,能提供深入的一手资料;(3)对于所访谈主题比较有体会且愿意接受访谈的员工。最终我们对五家企业共访谈了27位内部调查人,其或是在公司工作年限在3年以上,或是跟随公司成立到现在。总体而言,访谈总时长为20小时45分钟,对所有访谈进行了录音整理。

访谈大纲主要包括两个部分:第一部分是关于被调查人在公司的一些基本信息,比如工作职级、负责的工作内容、每天工作时长、平时的绩效情况以及以往的一些工作经历等;第二部分聚焦于受访者在遭受到上级辱虐管理行为时的一些心态变化与行为反应。当被调查对象提到一个受“辱虐”的现象时,我们让他讲述当时自己及同事的一些看法及其后续是否有行为或态度上的转变等。在这个阶段,访谈问题主要集中于事实、事件和直接反应,而不是道听途说或含糊其辞的评论,通过多员工回顾性描述的交叉匹配,我们进一步降低了回溯性偏差的可能性(Eisenhardt,1989)。

(三)数据编码与分析

在案例分析之前,我们系统梳理已有文献,明确理论构念的含义和测量,进而提高研究结论的内部有效性,强化新理论的可推广性,然后借助编码对案例进行了深入分析。具体而言,本研究所涉及到的理论构念包括:辱虐管理、家庭氛围和心理建构。

辱虐管理。本文基于Tepper(2000)在进行相关研究时所用量表对被调查者进行带入式提问,汇总访谈记录,发现了在制造型企业中主要存在以下四种辱虐管理行为:公开批评、漠视下属、不采纳意见及不守承诺。该构念的具体测度变量、关键词表及典型证据示例见表3。

家庭氛围。根据被调查者的口头描述及对部分企业的现场观察,家族企业的家庭氛围在员工看来主要表现为三个方面,即身心自由、人文关怀与精诚团结。身心自由是指工作环境轻松、愉悦,上班时间行动不受拘束;人文关怀即指领导对于员工面子上的照顾、人情化的问候以及在非上班时间的高频度交流和沟通;精诚团结则指员工在工作上的互帮互助,处理问题时的群策群力,以及应对困难时的并肩作战等方面,体现员工对企业众志成城的凝聚力的感知。该构念的具体测度变量、关键词表及典型证据示例见表4。

心理建构。根据被调查者的回忆性描述及情感表露,本研究从心理层次的两个方面,探究下属对辱虐管理意义建构上的心理转变:一是下属对领导辱虐行为本身的认同与理解,二是下属通过对领导“负向”辱虐行为的自我排解表现出的心理护佑。笔者认为这两方面一是延续了员工在感知上的递进关系,二是承接了进一步对员工行为反应的作用影响。该构念的具体测度变量、关键词表及典型证据示例见表5。

在此基础上,我们采用典型内容分析编码和归纳式数据编码相结合的方法,对收集的定性数据进行分解、比较、概念化和范畴化,其目的在于从大量的定性资料中提炼主题,进而探究构念之间的逻辑关系。

四、案例分析与命题提出

本文以家族企业与非家族企业中的辱虐管理行为为分析单元,首先对3家家族企业和2家非家族企业内辱虐管理对下属的影响展开横向分析,然后通过跨案例方法比较家族企业中辱虐管理行为对下属的影响相较于非家族企业中的特殊性,并采用复制逻辑予以验证。最后,本文以理论为指导,在案例分析归纳的基础上分别提出了相关研究命题。

表3 辱虐管理的测度变量、关键词表及其典型证据示例

表4 家庭氛围的测度变量、关键词表及其典型证据示例

(一)家族企业中的独特氛围

通过访谈我们观察到,家族企业与非家族企业中均存在辱虐管理现象,但家族企业中独特的文化根基使我们感受到其与非家族企业明显不同的组织氛围。根据现场体验和深度访谈的资料,我们发现家族企业有着浓厚的情理交融式的家庭氛围,具体主要表现为三个方面:身心自由、人文关怀与精诚团结。首先,在家族企业中,工作氛围比较轻松活波,工作任务和工作时间存在一定的调节范围,人际关系和睦,员工身心得到疏解(详见事例编号:A6、A7、C5);其次,家族企业的领导对员工有相对人情化的关怀,注重非工作时间的交流和沟通,体现其人文关怀的一面(详见事例编号:A8、B5、C6);另外,在家族企业中,大家是以团队的形式在奋斗,而不是孤军作战,互帮互助、群策群力、并肩作战的团结精神笼罩在组织当中(详见事例编号:A12、A13)。相比于家族企业,非家族企业则较为缺少这种情理交融式的家庭氛围(详见事例编号:D3、E6、E7、E8、E9),员工的责权相对比较细分,人际关系仅仅维持在一般水平,整体的凝聚力也比较低。

基于此,本文提出如下研究命题:

命题1:同非家族企业相比,家族企业更善于构建一种情理交融式的家庭氛围。

(二)家族企业氛围对员工辱虐管理感知层面的影响

虽然辱虐管理在家族企业和非家族企业中均有体现,但家族企业独特的家庭氛围对辱虐管理的“破坏性”起到一定的调节作用。家族企业中互助互利、团结一致和人性关怀的“家文化”,形成了一种独特的凝聚力,它构建了家族企业中和睦融洽、情理交融的氛围基调。员工进入到家族企业后,公司老板或家族成员营造的“家”的氛围会大大超出其预期,本来以一个“外人”身份进来工作,结果感到被企业当成“自己人”对待(详见事例编号:A15、B8、C5等),社会认知理论指出,这种“自家人不说客套话”的心态(方朝晖,2013),容易使员工对上级辱虐管理的心理感知变得“避重就轻”、“避实就虚”和“不以为意”,员工会表现出对公司更大的信任与依赖(储小平、李怀祖,2003),进而有更强的责任感,这在三家家族企业中也都有体现,如事例A12、A13 等。而在非家族企业中,家庭氛围明显要弱很多(详见事例编号:E6、E7、E9等),员工因辱虐管理产生的不满情绪无法在组织氛围的调和下得到缓解。

表5 心理建构的测度变量、关键词表及其典型证据示例

家族企业成员所表现出的目标一致、精诚团结、并肩作战等行为使得员工深切体会到和睦凝聚的家庭氛围,这一感知大大弱化了员工对上级辱虐管理的感知。在家族企业中,当员工遭受到上级的辱虐和各种不公正的对待时,一方面,在“凝聚小家,发展大家”这种家庭氛围的影响下(刘学芳等,2006),下属会把领导视为“严父”的存在,把上级的“辱虐”看作是一种“慈父的严爱”,因而接受程度比较高;另一方面,家族企业轻松的工作氛围和融洽的人际关系使员工有明显的归属感(徐全忠,2008),从工作角度来说,员工的工作压力不会很大,普遍感到轻松自由,并且大家互帮互助,有强烈的被支持感和集体感,这进一步增强了其对辱虐管理的接受程度(李楠楠等,2009),进而降低负面情绪的产生(Grandey et al.,2007)。总的来说,在家族企业情理交融式氛围的影响下,员工对领导辱虐管理的感知会有所减弱。

基于此,本文提出如下研究命题:

命题2:同非家族企业相比,家族企业中情理交融式的家庭氛围,能有效减弱员工对上级辱虐管理的感知。

(三)家族企业氛围对员工辱虐管理意义建构层面的影响

家族企业情理交融、不分你我、众志成城的家庭氛围,特别是“人情化”的管理方式,从各个方面深深感染着下属,给予了下属更多进行心理调节的空间。因此,组织氛围除了影响下属的感知,也会进一步影响下属在心理上对辱虐管理的意义建构,即这种氛围会影响员工对领导“辱虐”行为的解读。

根据社会比较理论,外人注重分配公平,而自己人更注重程序和互动公平(Scandura,1999)。因此,无论是自己人还是外人,只要上级对下属的差别对待被认为是合理的、与角色预期相一致的,那么这种行为就可以被理解。以往也有研究表明只要领导对待下属的态度符合下属的预期,被下属认为是合理的,那么他就不会因为上级的“暴力”行为而产生负向情绪(Jost et al.,2000)。在家族企业中,非家族成员的期望一般比较低,员工承认权力和权威是生活的事实(Wang et al., 2012),并且对“上尊下卑、不容僭越、差序格局”的接受程度较高(Liu et al.,2013),组织成员高度认可并服从于组织领导的“集权制”、“一言堂”等行为(详见事例编号:A15、B7、B8、C7等),与非家族企业中的不认可、不接受形成鲜明对比(详见事例编号:D9、E16等)。

基于此,本文提出如下研究命题:

命题3:同非家族企业相比,家族企业中情理交融式的家庭氛围,能促使员工倾向于理解和顺从上级的辱虐管理,表现出更多的心理认同。

家族企业中的管理既有威权的领导(贺小刚等,2007),又有人性的关怀;既有严苛的命令,又有人情的宽度;既有辱虐的呵斥,又有恩惠的给予。这种“宽严相济、情理交融”的管理方式看似矛盾,却在家族企业的大背景下实现了和谐的统一。家族企业的凝聚力靠亲情关系、人性化关怀,而非家族企业的凝聚力靠领导个人能力和性格魅力,所以领导者自我专断式的辱虐行为在家族企业和非家族企业中会有不同的解读,在非家族企业中,员工的负面情绪反应更为强烈(详见事例编号:D4、D5、E10、E12等)。

家族企业中上下级之间一般没有隔阂抵触,追求人际关系亲睦融洽,在遭受上级的辱虐管理时,出于保护“关系”的角度,会采取相对保守的排解措施,如找同事或其他上级倾诉、采取一些逢迎技巧改变自己不利的处境(刘军等,2009),以避免引发与上级领导间更大程度的摩擦和冲突(详见事例编号:A17、A18、A20、B9、B10等)。另外,家族企业都比较尊崇和谐与道德伦理,集体主义感较强,这些都极大地满足了个体的情感需求(Lin et al.,2013),使员工更多的进行换位思考,倾向于主动为领导者辱虐管理行为的合理性寻求解释,不仅排解了自身的负面情绪,同时在心理上形成了对领导行为更多的理解和保护。

基于此,本文提出如下研究命题:

命题4:同非家族企业相比,家族企业中情理交融式的家庭氛围,能帮助员工排解上级辱虐管理带来的负面影响,表现出更多的心理护佑。

(四)家族企业氛围对员工辱虐管理行为层面的影响

家族企业情理交融式的家庭氛围,弱化了员工对领导者辱虐管理行为的感知,改变了员工对“辱虐”行为的意义解读,更重要的是,这种家庭氛围下的感知和意义建构进一步影响了员工的行为反应。

根据社会交换理论,领导会依据自己与下属的交换关系质量将下属划分为“圈内人”或“圈外人”,并且区别对待。因此,圈内下属非常看重和珍视与主管的亲密关系,当遭受到领导一定程度内的谩骂和侮辱对待时,他们会将“人情”融入其中,认为这是领导的一种“恨铁不成钢”的警示(严丹,2012),是对自己的“特殊关爱”和对自己工作失误的“善意提醒”(Tepper et al.,2004),这可能反而会激发出一种斗志,提高员工角色内工作、建言献策和服务组织的主动性(Farh et al.,2004)。

在家族企业中,家族成员对家长有很强的信任感和依赖性,领导被看成是“父辈”般威严、高大、模范的存在。员工希望领导给他们明确、具体的指示,简单直接地告诉他们做什么以及怎样做,这样员工的工作投入和效率才会更高,征询下属意见的领导行为反而会被认为是没有主见和魄力(详见事例编号:A13、B8、C7等)。相对而言,在缺乏这种文化根基的非家族企业中,领导个人专断等行为往往容易被看作是一种不重视下属的“辱虐”,会让下属难以接受甚至难以忍受(详见事例编号:D6、E13等),进而引发反生产行为、降低工作积极性等损害工作场所绩效的行为反应。

综上可知,家族企业中特有的“差序”领导风格并不一定导致员工产生不公平感,在某种程度上,它甚至可能成为一种动力机制(Cheng,1995;Hsu et al.,2006)。已有研究表明,一点点的“辱虐”会成为激励下属的动力(Jost et al.,2000)。在家族企业中,“家文化”使员工产生更强的信任、依赖,领导的个人决策、自我主义被认为是理所当然,主管对其意见的不采纳被看做是合情合理,雷厉风行、我行我素的行为方式被员工视为领导的“魅力”所在,辱虐管理因而被认为是强有力的领导手段,在一定程度上可能发挥正向效能。而在非家族企业中,由于员工缺乏对这种行为认可的内在基础,很可能产生明显相反的感知与意义建构,进而产生一些负向组织行为。

基于此,本文提出如下研究命题:

命题5:同非家族企业相比,家族企业中情理交融式的家庭氛围,能够实现辱虐管理在一定程度上对员工正向组织行为的促进作用。

五、结论与讨论

本文利用案例研究方法,通过对3家家族企业与2家非家族企业的横向比较和纵向剖析的跨案例质性数据,对辱虐管理行为的作用机制及其边界进行了探索性研究。研究表明,相比于非家族企业,家族企业中特有的情理交融式的家庭氛围,能够在感知上减弱员工对领导者辱虐管理行为的体验,提高接受程度;在意义构建上,增进对辱虐行为的理解和顺从,自主排解不良情绪,表现出更多的心理认同与心理护佑;进一步地,在行为上,规避负向行为或是做出对组织更为有利的积极反应。研究结果对于辱虐管理和家族企业相关领域的研究具有重要的理论贡献和实践启示。

(一)理论贡献

1. 对辱虐管理研究领域的贡献

尽管一些学者也曾呼吁辱虐管理的相关研究应向更深层次探究其作用机制和作用边界的方向发展,但由于这一行为“破坏性”的外在表现导致在研究方法上总是难以实现有效突破,进而使得探寻其内在作用机制的研究一直没有得以展开。本研究突破性地采用案例研究的方法,通过对内部调查人间接式提问与深入访谈的方式,了解到企业内部辱虐管理行为的存在性、发生机制及其对下属的作用影响,并发现这一影响在过程上具有承接性,即由感知、意义建构向行为依次推进,这一结果丰富了对辱虐管理作用机制问题的认识。尽管在研究方法上还存在不完善的地方,但本次创新性的尝试,对辱虐管理这一领域未来的研究无论是在方法上还是方向上均起到了一个引导和铺垫的作用。

2. 对家族企业研究领域的贡献

本文通过对一手质性数据的挖掘与分析,将家族企业中的组织文化作为情境因素,考察了其对辱虐管理效能发挥的影响作用,并由浅入深的从三个层次进行了分析——感知层面、意义构建层面和行为层面。将辱虐管理这一领导行为与家族企业这一情境因素相结合,探讨组织文化因素对辱虐管理效能的影响作用,不仅加深了对辱虐管理作用边界的认识,同时拓宽了家族企业作为情境因素的研究视角。

(二)实践启示

本文探究了在家族企业情境中,主管的辱虐管理行为对员工“感知-意义建构-行为”三个层次的影响,具有以下实践意义。

首先,领导者应同时关注员工的心理变化与行为反应,适时做出组织及个人管理变革。员工如何做出行为反应取决于其对领导行为先验性的认知,因此,管理者不应只从行为上规范下属,更应注重在心理层面上改变下属,提高其满意度、认同感与组织承诺等,从而形成下属自觉地顺应于组织和领导的行为。

其次,善于利用文化氛围改善员工的感知、意义建构和行为。对于家族企业来说,要注重构建浓厚的情理交融式的家庭氛围,借助基于“亲缘关系”建立起来的家族企业关系融洽的天然优势,创建一种互帮互助,精诚团结,人文关怀的氛围,减缓主管的辱虐行为对于下级的消极影响,并在一定程度上起到激励作用;对于非家族企业来说,员工与组织的心理距离本身比较远,组织氛围就成了更重要的因素,要注重构建团结互助、亲如一家、情理交融的组织氛围,帮助下属排解和疏导辱虐管理带来的负面影响。

最后,除文化情境外,辱虐管理的运用同时要注意与员工个人特质的匹配。只有充分挖掘辱虐管理正向效能发挥的情境因素,才能最大程度地实现辱虐管理行为的有效性,才能理解这一管理行为的价值所在。

(三)研究不足与未来研究方向

首先,本研究的质性数据全部来自中国某一局部地域的企业,且本研究仅对辱虐管理行为出现最多的制造型企业进行了深入挖掘,这限制了所得结论的普适性。辱虐管理现象在各行各业的家族企业中均可能存在,其表现形式与作用效果也未必相同,所以未来研究不仅可以通过地域上的扩张实现对本文所得结论的纵向扩展,也可以在行业上进行延伸,进一步做出横向比较,以增强研究结论的普适性。

其次,从企业所有制形式来看,国内的家族企业既有家庭作坊式、单一业主制的企业,也有采取股份合伙制的企业,近年来还出现了企业家家族继续保持控股地位的上市公司。本文由于受访资源的限制,仅对家庭作坊式的家族企业进行了访谈并得出文中的命题,尽管在访谈过程中也进一步了解了访谈对象曾经在其他类型家族企业的类似体验,并得到较为一致的结论,但这并不能使本研究在这一方面的缺陷得到弥补,仍属于本研究中存在的一个局限,未来可以考虑增大研究对象的类型范围,以更大的理论饱和性增强本文所得命题的可靠性。

最后,尽管本研究已经注意到其他一些企业特征变量(如企业性质、企业规模等)也可能对辱虐管理行为的效能作用存在影响,但囿于对研究主题的聚焦,本文在这些可能因素上只是进行了最大限度地控制,比如企业类型限定于私营非上市公司,规模上限定在中小企业群体,行业限定为非高新技术的制造型企业,而没有将这些因素作为调节变量来探讨它们的具体影响机制以及是否对本研究所得结论有所影响(即与组织文化存在交互作用),未来研究可以在这一方向上进一步延伸。

1.陈建林:《家族企业绩效研究分歧及其整合》,载《外国经济与管理》,2008年第09期,第34-39页。

2.储小平、李怀祖:《信任与家族企业的成长》,载《管理世界》,2003年第6期,第98-104页。

3.戴万稳、谢碧:《如何预测职场冷暴力:辱虐管理行为诱因研究》,载《管理学家:学术版》,2011年第12期,第76-80页。

4.方朝晖:《中国人的思维方式与精神世界——关系本位、团体精神和至上的亲情》,载《人民论坛·学术前沿》,2013年第10期,第6-34页。

5.贺小刚、李新春、连燕玲:《家族权威与企业绩效:基于广东省中山市家族企业的经验研究》,载《南开管理评论》,2007年第5期,第75-81页。

6.李爱梅、华涛、高文:《辱虐管理研究的“特征-过程-结果”理论框架》,载《心理科学进展》,2013年第11期,第1901-1912页。

7.李宁琪、易小年:《组织公平、辱虐管理及员工工作倦怠关系实证研究》,载《科技与管理》,2010年第04期,第46-49页。

8.刘军、吴隆增、林雨:《应对辱虐管理: 下属逢迎与政治技能的作用机制研究》,载《南开管理评论》,2009年第02期,第52-58页。

9.刘文兴、廖建桥、张鹏程:《辱虐管理对员工创造力的影响机制》,载《工业工程与管理》,2012年第05期,第112-118页。

10.王洪青、彭纪生:《辱虐管理对员工心态的影响:代际差异的调节效应研究》,载《商业经济与管理》,2015年第01期,第19-26页。

11.吴隆增、刘军、刘刚:《辱虐管理与员工表现:传统性与信任的作用》,载《心理学报》,2009年第06期,第510-518页。

12.吴维库、王未、刘军等:《辱虐管理,心理安全感知与员工建言》,载《管理学报》,2012年第01期,第57-63页。

13.严丹:《辱虐管理一定会导致员工沉默吗?——以领导成员交换作为调节变量的实证研究》,载《财经论丛》,2012年第06期,第106-110页。

14.严丹、黄培伦:《辱虐管理对建言行为影响及机制》,载《管理工程学报》,2012年第04期,第8-16页。

15.朱月龙、段锦云、凌斌:《辱虐管理的概念界定与影响因素及结果探讨》,载《外国经济与管理》,2009年第12期,第25-32页。

16.Aryee S, Chen Z X, Sun L Y, et al. Antecedents and outcomes of abusive supervision: test of a trickle-down model. Journal of Applied Psychology, 2007, 92(1):191-201.

17.Aryee S, Sun L Y, Chen Z X G, et al. Abusive supervision and contextual performance: The mediating role of emotional exhaustion and the moderating role of work unit structure. Management and Organization Review, 2008, 4(3): 393-411.

18.Breaux T D, Antón A I. Analyzing regulatory rules for privacy and security requirements. Software Engineering, 2008, 34(1): 5-20.

19.Conger J A. The dark side of leadership. Organizational Dynamics, 1990,19(2): 44-55.

20.Eisenhardt K M. Building theories from case study research. Academy of Management Review, 1989. 14(4), 532-550.

21.Eisenhardt K M, Graebner M E. Theory building from cases: Opportunities and challenges. Academy of Management Journal, 2007, 50(1): 25-32.

22.Gomez-Mejia L R, Larraza-Kintana M, Makri M. The determinants of executive compensation in family-controlled public corporations. Academy of Management Journal, 2003, 46(2): 226-237.

23.Grandey A A, Kern J H, Frone M R. Verbal abuse from outsiders versus insiders: comparing frequency, impact on emotional exhaustion, and the role of emotional labor. Journal of Occupational Health Psychology, 2007, 12(1): 63-79.

24.Hoobler J M, Brass D J. Abusive supervision and family undermining as displaced aggression. Journal of Applied Psychology, 2006, 91(5): 1125-1133.

25.Jost J T, Carvallo M R, Pelham B W. Non-conscious Forms of System Justification: Cognitive, Affective, and Behavioral Preferences for Higher Status Groups. Journal of Experimental Social Psychology, 2000, 38(6): 586-602.

26.Lee S, Yun S, Srivastava A. Evidence for a curvilinear relationship between abusive supervision and creativity in South Korea. The Leadership Quarterly, 2013,24(5): 724-731.

27.Lee J. Family firm performance: Further evidence. Family Business Review,2006, 19(2): 103-114.

28.Lin W, Wang L, Chen S. Abusive Supervision and Employee Well-Being:The Moderating Effect of Power Distance Orientation. Applied Psychology, 2013,62(2): 308-329.

29.Ma H, Karri R, Chittipeddi K. The paradox of managerial tyranny[J]. Business Horizons, 2004, 47(4): 33-40.

30.Martinko M J, Harvey P, Brees J R, et al. A review of abusive supervision research. Journal of Organizational Behavior, 2013, 34(S1): S120-S137.

31.Rafferty A E, Restubog S L D. The influence of abusive supervisors on followers' organizational citizenship behaviours: The hidden costs of abusive supervision. British Journal of Management, 2011, 22(2): 270-285.

32.Einarsen S, Aasland M S, Skogstad A. Destructive leadership behaviour: A definition and conceptual model[J]. The Leadership Quarterly, 2007, 18(3): 207-216.

33.Tepper B J, Duffy M K, Hoobler J, et al. Moderators of the relationships between coworkers' organizational citizenship behavior and fellow employees' attitudes[J]. Journal of Applied Psychology, 2004, 89(3): 455-465.

34.Tepper B J. Consequences of abusive supervision. Academy of Management Journal, 2000, 43(2): 178-190.

35.Tepper B J, Henle C A, Lambert L S, et al. Abusive supervision and subordinates' organization deviance. Journal of Applied Psychology, 2008, 93(4): 721-732.

36.Tepper B J, Moss S E, Lockhart D E, et al. Abusive supervision, upward maintenance communication, and subordinates' psychological distress. Academy of Management Journal, 2007, 50(5): 1169-1180.

37.Wang W, Mao J, Wu W, et al. Abusive supervision and workplace deviance:The mediating role of interactional justice and the moderating role of power distance. Asia Pacific Journal of Human Resources, 2012, 50(1): 43-60.

38.Yin R K. Case study research: Design and methods. Sage publications, 2013.

39.Zellars K L, Tepper B J, Duffy M K. Abusive supervision and subordinates' organizational citizenship behavior. Journal of Applied Psychology, 2002, 87(6): 1068-1076.

■责编/张新新Tel:010-88383907E-mail: hrdxin@126.com

The Comparative Study of Destructiveness of Abusive Supervision Between Family and Non-Family Businesses

Sun Yuqing, Guo Yirong and Li Pengbo

(School of Business, Renmin University of China; School of Business, Renmin University of China; School of Hospitality Management, Beijing International Studies University)

By using qualitative research method based on in-depth interview with 27 employees from 3 family businesses and 2 non-family businesses, this research further explores the mechanism and border of abusive supervision effect through the comparative study among family and non-family business. After data collection,coding, analysis process, we generalize the logical relations among the variables of abusive supervision, family atmosphere, psychological recognition and psychological shielding. Then we put forward five propositions related to these variables. We found that, compared to non-family businesses, the atmosphere of family business has its own particularity, called blending of subject and object, which makes the impact of abusive supervision on employees’ perceived, sense-making and behavioral reaction a lot differences with non-family firm. By comparing the effect of abusive supervision between family and non-family firms, we could deeply understand the mechanism and border of abusive supervision effect, broaden the research perspective of taking family business as a context variable. Additionally, the research findings have instructive significance for the SME management practice.

Abusive Supervision; Family-Owned Firm; Family Atmosphere;Psychological Recognition; Psychological Shielding

孙雨晴,中国人民大学商学院,硕士研究生。

郭一蓉,中国人民大学商学院,硕士研究生。

李朋波(通讯作者),北京第二外国语学院酒店管理学院,讲师、管理学博士。电子邮箱:lpbup@sina. com。

本文为北京旅游发展研究基地科研项目“新时期北京市旅游企业人力资源开发与管理模式创新研究”(LYFZ16C001)阶段性研究成果。