科学哲学视角下管理学的学科属性、理论拓展与范式整合

胡国栋

(东北财经大学工商管理学院)

科学哲学视角下管理学的学科属性、理论拓展与范式整合

胡国栋

(东北财经大学工商管理学院)

从科学哲学视角来审视管理理论主导逻辑的变迁,可以发现理性和科学化在管理学中具有难以逾越的边界。为审视管理的理性化程度,以抽象的知识形式、权力形态及主导性的逻辑依据而非具体的文本内容考察管理思想史,支配组织和管理运行的情感逻辑与计算逻辑经历了“融合—分裂—再融合”的演变过程。中国传统的和合精神提供了一种从根源上融通理性与感性的人性观,提供了化解管理学的逻辑悖论及范式冲突的思想资源。以“范式”为学科检视的核心,相关科学哲学理论为基础,建构“人性-范式-学科属性”的分析框架。研究发现,建立在人性三维结构之上的管理学科体系,是管理科学、管理伦理与管理艺术“三位一体”的综合性知识,管理学是自然科学、社会科学与人文学科综合交叉的,以解决问题为导向的应用学科。本研究有助于整合管理研究的科学主义与人文主义两种冲突性范式,厘清中国本土管理研究的合法性及努力方向。

科学哲学; 和合精神; 学科属性; 范式整合; 本土管理理论

自1911年泰罗出版《科学管理原理》一书开始,管理从注重实践效用的“经验”阶段过渡到注重理论体系的“科学”阶段。目前,管理学已成为世界各地商学院的基础核心课程。百年来,学者们为了维护管理的学科合法性而不断地向“科学化”靠拢,力争将管理学建立于更科学化和学术化的基础之上[1]。20世纪80年代以来,管理学界的顶级期刊《Academy of Management Journal》几乎只接受采用实证主义研究范式的科学论文。建立在合理性与逻辑实证主义基础上的管理的科学化取向带来一系列问题:一方面,管理学的科学化进程与整个科学哲学的文化转向不符;另一方面,也使管理面临着学科严谨性与其实践本质相背离的问题。

目前,管理学的学科发展远远滞后于科学哲学,其赖以存续的合法性基础(逻辑实证主义)是科学哲学中早已过时的理论。在科学哲学史上,从孔德的实证主义到波普的逻辑实证主义,经由库恩[2]的历史主义,再到罗蒂、格里芬的后现代主义科学观,科学哲学逐渐出现文化转向和接受情感等非理性形式。20世纪70年代,经过库恩[2]等学者的倡导,科学哲学开启了基于共同信念和基础假设的范式反思过程,渗透愈来愈多的文化、历史与情境性因素,科学也逐渐褪去其“合理性”的唯一色彩。在传统科学哲学中,理性逻辑、线性因果、确定性与必然性一直是科学的衡量标准。库恩之后,信仰、信念、情绪和直觉等非理性因素逐渐渗透到科学研究中,科学研究的“合情”假定成为科学哲学的正当诉求。“合理”与“合情”的历史纠葛及其逻辑转向是科学哲学深层次的核心问题之一,它极大地影响着一门科学的学科属性、学科定位及实践效力问题,这在新兴的管理学科发展历程中表现尤其突出。然而,80年代以来,围绕理性主义而日益严谨的管理学理论发展,严重滞后于科学哲学这种文化走向。那么,“合理”与“合情”的两种逻辑在管理思想史上是如何展现的?管理学应该往何种科学化的路径发展?

此外,对“学科严谨性”的片面追求,使管理学面临着“实践相关性”的挑战。在试图通过学科方法上的科学化来实现“学科合法性”的同时,管理学与实践日益疏远而存在“实践相关性”不足,进而背离管理的实践性本质和效用价值[3]。由此,管理学界出现持人文主义、经验主义立场和倡导诠释主义、质性研究方法的研究力量和对立性的学科研究范式。那么,管理能否完全成为一门理性客观和具有普适性的科学?如果不能,则其科学化的界限是什么?库恩[2]认为,在一门学科未形成统一的范式之前,就没有进入常规科学时期,即不可称之为完全意义上的“科学”。目前,管理学研究存在科学主义与人本主义、实证与规范、解释与诠释多种范式之争,那么,管理学到底属于一种什么性质的科学?如何从根本和全局上更好地把握其学科属性和理论体系?本研究在梳理管理的逻辑演化脉络基础之上,借助嵌入在汉民族文化心理结构中的和合精神这一人性资源,尝试以库恩和拉卡托斯的科学哲学理论,对管理学的诸多基础问题进行厘清。

1 情感与理性在管理中的逻辑演化与范式冲突

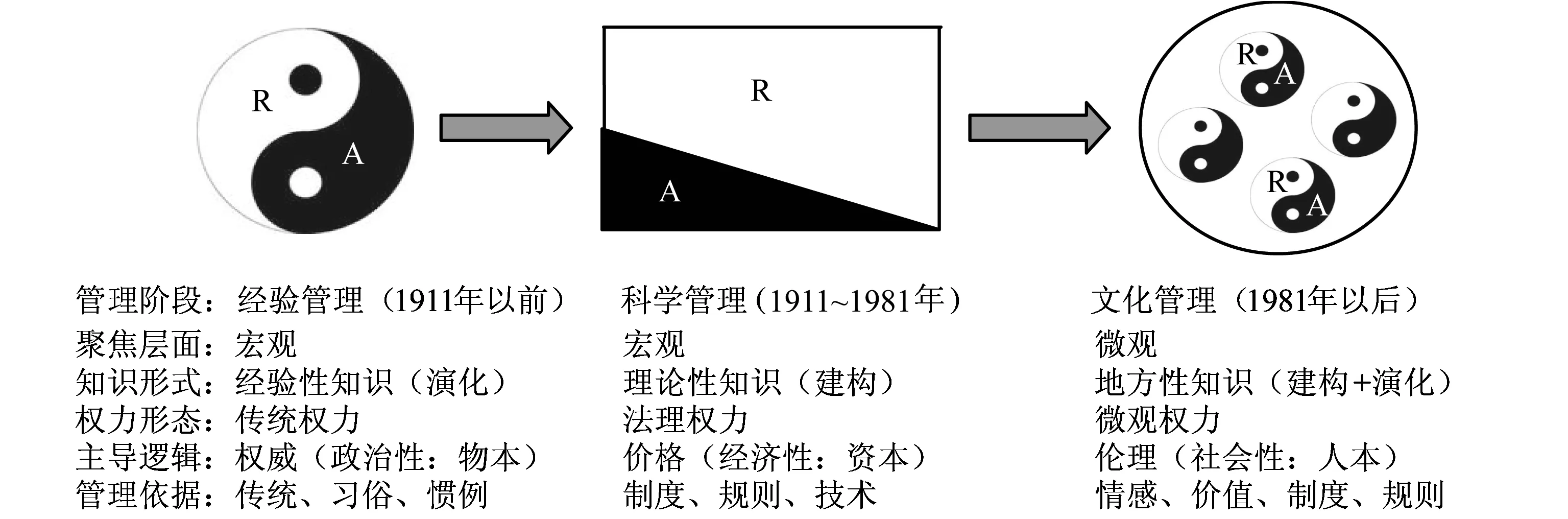

歌德曾指出,“我胸中居住着两个灵魂,他们总想彼此分离”[4]。理性与情感是人性的两个基本要素,包括管理在内的人类一切实践活动均受这两种人性本能的支配,管理的深层次矛盾都可以从两者的冲突中寻找根源。管理作为一门学科的历史十分短暂,但作为人类群体性实践的管理活动却与人类历史一样久远。从本质上看,管理是在人类特定意识支配下有组织的价值实现活动。从科学哲学的发展来看,科学是对实践活动规律的一种抽象揭示,合理与合情逻辑都可以构成科学形成的正当依据,分析管理作为一门学科的科学属性,首先需要厘清管理模式中的逻辑进程。以理性(R)与情感(A)的关系结构为基本考察对象,纵观整个人类管理活动,从管理依循的知识形式、权力运行形态、主导性的实践逻辑及主要管理途径等方面展现的差异性,按照不同时代大体可以梳理出3种形态的管理模式(见图1)。

(1)经验管理模式1911年以前的早期管理活动属于经验管理模式。管理尚未成为一种专门的职业,它只是人类众多集体性活动之一,资源分配、生活组织及人员选任等主要依靠以往的惯例、个人的经验及所掌握的技艺进行。此时的管理主要依据经验性知识,依靠的是混合了人类原始情感和经验理性的传统权力和权威,这一阶段的管理途径主要是遵循传统惯例、模仿、世袭及教习。理性与情感要素在经验管理模式中未经分化就处于一种原始融合的混沌状态,古代中国管理哲学“仁义”、“中庸”、“德治”等管理智慧都是理性因素与情感因素的混合体,理性与情感的关系表现为一个简单的太极图式。

图1 计算逻辑与情感逻辑在管理中的历史嬗变

(2)科学管理模式1911年,经由泰罗科学管理运动之后的管理在分工原则指导下,实现了计划活动与执行活动的分离,管理开始成为一种独立职业,理性因素与情感倾诉的分离和理性原则优越地位的确立,使人类进入科学管理模式。科学管理依托的知识形态是基于观察实验而进行系统化与科学化的理论性知识,以节约成本和提高效率的效用最大化原则为目的,将管理建立在制度、标准和程序等一系列形式化的法理权力基础之上。科学管理以“成本/利润”核算为准则,资本要素是公司治理及组织管理的核心,价格机制成为组织运行的主导逻辑,尽可能地降低组织的各类交易成本与管理成本。理性与情感在科学管理中处于对立性的两极,两者之间无法通约和互动。科学管理模式以牛顿的力学分析范式为其科学哲学的基础,为提高效率和节约成本,管理尽可能地剥离情感、伦理等非理性因素,“凡是不符合计算和功利原则的东西都是可怀疑的”[5]。20世纪70年代末,随着复杂性科学和信息通讯技术的发展,人类进入复杂多变的后现代社会,这是一个具有非重复性、非线性、非确定性与非预测性的混沌社会,传统以精确性、预测性和可控性为特征的科学管理受到挑战。

需明确的是,以上3种管理模式是思想史上,通过简化处理和形态归类提炼出的理念型模式,事实上并不存在一一对应关系。如,在雷恩所谓的科学管理时代,依然存在谢尔登、福列特等具有人本取向的管理哲学家,80年代以后的文化管理时代依然有管理科学的繁荣发展。通过对管理模式的历史梳理可以发现,支配组织与管理运行的情感逻辑与计算逻辑经历了“融合—分裂—再融合”的演变过程,同时,彰显了人类情感与理性因素在管理中难以分割的复杂人性,两者的互动构成了人类管理逻辑演化的深层结构。3种管理模式的划分主要是基于管理实践的逻辑审视,但在学术界,与之对应的管理理论发展不均衡且各自形成不可通约的理论范式,其中以牛顿力学理论和“理性经济人”假设为基础,以科学实证主义为基本方法的科学管理学派居于主导地位,以历史主义为基础、以案例研究为基本方法的经验管理学派,和以伦理情感为中心、以诠释性与解释性为基本方法的文化管理在目前的管理研究中处于边缘地位。

理性逻辑与情感逻辑在管理知识与管理理论中的分离状态,揭示了管理学理论范式的对立与分裂现状,同时,也说明管理学依然处于不成熟的“前科学”阶段。当代管理学研究存在的一大弊端,是以简单的对立思维粗暴地对待其他异己理论及方法,而缺乏理论之间的整合及包容。组织管理中情感维度的缺失固然不可,但一味地进行情感宣泄而盲目批判理性在管理中的合理价值同样无济于事。尽管3种管理模式各有其存续的合理性,但基于理性的计算控制逻辑与基于感性的情感价值逻辑,两者在管理中如果长期缺乏中介性的融合机制,就会产生某种内部张力,而使它们之间的冲突愈演愈烈,使管理研究出现更多不可通约的对立性理论范式,进而威胁管理作为一门学科的合法性。基于此,未来的管理学亟待进行一种“系统反思”的元管理研究[8],厘清其学科合法性、学科属性及理论构成。从何处出发来对管理学进行这种根本性的“系统反思”呢?黄光国[9]指出,目前作为管理学主流的“实证研究”范式只能获得“支离破碎”的研究成果:“阴/阳”这种前现代的本土思维可以转化为一种“后现代的智慧”,发展出中国“有机论”的科学,有助于矫正现代“机械论”科学的不足。笔者从阴/阳思维所凝练的中国“和合精神”出发,从中剖析中西方不同的人性观,进而在“人性结构”而非“人性假设”的基础之上,利用库恩[2]的范式理论来构建管理学的学科属性与理论整合的元理论分析框架。

2 实用理性:管理逻辑耦合与学科检视的人性基础

为获得对管理学科的完整认识,迫切需要寻找一种新的整合性逻辑,使情感与计算两种逻辑体系在管理中融通在一起,作为中国传统文化之精髓的和合精神恰可为此提供重要的思想资源。张立文[10]认为,“和合”是指自然、社会、人际、人的心灵及文明中诸多要素、元素的相互冲突、融合,以及在冲突、融合的动态过程中各元素、要素和合为新生命、新事物的总和。和合精神是一种异质性的元素共处、共生并相互补充、相互融合、相互渗透、相互促进的精神理念,是一种与主客二元对立思维迥然不同的哲学观念和价值系统。

在传统文化中,对立性事物双方之所以能够融通而呈现出和合精神,一个根本原因是:在本体论、认识论和方法论上,中国哲学都将理性因素与情感、情绪、情意等非理性因素兼容,并使之维持一种动态平衡状态或趋向。理性与情感的相互依存关系不仅是古代中国的哲学智慧,而且得到西方现代科学的支持。HANOCH[11]曾较为全面地研究了情绪与理性的关系,情绪对于认知能力具有双重影响:一方面,它能够抑制人类理性认知能力的发挥;另一方面,它可以有效弥补认知能力的不足。在危机情况下,人们更多地需要求助于情绪而非繁复的精密计算来迅速做出反应;在时间、能量和资源局限的条件下,情绪而非理性计算也有助于集中注意力,并在多个相互矛盾的目标中做出选择。西方学者对理性与情绪的认识大多局限于理性与情感对立的思想传统之中,这与中国话语体系的和合精神中理性与情感水乳交融、合二为一迥然不同。和合精神建构在儒家伦理的实用理性观这一哲学基础之上,实用理性是汉民族文化心理结构的深层次内核,是中国人思考一切问题的本源所在。

实用理性的特质体现于儒家思想对人性进行了两个方面的特殊处理,即感性的理性化与理性的感性基础。一方面将生命情意理性化,另一方面使理性建立在感性的基础之上,使之消融在以血缘关系为核心的现实人际关系之中。理性与感性相互交融,理性以感性为基础,感性受理性支配,来自于生活经验又以生活经验为指向,这种理性观李泽厚[12]称之为实用理性。中国人的理性来源于自然情感而又超越情感并约束情感的外泄,理性与感性总是纠葛在一起,并自然地融合成一种伦理秩序,成为指导人们日常行为规范的内在法则,因而,儒家文明具有鲜明的伦理色彩,古代中国管理制度与规则的建构也多具有伦理烙印。与西方中世纪的神本位文化不同,在中国,宗教性的神秘本体成为人情日常之用,伦理规范与心理欲求水乳交融,具有形上意蕴的道德理性,与现实的人之自然感情合二为一,并在总体平衡中不断互动。理性与情感两者相互纠葛,是中国文化的阴阳两极,两者相互包含,相生相克,平衡互动而成和合之精神。儒家的实用理性提供了解决科学哲学中“合理”与“合情”逻辑分离问题的重要思想资源和人性基础。在组织管理中导入这种实用理性观,对管理理论进行逻辑审视和重新建构,可以更新人们对管理学科的某些误解与成见,对管理获得更具整体性和本质性的认识。

(1)整合性逻辑的获得破解了情感逻辑与理性逻辑的分裂局面,有助于管理理论走出“支离破碎”[9]的局面实用理性在传统社会是一种社会行动逻辑,而行动则同时关涉情感与计算两种要素。以实用理性来分析管理问题,就不再局限于某一特定的(理性的或情感的)理论范式之下,而是以解决现实管理问题为标准,调动人们可以凭借的一切技艺来完成管理目标。这种解决问题的技艺可以是基于计算逻辑而设定的制度与规则,也可以是基于情感逻辑的价值与伦理[13]。这样,管理就获得了一种整合性的主导逻辑,有助于现代管理学走出理性与情感对立及理论分解破碎的局面。目前,学术界对管理科学化的追求过于强调管理技术及其逻辑自洽性,而忽视了现实的复杂情感关系。事实上,“纯粹的技术根本不存在,技术始终与关系同在,如同实用知识技术的决策领域始终在诸种结合的部位得以形成”,“功利的动机和道德的动机,在真正的行动条件中总是纠缠在一起”[14]。技术理性与人际关系、功利性追求与道德性关怀在现实中是互相影响、彼此促进、不可分割的,任何一方都不能代表组织的整体。融通理性与感情的实用理性,恰恰连接了这种确定性的管理技术与复杂性的人情关系,以之作为理论基础及主导逻辑,无疑有利于破解情感逻辑与理性逻辑在管理中的理论分化局面。

(2)管理学实践相关性及问题导向的确立,使管理学更具效用 将管理学建构在实用理性的哲学基础之上,是对建构在西方纯粹理性基础之上,追求利己动机及利益最大化的现代主流管理学的一种超越。纯粹理性知识导向的管理理论,片面弘扬计算逻辑,而将情感因素剥离在管理之外,从纯粹理性传统出发,管理学者们对抽象的解释性知识有更大的偏好,乐于追求纯理论或真理性的知识,而对于实践性知识关注不多[15]。由此,使管理理论在日益系统化及科学化的同时,也与现实的管理实践愈行愈远。事实上,管理理论来源于特定时空条件下,与管理主体和管理实践的互动,从“求真”与“求用”的区别来看,管理研究的相关性首先是“求用”[16]。实用理性拓展了对管理学的“实用性”的考量,理性节制情感而又奠基于情感之上的实用理性,强调适度与中庸,而不追求过于理论化的形而上思辨,这也是古代中国缺乏系统化的科学知识的原因。然而,中国在实用理性基础之上发展的“叩其两端”、“允执其中”的中庸精神,以自我节制的心态及整体性的视野追求恰如其分的最佳状态,无疑对化解管理实践中的利己追求与利他追求、经济绩效与道德关怀、组织自身利益与社会责任等诸多现实问题具有重要意义。实用理性及中庸思想在传统中国具有浓厚的行动意义及工具性格,但它与西方的工具理性和实用主义并不相同。在效益追求方面,工具理性与实用主义是一种“无限模态”,不惜一切代价以追求可以得到的东西;而中庸理性则属“节制模态”,要求为人行事不只想到自己,还需体谅和周全他人[17]。因而,基于实用理性的管理不片面追求十分高深的科学理论,而以问题为导向,以解决复杂多变的管理问题为目的,兼顾科学与人文、真理及技艺来建构自身的理论体系。

官地水电站发电机高压油顶起系统高压油泵异常切换的问题,通过上述处理,保证了高压油顶起系统的正常运行。至此,官地水电站发电机高压油顶起系统未再次出现上述异常现象,消除了设备隐患,保证了水轮发电机组的稳定运行。

3 人性、范式与管理学学科属性的综合分析框架

如何从情理融通的实用理性这一人性基础来审视管理学的学科属性?笔者借助科学哲学中的“范式”理论,建构“人性”与“学科属性”之间的理论分析框架,引入库恩[2]的“范式”与拉卡托斯[18]的“硬核”、“保护带”概念,赋予其新的内涵。这3个概念原本是科学哲学领域的基本分析工具,在此借其基本内涵来对管理学进行学科属性研究。库恩[2]赋予“范式”的基本含义是:在科学实际活动中某些被公认的范例——包括定律、理论、应用以及仪器设备统统在内的范例——为某一科学研究传统的出现提供了基本模型。由此内涵可知,范式是从事某特定学科的研究者们在该学科领域内所共有的世界观、基本假设、理论共识或共同约定。某一学科的学科属性便由该学科领域的基本范式决定。例如,科学主义范式彰显了管理学的计算逻辑和科学属性,而人文主义范式则彰显管理学的情感逻辑和艺术属性。结合拉卡托斯[18]的理论,范式可以从“硬核”与“保护带”两个维度来分析。拉卡托斯[18]认为,“硬核”代表着影响科学研究框架的领导者们的纯属形而上学的信仰,而环绕“硬核”的辅助性假设是可检验理论的“保护带”。根据库恩和拉卡托斯的这些理论内涵,结合管理学的学科特点,笔者将“硬核”分解为3个部分:人性假设、理论聚焦点、基本价值导向;“保护带”也由3个部分构成:支撑性理论体系、方法论与方法、技术途径。“硬核”是范式的核心与主干,其移动或变更直接影响整个学科理论范式的性质,进而决定学科属性的变化。

管理学的学科属性之所以能够建构在人性基础之上,是由于组成管理学理论范式“硬核”的3个部分均与对人性的认识息息相关。研究者着眼于人性的不同部分并将之放大,便会归结出不同的人性假设,追求不同的基本价值,并聚集不同的理论焦点。由此,可得以下逻辑关系:对人性的不同认识决定了学科理论的基本硬核,保护带环绕硬核周边并为其做支撑,硬核与保护带共同构成的理论范式来决定学科的基本属性。如果将每一个构成部分视为一个函数变量,用N、P、A、C、B、H、V、F、T、M、S分别表示人性、范式、学科属性、硬核、保护带、人性假设、基本价值导向、理论聚焦点、支撑理论体系、方法论与方法、技术途径等核心概念,那么可得以下基本关系(见图2):

图2 人性、范式与学科属性的关系图式

由图2可见,一切管理理论(a,b,…,n)其实都建立在共同的人性基础之上,其理论起点与终极目的都是指向人性,只是由于学者对人性的认知不同,基于不同的人性假设发展出不同的理论范式。管理理论出现的“丛林”现象虽然反映了管理学百家争鸣的局面,但也往往让人面对现实的管理问题时无所适从。令人遗憾的是,“丛林”中的各种理论在各自预设的前提下,纵向发展自己的理论体系,而没有探索在横向维度与其他理论的联系与整合。图2表明,管理研究的不同学科共同体依循不同的人性假设,形成不同的理论硬核和保护带,进而展现了不同的管理学的学科属性。由于学者接受某特定范式后就不再对其最初原理进行追问,而专心进行范式的精确化和拓展工作,各管理理论之间互相批判,以简单的对立思维粗暴地对待其他异己理论,这种“闭门深造”的研究路径只能向人们展示人性的某个片段和管理学的局部属性。换言之,管理的a理论、b理论、c理论等不同学派没有探索理论之间的整合路径,各自单单发展自身理论内部的完美逻辑,从而人为地使各个理论成为一个个断裂的“块茎”和“封闭系统”,这是管理理论难以走出“丛林”状态和管理研究“支离破碎”的深层次原因。

管理学在近百年的演化历程中,先后出现了斯密的“经济人”假设、梅奥的“社会人”假设、马斯洛的“自我实现人”假设、沙因的“复杂人”假设、企业文化理论中的“文化人”假设[19]。这些假设基本上反映了科学管理自诞生以来,整个管理思想史演化的轨迹。由图2可见,建立在各种人性假设之上的理论范式及其论证,充分暴露了管理学理论体系内部冲突与分裂的状况,使管理学的学科属性成为一个令人疑惑的问题。搭建人性、范式与管理学学科属性的分析框架就是以一种和合共生思维,对管理学的学科属性进行重新反思与定位。在此并非要否定其科学属性与理性主义传统,而是在人性结构的基础上丰富、拓展其他属性。笔者的理论旨趣是寻求各管理理论在人性这一基点上的联系与统一,尝试建构基于客观、完整和现实的人性结构之上的管理学学科属性及理论体系。为此,学者需要摆脱传统的基于分裂的人性假设的研究方向,转而探究完整的人性结构。

哲学与心理学对人性结构或心理结构有一种相对普遍的设定,即“知、情、意”构成的智力、审美及意志三维结构[20,21]:①“知”对应人性的智力结构,指人类对世界的知识性和理性的追求,即关于自然、人和社会的经验、知识等内容,其外在表现形式是科学研究、认识及理论等。基于此的管理理论聚焦于管理中的逻辑与规律,奉行效率至上主义,强调对利润等物质财富的追求。人类凭借其智力结构,通过分析、归纳、逻辑实证等科学主义方法能够实现对管理对象的控制,维持稳定的秩序,提高管理的效率和效能。该理论范式充分彰显了管理学的科学属性。②“意”对应人性之意志结构,是人类追求某种目的和理想时表现出来的自我克制、信心、毅力等精神状态,其外在形式表现为道德、宗教或习俗等。基于此的管理理论认为,人类可以凭借德性力量追求一种应然的管理方式,而不是仅仅关注当下的事实问题。以人本主义为方法论,通过规范化研究,在管理学中,人们能够进行基本的价值追求,通过无形的感化力量,达成更良好的秩序和效能,以通过管理实现“善”的生活方式。该理论范式彰显了管理学的道德属性。③“情”指情感,构成人性之审美结构,是人类对客观事物的态度和体验,其外在形式表现为艺术或宗教等。后现代社会涌现的管理理论以诠释主义、解构主义的立场和方法,发展了一种通过审美来实现人在组织中的解放的新管理途径,彰显了管理研究中的情感价值及审美取向。

人性的三维结构分别决定了管理学的三重属性(见表1):①人性的智力结构决定了管理学科的科学属性。随着现代科学水平的日益提高及人类智力结构的发展,管理学的科学化水平必然不断提高,这是近百年来管理学理论发展的应然基本走向。②人性的意志结构决定了管理学科的道德属性。对利益相关者的关注及管理伦理的发展,体现了管理学道德属性的发展,价值的导入及管理学道德属性的确立,是管理学指导管理实践不断向“善”以实现人类理想生活的基本前提。③人性的审美结构决定了管理学科的审美属性。它彰显了被现代管理遮蔽的情感、灵感、想象等非理性因素的价值,极大地提升和拓展了管理理论对人之精神境界及其他高层次需要的关注,同时,也使管理美学的产生及发展成为当代管理理论演化的一大趋向。科学性、道德性和审美性是“智力-意志-审美”三维结构的基本指向,也是真正以人为本、建立在具体的人性基础上的管理学的三重属性。管理学3种属性指向完整统一的人性结构,而非横向断裂的人性假设,从人性根源上使人们对管理学的学科属性获得了整体性认识。无论从实然层面还是应然层面,都有助于管理研究走出分裂而碎片化的理论丛林状态,建构更加现实、完整且富有意义的管理学理论。

表1 管理的理论范式与学科属性

4 管理的学科定位及管理学理论体系的拓展与重构

4.1管理学科的内涵甄别及学科属性定位

受管理科学化趋势的影响,目前学者常将管理学翻译为“management science”,这其实是管理学中科学主义范式及其话语霸权的一种重要表现。对管理思想发展具有重大影响的西蒙[22]就曾明确指出,管理科学同任何一门科学一样,只关心事实因素的论述,“在科学体系中没有道德论断的立足之地”。然而,社会科学与自然科学具有根本差异,“社会科学打交道的是行为受到知识、记忆和预期影响的有意识的人类”。这一判断的前提是,影响人类行为决策包含“事实要素”与“价值要素”,管理科学仅能解决前者问题,而不涉及什么是“好的”或者“正确的”。由此,除了管理科学之外,用以解决决策实践问题的管理学理论体系必然包含其他内容。笔者认为,“管理学”当指“管理学科”,而非“管理科学”。对“学科”与“科学”进行辨析十分必要,这涉及英文中的“discipline”、“knowledge”、“science”3个关键词,辨析的关键问题是管理学作为一门学科,是从knowledge层面建构,还是从science层面建构。由WEIHRICH等[23]合著的《管理学》是世界上流行最广泛的管理学经典教材之一,该书英文名是“Management”,而非“Management Science”。为管理学真正成为一门独立学科做出卓越贡献的德鲁克也很少使用“management science”,其经典代表作《Management: Tasks, Responsibilities, Practices》使用的也是“management”。事实上,这里的“management”是从管理“实践”及其伴生的“知识”意义上而言的,穆尼、法约尔、孔茨、德鲁克等都以此角度理解和建构管理理论。作为“知识”意义的管理学范畴十分广泛,包含但不仅仅指泰罗等创立的“管理科学”。泰罗及其追求者将观察、实验的科学方法引入管理研究之中的努力,使管理学真正成为一门独立学科,这是由于“学科”是知识的系统化与体系化,泰罗的努力使管理中的“knowledge”科学化、体系化,因此,使管理学由“知识”成为“学科”。但“知识”不仅仅是“科学”,还包括经验、常识、习俗、伦理等丰富内容,因此,管理“科学”是管理“知识”之一部分,而管理“学科”则是系统化的管理“知识”。由此可以得出结论:管理“学科”不同于管理“科学”,而是包括管理“科学”在内的体系化的管理“知识”。即管理学作为一种“知识”古已有之;作为一门新兴的独立“学科”,则自泰罗始走过了百年历程;作为一门“科学”,管理学正在不断完善,但永远不可能成为一门纯粹的和普适性的科学,它更多的是一门实践学科,包含着除“科学”之外其他更丰富的知识体系。

将管理建构在人性结构基础之上极大地拓展了人们对管理学作为一门学科的“知识”层面的认识,使人们摆脱了因基于“科学”及其主导范式之中而难以窥视管理学科全貌的困境。正是没有在“knowledge”与“science”之间做出具体区分,管理学作为一门学科,一直在自然科学、社会科学与人文学科组成的学科谱系中,难以澄清其学科属性并进行具体定位。各管理学者从自己不同的旨趣出发,截取人性之片段,提出各种人性假设,并以此为基础构筑了难以通约的诸多管理理论,使管理学的学科属性更加模糊不清,并使管理学内部科学主义范式(主张管理学就是“管理科学”)与人本主义范式(强调管理学知识的人文属性与实践指向)之间的争论不断激化。人性之理性、德性及感性构造的智力结构、意志结构及审美结构三位一体、密不可分,其内在关联能够有力地整合分裂的管理学学科属性之争。以完整、客观的人性结构取代片段和主观的人性假设,使人们对管理学学科属性及其理论体系获得“整体性”的认识:管理学作为一门学科,包括密切相关的3部分内容——管理科学、管理伦理与管理艺术,三者分别反映了管理实践的科学性、道德性及艺术性。

作为一门实践性较强的应用学科,管理学必须以问题为导向,它不单纯追求逻辑的完美及思想的高尚,而是要解决现实中的管理问题,以从中获取经济、社会效益及人的自我实现。由此,管理需要借鉴一切有利于解决现实问题的其他学科的知识,这就决定了管理学的交叉学科性质,即管理学不可能成为一种纯粹的追求规律和逻辑严谨的“科学”,也可不能成为作为思想教化工具的纯粹“伦理”,更不能成为仅供人欣赏和展示的“艺术”,而是一种解决现实存在的管理问题的综合性“知识”。作为一门学科,管理学是自然科学、社会科学与人文学科三者之间的交叉知识。在从客观规律到人生意义,从确定性和可控性的理性逻辑到非线性和偶然性的情感逻辑演化的学科谱系中,管理学处于与自然科学、社会科学及人文学科均有交叉的位置。

4.2基于人性结构的管理学科理论体系的三维架构

马斯洛等人本主义者倡导管理研究要“以人为本”,但学术界多年来对管理学“以人之什么为本”这个关键问题一直缺乏深入探讨。梅奥、马斯洛、麦格雷戈、沙因等学者从人的需要出发,指出管理学要满足人的需要,并以之为管理的起点。但人的需要复杂多样,并且因时、因地、因人而异,如此构筑的管理学理论既无法取得统一性认同,也无法真正做到以人为本。笔者认为,人性本质决定人的需要,无论任何人的需要在不同时间、地点有何差异,他们都具备理性、德性与感性3种人之本性,人类各种需要及满足需要的能力均由此三者衍生。“以人为本”的管理研究应包括两方面内涵:①以符合人性为本,使管理理论满足人的3种本性及其衍生的经济、社会及文化等各种基本需要;②全面拓展和开发人性的三维结构,并以此来指导、规范管理实践,使人通过管理真正实现自由而全面地发展。简言之,以人性及其完整结构为本的管理学强调“管理为了人”及“管理依靠人”。

以此来审视目前普及的管理学理论,笔者发现,管理学科被狭隘地理解为管理科学,片面地发展了人的理性能力,并使之形成高高在上的话语霸权,而使其他非理性的情感、德性因素被边缘化。通行的管理学教材基本上在传授管理科学,对管理伦理和管理艺术涉及甚少。笔者认为,以人性为基础和起点,以范式为核心,需要对目前通行的管理学理论体系进行拓展和重构。管理学科的理论体系应该包括管理科学、管理伦理与管理艺术3个有机构成部分,分别建构在理性、德性及感性三位一体的人性结构之上。三者各自的主导逻辑、研究目的、研究内容、研究基础、研究方法及研究现状见表2。

表2 基于人性结构的管理学理论体系重构

管理科学、管理伦理和管理艺术三者共同构成了完整的管理学理论体系,其中管理科学是目前管理学研究的主流,管理艺术与管理伦理在“知识”意义上古已有之,并且管理伦理曾在中国古代管理实践中长期占据主导地位。但作为“知识”体系化的“学科”,两者目前发展都很不成熟,尚未引起应有的重视并缺乏系统性的理论,这也是今后管理学应拓展和强化的研究方向。

5 管理研究中科学主义与人文主义的范式整合

本研究在科学哲学视角下,以范式为理论考察的核心,以人性为基础和起点,对管理学的学科属性进行了重新定位,并对其理论体系进行拓展。研究表明,管理学科是管理科学、管理伦理与管理艺术共同构成的以解决问题为导向的综合性知识,对跨学科知识的吸纳使之成为与自然科学、社会科学与人文学科综合交叉的、以问题解决为导向的应用学科。管理学“三位一体”的理论架构及其学科属性的清晰厘定,对于解决现代管理学产生百年以来的范式分裂问题具有重要启发。

管理学科学主义范式及人文主义范式的分裂与转换问题在近年来备受学者关注[24~28]。实证主义是科学主义中最强劲的思潮,并成为当今诸多社会科学的主导性研究方法。19世纪中期,孔德最早提出以研究自然现象的方法来研究人类社会的实证主义思想。迪尔凯姆[29]明确指出,其研究目的在于,“把科学的理性主义原则扩展到人们的行为中去,即让人们看到,把人们过去的行为还原为因果关系,再经过理性的加工,就可以使这种因果关系成为未来行为的准则,人们所说的实证主义,正是这种理性主义的一个结果”。在工具理性支配下,实证主义认为,自然科学和社会科学在研究方法上具有同一性,强调价值中立原则,认为研究者不应该将其偏见加于事实之上。这种将价值剥离于社会科学研究之外的做法,受到价值理性支配下的人文主义思潮的强烈批判。人文主义思潮以德国哲学家海德格尔、萨特等为代表的存在主义最为显赫。与科学主义针锋相对,存在主义反对主客二分基础上的形式理性基础,转而张扬意志、欲望、直觉、情绪、本能等非理性因素,认为非理性是世界的本原,同时也是人的本质,倡导把人本身看成是世界的本体[30]。人的价值是人文主义考察的核心,并且对人的价值的认识不诉诸于人的理性因素,转而从非理性因素中确立人之所以为人的本质。将管理观察的学科基础建构于人性结构之上,就同时兼顾了人性中的理性与非理性因素,本研究建构的三位一体的管理理论体系,确立了管理伦理及价值观在管理研究中的合法地位,搭建了科学主义范式与人文主义范式融通的桥梁。

两种范式的分裂是造成管理学长期难以走出“理论丛林”局面的深层次原因,进而使管理学难以有清晰化的学科定位和系统化的理论体系,如何在科学与人文之间对管理理论进行整合,一直是难以攻克的重大理论难题,未来的管理研究应该着力于管理学两种范式之间的沟通、对话和整合[26]。管理研究中范式分裂的结果是科学主义压倒人文主义,使得个人效用最大的利己主义假设及利润、效率的功利主义追求成为管理的主导目标。深受科学主义思潮影响,管理在从传统经验管理到现代科学管理的嬗变过程中不断经受理性的洗礼,其目的性与价值性日益被科学性与规律性遮蔽。韦伯[31]将“把魔力从世界中排除出去”并“使世界理性化”的过程称为“祛魅”。祛魅之后的管理“再也没有什么神秘莫测、无法计算的力量起作用,人们可以通过计算掌握一切”。科学主义思潮“想用对价值实施活体解剖的致命的分析去代替对道德价值和美学价值的欣赏”,其话语霸权在管理中的确立“使人类生活的情感的、道德的、艺术的和美学的方面的现实性与重要性减少到最低限度,甚至根本否认之”[32]。由此,管理范式整合的关键是如何拓展管理研究的人文主义维度,将人文主义精神根植于组织与管理考察之中。

针对管理研究的价值中立原则及其意义虚无问题,后现代主义者主张建立“返魅”的世界观,如PETERS等[33]高呼企业界正在发生一场“返回基点的革命”,基点就是价值观的重新塑造。本研究将管理理论体系的哲学基础及整合逻辑设定在不可分割的、完整的人性结构之上,就是反对理性主义及其话语霸权对管理活动及管理理论的侵蚀,寻找人文艺术在管理中应有的栖身之地。管理作为一种改造人类现实世界及创造未来生活的重要实践,其知识必然要关注“人类的价值与意义”这一科学无法解决的根本问题。基于人性结构的管理学科属性定位及管理理论重构,确立了管理观察的3个维度,拓展了管理的伦理之维及审美之维,使探寻管理之中的道德价值和审美价值具有了坚实的哲学基础和正当性,这样,管理就走出了科学主义范式的话语霸权,整合了科学主义与人本主义两大范式。

需明确的是,拓展管理的人文维度,并不意味着反对管理科学的发展,而是寻找科学主义与人文主义之间的整合,使管理不至于偏执一方而丧失其解放功能。对于管理学的学科属性及其理论架构,笔者在此借助科学哲学视角,更多地强调了一种更为开放的观察方式,而非以科学主义范式所倡导的规则和定律本身框定或反思管理的整个理论体系。正如库恩[2]所指出,关于自然界的重要知识来自于对相似过程的学习,并蕴含在观察物理情形的方式中,而不是某既定的规则或定律之中。观察方式的选择十分重要,它决定着某种研究的客观程度及其之于研究者和观察者的意义大小。以科学哲学的视角来看,目前管理的主流研究范式过分强调管理的科学性,而忽视或轻视了其道德性与审美性方面。管理研究需要从机械的科学主义范式转向真正符合人性的科学与人文并行不悖的整合范式。但同时也必须清醒地认识到,管理学作为一门应用学科,功利性倾向是不可避免的,利用科学的方法来追求经济效益永远都是管理的应有之义。在未完成工业化和现代化的后发国家里,或者在某些特定的领域和场合,强调管理的科学性仍然有重要的现实意义。从科学哲学视角对管理的学科属性进行定位和对其理论体系进行拓展,只是提醒人们,在肯定和发展管理的科学属性的同时,不能陷入科学主义范式之中,而无视管理的其他属性和境界,当下重视拓展其艺术属性与道德属性等人文主义方面更加具有时代意义。

6 结论与启示

管理与人性之深层关系是管理哲学领域探讨的一个古老而又新颖的命题。之所以古老是因为管理与人类发展史同步,自其产生伊始就一致在各种人性观的指导下不断前行;之所以新颖是因为如何使现代管理真正“以人为本”而非背离人性是当代学者亟待解决和攻克的一个重大理论难题。支配组织与管理运行的情感逻辑与计算逻辑经历了“融合—分裂—再融合”的演变过程,同时彰显了人类情感与理性因素在管理中难以分割的复杂人性。将管理建构在截取人性某个片断并将之放大、抽象而成并且无法通约的各种人性假设之上,无论对人性还是对管理,无论对管理理论还是对管理实践,都造成了巨大损害。本研究借助中国和合精神及其蕴含的实用理性提供的思想资源,以“范式”作为学科检视的核心,以库恩等人科学哲学为理论基础,建构“人性—范式—学科属性”的综合分析框架。研究指出,不同学科共同体依循不同的人性假设,形成不同的理论硬核和保护带,各自发展自身理论内部的完美逻辑,人为地使各个理论成为一个个碎片化的“封闭系统”,进而展现了不同的、片段化的管理学学科属性,这是管理研究“支离破碎”的深层次原因。在智力、意志与审美构成的三维人性结构考察下,管理学科是管理科学、管理伦理与管理艺术“三位一体”的,以解决现实管理问题为导向的综合性知识,对跨学科知识的吸纳,使之成为与自然科学、社会科学与人文学科综合交叉的、以问题解决为导向的应用学科。在科学实证主义范式主导下的管理学界,亟待汲取中国传统智慧和嵌入本土情境,拓展涵摄伦理与价值观的人文主义研究范式,这是目前整合管理范式和建构系统性管理理论的关键。

管理科学性的深层次依据是人类理性认知能力对管理实践规律的发掘和利用,管理科学化的界限也正在于,作为管理主体的“人”的理性能力无法僭越“求真”的领域之外,一旦涉及管理的价值、伦理、情感及美感等“求善”、“求美”的问题,理性认知的力量便捉襟见肘。管理研究中的科学实证主义泛滥现象,是现代人类高估其理性计算能力而贬损其宗教、情感、伦理等非理性力量,陷入一种“致命的自负”状态,推行泛科学主义而导致的结果。考虑管理学的实践相关性,从导向“真、善、美”三位一体的管理理论体系来看,管理学的学科合法性问题的探讨就需要走出合理性及科学化的思维定势。管理学作为一门应用学科,其合法性的基础除“学科严谨性”(求“真”)之外,还应包含“实践相关性”(求“善”、求“美”以“有用”),即从管理符合、提升和完善人性的程度,以合理、合德和合情3个维度来同时检视其合法性。

此外,本研究揭示了嵌入在汉民族文化心理结构中的和合精神及实用理性对于管理理论的拓展,管理实践相关性的确立以及管理范式的整合都具有重要意义。由此,也进一步确立了中国本土管理理论在管理研究中的正当性和必要性。近年来,为避免争议,学者们以“管理学在中国”以及“本土管理理论”来取代富有争议的“中国管理学”概念。对于后者,倡导者往往强调管理知识的特殊性,批评者则强调管理原理的普适性[34]。从本研究结论出发,对“中国管理学”能否成立问题可以有不同的理解。“中国管理学”中的“学”,如果从“学科”而不是“科学”层面来解释,则有其存在的合法性。即“中国管理学”在“科学”意义上不可能成立,而在作为“知识”系统化的“学科”意义上则有存在的价值。“科学”是事物内在的基本原理、规律或公理,不存在地域问题,也不受地域限制,具有普适性与重复性,因此,“中国管理科学”在逻辑上就不可能成立。而在“学科”层面,管理学还包含管理伦理与管理艺术,此二者具有很强的文化性与情境性,也就具有了不同地域或群体的特殊性。“管理的价值与意义”问题在不同的地域,与不同的组织制度及文化传统结合,会有不同的解释。基于此,“中国管理学”有存在的可能和价值,但其存在的主要依据不是“管理科学”,而是“管理伦理”与“管理艺术”,凸显的是情境化较强的管理道德性及艺术性,这同时也启发了笔者建构“中国管理学”的着力点与努力方向。

在管理理论的本土拓展方面,中国有丰富的历史文化资源可资借鉴,如和谐精神[35]、实用理性、中庸之道、礼治秩序、阴/阳思维[9,36,37]、泛家族主义[38]等;也有丰富的企业管理实践可参考,如海尔、华为、阿里巴巴、联想等领先企业在战略设计、组织结构、商业模式、技术创新、人员管理等进行的制度创新。将这些历史资源与当代企业管理的“中国经验”相结合,以新的研究范式重构管理学科的理论体系,建设富有本土效用的中国管理理论,是管理研究者任重道远的历史使命。管理研究应着重于探寻现象背后的观念、机制及其错综复杂的关系,而非各构念之间的表面相关性,本土管理研究是对本土管理观念和本土管理文化及其变迁过程的深层次挖掘,而非依循西方理论简单进行的外部情境化[16]。然而,要对经过一个半世纪西方文化洗礼的中国传统文明及其深层结构的挖掘和梳理,绝非一日之功,以之为基础来发展更具有本土契合性的中国管理理论和建构管理研究的中国话语,更需要为具有跨学科知识基础和类似理想信念的学科共同体付出艰苦卓绝的努力。从范式平衡与发展的角度来看,管理研究应持多元、开放、包容的立场,目前,尤其应当欢迎持有文化相对主义立场和主位研究策略的本土化研究,容忍其在初创时期学术“严谨性”不足(从“科学”的层面来看)的问题,以发掘中国本土管理理论可能蕴含的范式创新及理论整合意义。

[1] GOODRICK E. From Management as a Vocation to Management as a Scientific Activity: An Institutional Account of a Paradigm Shift[J]. Journal of Management,2002, 28(5):649~668

[2] 库恩 T.科学革命的结构[M].第4版.金吾伦,胡新和,译.北京:北京大学出版社,2012

[3] 高良谋,高静美.管理学的价值性困境:回顾、争鸣与评论[J].管理世界,2011(1):145~167

[4] 哈耶克 F A.致命的自负——社会主义的谬误[M].冯克利,胡晋华,等,译.北京:中国社会科学出版社,2000

[5] HORKHEIMER M,ADORNO T W. Dialectic of Enlightenment[M].Palo Alto: Stanford University Press, 2002

[6] GEPHART R P Jr. Postmodernism and the Future History of Management: Comments on History as Science[J].Journal of Management History, 1996,2(3): 90~96

[7] 胡国栋.微观权力:后现代语境中权力的生物学解读[J].武汉大学学报:哲学社会科学版,2015,68(3):46~52

[8] 吕力.“直面中国管理实践”的根本性问题与作为“系统反思”的元管理研究[J].管理学报,2012,9(4):506~515

[9] 黄光国.“主/客对立”与“天人合一”:管理学研究中的后现代智慧[J].管理学报,2013,10(7):937~948

[10] 张立文.东亚意识与和合精神[J].学术月刊,1998(1):25~29,88

[11] HANOCH Y. Neither an Angel nor an Ant: Emotion as an Aid to Bounded Rationality[J]. Journal of Economic Psychology,2002, 23(1):1~25

[12] 李泽厚.中国古代思想史论[M].天津:天津社会科学院出版社,2003

[13] 高良谋,胡国栋.情感与计算:组织中的逻辑悖论及其耦合机制[J].中国工业经济,2013(8):96~108

[14] 费埃德伯格 E.权力与规则:组织行动的动力[M].张月,译.上海:上海人民出版社,2005

[15] CHIA R, HOLT R. The Nature of Knowledge in Business Schools[J]. Academy of Management Learning and Education, 2008,7(4):471~486

[16] 吕力.后实证主义视角下的管理理论、实践与观念[J].管理学报,2015,12(4):469~476

[17] 张德胜,金耀基,陈海文,等.论中庸理性:工具理性、价值理性和沟通理性之外[J].社会学研究,2001(2):33~48

[18] 拉卡托斯 I.科学研究纲领方法论[M].兰征,译.上海:上海译文出版社,2005

[19] 雷恩 D A.管理思想的演变[M].赵睿,译.北京:中国社会科学出版社,2000

[20] 费尔巴哈 L.费尔巴哈哲学著作选集:下卷[M].荣震华,王太庆,刘磊,译.北京:商务印书馆,1984

[21] 马克思.1844年经济学哲学手稿[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,译.北京:人民出版社,1979

[22] 西蒙 H A.管理行为[M].詹正茂,译.北京:机械工业出版社,2013

[23] WEIHRICH H, KOONTZ H. Management: A Global Perspective[M]. 11th ed. New York: McGraw-Hill Education,2004

[24] 武亚军.基于理论发展的管理研究范式选择与中国管理学者定位[J].管理学报,2015,12(5): 625~637

[25] 巩见刚.后现代主义视野下的管理学实证主义研究范式思考[J].管理学报,2014,11(8):1 126~1 131

[26] 胡国栋.科学与人文:现代性的主题分化与管理学的范式分裂[J].自然辩证法研究,2013,29(11):58~63

[27] 彭新武.当代管理学研究的范式转换——走出“管理学丛林”的尝试[J].中国人民大学学报,2007,21(5):77~84

[28] 罗珉.管理学范式理论的发展[M].成都:西南财经大学出版社,2005

[29] 迪尔凯姆 E.社会学方法的准则[M].狄玉明,译.北京:商务印书馆,1995

[30] 杨天平.科学主义、人本主义与西方教育管理学研究[J].外国教育研究,2006,32(11):15~19

[31] 韦伯 M.学术与政治:韦伯的两篇演说[M].冯克利,译.北京:三联书店,2005

[32] 巴伯 B.科学与社会秩序[M].顾昕,译.北京:三联书店,1991

[33] PETERS T J, WATERMAN R H Jr. In Search of Excellence[M]. New York: Warner Books, 1982

[34] 刘文瑞.“管理学”断想[J].管理学报,2007,4(6):703~705

[35] 席酉民,张晓军.挑战与出路:东西方管理智慧整合的方法论探索[J].管理学报,2012,9(1):5~11,26

[36] LI P P. The Unique Value of Yin-Yang Balancing: A Critical Response [J]. Management and Organization Review,2014,10(2):321~332

[37] 李鑫.中国传统哲学与本土管理研究:讨论与反思[J].管理学报,2013,10(10): 1 425~1 433

[38] 胡国栋.中国本土组织的家庭隐喻及网络治理机制——基于泛家族主义的视角[J].中国工业经济,2014(10):97~109

(编辑桂林)

Research on the Discipline Attribute, Theoretical Extension and Paradigm Integration of Management in the View of Philosophy of Science

HU Guodong

(Dongbei University of Finance and Economics, Dalian, Liaoning, China)

From the perspective of philosophy of science to examine the evolvement of the dominant logics of management theory, there is a formidable boundary for management’s scientific attribute. Based on knowledge forms, power forms and dominant logic rather than the classical content, it is found that Emotion Logic and Calculation Logic experienced the process of harmony, abruption, and then fusion again in the history of management thoughts. As the essence of Chinese traditional culture, harmonious spirit realizes harmony between rationality and affection in root, which gives us much enlightenment to resolve the logical paradox in organization and management. This paper sets up a comprehensive framework between human nature, paradigms and discipline attributes, based on scientific philosophy theory of Kuhn and lakatos, which can give us further perspective of the attributes of management. Sensibility, rationality and morality are the main three parts of human nature, which regulate the scientific, moral and artistic attributes of management. Management discipline which purpose is to solve practical problems with comprehensive knowledge should include management science, management ethics and management arts. This paper helps to integrate management paradigms between scientism and humanism, and establish the legitimacy of Chinese management’s indigenous research.

philosophy of science; harmonious spirit; discipline attribute; paradigms integration; indigenous management theory

2016-02-01

国家社会科学基金资助项目(14FGL002,11&ZD153,13AGL001);辽宁省教育厅科学研究资助项目(W2014208)

C93

A

1672-884X(2016)09-1274-12

胡国栋(1983~),男,山东菏泽人。东北财经大学(辽宁省大连市116025)工商管理学院副教授,博士。研究方向为管理哲学和本土组织理论。E-mail:hgdong2010@126.com

DOI编码: 10.3969/j.issn.1672-884x.2016.09.002