城市扩张、财政分权与环境污染

——基于263个地级市面板数据的实证分析

毛德凤 彭 飞 刘 华

(1.华中科技大学 管理学院,湖北 武汉 430074;2.华中科技大学 经济学院,湖北 武汉 430074)

城市扩张、财政分权与环境污染

——基于263个地级市面板数据的实证分析

毛德凤1彭飞2刘华1

(1.华中科技大学 管理学院,湖北 武汉 430074;2.华中科技大学 经济学院,湖北 武汉 430074)

基于2003~2013年263个地级市面板数据,运用系统GMM方法实证检验了城市扩张、财政分权及其二者的交互作用对环境污染的影响。研究发现,以城市人口密度衡量的城市扩张显著降低了环境污染,以建成区面积衡量的城市扩张显著加重了环境污染;随着财政分权度的提高,人口城市化对环境污染的改善作用不断增强,但是空间城市化对环境污染的负面影响仍表现较强的持续性;随着人口城市化的不断发展,财政分权由加剧环境污染向遏制环境污染方向转变,而在空间城市化的不同阶段,财政分权与环境污染均保持稳定的负相关关系。

城市扩张;人口城市化;空间城市化;财政分权;环境污染

一、引言

改革开放以来,我国在保持经济高速增长的同时也面临着日益严峻的环境问题。李克强总理在2014年政府工作报告中就曾提出:“像对贫困宣战一样,坚决向污染宣战”的治污决心①,治理环境污染已经迫在眉睫。依赖要素投入和消耗资源为主的传统经济增长方式使得我国仍然摆脱不了西方国家“先污染、后治理”的老路,研究表明,这与“中国式分权”下的地方政府行为密不可分[1]。在政治集权和财政分权的双重约束与激励机制下,地方政府有足够动机放松环境管制[2],功利性的经济目标直接加剧了城市环境污染。另一方面,分税制改革以来,以土地出让为核心的地方财政体制,为地方政府的城市扩张政策奠定了坚实的经济基础,以GDP为导向的官员考核机制,成为地方政府热衷于“造城运动”的关键驱动因素[3]。伴随城市扩张而来的工业化进程不可避免地对环境质量产生影响。

已有研究分别从财政分权和城市扩张的角度探讨了对环境污染的影响[4][5][6][7],而对两者之间关系的研究却鲜有涉及,也未区分人口城市化和空间城市化的异质性影响,且较多基于省级或国家层面的数据进行分析,较少采用地级市层面的相关数据。基于此,本文尝试将财政分权和城市扩张纳入同一理论框架,基于2003~2013年中国263个地级市相关数据,利用系统GMM方法详细检验城市扩张、财政分权及两者的交互效应对环境污染的影响,试图弥补目前的不足。

二、文献综述

财政分权和环境污染、城市扩张和环境污染间关系一直是学术界关注的热点问题,已有文献虽从不同研究对象、研究方法、研究视角分别诠释了二者与环境污染之间的关系。但从研究结论来看,仍存在较多争论。研究表明,财政分权赋予地方政府更多的公共产品供给自主权,从而显著改善环境质量[4][5][8],另一些研究认为财政分权会促使地方政府放松环境管制,导致环境质量下降[9][10][11]。

不同于西方的财政分权,中国的财政分权伴随着政治集权和特色的官员晋升激励制度,导致财政分权对环境污染的影响具有较大差异。杨瑞龙等首次以中国式分权为研究对象,发现财政分权的提高会加剧环境污染,同时以非农业人口比重衡量的城市化也会降低环境质量[12](P8)。李猛则基于中国省级面板数据,发现财政分权与环境污染之间存在显著的倒U型关系[13]。刘建民等以2003~2012年地级市相关数据,利用面板平滑转换模型(PSTR)发现财政分权与环境污染呈非线性关系[14]。还有些研究认为财政分权对环境污染的影响存在一定的异质性,其中对诸如废水、SO2等外溢性公共物品的污染排放呈恶化趋势,而对诸如固定废弃物等地方污染公共产品的排放却没有显著增加[15]。

随着城市化进程的不断推进,伴随而来的工业污染、生活污染等环境问题,近年来愈发突出。因此,研究城市扩张与环境污染间关系也是探讨中国经济可持续发展的重要内容。梳理这一研究,国内学者主要有两种研究思路:其一,基于经典的环境库兹涅茨假说(EKC)来验证在中国是否存在。杜江、刘渝等分别基于不同时间区间的省级面板数据,分别证实了这一经典假说[6][16];何禹霆、王岭的研究发现,城市化与工业废水呈正U型关系,与工业二氧化硫、粉尘、烟尘、固体废弃物排放关系不显著[17],也有些学者得出城市化与环境污染呈线性关系[7][18]。其二,从系统的角度,通过构建相关发展指数,来阐释城市化与环境污染之间的耦合关系及其机制[19][20]。此外,为数不多的文献也分别讨论了人口城市化和空间城市化对经济增长、环境污染的异质性作用[3][21]。

三、理论分析与研究假说

(一)财政分权与环境污染关系

早期的财政联邦主义认为,中央对地方的财政放权有利于提高公共产品的供给效率,因为地方政府比联邦政府更容易获取当地居民的环境偏好,更容易制定符合地方居民偏好的环境保护政策[22]。同时,在“用脚投票”的社会机制下,财政分权加强了地方政府间的竞争,通过创造更多包括环境在内的公共福利,以吸引流动性生产要素的进入[23]。因此,早期财政分权理论认为,财政分权有利于降低环境污染程度[4][5]。然而,随着分权理论的发展,人们逐渐对上述结论产生质疑。制度经济学家认为,如果缺少合适的激励相容制度安排,地方政府就可能更倾向于将资金投向于生产性领域,而包括环境治理在内的公共品则会出现供给不足问题[24][25],换言之,他们认为财政分权会降低环境治理支出,进而加剧环境污染。

我国自1994年分税制改革以来,实施政治集权下的财政分权改革,成为经济增长持续快速发展的一个重要因素,然而,“强中央、弱地方”的财政体制直接导致了地方财政收支不平衡,财权与事权的不对等使得地方政府的环境保护与治理效果愈来愈受到质疑。其主要原因至少包括以下几点:其一,中国财政分权激励地方政府提供居民公共产品的机制尚未形成。在早期财政分权理论中,财政分权之所以能够发挥激励作用的重要前提,离不开表达居民环境偏好的“用脚投票”机制,然而,当前的城乡二元分割的户籍制度使得这一机制遭到破坏。其二,以GDP为导向的晋升激励制度,造成地方官员努力配置扭曲。在现行政绩观和财政体制安排下,地方政府通常采取发展第二产业来推动经济增长,而以发展工业和建筑业为主的发展导向,无疑不利于环境质量的改善。同时,在这一制度引导下,地方政府的目标更加短期化,不惜以环境为代价追逐GDP增长的恶性竞争,直接导致环境污染程度的加剧[26]。其三,环境污染往往难以有效界定责任主体,地方政府就可能因缺乏有效的激励与约束机制而采取“免费搭便车”策略,从而导致环境质量的下降。在当前的财政分权制度下,中央政府采取了较多的环保专项整治活动,虽然短期内有效改善了环境质量,但是从长期来看就可能难以形成有效的制度约束。基于此,本文提出研究假说1:财政分权与环境污染负相关,不利于环境质量的改善。

(二)城市扩张与环境污染关系

城市扩张与环境污染间关系,在以往的环境经济学、城市经济学相关理论中给予了较多关注,但究竟是积极作用还是消极作用,尚未得到一致结论。理论而言,城市化水平的提高有利于降低居民向政府表达环境偏好的成本,从而有利于降低环境污染[27]。这是因为随着城市化水平的提高,城市居民环保意识就会逐渐增强,涌现的各种环保行动将对政府决策产生影响,政策制定者不管为“维稳”压力考核还是为“升迁”的激励推动,都将要求相关决策部门重视城市居民的利益诉求,而采取种种环境保护措施。不仅如此,城市化水平的提高也会产生治理污染的规模经济效应,从而改善环境质量。然而,伴随城市化发展的工业化,需要消耗大量的燃料和化学物质,产生大量有害物质,形成种种污染。从此角度来看,城市化进程的加快也会加剧环境污染。

农业人口向非农业人口转变是城市化进程的基本标志之一,不过,中国的城市化进程不仅意味着非农业人口的增长,同时也伴随着城市面积的不断扩张。20世纪90年代以来,我国城市化主要表现为空间的城市化,其内在的成因在于,对于主导城市化进程的地方政府而言,空间城市化不仅有效化解了地方财政难题,也迎合了地方官员的政绩考核机制要求。但是,相较于人口城市化,空间城市化带来的环境破坏力更大。这是因为空间城市化对公共产品、服务的需求量增大且供给效率下降,分散的城市空间结构使得地方政府不断投入公共基础设施,不仅会产生大量工业污染物,而且会侵占农田、湿地等生态用地,从而造成对自然环境的破坏。而这一城市扩张现状与西方国家已经相对成熟的“紧凑城市”理论背道而驰[28]。相比较而言,非农业人口的转移与集聚,则会提高公共产品供给效率,降低对自然环境的侵害,虽然会增加生活污染物的规模,但是会通过政府治理污染的规模效应,以及工业污染物的相对减少,两者共同作用从而有利于环境质量改善。

如果对环境污染的城市扩张来源进行甄别,不仅从理论上有利于厘清理论界对城市扩张与环境污染间关系的争论,而且与当前放松户籍管制,推动人口城市化的顶层设计理念不谋而合。据此,提出本文的研究假设2:人口城市化有利于降低环境污染,而空间城市化不利于环境质量的改善。

(三)城市扩张、财政分权与环境污染关系

无论是人口城市化还是空间城市化,都离不开既定规模的财政资源的支持,财政分权为城市扩张提供了必要的资金保障。而财政资源的扩大也离不开对城市土地出让的不断汲取,这符合当前我国地方政府热衷于“土地财政”的客观需要。换言之,地方政府的城市扩张与自身财政分权之间可能存在策略互动关系。一方面,在财政分权制度安排下,不同水平的财政分权会加剧或弱化城市化与环境污染间的关系;另一方面,在城市扩张的激励下,地方政府为满足城市扩张所需要的财政支持,就可能为分权而牺牲自然环境,从而影响财政分权与环境污染之间的关系。

因此,需要加入城市化与财政分权的交互效应,以期更为全面地揭示财政分权体制下地方政府的不同城市扩张行为与环境污染之间的关系。本文提出研究假说3:随着城市财政分权程度的提高,分权起到加速促进人口城市化对环境污染的改善作用,但是对空间城市化的环境效果不明显;相应地,随着人口城市化水平的提高,人口城市化的城市发展导向会对公共产品供给提出更高要求,从而在人口城市化的高级阶段,分权有利于降低环境污染,但这一趋势即使在空间城市化的后期可能也难以体现。

四、研究设计

(一)模型设定

考虑到环境污染在时间上可能具有一定的持续性,当年环境污染可能与上一年度指标状况密切相关,因此,我们拟引入环境污染的滞后一期作为控制变量,进而得到城市环境污染的动态模型。然而,当被解释变量滞后期纳入解释变量中,就可能引起解释变量与随机误差项之间存在内生性问题。此外,各地级市本身也可能存在不可观测的固定效应,如果这些不可观测的固定效应与被解释变量相关,也会影响到模型估计的一致性。基于此,我们采用系统GMM方法进行估计,该方法相较于差分GMM在估计上更加有效,也更适用于动态面板数据估计[29]。

首先,为了评估城市扩张、财政分权对环境污染的不同影响,本文构建基准模型如下:

Envirit=β0+β1Envirit-1+β2Urbanit+β3Fiscalit+∂Xit+ci+uit

(1)

模型(1)中,被解释变量Envirit表示i地级市第t年的环境污染指标,Urbanit表示i地级市第t年的城市扩张指标,Fiscalit表示i地级市第t年的财政分权度,Xit表示i地级市第t年的其他控制变量,ci表示不可观测的固定效应,uit表示与解释变量无关的随机扰动项。

值得一提的是,模型(1)隐含假设城市扩张与财政分权之间不存在交互效应,估计的解释变量系数是一种净效应。事实上,正如前文理论分析所述,城市扩张与财政分权之间可能存在关联程度较高的交互作用,因此,在不同城市扩张或财政分权水平下,二者对环境污染的贡献可能存在显著差异,基于此,有必要在模型中加入城市扩张和财政分权的交互项,以更好的解释两者对环境污染的共同影响,扩展模型设定如下:

Envirit=β0+β1Envirit-1+β2Urbanit+β3Fiscalit+β4Urbanit×Fiscalit+∂Xit+ci+uit

(2)

根据伍德里奇的观点[30](P199),在模型中解释变量之间存在交互效应(interaction effect)时,概括城市扩张Urbanit对环境污染Envirit的影响,必须在某些有意义的财政分权Fiscalit数值(如样本的均值或上下四分位数)下计算模型(2),否则β2表示在财政分权Fiscalit为0时城市扩张Urbanit对环境污染Envirit的偏效应没有实际意义。基于此,将模型重新参数化为:

Envirit=β0+β1Envirit-1+β2Urbanit+β3Fiscalit+β4(Urbanit-μ1)×

(Fiscalit-μ2)+∂Xit+ci+uit

(3)

模型(3)中μ1、μ2分别为Urbanit和Fiscalit的总体均值(或25分位、50分位、75分位、90分位)。可以看出,β2系数便是在财政分权Fiscalit的相关数值处城市扩张Urbanit对环境污染的偏效应。这样处理避免了解释变量之间共线性问题。

(二)数据来源与变量选取

城市扩张、财政支出、环境污染及相关控制变量数据均来自于2004~2014年《中国城市统计年鉴》。在样本中考虑到直辖市相对于其他地级市的特殊性,在研究中剔除直辖市的样本。同时剔除了缺失值较多的城市后,共得到263个地级市11个年份的数据,少数缺漏值采取移动平滑法进行补充。

为了衡量各城市的环境污染程度,本文选取工业废水、工业SO2排放量来度量各城市的环境污染程度②,选取这两个指标是因为两种污染排放量的外溢程度不同,以通过观察不同污染物排放的差异是否会影响结论的稳健性。为消除人口规模的影响,采用人均工业废水排放量和人均工业SO2排放量,并取自然对数纳入回归方程。

城市扩张是本文的核心解释变量,借鉴章泉研究城市化进程的思路,分别以非农业人口占总人口比重和建成区面积衡量人口城市化和空间城市化[3],然而,由于地级市层面的非农业人口指标的统计只更新至2008年,不过有研究指出,非农业人口的统计口径存在着无法计入常住人口的缺陷,相对而言,就近迁移(从本市农村迁移到城市)的比重较高,采用地级市总人口比非农业人口更准确[31]。同时,屠年松、李彦以城市人口密度(人/平方公里)衡量人口城市化,以城市建成区面积衡量空间城市化[21]。基于此,本文以年末总人口与建成区面积之比,并取自然对数,作为衡量人口城市化的指标,以建成区面积的自然对数衡量空间城市化的指标。

财政分权Fiscal是本文另一核心解释变量,借鉴郭庆旺、贾俊雪的做法[32],构建地级市财政分权指标,计算公式如下:

(4)

(Urban1it-μ1)×(Fiscalit-μ2)和(Urban2it-μ1)×(Fiscalit-μ2)分别表示人口城市化与财政分权、空间城市化与财政分权的交互项,分别反映不同城市扩张与财政分权的交互效应对环境污染的影响。

本文还控制了其他可能影响环境污染的变量:(1)人均收入(lnpergdp)。为验证人均收入与环境污染之间是否满足环境库兹涅茨曲线假说,在模型中引入实际人均GDP及其平方项。实际人均GDP的计算是以2003年为基期,根据GDP增长指数进行平减得到。(2)地方政府竞争(lnperfdi)。外商直接投资是地方政府之间竞争的重要表现,其作用具有两面性:一方面可能帮助东道国获得环境友好型技术而降低环境污染[33],另一方面也可能存在“污染天堂假说”,即将污染产业转移到环境标准较低的国家,从而增加了环境污染[34]。因此,地方政府竞争变量可能是影响环境污染的重要因素,但影响方向不确定,需要进一步检验。地方政府竞争使用地级市当年实际使用外资金额的自然对数表示;(3)经济结构(es)。工业化进程中第二产业的能源消耗量大,污染严重,使用各地级市第二产业占GDP的比重来反映经济结构对环境污染的影响。(4)研发强度(lnperrd)。一般而言,科技支出占比越高的地区,环境污染可能越低,同时辖区内的企业污染处理能力也可能更具优势,因此,预期地区研发强度与环境污染负相关。以地级市科学事业费支出除以地级市年末总人口,并取自然对数来衡量。变量定义及描述性统计见表1。

表1 变量定义与描述性统计

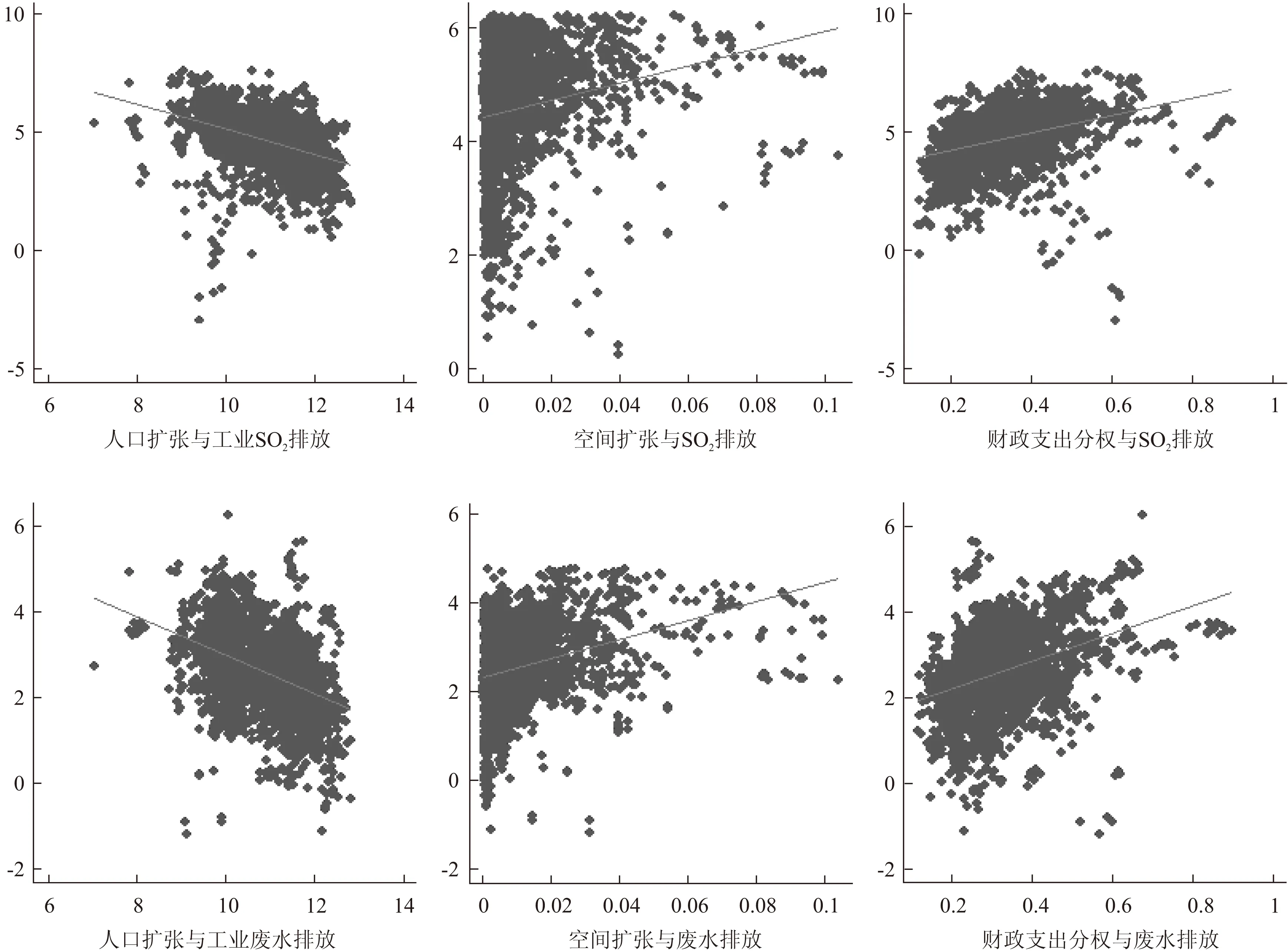

为更加直观地观测人口城市化、空间城市化及财政分权与污染物排放之间的关系,本文绘制了散点图(见图1)。可以看出,人口城市化与两种污染物排放呈负相关关系,随着人口城市化的提高,工业废水和工业SO2排放均呈下降趋势,而空间城市化与两种污染物排放呈正相关关系,随着空间城市化的提高,工业废水和工业SO2排放呈上升趋势。最后一列反映的是财政分权与两种污染物排放之间的关系,同样存在类似的正相关关系。因此,我们可以初步验证前文提出的研究假说成立。不过这还是平均意义上的整体趋势,还需要严谨的实证分析进行检验。

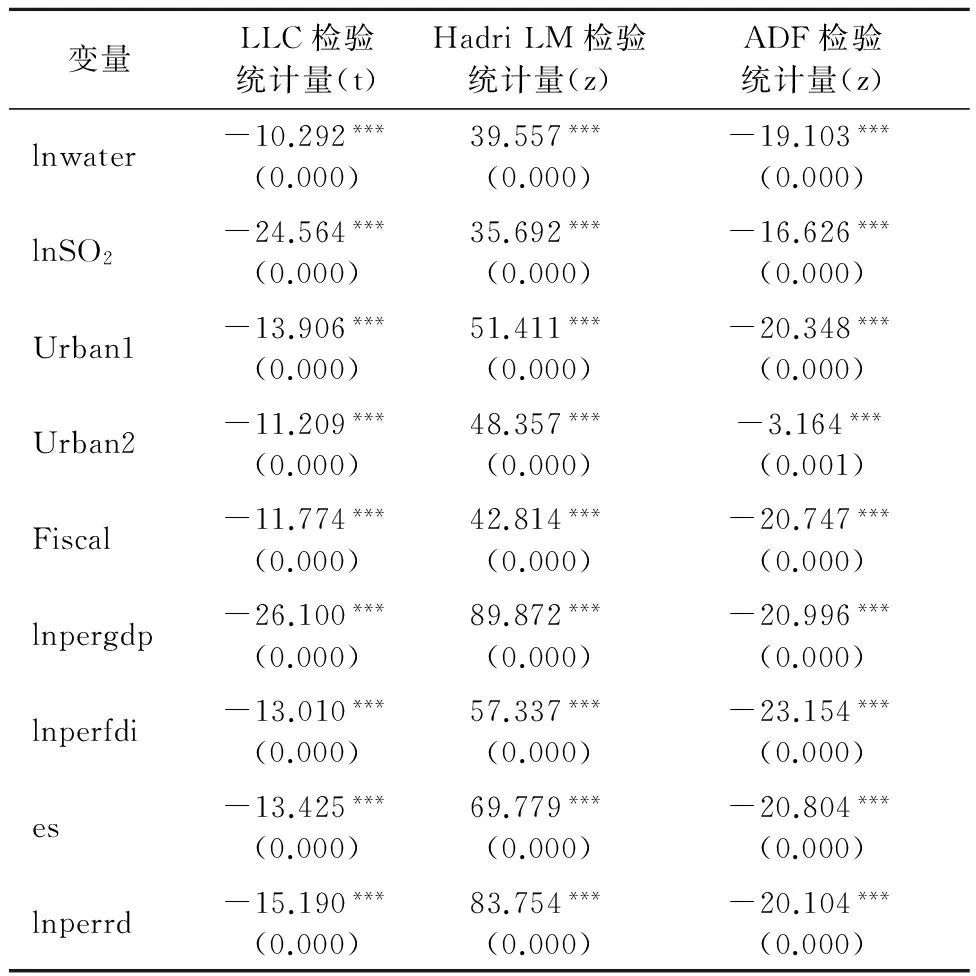

(三)单位根检验

为避免伪回归现象,本文使用莱文—林—朱检验(LLC)、哈德里检验(Hadri LM)、扩充的迪基—富勒检验(ADF)三种方法对变量进行单位根检验,以保证数据的平稳性。由表2的检验结果可看出,各变量的检验均在1%的水平上拒绝原假设,因此,可以认为本文选取的变量都是平稳变量。

图 1 不同城市化效应与环境污染的散点图

表2 面板单位根检验结果

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平下显著。

五、实证分析

(一)人口城市化、财政分权对工业废水排放的影响

本文使用Stata 12.1对计量模型进行了估计,以人均工业废水排放的对数表示城市环境污染程度,以城市人口密度(年末总人口/建成区面积)衡量人口城市化规模,运用两步系统GMM评估人口城市化和财政分权对工业废水排放的影响。在实际估计中,将人口城市化、财政分权以及二者的交互项视为内生变量,其他控制变量视为外生变量,得到的估计结果如表3所示。

首先需要判断系统GMM估计有效的两个前提是否成立。一方面,在所有AR检验中,AR(1)显著通过残差项序列相关的假设,AR(2)则拒绝序列相关的假设。另一方面,Sargan检验结果表明,至少在5%的显著性水平上无法拒绝“所有工具变量都有效”的原假设。这就说明系统GMM估计是适用的。

第(1)列为仅考察人口城市化和财政分权对工业废水排放的影响,可以看出,人口城市化对工业废水排放的影响在1%水平上显著为负,而财政分权的回归系数显著为正,这就初步判断研究假说1和研究假说2是成立的。第(2)列回归在第(1)列回归基础之上,加入了其他可能影响环境污染的控制变量,可以看出,此时人口城市化和财政分权的回归系数依然在1%水平上显著为正。考虑到人口城市化与财政分权之间可能存在交互效应,根据模型(3)的构建方法,第(3)列继续加入了包含人口城市化和财政分权及其二者在均值处的交互效应的回归结果,结果显示,人口城市化和财政分权的回归系数降低幅度较大,但依然非常稳健,这就说明二者确实存在一定的交互效应。在所有地级市财政分权的均值处,人口城市化每提高1%,工业废水排放量将显著下降4.8%,这就说明推进人口城市化,发展“紧凑城市”,通过污染物治理的规模效应,有利于降低环境污染。而在人口城市化的均值处,财政分权每提高1%,工业废水排放量将显著上升12.9%,这就说明财政分权一定程度上降低了地方政府对环境污染的监管力度,导致环境监管的“竞次”效应,这一结论也得到相关研究的证实[11][14]。

表3 人口城市化、财政分权与工业废水排放

注:括号内为标准误,***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平下显著。

同时,我们还考察了在人口城市化和财政分权的上下四分位数处的交互效应,以检验模型估计的稳健性。从最后四列回归结果可以看出,人口城市化Urban1系数除25分位不显著外, 其他均在1%水平上显著为正,且系数绝对值不断提高,这就意味着随着城市的财政分权度由低水平向高水平发展,人口城市化推动的环境改善作用逐渐增强。财政分权Fiscal系数在50分位之前显著为正,而在50分位之后显著为负,这就表明在人口城市化的高级阶段,财政分权由恶化环境向改善环境方向发展,财政投资方向发生质变,更加注重对环境污染的治理投入,这与环境库兹涅茨假说也是一脉相承的。

此外,(1)~(7)列回归结果显示,滞后一期的人均工业废水排放量的回归系数均在1%的水平上显著为正,这意味着环境污染的确存在动态持续变化特征。从控制变量来看,表3第(2)列中人均收入lnpergdp的估计系数显著为负,其平方项lnpergdp2的估计系数显著为正,但是在加入人口城市化与财政分权的交互项后,估计系数后整体不显著,这说明在考虑城市扩张与财政分权间的交互效应下,环境库兹涅茨曲线假说并不确定,这与杨瑞龙等人的发现类似,随着国家对环境保护的重视,在治理污水排放方面取得较大进展,工业废水排放已经和经济发展“去联系化”(delinkage)。地方政府竞争lnperfdi的估计系数均在1%的水平上显著为正,这就验证了 “环境污染天堂假说”。经济结构es回归系数显著为正,意味着当前我国以工业特别是重工业作为产业发展的主导,是恶化环境的主要因素,因此,促进产业升级对于改善环境质量具有重要现实意义。研发强度lnperrd系数显著为负,表明增加科技研发投入比例有利于提高污染物处理效率,降低污染排放,改善环境质量。

(二)空间城市化、财政分权对工业废水排放的影响

上述回归结果基本证实了人口城市化有利于改善环境质量,财政分权恶化环境污染的基本事实,然而,我们依然不清楚的是,空间城市化、财政分权及其两者间的交互效应与环境污染表现怎样的关系?与表3研究框架类似,表4分别考察了空间城市化和财政分权对工业废水排放的影响。

表4 空间城市化、财政分权与工业废水排放

注:括号内为标准误,***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平下显著。

以模型(1)为基准设计,第(1)列报告了回归结果。可以看出,空间城市化Urban2回归系数在1%水平上显著为正,这就表明以增加城市土地面积的“经营城市”理念,虽然对拉动经济增长、刺激固定资产投资具有短期效应,但是更加剧了环境污染。这就验证了本文的研究假说2是成立的。空间城市化和人口城市化之所以对环境污染的影响有本质差异,是因为虽然推动人口城市化有利于产生治理污染的规模收益,降低工业污染物排放,但是从地方政府经营城市的利润最大化目标来看,放松人口限制,相当于增加城市运营成本,而推动空间城市化更迎合了地方政府的需要,空间城市化能够及时带动固定资产投资、增加财政收入、实现GDP增长目标,这就相当于增加城市运营收入,严格的户籍制度限制印证了地方政府推动城市化的思路仍以空间城市化为主。而在城市土地供给方面,土地改革使地方城市具有较大的土地处理权和收益权,同时以GDP为导向的政绩考核体系使地方政府有足够动机热衷于“造城运动”,但是,正如前文理论分析所言,推崇城市土地面积增加的城市化进程不仅会破坏自然生态,也会增加大量化石燃料消耗、工业废水排放等,恶化环境污染。

进一步地,我们也考察了将空间城市化与财政分权交互项纳入回归模型的估计结果。从第(2)列可以看出,在城市财政分权均值水平,空间城市化对工业废水排放的偏效应显著为正,再次印证了空间城市化对环境污染的不利影响。类似地,财政分权也加剧了工业废水排放。

再看最后四列的不同分位数上的回归结果。空间城市化Urban2回归系数虽表现下降的趋势,但仍然在1%水平上显著为正,这就意味着随着财政分权的提高,空间城市化对工业废水排放的恶化趋势没有得到根本扭转。与表3人口城市化与财政分权交互效应不同的是,财政分权在任何空间城市化水平上均没有起到缓解工业废水排放的作用,是加剧空间城市化增加环境污染的重要推动因素。被解释变量的滞后期和其他控制变量的回归系数及显著性与表3表现基本一致。

(三)城市扩张、财政分权对工业SO2排放的影响

考虑到工业废水排放可能不能完全代表城市环境污染程度,基于此,本文以污染外溢程度更高的工业SO2作为衡量环境污染的另一指标,基于模型1和模型3对分别城市扩张、财政分权与环境污染间关系进行再检验。

从表5前两列可以看出,在人口城市化框架下,不论是否纳入人口城市化与财政分权的交互项,人口城市化的估计系数均在1%水平上显著为负,说明采取人口城市化的发展模式不仅能够显著降低工业废水排放,而且同样能够显著降低工业SO2排放。而在空间城市化框架下,第(3)和第(4)列回归结果显示,空间城市化的估计系数显著为正,说明当前中国各城市以空间城市化为特色的城市化进程才是恶化环境污染的真正原因之一。(1)~(4)列回归结果中,财政分权系数均显著为正,再次印证了假说1的成立,即财政分权会增加环境污染③。

表5 城市化对工业SO2排放的影响

注:Urban*Fiscal表示在各自均值水平上的交互项;括号内为标准误,***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平下显著。

在控制变量的回归结果中,人均收入lnpergdp系数基本显著为正,人均收入的平方项lnpergdp2至少在10%水平上显著为负,这就表明人均收入对工业SO2排放的影响符合环境库茨涅兹曲线假说;地方政府竞争、经济结构、研发强度对环境污染的影响与表3、表4结论一致,证实了这些变量的确是影响环境污染的重要因素。

(四)稳健性检验

财政分权变量是本文的核心解释变量之一,财政分权变量的测算对于模型的估计结果至关重要。基准回归结果中从支出角度测算了财政分权,为了进一步检验文章结论的可靠性,我们从收入角度对财政分权进行测算。表6前4列报告了基于财政收入分权的稳健性估计结果。结果显示,财政分权、空间城市化对两种污染物的影响均在1%水平上显著为正,人口城市化对两种污染物的影响在1%水平上显著为负,意味着增加城市土地面积推动城市化的扩张方式,不利于环境质量的提高,相比较而言,以提高人口密度的城市化方式,有利于促进环境质量的改善;提高财政分权程度加剧了空间城市化对环境污染的负面影响。

注:括号内为标准误,***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平下显著。

另一方面,为了降低控制变量受到城市化和财政分权的影响,为此,本文在模型(3)中除人均GDP及其平方项外,其他所有控制变量均作滞后一期处理,结果显示,人口城市化、空间城市化与财政分权对两种工业污染物的影响并未发生较大变化,这也就验证了前文估计结论的稳健性。

六、结论与政策启示

本文基于2003~2013年中国263个地级市面板数据,构建交互效应模型,利用系统GMM模型方法实证检验了城市扩张、财政分权对环境污染的影响。研究结果表明:

第一,以人口密度和建成区面积作为城市扩张的指标时,城市化进程对环境污染的影响存在显著差异,其中,人口城市化显著改善了环境质量,空间城市化显著增加了环境污染,财政分权也体现出负面的影响。

第二,随着财政分权程度的提高,人口城市化带来的环境质量不断改善,而空间城市化对环境污染的负面作用表现较强的持续性;随着人口城市化的不断推进,财政分权对环境污染的不利效应也在改善,特别地,在人口城市化的高级阶段,财政分权有利于降低环境污染,但是在空间城市化的研究框架下,财政分权对环境污染的负面效应未能如愿改变。

第三,城市工业SO2排放与人均收入之间呈倒“U”型关系,而工业废水排放与人均收入之间的关系不确定。地方政府竞争、经济结构、研发强度对城市环境污染产生重要影响。本文的政策启示如下:

第一,转变城市化发展理念,优先发展人口城市化,停止以空间城市化为特点的城市化进程。将城市化与可持续发展结合起来,一方面需要尽快全面实施户籍制度改革,允许人口自由流动,为人口城市化的深入展开提供制度保障;另一方面,健全地方政府官员考核激励机制,提升环境保护的重要性,以提高地方政府环境治理的努力程度。

第二,改革现有财政分权制度,提高地方政府财政分享比例。财政分权对提升经济增长具有重要作用,但是也要深刻意识到其也是现阶段加剧环境污染的重要原因,在现有制度安排下,我国地方政府财权与事权的不匹配,致使地方政府财政缺口较大,为解决其收支矛盾,地方政府在政绩考核制度的推动下,有足够动机以牺牲环境为代价换取当地经济的快速发展。因此,应理顺中央与地方的财权与事权,重新划分和明确各级政府的事权范围和财权支出责任,完善转移支付制度,建立稳定透明的财政分权体系。

第三,健全监督机制,提高财政支出的透明度,发挥财政分权在人口城市化进程中改善环境质量的推动作用。不仅要实现财政预算的公开,更要实现财政收支明细的及时公开,特别是地级市及以下地方政府的财政“阳光工程”,以约束地方政府落实环境治理责任。同时,对于用于人口城市化的财政支出,中央政府应予以政策和资金等方面的配套支持,以激励地方政府积极推动人口城市化进程。

注释:

①殷建光.像对贫困宣战一样,坚决向污染宣战的治污决心,人民网—观点频道,2014年3月5日,http://opinion.people.com.cn/n/2014/0305/c1003-24537995.html。

②本文未使用工业烟尘指标是因为工业烟尘的统计口径在样本期间发生变化,2011年以前为工业烟尘统计,2011年及之后为工业烟尘和工业粉尘合并统计。如果加入这一指标,可能无法清晰解释城市化带来的环境污染的整体趋势,这在相关的研究中没有区分[14]。

③事实上,我们也按照表3的研究框架,考察了不同分位数水平上的财政分权、人口城市化和空间城市化的偏效应,发现财政分权对工业SO2的影响与表3一致,即随着人口城市化规模的提高,财政分权经历着从增加工业SO2排放到降低工业SO2排放的过程。

[1] 蔡昉,都阳,王美艳.经济发展方式转变与节能减排内在动力[J].经济研究,2008,(6):4—11.

[2] Kunce,M.,Shogren,J.F.Efficient Decentralized Fiscal and Environmental Policy:A Dual Purpose Henry George Tax[J].Ecological Economics,2008,65(3):569—573.

[3] 章泉.中国城市化进程对环境质量的影响——基于中国地级城市数据的实证检验[J].教学与研究,2009,(3):32—38.

[4] Magnani,E.The Environmental Kuznets Curve,Environmental Protection Policy and Income Distribution[J].Ecological Economics,2000,32(3):431—443.

[5] Millimet,D.L.Assessing the Empirical Impact of Environmental Federalism[J].Journal of Regional Science,2003,43(43):711—733.

[6] 王家庭,王璇.我国城市化与环境污染的关系研究——基于28个省市面板数据的实证分析[J].城市问题,2010,(11):9—15.

[7] 方铭,许振成,彭晓春,董家华.人口城市化与城市环境定量关系研究——以广州市为例[J].安徽农业科学,2009,(34):17041—17044.

[8] Sigman,H.Decentralization and Environmental Quality:An International Analysis of Water Pollution Levels and Variation[J].Land Economics,2014,90(1):114—130.

[9] Esty,D.C.Revitalizing Environmental Federalism[J].Michigan Law Review,1996,95(3):570—653.

[10] Kunce,M.,Shogren,J.F.Destructive Interjurisdictional Competition:Firm,Capital and Labor Mobility in a Model of Direct Emission Control[J].Ecological Economics,2007,60(3):543—549.

[11] 张克中,王娟,崔小勇.财政分权与环境污染:碳排放的视角[J].中国工业经济,2011,(10):65—75.

[12] 杨瑞龙,章泉,周业安.财政分权、公众偏好和环境污染——来自中国省级面板数据的证据[R].中国人民大学经济所宏观经济报告,2007.

[13] 李猛.财政分权与环境污染——对环境库兹涅茨假说的修正[J].经济评论,2009,(5):54—59.

[14] 刘建民,王蓓,陈霞.财政分权对环境污染的非线性效应研究——基于中国272个地级市面板数据的PSTR模型分析[J].经济学动态,2015,(3):82—89.

[15] 闫文娟,钟茂初.中国式财政分权会增加环境污染吗[J].财经论丛,2012,(3):32—37.

[16] 杜江,刘渝.城市化与环境污染:中国省际面板数据的实证研究[J].长江流域资源与环境,2008,(6):825—830.

[17] 何禹霆,王岭.城市化、外商直接投资对环境污染的影响——基于1997~2010年中国省际面板数据的经验分析[J].经济体制改革,2012,(3):47—50.

[18] 杨冬梅,万道侠,杨晨格.产业结构、 城市化与环境污染——基于山东的实证研究[J].经济与管理评论,2014(2):67—74.

[19] 黄金川,方创琳.城市化与生态环境交互耦合机制与规律性分析[J].地理研究,2003,(2):211—220.

[20] 王少剑,方创琳,王洋.京津冀地区城市化与生态环境交互耦合关系定量测度[J].生态学报,2015,(7):2244—2254.

[21] 屠年松,李彦.城市扩张、对外贸易与经济增长的关系——以广西为例[J].城市问题,2015,(11):53—59.

[22] Oates,W.Fiscal Federalism[M].New York:Harcourt Brace Jovanovich,1972.

[23] Tiebout,C.M.A Pure Theory of Local Expenditures[J].The Journal of Political Economy,1956,64(5):416—424.

[24] Qian,Y.,Roland G.Federalism and the Soft Budget Constraint[J].American Economic Review,1998,88(5):1143—1162.

[25] Démurger,S.Infrastructure Development and Economic Growth:An Explanation for Regional Disparities in China[J].Journal of Comparative Economics,2001,29(1):95—117.

[26] Holmstrom B.,Milgrom P.Multitask Principal-agent Analyses:Incentive Contracts,Asset Ownership,and Job Design[J].Journal of Law,Economics & Organization,1991,(7):24—52.

[27] Rivera-Batiz,F.L.Democracy,Governance,and Economic Growth:Theory and Evidence[J].Review of Development Economics,2002,6(6):225—247.

[28] Mclaren,D.Compact or Dispersed? Dilution is No Solution[J].Built Environment,1992,18(4):268—284.

[29] Blundell,R.,Bond,S.Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models[J].Journal of Econometrics,1998,87(1):115—143.

[30] Wooldridge,J.M.Introductory Econometrics:A Modern Approach(5th Edition)[M].Beijing:Cengage Learning,2012.

[31] 王媛.我国地方政府经营城市的战略转变——基于地级市面板数据的经验证据[J].经济学家,2013,(11):76—85.

[32] 郭庆旺,贾俊雪.财政分权、政府组织结构与地方政府支出规模[J].经济研究,2010,(11):59—72.

[33] Cole,M.A.Trade,The Pollution Haven Hypothesis and Environmental Kuznets Curve:Examining the Linkages[J].Ecological Economics.2004,48(1):71—81.

[34] 李小平,卢现祥.国际贸易、污染产业与中国工业CO2排放[J].经济研究,2010,(1):15—26.

(责任编辑:肖加元)

2016-08-04

国家自然科学基金资助项目“税收凸显性对居民行为的影响研究”(71473093);国家自然科学基金资助项目“有限理性行为与个人纳税遵从”(71173079)。

毛德凤(1988—),女,安徽含山人,华中科技大学管理学院博士生;

彭飞(1989—),男,安徽阜阳人,华中科技大学经济学院博士生;

F812.17

A

1003-5230(2016)05-0042-12

刘华(1967—),男,湖北钟祥人,华中科技大学管理学院教授。