样板:1951年基督教控诉运动中的顾仁恩事件

张 乐

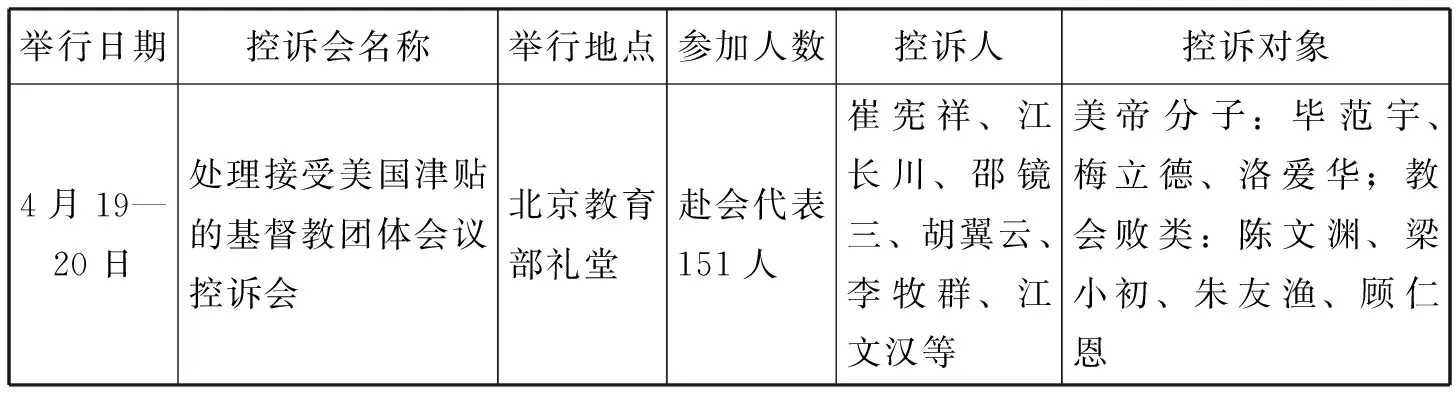

1951年4月16日至21日,中央人民政府政务院文教委员会宗教事务处主持召开了处理接受美国津贴的基督教团体会议,大会出席代表共有154人,包括31个基督教宗派和26个基督教团体,政府代表有政务院副总理郭沫若、文化教育委员会副主任陆定一、中共中央统一战线工作部部长李维汉、内务部部长谢觉哉、内务部副部长陈其瑗等人。此次大会隔断了中国基督教与帝国主义之间的关系,并在19~20日开展了为期两天的控诉大会。大会确定的控诉对象主要有美帝国主义传教士中的“特务”和中国基督教中的“败类”,被点名控诉的有李提摩太、毕范宇、骆爱华、梁小初(青年会)、陈文渊(卫理公会)、朱友渔(圣公会)、顾仁恩(自由传道人)等人。当时的吴耀宗就认为:“在目前国内镇压反革命的怒潮中,控诉已经成为大家所熟悉了、习惯了的;然而在基督教的群众里,控诉却还是一个完全新鲜的事,不只是一件新鲜的事,也是一件困难的事。”[注]吴耀宗:《中国基督教的新生——出席“处理接受美国津贴的基督教团体会议”的感想》,见《吴耀宗文选》,上海:中国基督教三自爱国运动委员会、中国基督教协会,2010年,第250页。由于此次控诉会在教会内举行尚属首次,揭开各地教会控诉斗争的序幕,成为以后控诉运动的样板[注]Francis Price Jones (eds.),Documents of the Three-Self Movement,New York,NCCCUSA,pp. 45-50,见査时杰:《中国大陆基督教会简史》,转引自林治平主编:《近代中国与基督教论文集》,台北:宇宙光出版社,1981年,第378页;赵天恩、庄婉芳:《当代中国基督教发展史,1949—1997》,台北:中福出版有限公司,1997年,第73页。。

此外,在中国基督教史上,1950年代中国大陆所发动的控诉运动也是一个重要的转折点。它直接影响了此后数十年,乃至当今中国基督教的生存方式与发展模式。以往学界对于控诉运动的研究,大部分论著多着眼于梳理控诉运动的史实脉络以及对背后政治动机的考察,而对于控诉运动中的控诉人与控诉对象的个人遭际却研究甚少[注]仅笔者目力所见有:邢福增、梁家麟:《五十年代三自运动的研究》,香港:建道神学院,1996年;Philip L.Wickeri,Seeking the Common Ground:Protestant Christianity,the Three-Self Movement,and China’s United Front,Maryknoll:Orbis,1988;梁家麟:《倪柝声有关控罪的考证》,见氏著:《倪柝声的荣辱升黜》,香港:建道神学院,2003年,第1-96页;陶飞亚:《冲突的解释:耶稣家庭中女基督教徒的控诉》,见氏著:《边缘的历史:基督教与近代中国》,上海:上海古籍出版社,2005年,第257-276页;邢福增:《打扫房子——1951年的基督教控诉运动》,见李灵、尤西林、谢文郁主编:《中西文化交流、回顾与展望:马礼逊来华两百周年国际学术研讨会论文集》,上海:上海人民出版社,2009年;赵晓阳:《隔断与帝国主义的联系:基督教三自革新运动的初始》,《中共党史研究》2009年第3期;刘建平:《抗美援朝时期中国基督教界的控诉运动》,《二十一世纪》(香港)2010年10月第121期;邓杰:《建国初期基督教人士的思想改造与“控诉运动”——以中华基督教会边疆服务运动为例》,《西南民族大学学报》(人文社会科学版)2012年第8期;麦炳坤:《中国基督教与社会主义运动:基督教知识分子的反应与调适之路,1945—1954》,香港中文大学博士学位论文,1996年;郑扬馨:《五〇年代中国大陆基督教界控诉运动研究——以上海为中心》,台湾政治大学硕士学位论文,2008年;刘建平:《红旗下的十字架——新中国对基督教和天主教的政策演变及其影响(1949—1955)》,华东师范大学博士学位论文,2008年;刘贵敏:《武汉基督教控诉运动研究》,华中师范大学硕士学位论文,2014年,等。。

在首次被指名控诉的基督教领袖名单里,顾仁恩名列其中,是所谓的四大“教会败类”之一。同时,青岛顾仁恩特务案与天津天主教间谍案、广东梅县天主教堂间谍案等并列为38件反革命政治大案之一[注]《帝国主义传教士在中国的侵略活动(资料)》,《光明日报》1951年9月6日,第1版。。更有甚者认为顾仁恩事件“正式公开了因信仰受逼迫的信号”。因此,对于顾仁恩所开展的控诉运动可视为整个控诉运动的一个缩影,借助对顾仁恩事件做一项事件史的分析,有利于具体而微地考量宏观政治背景下作为一个“反革命分子”和“教会败类”的基督徒在控诉运动中的真实遭际,政府如何借助控诉运动整合、改造教会,以及在控诉运动中控诉者的批评和自我批评相结合的控诉样板的形成过程。

一、先抓后斗:顾仁恩在控诉运动中的遭际

顾仁恩,又名顾云鹏、顾约瑟,1906年生,浙江杭州人。1921年,顾仁恩毕业于杭州蕙兰中学,后投考于上海明星影片公司当练习演员。在此期间,顾仁恩“放纵自己的情欲,滥交朋友”[注]顾仁恩讲,盛成皿记:《朋友(箴十七章十七节)》,《圣洁指南》1937年第8卷第8期,第7页。。1930年3月21日,顾仁恩因为失恋受刺激而跳黄浦江自杀,正巧为美国海军兵舰随军牧师麦森所见,麦氏让水兵将其送往仁济医院医治。自此,顾仁恩便开始信奉基督教,以讲道为职业,并逐渐成为近代中国历史上著名的独立传道人[注]《青岛市府接受人民和爱国教徒要求,逮捕美国特务顾仁恩,顾匪披着宗教外衣进行反革命活动》,《光明日报》1951年3月30日,第1版;《披着宗教外衣进行特务活动,宗教界败类顾仁恩被捕,青岛爱国基督徒纷纷要求严厉制裁》,《新华日报》(南京版)1951年3月31日,第1版。但是于力工和李亚丁认为顾仁恩是在听到宋尚节的布道后而大受悔改,从此脱离电影圈,做了传道人,并多次向宋尚节请教布道方法。参见《华人基督教人物辞典》,http://www.bdcconline.net/zh-hant/stories/by-person/g/gu-renen.php,查阅日期:2015年10月20日;于力工:《顾仁恩先生》,《导向》第163期1999年3月,第9-10页。据顾守仁所言,顾仁恩曾经因犯罪而进过监狱,而麦森是一个监狱布道者,二者是在监狱之中相识。参见《本刊邀请上海教会同道座谈顾仁恩事件》,《天风》1951年4月14日第11卷第14期,第7页。。此外,顾仁恩还曾经担任过嘉兴高级学校校长一职[注]贝德士辑:《中国基督徒名录》,见章开沅、马敏主编:《社会转型与教会大学》,武汉:湖北教育出版社,1998年,第381页。。

顾仁恩是在宋尚节主领的奋兴会上大受感动,而立志终生奉献自己,并成为传道人的,所以他十分崇尚宋尚节,并多次向宋尚节求教。20世纪三四十年代,顾仁恩曾在各地奋兴布道,足迹遍布北京、云南、香港、上海和山东等地,受其影响而决志归主之人甚多。1936年3月28日,顾仁恩与舒多加在上海慕尔堂举行婚礼,婚礼由竺规身牧师主持[注]芳:《顾仁恩先生婚礼》,《呼声》1936年第8卷第5期,第19页。。1942年,顾仁恩家人由香港乘船北上,误遭鱼雷击沉,全部溺死。因此,1946年,顾仁恩又与杜文芳在天津中华基督教教会礼堂举行订婚,由江长川会督主持典礼[注]《顾仁恩先生日前订婚》,《恩友》1946年第1卷第4期,第66页。。

在1949年以后,顾仁恩按照麦森的“指示”,前往杭州、天津、苏州、无锡、上海等地进行“反革命”宣传,公开“污蔑”政府。甚至在抗美援朝和“三自”革新运动期间,还设法进行“破坏”[注]情报总署资料室编印:《青岛美国特务顾仁恩案》,见《九一八以来美帝国主义侵华资料汇编》,出版地不详,1951年,第273页。。1951年3月,顾仁恩应青岛基督教聚会处张子洁之邀,前往龙山路聚会处布道奋兴。顾仁恩在青岛布道期间,多次散布“反动言论”,充当“美帝特务”,从事“反革命”活动。3月7日,青岛市当地基督徒刘玉轩等人致信《青岛日报》对顾仁恩的“反革命”活动进行检举、揭发,提出控诉并要求政府迅速予以制止。随后,各界人士及基督徒纷纷揭发顾仁恩,要求对其进行严厉制裁。青岛市公安局“接受”广大人民的请求,将顾仁恩予以逮捕[注]全国政协文史资料委员会编:《顾仁恩事件与灵工团》,见《社会杂相述闻》,北京:中国文史出版社,2006年,第255页。。

逮捕后的顾仁恩对犯罪事实“供认不讳”,并写下“自供书”。而在顾仁恩被捕之初,不少基督徒在青岛市市委统战部的座谈会上表现出了强烈的对抗情绪,为顾仁恩辩护,认为逮捕顾仁恩是政府打击教会、破坏宗教信仰的表现,所谓的顾仁恩的“供词”是被逼供的、捏造的,甚至号召信徒为顾仁恩禁食祈祷[注]《民盟青岛市支部组织宗教界学习工作总结》,《光明日报》1951年11月16日,第2版。。部分基督徒认为,如顾仁恩这样伟大的人,却成了帝国主义的走狗,心中不免有所怀疑[注]王淑仁:《控诉帝国主义文化对我的毒害》,见山东大学教务处校刊编辑室编:《山东大学思想改造文集》,1952年,第257页。。更有甚者还试图保释顾仁恩,并对外声称顾仁恩是被冤枉的,并未从事反革命活动,且所谓的“自供书”纯属捏造。他们担心实力与影响力不够,遂决定派遣代表远赴上海求助,动员竺规身等上海灵粮堂信徒,合力保释顾仁恩。当时有多名基督徒联名,并将保信交给来人。然而,翌日清晨,竺规身听闻风声不对,急忙派人追回保信。因此,营救顾仁恩一事最终未能成行[注]全国政协文史资料委员会编:《顾仁恩事件与灵工团》,见《社会杂相述闻》,北京:中国文史出版社,2006年,第256页。。

针对有人怀疑顾仁恩之“自供书”纯属捏造这一问题,圣公会天恩堂陈和相牧师认为人民法院和公安局从未发生过刑讯逼供之事,因此,“自供书”必是出自顾仁恩之手。如若能将顾仁恩在青岛“自供”的录音带至上海,并在电台广播,定能消除上述怀疑者的疑虑[注]《本刊邀请上海教会同道座谈顾仁恩事件》,《天风》1951年4月14日第11卷第14期,第7页。。遗憾的是,尚未见任何材料证明顾仁恩“自供”的录音材料被公布于世。至于顾仁恩事件是否是破坏宗教自由一事,吴耀宗则强调此事乃青岛市公安局应人民群众之“要求”对顾仁恩进行逮捕,与宗教信仰自由毫无关系,顾案的发生完全出自政治因素。宗教信仰是个人之事,没有人可以干涉。但是,假借宗教之名,为帝国主义进行危害国家、欺骗人民的特务,政府是应该予以严惩。基督教人士也绝不容许这些披着羊皮的狼混在教会内部为非作歹[注]《对顾仁恩事件的评论》,《天风》1951年4月7日第11卷第13期,第8页。。

1951年3月27日,《人民日报》发表评论《肃清宗教界的败类》,揭露顾仁恩的“骗局”与“反革命”事实,政治气味骤然变浓,形势也日益紧张。受此风向标的指引,在全国各地纷纷开展对顾仁恩的控诉运动。1951年3月30日,中华基督教青年会全国协会出版组主任吴耀宗、中华基督教女青年会全国协会总干事邓裕志、中华基督教青年会全国协会事工组主任刘良模等人在《解放日报》(上海)上撰文,揭露顾仁恩“造谣惑众”、“污蔑”政府、为美帝国主义进行“反革命”活动的罪行[注]徐帮学主编:《中国宗教事务管理百科全书》(下),长春:吉林音像出版社,2003年,第1118-1119页。。1951年4月6日,天津市各学校基督教青年会及各教会团体青年代表集会,控诉披着宗教外衣进行“反革命”活动的顾仁恩的“罪行”[注]天津社会科学院历史研究所编辑:《天津历史资料》(第8期),天津:天津社会科学院历史研究所,1980年,第69页。。

将控诉顾仁恩的运动推向高潮的是4月份在北京召开的“处理接受美国津贴的基督教团体会议”,大会代表们经过了17、18两日的小组讨论以后,“他们对于美帝国主义利用宗教侵略中国的罪恶,开始有了更明确的认识,并且深切地觉悟到长期以来美帝国主义是如何利用教会及教会中的中国败类作为侵略的工具”。在19、20两日的大会上,他们还“对教会中的帝国主义分子及败类进行了激愤的控诉”。会上,顾仁恩成为首批被指名控诉的对象,并被全体代表一致唾弃。来自青岛、上海、杭州、天津等地的基督教团体代表王重生(青岛基督教联合会书记)、王志堃、谢颂三、钮志芳(杭州基督教协进会副会长)和乔维熊(天津基督教革新推进委员会副主席)揭发了顾仁恩在上述四地的罪行。大会执行主席在会上宣读了4月20日《人民日报》所刊载的一封基督教徒杨绍彭控诉顾仁恩的信,信内控诉顾仁恩在六年前强奸了其女杨秀英,致使杨秀英精神失常、发疯,至今被锁在床上的事情。此事激起了全体代表的愤怒。当王重生在台上激愤地问:“顾仁恩该杀不该杀”时,台下立刻发出了怒吼:“该杀!该杀!”[注]《教会内部帝国主义分子及败类罪恶滔天,与会代表一致要求严厉惩办,十八位代表激愤控诉并进行了自我检讨》,《光明日报》1951年4月22日,第1版。在“北京会议”的指示下,《人民日报》、《光明日报》、《大众日报》(济南)、《天津日报》、《解放日报》(上海)、《大公报》、《新闻日报》、《新华日报》(南京)等各大报纸均刊登了此项报导及读者来信。《人民日报》、《天津日报》、《进步日报》并特为此发表短评[注]《教会消息·顾仁恩事件的舆论反应》,《天风》1951年4月28日第11卷第16期,第12页。。此外,《人民日报》和《天风》还大篇幅地报导顾仁恩罪行,使之“一夜成名”,并由此引发了大范围、长时段的控诉运动。1951年4至6月,在全国范围内,尤其是顾仁恩曾布道的地方,多次开展控诉顾仁恩的运动。

1951年4~6月全国各地控诉顾仁恩情况一览

续表

资料来源:《全国各地基督教团体举行控诉会情况一览》,《协进》1951年7月第1卷第2号,第12-13页。

二、控诉运动中顾仁恩的具体“罪行”

在顾仁恩事件发生之后不久,顾仁恩的亲朋密友,纷纷出来与之划清界限,极力撇清关系,并对其进行控诉。同时,当时三自革新派的主要成员也加入对顾仁恩的控诉运动之中,如吴耀宗、崔宪祥、江长川、江文汉、邓裕志、刘良模等人。他们或在教会内部召开座谈会,或在顾仁恩曾布道的地方举行控诉大会,检举揭发顾仁恩“罪行”与“卑污的历史”。在“教会败类”和“美帝国主义特务”这两顶帽子之下,顾仁恩肩承诸多罪名,并多次被教会同仁和教徒控诉。

(一)充当美帝特务,宣传反革命

据《天风》所言,顾仁恩曾以“上帝治病”为幌子,先后在杭州、天津、苏州、无锡、上海、青岛等地宣传“反革命”[注]参见《接受人民要求惩办美帝走狗,青岛市公安局逮捕顾仁恩》,《天风》1951年3月24日第11卷第11期,第7页。。顾仁恩在青岛布道之际,被当地基督徒检举从事反革命活动,遂由青岛市公安局逮捕。此时在全国范围内正在开展声势浩大的镇压反革命运动,顾仁恩的言论与举止正符合“美帝特务”与“反革命分子”,故由青岛市的地方性事件遽然上升为全国范围内的钦定控诉对象,而“特务”与“反革命”正是其最主要的罪名。

顾仁恩于1930年接受美国“间谍”麦森的训练,以传教为名为帝国主义进行“特务活动”[注]情报总署资料室编印:《青岛美国特务顾仁恩案》,《九一八以来美帝国主义侵华资料汇编》,出版地不详,1951年,第273页。。顾仁恩在“自供书”中坦言,曾拜麦森为义父,为其侵略中国而服务,并先后数次为其提供情报。麦森回国后,顾仁恩共对其提交三次“报告”:第一次是在1948年8月29日,“报告上海尚没有解放,一切照常”。第二、三次分别是在1949年12月20日、1950年12月21日,这两次主要是“报告解放后人民政府的宗教政策,及解放后的政治与经济情况”[注]《接受人民要求惩办美帝走狗,青岛市公安局逮捕顾仁恩》,《天风》1951年3月24日第11卷第11期,第7页。。通过这些“报告”,顾仁恩向麦森“透露”了关于中国的情报。在中美关系极度紧张之时,顾仁恩的“报告”无疑会使其自身成为全国民众口诛笔伐的对象。

此外,顾仁恩在传教布道时常常“非议”政府和中国共产党:“我们只要有信心,就是阻碍我们的大山小山也能挪移,军事管制委员会的红色汽车就是阻碍我们的大山,武装同志的威胁是我们的小山,但是我顾仁恩有信心,有神与我同在,所以他们便不能不被我挪移,更不能不悄然地爬窗越墙而走!”他将政府部门比作“大山”,而将武装部队比作“小山”,暗指新政权阻碍信徒的生活,影响正常的宗教生活。灵粮堂执事陆传芳、牧师金罕、教徒代表孙戴芳、谈国兴等人在控诉顾仁恩时指出:“灵粮堂是顾仁恩在上海‘传道’和‘医病’的地方,有很多教徒受了他的欺骗和麻醉。”陆传芳说道:“顾仁恩不但在传道时散布反苏反共的荒谬言论,并且利用医病的名义,向病人散发反动传单。”[注]《基督教灵粮世界布道会控诉赵世光及顾仁恩的罪行》,《光明日报》1951年6月12日,第3版;《中国基督教灵粮世界布道会教徒控诉该会前会长赵春光及顾仁恩》,《华东新闻汇编》1951年第6期,第18页。顾仁恩在传道时散布的传单上甚至写着:“要为在火山口上的中国祈祷。”[注]《基督教灵粮世界布道会教徒控诉赵世光顾仁恩罪行》,《人民日报》1951年6月11日,第3版。将新政权比作“火山口”,信徒是生活在火山口的民众。顾仁恩还以《圣经》上“牛认识主人,驴认识主人的槽”作比喻,把平民大众比作牛马,把毛泽东比作主人,以此来“离间”政府与民众之间的感情。

顾仁恩对于抗美援朝也有颇多“不满”,“污蔑”朝鲜而“美化”美军。他认为:“美国军队是天兵天将,朝鲜人民被炸是前生有罪。”[注]王重生:《控诉美国特务顾仁恩的罪行》,《人民日报》1951年4月25日,第6版。他还认为:“耶稣是人类的解放者,是提倡和平主义,反对流血,反对战争。”顾仁恩此举是“麻痹听众”,是“用传统的反对流血反对战争的口号来消灭听众对侵略者的抵抗意志,达到破坏抗美援朝保家卫国的爱国运动”[注]《接受人民要求惩办美帝走狗,青岛市公安局逮捕顾仁恩》,《天风》1951年3月24日第11卷第11期,第7页。。而针对当时政府所提倡的“一边倒”的外交策略,顾仁恩甚至引证《圣经》上“说话要合宜”一语来“批评”政府,“暗示不要单听苏联与共产党的话,美国的话也应该听”[注]《接受人民要求惩办美帝走狗,青岛市公安局逮捕顾仁恩》,《天风》1951年3月24日第11卷第11期,第7页。。

(二)“赶鬼治病”,敛财自肥

顾仁恩是否确实有代祷医病的能力,无从得知。但在控诉者眼中,顾仁恩此举无异于神汉巫婆,多为一种骗术。因为顾仁恩经常自称:“奉耶稣基督之命,赶鬼医病。”至于医病的方法,则多为“以橄榄油抹患者头部,经祷告后,‘病即若失’”[注]《青岛市爱国基督教徒暨各界人民控告基督教中的败类顾仁恩,揭发其诽谤政府、谣言惑众、为美帝国主义张目的罪行,要求政府严惩》,《人民日报》1951年3月27日,第1版。。随后,哑巴就能说话,盲人复见光明,跛足者亦能正常行走。顾仁恩抵达青岛之初,确有不少基督徒相信其有此能力,每日听其布道以求治病者,络绎不绝。其曾言:“我曾召集了山东大学医学院和市立医院两个院长开过会,凡是他们不能医治的病人,都可以交给我来医,我都可以医治好。因为我有耶稣附灵,神与我同在。”[注]王重生:《控诉美国特务顾仁恩的罪行》,《人民日报》1951年4月25日,第6版。顾仁恩甚至“造谣”说:“我在上海讲道治病,军管会曾派一辆红色警备车开到教堂门口,有几位解放军进入会场,后来见我治好了病,他们也很佩服的走了。”[注]《青岛市府接受人民和爱国教徒要求,逮捕美国特务顾仁恩,顾匪披着宗教外衣进行反革命活动》,《光明日报》1951年3月30日,第1版;《披着宗教外衣进行特务活动,宗教界败类顾仁恩被捕,青岛爱国基督徒纷纷要求严厉制裁》,《新华日报》(南京版)1951年3月31日,第1版。但是,受其“欺骗”的信徒去请他治病,却没有一人得到救治痊愈。不惟如此,病情较轻的患者还让其治得更为严重[注]王重生:《控诉美国特务顾仁恩的罪行》,《人民日报》1951年4月25日,第6版。。王重生在控诉顾仁恩的时候,则举孙世锡、杨详森、李绍唐大夫妻子、齐老大娘等人的案例来“戳穿”顾仁恩“赶鬼治病”的“骗术”。

关于生病缘由及病愈与否,顾仁恩认为:“人身的疾病都是由罪恶而起。先天遗传病不能治,因为上帝没给你创造;后天残害也不能治,因为你破坏了上帝的创造功能;不昼夜祷告,不长期禁食,没有万分信心,有病也不能治好;家属亲人有一个不信主,或信主而信心不够也不能治好。”[注]《青岛市爱国基督教徒暨各界人民控告基督教中的败类顾仁恩,揭发其诽谤政府、谣言惑众、为美帝国主义张目的罪行,要求政府严惩》,《人民日报》1951年3月27日,第1版。为此,青岛市卫生局局长陈志藻在报纸上发文“揭穿”顾仁恩“骗术”:“顾仁恩所谓橄榄油能治瞎、瘸、聋、哑等病,是一种违反科学的骗人伎俩;不用说具有科学、医学知识的人,就是稍有普通常识的人,亦可洞悉其奸。”[注]《青岛市爱国基督教徒暨各界人民控告基督教中的败类顾仁恩,揭发其诽谤政府、谣言惑众、为美帝国主义张目的罪行,要求政府严惩》,《人民日报》1951年3月27日,第1版。此后,许多“受害者”纷纷站出来“揭露”顾仁恩“赶鬼治病”的“骗局”。作为基督徒,控诉者们必须正视以神迹医病一事,因此,中华基督教青年会全国协会副总干事江文汉认为:“他不是传福音,而是在传顾仁恩自己。《圣经》中是讲神迹的,因为那是耶稣做的事,所以称为神迹,顾仁恩是人,不是神,那就应该传福音,而不应传神迹。”此外,中华基督教会天安堂尤树勋牧师也认为:“顾仁恩医病这件事,我是反对的。根据《圣经》上的记载,耶稣医病是有的,我们都相信。可是顾仁恩却是借医病为名,达到他私人的利己目的,这种人是没有做传道人的资格的。”[注]《本刊邀请上海教会同道座谈顾仁恩事件》,《天风》1951年4月14日第11卷第14期,第6-7页。

上海灵粮中学师生控诉顾仁恩利用自己“赶鬼治病”的“能力”,以“上帝之名”治愈信徒之病,迫使渴望健康的信徒,为“感谢上帝”而把钞票、金戒指等投到教堂的奉献箱里面[注]《上海灵粮中学师生揭发特务顾仁恩“治病”骗局》,《人民日报》1951年4月20日,第2版。。在此时的“上帝”与“信徒”之间,则形成了一种纯粹的金钱契约或“各取所需”的关系,而顾仁恩则利用其“中间人”的角色,敛财自肥。顾仁恩因“圣灵与其同在”而有“抹油治病”的能力,故其在治病之前常说:“要请我治病的人,就要先将自己过去或现在欠人的新旧债款,一律还清,否则不治。如果多年的旧债,找不到债主的,可把钱还给我,我再用这钱来周济穷人,代还冤孽债。”美其名曰是以债款来慈善大众,实际上是为满足其自私自利的目的。而信徒们则为了治病,纷纷还债,钱财源源不断地流入了顾仁恩的腰包,以至于仅仅只有几天的工夫,顾仁恩就骗取了“人民币六百四十余万元,金耳环一付,金戒指两枚,银洋三块,美钞拾元,黄金一两”[注]王重生:《控诉美国特务顾仁恩的罪行》,《人民日报》1951年4月25日,第6版。。甚至有人指出,顾仁恩在上海布道时与别人采取拆账制度,堪称教会内部的奇耻大辱[注]《本刊邀请上海教会同道座谈顾仁恩事件》,《天风》1951年4月14日第11卷第14期,第7页。。

不过,顾仁恩在“自供书”中并未“交代”敲诈敛财一事,此条罪行是属于“挖根”之后的结果:在控诉运动中进一步挖掘出来的“黑材料”。可疑的是,顾仁恩在“自供书”中承认“非议政府”、“充当特务”、从事“反革命”活动等重大罪行,却唯独不“交代”此类细枝末节的“问题”,个中缘由,尚不得而知。

(三)“以父之名”,奸污妇女

在对顾仁恩的控诉中,基督徒杨绍彭是最早的控诉者之一,主要控诉顾仁恩奸污其女杨秀英,致使其精神失常而被迫用铁链锁在家中。但在1949年之后,原本生活惨淡的杨家蒙新政府的照顾,全家也得以走向光明。

杨秀英本是北京崇慈女中的一名学生,毕业后在北平妇女工厂卫生所当护士。1945年,顾仁恩在北平鼓楼西教会讲道,杨秀英与朋友常去听道。顾仁恩对其心怀歹意,以“灵魂的父亲”的名义,专门为她们讲道,并将杨秀英带到其密室中将其奸污。事发之后,杨家人害怕闲言闲语,试图让杨秀英嫁给顾仁恩。然而,顾仁恩并不领情,并拒绝了杨家的提议。杨秀英不能忍受顾仁恩的侮辱,多次去找顾仁恩理论。顾仁恩遂雇佣一些流氓将杨秀英殴打至满脸流血、不省人事。杨绍彭前往教会控诉,但顾仁恩“仗着美国强盗的势力,把持教会”,无人能管此事。经此受辱,杨秀英患上严重的精神病,常到大街上大叫大嚷。杨绍彭无奈之下,只能用铁链将其锁住。三年多来,杨秀英一直“住在一间阴暗的房子里。她不时发出无力的呻吟和突然的惨叫声。她躺在一个木板上,身上盖着一床脏旧的棉被。枕头上撒满了吃剩的米饭、面条”。而且“木板的一端有一条二三尺长的铁链,锁着杨秀英的腿,已有三年多了”。顾仁恩为掩盖此事,撺掇牧师“哄骗”杨绍彭入教,并对其说道:“这是你的罪过。要打算使你女儿的病好,你一定把自己的罪恶在‘神’的面前倒空,不然,你女儿的病是没有希望的。”杨绍彭受其蛊惑,为解救女儿,于1946年受洗礼入教,并“终日在教堂里、在家里为女儿祷告”。杨绍彭无奈之下唯有一直痛苦隐忍。直到青岛市公安局逮捕顾仁恩之后,杨绍彭方才得以将此事告知社会。而与旧社会相反,中国共产党领导的新政府给予了杨家获得新生的机会。当记者朱波第二次见到杨绍彭时,杨氏告知记者,其女杨秀英已经被免费送到精神病院去疗养了。不惟如此,“杨秀英住在一个阳光充足的单间房子里,衣服、棉被都换成新的。杨秀英除了每天吃两顿一等病号饭外;院方而且为她准备了水果、牛奶、饼干等食品”。以至于杨氏感慨:“人民政府真是太好了,这样好的政府,我做梦都没有想到过。今后我不再为秀英的病祷告了,我要诚心地为人民政府,为毛主席的健康祷告!”[注]朱波:《“要求人民政府为我女儿报仇”:记杨绍彭对顾匪仁恩的控诉》,《人民日报》1951年5月11日,第1版。新旧社会的强烈对比,加以民众的控诉运动与诉苦运动,反衬出中共建立的政权的合理性,加强了普通民众对新政权的心理认同。

天津市基督教革新推进委员会副主席乔维熊也证实道,其曾经听说有位患精神病的妇女去亚斯理堂找顾仁恩,可顾却避而不见,以至于那位妇女竟然将身上所穿之衣服完全脱下,赤身露体地被人送往医院。此事很快就传遍了教会,但不知道具体情况为何?直至《人民日报》刊载了杨绍彭的控诉,才知道那位妇女就是被顾仁恩强奸导致精神错乱的杨秀英[注]乔维熊:《控诉美帝特务分子顾仁恩》,《光明日报》1951年4月25日,第3版。。

在杨氏控诉信被登载之后不久,即收到一封署名为汪竹影的来信,批评杨绍彭污蔑、控诉顾仁恩就是加罪于“耶和华的仆人”。不过,杨氏却愤愤地认为,这封信“无耻地诬蔑新中国是‘如此黑暗’”[注]朱波:《“要求人民政府为我女儿报仇”:记杨绍彭对顾匪仁恩的控诉》,《人民日报》1951年5月11日,第1版。。随后北京市民主妇女联合会及崇慈女中亦加入控诉运动。北京市民主妇女联合会负责人声称:“我们对杨氏父女致以深切的同情和慰问,并深深感谢人民政府拯救受害者和支持人民正义控诉的英明措施。我们号召广大妇女群众和爱国的女教徒,提高警惕,和反革命分子作坚决的斗争,协助人民政府肃清土匪、特务和敌人间谍,为一切被害者报仇。”[注]《北京市民主妇联负责人为杨秀英事件发表谈话,崇慈女中师生员工要求严惩顾仁恩》,《人民日报》1951年5月13日,第1版。崇慈女中全体师生员工致信《人民日报》编辑部:“感谢政府热切关怀该校校友杨秀英;要求政府严厉惩办基督教败类顾匪仁恩,并肃清其党羽匪徒。”[注]《北京市民主妇联负责人为杨秀英事件发表谈话,崇慈女中师生员工要求严惩顾仁恩》,《人民日报》1951年5月13日,第1版。刘良模在控诉顾仁恩时也指出:“说起这可恶的顾仁恩,便想起了那被他奸污,疯了六年,一直到今天仍被锁在床上的杨秀英,杨秀英太可怜了!顾仁恩太可恶了!我们感谢贤明的人民政府已经把顾仁恩逮捕。顾仁恩这个败类玷污了我们教会,我们不承认这样的人为基督徒。我们要求政府把他严办!”[注]刘良模:《我们要控诉美帝国主义》,《光明日报》1951年5月24日,第3版。

杨秀英事件之后不久,杭州基督教领袖钮志芳也控诉顾仁恩侮辱妇女罪行,并声称:“1950年5月,顾仁恩在杭州主持奋兴会,欺骗一位死了丈夫,尚有三四个孩子的广济医院的护士,致使其最终不得不离开杭州。此外,顾仁恩还企图侮辱同他关系极好,且以大哥相称的牧师的妻子。”[注]钮志芳:《顾犯仁恩在杭州的罪行》,《人民日报》1951年4月25日,第6版。

三、批评和自我批评:控诉顾仁恩与自我检讨相结合

刘良模认为近代以来,基督教中帝国主义之毒太深了,所以,“必须要通过控诉运动,为中国基督教消毒,挤出基督教里面帝国主义的大脓包,才能真正建立中国基督徒自治、自养、自传的教会”。此外,刘良模还进一步总结了控诉运动的几条经验:(一)尽量发动教会群众。(二)把假控诉变为真控诉。(三)控诉必须要与深刻的与自我检讨结合起来。(四)控诉必须要有重点。(五)控诉必须与学习结合起来。(六)必须要有明确的领导。(七)要发现和运用新的积极分子[注]刘良模:《上海基督教徒控诉运动中的几点经验》,《光明日报》1951年7月13日,第2版。。

在组织控诉运动之时,大量的控诉者都会在控诉词的后半部分开始进行自我检讨,批评自己政治学习不够,未能做到爱国爱教,及时检举教内的反革命分子和教会败类,坦言今后要加强学习,提高警惕,同时要搞好控诉运动,彻底净化教会,实现三自的目标。例如,在上海控诉大会中,灵工团竺规身牧师坦白地承认自己的错误,他意识到:“过去企图联名写信给政府,请求保释美国特务顾仁恩是错误的;用‘红马白马’的谬论来歪曲圣经,散布反共反苏毒素是错误的;‘超政治’是错误的;不赞成抗美援朝是错误的。他悲愤地控诉了毒害他的美帝国主义,他号召基督徒要热爱祖国要拥护政府的抗美援朝、土地改革和镇压反革命三大运动。”[注]刘良模:《上海基督教徒控诉运动中的几点经验》,《光明日报》1951年7月13日,第2版。邓裕志也自我检讨道:“站在一个宗教信徒的立场,我们要提高警惕,进行检讨,不使帝国主义有利用宗教的机会。”此外,吴耀宗甚至指出:“我们应当提高警惕,不再受这些败类的欺骗,并把潜藏在基督教里面的一切反动力量,彻底肃清,使基督教更能朝着三自革新的道路迈进。”[注]《对顾仁恩事件的评论》,《天风》1951年4月7日第11卷第13期,第8页。

(一)加强政治学习,提高警惕

对于控诉者而言,控诉运动既是一次思想学习过程,也是一次思想改造的过程。卫理公会慕尔堂谢颂三牧师就反思道:“顾案暴露了今日一般信众太容易受骗及轻信谣言,我们今后必须提高教会的政治觉悟,加强警惕,不让败类混入我们教会中来活动。”[注]《本刊邀请上海教会同道座谈顾仁恩事件》,《天风》1951年4月14日第11卷第14期,第6页。

在顾仁恩被捕之初,不少控诉者并没有特别在意此事,更有甚者提前做好自己被捕的打算,悲观态度由此可见一斑。但是在控诉运动开始之后,政府官员和教会内部的部分兄弟姊妹们与之交谈,告知被捕者之所以被捕,乃是由于政治原因,并非宗教问题,然后“对政府不信任的态度才开始有了转变”[注]汪维藩:《我要做一个爱祖国的传道人》,《人民日报》1951年11月25日,第4版。。但是,对于帝国主义利用中国教会从事反革命活动,仍然尚未真正认识清楚。经过较长时间的控诉运动,以及自身的思想、分析、祈祷,并与同道谈话,这才渐渐醒悟过来[注]刘清芳:《我认清了顾仁恩的反动面目》,《天风》1951年5月26日第11卷第20期,第1页。。在此过程中,部分基督徒原有的“超政治”思想也得到了改造,认为基督徒不能超然于政治之外,应该做到爱国爱教。政府部门组织的政治学习大会,教授内容大都为民族主义的衍化产品。同时,至于基督徒的“属灵”,则使其“认识到只有彻底割断教会与帝国主义的联系,肃清思想毒素,才能带来教会的新生,不然就会走向灭亡,还谈得到什么属灵不属灵!”[注]汪维藩:《我要做一个爱祖国的传道人》,《人民日报》1951年11月25日,第4版。此外,时事学习也是一种非常重要的方式,例如1951年5月份就曾学习《中国基督教各教会团体代表联合宣言》、政务院文化教育委员会陆定一副主任在大会上的讲话与《美国怎样利用宗教侵略中国》[注]《中国基督教抗美援朝三自革新运动委员会筹委会号召各地基督教教会与团体作好传达工作发动教徒控诉》,《人民日报》1951年5月14日,第1版。。当然,还要切实订立和执行爱国公约。

多数控诉者,尤其是各地教会的领袖人物,在控诉顾仁恩罪行之后,都会检讨自己,忏悔在此前得知顾仁恩的反动言论和不法行为之后,仅图自保,设法不与之同流合污,而未能进一步地“予以调查研究和揭发”。同时又因为“受了隐恶扬善不敢开罪人的影响,不去公开地揭发,使他胆大妄为,进行反革命活动,污辱妇女,并造成了为求医治病的几百个人民的身体、精神、金钱上的损失,甚至因而死亡”。因此“客观上是包庇了披着宗教外衣进行特务活动十恶不赦的敌人”[注]钮志芳:《顾犯仁恩在杭州的罪行》,《人民日报》1951年4月25日,第6版。。基督教灵粮世界布道会代理会长周福庆在会上检讨了延请顾仁恩来堂“讲道”、“治病”的错误,并保证:“今后一定要加强学习,提高警惕,检举并肃清教会内部的一切帝国主义的爪牙及走狗。”[注]《基督教灵粮世界布道会控诉赵世光及顾仁恩的罪行》,《光明日报》1951年6月12日,第3版;《中国基督教灵粮世界布道会教徒控诉该会前会长赵春光及顾仁恩》,《华东新闻汇编》第6期,1951年,第18页。此举即为典型的先控诉后检讨的控诉运动模式。

面对教会内部尚有一群“思想落后分子”以及“反革命分子”存在的情况,部分领袖纷纷表示要加强学习,提高警惕,“不让败类混入我们教会中来活动”[注]《本刊邀请上海教会同道座谈顾仁恩事件》,《天风》1951年4月14日第11卷第14期,第6页。,还要“检举教会内的特务分子”[注]乔维熊:《控诉基督教败类顾仁恩》,《人民日报》1951年4月25日,第6版。,“肃清教会内部的一切帝国主义的爪牙及走狗”。更有甚者指出:“今后更须加强对于思想落后基督徒的帮助。”[注]刘清芳:《我认清了顾仁恩的反动面目》,《天风》1951年5月26日第11卷第20期,第2页。由此即引申出要加强在教会内部的政治学习,爱国爱教。因为一般信众比较容易上当受骗和轻信谣言,顾仁恩被捕的消息传到天津之后,部分基督徒造谣:“基督教受迫害了”,“上海有好几千人要保释顾仁恩。”[注]乔维熊:《控诉基督教败类顾仁恩》,《人民日报》1951年4月25日,第6版。事实上,当顾仁恩在青岛被捕之后,确实有人携签名保释请求信来沪,号召基督徒联合起来保释顾仁恩,并声称顾仁恩无罪,是被冤枉的。至于人数几何,却仍不得而知。此外,亲历此事的竺规身牧师在请求信抵达青岛之前,已经将其拦截,并退还给签名者,并在事后检讨自己的所作所为“是对不起政府,对不起人民,更是对不起受我牵连的同工们”[注]竺规身:《控诉美帝国主义对我的毒害》,《天风》1951年6月21日第11卷第23期,第17页。。但是部分受其影响的信徒依旧不敢控诉顾仁恩,“甚至为他祈祷”[注]乔维熊:《控诉基督教败类顾仁恩》,《人民日报》1951年4月25日,第6版。,以至于“事过月余,然而还有部分的基督徒对这个问题的看法仍然没有得到一个明白的认识,和找出一个正确的结论”[注]王孟起:《我对顾仁恩事件的两点认识》,《天风》1951年4月28日第11卷第16期,第5页。。这样都不利于全国人民的大团结和抗美援朝的爱国运动。

(二)开好控诉大会,净化教会

对于怎样开好控诉大会,刘良模曾在《人民日报》上发文作出几点指示。因刘氏是中共在教会内部的最高代表,故刘氏观点与意见间接反映中共对于控诉运动的态度。刘氏指出:首先就是要“去掉许多基督徒思想上的顾虑”。对于不愿控诉,或者觉得控诉不起来的基督徒,刘良模建议他们“应该参加各界人民的控诉大会与公审反革命分子大会,广大人民对帝国主义、土匪特务、恶霸们的愤怒与控诉”,认为这样能够激起基督徒对帝国主义的愤怒。而第二点则是“先做好准备工作”。要先成立控诉委员会,研究控诉对象及控诉者,甚至还包括参加控诉运动的代表人员。至于控诉的原因和事项,应先在小组内发言,只有控诉最有力的人员方才有资格参加控诉大会。此外,还要纠正其控诉词或控诉方式的不当之处[注]刘良模:《怎样开好教会控诉会》,《人民日报》1951年5月21日,第3版。。

尤为重要的是,控诉大会还“必须要得到当地人民政府的指导与协助”。当然,还要“调查那些潜藏在教会里面的帝国主义的走狗、美国特务所做的坏事”。可以先在教堂内部举行小范围的控诉会,然后举行全城规模的控诉大会。因为“教会内可能还潜藏着一个顾仁恩、陈文渊那样的败类”,所以要检举并控诉他们,从而“洁净上帝的圣殿,保持教会的纯洁”[注]《中国基督教抗美援朝三自革新运动委员会筹委会号召各地基督教教会与团体作好传达工作发动教徒控诉》,《人民日报》1951年5月14日,第1版。。在控诉运动中,还要“仔细分析教会荒凉的原因,做彻底的自我检讨,积极改造,才有办法今后更须加强对于思想落后基督徒的帮助”[注]刘清芳:《我认清了顾仁恩的反动面目》,《天风》1951年5月26日第11卷第20期,第2页。。

刘良模在对顾仁恩事件进行评论时发出疑问:为何顾仁恩在上海借着传道而散布“反革命”言论之时,上海基督徒未曾控诉、检举他,反而到了青岛才有爱国基督徒控诉、检举他?为此,刘良模主张上海的基督徒应该加强时事学习,提高警惕,肃清教会内美帝国主义的残余影响,检举潜伏在教内的美蒋特务。以后如有人借传道之名散布“反共亲美”或其他“反革命”言论时,上海基督徒应该马上控诉他们,检举他们[注]《对顾仁恩事件的评论》,《天风》1951年4月7日第11卷第13期,第8页。。上海基督教青年会学生部主任陈中浩反思道:“教会中可能不止一个顾仁恩,今后我们应提高警惕,检举隐藏的特务。”[注]《本刊邀请上海教会同道座谈顾仁恩事件》,《天风》1951年4月14日第11卷第14期,第7页。陈崇桂也认为:“像陈文渊、顾仁恩这种败类,我们为什么到政府根据确切罪证逮捕了他们以后,再来进行控诉,而不早一点控诉、检举他们呢?这是我们大家的羞耻,我们应该认错。”[注]《控诉帝国主义利用宗教侵略中国,毕范宇和陈文渊等一向披着宗教外衣进行反动活动,代表们一致要求人民政府严惩这些中国人民的敌人》,《人民日报》1951年4月24日,第1版。诸多教会领袖在北京会议期间一致表示,应该普遍地举行控诉运动,并将其与抗美援朝、镇压反革命和土地改革三大运动结合起来,甚至认为“控诉运动是当前建立中国人民自己的教会中的一个最主要的环节,与全国人民轰轰烈烈开展三大运动是分不开的,若是这运动能够搞好,中国的教会才能与其他的人民团体一样真正站起来!”[注]《控诉会教育了我们什么?》,《协进》1951年6月第1卷第1号,第19页。认为只有通过控诉运动,方能肃清教会内部的帝国主义毒素,净化教会内部的环境,隔断中国基督教与帝国主义之间的联系,实现自传、自治和自养的目的。

四、结语

在处理接受美国津贴的基督教团体会议上首批被控诉对象共有7人,其实只有顾仁恩和陈文渊两人被公安局逮捕,切实遭受到了控诉运动的冲击。顾仁恩事件发生时,全国镇压反革命运动正酣,政治导向十分明显。故从顾仁恩被捕开始,不唯宗教界展开控诉顾仁恩的活动,更有一般社会性的参与。其中尤为出名的是,1951年出版了何志生等绘《披着宗教外衣的美国特务顾仁恩》一书,属于镇压反革命连环画系列。自始至终,对于顾仁恩的控诉不仅限于宗教界,其罪名也不只有宗教界的败类,存在着“说谎”、“行骗”和“敲诈”等事,更为重要的是为美帝国主义“提供情报”,“诋毁”社会主义中国及苏联,在抗美援朝中“唱衰中国”。由此可见,顾仁恩已经卷入新中国初期的三大运动之中,故而顾仁恩事件俨然已经成了一个政治性、社会性事件。

同时,顾仁恩事件亦为后续的控诉运动提供了一种样板:即事先控制被控诉对象,然后组织控诉人对控诉对象进行控诉,而控诉人一般都是控诉对象的身边密友、同事乃至亲人,如灵工团竺规身和姚崇恩、中华基督教鸿德堂诸辛生、圣公会天恩堂陈和相、浸礼会怀恩堂戚庆才等人。不过,这批控诉者在控诉过程中都极力撇清与顾仁恩的关系,或指出与顾仁恩已经多年不相往来,或指出平时并无深交。整个控诉会则先是在教会内部小范围进行,而后则是全社会的参与,一般民众也加入对控诉对象的控诉活动中。

此外,不少三自革新派的成员也加入了对顾仁恩的控诉运动,控诉地点也不局限于教堂,控诉会议主要内容是揭示顾仁恩等人“亲美”、“反革命”的行径,不过只有少数控诉会议专门针对顾仁恩,而在大部分控诉会议中,顾仁恩是作为“教会四大败类”的成员之一,而与其他成员和西方传教士一同遭受控诉。而在历次控诉大会中,顾仁恩却从无申诉机会,也未曾出现在公众面前,而控诉大会的主持者大多是以吴耀宗为首的三自革新派成员。由此观之,控诉顾仁恩绝非仅是教会内部自由派与基要派之间的争斗,而且还有政治因素的介入,包括肃清教会内部的“超政治”及亲美意识,引导教徒在新中国成为爱国爱教的社会主义新型基督徒。