海南岛古代铜鼓初论

曹 量

(海南大学 艺术学院, 海南 海口 570228)

海南岛古代铜鼓初论

曹量

(海南大学 艺术学院, 海南 海口 570228)

历史上,铜鼓的影响范围几乎遍及我国西南、华南各省,以及除菲律宾以外的整个东南亚地区。大量的事实证明,南方铜鼓源自我国西南地区的滇中高原,后逐渐向东、南方向沿地势而下直入大洋,并在云南、贵州、广西、广东、越南北部等地形成了几个重要的铜鼓文化中心。海南岛所处的环北部湾地带曾是上古时代骆越民族的分布区域,也是我国古代铜鼓分布的主要地区之一。由于地理位置特殊,这一区域的古代遗存格外受到学者们的重视,正因此,海南岛铜鼓的出土成为研究我国华南地区少数民族青铜文化的布局,以及东南亚古代海洋世界人口流变和文化传播的重要研究对象。同时,这些南方古老民族生成的田野证据,还弥补了海南岛早期社会史料所未及的部分,为我们研究古代南方少数民族音乐文化发展的历史,提供了不可多得的实物资料。

海南岛;青铜文化;铜鼓;族属;类型与分类

铜鼓是古代濮、越民族青铜文化的遗珍。如此大型的青铜乐器出现在海南岛,在长期被视为“有陶无冶”[1]的海南古代社会中,显得尤为重要。古之大事,在祀与戎,这些如载神谕的青铜乐器,平增了先民们祭神的庄严和战争的勇气,强化了“蛮酋”的神圣地位,同时还反映出古代“边”民悲壮的迁徙场景。柔远能迩,蛮夷率服。

历史上,铜鼓的影响范围几乎遍及我国西南、华南各省,以及除菲律宾以外的东南亚诸国,毗邻我国的越南、老挝、泰国、缅甸、柬埔寨等地,以及更远的马来西亚、印度尼西亚等国均有铜鼓出土。这是一个幅员极为浩阔的区域,在中国南方和东南亚形成了一个以铜鼓为载体的“铜鼓文化圈”,在过去的百余年中,铜鼓成为艺术史、民族考古和人类学视野下珍贵的研究对象,是综合研究华南及东南亚古代社会的直接物证。童恩正先生曾指出:“铜鼓本身虽然仅仅是一种乐器,但是它的器形、纹饰、制法、社会功能等各个方面,却反映出古代使用铜鼓民族的历史、美术、宗教信仰、生产技术等一系列问题。”[2]因此,我们将这些海南岛发现的古代遗物与其所处的地理环境、人地关系、文化传播等历史因素联系起来,必将益于揭示出这一岛屿文化的内涵和进化程序。

西方人对于铜鼓的研究是随着殖民主义的东进展开的,有人将来自东南亚和中国发现的这类青铜乐器掠往欧洲,并引起了学者们的注意。此研究领域贡献最大者,当属任职于奥地利皇家博物馆的德国学者黑格尔(Franz Heger),他在1902年完成了具有学科奠基意义的专著《东南亚古代金属鼓》,一经出版就轰动了西方学术界。黑格尔运用器物形态学的方法将铜鼓进行了分类,并对每一个分型的形制纹饰、分布地区、铸造年代进行了科学的分析和研究,其成果至今为许多学者沿用。然而囿于当时黑格尔所掌握的铜鼓材料有限,不免得出的一些结论与后来铜鼓发现的实证材料相左。例如:1976年在云南楚雄万家坝古墓群中发现的一批铜鼓,后被定为万家坝型,此型鼓均早于黑格尔Ⅰ型,这就颠覆了黑格尔关于铜鼓起源于越南北部东山文化的基本判断。

在我国,自公元5世纪的《后汉书》起,就有不少有关铜鼓的记载散见于各种典籍,尽管零乱,却是难得的古代文献资料。在黑格尔的《东南亚古代金属鼓》出版30年后,郑师许在上海出版了《铜鼓考略》(1936年)一书,开创了我国科学研究铜鼓的先河。特别是建国后,大量铜鼓的发现和出土丰富了铜鼓研究的可信材料,其中不乏有科学考古的发掘品,有大量共存物可资断代。值得一提的是,海南岛历来被视作我国南方铜鼓分布的主要地区之一,然而一直以来,其挖掘和研究工作尚未完全展开,但由于地理位置特殊,中外学者还是对海南岛的铜鼓发现给予了高度重视。

一、历史上海南岛铜鼓的发现情况

举凡使用过铜鼓的民族,都会在他们生活过的地方留下铜鼓的踪迹。尽管地处偏远、时过境迁,我们还是可以从古人留下的史籍和地方文献中查询到铜鼓的足迹。海南地方志中著录的铜鼓约九面,类似的情况在其他地方并不多见,足见古人对于海南这样一个岛屿出现如此大型的青铜乐器,还是颇为留意的。文献中提及铜鼓发现的地点多分布在海岛周边的“环海地区”,包括万宁、昌江、东方、琼山、定安等市县。据《舆地纪胜》记载,文昌有地名曰铜鼓岭,缘因乡民于此掘得铜鼓而得名*《舆地纪胜》:“文昌有铜鼓岭。俗传民于此得铜鼓,乃武侯征蛮之钲,因名。”载王象之.舆地纪胜.卷一百二十四[M]//中国古代地理总志丛刊.北京:中华书局,1992:3570.。 又《琼台志·山川》载,在儋县马蝗山一带,“传说曾屯兵于此,后人每掘得铜鼓、钲、铛等物。”[3]可见文昌、儋州两地,也曾有铜鼓出没。“铜鼓葫芦笙,歌此迎送诗。”[4]这是北宋大学士苏东坡谪居儋州时,对当地黎人生活的描述。可见北宋时代的儋州,居民仍以黎人为主,以铜鼓为乐,亦属常见。

海南岛铜鼓出土的历史,可以追述至600余年前的明代永乐时期。据《琼州府志》记载,明代永乐年间的土官王惠,曾在万州率黎兵挖引多辉溪水时偶得一面铜鼓,此鼓“长三尺,面围五尺,面凸二寸许,沿边皆蝌蚪。各衔线抵脐,束腰奓尾,击之声如鹅鹳,闻数十里。凡鼓形声未有如其怪远者”[5]。《琼山县志》辑录了一则藏于琼州府学宫内的铜鼓:“其制若圆墩而空,其下高尺有四寸,四围八尺六寸,两旁缀耳高可二寸,满鼓回字,花纹极工,缀面平,周衔线抵脐,凡八围,每围线三条,身凡二十一围,每围如面之线。”[6]1232从以上文字描述的铜鼓尺寸约算,两鼓体型硕大,均属铜鼓中的北流型。特别是永乐年间多辉溪水附近发现的铜鼓,面径达到了171厘米,其高100厘米,如此巨大的铜鼓除北流型外,更无其他可能。

临高出有一鼓,传为光华村渔人在抱甲江滨捕鱼时所获,据载此鼓“高一尺五寸,圆径六尺有奇。周围龟纹极工致,中有日轮光线四射,旁有四狮作竞走状,神致生动。边有四耳,无环,底空。扣之声大而远,无款识,形制古朴,诚千百年前物也。今藏于光华村”[7]。 按照此段文字的描述,该鼓纹饰精美,面径六尺,亦应属体型硕大的北流型铜鼓。我国境内并无狮子,目前各地发现的铜鼓也未有过狮形的装饰,故据笔者推断,光华村铜鼓上的狮饰,极有可能为虎饰的讹误。以虎为饰的铜鼓数量不多,均出自粤式铜鼓中的北流型和灵山型。

两只铜鼓并出的现象在考古发掘中并不鲜见,今人多推断此类情况或为“雌雄”二鼓并置。《定安县志》中所记载莫氏祖祠中的两面铜鼓,似可视为上述论断的依据。据载:“莫氏合祖祠铜鼓二,一雄一雌,各高八寸,大一尺四寸。虚其一面,覆之而击其上面。腰略束,而脐微隆起。两旁有耳,经久剥蚀,雌缺一耳。通体作络索连线及水榖纹、回字纹,或花或篆,或小圈或星点,多起铜青苔绿。”[8]莫氏先祖曾在宋代入仕为官,元代世袭其职为土军千户,此二鼓为莫氏先祖行兵时军中所用。罗香林特别指出:“此类铜鼓,盖皆黎人所遗”[9]。

明代时,海南出现了汉人仿遗制铸造铜鼓的现象。据《道光琼州府志》载,原琼州府城天宁寺中有一铜鼓,款铭曰:“大明成化十二年,广州府番禺县客人李福通铸造。”[10]有明确铸造者及铸成时间的铜鼓,此尚属首例。因其出现的时间较晚,故《中国古代铜鼓》一书将其认定为“麻江型”[11]133,这也是目前已知海南出现过的唯一的一面麻江型铜鼓。

此外,在嘉靖《广东通志》的铜鼓条目中,载了这样一则信息:“倾文昌人挖得一铜铳,长筒匾腹奓底,响亦七八十里,其声雄震而拽余如庭。”[12]此器是否为铜鼓尚难以界定,仅从“长筒匾腹奓底”这六字,还无法窥其形制。然而,“腰长底奓”的所谓“铳鼓”却是古已有之的敲击乐器。据宋人范成大《桂海虞衡志》:“铳鼓,猺人乐,状如腰鼓,腔长倍之,上锐下侈,亦以皮鞔,植于地,坐拊之。”[13]另据周去非《岭外代答》载:“铳鼓乃长大腰鼓也,长六尺,以燕脂木为腔,熊皮为面。”[14]可见,猺人所用之铳鼓乃细腰鼓也。此类鼓黎人亦曾使用,《广东新语》载“黎人会集,则使歌郎开场,每唱一句,以两指下上击鼓,听者齐鸣小锣和之。其鼓如两节竹而腰小,涂五色漆,描金作杂花,以带悬系肩上”[15]361。那么,我们是否可以蠡测,那位“文昌人”挖得的铜铳,或有可能是一件铜质的铳鼓?否则《通志》何以将其录入铜鼓条目之中?如是,则又为铜鼓添一新的样式。无独有偶在印尼的爪哇岛就曾出土过一件类似的细腰铜鼓,鼓身修长,被称作“莫科鼓”。

通过这些有迹可循的资料表明,海南岛历史上出现的铜鼓以北流型和灵山型为多,这也与近年来岛内的出土情况相吻合。至于是否还存在过其他类型的铜鼓,盖因语焉不详,不可作过多推测。遗憾的是,所载铜鼓今俱已流失,这些曾经“贵为重器”的青铜乐器,终究未能躲避百年沧桑而隐匿了历史的踪迹。特别是那些曾经拥有铜鼓的古代民族不曾有文字记事,仅依靠汉籍文献的只言片语,是难以捕捉其铜鼓文化全貌的,材料方面更需依赖近年来考古发现的实物资料作为依据。

二、关于海南岛铜鼓的类型与年代问题

出土实物是远较文献记载更为可信的材料,不仅可以为我们提供铜鼓型制、纹样、装饰等方面较为真实和细微的特征,还可以通过现代的科技手段,分析出这些古代青铜乐器的金属成分和铸造工艺。更为难得的是,作为乐器本身在物理声学方面的设计、制作、调音等专门的技术和工艺,也只有通过乐器实物方可呈现出来。截止到目前为止,海南海口、陵水、昌江、儋州、文昌、临高、东方等市县均有铜鼓发现,共计有19面,其中北流型13面;灵山型4面;石寨山型2面[16]。由于种种原因,海南部分铜鼓流出了岛外,例有广东吴川县从海南乐东农场收购的一件北流型铜鼓[17]246;台湾大学考古人类学系收藏的一面昌江县峻灵王庙的铜鼓*《琼州府志》曾载一鼓:“明天启五年,邑人获之,藏峻灵王庙中”。见明谊修.道光琼州府志.卷四十三[M] //海南地方志丛刊.海口:海南出版社,2006:1949。该鼓已佚,是否为台湾大学考古人类学系所藏之峻灵王庙铜鼓,尚需进一步证实。[18];日本东京国立博物馆也收藏了一面出自海南的北流型铜鼓[19]。从上述铜鼓的出土地点可知,海南岛铜鼓多出现在人口较为密集的周边环海区域,呈“∩”形分布,由琼北地区向东西两侧延伸,最南不超过陵水、东方两市县,这也是古代越族人入岛后聚居的地方。

关于铜鼓的分型,目的在于运用科学的分类手段研究不同形态铜鼓的发展序列、年代及其相关的问题,也是判定海南出土铜鼓年代和来源的主要依据。近代以来,不断有中外学者运用器物类型学的方法对古代铜鼓进行类型划分。其中最有影响的是德国学者黑格尔,他的《东南亚古代金属鼓》一书将165件铜鼓材料分成了4个主要类型和3个过渡类型,这是铜鼓科学分类理论公认的奠基之作[20]。

我国学者对铜鼓进行科学分类,始于20世纪50年代闻宥的《古铜鼓图录》[21]。后继者中,影响较大的有李伟卿三型七式分类法[22]66-70、汪宁生的六型分类法等[23]。在1980年召开的首届中国古代铜鼓学术研讨会上,学者们遴选出有明确年代和出土地的铜鼓作为标准器,经过反复讨论,按先后序列将铜鼓分为八种,这一结论得到了广泛的认可,这八种类型分别是:万家坝型、石寨山型、冷水冲型、遵义型、麻江型、北流型、灵山型和西盟型。同时,学者们还注意到,八类铜鼓分属东西两个不同的系统,前5个类型以滇省为中心,主要分布在云南、贵州、广西西部一带,被称为“云南型”(西式)铜鼓,或称“滇式铜鼓”;后3种北流型、灵山型、西盟型铜鼓主要分布于两广一带,也被称为“两广型”(东式)铜鼓,其中北流型和灵山型铜鼓,因其出土地的范围主要为古代百越民族分布的地区,故又被称为“粤式铜鼓”[24]。海南岛古属“越”地,又有大量“粤式铜鼓”出土,二者可互为印证。

海南省博物馆藏有一面出自昌江县十月田镇的铜鼓,系清代出土,保存至今。鼓高56厘米,面径100厘米,底径101厘米。鼓面出沿,边缘下折形成垂檐,鼓面铸有四只稍显笨拙的四足蛙。该鼓胸部附有缠丝纹环耳两对,最大径偏下,胸腰际收缩曲度缓慢,腰呈反弧形,鼓足外移,呈典型的北流型铜鼓的特征。该馆另藏有一面灵山型铜鼓,1999年出土于临高县博厚镇拥武村。该鼓鼓面较薄,有八芒太阳纹,2弦分晕,晕间饰有四出钱文、鸟形纹、花纹,等等。鼓胸腰际缓慢收缩,两侧附耳根宽、中间窄的桥型小扁耳两对,鼓面有六只三足蛙雌雄相隔,每只雌蛙均背负一只幼蛙,这是灵山型铜鼓的典型样式。

以上两面保存较为完好的铜鼓,可视作海南北流型与灵山型铜鼓中较具代表性的两例。第一面造型古朴凝重,器形硕大厚重,鼓面伸于颈外,胸壁斜直外凸,最大径偏下,两对圆茎环耳,青蛙塑像小而古拙,为典型的北流型铜鼓,也是目前发现海南铜鼓中最大的一面;第二面临高拥武铜鼓无论从形制、纹饰、耳饰、三足累蹲蛙等特点看,都具有灵山型铜鼓的典型特征。另有两例“滇式”的石寨山型铜鼓,均出自海南岛西北部的儋州市,后文详述。

北流型铜鼓和灵山型铜鼓分别以广西北流县和灵山县出土的铜鼓为标准器,是海南发现最多的鼓型。黑格尔将这两类鼓列为Ⅱ型鼓,李伟卿又将其分为二式(Ⅱb、Ⅱa)。北流型和灵山型鼓的年代问题争论较多,原因是大多数出自窖藏,未见有墓葬出土者,盖无共存物可资佐证,海南岛的情况亦复如是。尽管如此,北流型和灵山型铜鼓的产生与华南青铜文化的密切渊源是不容置疑的,北流型至灵山型的发展序列也是清楚的,因而依靠与其他古代遗物的器形、纹饰等因素推定其年代是基本可信的。一般认为,北流型铜鼓的出现不会晚于西汉早期,下限可至唐代;灵山型铜鼓稍晚于北流型,是由北流型发展而来的,其流行的年代为东汉至唐代。

现藏于海南省博物馆的一面北流型铜鼓,于1978年在陵水县英州军屯坡出土。该鼓鼓面已弯曲变形,直径57厘米,残高22厘米,鼓面中央受击处为六芒太阳纹,三弦均匀分为7晕,晕间仅饰直线纹,以太阳纹为中心向外放射。鼓面上有四只体型较小的蛙饰,形象呆板笨拙。该鼓体型尚小,造型十分古朴,应为海南北流型铜鼓中较早的一面,其年代应在西汉早期,甚至更早。上文提及的海南省博物馆藏昌江十月田铜鼓,以及海南民族博物馆的一面军营铜鼓,体型硕大,纹饰质朴简洁,除有太阳纹及弦纹分晕外,仅饰有云雷纹,故亦属北流型早期鼓。临高县博厚镇拥武村出土的灵山型铜鼓,纹饰中出现四出钱文,说明其年代上限应在东汉灵帝以后,下限可至南朝末到中唐。

海南儋州出土有两面石寨山型的铜鼓。石寨山型铜鼓属铜鼓的早期类型,仅晚于万家坝型铜鼓的出现,此类鼓在我国仅科学发掘品就有40多面,绝大多数出土于墓葬,有共存物,因而可以得到该类鼓流行年代较为准确的依据。就目前的考古发现可知,石寨山型铜鼓属战国至东汉初期之物,前后延续约五百年左右。

三、关于海南岛石寨山型铜鼓的探讨

石寨山型铜鼓少见于古代文献,多数为科学发掘品。目前我国约存有这类铜鼓70余面,仅云南一省即占去了四分之三, 其余则分布于桂西、黔南、川南等地。此型鼓多出于滇文化的遗存中,仅晋宁、江川两处古墓群,就出土近30面,所以有日本学者最早把它称作石寨山式,是早期“滇系铜鼓”的代表。海南岛存有此类铜鼓,知之者甚少。

在没有新材料发现的情况下,以往学者普遍认为海南岛地属“粤系铜鼓”的分布区域,其铜鼓的来源仅限北邻的两广地区。“在海南岛出土的10余件北流型、灵山型铜鼓,可以推断全是从大陆两广地区尤其是广西传入的。”[25]也有专家认为,这些青铜鼓“应是西汉初期平定南越和东汉初期征交趾时,汉朝军队曾途经海南岛进行征战,这批青铜器也有可能是当时军事活动所带来的”[26]。那么,基于岛内石寨山型铜鼓的发现,上述观点随即受到质疑。

“泊潮铜鼓”1999年于儋州光村镇泊潮新村出土,现藏海南省博物馆。该鼓受损情况较为严重,仅存鼓面部分。该鼓体型远小于北流型和灵山型鼓,残余鼓面直径44.5厘米(图2),面平无蛙,当心为十芒太阳纹,纹间填以角形纹图案;二弦分为八晕,饰锯齿纹、圆圈纹,主晕顺时排列有四只翔鹭。此鼓纹饰布局对仗工整,晕圈层叠有致。翔鹭纹是石寨山型铜鼓的典型纹样,这类鼓是黑格尔所掌握的铜鼓中最早的类型,故被其定为Ⅰ型铜鼓。

另一具石寨山型铜鼓与上例“泊潮铜鼓”出现的地点相同,于1999年1月出土,现藏于儋州市博物馆。该鼓部分残存的胴部突出于鼓面之外,面平无蛙,面径46厘米(图3),中有十芒太阳纹,纹间饰以角形纹。二弦分为八晕,第五晕为主晕,饰有逆时针排列翔鹭纹四只,主晕两侧分饰雷纹、栉纹和圆圈纹;鼓身同样以二弦分晕,饰有圆圈纹、栉纹等。依该鼓的鼓面纹饰及残存的部分特征看,亦为石寨山型铜鼓无疑。

李伟卿先生将石寨山铜鼓分型为Ⅰb式,他认为:“滇池地区I型b式鼓约开始于公元前450年前后,衰落于前170年间。其播迁于四川、贵州、广西者,延续至西汉末,个别可能迟到东汉初, 即公元前1世纪之际。”[22]74汪宁生将石寨山型鼓称作B型鼓,他认为B型鼓流行年代亦较明确。“最早的B型鼓,无论在哪一地区,都无早于公元前5世纪者。关于B型鼓流行的年代下限,则因地区而异。大抵是在中心地区(如云南),无晚于公元前2世纪者;而在边缘地区则稍晚,可晚到公元前1世纪(如广西贵县中学鼓),甚至更晚(如越南密山鼓及一部分东山鼓)。笔者认为,把B型鼓流行年代定在公元前5世纪到公元1世纪是适当的。”[27]

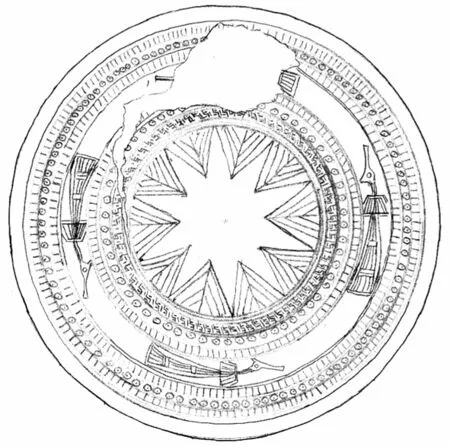

儋州发现的两具铜鼓鼓面均分三区,中区主晕为翔鹭纹,内外两区两晕栉纹夹一晕圆圈纹,呈对称格局,这是石寨山型铜鼓的典型纹样(如图1)。栉纹大量出现在石寨山型铜鼓上,北流型、灵山型的则未见,这是滇系铜鼓和粤系铜鼓相区分的一个标志。初步判断此二鼓均属石寨山中期鼓,年代或可定在战国末至西汉初年。光村镇位于儋州市北部,与临高县相邻,这里是古代骆越移民最早定居的地方。

如此看来,海南岛出现铜鼓的年代,比以往学者普遍的结论为早。亦即是说,海南出现铜鼓的年代,可能早于汉武帝南征海南之时。此外,南下登岛的汉朝军队本不是使用铜鼓的民族,正如唐代刘恂《岭表录异》中所言,铜鼓乃“蛮夷之乐”也[28]。范成大《桂海虞衡志·志器》亦云:“铜鼓,古蛮人所用,南边土中时有掘得者。”可见,海南岛的原住民族才是这些古代铜鼓的实际拥有者,“汉军携入”一说是不足取的。

图1 李伟卿所示的Ⅰb式(石寨山型)铜鼓鼓面的装饰布局及分区方法③图2 海南省博物馆藏儋州泊潮铜鼓鼓面装饰布局与分区④

③图片来源:李伟卿.铜鼓及其纹饰[M].昆明:云南科技出版社,2000:116.

④本文中出现的图2、图3、图5为笔者制图.

图3 儋州市博物馆藏光村铜鼓鼓面纹饰

石寨山型铜鼓在国内的分布范围不大,多集中在云南中部,这是古代“滇文化”的中心,其余仅限桂、川、贵等省有少量发现,倒是在越南北部形成了另一个石寨山型铜鼓的分布中心,并向东南亚诸国延伸。岭南地区过去仅广西有出土,且多出现在与云南紧邻的百色地区,属滇文化的外围。广东有一面(广州市博物馆藏3-796号鼓),是由广西搬去的。冯汉骥从云南晋宁古墓群出土的铜鼓图像得出这样一个结论:“我们从晋宁出土的文物上所雕刻的各种人物活动场面上看,滇族是它们所要表现的主要对象,其他各族都不过处于从属的地位。”[29]这一观点在学术界具有普遍性,即从铜鼓的分布中心以及反映的内容看,都表明石寨山型铜鼓是滇人铸造、滇人使用的器物。从岭南地区铸造和使用铜鼓的历史看,“岭南地区发现的石寨山型铜鼓中,至少一部分是云南等地铸造的,是从云南输入的产品。”[30]在两广地区,尽管也发现有少量石寨山型铜鼓,但至今未发现有铸造此类铜鼓的证据。

由此可见,海南岛发现石寨山型铜鼓的意义极不寻常。一方面表明了海南岛的古代社会,可能不仅仅受到来自大陆两广地区越文化的影响,亦有可能与西南民族直接或间接地发生着联系。从跨界的角度看,石寨山型铜鼓在与海南岛近邻的两广地区少有踪迹,却在以越南为中心的东南亚各国,如老挝、柬埔寨、泰国、马来西亚和印度尼西亚等地都有发现,尤以越南北部为多。故海南儋州发现的两具铜鼓,或由越南经北部湾输入海南也未可知。

四、海南岛铜鼓的族属问题

铜鼓的族属特指从事铜鼓冶铸或持有铜鼓的民族。自新石器时代始,“骆越”先民中的一部分便开始了向南的扩散和迁徙,在海南及东南亚地区广有其后裔,尤以今越南国为最。古越族的先民最善“舟楫”,他们曾舟行于广大的海洋之上,“以船为车,以楫为马”,所到之处无不留下文化传播者的足迹。越南学者陶维英从铜鼓上的候鸟纹饰(雒鸟)以及玉镂铜鼓鼓身上的船纹,臆测出在越国衰亡之前,那些善于航海的古代越人,“常年在季风时节,乘着北风前往南方沿海一带,这些地方大概为海南岛、越南红河和马江诸三角洲,胆大的甚至更遍迹整个南洋群岛地带。然后他们又趁东南风来临时,归航故乡。”[31]

在我国的历史文献中,南朝范晔编撰的《后汉书》最早出现铜鼓一词,其言“援好骑,善别名马,于交趾得骆越铜鼓,乃铸为马式。”[32]依这段文字看,在马援平南之前,铜鼓已是骆越民族长期使用的乐器。值得一提的是,铜鼓最初在海南岛出现的年代,海南黎族并未形成,或者说正处于氏族间的融合和民族形成的过程之中。从先秦至两汉的“骆越”民族到六朝至隋的“俚”,以及唐代以来出现“黎”的称谓,这些族称在历史上所代表的人类群体和影响范围是有所差异的,然而在漫长的历史时期内,各个族群之间的联系也是毋庸置疑的,仍然可以将其视作古代黎族文化的一部分,这一点也得到了史家的广泛认同。

汉武帝的南征加速了越族群体与中原文化整合的进程,随着大陆移民的不断涌入,一部分“俚人”与其融合逐渐汉化并居留在原来的生活地区,另一部分则退居山岭地带,演变为现在各个“支系”的海南黎人。“黎族是海南岛最早的居民,初始时分布在岛内各地,随着历代汉族的不断迁入,一部分黎族逐渐融入了汉族社会,另一部分黎族则迫于封建王朝统治阶级的驱赶,不断退让,最后聚居在中南部多山地带,形成了今天的分布格局。”[33]海南岛直至唐、五代时期,其居民主要为黎人,故史有“琼州久陷于蛮僚中”[34]之载,而此时的铜鼓文化已不如往日之兴盛。因此从时间上考量,铜鼓出现并大量使用的年代,海南岛的居民多为“蛮僚”之人,黎族先民与海南岛铜鼓文化有着十分紧密的联系。

从海南铜鼓出没的主要区域看,凡铜鼓出土之地方都曾为“诸黎村峒”所覆盖。据康熙《琼州府志》中所描述,临高黎峒“八峒皆以番豹山为险,只容一人入”。儋州黎“其余自耕食,不属州”。文昌黎“治平已久、可以不患”。昌化黎“与民杂居,不为寇害”。感恩黎“与民杂居,无他志”[35]。由此可见,直至清代,这些地方仍多有那些不被视作“民”的黎人。

考古发现反映出百越社会的发展和文化变迁的历史,海南铜鼓的出土进一步证实了黎族与古代越族群体的源流关系。两广地区的铜鼓多属北流型和灵山型,其中,广东省尤以临近海南岛的高州、雷州发现最多,这些地方是古代俚人最为集中的地区。从出土的铜鼓类型的一致性来看,海南黎人与古代俚人之间的同一性绝不是简单的偶合,这在其他一些地方也有所表现,例如:粤系铜鼓普遍塑有蛙饰,而黎族妇女的织锦、纹身中莫不出现蛙饰图案,表明黎族先民与华南一带的俚人有着共同的图腾与神灵崇拜,显然是同宗同族的关系。

那么,这些铜鼓是否出自海南本土?如非,又源自何地呢?宋代学者赵汝适曾有过黎人自铸的说法,据其《诸蕃志》言称:“(黎)豪杰共铸铜为大鼓。初成,悬于庭,鸣鼓以招同类。”[36]杨式挺先生也认为这些铜鼓有可能是岛内铸造完成的:“这些铜鼓是大陆传来抑或系本地某一居民(有人认为是临高人)铸造,尚待研究。”[17]246然而这些说法,至今都未能得到可靠的依据。铜鼓的制造需要大量铸造青铜的材料和较高的工艺水平,而海南岛历史上并未有过铜矿大规模开采的记载,考古发掘也未发现有古代青铜冶炼和铸造的遗址。据20世纪50年代中国科学院少数民族语言调查第一工作队海南分队黎语调查的结果显示,黎语中尚无“冶金匠”一词[37],也无“铸造”、“冶炼”之类的语词。由此可见,铜鼓应该不是产自本岛,而是从岛外大陆方面传入的“舶来品”。然而这并不妨碍我们得出这样的结论:铜鼓应是先秦时代随着古越族群体向海洋方向的迁徙而进入岛内的,黎族先民是铜鼓真正的拥有者和使用者。善于舟楫的古代越人往来于陆海之间,极有可能将其中的一部分铜鼓,又从海南岛经海路输往东南亚的一些地方。生成该理论的背景是,这一时期我国南方民族与海洋的联系正趋于繁荣,与此同时,华南大陆以及东南亚诸国的青铜文化也正处于高度发展的时期。

五、“铜鼓起源独木皮鼓说”质疑

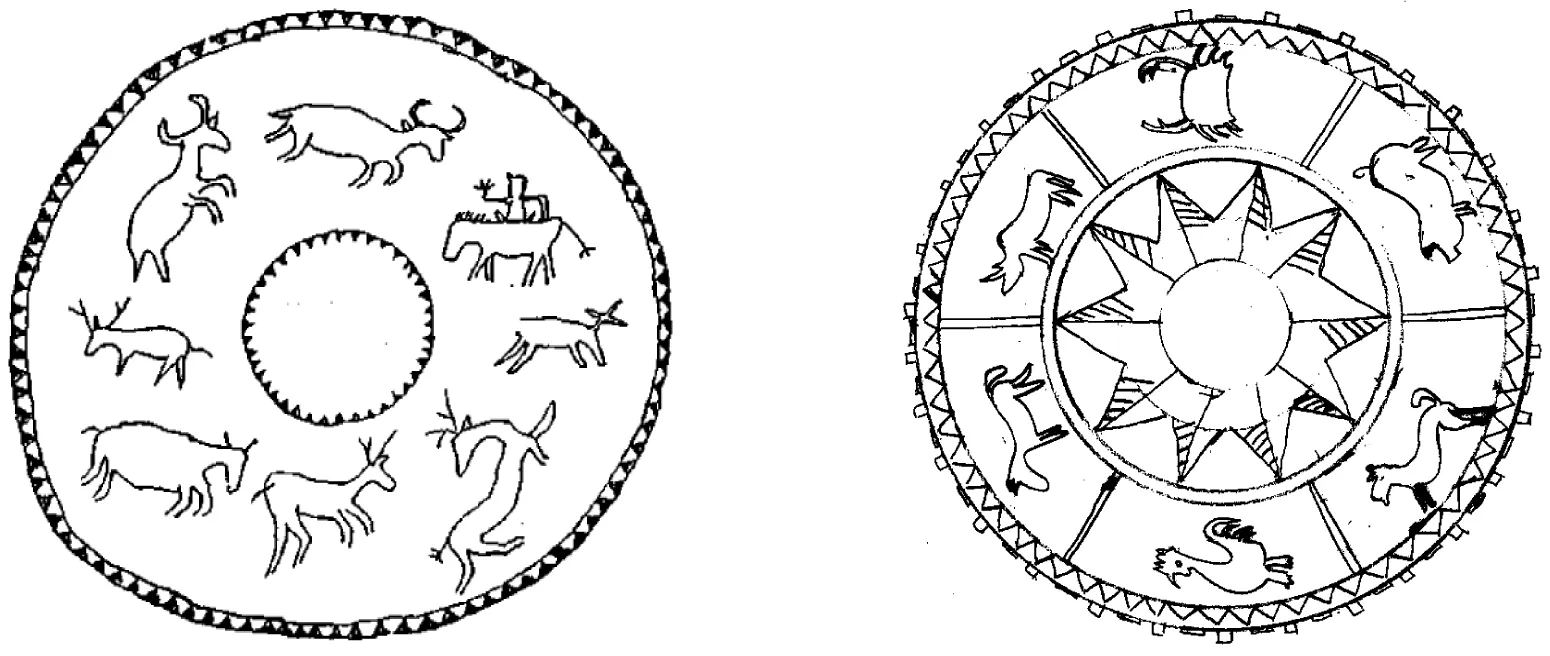

曾昭璇先生1951年于黎族地区进行田野考察时,收集到不少“独木皮鼓”的鼓面图案,又以侾黎皮鼓的画面形态最为生动、逼真(图4)。其中动物图案有虎、黄猄、猪、兔、鹳、马、鸡、鸭、羊、鼠、坡鹿、水牛等;人物则有人骑马、人捕鹿、人骑鹿、人捕鱼等;几何形态有太阳芒纹和晕纹圆圈图式等。在与古代百越族分布地区皮鼓进行了一系列的比较研究后,他提出了“铜鼓起源于独木皮鼓说”。[38]

曾氏认为,在南方百越民族中,骆越以铜鼓著名,黎族的祖先是古代骆越民族,在他们的皮鼓上出现的太阳光芒纹饰与广西花山岩画的绘法一致,铜鼓的晕纹也出现在木鼓的绘法上,铜鼓却更为精致。铜鼓上的鱼、鸟、鹿以及骑鹿纹,都可以在木鼓鼓面上看到,极有可能铜鼓面上的图画为木鼓绘画递变而来。基于此,曾昭璇先生提出:“我们有理由相信独木皮鼓起源早于铜鼓,即在原始社会时期即已存在,而铜鼓则在百越民族进入奴隶社会时期才会铸造,而且从体制、图画、纹饰方面看,都有一系列渊源关系可寻。”[39]类似的观点,古人亦有推断,清人屈大均在《广东新语》就提出:“粤故多铜鼓,或谓雷、廉至交趾濒海饶湿,革鼓多痹缓不鸣,伏波始制铜为之,状亦类鼓。”[15]436西方和日本学者中亦多存此说,详见《中国古代铜鼓》“关于铜鼓起源的争论”一节,本文不再赘述[11] 17-22。

于此,我们所不能认同的并非革(木皮)鼓与铜鼓产生的先后问题,而是质疑二者之间是否存在必然联系。笔者认为曽昭璇先生的结论一方面忽视了铜鼓自身发展的史实;而另一方面,恰与曾先生的观点相悖,黎族先民曾是“铜鼓民族”,侾族“独木皮鼓”反映出的文化现象或许正与先民们的古老习俗有关,是铜鼓文化衰亡后的孑遗。

图4 曾昭璇1951年采于乐东县抱由村*图片来源:曾昭璇.人类地理学概论[M].北京:科学出版社,1999:193. 图5 曹量2013年于乐东县白沙河谷博物馆收集

首先,铜鼓有着一个完整的自身发展演变的序列,并已为近年来的考古发现所证实。与木腔皮鼓不同,铜鼓为单面鼓,很像倒置过来的铜釜,故一些西方学者最初都将铜鼓称之为“釜鼓”。最早提出了铜鼓起源于炊具的学者是法国莱维(P.Lery),他在1948年出版《第一式铜鼓的起源》中,推测铜鼓是由铜釜倒置后成为击奏乐器的。在此之前,我国明代的学者王阳明在诗中也曾形象地描绘出这一情形:“铜鼓金川自古多,也当军乐也当锅”[40]。近些年来,由于科学考古提供了大量可靠的依据,学界越来越多地倾向于铜鼓源于炊具。1974年,在云南楚雄万家坝古墓群出土了5件铜鼓,出土时鼓面向下,均有烟炱痕迹,明显曾作炊爨之用[41]。从而证实铜鼓似乎是由一种实用器“釜”发展而来的,大部分学者都倾向此说。这类铜鼓器形古朴,是迄今科学发掘所获铜鼓中最原始者,后来的研究者将其定名为“万家坝类型”(或先黑格尔Ⅰ式)。在M:1中还共出有铜鼓改制的铜釜,“这些都足以证明本地的铜鼓不但是从釜发展而来,而且尚停留在乐器、炊器分工不十分严格的初期阶段。”[42]无独有偶,在云南祥云大波那战国早期墓中,亦有类似的铜鼓出现。[43]

海南岛有部分铜釜出土,世人多认为是古代汉军征黎时军中携带的炊具。然而笔者观察,这些大型的青铜釜多数制作精美,纽耳常铸有繁缛的鸟兽装饰,故推测恐非仅作炊具,也非一般军士可用。《朱崖传》曰:“朱崖大家有铜镬,多者五三百,积以为货”[44]98,说明当时的黎族首领拥有数量不等的“铜镬”,而非汉军所有。“镬”是古代大型烹饪铜器,“有足曰鼎,无足曰镬”[45]。《朱崖传》:“朱崖俗多用土釜。”[44]105足见一般黎人只能使用“土釜”,铜镬仅为黎酋所有,是财富、地位和权力的象征,不惟是炊具,亦是礼器,这些礼俗与铜鼓在部落民族中的地位功用十分类似。王克荣先生的推断是有一定道理的,他认为“这种青铜锅由于体型大,有人以为是古代驻军的遗物,恐非。因为这种形制的青铜锅除华南地区外,其他地方比较罕见,我以为是华南地区古代民族的器物。”[46]笔者也认为,海南发现的铜鼓与铜釜皆为少数民族文物,曾为黎族先民之用,二者长期共存。

在南方地区的史前考古中,以陶为腔的“革鼓”(土鼓)在大溪文化、屈家岭文化和湖北的龙山文化遗址中已有发现。而在北方,考古发现最早的一例木腔“皮鼓”出自山西襄汾陶寺类型的龙山文化大型墓葬,鼓皮已无存,从鼓腔内散落的鳄鱼骨板推断,该鼓或为文献中记载的“鼍鼓”[47]。因此,从乐器发生学的角度考量,竹、木类乐器先于金属乐器的出现,应该是符合社会历史的发展规律的,亦即是说,革鼓应该早于铜鼓的出现。《礼记·明堂位》上说:“土鼓、蒉桴、苇龠,伊耆氏之乐也。”[48]可见,革鼓在原始社会时期即已存在,而青铜冶炼技术是在进入奴隶社会后才出现的。

然而在乐器分类体系中,革鼓(土鼓和木鼓)与铜鼓分属不同的纲目,尽管二者都被称作“鼓”。革鼓属膜鸣乐器,声音由击振绷紧的皮膜而发出;铜鼓则是体鸣乐器,依靠乐器自身物质材料所具有的硬度和弹性被激励而发声。黎族的独木皮鼓双面蒙皮,与单面的铜鼓在构造、形制、物理发声方面皆不同,故不可混谈。南方铜鼓似与铜锣的关系更近,皆属敲击容器,这与北方晚商文化中出现的双面铜鼓仍有较大差异*我国北方自商代起就出现有青铜冶铸的鼓类乐器,但存世数量不多,影响也较之南方铜鼓为弱。存世商代铜鼓仅两例,包括已流入日本的"双鸟钮铜鼓"和1977年湖北崇阳汪家嘴出土的铜鼓,均为殷墟后期的制品。具体情况可参见:李纯一.中国上古出土乐器综论[M].文物出版社,1996:5.。因此,现代乐器分类体系创立者C.萨克斯就认为,铜鼓“叫做釜状锣更加贴切”[49]。由于我国南、北方的历史文化发展不均,至商代出现铜鼓以后,北方出现了大量较高水平的膜鸣鼓类乐器,铜鼓渐次消失,金属乐器则以编钟为代表得到了高度的发展,也就是说,北方鼓类乐器较早地完成了从体鸣到膜鸣的过渡。而南方的情况可能有所不同,粤地“濒海饶湿,革鼓多痹缓不鸣”,故受气候环境等因素的影响,铜鼓在华南地区得到了较大的发展。“自春秋时期铜鼓在云南由铜釜脱胎之后,于滇池地区逐渐发展成熟,继而传播到越南和川、渝、黔、桂、粤、琼等地,然后再传播至东南亚诸国。”[50]

综上所述,南方铜鼓的出现是否与其他类鼓有关,尚需进一步证实,海南岛仅仅是古代铜鼓传播区域的边缘,并非原产地,其相关证据似应在铜鼓的源地(西南地区)查找方为可信。铜鼓乃古代濮、越民族的遗物,上古时期便已风行于“蛮”疆,出土实物证实可能在汉代以前便已在海南岛出现。及至一千多年前的唐宋之际,随着南方青铜文化逐渐式微,铜鼓逐渐隐去了踪迹,累代所无。同样消失的部分,还包括黎人曾经分布的区域,人们迫于各种压力向中部山区退缩,形成了文献中居于山岭的“生黎”(高地居民)。在铜鼓难觅的后世,独木皮鼓同样可以尽显法力、聚众扬威。作为遗俗和信仰的一种延续,类似铜鼓的纹样在皮鼓上得以保留。因此,仅就侾黎“独木皮鼓”出现与铜鼓相似的装饰纹样而言,或许与古代铜鼓有关,但应视作古代铜鼓文化之孑遗,而非先驱。不能视粗简为古老,便得出简单的推论,古人贵实尚精,在器物考古学领域,愈古愈精的现象实属常见。

六、结 语

海南岛地处东亚、中亚和东南亚的航运要道,自古就是“海上丝绸之路”的必经之地。早在海上开展丝绸贸易之前,居于南方的古代越族群体,就已经“舟行”于广阔的南中国海之上。海南岛的古代文化并未囿于岛内的封闭环境,其文化不断受到外界影响的史实不容忽视。在这里发现的古代铜鼓不仅是上古时代我国南方濮、越民族青铜文化的代表性器物,也证实了自先秦以来海南岛原住民同华南古居民之间的文化联系。从存世铜鼓的器形和纹样分析,海南出现的铜鼓与大陆南方“滇”、“粤”两系铜鼓并无二致,是直接从岛外大陆方面引入的“舶来品”,应从属于大陆青铜文化的延伸部分。

黎族先民是海南岛的世居民族,与古代骆越民族同属一个系统,他们的祖先最初在海岛的沿海平原地带活动,出于种种原因和外来的压力逐渐由琼北向南迁徙,其中的一部分沿着南渡江、昌化江、万泉河、陵水河和藤桥河进入上游山地,形成了现代黎族的主体部分。千百年来,他们的生活方式同“善于舟楫”的祖先相比已经有了很大的差异。这一段历史可以从岛内铜鼓的分布情况得到验证:海南岛铜鼓的分布从琼北沿环海岸线两侧向南部延伸,东线包括琼山、文昌、琼海、陵水等地;向西则出现在临高、儋州、昌江、东方等市县。这两条路线,恰好为我们勾勒出古代黎族先民的迁徙路线。

石寨山型铜鼓的发现,较有力地说明了汉武帝用兵岭南以及大批汉人涌入海南岛之前,海南岛已经有铜鼓出现,那些“不知教义,以富当雄”的土酋才是铜鼓的真正持有者,而非是汉军携入岛内。同时,滇式铜鼓的出现,暗示海南岛的古代社会除了受到来自大陆两广地区的百越文化影响外,或与西南百濮民族直接或间接地发生着文化联系。但总的说来,以“粤式铜鼓”为代表的北流型、灵山型铜鼓仍然占据着绝对优势,因此,海南出现的铜鼓文化当属于我国南方百越民族及其先民的文化遗产,更进一步说,应属古代骆越民族的文化遗存。

从海南岛文昌凤鸣村、东方沿海、通什毛道、乐东番阳、琼中毛阳等地出土或采集的双肩石斧、有段石锛、石铲等石器工具和陶器的器物特征看,本岛的中围地带直到六朝、内围则到宋代尚未结束新石器时代的晚期阶段,甚至以“合亩制”为代表的氏族社会的残余直至近代仍未消除,社会发展水平相对较低。尽管如此,我们还是有理由相信,在海岛周围的开阔地带,亦即古代铜鼓分布的主要区域,曾经是海南岛古代社会较为繁荣的地区。受大陆南方青铜文化日益发展的影响和渗入,海南岛的外围沿海地区已经出现青铜文化的早期特征,也出现了社会生产私有制和奴隶制的早期形态。

然而,自两汉海南岛纳入中国版图始,中央集权在南方少数民族地区的影响日益强化,“随着各民族之间的交往及少数民族在中原建立政权,华夷之分日趋模糊,夷夏一体的观念深入人心。”[51]甚至,一部分居于沿海平原地带的黎人首领,为了巩固自身地位的合法性,转而融入汉人社会,并以汉人自居。黎族内部社会结构的变化,动摇了维系铜鼓文化传续的根本。同时,大陆华南地区的青铜文化也已日渐式微,特别是拥有更为先进的汉族农耕生产技术以及铁制工具的不断涌入,客观上阻碍了海南岛青铜文化的进一步发展,铜鼓也随之隐匿了踪迹。

[1] 何绛.平黎立县议[M]//魏源.魏源全集.第十七册.长沙:岳麓书社,2005:789.

[2] 童恩正.试论早期铜鼓[J].考古学报,1983(3):307-329.

[3] 唐胄.正德琼台志:卷6[M]∥海南地方志丛刊.海口:海南出版社,2006:107.

[4] 苏轼.苏轼诗集:卷41[M].北京:中华书局,1982:2262.

[5] 蔡光前,等.万历琼州府志:卷12[M] ∥海南地方志丛刊.海口:海南出版社,2003:958-959.

[6] 李文烜.咸丰琼山县志:卷29[M]∥郑文彩,纂.海南地方志丛刊.海口:海南出版社,2004.

[7] 王国宪.琼崖志[M] ∥琼志钩沉.海南地方志丛刊.海口:海南出版社,2006:64

[8] 吴应廉.定安县志:卷10[M]∥海南地方志丛刊.海口:海南出版社,2004:828-829.

[9] 罗香林.海南岛黎人原出越族考[G]∥詹慈.黎族研究参考资料选辑(第一辑) .广东省民族研究所,1982:8.

[10] 明谊.道光琼州府志[M]∥张岳崧,纂.海南地方志丛刊.海口:海南出版社,2006:1949.

[11] 中国古代铜鼓研究会.中国古代铜鼓[M].北京:文物出版社,1988.

[12] 黄佐.嘉靖广东通志·杂事.铜鼓[M] ∥海南地方志丛刊.海口:海南出版社,2006:552.

[13] 范成大.桂海虞衡志.志器[M] .齐治平,校补.南宁:广西民族出版社,1984:14.

[14] 杨武泉.岭外代答校注:卷7[M]∥/中外交通史籍丛刊.北京:中华书局,1999:252.

[15] 屈大均.广东新语:卷12[M]//清代史料笔记丛刊.北京:中华书局,1985.

[16] 曹量,王育龙.海南发现古代铜鼓述略[J].海南师范大学学报:社会科学版,2015(4)107-112.

[17] 杨式挺.从考古发现探讨海南岛早期居民问题[G]∥广东民族研究论丛. 广东人民出版社,1986.

[18] 李伟卿.铜鼓及其纹饰[M].昆明:云南科技出版社,2000:266.

[19] 蒋庭瑜.古代铜鼓通论[M].北京:紫禁城出版社,1999:42.

[20] 弗朗茨·黑格尔.东南亚古代金属鼓[M].石钟健,等,译.上海:上海古籍出版社,2004.

[21] 闻宥.古铜鼓图录[M].上海:上海人民出版公司,1954.

[22] 李伟卿.中国南方铜鼓的分类和断代[J].考古,1979( 1):66-79.

[23] 汪宁生.试论中国古代铜鼓[J].考古学报,1978(2):162-172.

[24] 蒋廷瑜.粤式铜鼓的初步研究[G]∥古代铜鼓学术讨论会论文集.北京:文物出版社,1982:139.

[25] 丘刚.海南岛青铜器源流初探[G]∥海南省文博学会文集.海口:南方出版社,2011:6.

[26] 郝思德,王大新.海南考古的回顾与展望[J].考古,2003(4):291-299.

[27] 汪宁生.铜鼓与南方民族[M].长春:吉林教育出版社,1989:76.

[28] 商碧,潘博.岭表录异校补[M].南宁:广西民族出版社,1988:44.

[29] 冯汉骥.云南晋宁石寨山出土文物的族属问题试探[J].考古,1961(9):480.

[30] 陈文.岭南地区铸造古代铜鼓略考[J].社会科学家,2000,15(1):86-90

[31] 陶维英.越南古代史[M].刘统文,于钺,译.北京:商务印书馆,1976:134.

[32] 范晔.后汉书:卷24[M].李贤,等,注.北京:中华书局,1965:840.

[33] 刘卫国.海南黎族传统社会中的“禁”现象试析[G]∥中南民族学院历史文化学院民族研究所.南方民族研究论丛(5).北京:民族出版社,2000:257.

[34] 刘昫,等.旧唐书:卷112[M]∥列传第六十二.李皓传.上海:中华书局,1975:3338.

[35] 焦映汉.康熙琼州府志:卷8[M]∥海南地方志丛刊.海口:海南出版社,2006:754-756.

[36] 赵汝适.诸蕃志·琼州[M].杨博文,校释.北京:中华书局,1996:217.

[37] 中国科学院少数民族语言调查第一工作队海南分队.关于划分黎语方言和创制黎文的意见(内部参考)[Z].黎族语言文字问题科学讨论会,1957:5.

[38] 曾昭璇.人类地理学概论[M].北京:科学出版社,1999:191-193.

[39] 曾昭璇.岭南史地与风俗[M].广州:广东人民出版社,1994:576.

[40] 王阳明.征南日记[M]∥袁枚.随园诗话.北京:人民文学出版社,1982:860.

[41] 云南省文物工作队.楚雄万家坝古墓群发掘报告[J].考古学报,1983(3):367-369.

[42] 云南省博物馆文物工作队,四川大学历史系.云南省楚雄县万家坝古墓群发掘简报[J].文物,1978(10):11.

[43] 云南省文物工作队.云南祥云大波那木槨铜棺墓清理报告[J].考古,1964(12):611.

[44] 李昉.太平御览:卷757 [M].孙雍长,熊毓兰,校点.石家庄:河北教育出版社,1994.

[45] 刘安.淮南子[M] ∥何宁.淮南子集释.北京:中华书局,1998:1157.

[46] 王克荣.海南岛的主要考古发现及其重要价值[J].海南大学学报:社会科学版,1988(1):1-25.

[47] 中国社会科学院考古研究所山西工作队,临汾地区文化局.1978~1980年山西襄汾陶寺墓地发掘简报[J].考古,1983(1):38-39.

[48] 礼记正义:卷31[M]∥阮元,校.十三经注疏.北京:中华书局,1980:263.

[49] 埃利克·M·冯·霍恩博斯特尔,柯特·萨克斯.乐器分类体系(续)[J]刘勇译.中国音乐,2014(4):41-52.

[50] 万辅彬,韦丹芳.试论铜鼓文化圈[J].广西民族研究,2015(1):109-115.

[51] 邵方,唐犀.“大一统”思想下的民族自治政策[J].江潍论坛,2015(1):135-141.

[责任编辑:孙绍先]

A Preliminary Study of the Ancient Bronze Drums in Hainan Island

CAO Liang

(College of Arts, Hainan University, Haikou 570228, China)

In history the influential sphere of the bronze drums almost touches upon several provinces in Southwest and South China as well as the entire Southeast Asian region except Philippines. Abundant evidence proves that the bronze drums in the south originate from the central Yunnan plateau of Southwest China, later entering into the ocean along the terrain towards the east and south till the formation of several important cultural centers of bronze drums in Yunnan, Guizhou, Guangxi, Guangdong and North Vietnam and other places. The Pan-Northern Gulf belt where Hainan Island is situated is once the distributional area of the Luoyue People in the ancient times and also one of the major distributional areas of Chinese ancient bronze drums. Due to its special geographical location, the ancient remains in this region have drawn special attention from the scholars. Therefore, the unearthed Hainan bronze drums have become the important objects to study the layout of bronze culture of minority nationalities in South China as well as the population movement and cultural transmission of the ancient oceanic world in Southeast Asia. In the meantime, the field evidence generated by the ancient people in South China makes up for the part that is not covered in the historical materials of the early society of Hainan Island, providing the rare physical materials for studying the developing history of musical culture of the ancient ethnic minorities in South China.

Hainan Island; bronze culture; bronze drum; ethnicity; category and classification

2016-02-24

国家社会科学基金艺术学项目(11BD037)

曹量(1969-),男,陕西西安人,海南大学艺术学院副教授,主要从事音乐人类学研究。

G 112

A

1004-1710(2016)04-0130-10